don Giuseppe Nespeca

Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".

La Croce-dentro della Preghiera: sguardo non più posizionato all’esterno

Orazione dei figli: prestazione o Ascolto?

(Mt 6,7-15)

Nelle comunità di Mt e Lc la “preghiera” dei figli - il «Padre Nostro» - non nasce come orazione, bensì come formula di accettazione delle Beatitudini (nelle sue scansioni: invocazione al Padre, situazione umana e avvento del Regno, liberazione).

In ogni caso, la piena differenza fra preghiera religiosa ed espressione animata dalla Fede è nel discrimine tra: Prestazione o Percezione.

[Come dice Papa Francesco: «Pregare non è parlare a Dio come un pappagallo». «Il nostro Dio non ha bisogno di sacrifici per conquistare il suo favore! Non ha bisogno di niente»].

Nelle religioni - infatti - è il soggetto orante che “prega”, esternando richieste, esponendo se stesso, lodando, e così via.

Ancora nel Tomismo, si considerava la virtù di religione come un aspetto della virtù cardinale della Giustizia. Come dire: la giusta posizione dell’uomo a cospetto di Dio è quella di colui che riconosce un dovere di culto (culto che si dirige a partire da lui) verso il Creatore; e l’uomo - soggetto della preghiera - lo adempierebbe.

Viceversa, il figlio di Dio in Cristo è un «uditore» del Logos: è colui che tende l’orecchio, percepisce, accoglie: insomma, il Soggetto autentico che si esprime è Dio stesso.

Egli si rivela attraverso la Parola, nella realtà degli eventi, nelle pieghe della storia universale e personale, nella particolare Chiamata che ci concede, persino nelle immagini intime.

Esse si fanno plastiche espressioni di Mistero (e Vocazione personale) le quali onda su onda addirittura guidano l’anima.

«Pregando, non blaterate come i pagani, infatti essi credono di venire esauditi per la loro verbosità» (Mt 6,7; cf. Lc 11,1).

Nella Fede partecipiamo della preghiera autentica di Gesù stesso - Persona in noi - rivolta al Padre, anzitutto in «ascolto» delle Sue proposte provvidenti: come se uniti all’Amico e Fratello ci inserissimo in questo Dialogo - ricolmo di suggestioni persino figurative.

Ma è l’Unigenito a pregare; non siamo noi i grandi protagonisti. Solo in tal senso l’atto orante può definirsi «dei figli» o “cristiano”.

La nostra vita di preghiera non è un esercizio ascetico - tantomeno un dovere, né una lista della spesa - perché Dio non ha bisogno di essere informato su qualcosa cui prima non aveva pensato.

Come dice il Maestro, il Padre sa ciò di cui abbiamo bisogno (Mt 6,8). Quindi per rivolgersi a Lui non è necessario alcuno sforzo [ fatica lacerante per centrarsi su se stessi e uscire fuori di sé…]. Né ci obbliga a troppe (o giuste) parole.

La preghiera autentica non è un ricalcare, né un salto nel buio esteriore, bensì uno scavo e vaglio, donato. Un tuffo nel nostro essere, dove l’intimità dell’Intesa si propone di capire la firma d’Autore nel cuore delle vicende; persino delle emozioni.

L’orazione dell’uomo di Fede non ha l’obiettivo d’introdurre la volontà di Dio e la realtà delle situazioni in angusti orizzonti e giudizi già comprensibili, come spingendola a sintonie innaturali.

La preghiera è un balzo percettivo senza identità ripetitive, dal proprio Nucleo - che azzera le tossine mentali; e così diventa un’esperienza di pienezza di essere, alla ricerca di senso globale e personale.

L’uomo orante non è neppure preda d’un qualche stato parossistico eccitato (ridicolo o soporifero): sta accogliendo un’Azione - un’Opera di paradossale sospensione, nel percorso verso la propria Beatitudine.

La preghiera è persino un gesto di ordine estetico in Cristo. Appunto perché tende a speronare il nostro immaginario quotidiano, affinché esso venga plasmato secondo la visione guida che inabita. Sposta e quasi dirige l’occhio dell’anima, e l’esperienza ecclesiale.

Una virtù-evento che via via cesella quell’immagine personalissima che porta a consapevolezza un obiettivo o una realtà comunitaria di lode, ovvero una narrazione innata... Voce di energie sconosciute, per cambiamenti importanti.

Passo dopo passo tale percezione e dialogo che s’affaccia induce a interiorizzare sprazzi nascosti della via che ci appartiene: una missionarietà che cerca sintonie, la creazione d’un ambiente vivo, e così via. Anche destabilizzanti.

Solo in questo senso la preghiera è in ordine ai nostri benefici.

Né può ridursi a distintivo di gruppo, perché pur riconoscendosi in alcuni saperi ciascuno ha un suo proprio linguaggio dell’anima, una rilevante storia e sensibilità, un inedito mondo iconico (anche in termini di micro e macro relazioni sognate), nonché un compito irripetibile di salvezza.

Anche per questo motivo - sebbene in ordine alla comunità di riferimento - il Simbolo dei rinati in Cristo che si rivolgono al Padre ci è pervenuto in versioni differenti: Mt, Lc, Didaché [«Insegnamento» forse contemporaneo agli ultimi scritti del Nuovo Testamento, una sorta di primo Catechismo].

Per introdurci a considerazioni specifiche, è opportuno chiedersi: perché Gesù non frequenta i luoghi di culto per recitare formule di tradizione, bensì per insegnare?

E mai risulta che gli apostoli preghino con Lui: sembra che essi volessero solo una formula per distinguersi da altre scuole rabbiniche (cf. Lc 11,1).

Il Signore tiene duro unicamente sulla mentalità e lo stile di vita: procede su opzioni fondamentali - e insiste sulla percezione tesa all’accogliere, più che al nostro dire e organizzare (poco intrisi di eternità fondata).

Padre

Il Dio delle religioni era nominato con sovrabbondanza di epiteti onorifici altisonanti, come se bramasse schiere sempre più nutrite d’incensatori.

Il Padre non si fa accompagnare da titoli prestigiosi. Un figlio non si rivolge al genitore come a un altissimo, eterno o eccelso, ma come a colui che gli trasmette vita.

E il figlio non immagina di dover porgere grida e riconoscimenti esterni - altrimenti il superiore e padrone si adonta e potrebbe castigare: il Genitore guarda i bisogni, non i meriti.

Il Dio delle religioni governa i sudditi emanando leggi, come fa un sovrano; il Padre trasmette il suo Spirito, la sua stessa Vita, che eleva e perfeziona sia le capacità di ascolto personale che l’accorgersi (ad es. dei fratelli).

Unica richiesta è quella di estendere le nostre risorse missionarie e di alimentarci del Pane-Persona che ci rimodella sulle sue stesse virtù, secondo ciò che dovremmo essere, e avremmo forse già potuto essere.

Una realtà alla nostra portata è la cancellazione dei debiti materiali che il nostro prossimo ha contratto nella necessità.

Non c’è testimonianza del Dio-Amore che non passi attraverso una comunità fraterna, in cui si vive la comunione dei beni.

La sicurezza di essere a posto con Dio è nella gioia della convivenza e della condivisione.

Nel credo religioso si confondono spesso le benedizioni materiali con quelle divine, il che accentua le competizioni, il primato artificioso e i disagi della vita reale.

Viceversa, lo spirito delle Beatitudini si rende palese in un popolo in cui sono abolite le distinzioni tra creditori e debitori.

«Non c’indurre»: antica Preghiera dei figli, nella vita reale

Essenza di Dio è: Amore che non tradisce e non abbandona; inutile, confusionario e blasfemo chiedere a un Padre: «Non abbandonarmi» [cf. testo greco]. Anche se può essere d’effetto all’orecchio esteriore.

Le false mistiche del Gesù abbandonato (addirittura dal Padre!) non educano; forse affascinano, sicuramente confondono - e plagiano.

Nella preghiera è garantito solo lo Spirito: la lucidità di comprendere la fecondità della Croce, il guadagno nella perdita, la vita non nel trionfo ma nella morte. E la forza per essere fedeli alla propria Chiamata, malgrado le persecuzioni anche “interne”.

La comunità e le singole anime chiedono tuttavia di non essere posti nelle condizioni estreme della prova, ben conoscendo il proprio limite, la personale invincibile precarietà, sebbene redenta.

Questa la soglia che distingue religiosità e Fede: da un lato la formula “sicura” dei convinti e forti; dall’altra un’orazione dimessa e in attesa: dei malfermi, riscattati per amore.

«Non c’indurre» è appunto [nel senso latino e greco: «introdurre sino in fondo»] un antico Simbolo dei rinati in Cristo, nell’esperienza della vita reale.

Nelle religioni esistono demoni e angeli nettamente contrapposti: potenze disordinate e oscure, contrarie a quelle luminose e “a posto”.

Ma a forza di far retrocedere le prime, le peggiori continuamente riaffiorano, sino a vincere la partita e dilagare.

Nelle vite dei santi vediamo questi grandi uomini stranamente sempre sotto tentazione - perché disdegnano il male, quindi non lo conoscono. Man mano, i continui assilli diventano però frotte incontenibili.

La donna e l’uomo di Fede non agiscono secondo corrivi e superficiali modelli prestabiliti, neppure religiosi; hanno consapevolezza di non essere eroi o fenomeni da paradigma.

Ecco perché si affidano. Essi lasciano trascorrere i problemi intimi: ne hanno compreso la forza!

È questo il significato della formula del Padre Nostro, nel suo senso originario: «non portarci sino in fondo nella prova, perché conosciamo la nostra debolezza».

Tale attenzione sorge affinché proprio il peccato - a furia di rinnegarlo, poi mascherarlo - non diventi paradossalmente il protagonista occulto del nostro cammino. Il perno dell’attenzione, che purtroppo ingorga i pensieri, bloccando i processi interni di crescita spontanea, percezione di Grazia e autoguarigione [in ordine alla propria irripetibile Chiamata].

Sarebbe il contrario d’una Redenzione e della Libertà, quindi dell’Amore: si annienta dove c’è un superiore che sovrasta - fosse pure Dio.

Assai proficuo è viceversa ricuperarne l’energia, che ci ha posti in contatto con i nostri strati profondi, per nuovi orizzonti. E assumerla facendola propria ospite, a pieno titolo - per (solo poi) investirla in maniera inattesa e sapiente.

Se viceversa la nostra “controparte” diventa costante retropensiero e blocco, siamo fritti.

Dolori, fallimenti, tristezze, frustrazioni, debolezze, mille angosce, troppe cadute, ci abituano a vivere il male come parte di noi stessi: Condizione da valutare, non “colpa” da tagliare in orizzontale.

Nel processo di vera trasmutazione salvifica, quel segnale parla di noi: dentro una deviazione o l’eccentricità c’è un segreto o una conoscenza da rinvenire, per rinascere personalmente.

Posando lo sguardo sui disagi e le opposizioni, ci accorgiamo che questi lati critici dell’essere diventano come un magma plasmabile, il quale più speditamente accosta la guarigione. Come attraverso una conversione, permanente, radicale… perché coinvolge e ci appartiene; non artificiosa e di periferia, ma di fondo, di Seme e Natura.

Schemi e convinzioni assorbite non lasciano comprendere che la vita appassionata è composta di stati contrapposti, di energie competitive - che non bisogna mascherare per farci considerare gente perbene.

Percependo e integrando tali profondità, deponiamo l’idea e l’atmosfera di pericolo incombente, privo d’ulteriori occasioni, solo per la morte.

Diventiamo maturi, senza dissociazioni o stati isterici derivanti da identificazioni artificiose, né disistima per una parte importante di noi.

Insomma, le ristrettezze e le “croci” hanno qualcosa da dirci.

Esse scuotono l’anima alla radice, spazzano via le maschere assorbite, accendono la persona, e salvano la vita.

In tal guisa, gli inconvenienti e le ansie ci aiutano. Nascondono capacità e possibilità che ancora non vediamo.

Nella virtù dell’eccezionalità malferma eppure unica per ciascuno, ecco aprirsi la vera strada.

Percorso del Padre e del cuore, Via che vuole guidarci verso traiettorie alternative, nuove dimensioni dell’esistenza.

La differenza della Fede, rispetto alla religiosità antica [nel senso della croce-dentro]?

È nella coscienza che solo i malati guariscono, solo gli incompleti crescono.

Solo i claudicanti riprendono espressione, evolvono. E cadendo, scattano avanti.

Cf. Gv 16,23-28: Preghiera nel Nome: comm. quotid. sabato 6.a Pasqua

Cf. Mt 11,25-27: L’unica preghiera di Gesù mai insegnata Mercoledì 15.a

Preghiera e Liturgia: crescita e cammino che ci trasforma

Preghiera è la relazione vivente dei figli di Dio con il loro Padre infinitamente buono, con il Figlio suo Gesù Cristo e con lo Spirito Santo (cfr CCC 2565). Quindi la vita di preghiera consiste nell’essere abitualmente alla presenza di Dio e averne coscienza, nel vivere in relazione con Dio come si vivono i rapporti abituali della nostra vita, quelli con i familiari più cari, con i veri amici; anzi quella con il Signore è la relazione che dona luce a tutte le altre nostre relazioni. Questa comunione di vita con Dio, Uno e Trino, è possibile perché per mezzo del Battesimo siamo stati inseriti in Cristo, abbiamo iniziato ad essere una sola cosa con Lui (cfr Rm 6,5).

In effetti, solo in Cristo possiamo dialogare con Dio Padre come figli, altrimenti non è possibile, ma in comunione col Figlio possiamo anche dire noi come ha detto Lui: «Abbà». In comunione con Cristo possiamo conoscere Dio come Padre vero (cfr Mt 11,27). Per questo la preghiera cristiana consiste nel guardare costantemente e in maniera sempre nuova a Cristo, parlare con Lui, stare in silenzio con Lui, ascoltarlo, agire e soffrire con Lui. Il cristiano riscopre la sua vera identità in Cristo, «primogenito di ogni creatura», nel quale sussistono tutte le cose (cfr Col 1,15ss). Nell’identificarmi con Lui, nell’essere una cosa sola con Lui, riscopro la mia identità personale, quella di vero figlio che guarda a Dio come a un Padre pieno di amore.

Ma non dimentichiamo: Cristo lo scopriamo, lo conosciamo come Persona vivente, nella Chiesa. Essa è il «suo Corpo». Tale corporeità può essere compresa a partire dalle parole bibliche sull’uomo e sulla donna: i due saranno una carne sola (cfr Gn 2,24; Ef 5,30ss.; 1 Cor 6,16s). Il legame inscindibile tra Cristo e la Chiesa, attraverso la forza unificante dell’amore, non annulla il «tu» e l’«io», bensì li innalza alla loro unità più profonda. Trovare la propria identità in Cristo significa giungere a una comunione con Lui, che non mi annulla, ma mi eleva alla dignità più alta, quella di figlio di Dio in Cristo: «la storia d’amore tra Dio e l’uomo consiste appunto nel fatto che questa comunione di volontà cresce in comunione di pensiero e di sentimento e, così, il nostro volere e la volontà di Dio coincidono sempre di più» (Enc. Deus caritas est, 17). Pregare significa elevarsi all’altezza di Dio, mediante una necessaria graduale trasformazione del nostro essere.

Così, partecipando alla liturgia, facciamo nostra la lingua della madre Chiesa, apprendiamo a parlare in essa e per essa. Naturalmente, come ho già detto, questo avviene in modo graduale, poco a poco. Devo immergermi progressivamente nelle parole della Chiesa, con la mia preghiera, con la mia vita, con la mia sofferenza, con la mia gioia, con il mio pensiero. E’ un cammino che ci trasforma.

Penso allora che queste riflessioni ci permettano di rispondere alla domanda che ci siamo fatti all’inizio: come imparo a pregare, come cresco nella mia preghiera? Guardando al modello che ci ha insegnato Gesù, il Padre nostro, noi vediamo che la prima parola è «Padre» e la seconda è «nostro». La risposta, quindi, è chiara: apprendo a pregare, alimento la mia preghiera, rivolgendomi a Dio come Padre e pregando-con-altri, pregando con la Chiesa, accettando il dono delle sue parole, che mi diventano poco a poco familiari e ricche di senso. Il dialogo che Dio stabilisce con ciascuno di noi, e noi con Lui, nella preghiera include sempre un «con»; non si può pregare Dio in modo individualista. Nella preghiera liturgica, soprattutto l’Eucaristia, e - formati dalla liturgia - in ogni preghiera, non parliamo solo come singole persone, bensì entriamo nel «noi» della Chiesa che prega. E dobbiamo trasformare il nostro «io» entrando in questo «noi».

[Papa Benedetto, Udienza Generale 3 ottobre 2012]

Padre e popolazione provata

1. “Padre nostro, che sei nei cieli . . .”.

Ci troviamo presso l’altare intorno al quale si raduna l’intera Chiesa che è in Sarajevo. Pronunciamo le parole che ci ha insegnato Cristo, Figlio del Dio Vivente: Figlio consustanziale al Padre. Solo Lui chiama Dio “Padre” (Abbà - Padre! Padre mio!) e Lui soltanto può autorizzarci a rivolgerci a Dio chiamandolo “Padre”, “Padre nostro”. Egli ci insegna questa preghiera in cui è contenuto tutto. Desideriamo oggi trovare in questa preghiera quello che si può e si deve dire a Dio - nostro Padre, in questo momento storico, qui a Sarajevo.

“Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra”.

“Io, Vescovo di Roma, il primo Papa slavo, mi inginocchio davanti a Te per gridare: “Dalla peste, dalla fame e dalla guerra - liberaci!””

2. Padre nostro! Padre degli uomini: Padre dei popoli. Padre di tutti i popoli che abitano nel mondo. Padre dei popoli d’Europa. Dei popoli dei Balcani.

Padre dei popoli che appartengono alla famiglia degli Slavi del Sud! Padre dei popoli che qui, in questa penisola, da secoli scrivono la loro storia. Padre dei popoli, toccati purtroppo non per la prima volta dal cataclisma della guerra.

“Padre nostro . . .”. Io, Vescovo di Roma, il primo Papa slavo, mi inginocchio davanti a Te per gridare: “Dalla peste, dalla fame e dalla guerra - liberaci!”. So che in questa supplica molti si uniscono a me. Non solo qui a Sarajevo, in Bosnia ed Erzegovina, ma nell’Europa intera ed oltre i suoi confini. Vengo qui portando con me la certezza di questa preghiera che pronunciano i cuori e le labbra di innumerevoli miei fratelli e sorelle. Da tanto tempo aspettavano che proprio questa “grande preghiera” della Chiesa, del popolo di Dio, si potesse compiere in questo luogo. Da tanto tempo, io stesso ho invitato tutti a partecipare a questa preghiera.

Come non ricordare qui la preghiera fatta in Assisi nel gennaio dell’anno scorso? E poi quella elevata a Roma, nella Basilica di San Pietro, nel gennaio di quest’anno? Dall’inizio dei tragici avvenimenti nei Balcani, nei Paesi dell’ex Jugoslavia, il pensiero-guida della Chiesa, e in particolare della Sede Apostolica, è stata la preghiera per la pace.

3. Padre nostro, “sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno . . .”. Risplenda fra gli uomini il tuo nome santo e misericordioso. Venga il tuo regno, regno di giustizia e di pace, di perdono e di amore.

“Sia fatta la tua volontà . . .”.

Si compia nel mondo, e particolarmente in questa travagliata terra dei Balcani, la tua volontà. Tu non ami la violenza e l’odio. Tu rifuggi dall’ingiustizia e dall’egoismo. Tu vuoi che gli uomini siano tra loro fratelli e Ti riconoscano come loro Padre.

Padre nostro, Padre di ogni essere umano, “sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra”. Tua volontà è la pace!

4. È Cristo “la nostra pace” (Ef 2, 14). Egli che ci ha insegnato a rivolgerci a Dio chiamandolo “Padre”.

Egli che con il suo sangue ha vinto il mistero dell’iniquità e della divisione, e con la sua Croce ha abbattuto il muro massiccio che separava gli uomini, rendendoli estranei gli uni agli altri; Egli che ha riconciliato l’umanità con Dio e ha unito gli uomini tra loro come fratelli.

Per questo Cristo ha potuto dire un giorno agli Apostoli, prima del suo sacrificio sulla Croce: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi” (Gv 14, 27). È allora che ha promesso lo Spirito di Verità, che è al tempo stesso Spirito dell’Amore, Spirito della Pace!

Vieni, Spirito Santo! “Veni, creator Spiritus, mentes tuorum visita . . .!”. “Vieni, Spirito creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato”.

Vieni, Spirito Santo! Ti invochiamo da questa città di Sarajevo, crocevia di tensioni tra culture e nazioni diverse, dove s’è accesa la miccia che, all’inizio del secolo, ha scatenato il primo conflitto mondiale, e dove alla fine del secondo millennio, si trovano ad essere concentrate tensioni analoghe capaci di distruggere popoli chiamati dalla storia a collaborare in armoniosa convivenza.

Vieni, Spirito della pace! Per mezzo tuo gridiamo: “Abbà, Padre” (Rm 8, 15).

5. “Dacci oggi il nostro pane quotidiano . . .”.

Pregare per il pane, vuol dire pregare per tutto ciò che è necessario alla vita. Preghiamo perché, nella distribuzione delle risorse fra gli individui ed i popoli, si possa realizzare sempre il principio di una universale partecipazione degli uomini ai beni creati da Dio.

Preghiamo perché l’impiego delle risorse negli armamenti non danneggi o addirittura distrugga il patrimonio della cultura, che costituisce il bene superiore dell’umanità. Preghiamo perché le misure restrittive, giudicate necessarie per frenare il conflitto, non siano causa di disumane sofferenze per la popolazione inerme. Ogni uomo, ogni famiglia ha diritto al suo “pane quotidiano”.

6. “Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori . . .”.

Con queste parole tocchiamo la questione cruciale. Ce ne ha resi avvertiti Cristo stesso, il quale, morendo sulla croce, ha detto a proposito dei suoi uccisori: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno” (Lc 23, 34).

La storia degli uomini, dei popoli e delle nazioni è piena di reciproci rancori e di ingiustizie. Quanta importanza ha avuto la storica espressione rivolta dai Vescovi polacchi ai loro Confratelli tedeschi alla fine del Concilio Vaticano II: “Perdoniamo e chiediamo perdono”! Se in quella regione d’Europa si è potuta avere la pace, sembra proprio che ciò sia avvenuto grazie all’atteggiamento efficacemente espresso da tali parole.

Oggi vogliamo pregare perché si rinnovi un simile gesto: “Perdoniamo e chiediamo perdono” per i nostri fratelli nei Balcani! Senza questo atteggiamento è difficile costruire la pace. La spirale delle “colpe” e delle “pene” non si chiuderà mai, se ad un certo punto non si arriverà al perdono.

Perdonare non significa dimenticare. Se la memoria è legge della storia, il perdono è potenza di Dio, potenza di Cristo che agisce nelle vicende degli uomini e dei popoli.

7. “Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male . . .”.

Non ci indurre in tentazione! Quali sono le tentazioni che oggi chiediamo al Padre di allontanare? Sono quelle che rendono il cuore dell’uomo un cuore di pietra, insensibile al richiamo del perdono e della concordia. Sono le tentazioni dei pregiudizi etnici, che rendono indifferenti ai diritti dell’altro e alla sua sofferenza. Sono le tentazioni dei nazionalismi esasperati, che conducono alla sopraffazione del prossimo e alla bramosia della vendetta. Sono tutte le tentazioni in cui s’esprime la civiltà della morte.

Di fronte al desolante spettacolo dei cedimenti umani, preghiamo con le parole del Venerato Fratello Bartolomeo I, Patriarca della Chiesa di Costantinopoli: “Signore, fa’ che i nostri cuori di pietra si sgretolino alla vista delle tue sofferenze e diventino cuori di carne. Fa’ che la tua Croce dissolva i nostri pregiudizi. Con la visione della tua lotta straziante contro la morte, fuga la nostra indifferenza o la nostra ribellione” (Via Crucis al Colosseo, Venerdì santo 1990, Preghiera iniziale).

Liberaci dal male! Ecco un’altra parola che appartiene completamente a Cristo e al suo Vangelo. “Non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo” (Gv 12, 47). L’umanità è chiamata alla salvezza in Cristo e mediante Cristo. A questa salvezza sono chiamate anche le Nazioni che la guerra in corso ha così terribilmente divise!

Preghiamo oggi perché la potenza salvifica della Croce aiuti a superare la storica tentazione dell’odio. Basta con le innumerevoli distruzioni! Preghiamo - seguendo il ritmo della preghiera del Signore - perché inizi il tempo della ricostruzione, il tempo della pace.

Pregano con noi i morti di Sarajevo, le cui spoglie giacciono nel vicino cimitero. Pregano tutte le vittime di questa guerra crudele, che nella luce di Dio invocano per i sopravvissuti riconciliazione e pace.

8. “Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio!” (Mt 5, 9). Questo ci ha detto Gesù nell’odierno brano evangelico. Sì, carissimi Fratelli e Sorelle, saremo veramente beati, se ci renderemo artefici di quella pace che solo Cristo sa dare (cf. Gv 14, 27), anzi che è Cristo stesso. “Cristo è la nostra pace”. Diventeremo costruttori di pace, se come lui saremo disposti a perdonare.

“Padre, perdonali!” (Lc 23, 34). Cristo dalla Croce offre il perdono e chiede anche a noi di seguirlo sull’ardua via della Croce per ottenere la sua pace. Solo accogliendo questo suo invito si potrà impedire all’egoismo, al nazionalismo, alla violenza di continuare a seminare distruzione e morte.

Il male, in ogni sua manifestazione, costituisce un mistero d’iniquità, di fronte al quale si alza chiara e decisa la voce di Dio, che abbiamo ascoltato nella prima Lettura: “Così parla l’Alto e l’Eccelso . . . In luogo eccelso e santo io dimoro, ma sono anche con gli oppressi e gli umiliati” (Is 57, 15). In queste parole profetiche si racchiude per tutti l’invito ad un serio esame di coscienza.

Dio è dalla parte degli oppressi: è accanto ai genitori che piangono i figli assassinati, ascolta il grido impotente degli inermi calpestati, è solidale con le donne umiliate dalla violenza, è vicino ai profughi costretti ad abbandonare la loro terra e le loro case. Non dimentica le sofferenze delle famiglie, degli anziani, delle vedove, dei giovani e dei bambini. È suo il popolo che sta morendo.

Occorre porre fine ad una simile barbarie! Basta con la guerra! Basta con la furia distruttiva! Non è più possibile tollerare una situazione che produce solo frutti di morte: uccisioni, città distrutte, economie dissestate, ospedali sprovvisti di farmaci, malati ed anziani abbandonati, famiglie in lacrime e dilaniate. Bisogna giungere al più presto ad una pace giusta. La pace è possibile, se viene riconosciuta la priorità dei valori morali sulle pretese della razza o della forza.

9. Carissimi Fratelli e Sorelle! In questo momento, assieme a voi, elevo al Signore il grido del salmista: “Aiutaci, Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome, salvaci e perdona i nostri peccati” (Sal 79, 9).

Affidiamo questa nostra supplica a Colei che “stava” sotto la Croce silenziosa ed orante (cf. Gv 19, 25). Guardiamo alla Vergine Santa, della quale la Chiesa celebra oggi con gioia la Natività.

È significativo che questa mia visita, da tempo desiderata, abbia potuto avere luogo proprio in questa festa mariana a voi tanto cara. Con la nascita di Maria è sbocciata nel mondo la speranza di una nuova umanità non più oppressa dall’egoismo, dall’odio, dalla violenza e dalle tante altre forme di peccato che hanno lordato di sangue i sentieri della storia. A Maria Santissima chiediamo che anche per questa vostra terra possa sorgere il giorno della piena riconciliazione e della pace.

Regina della pace, prega per noi!

[Papa Giovanni Paolo II, in collegamento con Sarajevo, 8 settembre 1994]

Abbà

Proseguendo le catechesi sul “Padre nostro”, oggi partiamo dall’osservazione che, nel Nuovo Testamento, la preghiera sembra voler arrivare all’essenziale, fino a concentrarsi in una sola parola: Abbà, Padre.

Abbiamo ascoltato ciò che scrive San Paolo nella Lettera ai Romani: «Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: “Abbà! Padre!”» (8,15). E ai Galati l’Apostolo dice: «E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: “Abbà! Padre!”» (Gal 4,6). Ritorna per due volte la stessa invocazione, nella quale si condensa tutta la novità del Vangelo. Dopo aver conosciuto Gesù e ascoltato la sua predicazione, il cristiano non considera più Dio come un tiranno da temere, non ne ha più paura ma sente fiorire nel suo cuore la fiducia in Lui: può parlare con il Creatore chiamandolo “Padre”. L’espressione è talmente importante per i cristiani che spesso si è conservata intatta nella sua forma originaria: “Abbà”.

È raro che nel Nuovo Testamento le espressioni aramaiche non vengano tradotte in greco. Dobbiamo immaginare che in queste parole aramaiche sia rimasta come “registrata” la voce di Gesù stesso: hanno rispettato l’idioma di Gesù. Nella prima parola del “Padre nostro” troviamo subito la radicale novità della preghiera cristiana.

Non si tratta solo di usare un simbolo – in questo caso, la figura del padre – da legare al mistero di Dio; si tratta invece di avere, per così dire, tutto il mondo di Gesù travasato nel proprio cuore. Se compiamo questa operazione, possiamo pregare con verità il “Padre nostro”. Dire “Abbà” è qualcosa di molto più intimo, più commovente che semplicemente chiamare Dio “Padre”. Ecco perché qualcuno ha proposto di tradurre questa parola aramaica originaria “Abbà” con “Papà” o “Babbo”. Invece di dire “Padre nostro”, dire “Papà, Babbo”. Noi continuiamo a dire “Padre nostro”, ma con il cuore siamo invitati a dire “Papà”, ad avere un rapporto con Dio come quello di un bambino con il suo papà, che dice “papà” e dice “babbo”. Infatti queste espressioni evocano affetto, evocano calore, qualcosa che ci proietta nel contesto dell’età infantile: l’immagine di un bambino completamente avvolto dall’abbraccio di un padre che prova infinita tenerezza per lui. E per questo, cari fratelli e sorelle, per pregare bene, bisogna arrivare ad avere un cuore di bambino. Non un cuore sufficiente: così non si può pregare bene. Come un bambino nelle braccia di suo padre, del suo papà, del suo babbo.

Ma sicuramente sono i Vangeli a introdurci meglio nel senso di questa parola. Cosa significa per Gesù, questa parola? Il “Padre nostro” prende senso e colore se impariamo a pregarlo dopo aver letto, per esempio, la parabola del padre misericordioso, nel capitolo 15° di Luca (cfr Lc 15,11-32). Immaginiamo questa preghiera pronunciata dal figlio prodigo, dopo aver sperimentato l’abbraccio di suo padre che lo aveva atteso a lungo, un padre che non ricorda le parole offensive che lui gli aveva detto, un padre che adesso gli fa capire semplicemente quanto gli sia mancato. Allora scopriamo come quelle parole prendono vita, prendono forza. E ci chiediamo: è mai possibile che Tu, o Dio, conosca solo amore? Tu non conosci l’odio? No – risponderebbe Dio – io conosco solo amore. Dov’è in Te la vendetta, la pretesa di giustizia, la rabbia per il tuo onore ferito? E Dio risponderebbe: Io conosco solo amore.

Il padre di quella parabola ha nei suoi modi di fare qualcosa che molto ricorda l’animo di una madre. Sono soprattutto le madri a scusare i figli, a coprirli, a non interrompere l’empatia nei loro confronti, a continuare a voler bene, anche quando questi non meriterebbero più niente.

Basta evocare questa sola espressione – Abbà – perché si sviluppi una preghiera cristiana. E San Paolo, nelle sue lettere, segue questa stessa strada, e non potrebbe essere altrimenti, perché è la strada insegnata da Gesù: in questa invocazione c’è una forza che attira tutto il resto della preghiera.

Dio ti cerca, anche se tu non lo cerchi. Dio ti ama, anche se tu ti sei dimenticato di Lui. Dio scorge in te una bellezza, anche se tu pensi di aver sperperato inutilmente tutti i tuoi talenti. Dio è non solo un padre, è come una madre che non smette mai di amare la sua creatura. D’altra parte, c’è una “gestazione” che dura per sempre, ben oltre i nove mesi di quella fisica; è una gestazione che genera un circuito infinito d’amore.

Per un cristiano, pregare è dire semplicemente “Abbà”, dire “Papà”, dire “Babbo”, dire “Padre” ma con la fiducia di un bambino.

Può darsi che anche a noi capiti di camminare su sentieri lontani da Dio, come è successo al figlio prodigo; oppure di precipitare in una solitudine che ci fa sentire abbandonati nel mondo; o, ancora, di sbagliare ed essere paralizzati da un senso di colpa. In quei momenti difficili, possiamo trovare ancora la forza di pregare, ricominciando dalla parola “Padre”, ma detta con il senso tenero di un bambino: “Abbà”, “Papà”. Lui non ci nasconderà il suo volto. Ricordate bene: forse qualcuno ha dentro di sé cose brutte, cose che non sa come risolvere, tanta amarezza per avere fatto questo e quest’altro… Lui non nasconderà il suo volto. Lui non si chiuderà nel silenzio. Tu digli “Padre” e Lui ti risponderà. Tu hai un padre. “Sì, ma io sono un delinquente…”. Ma hai un padre che ti ama! Digli “Padre”, incomincia a pregare così, e nel silenzio ci dirà che mai ci ha persi di vista. “Ma, Padre, io ho fatto questo…” – “Mai ti ho perso di vista, ho visto tutto. Ma sono rimasto sempre lì, vicino a te, fedele al mio amore per te”. Quella sarà la risposta. Non dimenticatevi mai di dire “Padre”. Grazie.

[Papa Francesco, Udienza Generale 16 gennaio 2019]

Giudizio e giudizi

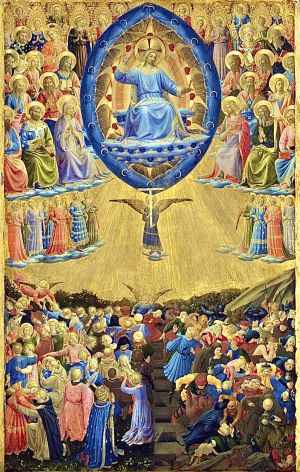

(Mt 25,31-46)

Il celebre brano del Giudizio presenta il Risorto ‘veniente’ (v.31) come «Figlio dell’uomo» ossia sviluppo autentico e completo del progetto divino sull’umanità: il suo genere di “verdetto” ne consegue.

Dio abbraccia la condizione di limite delle sue creature, quindi il comportamento che realizza la nostra vita non riguarda l’atteggiamento religioso in sé, ma quello che abbiamo avuto verso i nostri simili.

In tutte le credenze antiche l’anima del defunto veniva soppesata su base notarile e giudicata secondo il saldo positivo o negativo.

A parere dei rabbini, la misericordia divina interveniva a favore solo nel momento in cui le opere buone e cattive si bilanciavano.

Gesù non parla d’un tribunale che proclama sentenze negative immutabili sull’intera persona, ma dei suoi tratti umanizzanti.

«Vita dell’Eterno» (v.46 testo greco) allude a un genere di vita non biologico ma relazionale e di completezza di essere, che possiamo già sperimentare.

Si tratta di episodi in cui è affiorato il nostro DNA genuino, l’Oro che ci abita: quando abbiamo saputo corrispondere ai bisogni non di Dio, ma della vita stessa e dei nostri fratelli.

Sono i momenti in cui siamo stati ascoltatori profondi della natura, speranza e vocazione di tutti - sensibili alle necessità altrui. Opportunità che ci hanno consentito di avvicinare la condizione umana a quella celeste.

Comparando le ‘opere’ dichiarate “paradigma” con quelle degli elenchi di altre religioni - persino nell’antico Egitto - notiamo la differenza del v.36: «ero in prigione e siete venuti da me» (vv.39.43).

La differenza è notevole proprio sotto il criterio della Giustizia divina: essa sorvola le considerazioni forensi, perché crea giustizia dove non c’è.

Il Padre pone vita in ogni caso, perché non è buono [come si crede in tutte le persuasioni devote] ma esclusivamente buono.

I ‘giusti’ - poi - neppure si sono accorti di aver fatto chissà cosa: hanno corrisposto spontaneamente alla loro natura di figli (v.39).

Hanno avuto simpatia per la ‘carne’ nella sua realtà - valutandola famigliare. Hanno amato con e come Gesù, in Lui.

Gli altri invece, tutti presi da formalismi che a Dio non interessano, risultano sorpresi del fatto che il Padre non sia tutto lì dove lo avevano immaginato - stretto nelle sentenze della giustizia ordinaria: «Quando ti abbiamo visto [...] in prigione e non ti abbiamo servito?» (v.44).

La vocazione a venire incontro porta spontaneamente a trasgredire le divisioni: legaliste, di retribuzione, o pregiudizi e genere di culto.

Questa la Salvezza eminente, di peso - che si annida nell’aspetto diretto e genuino, non tanto nei propositi organizzati; né ha consistenza alcuna su base di opinioni.

Ci realizziamo nel corrispondere alla chiamata istintiva che sorge dalla nostra stessa impronta essenziale (altruista) anche minima, malconsiderata, o eccentrica e malferma - non straordinaria.

Senza condizioni troppo esteriori, essa si riconosce disseminata nell’anima e nella pienezza benefica divinizzante del «Figlio dell’uomo».

Insegnamento ultimo di Gesù: Giudizio insigne, globale e tutto umano; non responso a concetto e rendiconto.

Resta singolare l’identificazione di Gesù coi piccoli: la sua Persona ha un senso centrale, ‘senza distinzione’ fra amici e controlegge.

Qui l’uomo è un Soggetto diverso, ben più ricco - saldo in se stesso, ma che si dilata nel Tu divino e umano, anche indigente.

[Lunedì 1.a sett. Quaresima, 23 febbraio 2026]

Giudizio vs giudizi

(Mt 25,31-46)

Il celebre brano del Giudizio presenta il Risorto veniente (v.31) come «Figlio dell’uomo» ossia sviluppo autentico e completo del progetto divino sull’umanità: il suo genere di “verdetto” ne consegue.

Dio abbraccia la condizione di limite delle sue creature, quindi il comportamento che realizza la nostra vita non riguarda l’atteggiamento religioso in sé, ma quello che abbiamo avuto verso i nostri simili.

È il richiamo evangelico della recente enciclica [ottobre 2020] sulla fraternità e l’amicizia sociale.

Consapevole della situazione, il Magistero si fa oggi pungolo d’ogni spiritualità di cerchia, ovvia e qualunquista; di qualsivoglia mistica da folklore, strapaesana... vuota, intimista, ancora seduta dentro armature da comodino.

In tutte le credenze antiche l’anima del defunto veniva soppesata su base notarile e giudicata secondo il saldo positivo o negativo.

Secondo i rabbini, la misericordia divina interveniva a favore, solo nel momento in cui le opere buone e cattive si bilanciavano.

Gesù non parla d’un tribunale che proclama sentenze negative immutabili sull’intera persona, ma dei tratti di esistenza completa che - essendo in sé indistruttibili perché umanizzanti - vengono salvati e assunti, introdotti nella esistenza definitiva.

«Vita dell’Eterno» (v.46 testo greco) allude a un genere di vita non biologico ma relazionale e di completezza di essere, che possiamo già sperimentare.

Si tratta di episodi in cui è affiorato il nostro DNA divino, l’Oro che ci abita: quando abbiamo saputo corrispondere ai bisogni non di Dio, ma della vita stessa e dei nostri fratelli.

Sono i momenti in cui siamo stati ascoltatori profondi della natura, della speranza e vocazione di tutti - sensibili alle necessità altrui.

Opportunità che ci hanno consentito di avvicinare la condizione umana a quella celeste.

Comparando le “opere” dichiarate “paradigma” con quelle degli elenchi del giudaismo classico (Is 58,6-7) e di altre religioni - persino dell’antico Egitto [Libro dei morti, c.125] - notiamo la differenza del v.36: «ero in prigione e siete venuti da me» (cf. vv.39.43).

La differenza è notevole proprio sotto il criterio della Giustizia divina: essa sorvola le considerazioni forensi, perché crea giustizia dove non c’è.

Il Padre pone vita in ogni caso, perché non è buono come si crede in tutte le persuasioni devote, bensì esclusivamente buono.

I “giusti” - poi - neppure si sono accorti di aver fatto chissà cosa: hanno corrisposto spontaneamente alla loro natura innata e trasparente di figli (v.39).

Hanno avuto simpatia per la “carne” nella realtà in cui si trova - e dove si trova - valutandola famigliare. Hanno amato con e come Gesù, in Lui.

Non hanno amato per Gesù - come se la condizione dell’altro potesse essere collocata fra parentesi, e sotto sotto considerata una seccatura sulla quale costruire una fiction, pur solidale.

Gli altri osservanti invece, tutti presi da formalismi di rito, dottrina e disciplina che a Dio non interessano, risultano sorpresi del fatto che il Padre non sia tutto lì dove lo avevano immaginato.

Ossia perbene ma vuoto e stagnante come loro, stretto nelle sentenze della giustizia ordinaria: «Quando ti abbiamo visto [...] in prigione e non ti abbiamo servito?» (v.44).

La vocazione a venire incontro ci porta spontaneamente a trasgredire le divisioni: legaliste, di retribuzione, o pregiudizi e genere di culto.

Questa la Salvezza eminente, di peso - che si annida nell’aspetto diretto e genuino. Non tanto nei propositi organizzati; né ha consistenza alcuna su base di opinioni.

Ci realizziamo nel corrispondere alla chiamata istintiva che sorge dalla nostra stessa impronta essenziale altruista: anche minima, malconsiderata, o eccentrica, malferma e poco adempiente - non straordinaria.

Senza condizioni troppo esteriori, essa si riconosce disseminata nell’anima e nella pienezza benefica, divinizzante, del «Figlio dell’uomo».

Insegnamento ultimo di Gesù: Giudizio insigne, globale e tutto umano.

Non responso qualunquista o di contrabbando, a concetto e rendiconto.

Resta singolare l’identificazione di Gesù coi piccoli: «quanto avete fatto anche a uno solo di questi miei fratelli, quelli ultimi, avete fatto a me» (v.40).

Diversamente: «neppure a me avete fatto» (v.45).

La sua Persona ha un senso centrale, senza distinzione tra amici e controlegge, fra pii adempienti e non.

L’adesione a Cristo non si valuta sulla base di opere distanti dal Nucleo umanizzante.

Belle cose che possono essere compiute anche senza spirito di benevolenza [per dovere e cultura, o anche lustro e calcolo] - bensì sull’amore.

Dio non resta obbligato a premiare i meriti.

Le opere buone possono essere messe in mostra o adempiute anche contro il Padre: come per legargli le mani.

Un travisamento tipico delle religioni, che prevedono il premio ai devoti.

Fraintendimento estraneo all’esperienza di Fede, la cui unica sicurezza è nel rischio dell’esplorazione, nella crescita, nella qualità di relazioni - appunto, umanizzanti.

Vita e morte sono ben distinte [«destra e sinistra»: proverbialmente, fortuna e disgrazia] secondo le caratteristiche dell’autentica pietà verso Dio stesso... perché il suo onore si riflette nella promozione della donna e dell’uomo, colti nella loro situazione concreta.

Unico principio non negoziabile è il servizio al bene di ciascuna persona.

Le opere d’amore sono espressione di Comunione vera col Cristo - in tal guisa liberate da tare cerebrali e di maniera: da ogni genere di limiti o giudizio che condizioni il loro valore.

Insomma, non c’è da fare cose mirate e straordinarie, o meccaniche, ma lasciar agire Dio - rispettando e valorizzando il fratello per quello che è.

Anche fuori dell’ambito visibile del regno degli apostoli (o di una dottrina-disciplina) v’è un autentico “cristianesimo”: civiltà dei figli.

Insomma, nessuna predestinazione alla condanna dei lontani o erranti e imperfetti, salvo per mancanza di fraternità che recupera l’impossibile - persino “controlegge”.

Autentica Regalità del Cristo e dei suoi.

In Palestina, di sera i pastori erano soliti separare le pecore dai capri che avevano bisogno di essere riparati dal freddo.

Allo scopo di sottolinearne l’importanza, la questione sollevata dall’evangelista fa propri i coloriti moduli di predicazione rabbinica.

Il problema non è quello di chi si salva e chi no.

La domanda è semmai: in quali occasioni siamo volentieri all’aperto anche di “notte”, e umanizziamo - e in quali ci comportiamo in modo più belluino, chiuso, però senza diventare... agnelli?

In Cristo la vittoria sull’egoismo perde il suo significato di annientamento delle possibilità di crescita individuale - che non si ottiene ostinandosi.

Il suo potere è tutt’altro che stagnante e divisivo. Non nasconde le capacità che non vediamo, o ciò che non sappiamo.

Le situazioni opposte sono i momenti gloriosi di una medesima vittoria. Lo si nota nel prosieguo del brano, che proclama l’altro estremo dell’amore: «il Figlio dell’uomo è consegnato per essere crocifisso» (Mt 26,2).

Quindi lo scopo di Mt non è quello di descrivere la fine del mondo, ma fornire indicazioni su come vivere saggiamente [oggi] per formare Famiglia e non rimanere affascinati dall’immediato luccichio di falsi monili - anche ben allestiti.

Il Richiamo dei Vangeli insiste sulla contrapposizione con una spiritualità frivola: unico distinguo opportuno.

L’uomo di Dio non soddisfa le brame di carriera neppure ecclesiastica, e ogni capriccio.

Suggerisce il Tao Tê Ching (iii) rivolgendosi persino al sapiente sovrano: «Non esaltare i più capaci, fa’ sì che il popolo non contenda; non pregiare i beni che con difficoltà s’ottengono, fa’ sì che il popolo non diventi ladro; non ottenere ciò che può bramarsi, fa’ sì che il cuore del popolo non si turbi».

Commenta il maestro Wang Pi: «Quando si esaltano i più capaci, si dà lustro al loro nome; la gloria va oltre il loro ufficio, ed essi stanno sempre ad abbaruffarsi, paragonando le loro capacità. Quando si fa pregio dei beni oltre la loro utilità, gli avidi vi si precipitano sopra, accapigliandosi; forano mura, scassinano forzieri, si fanno ladri a rischio della vita».

E il maestro Ho-shang Kung aggiunge, circa «coloro che il mondo giudica eccellenti»: «Con il loro eloquio specioso si adattano alle circostanze allontanandosi dal Tao, si attengono alla forma respingendo la sostanza».

L’Appello del Signore ribadisce gli aspetti qualitativi, di Persona in relazione: Egli illustra come vale la pena scommettere la vita.

Ciò affinché tutti possano sperimentare pienezza di essere - che non è il risultato dell’opportunismo.

E neppure dell’appartenenza: ogni discriminazione fra “chiamati” nella Chiesa visibile e lontani da essa viene sospesa.

Le immagini forti del brano di Vangelo servono a farci riflettere, aprire gli occhi, spostare l’orizzonte, imprimere nella nostra coscienza quanto vale la pena mettere in campo: tutto, circa le scelte da fare.

L’amore autentico che muove il cielo e la terra è quello che riesce a fare giusto il malvagio - nel Dono gratuito, privo di condizioni e forme di amor proprio. Persino esente da valutazioni sacrali.

Intuisce il Tao (xxxiii): «Chi opera queste cose? Il Cielo e la Terra [...] Chi si dà al Tao s’immedesima col Tao».

Il genuino sorge e fiorisce dal modo disinteressato e spontaneo, senza sforzo alcuno, né fine artificioso.

Qui l’uomo è un Soggetto diverso, ben più ricco - saldo in se stesso, ma che si dilata nel Tu divino e umano, anche indigente.

«Nella pagina evangelica di oggi, Gesù si identifica non solo col re-pastore, ma anche con le pecore perdute. Potremmo parlare come di una “doppia identità”: il re-pastore, Gesù, si identifica anche con le pecore, cioè con i fratelli più piccoli e bisognosi. E indica così il criterio del giudizio: esso sarà preso in base all’amore concreto dato o negato a queste persone […] Dunque, il Signore, alla fine del mondo, passerà in rassegna il suo gregge, e lo farà non solo dalla parte del pastore, ma anche dalla parte delle pecore, con le quali Lui si è identificato. E ci chiederà: “Sei stato un po’ pastore come me?” […] E torniamo a casa soltanto con questa frase: “Io ero presente lì. Grazie!” oppure: “Ti sei scordato di me”».

(Papa Francesco)

Ha segnato la cultura cristiana

Il Vangelo odierno insiste proprio sulla regalità universale di Cristo giudice, con la stupenda parabola del giudizio finale, che san Matteo ha collocato immediatamente prima del racconto della Passione (25,31-46). Le immagini sono semplici, il linguaggio è popolare, ma il messaggio è estremamente importante: è la verità sul nostro destino ultimo e sul criterio con cui saremo valutati. "Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto" (Mt 25,35) e così via. Chi non conosce questa pagina? Fa parte della nostra civiltà. Ha segnato la storia dei popoli di cultura cristiana: la gerarchia di valori, le istituzioni, le molteplici opere benefiche e sociali. In effetti, il regno di Cristo non è di questo mondo, ma porta a compimento tutto il bene che, grazie a Dio, esiste nell’uomo e nella storia. Se mettiamo in pratica l’amore per il nostro prossimo, secondo il messaggio evangelico, allora facciamo spazio alla signoria di Dio, e il suo regno si realizza in mezzo a noi. Se invece ciascuno pensa solo ai propri interessi, il mondo non può che andare in rovina.

Cari amici, il regno di Dio non è una questione di onori e di apparenze, ma, come scrive san Paolo, è "giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo" (Rm 14,17). Al Signore sta a cuore il nostro bene, cioè che ogni uomo abbia la vita, e che specialmente i suoi figli più "piccoli" possano accedere al banchetto che lui ha preparato per tutti. Perciò, non sa che farsene di quelle forme ipocrite di chi dice "Signore, Signore" e poi trascura i suoi comandamenti (cfr Mt 7,21). Nel suo regno eterno, Dio accoglie quanti si sforzano giorno per giorno di mettere in pratica la sua parola. Per questo la Vergine Maria, la più umile di tutte le creature, è la più grande ai suoi occhi e siede Regina alla destra di Cristo Re. Alla sua celeste intercessione vogliamo affidarci ancora una volta con fiducia filiale, per poter realizzare la nostra missione cristiana nel mondo.

[Papa Benedetto, Angelus 23 novembre 2008]

L’idea del Cielo in rapporto al Mistero pasquale del Cristo

Il “cielo” come pienezza di intimità con Dio

Lettura: 1 Gv 3, 2-3

1. Quando sarà passata la figura di questo mondo, coloro che hanno accolto Dio nella loro vita e si sono sinceramente aperti al suo amore almeno al momento della morte, potranno godere di quella pienezza di comunione con Dio, che costituisce il traguardo dell’esistenza umana.

Come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, “questa vita perfetta, questa comunione di vita e di amore con la Santissima Trinità, con la Vergine Maria, gli angeli e tutti i beati è chiamata 'il cielo'. Il cielo è il fine ultimo dell’uomo e la realizzazione delle sue aspirazioni più profonde, lo stato di felicità suprema e definitiva” (n. 1024).

Vogliamo oggi cercare di cogliere il senso biblico del “cielo”, per poter comprendere meglio la realtà cui questa espressione rimanda.

2. Nel linguaggio biblico il “cielo” quando è unito alla “terra”, indica una parte dell’universo. A proposito della creazione, la Scrittura dice: “In principio Dio creò il cielo e la terra” (Gn 1, 1).

Sul piano metaforico il cielo è inteso come abitazione di Dio, che in questo si distingue dagli uomini (cfr Sal 104, 2s.; 115,16; Is 66, 1). Egli dall’alto dei cieli vede e giudica (cfr Sal 113, 4-9), e discende quando lo si invoca (cfr Sal 18,7.10; 144,5). Tuttavia la metafora biblica fa bene intendere che Dio né si identifica con il cielo né può essere racchiuso nel cielo (cfr 1 Re 8, 27); e ciò è vero, nonostante che in alcuni passi del primo libro dei Maccabei “il Cielo” sia semplicemente un nome di Dio (1 Mac 3, 18.19.50.60; 4, 24.55).

Alla raffigurazione del cielo, quale dimora trascendente del Dio vivo, si aggiunge quella di luogo a cui anche i credenti possono per grazia ascendere, come nell'Antico Testamento emerge dalle vicenda di Enoc (cfr Gn 5, 24) e di Elia (cfr 2 Re 2, 11). Il cielo diventa così figura della vita in Dio. In questo senso, Gesù parla di “ricompensa nei cieli” (Mt 5, 12) ed esorta ad “accumulare tesori nel cielo” (ivi 6, 20; cfr 19, 21).

3. Il Nuovo Testamento approfondisce l'idea del cielo anche in rapporto al mistero di Cristo. Per indicare che il sacrificio del Redentore assume valore perfetto e definitivo, la Lettera agli Ebrei afferma che Gesù “ha attraversato i cieli” (Eb 4, 14) e “non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso” (Ivi 9, 24). I credenti, poi, in quanto amati in modo speciale da parte del Padre, vengono risuscitati con Cristo e sono resi cittadini del cielo. Vale la pena di ascoltare quanto in proposito l’apostolo Paolo ci comunica in un testo di grande intensità: “Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo: per grazia infatti siete stati salvati. Con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù” (Ef 2, 4-7). La paternità di Dio, ricco di misericordia, viene sperimentata dalle creature attraverso l’amore del Figlio di Dio crocifisso e risorto, il quale come Signore siede nei cieli alla destra del Padre.

4. La partecipazione alla completa intimità con il Padre, dopo il percorso della nostra vita terrena, passa dunque attraverso l’inserimento nel mistero pasquale del Cristo. San Paolo sottolinea con vivida immagine spaziale questo nostro andare verso Cristo nei cieli alla fine dei tempi: “Quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro [i morti risuscitati] tra le nubi, per andare incontro al Signore nell’aria, e così saremo sempre con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole” (1 Ts 4, 17-18).

Nel quadro della Rivelazione sappiamo che il “cielo” o la “beatitudine” nella quale ci troveremo non è un’astrazione, neppure un luogo fisico tra le nubi, ma un rapporto vivo e personale con la Trinità Santa. È l’incontro con il Padre che si realizza in Cristo Risorto grazie alla comunione dello Spirito Santo.

Occorre mantenere sempre una certa sobrietà nel descrivere queste ‘realtà ultime’, giacché la loro rappresentazione rimane sempre inadeguata. Oggi il linguaggio personalistico riesce a dire meno impropriamente la situazione di felicità e di pace in cui ci stabilirà la comunione definitiva con Dio.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica sintetizza l’insegnamento ecclesiale circa questa verità affermando che “con la sua morte e la sua risurrezione Gesù Cristo ci ha ‘aperto’ il cielo. La vita dei beati consiste nel pieno possesso dei frutti della Redenzione compiuta da Cristo, il quale associa alla sua glorificazione celeste coloro che hanno creduto in lui e che sono rimasti fedeli alla sua volontà. Il cielo è la beata comunità di tutti coloro che sono perfettamente incorporati in lui” (n. 1026).

5. Questa situazione finale può essere tuttavia anticipata in qualche modo oggi, sia nella vita sacramentale, di cui l’Eucaristia è il centro, sia nel dono di sé mediante la carità fraterna. Se sapremo godere ordinatamente dei beni che il Signore ci elargisce ogni giorno, sperimenteremo già quella gioia e quella pace di cui un giorno godremo pienamente. Sappiamo che in questa fase terrena tutto è sotto il segno del limite, tuttavia il pensiero delle realtà ‘ultime’ ci aiuta a vivere bene le realtà ‘penultime’. Siamo consapevoli che mentre camminiamo in questo mondo siamo chiamati a cercare “le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio” (Col 3, 1), per essere con lui nel compimento escatologico, quando nello Spirito egli riconcilierà totalmente con il Padre “le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli” (Col 1, 20).

[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 21 luglio 1999]

Il paradosso cristiano, che viene a noi ogni giorno

Ma il paradosso cristiano è che il Giudice non riveste una regalità temibile, ma è un pastore pieno di mitezza e di misericordia.

Gesù, infatti, in questa parabola del giudizio finale, si serve dell’immagine del pastore. Prende le immagini dal profeta Ezechiele, che aveva parlato dell’intervento di Dio in favore del popolo, contro i cattivi pastori d’Israele (cfr 34,1-10). Questi erano stati crudeli, sfruttatori, preferendo pascere sé stessi piuttosto che il gregge; pertanto Dio stesso promette di prendersi cura personalmente del suo gregge, difendendolo dalle ingiustizie e dai soprusi. Questa promessa di Dio per il suo popolo si è realizzata pienamente in Gesù Cristo, il Pastore: proprio Lui è il Buon Pastore. Anche Lui stesso dice di sé: «Io sono il buon pastore» (Gv 10,11.14).

Nella pagina evangelica di oggi, Gesù si identifica non solo col re-pastore, ma anche con le pecore perdute. Potremmo parlare come di una “doppia identità”: il re-pastore, Gesù, si identifica anche con le pecore, cioè con i fratelli più piccoli e bisognosi. E indica così il criterio del giudizio: esso sarà preso in base all’amore concreto dato o negato a queste persone, perché Lui stesso, il giudice, è presente in ciascuna di esse. Lui è giudice, Lui è Dio-uomo, ma Lui è anche il povero, Lui è nascosto, è presente nella persona dei poveri che Lui menziona proprio lì. Dice Gesù: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto (o non avete fatto) a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete (o non l’avete) fatto a me» (vv. 40.45). Saremo giudicati sull’amore. Il giudizio sarà sull’amore. Non sul sentimento, no: saremo giudicati sulle opere, sulla compassione che si fa vicinanza e aiuto premuroso.

Io mi avvicino a Gesù presente nella persona dei malati, dei poveri, dei sofferenti, dei carcerati, di coloro che hanno fame e sete di giustizia? Mi avvicino a Gesù presente lì? Questa è la domanda di oggi.

Dunque, il Signore, alla fine del mondo, passerà in rassegna il suo gregge, e lo farà non solo dalla parte del pastore, ma anche dalla parte delle pecore, con le quali Lui si è identificato. E ci chiederà: “Sei stato un po’ pastore come me?”. “Sei stato pastore di me che ero presente in questa gente che era nel bisogno, o sei stato indifferente?”. Fratelli e sorelle, guardiamoci dalla logica dell’indifferenza, di quello che ci viene in mente subito: guardare da un’altra parte quando vediamo un problema. Ricordiamo la parabola del Buon Samaritano. Quel povero uomo, ferito dai briganti, buttato per terra, fra la vita e la morte, era lì solo. Passò un sacerdote, vide, e se ne andò, guardò da un’altra parte. Passò un levita, vide e guardò da un’altra parte. Io, davanti ai miei fratelli e sorelle nel bisogno, sono indifferente come questo sacerdote, come questo levita, e guardo da un’altra parte? Sarò giudicato su questo: su come mi sono avvicinato, di come ho guardato Gesù presente nei bisognosi. Questa è la logica, e non lo dico io, lo dice Gesù: “Quello che avete fatto a questo, a questo, a questo, lo avete fatto a me. E quello che non avete fatto a questo, a questo, a questo, non lo avete fatto a me, perché io ero lì”. Che Gesù ci insegni questa logica, questa logica della prossimità, dell’avvicinarsi a Lui, con amore, nella persona dei più sofferenti.

Chiediamo alla Vergine Maria di insegnarci a regnare nel servire. La Madonna, assunta in Cielo, ha ricevuto dal suo Figlio la corona regale, perché lo ha seguito fedelmente – è la prima discepola - nella via dell’Amore. Impariamo da lei a entrare fin da ora nel Regno di Dio, attraverso la porta del servizio umile e generoso. E torniamo a casa soltanto con questa frase: “Io ero presente lì. Grazie!” oppure: “Ti sei scordato di me”.

[Papa Francesco, Angelus 22 novembre 2020]

Ma viene a noi ogni giorno

La pagina evangelica si apre con una visione grandiosa. Gesù, rivolgendosi ai suoi discepoli, dice: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria» (Mt 25,31). Si tratta dell’introduzione solenne del racconto del giudizio universale. Dopo aver vissuto l’esistenza terrena in umiltà e povertà, Gesù si presenta ora nella gloria divina che gli appartiene, circondato dalle schiere angeliche. L’umanità intera è convocata davanti a Lui ed Egli esercita la sua autorità separando gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre.

A quelli che ha posto alla sua destra dice: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi» (vv. 34-36). I giusti rimangono sorpresi, perché non ricordano di aver mai incontrato Gesù, e tanto meno di averlo aiutato in quel modo; ma Egli dichiara: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (v. 40). Questa parola non finisce mai di colpirci, perché ci rivela fino a che punto arriva l’amore di Dio: fino al punto di immedesimarsi con noi, ma non quando stiamo bene, quando siamo sani e felici, no, ma quando siamo nel bisogno. E in questo modo nascosto Lui si lascia incontrare, ci tende la mano come mendicante. Così Gesù rivela il criterio decisivo del suo giudizio, cioè l’amore concreto per il prossimo in difficoltà. E così si rivela il potere dell’amore, la regalità di Dio: solidale con chi soffre per suscitare dappertutto atteggiamenti e opere di misericordia.

La parabola del giudizio prosegue presentando il re che allontana da sé quelli che durante la loro vita non si sono preoccupati delle necessità dei fratelli. Anche in questo caso costoro rimangono sorpresi e chiedono: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?» (v. 44). Sottinteso: “Se ti avessimo visto, sicuramente ti avremmo aiutato!”. Ma il re risponderà: «Tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me» (v. 45). Alla fine della nostra vita saremo giudicati sull’amore, cioè sul nostro concreto impegno di amare e servire Gesù nei nostri fratelli più piccoli e bisognosi. Quel mendicante, quel bisognoso che tende la mano è Gesù; quell’ammalato che devo visitare è Gesù; quel carcerato è Gesù; quell’affamato è Gesù. Pensiamo a questo.

Gesù verrà alla fine dei tempi per giudicare tutte le nazioni, ma viene a noi ogni giorno, in tanti modi, e ci chiede di accoglierlo. La Vergine Maria ci aiuti a incontrarlo e riceverlo nella sua Parola e nell’Eucaristia, e nello stesso tempo nei fratelli e nelle sorelle che soffrono la fame, la malattia, l’oppressione, l’ingiustizia. Possano i nostri cuori accoglierlo nell’oggi della nostra vita, perché siamo da Lui accolti nell’eternità del suo Regno di luce e di pace.

[Papa Francesco, Angelus 26 novembre 2017]

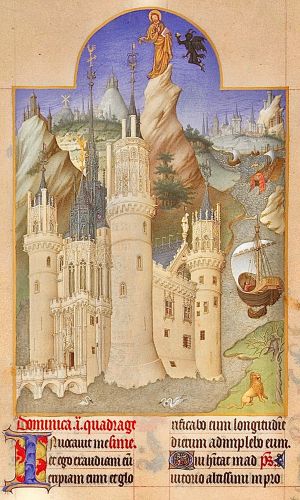

Spiritualità Quaresimale, e il nemico che sembra amico

Fede, Tentazioni: la nostra riuscita

(Mt 4,1-11; Mc 1,12-15; Lc 4,1-13)

Solo l’uomo di Dio è tentato.

Nella Bibbia la tentazione non è una sorta di pericolo o seduzione per la morte, ma un’opportunità per la vita. Anche più: un rilancio dai soliti lacci.

Quando l’esistenza fila via senza scossoni, ecco invece il ‘terremoto della lusinga’... cimento che ricolloca in bilico.

Spiritualità Quaresimale.

Nel disegno di Dio, la prova di Fede non viene per distruggere menti e vita, ma per disturbare la paludosa realtà degli obblighi contratti nella quiete del galateo conformista.

Infatti, nelle etichette non siamo noi stessi, ma un ruolo: qui è impossibile conformarci sul serio a Cristo.

Ogni periglio giunge per un salutare scossone anche d’immagine, e per smuoverci.

L’esodo stimola a fare un balzo in avanti; a non affossare l’esistenza nell’antologia dei meccanismi acritici sotto condizione.

Il passaggio è stretto e si fa pure obbligato; ferisce. Ma sperona affinché incontriamo di nuovo noi stessi, i fratelli e il mondo.

La Provvidenza incalza: ci sta educando a guardare in faccia sia ogni dettaglio che l’opzione fondamentale.

Per uscire da pericoli, ‘seduzioni’ o disturbi, siamo obbligati a guardare dentro e tirar fuori tutte le risorse, persino quelle ignote (o cui non abbiamo concesso credito).

La difficoltà e la crisi costringono a trovare soluzioni, dare spazio ai lati trascurati e in ombra; vedere bene, chiedere aiuto; informarsi, entrare in relazione qualitativa e confrontarci.

Di necessità, virtù: dopo l’attrazione e l’adescamento o la prova, il punto di vista rinnovato, ribadito da una nuova valutazione, interroga l’anima sul calibro delle scelte e sulle nostre stesse infermità.

Le situazioni malferme hanno qualcosa da dirci: vengono dagli strati profondi dell’essere, che dobbiamo incontrare - e si configurano come energie plasmabili, da investire.

Le chiamate a rivoluzionare le opinioni di sé e delle cose - le vocazioni a una ‘nuova nascita’ - non sono incitamenti al peggio, né umiliazioni spirituali.

Le “croci” e persino gli abbagli sono un territorio di doglie che guida al contatto intimo con la nostra Sorgente, che volta a volta ci ri-suscita.

L’uomo che sta sempre in ascolto del proprio Centro e permane fedele alla singolare dignità e unicità di Missione, deve però sostenere le pressioni di un genere di male che istiga solo morte.

Mt e Lc descrivono tali allettamenti (‘apparentemente amicali’, per il successo) in tre quadri simbolici:

il rapporto con le cose [pietre in pane]; con gli altri [tentazione dei regni]; con Dio [Fiducia nell’Azione del Padre].

Nelle Sacre Scritture emerge un dato curioso: le persone spiritualmente fiacche non sono mai tentate! E vale anche il viceversa.

È il modo di vivere e interiorizzare il fulmine o il tempo della Tentazione ciò che distingue la Fede dalla banalità della devozione qualsiasi.

[1.a Domenica di Quaresima, 22 febbraio 2026]

You ought not, however, to be satisfied merely with knocking and seeking: to understand the things of God, what is absolutely necessary is oratio. For this reason, the Saviour told us not only: ‘Seek and you will find’, and ‘Knock and it shall be opened to you’, but also added, ‘Ask and you shall receive’ [Verbum Domini n.86; cit. Origen, Letter to Gregory]

Non ti devi però accontentare di bussare e di cercare: per comprendere le cose di Dio ti è assolutamente necessaria l’oratio. Proprio per esortarci ad essa il Salvatore ci ha detto non soltanto: “Cercate e troverete”, e “Bussate e vi sarà aperto”, ma ha aggiunto: “Chiedete e riceverete” [Verbum Domini n.86; cit. Origene, Lettera a Gregorio]

In the crucified Jesus, a kind of transformation and concentration of the signs occurs: he himself is the “sign of God” (John Paul II)

In Gesù crocifisso avviene come una trasformazione e concentrazione dei segni: è Lui stesso il "segno di Dio" (Giovanni Paolo II)

Only through Christ can we converse with God the Father as children, otherwise it is not possible, but in communion with the Son we can also say, as he did, “Abba”. In communion with Christ we can know God as our true Father. For this reason Christian prayer consists in looking constantly at Christ and in an ever new way, speaking to him, being with him in silence, listening to him, acting and suffering with him (Pope Benedict)

Solo in Cristo possiamo dialogare con Dio Padre come figli, altrimenti non è possibile, ma in comunione col Figlio possiamo anche dire noi come ha detto Lui: «Abbà». In comunione con Cristo possiamo conoscere Dio come Padre vero. Per questo la preghiera cristiana consiste nel guardare costantemente e in maniera sempre nuova a Cristo, parlare con Lui, stare in silenzio con Lui, ascoltarlo, agire e soffrire con Lui (Papa Benedetto)

In today’s Gospel passage, Jesus identifies himself not only with the king-shepherd, but also with the lost sheep, we can speak of a “double identity”: the king-shepherd, Jesus identifies also with the sheep: that is, with the least and most needy of his brothers and sisters […] And let us return home only with this phrase: “I was present there. Thank you!”. Or: “You forgot about me” (Pope Francis)

Nella pagina evangelica di oggi, Gesù si identifica non solo col re-pastore, ma anche con le pecore perdute. Potremmo parlare come di una “doppia identità”: il re-pastore, Gesù, si identifica anche con le pecore, cioè con i fratelli più piccoli e bisognosi […] E torniamo a casa soltanto con questa frase: “Io ero presente lì. Grazie!” oppure: “Ti sei scordato di me” (Papa Francesco)

Thus, in the figure of Matthew, the Gospels present to us a true and proper paradox: those who seem to be the farthest from holiness can even become a model of the acceptance of God's mercy and offer a glimpse of its marvellous effects in their own lives (Pope Benedict))

To love God is therefore a journeying with one's heart to God. A wonderful journey! When I was a boy, I was thrilled by the journeys described by Jules Verne ("Twenty Thousand Leagues Under The Sea", "From The Earth To The Moon", "Round The World In Eighty Days", etc). But the journeys of love for God are far more interesting. You read them in the lives of the Saints [Pope John Paul I]

Amare Dio è dunque un viaggiare col cuore verso Dio. Viaggio bellissimo. Ragazzo, mi estasiavo nei viaggi descritti da Giulio Verne (« Ventimila leghe sotto i mari », « Dalla terra alla luna », « Il giro del mondo in ottanta giorni », ecc.). Ma i viaggi dell'amore a Dio sono molto più interessanti. Li si legge nella vita dei Santi [Papa Giovanni Paolo I]

duevie.art

don Giuseppe Nespeca

Tel. 333-1329741

Disclaimer

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.

Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.

L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.