don Giuseppe Nespeca

Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".

Levi

Cari fratelli e sorelle,

proseguendo nella serie dei ritratti dei dodici Apostoli, che abbiamo cominciato alcune settimane fa, oggi ci soffermiamo su Matteo. Per la verità, delineare compiutamente la sua figura è quasi impossibile, perché le notizie che lo riguardano sono poche e frammentarie. Ciò che possiamo fare, però, è tratteggiare non tanto la sua biografia quanto piuttosto il profilo che ne trasmette il Vangelo.

Intanto, egli risulta sempre presente negli elenchi dei Dodici scelti da Gesù (cfr Mt 10,3; Mc 3,18; Lc 6,15; At 1,13). Il suo nome ebraico significa “dono di Dio”. Il primo Vangelo canonico, che va sotto il suo nome, ce lo presenta nell’elenco dei Dodici con una qualifica ben precisa: “il pubblicano” (Mt 10,3). In questo modo egli viene identificato con l’uomo seduto al banco delle imposte, che Gesù chiama alla propria sequela: “Andando via di là, Gesù vide un uomo seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse: «Seguimi!». Ed egli si alzò e lo seguì” (Mt 9,9). Anche Marco (cfr 2,13-17) e Luca (cfr 5,27-30) raccontano la chiamata dell’uomo seduto al banco delle imposte, ma lo chiamano “Levi”. Per immaginare la scena descritta in Mt 9,9 è sufficiente ricordare la magnifica tela di Caravaggio, conservata qui a Roma nella chiesa di San Luigi dei Francesi. Dai Vangeli emerge un ulteriore particolare biografico: nel passo che precede immediatamente il racconto della chiamata viene riferito un miracolo compiuto da Gesù a Cafarnao (cfr Mt 9,1-8; Mc 2,1-12) e si accenna alla prossimità del Mare di Galilea, cioè del Lago di Tiberiade (cfr Mc 2,13-14). Si può da ciò dedurre che Matteo esercitasse la funzione di esattore a Cafarnao, posta appunto “presso il mare” (Mt 4,13), dove Gesù era ospite fisso nella casa di Pietro.

Sulla base di queste semplici constatazioni che risultano dal Vangelo possiamo avanzare un paio di riflessioni. La prima è che Gesù accoglie nel gruppo dei suoi intimi un uomo che, secondo le concezioni in voga nell’Israele del tempo, era considerato un pubblico peccatore. Matteo, infatti, non solo maneggiava denaro ritenuto impuro a motivo della sua provenienza da gente estranea al popolo di Dio, ma collaborava anche con un’autorità straniera odiosamente avida, i cui tributi potevano essere determinati anche in modo arbitrario. Per questi motivi, più di una volta i Vangeli parlano unitariamente di “pubblicani e peccatori” (Mt 9,10; Lc 15,1), di “pubblicani e prostitute” (Mt 21,31). Inoltre essi vedono nei pubblicani un esempio di grettezza (cfr Mt 5,46: amano solo coloro che li amano) e menzionano uno di loro, Zaccheo, come “capo dei pubblicani e ricco” (Lc 19,2), mentre l'opinione popolare li associava a “ladri, ingiusti, adulteri” (Lc 18, 11). Un primo dato salta all’occhio sulla base di questi accenni: Gesù non esclude nessuno dalla propria amicizia. Anzi, proprio mentre si trova a tavola in casa di Matteo-Levi, in risposta a chi esprimeva scandalo per il fatto che egli frequentava compagnie poco raccomandabili, pronuncia l'importante dichiarazione: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati: non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori” (Mc 2,17).

Il buon annuncio del Vangelo consiste proprio in questo: nell’offerta della grazia di Dio al peccatore! Altrove, con la celebre parabola del fariseo e del pubblicano saliti al Tempio per pregare, Gesù indica addirittura un anonimo pubblicano come esempio apprezzabile di umile fiducia nella misericordia divina: mentre il fariseo si vanta della propria perfezione morale, “il pubblicano ... non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me peccatore»”. E Gesù commenta: “Io vi dico: questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell’altro, perché chi si esalta sarà umiliato, ma chi si umilia sarà esaltato” (Lc 18,13-14). Nella figura di Matteo, dunque, i Vangeli ci propongono un vero e proprio paradosso: chi è apparentemente più lontano dalla santità può diventare persino un modello di accoglienza della misericordia di Dio e lasciarne intravedere i meravigliosi effetti nella propria esistenza. A questo proposito, san Giovanni Crisostomo fa un’annotazione significativa: egli osserva che solo nel racconto di alcune chiamate si accenna al lavoro che gli interessati stavano svolgendo. Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni sono chiamati mentre stanno pescando, Matteo appunto mentre riscuote il tributo. Si tratta di lavori di poco conto – commenta il Crisostomo - “poiché non c'è nulla di più detestabile del gabelliere e nulla di più comune della pesca” (In Matth. Hom.: PL 57, 363). La chiamata di Gesù giunge dunque anche a persone di basso rango sociale, mentre attendono al loro lavoro ordinario.

Un’altra riflessione, che proviene dal racconto evangelico, è che alla chiamata di Gesù, Matteo risponde all'istante: “egli si alzò e lo seguì”. La stringatezza della frase mette chiaramente in evidenza la prontezza di Matteo nel rispondere alla chiamata. Ciò significava per lui l’abbandono di ogni cosa, soprattutto di ciò che gli garantiva un cespite di guadagno sicuro, anche se spesso ingiusto e disonorevole. Evidentemente Matteo capì che la familiarità con Gesù non gli consentiva di perseverare in attività disapprovate da Dio. Facilmente intuibile l’applicazione al presente: anche oggi non è ammissibile l’attaccamento a cose incompatibili con la sequela di Gesù, come è il caso delle ricchezze disoneste. Una volta Egli ebbe a dire senza mezzi termini: “Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel regno dei cieli; poi vieni e seguimi” (Mt 19,21). E’ proprio ciò che fece Matteo: si alzò e lo seguì! In questo ‘alzarsi’ è legittimo leggere il distacco da una situazione di peccato ed insieme l'adesione consapevole a un’esistenza nuova, retta, nella comunione con Gesù.

Ricordiamo, infine, che la tradizione della Chiesa antica è concorde nell’attribuire a Matteo la paternità del primo Vangelo. Ciò avviene già a partire da Papia, Vescovo di Gerapoli in Frigia attorno all’anno 130. Egli scrive: “Matteo raccolse le parole (del Signore) in lingua ebraica, e ciascuno le interpretò come poteva” (in Eusebio di Cesarea, Hist. eccl. III,39,16). Lo storico Eusebio aggiunge questa notizia: “Matteo, che dapprima aveva predicato tra gli ebrei, quando decise di andare anche presso altri popoli scrisse nella sua lingua materna il Vangelo da lui annunciato; così cercò di sostituire con lo scritto, presso coloro dai quali si separava, quello che essi perdevano con la sua partenza” (ibid., III, 24,6). Non abbiamo più il Vangelo scritto da Matteo in ebraico o in aramaico, ma nel Vangelo greco che abbiamo continuiamo a udire ancora, in qualche modo, la voce persuasiva del pubblicano Matteo che, diventato Apostolo, séguita ad annunciarci la salvatrice misericordia di Dio e ascoltiamo questo messaggio di san Matteo, meditiamolo sempre di nuovo per imparare anche noi ad alzarci e a seguire Gesù con decisione.

[Papa Benedetto, Udienza Generale 30 agosto 2006]

Non abbiate paura!

5. Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!

Fratelli e Sorelle! Non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà!

Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e, con la potestà di Cristo, servire l’uomo e l’umanità intera!

Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!

Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli Stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa “cosa è dentro l’uomo”. Solo lui lo sa!

Oggi così spesso l’uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore. Così spesso è incerto del senso della sua vita su questa terra. È invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete, quindi – vi prego, vi imploro con umiltà e con fiducia – permettete a Cristo di parlare all’uomo. Solo lui ha parole di vita, sì! di vita eterna.

[Papa Giovanni Paolo II, omelia inizio pontificato 22 ottobre 1978]

Gesù non ha il buonsenso per scegliere?

Con la sua misericordia Gesù sceglie gli apostoli anche «dal peggio», tra i peccatori e i corrotti. Ma sta a loro conservare «la memoria di questa misericordia», ricordando «da dove si è stati scelti», senza montarsi la testa o pensare a far carriera come funzionari, sistematori di piani pastorali e affaristi. È la testimonianza concreta della conversione di Matteo che Papa Francesco ha riproposto celebrando la messa a Santa Marta venerdì 21 settembre, nel giorno della festa dell’apostolo ed evangelista.

«Nell’orazione colletta abbiamo pregato il Signore e abbiamo detto che nel suo disegno di misericordia ha scelto Matteo, il pubblicano, per costituirlo apostolo» ha subito ricordato il Pontefice, che ha indicato come chiave di lettura «tre parole: disegno di misericordia, scelto-scegliere, costituire».

«Mentre andava via — ha spiegato Francesco riferendosi proprio al passo evangelico di Matteo (9, 9-13) — Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte, e gli disse: “Seguimi”. Ed egli si alzò e lo seguì. Era un pubblicano, cioè un corrotto, perché per i soldi tradiva la patria. Un traditore del suo popolo: il peggio».

In realtà, ha fatto presente il Papa, qualcuno potrebbe obiettare che «Gesù non ha buon senso per scegliere la gente»: «perché ha scelto fra tanti altri» questa persona «dal peggio, proprio dal niente, dal posto più disprezzato»? Del resto, ha spiegato il Pontefice, nello stesso modo il Signore «ha scelto la samaritana per andare ad annunciare che lui era il messia: una donna scartata dal popolo perché non era proprio una santa; e ha scelto tanti altri peccatori e li ha costituiti apostoli». E poi, ha aggiunto, «nella vita della Chiesa, tanti cristiani, tanti santi che sono stati scelti dal più basso».

Francesco ha ricordato che «questa coscienza che noi cristiani dovremmo avere — da dove sono stato scelto, da dove sono stata scelta per essere cristiano — deve permanere per tutta la vita, rimanere lì e avere la memoria dei nostri peccati, la memoria che il Signore ha avuto misericordia dei miei peccati e mi ha scelto per essere cristiano, per essere apostolo».

Dunque «il Signore sceglie». L’orazione colletta è chiara: «Signore, che hai scelto il pubblicano Matteo e lo hai costituito apostolo»: cioè, ha insistito, «dal peggio al posto più alto». In risposta a questa chiamata, ha fatto notare il Papa, «cosa ha fatto Matteo? Si vestì di lusso? Incominciò a dire “io sono il principe degli apostoli, con voi”, con gli apostoli? Qui comando io? No! Ha lavorato tutta la vita per il Vangelo, con quanta pazienza ha scritto il Vangelo in aramaico». Matteo, ha spiegato il Pontefice, «ha sempre avuto in mente da dove era stato scelto: dal più basso».

Il fatto è, ha rilanciato il Papa, che «quando l’apostolo dimentica le sue origini e incomincia a fare carriera, si allontana dal Signore e diventa un funzionario; che fa tanto bene, forse, ma non è apostolo». E così «sarà incapace di trasmettere Gesù; sarà un sistematore di piani pastorali, di tante cose; ma alla fine, un affarista, un affarista del regno di Dio, perché ha dimenticato da dove era stato scelto».

Per questo, ha affermato Francesco, è importante avere «la memoria, sempre, delle nostre origini, del posto nel quale il Signore mi ha guardato; quel fascino dello sguardo del Signore che mi ha chiamato a essere cristiano, a essere apostolo. Questa memoria deve accompagnare la vita dell’apostolo e di ogni cristiano».

«Noi infatti siamo abituati sempre a guardare i peccati altrui: guarda questo, guarda quello, guarda quell’altro», ha proseguito il Papa. Invece «Gesù ci ha detto: “per favore, non guardare la pagliuzza negli occhi altrui; guarda cosa hai tu nel tuo cuore”». Ma, ha insistito il Pontefice, «è più divertente sparlare degli altri: è una cosa bellissima, sembra». Tanto che «sparlare degli altri» appare un po’ «come le caramelle al miele, che sono buonissime: tu prendi una, è buona; prendi due, è buona; tre... prendi mezzo chilo e ti fa male lo stomaco e stai male».

Invece, ha suggerito Francesco, «parla male di te stesso, accusa te stesso, ricordando i tuoi peccati, ricordando da dove il Signore ti ha scelto. Sei stato scelto, sei stata scelta. Ti ha preso per mano e ti ha portato qui. Quando il Signore ti ha scelto non ha fatto le cosa a metà: ti sceglie per qualcosa di grande, sempre».

«Essere cristiano — ha affermato — è una cosa grande, bella. Siamo noi ad allontanarci e a voler rimanere a metà cammino, perché quello è molto difficile; e a negoziare con il Signore» dicendo: «Signore, no, soltanto fino a qui». Ma «il Signore è paziente, il Signore sa tollerare le cose: è paziente, ci aspetta. Ma a noi manca generosità: a lui no. Lui sempre ti prende dal più basso al più alto. Così ha fatto con Matteo e ha fatto con tutti noi e continuerà a fare».

In riferimento all’apostolo, il Pontefice ha spiegato come lui abbia «sentito qualcosa di forte, tanto forte, al punto di lasciare sul tavolo l’amore della sua vita: i soldi». Matteo «lasciò la corruzione del suo cuore, per seguire Gesù. Lo sguardo di Gesù, forte: “Seguimi!”. E lui lasciò», nonostante fosse «così attaccato» ai soldi. «E sicuramente — non c’era telefono, a quel tempo — avrà inviato qualcuno a dire ai suoi amici, a quelli della cricca, del gruppo dei pubblicani: “venite a pranzo con me, perché farò festa per il maestro”».

Dunque, come racconta il brano del Vangelo, «erano a tavola tutti, questi: il peggio del peggio della società di quel tempo. E Gesù con loro. Gesù non è andato a pranzo con i giusti, con quelli che si sentivano giusti, con i dottori della legge, in quel momento. Una volta, due volte è andato anche con quest’ultimi, ma in quel momento è andato con loro, con quel sindacato di pubblicani».

Ed ecco che, ha proseguito Francesco, «i dottori della legge si sono scandalizzati. Chiamarono i discepoli e dissero: “come mai il tuo maestro fa questo, con questa gente? Diventa impuro!”: mangiare con un impuro ti contagia, non sei più puro». Udito questo, è Gesù stesso che «dice questa terza parola: “Andate a imparare cosa vuol dire: ‘misericordia io voglio e non sacrifici’”». Perché «la misericordia di Dio cerca tutti, perdona tutti. Soltanto, ti chiede di dire: “Sì, aiutami”. Soltanto quello».

«Quando gli apostoli andavano tra i peccatori, pensiamo a Paolo, nella comunità di Corinto, alcuni si scandalizzavano» ha spiegato il Papa. Essi dicevano: «Ma perché va da quella gente che è gente pagana, è gente peccatrice, perché ci va?». La risposta di Gesù è chiara: «Perché non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati: “Misericordia voglio e non sacrifici”».

«Matteo scelto! Sceglie sempre Gesù» ha rilanciato il Pontefice. Il Signore sceglie «tramite persone, tramite situazioni o direttamente». Matteo è «costituito apostolo: chi costituisce nella Chiesa e dà la missione è Gesù. L’apostolo Matteo e tanti altri ricordavano le loro origini: peccatori, corrotti. E questo perché? Per la misericordia. Per il disegno di misericordia».

Francesco ha riconosciuto che «capire la misericordia del Signore è un mistero; ma il mistero più grande, più bello, è il cuore di Dio. Se tu vuoi arrivare proprio al cuore di Dio, prendi la strada della misericordia e lasciati trattare con misericordia». È esattamente la storia di «Matteo, scelto dal banco del cambiavalute dove si pagavano le tasse. Scelto dal basso. Costituito nel posto più alto. Perché? Per misericordia». In questa prospettiva, ha concluso il Papa, «impariamo noi cosa vuol dire “misericordia voglio, e non sacrifici”».

[Papa Francesco, a s. Marta, Osservatore Romano del 22.09.2018]

Tutto Gesù, e le Tentazioni

Digiuno: Apertura

(Mt 9,14-15)

Il digiuno è un principio di rigenerazione che ha un potere curativo unico, sia disintossicante che essenziale. Esso attiva le energie della propria umanità e nel contempo della propria diversità.

Tale pratica silenziosa si rivolge agli strati profondi, alla dimensione interna, che diventa la guida e rischiamo d’ignorare.

Il digiuno era segno di religiosità profonda, perciò i discepoli di Gesù - che non digiunavano, anzi la loro vita aveva un carattere festivo - erano assimilati più o meno a dei peccatori.

Sebbene non esistessero prescrizioni formali, presso i circoli osservanti si trattava di pie pratiche diventate consuetudini [legate a giorni precisamente scanditi].

Nelle credenze semitiche il digiuno era in specie espressivo dell’imbarazzo e dell’afflizione dell’uomo devoto nell’aspettativa dei tempi messianici, che tardavano.

Per questo Gesù associa il digiuno al lutto - che non ha più senso nella vita come festa di Nozze senza remore che Egli inaugura.

Il digiuno rimane come segno di attesa del compimento, ma ora la mestizia non ha più significato.

Nel tempo della Chiesa che rende presente il Risorto, la rinuncia a ingozzare non è forma di penitenza ma di speranza (v.15).

E serve a tener sgombro il cuore degli amici dello Sposo dalle vanità, con una forma d’identificazione coi poveri.

Nelle comunità di Galilea e Siria cui Mt si rivolge, i giudaizzanti tentavano di ridurre la Fede pura - fondamento e partecipazione entusiasta - a credenze e praticucce qualsiasi.

Disposizioni che non facevano sentire tutti liberi.

Gran parte dei giudei convertiti a Cristo propendeva infatti per nostalgie che risultavano di freno e impedimento.

Mt incoraggia i convertiti delle sue fraternità, provenienti da credenze miste e non regolari - fronteggiando l’opinione delle tradizioni religiose più severe.

Ancora oggi la proposta del Signore si distingue - perché non pretende di preparare il Regno, bensì lo accoglie e lo ascolta.

Sarà unicamente il Cristo-in-noi ad alimentarci in modo ininterrotto e crescente, nell’impegno per ripartire nel compito di ‘ritrovarci’ ed emancipare il mondo - ma in un clima di austerità tranquilla.

Il Richiamo dei Vangeli permane al contempo equilibrato, concreto e fortemente profetico, perché suscita attenzione alle persone, alla realtà, e alla nostra gioia - assai più che a norme di perfezionamento non richieste, o altri rattoppi (v.16).

Non soverchiando né imponendo carichi artificiosi ai credenti, la vita di Fede mette in gioco la libertà [e così ce la fa conoscere] affinché ne prendiamo coscienza e la assumiamo per poterla investire come Grazia, carica e risorsa di novità.

I meccanismi rinunciatari e mortificanti di affinamento individualista sono estranei in partenza - a meno che non siano pensati per la condivisione dei beni.

Gesù non viene per farsi un gruppetto di seguaci seduti sulla cattedra dell’austerità, ma per comunicare che il rapporto con Dio è una festa.

Il digiuno gradito al Padre sta nell’esperienza lucida della propria irripetibile eccentricità e Chiamata, nel liberarsi dall’egoismo dell’arraffare per sé, e nel recare sollievo al prossimo.

Per questo motivo la Chiesa ha abolito quasi del tutto il precetto del digiuno esteriore, mentre intende impegnarsi maggiormente per forme di limitazione in favore dei malfermi, umili e bisognosi.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Tieni al digiuno? Da cosa? E per quale scopo?

[Venerdì dopo le Ceneri, 20 febbraio 2026]

Digiuno: Apertura

(Mt 9,14-15)

Il digiuno ha percorso tutte le tradizioni religiose e mistiche, perché inteso ad avvicinare la donna e l’uomo alla propria essenza profonda - a un ascolto di sé, dei codici del sacro, del cosmo interiore, della propria vocazione, delle sacre Pagine - nell’attesa di trasformazioni.

Ci si affida a una diversa saggezza - meno rumorosa - che può attivare processi di metamorfosi, proprio facendo un vuoto dalle intrusioni del pensiero omologato, dalle abitudini o conformismi esterni che tendono a sopraffare la personalità.

Staccandosi, svaniranno i tormenti, sostituiti da altri interessi e sogni lucidi; suscitati dalla nuova breccia verso il nostro lato eterno, e da quell’affidarsi al nocciolo dell’essere che ancora ci sta creando.

L'unità psico-fisica e sovrannaturale sono un organismo prodigioso, che può diradare le nebbie ed esaltare le sue capacità con diverse forme di sospensione e pulizia anche mentale - la quale ci porterà dove dobbiamo andare.

Ma nello specifico dei figli di Dio, tutto ciò mira ad affinare lo sguardo nel senso della conoscenza, scoperta, sorpresa di capacità e qualità singolari e missionarie insospettabili. Quelle che sgorgano dal rinvenimento del Sé eminente, dalla propria Relazione fondante - per divenire unicità di rapporto eccezionale con gli altri, nell’Esodo che ci corrisponde.

Il digiuno è un principio di rigenerazione che ha un potere curativo unico, sia disintossicante che essenziale. Esso attiva le energie della propria umanità e nel contempo della propria diversità.

Tale pratica silenziosa si rivolge agli strati profondi, alla dimensione interna, che diventano la guida (e rischiamo di ignorare).

Ma qui capire le dissomiglianze resta indispensabile. Per noi è un gesto di apertura!

Altro genere di diete o atletismi sono non di rado devianti: il loro stesso nonsenso recherà tristezza e persino depressione.

Il digiuno rimane segno di attesa del compimento, ma ora la mestizia non ha più significato.

Nel tempo della Chiesa che rende presente il Risorto, la rinuncia a ingozzare non è forma di penitenza ma di speranza (v.20).

E serve a tener sgombro il cuore degli amici dello Sposo dalle vanità, con una forma d’identificazione coi poveri.

Ma Gesù non viene per farsi un gruppetto di seguaci seduti sulla cattedra dell’austerità, bensì per comunicare che il rapporto con Dio è una festa!

Insomma, il digiuno gradito al Padre sta nell’esperienza lucida della propria irripetibile eccentricità e Chiamata, nel liberarsi dall’egoismo dell’arraffare per sé, e recare sollievo al prossimo.

Clima che crea vita, non la decurta.

Il digiuno era segno di religiosità profonda, perciò i discepoli di Gesù - che non digiunavano, anzi la loro esistenza aveva un carattere festivo - erano assimilati più o meno a dei peccatori.

Sebbene non esistessero prescrizioni formali, si trattava di pie pratiche diventate consuetudini, presso i circoli osservanti [qui la seriosità era tutto] legate a giorni precisamente scanditi.

Nelle credenze semitiche il digiuno era in specie espressivo dell’imbarazzo e dell’afflizione dell’uomo devoto nell’aspettativa fremente dei tempi messianici, che tardavano.

Per questo Gesù associa il digiuno al lutto - che non ha più senso nella vita come festa di Nozze senza remore che Egli inaugura.

Dove appunto non c’è bisogno di aggiunte, né controlli o impronte, marchi e caratteri distintivi.

La Nuova Alleanza non è neppure ammodernamento di pratiche morali o prescrizioni pie che forniscano un lasciapassare religioso esterno.

Tutto è in rapporto alla presenza reale dello Sposo, che non punisce la vita.

Certo, colui che procede nel cammino dell’emancipazione e non si accontenta di un Gesù-Sposo parziale, già conosce in sé cosa lo attende…

Poi (v.15) nel confronto stridente con i capi religiosi - aggrappati al prestigio - ecco mestizie e umiliazioni a non finire. Altro che digiuno dai cibi.

Tuttavia, chi ha deciso di continuare il suo cammino di Libertà vocazionale sa che deve rivivere le medesime vicende di palese conflitto che ha contrapposto il Maestro alla mentalità e alle autorità del suo tempo; infine, in tale Incontro reale con Lui, sperimentare il dono totale della vita (v.15).

Sarà unicamente il Cristo-in-noi anche centellinato e non definitivo ad alimentare anima e corpo in modo ininterrotto e crescente.

Ciò con l’impegno per ripartire nella missione di trovarci e dare respiro al mondo.

In un clima di austerità tranquilla; senza freni artificiosi.

Nelle comunità di estrazione giudaizzante cui Mt si rivolge, c’era un forte bisogno di liberare il Risorto da pastoie [fissazioni disciplinari, orari, calendario].

I credenti Lo percepivano vivo - complice del nuovo carattere umanizzante che sperimentavano giorno per giorno.

L’evangelista ha voluto orientare le sue assemblee di Galilea e Siria [forse di metà anni 70] a non attaccarsi a finte sicurezze.

Bisognava prendere una posizione del tutto alternativa e non finire come i “padri” o i gruppi attorno, di estrazione religiosa antica e settaria.

Ma anche i giudaizzanti tentavano di ridurre la Fede pura - fondamento e partecipazione entusiasta - a rigide credenze e praticucce qualsiasi.

Circoli viziosi che finivano per ritrasmettere vecchi sensi di colpa, invece che insoliti spunti relazionali.

Gran parte dei giudei convertiti propendeva infatti per nostalgie che risultavano di freno e impedimento.

Proprio tali veterani faticavano a fare proprio in modo entusiasta il nuovo habitus di libertà, e lo spumeggiare completo del Vangelo.

Ancora oggi la Proposta del Signore si distingue da tutte le dottrine esclusiviste, colme di prescrizioni e adempimenti.

La sua Presenza traspare in spirito. E i suoi intimi non pretendono preparare il Regno, bensì lo accolgono e ascoltano - con fiducia nella vita.

Così avviene nel tempo della crisi, che sta disponendo a un digiuno meno esteriore, più globale - considerevole ma sapiente.

Travaglio che può condurre l'umanità alla percezione sensibile, al senso di comunione, al silenzio e all’abbraccio; a un minore impeto egocentrico e dirigista. Ad un approfondimento - e completezza.

Scrive il Tao Tê Ching (v): «Lo spazio tra Cielo e Terra, come somiglia a un mantice!».

Commenta il maestro Wang Pi: «Se il mantice avesse una sua volontà nell’emettere il soffio, non potrebbe attuare l’intento di chi lo fa soffiare».

E il maestro Ho-shang Kung aggiunge: «Le molte imprese nuocciono allo spirito».

Insomma, Cristo fa tesoro della sapienza naturale e non ci riduce a misura di religione qualsiasi: non confina i credenti in “trattative” mediante piccole procedure di atletismo e perfezione individuale.

Non insiste su mortificazioni eroiche, rinunce straordinarie, osservanza puntigliosa di leggi sterili - unilaterali - a meno che non siano pensate in ordine al ritrovarsi, all’umanizzazione, alla condivisione dei beni.

Il Richiamo dei Vangeli permane al contempo equilibrato, concreto e fortemente profetico.

Appello che suscita attenzione alle persone, alla realtà, alla nostra gioia - assai più che a norme di levigatura asettica non richieste, o altri rattoppi (v.16).

Non soverchiando né imponendo carichi artificiosi ai credenti, la vita di Fede mette in gioco l’autodeterminazione.

Così ce la fa conoscere - affinché ne prendiamo coscienza e la assumiamo per poterla investire come Grazia, carica (non diminuzione): risorsa di novità.

I meccanismi ascetici di affinamento individualista sono estranei in partenza: l’obbiettivo è creare Famiglia, non ritagliarsi una cerchia di duri e puri tutti esterni e fieri di sé, che si distacchino da fratelli più deboli.

Poi, autocompiaciuti, divenire sleali, usurpatori, intriganti: una storia di pecche, trame equivoche e ritardi pastorali, dietro una facciata impeccabile di dottrine cerebrali, discipline (a modo) e commemorazioni eclatanti sul corpo del “povero defunto”.

Per questo motivo la Chiesa ha abolito quasi del tutto il precetto del digiuno esteriore, mentre intende impegnarsi maggiormente per forme di limitazione in favore dei malfermi, emarginati, umili e bisognosi.

La scelta vuol continuare a essere nitida: la libertà non ha prezzo.

E non c’è amore se qualcuno - fosse anche Dio - tagliasse o sovrastasse l’altro, imponendo gioghi artificiosi, troppo uguali a sempre; insopportabili, strampalati, infecondi.

Così i vecchi contenitori non vanno più accoppiati al nuovo fermento. La pratica dei rappezzi danneggia sia le usanze che la Novità di Dio.

Certo, il vino vecchio e le talari hanno un’attrattiva fascinosa per i sensi e l’immaginario epidermico vintage…

Per questo continuano a piacere [Lc 5,39: «Il vecchio è eccellente!»]. Non pochi vogliono combinarlo con il Signore (Mt 9,17; Mc 2,22; Lc 5,37-38).

Il Maestro non era per sé avversario dello spirito dell’antico, ma combatteva le sue scorze irremovibili. Già allora gusci vuoti, i quali impedivano di fatto la manifestazione d’un inedito Volto dell’Eterno Vivente, e d’una più genuina idea di uomo riuscito - germe di società alternativa, fraterna.

Realtà ben separate da quelle intimiste o autoreferenziali tipiche dei culti ufficiali o fai-da-te. Tutte innovazioni che dovevano manifestarsi.

Il gusto e i retrogusti del vino vecchio ammantavano i riti devoti e le usanze stagionate con arte, leziosità e fascino evocativo, ma si piantavano lì e non graffiavano la vita.

Ricordavano ricordavano, ma non facevano memoriale - ossia non riattualizzavano per il popolo minuto.

Nella pratica dei molti culti, nelle sue imprese di catechesi senza nerbo pastorale, anche oggi in provincia notiamo [da decenni] un rigurgito pre-conciliare meccanico, che si ferma alle grandi icone.

Meraviglie e memorie della Storia della Salvezza... tutto lì.

Ai responsabili locali è sembrato più facile tornare alle usanze e catechismi abbreviati che affrontare il rischio educativo che lo stesso Magistero imporrebbe.

Il risultato immediato è stato valutato appetibile e redditizio, per il settore [sotto sotto] fondamentalista o glamour, e astuto - volentieri soppiantando l’effervescenza sconosciuta del vino novello.

Infatti, da parte di coloro che sanno “come si sta al mondo”, bisogna ancora subire tutta una superficialità di ripieghi e accomodature abitudinarie, le quali non riscattano nessuno e non recano gioia, perché non entrano nelle vicende umane personali.

Accontentandosi poi del menu di pesce il venerdì. Autentico superfluo.

Ma chi si ferma al passato di mortificazioni e cartapesta non potrà mai comprendere la Riforma che lo Spirito propone per edificare ogni anima nell’appagamento autentico, che ci stringe meglio gli uni gli altri.

Così, nella coesistenza e convivialità delle differenze, i vecchi contenitori non vanno più accoppiati al nuovo fermento.

La pratica delle rappezzature può da un lato danneggiare le usanze, perché esse hanno un loro gusto rifinito e spiccato (pertinente in sé) - dall’altro distogliere e attenuare la vita del mutamento, nell’Esodo che non ci spegne.

Insomma, il Signore non pensa per noi una pratica di rammendi e delimitazioni che rinchiudono: piuttosto, vuol rompere le gabbie.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Tieni al digiuno? Da cosa? E per quale scopo? Rompe le gabbie? È o no in ordine al conoscersi, ritrovarsi, e ascoltare, curare, condividere, abbracciarsi, stringersi meglio gli uni gli altri?

Quali conflitti interiori sperimenti attorno a pratiche religiose che ritieni rechino ancora sofferenza alle persone e non sono espressione sponsale o motivo di emancipazione per la donna e l’uomo?

Quale immagine di Dio e dell’umanità credente soggiace a preconcetti e proibizioni? Come dimostri il primato di Gesù in ogni settore della vita?

Significato della Quaresima

Cristo rivela la sua identità di Messia, Sposo d'Israele, venuto per le nozze con il suo popolo. Quelli che lo riconoscono e lo accolgono con fede sono in festa. Egli però dovrà essere rifiutato e ucciso proprio dai suoi: in quel momento, durante la sua passione e la sua morte, verrà l'ora del lutto e del digiuno.

Come dicevo, l'episodio evangelico anticipa il significato della Quaresima. Questa, infatti, nel suo insieme costituisce un grande memoriale della passione del Signore, in preparazione alla Pasqua di Risurrezione. Durante questo periodo ci si astiene dal cantare l'alleluia e si è invitati a praticare forme opportune di rinuncia penitenziale. Il tempo di Quaresima non va affrontato con spirito "vecchio", quasi fosse un'incombenza pesante e fastidiosa, ma con lo spirito nuovo di chi ha trovato in Gesù e nel suo mistero pasquale il senso della vita, e avverte che tutto ormai deve riferirsi a Lui. Era questo l'atteggiamento dell'apostolo Paolo, che affermava di essersi lasciato tutto alle spalle per poter conoscere Cristo, "la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti" (Fil 3, 10-11).

Nell'itinerario quaresimale ci sia guida e maestra Maria Santissima, che, quando Gesù si diresse decisamente verso Gerusalemme per subirvi la Passione, lo seguì con fede totale. Come "anfora nuova", ricevette il "vino nuovo" portato dal Figlio per le nozze messianiche (cfr Mc 2, 22). E così, quella grazia che lei stessa, con istinto di Madre, aveva sollecitato per gli sposi di Cana, la ricevette per prima sotto la Croce, versata dal Cuore trafitto del Figlio, incarnazione dell'amore di Dio per l'umanità (cfr Deus caritas est, 13-15).

[Papa Benedetto, Angelus 26 febbraio 2006]

Perché al digiuno? Perché il digiuno?

1. “Proclamate il digiuno!” (Gal 1,14). Sono le parole che abbiamo ascoltato nella prima lettura del Mercoledì delle Ceneri. Le ha scritte il profeta Gioele e la Chiesa conformemente ad esse stabilisce la pratica di Quaresima, ordinando il digiuno. Oggi la pratica della Quaresima, definita da Paolo VI nella Costituzione Paenitemini, è notevolmente mitigata rispetto a quelle di una volta. In questa materia il Papa ha lasciato molto alla decisione delle Conferenze Episcopali dei singoli paesi, alle quali, pertanto, spetta il compito di adattare le esigenze del digiuno secondo le circostanze in cui si trovano le rispettive società. Egli ha ricordato pure che l’essenza della penitenza quaresimale è costituita non soltanto dal digiuno, ma anche dalla preghiera e dall’elemosina (opera di misericordia). Bisogna quindi decidere secondo le circostanze, in quanto lo stesso digiuno può essere “sostituito” da opere di misericordia e dalla preghiera. Lo scopo di questo particolare periodo nella vita della Chiesa è sempre e dappertutto la penitenza, cioè la conversione a Dio. La penitenza, infatti, intesa come conversione, cioè “metànoia”, forma un insieme, che la tradizione del Popolo di Dio già nell’antica alleanza e poi Cristo stesso hanno legato, in un certo modo, alla preghiera, all’elemosina e al digiuno.

Perché al digiuno?

In questo momento ci vengono forse in mente le parole con cui Gesù ha risposto ai discepoli di Giovanni Battista quando lo interrogavano: “Perché i tuoi discepoli non digiunano?”. Gesù rispose: “Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto, mentre lo sposo è con loro? Verranno però i giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno” (Mt 9,15). Difatti il tempo di Quaresima ci ricorda che lo sposo ci è stato tolto. Tolto, arrestato, imprigionato, schiaffeggiato, flagellato, incoronato di spine, crocifisso... Il digiuno nel tempo di Quaresima è l’espressione della nostra solidarietà con Cristo. Tale è stato il significato della Quaresima attraverso i secoli e così rimane oggi.

“L’amore mio è stato crocifisso e non c’è più in me la fiamma che desidera le cose materiali”, come scrive il Vescovo di Antiochia Ignazio nella lettera ai Romani (S. Ignazio di Antiochia, Ad Romanos, VII, 2).

2. Perché il digiuno?

A questa domanda bisogna dare una risposta più ampia e profonda, perché diventi chiaro il rapporto tra il digiuno e la “metànoia”, cioè quella trasformazione spirituale, che avvicina l’uomo a Dio. Cercheremo quindi di concentrarci non soltanto sulla pratica dell’astensione dal cibo o dalle bevande – ciò infatti significa “il digiuno” nel senso comune – ma sul significato più profondo di questa pratica che, del resto, può e deve alle volte essere “sostituita” da qualche altra. Il cibo e le bevande sono indispensabili all’uomo per vivere, egli se ne serve e deve servirsene, tuttavia non gli è lecito abusarne sotto qualsiasi forma. La tradizionale astensione dal cibo e dalle bevande ha come fine di introdurre nell’esistenza dell’uomo non soltanto l’equilibrio necessario, ma anche il distacco da quello che si potrebbe definire “atteggiamento consumistico”. Tale atteggiamento è divenuto nei nostri tempi una delle caratteristiche della civiltà e in particolare della civiltà occidentale. L’atteggiamento consumistico! L’uomo orientato verso i beni materiali, molteplici beni materiali, molto spesso ne abusa. Non si tratta qui unicamente del cibo e delle bevande. Quando l’uomo è orientato esclusivamente verso il possesso e l’uso di beni materiali, cioè delle cose, allora anche tutta la civiltà viene misurata secondo la quantità e la qualità delle cose che è in grado di fornire all’uomo, e non si misura con il metro adeguato all’uomo. Questa civilizzazione infatti fornisce i beni materiali non soltanto perché servano all’uomo a svolgere le attività creative e utili, ma sempre di più... per soddisfare i sensi, l’eccitazione che ne deriva, il piacere momentaneo, una sempre maggiore molteplicità di sensazioni.

Alle volte si sente dire che l’incremento eccessivo dei mezzi audio-visivi nei paesi ricchi non sempre giova allo sviluppo dell’intelligenza, particolarmente nei bambini; al contrario, talvolta contribuisce a frenarne lo sviluppo. Il bambino vive solo di sensazioni, cerca delle sensazioni sempre nuove... E diventa così, senza rendersene conto, schiavo di questa passione odierna. Saziandosi di sensazioni, rimane spesso intellettualmente passivo; l’intelletto non si apre alla ricerca della verità; la volontà resta vincolata dall’abitudine, alla quale non sa opporsi.

Da ciò risulta che l’uomo contemporaneo deve digiunare, cioè astenersi non soltanto dal cibo o dalle bevande, ma da molti altri mezzi di consumo, di stimolazione, di soddisfazione dei sensi. Digiunare significa astenersi, rinunciare a qualcosa.

3. Perché rinunciare a qualcosa? Perché privarsene? Abbiamo già in parte risposto a questo quesito. Tuttavia la risposta non sarà completa, se non ci rendiamo conto che l’uomo è se stesso anche perché riesce a privarsi di qualcosa, perché è capace di dire a se stesso: “no”. L’uomo è un essere composto di corpo e di anima. Alcuni scrittori contemporanei presentano questa struttura composta dell’uomo sotto la forma di strati e parlano, ad esempio, di strati esteriori in superficie della nostra personalità, contrapponendoli agli strati in profondità. La nostra vita sembra esser divisa in tali strati e si svolge attraverso di essi. Mentre gli strati superficiali sono legati alla nostra sensualità, gli strati profondi sono espressione invece della spiritualità dell’uomo, cioè: della volontà cosciente, della riflessione, della coscienza, della capacità di vivere i valori superiori.

Questa immagine della struttura della personalità umana può servire a comprendere il significato del digiuno per l’uomo. Non si tratta qui solamente del significato religioso, ma di un significato che si esprime attraverso la cosiddetta “organizzazione” dell’uomo come soggetto-persona. L’uomo si sviluppa regolarmente, quando gli strati più profondi della sua personalità trovano una sufficiente espressione, quando l’ambito dei suoi interessi e delle sue aspirazioni non si limita soltanto agli strati esteriori e superficiali, connessi con la sensualità umana. Per agevolare un tale sviluppo, dobbiamo alle volte consapevolmente distaccarci da ciò che serve a soddisfare la sensualità, vale a dire, da quegli strati esteriori superficiali. Quindi dobbiamo rinunciare a tutto ciò che li “alimenta”.

Ecco, in breve, l’interpretazione del digiuno al giorno d’oggi. La rinuncia alle sensazioni, agli stimoli, ai piaceri e anche al cibo o alle bevande, non è fine a se stessa. Essa deve soltanto, per così dire, spianare la strada per contenuti più profondi, di cui “si alimenta” l’uomo interiore. Tale rinuncia, tale mortificazione deve servire a creare nell’uomo le condizioni per poter vivere i valori superiori, di cui egli è, a suo modo, “affamato”.

Ecco, il “pieno” significato del digiuno nel linguaggio di oggi. Tuttavia, quando leggiamo gli autori cristiani dell’antichità o i Padri della Chiesa, troviamo in loro la stessa verità, spesso espressa con linguaggio così “attuale” che ci sorprende. Dice, per esempio, San Pietro Crisologo: “Il digiuno è pace del corpo, forza delle menti, vigore delle anime” (S. Pietro Crisologo, Sermo VII: “De Jejunio”, 3), e ancora: “Il digiuno è il timone della vita umana e regge l’intera nave del nostro corpo” (Ivi, 1).

E Sant’Ambrogio risponde così alle eventuali obiezioni contro il digiuno: “La carne, per la sua condizione mortale, ha alcune sue concupiscenze proprie: nei loro confronti ti è stato concesso il diritto di freno. La tua carne è sotto di te: non seguire le sollecitazioni della carne fino alle cose illecite, ma frenale alquanto anche per quanto riguarda quelle lecite. Infatti, chi non si astiene da nessuna delle cose lecite, è prossimo pure a quelle illecite” (S. Ambrogio, Sermo de utilitate jejunii, III. V. VII). Anche scrittori non appartenenti al cristianesimo dichiarano la stessa verità. Questa verità è di portata universale. Fa parte della saggezza universale della vita.

4. È ora certamente più facile per noi comprendere il perché Cristo Signore e la Chiesa uniscano il richiamo al digiuno con la penitenza, cioè con la conversione. Per convertirci a Dio, è necessario scoprire in noi stessi quello che ci rende sensibili a quanto appartiene a Dio, dunque: i contenuti spirituali, i valori superiori, che parlano al nostro intelletto, alla nostra coscienza, al nostro “cuore” (secondo il linguaggio biblico). Per aprirsi a questi contenuti spirituali, a questi valori, bisogna distaccarsi da quanto serve soltanto al consumismo, alla soddisfazione dei sensi. Nell’apertura della nostra personalità umana a Dio, il digiuno – inteso sia nel modo “tradizionale” che “attuale” – deve andare di pari passo con la preghiera perché essa ci dirige direttamente verso lui.

D’altronde il digiuno, cioè la mortificazione dei sensi, il dominio del corpo, conferiscono alla preghiera una maggiore efficacia, che l’uomo scopre in se stesso. Scopre infatti che è “diverso”, che è più “padrone di se stesso”, che è divenuto interiormente libero. E se ne rende conto in quanto la conversione e l’incontro con Dio, attraverso la preghiera, fruttificano in lui.

Da queste nostre riflessioni odierne risulta chiaro che il digiuno non è solo il “residuo” di una pratica religiosa dei secoli passati, ma che è anche indispensabile all’uomo di oggi, ai cristiani del nostro tempo.

[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 21 marzo 1979]

Il rischio di truccare la pratica virtuosa: doppia faccia inammissibile

Ma quale penitenza e quale digiuno vuole dall’uomo il Signore? Il rischio, infatti, è di «truccare» una pratica virtuosa, di essere «incoerenti». E non si tratta solo di “scelte alimentari”, ma di stili di vita per i quali si deve avere l’«umiltà» e la «coerenza» di riconoscere e correggere i propri peccati.

È questa in sintesi la riflessione che, all’inizio del cammino quaresimale, il Pontefice ha proposto ai fedeli durante la messa celebrata a Santa Marta la mattina di venerdì 16 febbraio.

Parola chiave della meditazione, suggerita dalla liturgia del giorno, è stata “digiuno”: «Digiuno davanti a Dio, digiuno che è adorazione, digiuno sul serio», perché «digiunare è uno dei compiti da fare nella Quaresima». Ma non nel senso di chi dice: «Mangio soltanto i piatti della Quaresima». Infatti, ha commentato Francesco, «quei piatti fanno un banchetto! Non è cambiare dei piatti o fare il pesce in un modo, nell’altro, più saporito». Altrimenti non si fa altro che «continuare il carnevale».

È la parola di Dio, ha sottolineato, ad ammonire che «il nostro digiuno sia vero. Vero sul serio». E, ha aggiunto, «se tu non puoi fare digiuno totale, quello che fa sentire la fame fino alle ossa», almeno «fai un digiuno umile, ma vero».

Nella prima lettura (Isaia, 58, 1-9), a tale riguardo, «il profeta sottolinea tante incoerenze nella pratica della virtù». E proprio «questa è una delle incoerenze». L’elenco di Isaia è dettagliato: «Voi dite che mi cercate, parlate a me. Ma non è vero», e «nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari»: ossia, mentre «digiunare è un po’ spogliarsi», ci si preoccupa di «fare dei soldi». E ancora: «Angariate tutti i vostri operai»: Ovvero, ha spiegato il Papa, mentre si dice: «Ti ringrazio Signore perché io posso digiunare», si disprezzano gli operai che oltretutto «devono digiunare perché non hanno da mangiare». L’accusa del profeta è diretta: «Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui».

È una doppia faccia inammissibile. Ha spiegato il Pontefice: «Se tu vuoi fare penitenza, falla in pace. Ma tu non puoi da una parte parlare con Dio e dall’altra parlare con il diavolo, invitare al digiuno tutte e due; questa è una incoerenza». E, seguendo sempre le indicazioni della Scrittura — «Non digiunate più come fate oggi, così da fare udire in alto il vostro chiasso» — Francesco ha messo in guardia dall’esibizionismo incoerente. È l’atteggiamento di chi, ad esempio, ricorda sempre: «noi siamo cattolici, pratichiamo; io appartengo a quella associazione, noi digiuniamo sempre, facciamo penitenza». A loro ha idealmente chiesto: «Ma, digiunate con coerenza o fate la penitenza incoerentemente come dice il Signore, con rumore, perché tutti la vedano, e dicano: “Ma che persona giusta, che uomo giusto, che donna giusta”?». Questo, infatti, «è un trucco; è truccare la virtù. È truccare il comandamento». Ed è, ha aggiunto, una «tentazione» che tutti qualche volta abbiamo sentito, «di truccarci invece di andare sul serio sulla virtù, su quello che il Signore ci chiede».

Al contrario, il Signore «consiglia ai penitenti, a quelli che digiunano di truccarsi, ma sul serio: “Digiunate, ma truccati perché la gente non veda che stai facendo penitenza. Sorridi, stai contento». Di fronte a tanti che «hanno fame e non possono sorridere», questo è il suggerimento al credente: «Tu cerca la fame per aiutare gli altri, ma sempre con il sorriso, perché tu sei un figlio di Dio e il Signore ti ama tanto e ti ha rivelato queste cose. Ma senza incoerenze».

A questo punto, la riflessione del Pontefice è scesa ancora più in profondità, sollecitata dalla domanda: “quale digiuno vuole il Signore?”. La risposta giunge ancora dalla Scrittura, dove innanzitutto si legge: «Piegare come un giunco il proprio capo». Cioè: umiliarsi. E a chi chiede: «Come faccio per umiliarmi?», il Papa ha risposto: «Ma pensa ai tuoi peccati. Ognuno di noi ne ha tanti». E «vergognati», perché anche se il mondo non li conosce, Dio li conosce bene. Questo, quindi, «è il digiuno che vuole il Signore: la verità, la coerenza».

C’è poi un’aggiunta: «Sciogliere le catene inique» e «togliere il legame del giogo». L’esame di coscienza, in questo caso punta l’obbiettivo sul rapporto con gli altri. Per farsi meglio comprendere, il Papa ha fatto un esempio molto pratico: «Io penso a tante domestiche che guadagnano il pane con il loro lavoro» e che vengono spesso «umiliate, disprezzate». Qui la sua riflessione ha lasciato spazio al ricordo personale: «Mai ho potuto dimenticare una volta che andai a casa di un amico da bambino. Ho visto la mamma dare uno schiaffo alla domestica. Ottantuno anni... Non ho dimenticato quello». Da qui una serie di domande rivolte idealmente a chi ha delle persone a servizio: «Come li tratti? Come persone o come schiavi? Le paghi il giusto, dai loro le vacanze? È una persona o è un animale che ti aiuta a casa tua?». Una richiesta di coerenza che vale anche per i religiosi, «nelle nostre case, nelle nostre istituzioni: come mi comporto io con la domestica che ho in casa, con le domestiche che sono in casa?». Qui il Pontefice ha aggiunto un’altra esperienza personale, ricordando un signore «molto colto» che però «sfruttava le domestiche». e che, messo di fronte alla considerazione che si trattava di «un peccato grave» contro persone che sono «immagine di Dio», obbiettava: «No, Padre dobbiamo distinguere: questa è gente inferiore».

Bisogna perciò «togliere il legame del giogo, sciogliere le catene inique, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo». E, commentando il profeta che ammonisce: «dividere il pane con l’affamato, introdurre in casa i miseri, i senzatetto», il Papa ha contestualizzato: «Oggi si discute se diamo il tetto o no a quelli che vengono a chiederlo...»

E le indicazioni continuano: «Vestire uno che vedi nudo», ma «senza trascurare i tuoi parenti». È il digiuno vero, quello che coinvolge la vita di ogni giorno. «Dobbiamo fare penitenza, dobbiamo sentire un po’ la fame, dobbiamo pregare di più», ha detto Francesco; ma se «noi facciamo tanta penitenza» e non viviamo così il digiuno, «il germoglio che nascerà da lì» sarà «la superbia», quella di chi dice: «Ti ringrazio, Signore, perché posso digiunare come un santo». E questo, ha aggiunto, «è il trucco brutto», e non quello che Gesù stesso suggerisce «per non far vedere agli altri che io digiuno» (cfr. Matteo, 6, 16-18).

La domanda da porsi, ha concluso il Pontefice, è: «Come mi comporto con gli altri? Il mio digiuno arriva per aiutare gli altri?». Perché se ciò non accade, quel digiuno «è finto, è incoerente e ti porta sulla strada di una doppia vita». Bisogna, perciò, «chiedere umilmente la grazia della coerenza».

[Papa Francesco, s. Marta, in L’Osservatore Romano 17.02.2018]

Reputazione: crocevia della Verità di Fede

(Lc 9,22-25)

Ieri abbiamo sottolineato come il tarlo della vanità nella ricerca della stima altrui spinga all’ipocrisia e all’ostentazione.

Ci chiediamo: Cosa rende intimi al Padre? Portare la Croce - nel senso di essere figlio devoto e obbediente? Bisogna rinunciare a vivere, accettando i vari mali?

No, la comunione con Dio consegue a un impegno liberamente assunto. Quel patibolo non è esigenza del Padre che vorrebbe essere ‘risarcito’ almeno da qualcuno.

Le vie tra cui scegliere non sono tante, ma solo due: vittoria o dono, e ogni istante è tempo di decisione.

I modelli non servono più.

Un confronto fra i testi paralleli in lingua greca (ad es.) di Mc 8,34; Mt 10,38; Lc 9,23 e 14,27 [Gv 12,26] fa comprendere il significato di «prendere» o «sollevare la croce» per un discepolo che rivive Cristo e lo dilata nella storia degli uomini.

Dio non dà croce alcuna, né i figli sono chiamati a “sopportarla” o addirittura “offrirla”! La Croce va ‘presa’ attivamente, perché l’amico di Gesù si gioca l’onore.

La sua onda vitale raggiunge il dono completo anche sotto il profilo della pubblica considerazione.

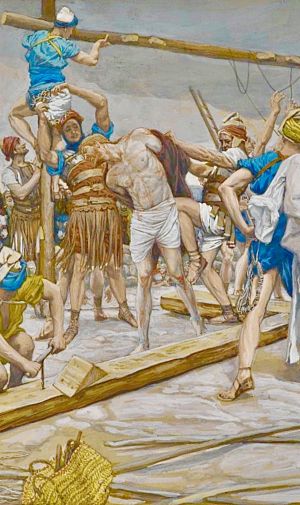

Dopo la sentenza di tribunale, il condannato al supplizio doveva caricarsi sulle spalle il braccio orizzontale del patibolo.

Era il momento più straziante, perché di massima solitudine e percezione di fallimento.

Lo sventurato e già svergognato doveva così procedere al luogo della crocifissione passando fra due ali di folla che per dovere religioso deridevano e malmenavano il disgraziato, ritenuto maledetto da Dio.

Gesù non ci propone la Croce nel senso corrivo d’una necessaria sopportazione delle inevitabili contrarietà della vita che attraverso l’ascesi cesella animi più capaci di abbozzare [oggi si dice: ‘resilienti’].

Rispetto alle solite proposte di sana disciplina - esteriore e interiore - uguali per tutti e utili solo per tenere buona la situazione (di privilegio altrui), il giovane Rabbi sta viceversa suggerendo un comportamento assai più radicale.

Il Signore propone un’ascetica totalmente differente da quella delle religioni - addirittura capovolta.

Il credente deve rinunciare alla ‘reputazione’. È lo spunto essenziale e dirimente della persona di Fede.

Chi è legato alla sua buona fama, ai ruoli, al personaggio da recitare, alla mansione, al livello acquisito, non somiglierà mai al Figlio.

Neppure chi non dilata la dimensione tribale dell’interesse di “famiglia”.

Sin dai primi tempi, l’annuncio dell’autentico Messia creava divisioni: la ‘spada della sua Persona’ separava la vicenda di ciascuno dal mondo di valori del clan di appartenenza o dall’idea stessa di rispettabilità, anche nazionale.

Oggi capita la stessa cosa dove qualcuno annuncia il Vangelo com’è, e tenta di rinnovare i meccanismi inceppati della configurazione istituzionale abitudinaria.

In tal guisa, caricandosi della Croce di beffe conseguenti.

Una separazione e taglio nettissimo con i criteri di grandezza e successo, per l'Unità nuova; perseguitata: quella che fa da crocevia della Verità senza doppiezze.

Provare per credere.

Sembra un sogno privo di senso, ma questo è ciò che unisce la Chiesa al suo Signore.

Un cammino crocifiggente, dove si guadagna quello che si perde - anzitutto in considerazione.

[Giovedì dopo le Ceneri, 19 febbraio 2026]

Anyone who welcomes the Lord into his life and loves him with all his heart is capable of a new beginning. He succeeds in doing God’s will: to bring about a new form of existence enlivened by love and destined for eternity (Pope Benedict)

Chi accoglie il Signore nella propria vita e lo ama con tutto il cuore è capace di un nuovo inizio. Riesce a compiere la volontà di Dio: realizzare una nuova forma di esistenza animata dall’amore e destinata all’eternità (Papa Benedetto)

You ought not, however, to be satisfied merely with knocking and seeking: to understand the things of God, what is absolutely necessary is oratio. For this reason, the Saviour told us not only: ‘Seek and you will find’, and ‘Knock and it shall be opened to you’, but also added, ‘Ask and you shall receive’ [Verbum Domini n.86; cit. Origen, Letter to Gregory]

Non ti devi però accontentare di bussare e di cercare: per comprendere le cose di Dio ti è assolutamente necessaria l’oratio. Proprio per esortarci ad essa il Salvatore ci ha detto non soltanto: “Cercate e troverete”, e “Bussate e vi sarà aperto”, ma ha aggiunto: “Chiedete e riceverete” [Verbum Domini n.86; cit. Origene, Lettera a Gregorio]

In the crucified Jesus, a kind of transformation and concentration of the signs occurs: he himself is the “sign of God” (John Paul II)

In Gesù crocifisso avviene come una trasformazione e concentrazione dei segni: è Lui stesso il "segno di Dio" (Giovanni Paolo II)

Only through Christ can we converse with God the Father as children, otherwise it is not possible, but in communion with the Son we can also say, as he did, “Abba”. In communion with Christ we can know God as our true Father. For this reason Christian prayer consists in looking constantly at Christ and in an ever new way, speaking to him, being with him in silence, listening to him, acting and suffering with him (Pope Benedict)

Solo in Cristo possiamo dialogare con Dio Padre come figli, altrimenti non è possibile, ma in comunione col Figlio possiamo anche dire noi come ha detto Lui: «Abbà». In comunione con Cristo possiamo conoscere Dio come Padre vero. Per questo la preghiera cristiana consiste nel guardare costantemente e in maniera sempre nuova a Cristo, parlare con Lui, stare in silenzio con Lui, ascoltarlo, agire e soffrire con Lui (Papa Benedetto)

In today’s Gospel passage, Jesus identifies himself not only with the king-shepherd, but also with the lost sheep, we can speak of a “double identity”: the king-shepherd, Jesus identifies also with the sheep: that is, with the least and most needy of his brothers and sisters […] And let us return home only with this phrase: “I was present there. Thank you!”. Or: “You forgot about me” (Pope Francis)

Nella pagina evangelica di oggi, Gesù si identifica non solo col re-pastore, ma anche con le pecore perdute. Potremmo parlare come di una “doppia identità”: il re-pastore, Gesù, si identifica anche con le pecore, cioè con i fratelli più piccoli e bisognosi […] E torniamo a casa soltanto con questa frase: “Io ero presente lì. Grazie!” oppure: “Ti sei scordato di me” (Papa Francesco)

Thus, in the figure of Matthew, the Gospels present to us a true and proper paradox: those who seem to be the farthest from holiness can even become a model of the acceptance of God's mercy and offer a glimpse of its marvellous effects in their own lives (Pope Benedict))

Nella figura di Matteo, dunque, i Vangeli ci propongono un vero e proprio paradosso: chi è apparentemente più lontano dalla santità può diventare persino un modello (Papa Benedetto)

duevie.art

don Giuseppe Nespeca

Tel. 333-1329741

Disclaimer

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.

Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.

L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.