don Giuseppe Nespeca

Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".

Gesù non solo proclama le Beatitudini. Egli vive le Beatitudini. Egli è le Beatitudini.

3. “Beati voi”, dice “Beati i poveri in spirito, i miti e i misericordiosi, gli afflitti, coloro che hanno fame e sete della giustizia, i puri di cuore, gli operatori di pace, i perseguitati! Beati voi!”. Le parole di Gesù possono sembrare strane. È strano che Gesù esalti coloro che il mondo considera in generale dei deboli. Dice loro: “Beati voi che sembrate perdenti, perché siete i veri vincitori: vostro è il Regno dei Cieli!”. Dette da lui che è “mite e umile di cuore” (Mt 11, 29), queste parole lanciano una sfida che richiede una metanoia profonda e costante dello spirito, una grande trasformazione del cuore.

Voi giovani comprenderete il motivo per cui è necessario questo cambiamento del cuore! Siete infatti consapevoli di un'altra voce dentro di voi e intorno a voi, una voce contraddittoria. È una voce che dice: “Beati i superbi e i violenti, coloro che prosperano a qualunque costo, che non hanno scrupoli, che sono senza pietà, disonesti, che fanno la guerra invece della pace e perseguitano quanti sono di ostacolo sul loro cammino”. Questa voce sembra avere senso in un mondo in cui i violenti spesso trionfano e pare che i disonesti abbiano successo. “Sì” dice la voce del male “sono questi a vincere. Beati loro!”

4. Gesù offre un messaggio molto diverso. Non lontano da qui egli chiamò i suoi primi discepoli, così come chiama voi ora. La sua chiamata ha sempre imposto una scelta fra le due voci in competizione per conquistare il vostro cuore, anche ora, qui sulla collina, la scelta fra il bene e il male, fra la vita e la morte. Quale voce sceglieranno di seguire i giovani del XXI secolo? Riporre la vostra fiducia in Gesù significa scegliere di credere in ciò che dice, indipendentemente da quanto ciò possa sembrare strano, e scegliere di non cedere alle lusinghe del male, per quanto attraenti possano sembrare.

Dopo tutto, Gesù non solo proclama le Beatitudini. Egli vive le Beatitudini. Egli è le Beatitudini. Guardandolo, vedrete cosa significa essere poveri in spirito, miti e misericordiosi, afflitti, avere fame e sete della giustizia, essere puri di cuore, operatori di pace, perseguitati. Per questo motivo ha il diritto di affermare “Venite, seguitemi!”. Non dice semplicemente, “Fate ciò che dico”. Egli dice “Venite, seguitemi!”.

Voi ascoltate la sua voce su questa collina e credete a ciò che dice. Tuttavia, come i primi discepoli sul mare di Galilea, dovete abbandonare le vostre barche e le vostre reti e questo non è mai facile, in particolare quando dovete affrontare un futuro incerto e siete tentati di perdere la fiducia nella vostra eredità cristiana. Essere buoni Cristiani può sembrare un'impresa superiore alle vostre forze nel mondo di oggi. Tuttavia Gesù non resta a guardare e non vi lascia soli ad affrontare tale sfida. È sempre con voi per trasformare la vostra debolezza in forza. CredeteGli quando vi dice: “Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza” (2 Cor 12, 9)!

5. I discepoli trascorsero del tempo con il Signore. Giunsero a conoscerlo e ad amarlo profondamente. Scoprirono il significato di quanto l'Apostolo Pietro disse una volta a Gesù: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna” (Gv 6, 68). Scoprirono che le parole di vita eterna sono le parole del Sinai e le parole delle Beatitudini. Questo è il messaggio che diffusero ovunque.

Al momento della sua Ascensione, Gesù affidò ai suoi discepoli una missione e questa rassicurazione: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni... ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28, 18-20). Da duemila anni i seguaci di Cristo svolgono questa missione. Ora, all'alba del terzo millennio, tocca a voi. Tocca a voi andare nel mondo e annunciare il messaggio dei Dieci Comandamenti e delle Beatitudini. Quando Dio parla, parla di cose che hanno la più grande importanza per ogni persona, per le persone del XXI secolo non meno che per quelle del primo secolo. I Dieci Comandamenti e le Beatitudini parlano di verità e di bontà, di grazia e di libertà, di quanto è necessario per entrare nel Regno di Cristo. Ora tocca a voi essere coraggiosi apostoli di quel Regno!

Giovani della Terra Santa, giovani del mondo, rispondete al Signore con un cuore aperto e volenteroso! Volenteroso e aperto come il cuore della figlia più grande di Galilea, Maria, la Madre di Gesù. Come rispose? Disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto” (Lc 1, 38).

O Signore Gesù Cristo, in questo luogo che hai conosciuto e che hai tanto amato, ascolta questi giovani cuori generosi! Continua a insegnare a questi giovani la verità dei Comandamenti e delle Beatitudini! Rendili gioiosi testimoni della tua verità e apostoli convinti del tuo Regno! Sii con loro sempre, in particolare quando seguire te e il Vangelo diviene difficile e arduo! Sarai tu la loro forza, sarai tu la loro vittoria!

O Signore Gesù, hai fatto di questi giovani degli amici tuoi: tienili per sempre vicino a te!

Amen!

[Papa Giovanni Paolo II, omelia ai giovani, Monte delle Beatitudini 24 marzo 2000]

Il povero in spirito

La liturgia di questa domenica ci fa meditare sulle Beatitudini (cfr Mt 5,1-12a), che aprono il grande discorso detto “della montagna”, la “magna charta” del Nuovo Testamento. Gesù manifesta la volontà di Dio di condurre gli uomini alla felicità. Questo messaggio era già presente nella predicazione dei profeti: Dio è vicino ai poveri e agli oppressi e li libera da quanti li maltrattano. Ma in questa sua predicazione Gesù segue una strada particolare: comincia con il termine «beati», cioè felici; prosegue con l’indicazione della condizione per essere tali; e conclude facendo una promessa. Il motivo della beatitudine, cioè della felicità, non sta nella condizione richiesta – per esempio, «poveri in spirito», «afflitti», «affamati di giustizia», «perseguitati»... – ma nella successiva promessa, da accogliere con fede come dono di Dio. Si parte dalla condizione di disagio per aprirsi al dono di Dio e accedere al mondo nuovo, il «regno» annunciato da Gesù. Non è un meccanismo automatico, questo, ma un cammino di vita al seguito del Signore, per cui la realtà di disagio e di afflizione viene vista in una prospettiva nuova e sperimentata secondo la conversione che si attua. Non si è beati se non si è convertiti, in grado di apprezzare e vivere i doni di Dio.

Mi soffermo sulla prima beatitudine: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (v. 4). Il povero in spirito è colui che ha assunto i sentimenti e l’atteggiamento di quei poveri che nella loro condizione non si ribellano, ma sanno essere umili, docili, disponibili alla grazia di Dio. La felicità dei poveri – dei poveri in spirito – ha una duplice dimensione: nei confronti dei beni e nei confronti di Dio. Riguardo ai beni, ai beni materiali, questa povertà in spirito è sobrietà: non necessariamente rinuncia, ma capacità di gustare l’essenziale, di condivisione; capacità di rinnovare ogni giorno lo stupore per la bontà delle cose, senza appesantirsi nell’opacità della consumazione vorace. Più ho, più voglio; più ho, più voglio: questa è la consumazione vorace. E questo uccide l’anima. E l’uomo o la donna che fanno questo, che hanno questo atteggiamento “più ho, più voglio”, non sono felici e non arriveranno alla felicità. Nei confronti di Dio è lode e riconoscimento che il mondo è benedizione e che alla sua origine sta l’amore creatore del Padre. Ma è anche apertura a Lui, docilità alla sua signoria: è Lui, il Signore, è Lui il Grande, non io sono grande perché ho tante cose! E’ Lui: Lui che ha voluto il mondo per tutti gli uomini e l’ha voluto perché gli uomini fossero felici.

Il povero in spirito è il cristiano che non fa affidamento su se stesso, sulle ricchezze materiali, non si ostina sulle proprie opinioni, ma ascolta con rispetto e si rimette volentieri alle decisioni altrui. Se nelle nostre comunità ci fossero più poveri in spirito, ci sarebbero meno divisioni, contrasti e polemiche! L’umiltà, come la carità, è una virtù essenziale per la convivenza nelle comunità cristiane. I poveri, in questo senso evangelico, appaiono come coloro che tengono desta la meta del Regno dei cieli, facendo intravedere che esso viene anticipato in germe nella comunità fraterna, che privilegia la condivisione al possesso. Questo vorrei sottolinearlo: privilegiare la condivisione al possesso. Sempre avere il cuore e le mani aperte (fa il gesto), non chiuse (fa il gesto). Quando il cuore è chiuso (fa il gesto), è un cuore ristretto: neppure sa come amare. Quando il cuore è aperto (fa il gesto), va sulla strada dell’amore.

La Vergine Maria, modello e primizia dei poveri in spirito perché totalmente docile alla volontà del Signore, ci aiuti ad abbandonarci a Dio, ricco in misericordia, affinché ci ricolmi dei suoi doni, specialmente dell’abbondanza del suo perdono.

[Papa Francesco, Angelus 29 gennaio 2017]

Dio in ostaggio, o la diversa visione del pericolo

(Mc 4,35-41)

Tutto il Vangelo di Mc è una risposta articolata alla domanda: ‘chi è Gesù?’ (v.41). Il suo senso di marcia sembra contromano, e infrange sfacciatamente le regole accettate da tutti.

Mentre i discepoli accarezzavano desideri nazionalisti, il Maestro inizia a far capire che Egli non è il Messia volgarmente atteso, restauratore del defunto impero di Davide [o dei Cesari, in lotta di successione sotto gli occhi della comunità romana di Mc: Galba, Otone, Vitellio, Vespasiano].

Il Regno di Dio è aperto a tutta l'umanità, che in quei tempi di sballottamento - straziata dalla guerra civile successiva alle follie di Nerone - cercava sicurezze, accoglienza, punti di riferimento.

Ciascuno poteva trovarvi casa e riparo (v.32b).

Ma alcuni rimanevano insensibili a un’idea troppo larga di Fraternità. La proposta del giovane Rabbi li spiazzava.

L’insegnamento e richiamo imposto agli intimi di Gesù è quello di passare all’altra riva (v.35) ossia di non trattenere per sé.

Le ricchezze del Padre dovevano essere comunicate ai pagani.

Eppure alcuni “reduci” non ne volevano sapere di ‘sproporzioni rischiose’. Erano tarati su consuetudini di religiosità comune, e un’ideologia di potere circoscritta.

Quindi per esorcizzare il pericolo della missione, già tentavano di prendere in ostaggio il Maestro (v.36).

Sin dagli esordi, la resistenza all’incarico divino e il dibattito interno lacerante che ne era derivato, scatenò una grande tempesta nelle assemblee dei credenti.

«E viene una grande burrasca di vento e le onde si rovesciavano nella barca, così che la barca già si riempiva» (v.37).

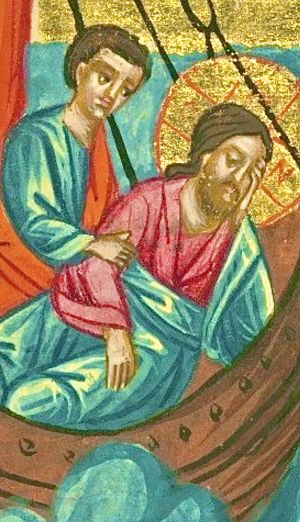

La bufera riguarda i soli discepoli, unici sgomenti; non Gesù - a poppa, ossia al timone, alla guida [v.38 - e sul «cuscino»: si tratta del Risorto].

Quel che accade ‘dentro’ non è il semplice riflesso di ciò che capita “fuori”! Questo l’errore da correggere.

Dalla pace della condizione divina che domina il caos (v.39) il Signore richiama l’attenzione e rimprovera gli apostoli, accusandoli di non avere «Fede» (v.40).

Insomma, siamo confusi, nell’imbarazzo, e infuria il caos degli schemi? Andiamo paradossalmente sulla strada giusta dell’Esodo - ma non bisogna farsi prendere dal timore.

Le situazioni emotivamente rilevanti hanno il loro senso, recano un appello significativo, introducono una diversa introspezione, il cambiamento decisivo; una nuova ‘Genesi’.

La prova infatti attiva le anime nel modo più efficace, perché ci sgancia dall’idea di stabilità, e pone in contatto con energie sottaciute, avviando il nuovo dialogo con gli eventi.

In Lui, eccoci dunque intrisi d’una ‘diversa visione del pericolo’.

Sembra infatti che Gesù voglia espressamente i “momenti scuri” del confronto e del dubbio (v.35).

Le attese da manuale e l’abitudine ad allestire armonie conformiste bloccano la fioritura di ciò che siamo e speriamo.

Quel che è seccante o addirittura ‘contro’ ha qualcosa di decisivo da dirci.

Così anche nella barchetta delle chiese (v.36) il disagio deve esprimersi.

La nostra è una stabilità invertita, capovolta, non pareggiabile - incerta, sconveniente - eppure energica, capace di reinventarsi.

Sarà perfino eccessiva, ma dai dissesti. E osservando negli altri i propri lati oscuri.

Per una proposta di Tenerezza senza un piano, non corrispondente; che non è zona relax.

Amore che fa rima con ansia terribile, la quale però ci pone a contatto immediato con i nostri strati profondi - e le ‘periferie’!

[Sabato 3.a sett. T.O. 31 gennaio 2025]

Dio in ostaggio, o la diversa visione del pericolo

(Mc 4,35-41)

Excita, Domine, potentiam tuam, et veni

“Excita, Domine, potentiam tuam, et veni” – con queste e con simili parole la liturgia della Chiesa prega ripetutamente […]

Sono invocazioni formulate probabilmente nel periodo del tramonto dell’Impero Romano. Il disfacimento degli ordinamenti portanti del diritto e degli atteggiamenti morali di fondo, che ad essi davano forza, causavano la rottura degli argini che fino a quel momento avevano protetto la convivenza pacifica tra gli uomini. Un mondo stava tramontando. Frequenti cataclismi naturali aumentavano ancora questa esperienza di insicurezza. Non si vedeva alcuna forza che potesse porre un freno a tale declino. Tanto più insistente era l’invocazione della potenza propria di Dio: che Egli venisse e proteggesse gli uomini da tutte queste minacce.

“Excita, Domine, potentiam tuam, et veni”. Anche oggi abbiamo motivi molteplici per associarci a questa preghiera […] Il mondo con tutte le sue nuove speranze e possibilità è, al tempo stesso, angustiato dall’impressione che il consenso morale si stia dissolvendo, un consenso senza il quale le strutture giuridiche e politiche non funzionano; di conseguenza, le forze mobilitate per la difesa di tali strutture sembrano essere destinate all’insuccesso.

Excita – la preghiera ricorda il grido rivolto al Signore, che stava dormendo nella barca dei discepoli sbattuta dalla tempesta e vicina ad affondare. Quando la sua parola potente ebbe placato la tempesta, Egli rimproverò i discepoli per la loro poca fede (cfr Mt 8,26 e par.). Voleva dire: in voi stessi la fede ha dormito. La stessa cosa vuole dire anche a noi. Anche in noi tanto spesso la fede dorme. PreghiamoLo dunque di svegliarci dal sonno di una fede divenuta stanca e di ridare alla fede il potere di spostare i monti – cioè di dare l’ordine giusto alle cose del mondo.

[Papa Benedetto, alla Curia romana 20 dicembre 2010]

Tutto il Vangelo di Mc è una risposta articolata alla domanda: ‘chi è Gesù?’ (v.41).

Il senso di marcia imposto da Gesù ai suoi sembra contromano, e infrange sfacciatamente le regole accettate da tutti.

Mentre i discepoli accarezzavano desideri nazionalisti, il Maestro inizia a far capire che Egli non è il Messia volgarmente atteso, restauratore del defunto impero di Davide.

[O dei Cesari, allora in lotta di successione sotto gli occhi della comunità romana di Mc: Galba, Otone, Vitellio, Vespasiano].

Il Regno di Dio è aperto a tutta l'umanità, che in quei tempi di sballottamento - straziata dalla rapida ma sanguinosa guerra civile successiva alle follie di Nerone - cercava sicurezze, accoglienza, punti di riferimento.

Ciascuno poteva trovarvi casa e riparo (Mc 4,32b).

Ma gli apostoli ancora giudaizzanti e i veterani di chiesa sembravano avversi alle proposte di Cristo; rimanevano insensibili a un’idea troppo larga di fraternità.

A paragone dell’insegnamento ricevuto dai padri della tradizione antica, la proposta del giovane Rabbi li spiazzava.

È un problema ancora vivo e gravissimo.

L’insegnamento e richiamo imposto agli intimi di Gesù è quello di passare all’altra riva (Mc 4,35; Lc 8,22) ossia di non trattenere per sé.

Le ricchezze del Padre dovevano essere comunicate ai pagani, comunemente considerati impuri e malfamati.

Eppure i suoi non ne volevano sapere di sproporzioni rischiose, che facessero risaltare l’azione imprevedibile del Figlio di Dio.

Erano tarati su consuetudini di religiosità comune e un’ideologia di potere circoscritta.

Quindi per esorcizzare il pericolo della missione - e dover ospitare persone, rielaborare situazioni, accogliere sorprese che li avrebbero agitati [mettendoli in discussione] - tentavano di prendere in ostaggio il Maestro (v.36).

Sin dagli esordi, la resistenza all’incarico divino e il dibattito interno lacerante che ne era derivato, scatenò una grande tempesta nelle assemblee dei credenti.

«Ed ecco venne una grande agitazione nel mare, così che la barca veniva coperta dalle onde» (Mt 8,24).

«E viene una grande burrasca di vento e le onde si rovesciavano nella barca, così che la barca già si riempiva» (Mc 4,37).

La bufera riguardava i soli discepoli, unici sgomenti; non Gesù: «ma dormiva» (Mt 8,24).

«A poppa» (Mc 4,38) ossia al timone, alla guida.

E «sul cuscino» (Mc 4,38): si tratta del Risorto - ben vivo sebbene in apparenza assente.

Quel che accade “dentro” non è il semplice riflesso di ciò che capita “fuori”! Questo l’errore da correggere.

Tale identificazione blocca e rende cronica la vita, a partire dalla gestione delle situazioni emotivamente rilevanti - che hanno il loro senso.

Esse recano un appello significativo, introducono un diverso occhio e dialogo.

Anche dalla pace della condizione divina che domina il caos, il Signore richiama l’attenzione e rimprovera gli apostoli, accusandoli di non avere «Fede» (v.40).

Qui per Fede s’intende un briciolo di rischio d’amore - come un «granello di senape» (v.31) - da portare all’umanità per rinnovarla.

Insomma, siamo confusi, nell’imbarazzo, e infuria il caos degli schemi, non escluso il sano egoismo per il nostro destino?

Andiamo paradossalmente sulla strada giusta dell’Esodo - ma non bisogna farsi prendere dal timore.

In Lui, eccoci intrisi d’una diversa visione del pericolo.

Dice il Tao Tê Ching (xxii): «Il santo non da sé vede, perciò è illuminato». Anche nelle strettoie.

Sembra infatti che Gesù voglia espressamente per gli apostoli i momenti scuri del confronto e del dubbio (Mc 4,35; Lc 8,22b).

Ciò vale anche per noi, persino se fossimo responsabili di chiesa; altrimenti non si farà pulizia da convinzioni ripetitive.

Le attese da manuale e l’abitudine ad allestire armonie conformiste bloccano la fioritura di ciò che siamo e speriamo.

Soprattutto quel che è seccante o addirittura “contro” ha qualcosa di decisivo da dirci.

Anche nella barchetta delle chiese (Mc 4,36) il disagio deve esprimersi:

«Ed Egli era a poppa, sul cuscino, addormentato. E lo svegliano e gli dicono: Maestro non t’importa che siamo perduti?» (v.38).

«E avvicinatisi lo svegliarono dicendo: Signore, salva, siamo perduti!» (Mt 8,25).

Tutto ciò è per far rinascere l’essenza di ciascuno e della stessa comunità.

Per introdurre il cambiamento nascosto o represso, e attivarlo nel modo più efficace.

In ogni situazione, è bene attivarsi dal contatto con le energie sottaciute o primordiali.

Più degli opposti attriti e degli eventi esterni in conflitto, l’ansia, l’impressione e l’angoscia vengono infatti dal timore stesso di affrontare le normali o decisive questioni dell’esistenza.

Ciò per sfiducia: sentendosi in pericolo forse solo perché ci cogliamo intimamente poco cresciuti, incapaci di altro colloquio, di avere fegato per scoprire e rielaborare, convertirci, o rimodulare.

La fatica di mettersi in discussione e la sofferenza che l’avventura della Fede riservano, sfumeranno anche tra i fastidi del mare mosso - che appunto non vuole farci tornare “quelli di prima”.

Basta sganciarsi dall’idea di stabilità, anche religiosa, e ascoltare la vita così com’è, abbracciandola.

Riconoscendola propria perfino nella sua folla di urti, amarezze, speranze di armonia infrante, dispiaceri…

Intrattenendosi con questa fiumana di nuove emergenze, e incontrando la propria natura profonda.

Il miglior vaccino contro gli affanni dell’avventura insieme a Cristo sulle onde mutevoli dell’inatteso, sarà proprio non evitare a monte le preoccupazioni - anzi, andare loro incontro e accoglierle; riconoscersi, lasciarle fare.

Anche nel tempo della crisi globale, le apprensioni che sembra vogliano devastarci, vengono a noi come energie preparatorie di altre gioie che desiderano irrompere.

Gli sconvolgimenti stanno disponendo nuove sintonie cosmiche; per lo stupore a partire da noi stessi. Come guida presente, e appello dell’aldilà.

La nostra barchetta è in una stabilità invertita, capovolta, non pareggiabile - incerta, sconveniente - eppure energica, pungente, capace di reinventarsi.

Sarà perfino eccessiva, ma dai dissesti. E osservando negli altri i propri lati oscuri.

Per una proposta di Tenerezza senza un piano, non corrispondente; che non è zona relax.

Amore che fa rima con ansia terribile, la quale però ci pone a contatto immediato con i nostri strati profondi - e le periferie!

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

In quali occasioni hai trovato facile ciò che prima sembrava impossibile?

Infastidisci mai il senso di marcia?

La tua vita è uguale oppure diversa - capace di rivolgersi e ospitare lontani o novità?

Qualche altra provvidenza, che tu ignori

«È bene non cadere, oppure cadere e risollevarsi. E se accade di cadere, è bene non disperare e non rendersi estranei all’amore che il Sovrano ha per l’uomo. Se lo vuole può infatti fare misericordia alla nostra debolezza. Soltanto non allontaniamoci da lui, non sentiamoci angustiati se siamo forzati dai comandamenti e non avviliamoci se non arriviamo a niente […]

Non dobbiamo né aver fretta né ripiegarci, ma sempre ricominciare di nuovo […]

Aspettalo, ed egli ti farà misericordia, sia con la conversione sia con delle prove, sia con qualche altra provvidenza che tu ignori».

[Pietro Damasceno, libro secondo, ottavo discorso, in La Filocalia, Torino 1982, I,94]

Misto di paura e fiducia, o abbandono totale e puro

Abbiamo appena ascoltato il Vangelo della tempesta sedata, al quale è stato accostato un breve ma incisivo testo del Libro di Giobbe, in cui Dio si rivela come il Signore del mare. Gesù minaccia il vento e ordina al mare di calmarsi, lo interpella come se esso si identificasse con il potere diabolico. In effetti, secondo quanto ci dicono la prima Lettura e il Salmo 106/107, il mare nella Bibbia è considerato un elemento minaccioso, caotico, potenzialmente distruttivo, che solo Dio, il Creatore, può dominare, governare e tacitare.

C'è però un'altra forza - una forza positiva - che muove il mondo, capace di trasformare e rinnovare le creature: la forza dell'"amore del Cristo", (2 Cor 5, 14) - come la chiama san Paolo nella Seconda Lettera ai Corinzi -: non quindi essenzialmente una forza cosmica, bensì divina, trascendente. Agisce anche sul cosmo ma, in se stesso, l'amore di Cristo è un potere "altro", e questa sua alterità trascendente, il Signore l'ha manifestata nella sua Pasqua, nella "santità" della "via" da Lui scelta per liberarci dal dominio del male, come era avvenuto per l'esodo dall'Egitto, quando aveva fatto uscire gli Ebrei attraverso le acque del Mar Rosso. "O Dio - esclama il salmista -, santa è la tua via... Sul mare la tua via, / i tuoi sentieri sulle grandi acque" (Sal 77/76, 14.20). Nel mistero pasquale, Gesù è passato attraverso l'abisso della morte, poiché Dio ha voluto così rinnovare l'universo: mediante la morte e risurrezione del suo Figlio "morto per tutti", perché tutti possano vivere "per colui che è morto e risorto per loro" (2 Cor 5, 16), e non vivano solo per se stessi.

Il gesto solenne di calmare il mare in tempesta è chiaramente segno della signoria di Cristo sulle potenze negative e induce a pensare alla sua divinità: "Chi è dunque costui - si domandano stupiti e intimoriti i discepoli -, che anche il vento e il mare gli obbediscono?" (Mc 4, 41). La loro non è ancora fede salda, si sta formando; è un misto di paura e di fiducia; l'abbandono confidente di Gesù al Padre è invece totale e puro. Perciò, per questo potere dell'amore, Egli può dormire durante la tempesta, completamente sicuro nelle braccia di Dio. Ma verrà il momento in cui anche Gesù proverà paura e angoscia: quando verrà la sua ora, sentirà su di sé tutto il peso dei peccati dell'umanità, come un'onda di piena che sta per rovesciarsi su di Lui. Quella sì, sarà una tempesta terribile, non cosmica, ma spirituale. Sarà l'ultimo, estremo assalto del male contro il Figlio di Dio.

Ma in quell'ora Gesù non dubitò del potere di Dio Padre e della sua vicinanza, anche se dovette sperimentare pienamente la distanza dell'odio dall'amore, della menzogna dalla verità, del peccato dalla grazia. Sperimentò questo dramma in se stesso in maniera lacerante, specialmente nel Getsemani, prima dell'arresto, e poi durante tutta la passione, fino alla morte in croce. In quell'ora, Gesù da una parte fu un tutt'uno con il Padre, pienamente abbandonato a Lui; dall'altra, in quanto solidale con i peccatori, fu come separato e si sentì come abbandonato da Lui.

[Papa Benedetto, omelia 21 giugno 2009]

Segno di costante Presenza

La tempesta sedata sul lago di Genesaret può essere riletta come “segno” di una costante presenza di Cristo nella “barca” della Chiesa, che molte volte nel corso della storia viene esposta alla furia dei venti nelle ore di tempesta. Gesù, svegliato dai discepoli, comanda ai venti e al mare e si fa una grande bonaccia. Poi dice loro: “Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?” (Mc 4, 40). In questo, come in altri episodi, si vede la volontà di Gesù di inculcare negli apostoli e nei discepoli la fede nella sua presenza operatrice e protettrice anche nelle ore più tempestose della storia, nelle quali potrebbe infiltrarsi nello spirito il dubbio sulla sua divina assistenza. Di fatto nella omiletica e nella spiritualità cristiana il miracolo è stato spesso interpretato come “segno” della presenza di Gesù e garanzia della fiducia in lui da parte dei cristiani e della Chiesa.

[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 2 dicembre 1987]

Contro le onde anomale, bisogna guardare il Signore e alzare la voce

Nella liturgia di oggi si narra l’episodio della tempesta sedata da Gesù (Mc 4,35-41). La barca su cui i discepoli attraversano il lago è assalita dal vento e dalle onde ed essi temono di affondare. Gesù è con loro sulla barca, eppure se ne sta a poppa sul cuscino e dorme. I discepoli, pieni di paura, gli urlano: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?» (v. 38).

E tante volte anche noi, assaliti dalle prove della vita, abbiamo gridato al Signore: “Perché resti in silenzio e non fai nulla per me?”. Soprattutto quando ci sembra di affondare, perché l’amore o il progetto nel quale avevamo riposto grandi speranze svanisce; o quando siamo in balìa delle onde insistenti dell’ansia; oppure quando ci sentiamo sommersi dai problemi o persi in mezzo al mare della vita, senza rotta e senza porto. O ancora, nei momenti in cui viene meno la forza di andare avanti, perché manca il lavoro oppure una diagnosi inaspettata ci fa temere per la salute nostra o di una persona cara. Sono tanti i momenti nei quali ci sentiamo in una tempesta, ci sentiamo quasi finiti.

In queste situazioni e in tante altre, anche noi ci sentiamo soffocare dalla paura e, come i discepoli, rischiamo di perdere di vista la cosa più importante. Sulla barca, infatti, anche se dorme, Gesù c’è, e condivide con i suoi tutto quello che sta succedendo. Il suo sonno, se da una parte ci stupisce, dall’altra ci mette alla prova. Il Signore è lì, presente; infatti, attende – per così dire – che siamo noi a coinvolgerlo, a invocarlo, a metterlo al centro di quello che viviamo. Il suo sonno provoca noi a svegliarci. Perché, per essere discepoli di Gesù, non basta credere che Dio c’è, che esiste, ma bisogna mettersi in gioco con Lui, bisogna anche alzare la voce con Lui. Sentite questo: bisogna gridare a Lui. La preghiera, tante volte, è un grido: “Signore, salvami!”. Stavo vedendo, nel programma “A sua immagine”, oggi, Giorno del Rifugiato, tanti che vengono in barconi e nel momento di annegare gridano: “Salvaci!”. Anche nella nostra vita succede lo stesso: “Signore, salvaci!”, e la preghiera diventa un grido.

Oggi possiamo chiederci: quali sono i venti che si abbattono sulla mia vita, quali sono le onde che ostacolano la mia navigazione e mettono in pericolo la mia vita spirituale, la mia vita di famiglia, la mia vita psichica pure? Diciamo tutto questo a Gesù, raccontiamogli tutto. Egli lo desidera, vuole che ci aggrappiamo a Lui per trovare riparo contro le onde anomale della vita. Il Vangelo racconta che i discepoli si avvicinano a Gesù, lo svegliano e gli parlano (cfr v. 38). Ecco l’inizio della nostra fede: riconoscere che da soli non siamo in grado di stare a galla, che abbiamo bisogno di Gesù come i marinai delle stelle per trovare la rotta. La fede comincia dal credere che non bastiamo a noi stessi, dal sentirci bisognosi di Dio. Quando vinciamo la tentazione di rinchiuderci in noi stessi, quando superiamo la falsa religiosità che non vuole scomodare Dio, quando gridiamo a Lui, Egli può operare in noi meraviglie. È la forza mite e straordinaria della preghiera, che opera miracoli.

Gesù, pregato dai discepoli, calma il vento e le onde. E pone loro una domanda, una domanda che riguarda anche noi: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» (v. 40). I discepoli si erano fatti catturare dalla paura, perché erano rimasti a fissare le onde più che a guardare a Gesù. E la paura ci porta a guardare le difficoltà, i problemi brutti e non a guardare il Signore, che tante volte dorme. Anche per noi è così: quante volte restiamo a fissare i problemi anziché andare dal Signore e gettare in Lui i nostri affanni! Quante volte lasciamo il Signore in un angolo, in fondo alla barca della vita, per svegliarlo solo nel momento del bisogno! Chiediamo oggi la grazia di una fede che non si stanca di cercare il Signore, di bussare alla porta del suo Cuore. La Vergine Maria, che nella sua vita non ha mai smesso di confidare in Dio, ridesti in noi il bisogno vitale di affidarci a Lui ogni giorno.

[Papa Francesco, Angelus 20 giugno 2021]

Beati in poveri in spirito, per il Santo Spirito

Ritmo di Natura. Il fattore evolutivo

Dal basso, non da su una vetta

(Mc 4,26-34)

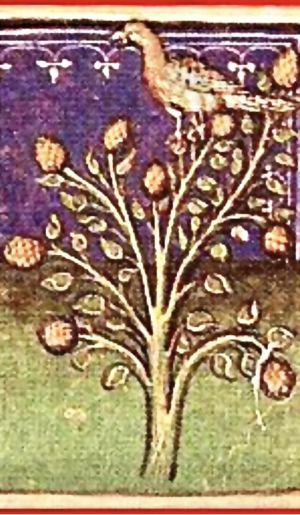

Eccoci introdotti a una differente mentalità, in una nuova Famiglia, a un altro Regno, poco “elevato”; anzi, completamente rovesciato. Diverso, rispetto a quello atteso su un monte imponente (Ez 17,22).

Esso non sarà raffigurato dalla maestà del cedro del Libano [che un tempo ricopriva i pendii montuosi del Vicino Oriente] bensì da un semplice arbusto dell’orto di casa (Mc 4,32a).

E le stesse origini di tale realtà novella non deriveranno dagli apici di un fusto altissimo, bensì da un piccolo seme, semplicemente piantato a terra.

Granellino come gli altri. Niente di ragguardevole in sé. Che sviluppa in orizzontale, piuttosto (v.32b).

Quanto gas bisogna dare per accelerare la diffusione del Regno? Secondo Gesù si deve attendere che ciascuno incontri se stesso, senza nevrosi.

Proposta che non conosce frontiere: si rivolge a tutti. Basta lasciar fare alla semente le sue cose normali - così integrando le energie; dando spazio, persino cedendo.

Il Seme cresce da solo, intrecciato al terreno e al clima, eppure secondo carattere-individuo profondo.

Sfugge alle spiegazioni cerebrali: «Come, egli stesso non sa» (v.27).

Dopo la seminagione, l’autore del gesto riprende la vita normale.

Lasciando fare, il piccolo granello nascosto percorre la sua strada, sino in fondo.

Questo il fattore evolutivo.

Nessun agricoltore calpesta il suo campo, né indaga cosa succede, importunando: sviluppo, crescita e maturazione sono per sé garantiti.

Chi volesse entrare disturberebbe i germogli.

Chi scavasse per controllare il chicco che sta intrecciando le sue radici col terreno, rovinerebbe tutto.

La nostra identità sacra è inestricabilmente legata alla singolarità personale: si aggroviglia a una irripetibile sensibilità e vicenda.

È il buio, il silenzio, l’attesa, che fanno spuntare i suoi teneri germogli, nella loro unicità e autenticità.

Li danneggerebbe solo colui che volesse interferire, modificando, sovrapponendo suoi schemi e andamenti - mai conformi alle realtà in sviluppo singolare spontaneo.

Attenzione alla precipitazione di chi vuole subito un risultato… che non sia quello di essere noi stessi in relazione all’essenza innata e missione personale, che sprizzano dalla Sorgente nascosta.

Il tempo dell’amore non è immediato: si svolge lungo un sentiero, i cui periodi non possono essere scanditi da disegni frettolosi - solo irritanti - se non dallo Spirito, affinché manifestiamo l’inedito intrinseco.

Nessuno può importunare tale eccezionale ricchezza, che nasce e sviluppa «automaticamente» (v.28), affinché siamo messi in grado di partorire il mondo interno, la quintessenza, il Gesù che cova in cuore; non altri.

«Metter mano alla falce» (v.29) significa che a questo punto l’anima è desta per il Regno, pronta a ‘dare vita’ a sé e ai fratelli, traboccando la sua completezza ad altri, anche lontani o vaganti come uccelli (v.32).

Insieme, una Chiesa che - senza troppo pensare “come dovrebbe essere” - convince tutti i bisognosi di riparo dalle arsure.

E il Seme potrà esser trasmesso ovunque dagli stessi «volatili» che vi si posano anche solo quanto basta a ciascuno per spiccare di nuovo il volo.

Le ‘parabole del regno’ in Mt 13 e qui in Mc 4 non narrano una realtà solenne, epocale, maestosa, che intestardisce e s’impone.

Piuttosto, il regno ‘novello’ sarà paragonabile a un arbusto comune, che cresce modestamente - silente, nell’orto di casa (v.32).

Come dire: evolviamo in segni minuscoli - niente di straordinario - però siamo persone, non facsimili.

Così annunciamo il Paradiso.

[Venerdì 3.a sett. T.O. 30 gennaio 2026]

Ritmo di Natura. Il fattore evolutivo

Dal basso, non da su una vetta

(Mc 4,26-34)

Eccoci introdotti a una differente mentalità, in una nuova Famiglia, a un altro Regno, poco “elevato”; anzi, completamente rovesciato. Diverso, rispetto a quello atteso su un monte imponente (Ez 17,22).

Esso non sarà raffigurato dalla maestà del cedro del Libano [che un tempo ricopriva i pendii montuosi del Vicino Oriente] bensì da un semplice arbusto dell’orto di casa (Mc 4,32a).

E le stesse origini di tale realtà novella non deriveranno dagli apici di un fusto altissimo, bensì da un piccolo seme, semplicemente piantato a terra. Granellino come gli altri. Niente di ragguardevole in sé. Che sviluppa in orizzontale, piuttosto (v.32b).

Quanto gas bisogna dare per accelerare la diffusione del Regno? Secondo Gesù si deve attendere che ciascuno incontri se stesso, senza nevrosi.

Il Regno di Dio è l’ambito in cui Egli regna: la società alternativa che i credenti inaugurano qui, non guardando l’aldilà col nasino in su.

La nuova realtà supererà il tempo, perché caratterizzata dall’amore verso tutti: valicherà la cronaca e persino la storia.

Anche per questo motivo i Vangeli non prendono a prestito immagini mediate da un culto particolare e dal sacro.

Per far comprendere come le Chiese non si limitino neppure alla dimensione spazio-temporale terrena, il Maestro fa finta di non sapere che - anche a ritmo rallentato - dopo la semina il contadino pulisce il campo, protegge il seme sparso, irriga.

Non è amnesia la sua, ma una speciale sottolineatura di ciò che conta e distingue la vicenda dell’anima, contesa fra religiosità e Fede.

L’immagine è semplice, paradossalmente mediata dalla cultura dei campi - per spiegare il ritmo della vita nello Spirito.

Vuole che spuntiamo dal terreno, germogliamo e giungiamo a fiorire su base non malferma, fondamenta genuine senza dissidi vocazionali, lontane da pregiudizi esterni - che sotto sotto detestiamo.

Poi, all’orizzonte di ogni tratto di cammino c’è sempre una nuova pianta, un’altra genesi, una differente fioritura nel tempo delle stagioni, una diversa effervescenza da introdurre nell’antico assetto già capitalizzato.

A commento del Tao Tê Ching (ix) il maestro Wang Pi scrive: «Le quattro stagioni si succedono l’una all’altra. Quando la loro opera è compiuta, passano».

Proposta che non conosce frontiere, si rivolge a tutti. Basta lasciar fare alla semente le sue cose normali - così integrando le energie; dando spazio, e persino cedendo.

[Ciò garantirebbe l’attrazione e maturazione continua di persone e comunità].

Non un ideale esoterico, misurato su gente messa a parte, eccezionalmente dotata, particolare, e titolata: è per l’uomo “qualunque” (v.26) - ma non sparagnino, e che nel momento in cui deve attivarsi getta a spaglio, ossia destinando a tutta l’umanità.

Poi attende, ed è qui che depone il volontarismo e apre le porte al lato sognante - senza più cercare di correggere i processi spontanei e mettere le cose a posto secondo la sua testa.

Infatti nei vv. 26-29 l’opera dell’agricoltore si riduce a: seminare e metter mano alla falce [nel mondo antico, non il tempo della verifica e resa dei conti, ma la svolta della festa che faceva sentire ciascuno realizzato, e tutti trasalire di gioia].

L’attenzione della vita nello Spirito sfugge al lavoro cocciutamente attivo della persona.

Il seme-Parola-evento è piantato sotterra, sta al buio, marcisce e radica, senza che qualcuno possa accelerarne lo sviluppo, o in seguito tirare in su l’arbusto per farlo spicciare.

Come dice il Tao (ix): «Chi colma ciò che possiede, meglio farebbe a desistere» - e persino «ad opera compiuta, ritrarsi è la Via del Cielo».

Gesù non dice che la Benedizione di Dio si possa eventualmente lanciare in campo ristretto, come farebbe un attento taccagno: il Messaggio di Salvezza dev’essere irradiato senza risparmi.

Il suo Verbo apre il cervello e limita pensieri settari, invitando a sorvolare ogni tentazione d’esclusivismo e definizione di confini. Perché?

Il Seme ha una vitalità propria, che non dipende dall’esterno. Un’edera si arrampica, una quercia si radica; un fiore di sottobosco sa stare in penombra, un girasole svetta; così via.

Il Chicco è capace persino di autorigenerarsi - quindi condurre a un processo di più solida autoguarigione.

Questo Granello della Parola (in noi: la Chiamata personale) possiede una potenza silenziosa, una direzione e forza nascoste, ma irresistibili - che non dipendono da altalene emotive o situazioni vantaggiose.

Facilmente si può calpestare, però la vocazione ributta.

Più la si soffoca, più rientra con energie rinnovate.

Non possiamo rinnegare la nostra inclinazione, se non potenziandola - o creando e accentuando disagi su base identitaria [non caratteriale] ossia non nostra.

Una Missione non vale l’altra.

Il Seme cresce da solo, intrecciato al terreno e al clima, eppure secondo carattere-individuo profondo.

Sfugge alle spiegazioni cerebrali: «Come, egli stesso non sa» (v.27).

Dopo la stagione della semina, inutile - anzi, dannoso - tentare di drogare il cammino di crescita.

Null’altro che un ritmo di sviluppo spontaneo può opportunamente dirigere l’esistenza.

Infatti l’autore del gesto riprende la vita normale.

Lasciando fare, il piccolo granello nascosto percorre la sua strada, sino in fondo.

Questo il fattore evolutivo.

Nessun agricoltore calpesta il suo campo, né indaga cosa succede, importunando: sviluppo, crescita e maturazione sono per sé garantiti.

Chi volesse entrare disturberebbe i germogli.

Chi scavasse per controllare il chicco che sta intrecciando le sue radici col terreno, rovinerebbe tutto.

La nostra identità sacra è inestricabilmente legata alla singolarità personale: si aggroviglia a una irripetibile sensibilità e vicenda.

Qui, diventando Uno con il Cristo perenne Infante, lo riconosciamo in noi - e allora porgiamo frutto.

È il buio, il silenzio, l’attesa, che fanno spuntare i teneri germogli, nella loro unicità e autenticità.

Li danneggerebbe solo colui che volesse interferire, modificando, sovrapponendo schemi e andamenti… mai conformi alle realtà in sviluppo singolare spontaneo.

Sono le classiche forzature di quanti devono a tutti i costi condizionarci, e imporre il credo che non c’entra.

Il risultato è un aborto, causato dall’influsso esterno [appunto, di “guide” ficcanaso] che facilmente arena lo sviluppo.

Quando metteremo fra parentesi pregiudizi e convinzioni e ci lasceremo andare all’istinto che vede l’io divino, fedele nella crescita e nelle sorprese, saremo incantati e stupefatti.

Avremo conferma di ciò che intuivamo: la nostra - così vissuta, intensa, fragrante - è una intelligenza profonda e sensibile.

L’assimilazione della Parola di Dio e il richiamo della vocazione creaturale s’intrecciano nel tempo.

Attenzione alla precipitazione di chi vuole subito un “risultato” che non sia quello di essere noi stessi in relazione alla quintessenza innata e missione personale, che sprizzano dalla Sorgente nascosta.

[Anche la rabbia che a volte scatta fa venire allo scoperto l’autenticità. Affinché manifestiamo il nocciolo dell’inclinazione irripetibile].

Insomma, il tempo dell’amore non è immediato, si svolge lungo un sentiero, i cui periodi non possono essere scanditi da disegni frettolosi o guide spirituali, solo irritanti - se non dallo «Spirito».

«Santo» perché con la sua Azione taglia i germi di morte; aiuta a distinguere ciò ch’è vita, e vuole che manifestiamo l’inedito intrinseco.

«Ruah haQodesh»: Unico Maestro affidabile, insito, riguardoso, dotato di una mente non chiusa. Dalla forza dirompente - che butta all’aria tutta la realtà organizzata, “sicura” e troppo cerebrale; quindi prossima al decesso.

Il dinamismo può essere lentissimo, ma nessuno lo arresterà più, malgrado le distruzioni subìte. Riprenderà foga dopo le umiliazioni e i buchi nell’acqua.

Momenti laceranti, ma che vengono reinterpretati dall’anima in cammino come preziose indicazioni: divieti d’accesso e vie d’uscita, se non proprio segnali precisi.

Per questo - dopo aver trasmesso il Messaggio - bando alla corsa: bisogna avere rispetto di spazi e tempi di crescita.

Se la Parola di Dio non intreccia il suo corso vitale con la vicenda del singolo soggetto, si rischia di anestetizzare o estraniare proprio le anime più motivate - sebbene sprovvedute in termini di astuzie; deboli, sensibili.

Inutile poi disinnescare i sintomi di malessere quando qualcuno si sentirà tenuto in ostaggio - estraneo a se stesso.

Se ai pareri omologanti dei “migliori” saremo costretti a rimuovere o nascondere le emozioni autentiche, assomiglieremo loro vanamente - disperdendo la ricchezza del nostro Nome.

Se l’esperto invece di aiutare ad allargare il panorama imponesse di non accettare cambiamenti, la persona che si lascia plagiare non ritroverebbe la propria semplicità.

E la vita (anche quella spesa più nobilmente, nel dono di sé) diverrebbe prima o poi un incubo, costantemente soggetta a manipolazioni, appena dietro l’angolo.

Gesù infatti non sopportava i manager che pretendevano di intervenire coi loro conformismi e stili di vita “adeguati”.

Basta dunque a “reggenti” che mettono sotto una cappa asfissiante il sentiero che ci spetta secondo natura.

Ci sono momenti in cui il lavoro febbrile e pressante deve andare sullo sfondo, perché il capolavoro che siamo dentro cresca da solo.

Così il frutto stupirà e supererà le aspettative normali o prescritte.

Se l’inizio è piccolo e nascosto, l’Appello interiore andrà in simbiosi con quello della Parola.

In tal guisa, anche il richiamo degli accadimenti e il genio del tempo saranno ben interpretati e assimilati, all’interno della straordinarietà di ciascuno.

Gesù sembra contrario all’opera dei direttori che controllano il movimento e il modo di comportarsi [di tutti gli altri - salvo il loro].

Essi devono solo dispiegare il Messaggio, non il loro parere; poi tacere e non impicciarsi delle vicende altrui.

Solo - cercare di favorire l'assimilazione della Parola, e la ricerca poliedrica del proprio carattere schietto.

Il sentiero naturale va ed evolve in simbiosi con un processo di radicamento in noi dell’Annuncio di Dio sulle nostre sporgenze.

Nessuno può importunare tale eccezionale ricchezza, che nasce e sviluppa appunto «automaticamente» (v.28 testo greco) affinché siamo messi in grado di partorire il mondo interno, l’essenza, il Gesù che cova in cuore; non altri.

Incarnazione: essa continua e arricchisce solo se non deleghiamo l’impareggiabile libertà di movimento.

Respiro senza eguali che agisce da catalizzatore delle potenzialità eccezionali, irripetibili, singolarmente individuali sebbene in relazione; sino a maturazione piena.

La vita sviluppa sempre in modo tale che a noi stessi può far difficoltà capire - ma nell’esperienza di pienezza di essere e nella sintonia interiore con se stessi non c’è molto da comprendere, quanto da sperimentare.

Il risultato sarà un fuori scala che realizza a tutto tondo, su ogni versante l’inclinazione della persona.

Come uno svolgimento progressivo che poi s’incanala in una particolare traiettoria - ora fatta stupefacente anche sotto il profilo dei rapporti: già beata; esuberante, rigogliosa.

Personale e altruista.

«Metter mano alla falce» (v.29) significa che a questo punto la persona di Fede è desta per il Regno, pronta a dare vita a sé e ai fratelli. Traboccando la sua esperienza di completezza ad altri, anche lontani o vaganti come uccelli (v.32).

Insieme, Chiesa che - senza troppo pensare “come dovrebbe essere” - convince tutti i bisognosi di riparo dalle arsure.

Esperienza che li convincerà, solo se da figli e fratelli avremo ascoltato quel bisogno di ascolto e comprensione - talora così inespresso. Ricaricando la passione, riaccendendo le intuizioni e la vita.

Il Seme potrà esser trasmesso ovunque dagli stessi “volatili” (un tempo solo distanti) che vi si posano più o meno quanto basta a ciascuno per spiccare di nuovo il volo e riproporsi ad altri - altrove - con interesse.

Il Regno di Dio è una comunità viva, composta di credenti che si muovono e aspettano, si trasformano e tirano fuori dal campo ogni variegata, inconsapevole e sopita risorsa.

[Il lato inesplorato - infatti - non attira l'attenzione del maestro qualsiasi. E la qualità non designata dall’esterno rischia di essere anche trascurata, perché poco magnificente (spesso neppure esplicita)].

«E diceva: Come paragoneremo il Regno di Dio? O in quale parabola lo metteremo? Come a un granello di senapa che quando è seminato sulla terra è più piccolo di tutti i semi sulla terra» (Mc 4,30-31).

Insomma, le parabole del regno in Mt 13 e qui in Mc 4 non narrano una realtà solenne, epocale, maestosa, perentoria, che intestardisce e s’impone.

Piuttosto, il regno novello sarà paragonabile a un arbusto comune, che cresce modestamente - silente, nell’orto di casa (v.32) - fra melanzane, insalata e cetrioli; margherite, erbe parassite e violette.

Ma per ciascuno e senza confini.

A dire: evolviamo ciascuno in segni minuscoli - niente di straordinario - però siamo persone a tutto tondo, non fantocci o facsimili, né solo prolungamenti del passato.

Non lo siamo per carattere - vogliamo svincolarci da modelli altrui - né per prestigio o inarrivabile (ma banale) eccellenza e vistosa grandiosità.

Permaniamo niente di che, come i fiori di sottobosco, o al massimo gli spinaci; ma vogliamo esprimerci senza forzature.

Desideriamo sentir circolare la nostra energia vitale, che porta fuori del branco tedioso e rasoterra.

Del resto, si può amare anche poveramente - non qualcosa di prevedibile, o qualcuno che condiziona e ci sovrasta.

Gli incubi si dissolvono. Così annunciamo il Paradiso.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Che senso ha per il concerto sociale e culturale - oggi globale - la piccola speranza di pochi credenti privi d’un patrimonio appariscente, sicuro di sé, dottrinale, e volontarista?

Anyone who welcomes the Lord into his life and loves him with all his heart is capable of a new beginning. He succeeds in doing God’s will: to bring about a new form of existence enlivened by love and destined for eternity (Pope Benedict)

Chi accoglie il Signore nella propria vita e lo ama con tutto il cuore è capace di un nuovo inizio. Riesce a compiere la volontà di Dio: realizzare una nuova forma di esistenza animata dall’amore e destinata all’eternità (Papa Benedetto)

You ought not, however, to be satisfied merely with knocking and seeking: to understand the things of God, what is absolutely necessary is oratio. For this reason, the Saviour told us not only: ‘Seek and you will find’, and ‘Knock and it shall be opened to you’, but also added, ‘Ask and you shall receive’ [Verbum Domini n.86; cit. Origen, Letter to Gregory]

Non ti devi però accontentare di bussare e di cercare: per comprendere le cose di Dio ti è assolutamente necessaria l’oratio. Proprio per esortarci ad essa il Salvatore ci ha detto non soltanto: “Cercate e troverete”, e “Bussate e vi sarà aperto”, ma ha aggiunto: “Chiedete e riceverete” [Verbum Domini n.86; cit. Origene, Lettera a Gregorio]

In the crucified Jesus, a kind of transformation and concentration of the signs occurs: he himself is the “sign of God” (John Paul II)

In Gesù crocifisso avviene come una trasformazione e concentrazione dei segni: è Lui stesso il "segno di Dio" (Giovanni Paolo II)

Only through Christ can we converse with God the Father as children, otherwise it is not possible, but in communion with the Son we can also say, as he did, “Abba”. In communion with Christ we can know God as our true Father. For this reason Christian prayer consists in looking constantly at Christ and in an ever new way, speaking to him, being with him in silence, listening to him, acting and suffering with him (Pope Benedict)

Solo in Cristo possiamo dialogare con Dio Padre come figli, altrimenti non è possibile, ma in comunione col Figlio possiamo anche dire noi come ha detto Lui: «Abbà». In comunione con Cristo possiamo conoscere Dio come Padre vero. Per questo la preghiera cristiana consiste nel guardare costantemente e in maniera sempre nuova a Cristo, parlare con Lui, stare in silenzio con Lui, ascoltarlo, agire e soffrire con Lui (Papa Benedetto)

In today’s Gospel passage, Jesus identifies himself not only with the king-shepherd, but also with the lost sheep, we can speak of a “double identity”: the king-shepherd, Jesus identifies also with the sheep: that is, with the least and most needy of his brothers and sisters […] And let us return home only with this phrase: “I was present there. Thank you!”. Or: “You forgot about me” (Pope Francis)

Nella pagina evangelica di oggi, Gesù si identifica non solo col re-pastore, ma anche con le pecore perdute. Potremmo parlare come di una “doppia identità”: il re-pastore, Gesù, si identifica anche con le pecore, cioè con i fratelli più piccoli e bisognosi […] E torniamo a casa soltanto con questa frase: “Io ero presente lì. Grazie!” oppure: “Ti sei scordato di me” (Papa Francesco)

Thus, in the figure of Matthew, the Gospels present to us a true and proper paradox: those who seem to be the farthest from holiness can even become a model of the acceptance of God's mercy and offer a glimpse of its marvellous effects in their own lives (Pope Benedict))

Nella figura di Matteo, dunque, i Vangeli ci propongono un vero e proprio paradosso: chi è apparentemente più lontano dalla santità può diventare persino un modello (Papa Benedetto)

duevie.art

don Giuseppe Nespeca

Tel. 333-1329741

Disclaimer

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.

Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.

L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.