don Giuseppe Nespeca

Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".

Desidera comunicare, e condividere tutto

In questa seconda domenica dopo Natale la Parola di Dio non ci offre un episodio della vita di Gesù, ma ci parla di Lui prima che nascesse. Ci porta indietro, per svelarci qualcosa su Gesù prima che venisse tra noi. Lo fa soprattutto nel prologo del Vangelo di Giovanni, che inizia così: «In principio era il Verbo» (Gv 1,1). In principio: sono le prime parole della Bibbia, le stesse con cui comincia il racconto della creazione: «In principio Dio creò il cielo e la terra» (Gen 1,1). Oggi il Vangelo dice che Colui che abbiamo contemplato nel suo Natale, come bambino, Gesù, esisteva prima: prima dell’inizio delle cose, prima dell’universo, prima di tutto. Egli è prima dello spazio e del tempo. «In Lui era la vita» (Gv 1,4) prima che la vita apparisse.

San Giovanni lo chiama Verbo, cioè Parola. Che cosa vuole dirci con ciò? La parola serve per comunicare: non si parla da soli, si parla a qualcuno. Sempre si parla a qualcuno. Quando noi per la strada vediamo gente che parla da sola, diciamo: “Questa persona, qualcosa le succede…”. No, noi parliamo sempre a qualcuno. Ora, il fatto che Gesù sia fin dal principio la Parola significa che dall’inizio Dio vuole comunicare con noi, vuole parlarci. Il Figlio unigenito del Padre (cfr v. 14) vuole dirci la bellezza di essere figli di Dio; è «la luce vera» (v. 9) e vuole allontanarci dalle tenebre del male; è «la vita» (v. 4), che conosce le nostre vite e vuole dirci che da sempre le ama. Ci ama tutti. Ecco lo stupendo messaggio di oggi: Gesù è la Parola, la Parola eterna di Dio, che da sempre pensa a noi e desidera comunicare con noi.

E per farlo, è andato oltre le parole. Infatti, al cuore del Vangelo di oggi ci viene detto che la Parola «si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (v. 14). Si fece carne: perché san Giovanni usa questa espressione, “carne”? Non poteva dire, in modo più elegante, che si fece uomo? No, utilizza la parola carne perché essa indica la nostra condizione umana in tutta la sua debolezza, in tutta la sua fragilità. Ci dice che Dio si è fatto fragilità per toccare da vicino le nostre fragilità. Dunque, dal momento che il Signore si è fatto carne, niente della nostra vita gli è estraneo. Non c’è nulla che Egli disdegni, tutto possiamo condividere con Lui, tutto. Caro fratello, cara sorella, Dio si è fatto carne per dirci, per dirti che ti ama proprio lì, che ci ama proprio lì, nelle nostre fragilità, nelle tue fragilità; proprio lì, dove noi ci vergogniamo di più, dove tu ti vergogni di più. È audace questo, è audace la decisione di Dio: si fece carne proprio lì dove noi tante volte ci vergogniamo; entra nella nostra vergogna, per farsi fratello nostro, per condividere la strada della vita.

Si fece carne e non è tornato indietro. Non ha preso la nostra umanità come un vestito, che si mette e si toglie. No, non si è più staccato dalla nostra carne. E non se ne separerà mai: ora e per sempre Egli è in cielo con il suo corpo di carne umana. Si è unito per sempre alla nostra umanità, potremmo dire che l’ha “sposata”. A me piace pensare che quando il Signore prega il Padre per noi, non soltanto parla: gli fa vedere le ferite della carne, gli fa vedere le piaghe che ha sofferto per noi. Questo è Gesù: con la sua carne è l’intercessore, ha voluto portare anche i segni della sofferenza. Gesù, con la sua carne è davanti al Padre. Il Vangelo dice infatti che venne ad abitare in mezzo a noi. Non è venuto a farci una visita e poi se n’è andato, è venuto ad abitare con noi, a stare con noi. Che cosa desidera allora da noi? Desidera una grande intimità. Vuole che noi condividiamo con Lui gioie e dolori, desideri e paure, speranze e tristezze, persone e situazioni. Facciamolo, con fiducia: apriamogli il cuore, raccontiamogli tutto. Fermiamoci in silenzio davanti al presepe a gustare la tenerezza di Dio fattosi vicino, fattosi carne. E senza timore invitiamolo da noi, a casa nostra, nella nostra famiglia. E anche – ognuno lo sa bene – invitiamolo nelle nostre fragilità. Invitiamolo, che Lui veda le nostre piaghe. Verrà e la vita cambierà.

La Santa Madre di Dio, nella quale il Verbo si fece carne, ci aiuti ad accogliere Gesù, che bussa alla porta del cuore per abitare con noi.

[Papa Francesco, Angelus 3 gennaio 2021]

S. Famiglia di Nazaret (anno A)

Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe (anno A) [28 dicembre 2025]

Dio ci benedica e la Vergine ci protegga! Ecco il commento dei testi di questa domenica con un augurio per ogni famiglia perché si rispecchi nella sua reale quotidianità in quella di Nazaret che la Bibbia ci mostra veramente provata da tante difficoltà e problemi come ogni famiglia.

*Prima Lettura dal libro del Siracide (3,2-6.12-14)

Ben Sira insiste sul rispetto dovuto ai genitori perché, nel II secolo a.C. (verso il 180), l’autorità familiare stava indebolendosi. A Gerusalemme, sotto il dominio greco, pur nella libertà religiosa, nuove mentalità si diffondevano lentamente: il contatto con il mondo pagano rischiava di modificare il modo di pensare e di vivere degli ebrei. Per questo Ben Sira, maestro di Sapienza, difende i fondamenti della fede a partire dalla famiglia, primo luogo di trasmissione della fede, dei valori e delle pratiche religiose. Il testo è dunque un forte appello a favore della famiglia ed è anche una profonda meditazione sul quarto comandamento: «Onora tuo padre e tua madre», formulato nell’Esodo come promessa di lunga vita e nel Deuteronomio anche di felicità. Circa cinquant’anni dopo, il nipote di Ben Sira, traducendo l’opera in greco, aggiunge una motivazione decisiva: i genitori sono strumenti di Dio perché donano la vita; per questo meritano onore, memoria e riconoscenza. Questo comandamento risponde anche al buon senso umano: una società equilibrata nasce da famiglie solide, mentre la loro rottura genera gravi conseguenze psicologiche e sociali. Tuttavia, al livello più profondo, l’armonia familiare appartiene al progetto stesso di Dio. Alcune espressioni di Ben Sira sembrano suggerire un “calcolo” («chi onora il padre ottiene il perdono dei peccati…»), ma in realtà non si tratta di una ricompensa meccanica: la Legge di Dio è sempre via di grazia e di felicità. Come insegna il Deuteronomio, i comandamenti sono dati per il bene e la libertà dell’uomo. Quando Ben Sira afferma che onorare i genitori ottiene il perdono, si coglie un progresso nella rivelazione: la vera riconciliazione con Dio passa attraverso la riconciliazione con il prossimo, in sintonia con i profeti («misericordia voglio e non sacrifici»). Essere figli rispettosi dei genitori significa essere figli fedeli anche verso Dio. Non a caso, tra i Dieci Comandamenti, solo due sono formulati in positivo: il sabato e l’onore dovuto ai genitori. Essi trovano il loro compimento nel grande comandamento dell’amore del prossimo, che inizia proprio dai genitori, i nostri primi “prossimi”. Per questo il testo di Ben Sira risulta particolarmente appropriato nei tempi di festa, quando i legami familiari si rinsaldano o si riscoprono.

*Elementi più importanti: +Contesto storico: II secolo a.C., influenza ellenistica. +Famiglia come luogo primario di trasmissione della fede. +Difesa del quarto comandamento. +Genitori come strumenti di Dio nel dono della vita. +Legge di Dio come via di felicità, non di calcol. +Riconciliazione con Dio attraverso il prossimo. +Onorare i genitori come primo atto di amore del prossimo.

*Salmo Responsoriale (127/128)

Questo salmo è chiamato “Cantico delle salite” perché era destinato ad essere cantato durante il pellegrinaggio verso Gerusalemme, probabilmente negli ultimi momenti, salendo i gradini del Tempio. Il testo sembra strutturato come una celebrazione liturgica: all’ingresso del Tempio i sacerdoti accolgono i pellegrini e offrono un’ultima catechesi, proclamando la beatitudine dell’uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie. La benedizione riguarda il lavoro, la famiglia, la fecondità e la pace domestica: il frutto delle proprie mani, la moglie come vite feconda, i figli come germogli d’ulivo attorno alla mensa. L’assemblea dei pellegrini risponde confermando che così è benedetto chi teme il Signore. Segue la formula solenne di benedizione sacerdotale: dal monte Sion il Signore accorda la sua benedizione, permettendo di contemplare per tutta la vita il bene di Gerusalemme e la continuità delle generazioni. L’insistenza su lavoro, prosperità e felicità può sembrare troppo “terrena”, ma la Bibbia afferma con forza che Dio ha creato l’uomo per la felicità. Il desiderio umano di riuscita e di armonia familiare coincide con il progetto di Dio; per questo la Scrittura parla spesso di “felicità” e “benedizione”, senza ironia, anche di fronte alle sofferenze della storia. Il termine biblico “felice” non indica una garanzia automatica di successo, ma il vero bene, che è la vicinanza a Dio. È insieme riconoscimento e incoraggiamento. André Chouraqui traduce “felice, beato” con “in cammino”, per dire: sei sulla strada giusta, continua. Israele ha compreso presto che Dio accompagna il suo popolo nel desiderio di felicità e apre davanti a lui una via di speranza (cf. Ger 29,11). Tutta la Bibbia afferma il disegno misericordioso di Dio sull’umanità, come ricorda san Paolo nella lettera agli Efesini. La felicità biblica ha dunque due dimensioni: è anzitutto il progetto di Dio, ma è anche una scelta dell’uomo. Il cammino è chiaro e diritto: la fedeltà alla Legge che si riassume nell’amore di Dio e dell’umanità. Gesù ha percorso questo cammino fino in fondo e invita i discepoli a seguirlo, promettendo la vera beatitudine a chi mette in pratica la sua parola. Resta l’espressione apparentemente paradossale: “Beato chi teme il Signore”. Non si tratta di paura, ma di stupore reverente. Chouraqui rende: “in cammino, tu che fremeresti di Dio”. È l’emozione di chi si sente piccolo davanti a un grande amore. Dopo aver scoperto che Dio è amore, Israele non teme più come lo schiavo, ma come il figlio davanti alla forza e alla tenerezza del padre. Non a caso la Scrittura usa lo stesso verbo per il rispetto dovuto a Dio e ai genitori (Lv 19,3). La fede è quindi la certezza che Dio vuole il bene dell’uomo; per questo “temere il Signore” equivale a “camminare nelle sue vie”. Quando Gerusalemme vivrà questa fedeltà, realizzerà la sua vocazione di città della pace; il salmo lo anticipa proclamando: “Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita”.

*Elementi più importanti: +Il salmo come Cantico delle salite e canto di pellegrinaggio ha la struttura liturgica: sacerdoti, assemblea, benedizione. +Benedizione su lavoro, famiglia e fecondità. +Dio crea l’uomo per la felicità e “beato” chi è vicino a Dio e Chouraqui traduce “beato” = in cammino. +Disegno benevolo di Dio sull’umanità che vede la felicità come dono di Dio e scelta dell’uomo. +Gesù come compimento del cammino dell’amore. +Timore di Dio” come atteggiamento filiale, non paura. +Gerusalemme chiamata a essere città della pace

*Seconda Lettura dalla lettera di san Paolo ai Colossesi (3,12-21)

La liturgia di oggi invita a contemplare la Santa Famiglia: Giuseppe, Maria e Gesù. È una famiglia semplice, ed è detta “santa” perché al suo centro c’è Dio stesso. Tuttavia, non si tratta di una famiglia idealizzata o irreale: i Vangeli mostrano chiaramente che essa ha attraversato prove e difficoltà concrete. Giuseppe è turbato davanti alla gravidanza misteriosa di Maria, la nascita di Gesù avviene in condizioni povere, la famiglia conosce l’esilio in Egitto e più tardi l’angoscia per Gesù smarrito e ritrovato nel Tempio, senza comprenderne pienamente il senso. Proprio per questo, la Santa Famiglia appare come una vera famiglia, segnata da fatiche e interrogativi simili a quelli di ogni altra famiglia. Questa realtà ci rassicura e dà senso alle raccomandazioni di san Paolo nella lettera ai Colossesi, dove invita alla pazienza e al perdono, virtù necessarie nella vita quotidiana. Colossi, città dell’attuale Turchia, non fu visitata direttamente da Paolo: la comunità cristiana nacque grazie a Epafra, suo discepolo. Paolo scrive dalla prigione, preoccupato per alcune derive che minacciano la purezza della fede cristiana. Il tono della lettera alterna l’entusiasmo contemplativo per il progetto di Dio a richiami molto decisi contro dottrine fuorvianti. Al centro del suo messaggio rimane sempre Gesù Cristo, cuore della storia e del mondo. Paolo invita i cristiani a modellare la loro vita su di Lui: rivestirsi di tenerezza, bontà, pace e gratitudine, facendo ogni cosa nel nome del Signore Gesù. I battezzati, infatti, formano il Corpo di Cristo. Riprendendo e approfondendo un’immagine già usata con i Corinzi, Paolo afferma che Cristo è il capo e i credenti sono le membra, chiamate a sostenersi a vicenda per costruire l’edificio della Chiesa.Il testo affronta anche i rapporti familiari, con espressioni che possono risultare difficili, come l’invito alle mogli alla sottomissione. Nel contesto biblico, però, questa sottomissione non equivale a servitù, ma si inserisce in una visione fondata sull’amore e sulla responsabilità. Paolo, dopo aver richiamato un linguaggio comune all’epoca, rivolge ai mariti un’esigenza ancora più forte: amare la propria moglie con rispetto e senza durezza. L’obbedienza cristiana nasce dalla fiducia nell’amore di Dio e si esprime in relazioni segnate da tenerezza, rispetto e dono reciproco.

*Elementi importanti: +La Santa Famiglia come famiglia reale, non idealizzata con le prove concrete vissute da Giuseppe, Maria e Gesù e invito alla pazienza e al perdono nella vita familiare. +Contesto della lettera ai Colossesi e ruolo di Epafra con la preoccupazione di Paolo per la fedeltà della fede cristiana. +Centralità di Gesù Cristo nella vita dei credenti come Corpo di Cristo, chiamati a sostenersi reciprocamente. +Relazioni familiari fondate sull’amore e sul rispetto dove sottomissione biblica è intesa come fiducia e dono, non come schiavitù. +Obbedienza cristiana radicata nella certezza che Dio è Amore.

*Dal Vangelo secondo Matteo (2,13-15.19-239

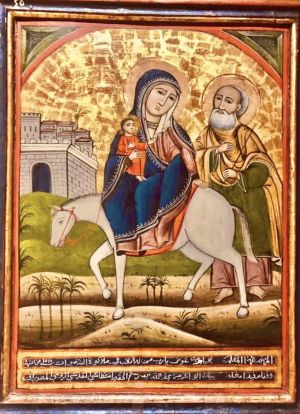

L’episodio della fuga della Santa Famiglia in Egitto richiama volutamente un’altra grande vicenda biblica: quella di Mosè e del popolo d’Israele, dodici secoli prima, schiavo in Egitto. Come allora il faraone ordinò l’uccisione dei neonati maschi e Mosè fu salvato per diventare il liberatore del suo popolo, così Gesù sfugge alla strage di Erode e diventerà il salvatore dell’umanità. Matteo invita a riconoscere in Gesù il nuovo Mosè, compimento della promessa di Dt 18,18: un profeta suscitato da Dio come Mosè stesso. Un secondo segno di compimento delle Scritture è la citazione di Os 11,1: “Dall’Egitto ho chiamato mio figlio”. In origine riferita al popolo d’Israele, Matteo la applica a Gesù, presentandolo come il Nuovo Israele, colui che realizza pienamente l’Alleanza. Il titolo di Figlio di Dio, già attribuito ai re e al Messia, in Gesù acquista un significato pieno: alla luce della risurrezione e del dono dello Spirito, i credenti riconoscono che Gesù è veramente Figlio di Dio, Dio da Dio, come confessa la fede cristiana. Un terzo segno è l’affermazione: “Sarà chiamato Nazareno”. Sebbene l’Antico Testamento non parli di Nazaret, Matteo gioca su risonanze linguistiche e simboliche: netser (“germoglio” messianico della stirpe di Davide), nazir (consacrato a Dio), e natsar (“custodire”). Nazaret diventa così il segno della scelta divina dell’umile e dell’insignificante. Inoltre, quando i cristiani vengono disprezzati come “Nazorei”, Matteo li incoraggia ricordando che anche Gesù portò quel titolo: ciò che appare spregevole agli uomini è prezioso agli occhi di Dio. Nel racconto, Matteo costruisce due scene parallele: fuga in Egitto e ritorno dall’Egitto. In entrambe c’è un contesto storico, l’apparizione dell’angelo a Giuseppe in sogno, l’obbedienza immediata e la conclusione: così si compì ciò “che era stato detto per mezzo dei profeti”. Il parallelismo mette in relazione i titoli Figlio di Dio e Nazareno, mostrando un Messia inatteso: glorioso e insieme umile. Per questo il testo è proclamato nella festa della Santa Famiglia: Gesù è Figlio di Dio, ma cresce in una famiglia semplice e in un villaggio insignificante. È il grande paradosso cristiano: la storia divina si compie nella quotidianità più ordinaria delle famiglie umane. I commentatori antichi come Pseudo-Dionisio e Pseudo-Crisostomo riflettono sulla fuga in Egitto, non solo un fatto storico ma una manifestazione del disegno salvifico: Cristo, pur essendo Dio, si sottomette alla legge della carne e alla guida divina, dimostrando la vera umanità e obbedienza del Messia. San Girolamo sottolinea invece che non solo Erode, ma anche i sommi sacerdoti e gli scribi cercarono la morte del Signore fin dai primi istanti della sua venuta nel mondo, mostrando l’ostilità spirituale che Gesù incontrerà per tutta la sua missione. Un’altra interpretazione di alcuni Padri antichi vede nella permanenza in Egitto una dimensione salvifica non solo per Gesù stesso, ma simbolicamente per il mondo: Egli va in quella terra storicamente associata all’oppressione e al paganesimo non per restare, ma per portare luce e salvezza, confermando che la venuta di Cristo è per tutti, anche per i popoli lontani da Dio. Così, per gli antichi commentatori il racconto non è mera narrazione: è rivelazione teologica del mistero di Cristo, che entra nella storia umana come libera obbedienza per la nostra salvezza e compimento delle promesse profetiche.

*Sant’Ireneo di Lione Contro le eresie) scrive: “Gesù è ricapitolazione di tutta la storia: ciò che era stato perduto in Adamo, viene ritrovato in Cristo.”. Spesso questo è applicato dai Padri anche alla fuga in Egitto: Cristo ripercorre la storia d’Israele per portarla a compimento.

*Elementi importanti: +Parallelismo tra Gesù e Mosè, Gesù come nuovo Mosè e nuovo Israele. +Compimento delle Scritture secondo Matteo “Dall’Egitto ho chiamato mio figlio» (Os 11,1). +Titolo di Figlio di Dio in senso pieno cristologico. +Significato simbolico di Nazaret / Nazareno. +Scelta divina dell’umile e del disprezzato, eMessia inatteso: gloria divina e umiltà concreta. +Struttura narrativa parallela: fuga e ritorno dall’Egitto. +Santa Famiglia: il divino vissuto nella vita quotidiana

+Giovanni D’Ercole

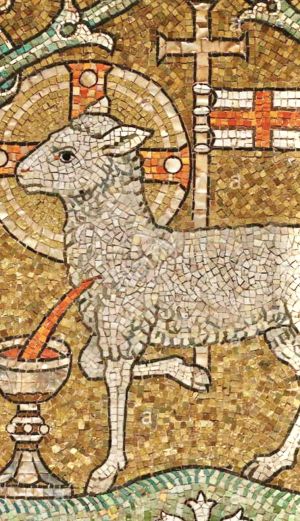

Ecco l’Agnello, negli agnelli. Rivoluzione della Tenerezza sana

Fratello, nei fratelli tutti

(Gv 1,29-34)

Nel quarto Vangelo il Battista non è «il precursore», bensì un «testimone» della Luce Agnello che suscita interrogativi di fondo.

Allarmate, le autorità lo mettono sotto inchiesta.

Ma non è lui che spazza via «il peccato» ossia l’umiliazione delle distanze incolmabili - e l’incapacità di corrispondere alla Vocazione personale, per la Vita senza limite.

Impaccio addirittura sottolineato dalla logica «del mondo»: dal falso insegnamento, dalla struttura stessa dell’istituzione ufficiale antica, così legata all’intreccio fra religione e potere.

Condannato a «mezzogiorno» [culmine e piena luce] della vigilia di Pasqua, Gesù incrocia il suo volgere terreno con l’ora in cui i sacerdoti del Tempio iniziavano a immolare gli agnelli della propiziazione [in origine, un sacrificio apotropaico che precedeva la transumanza].

Come per l’Agnello dei padri in terra estranea, che li aveva risparmiati dall’eccidio - il suo Sangue dona impulso per valicare il paese delle aride schiavitù, privo di tepore e intima consonanza.

Come noto, l’effigie dell’Agnello appartiene al filone teologico sacrificale, scaturito dal celebre testo di Isaia 53 e da tutto l’immaginario sacrale dell’oriente antico [che aveva elaborato una letteratura e un pensiero diffuso sul Re Messia].

Secondo la concezione biblica, il sovrano riuniva in sé e rappresentava l’intero popolo. L’Unto avrebbe avuto il compito ideale di trascinar via ed espiare le iniquità umane.

Ma Gesù non “espia” bensì «estirpa». Neppure “propizia”: il Padre non rifiuta la condizione precaria delle sue creature.

In Cristo che «sostiene e toglie» tutte le nostre vergogne e debolezze, l’Azione del Padre si fa intima - per questo decisiva.

Egli non annienta le trasgressioni con una sorta di amnistia, addirittura vicaria: non sarebbe autentica salvezza toccare solo le periferie e non il Nucleo, per riattivarci.

Un abito esterno non ci appartiene e non sarà mai nostro; non è assimilato, né diventa vita reale. Le sanatorie non educano, tutt’altro.

È vero che un agnellino in un mondo di lupi astuti non ha scampo. Presentarlo, significa vederlo perire, ma non come vittima designata: era l’unico modo affinché le belve che si credono persone capissero di essere ancora solo delle bestie.

Il Risorto introduce nel mondo una forza nuova, un dinamismo diverso, un modo d’istruire l’anima che si fa processo consapevole.

Solo educandoci, l’Altissimo-vicino annienta e vince l’istinto delle belve che si pappano a vicenda, credendosi esseri umani veri - addirittura spirituali.

Una terza allusione alla figura dell’Agnello insiste sull’icona votiva e categoria archetipa, associata al sacrificio di Abramo, ove Dio stesso provvede la vittima (Gn 22).

Certo che provvede: non ci ha creati angelici, bensì malfermi, transitori. Eppure, ogni Dono divino passa per la nostra ‘condizione’ traballante - che non è peccato, né colpa, bensì dato; nutrimento, e risorsa.

Siamo Perfetti nella molteplicità dei nostri versanti creaturali, persino nel limite: una bestemmia per l’uomo religioso antico… una realtà per l’uomo di Fede.

L’Agnello autentico non è solo rimando [morale]: la mansuetudine di chi è chiamato a donare tutto di sé, persino la pelle.

È immagine del ‘confine’ palese di coloro che non ce la farebbero mai a rendere geniale la vita, quindi ‘si lasciano trovare’ e caricare sulle spalle.

In tal guisa, nessun delirio decisionista.

Sarà l’Amico del nostro nucleo vocazionale a trasmettere forza e ideare la strada per farci tornare alla Casa ch’è davvero nostra: la Tenda che ricuce le vicende disperse.

Dimora che riannoda tutto l’essere che avremmo dovuto - e forse anche potuto - portare a frutto.

Incarnazione qui significa che l’Agnello è raffigurazione d’una globalità accolta - inusuale - del Volto divino negli uomini.

Totalità finalmente salda - paradossale, conciliata - che recupera il suo opposto innocente, naturale, spontaneo, incapace di miracolo.

Differenza tra religiosità e Fede.

[Feria propria del 3 gennaio]

Primo Testimone

Cari fratelli e sorelle,

[…] Giovanni Battista è stato il precursore, la "voce" inviata ad annunciare il Verbo incarnato. Perciò, commemorare la sua nascita significa in realtà celebrare Cristo, compimento delle promesse di tutti i profeti, dei quali il Battista è stato il più grande, chiamato a "preparare la via" davanti al Messia (cfr Mt 11, 9-10).

Tutti i Vangeli iniziano la narrazione della vita pubblica di Gesù con il racconto del suo battesimo nel fiume Giordano ad opera di Giovanni. San Luca inquadra l’entrata in scena del Battista con una cornice storica solenne. Anche il mio libro Gesù di Nazaret prende le mosse dal battesimo di Gesù al Giordano, evento che ebbe enorme risonanza ai suoi tempi. Da Gerusalemme e da ogni parte della Giudea la gente accorreva per ascoltare Giovanni Battista e farsi da lui battezzare nel fiume, confessando i propri peccati (cfr Mc 1,5). La fama del profeta battezzatore crebbe a tal punto che molti si domandavano se fosse lui il Messia. Ma egli – sottolinea l’evangelista - lo negò recisamente: "Io non sono il Cristo" (Gv 1,20). Egli comunque resta il primo "testimone" di Gesù, avendone ricevuto indicazione dal Cielo: "L’uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo" (Gv 1,33). Questo precisamente accadde quando Gesù, ricevuto il battesimo, uscì dall’acqua: Giovanni vide scendere su di Lui lo Spirito come una colomba. Fu allora che "conobbe" la piena realtà di Gesù di Nazaret, e iniziò a farlo "conoscere a Israele" (Gv 1,31), indicandolo come Figlio di Dio e redentore dell’uomo: "Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo" (Gv 1,29).

Da autentico profeta, Giovanni rese testimonianza alla verità senza compromessi. Denunciò le trasgressioni dei comandamenti di Dio, anche quando protagonisti ne erano i potenti. Così, quando accusò di adulterio Erode ed Erodiade, pagò con la vita, sigillando col martirio il suo servizio a Cristo, che è la Verità in persona. Invochiamo la sua intercessione, insieme con quella di Maria Santissima, perché anche ai nostri giorni la Chiesa sappia mantenersi sempre fedele a Cristo e testimoniare con coraggio la sua verità e il suo amore per tutti.

[Papa Benedetto, Angelus 24 giugno 2007]

Vittima libera ed eterna

“Cuore di Gesù, vittima dei peccati, abbi pietà di noi”.

1. Carissimi fratelli e sorelle, questa invocazione delle litanie del Sacro Cuore ci ricorda che Gesù, secondo la parola dell’apostolo Paolo, “è stato messo a morte per i nostri peccati” (Rm 4, 25); benché, infatti, egli non avesse commesso peccato, “Dio lo ha trattato da peccato in nostro favore” (2 Cor 5, 21). Sul Cuore di Cristo gravò, immane, il peso del peccato del mondo.

In lui si è compiuta in modo perfetto la figura dell’“agnello pasquale”, vittima offerta a Dio perché nel segno del suo sangue fossero risparmiati i primogeniti degli Ebrei (cf. Es 12, 21-27). Giustamente, pertanto, Giovanni Battista riconobbe in lui il vero “Agnello di Dio” (Gv 1, 29): - agnello innocente, che aveva preso su di sé il peccato del mondo per immergerlo nelle acque salutari del Giordano (cf. Mt 3, 3-16 et par.); - agnello mite, “condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori” (Is 53,7), perché dal suo divino silenzio fosse confusa la parola superba degli uomini iniqui.

Gesù è vittima volontaria, perché si è offerto “liberamente alla sua passione” (Missale Romanum, Prex euchar. II), quale vittima di espiazione per i peccati degli uomini (cf. Lv 1, 4; Eb 10, 5-10). che ha consumato nel fuoco del suo amore.

2. Gesù è vittima eterna. Risorto da morte e glorificato alla destra del Padre, egli conserva nel suo corpo immortale i segni delle piaghe delle mani e dei piedi forati, del costato trafitto (cf. Gv 20, 27; Lc 24, 39-40) e li presenta al Padre nella sua incessante preghiera di intercessione in nostro favore (cf. Eb 7, 25; Rm 8, 34).

La mirabile sequenza della Messa di Pasqua, ricordando questo dato della nostra fede, esorta:

“Alla vittima pasquale, / si innalzi oggi il sacrificio di lode. / L’agnello ha redento il suo gregge. / L’innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre” (Sequentia “Victimae Paschali”, str. 1).

E il prefazio di tale solennità proclama:

Cristo è “il vero Agnello che ha tolto i peccati del mondo, / è lui che morendo ha distrutto la morte, / e risorgendo ha ridato a noi la vita”.

3. Fratelli e sorelle, in quest’ora della preghiera mariana abbiamo contemplato il Cuore di Gesù vittima dei nostri peccati; ma prima di tutti e più profondamente di tutti lo contemplò la sua Madre addolorata, della quale la liturgia canta: “Per i peccati del popolo suo / ella vide Gesù nei tormenti / del duro supplizio” (Sequentia “Stabat Mater”, str 7).

Nella prossimità della memoria liturgica della beata Vergine Maria addolorata, ricordiamo questa presenza intrepida e interceditrice della Madonna sotto la Croce del Calvario, e pensiamo con immensa riconoscenza che, in quel momento, il Cristo morente, vittima dei peccati del mondo, ce l’ha affidata come Madre: “Ecco la tua Madre” (Gv 19, 27).

A Maria affidiamo la nostra preghiera, mentre diciamo al Figlio suo Gesù:

Cuore di Gesù,

vittima dei nostri peccati,

accogli la nostra lode,

la gratitudine perenne,

il pentimento sincero.

Abbi pietà di noi,

oggi e sempre. Amen.

[Papa Giovanni Paolo II, Angelus 10 settembre 1989]

Manifestato in modo impensabile

Al centro del Vangelo di oggi (Gv 1,29-34) c’è questa parola di Giovanni il Battista: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!» (v. 29). Una parola accompagnata dallo sguardo e dal gesto della mano che indicano Lui, Gesù.

Immaginiamo la scena. Siamo sulla riva del fiume Giordano. Giovanni sta battezzando; c’è tanta gente, uomini e donne di varie età, venuti lì, al fiume, per ricevere il battesimo dalle mani di quell’uomo che a molti ricordava Elia, il grande profeta che nove secoli prima aveva purificato gli israeliti dall’idolatria e li aveva ricondotti alla vera fede nel Dio dell’alleanza, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe.

Giovanni predica che il regno dei cieli è vicino, che il Messia sta per manifestarsi e bisogna prepararsi, convertirsi e comportarsi con giustizia; e si mette a battezzare nel Giordano per dare al popolo un mezzo concreto di penitenza (cfr Mt 3,1-6). Questa gente veniva per pentirsi dei propri peccati, per fare penitenza, per ricominciare la vita. Lui sa, Giovanni sa che il Messia, il Consacrato del Signore è ormai vicino, e il segno per riconoscerlo sarà che su di Lui si poserà lo Spirito Santo; infatti Lui porterà il vero battesimo, il battesimo nello Spirito Santo (cfr Gv 1,33).

Ed ecco il momento arriva: Gesù si presenta sulla riva del fiume, in mezzo alla gente, ai peccatori – come tutti noi –. E’ il suo primo atto pubblico, la prima cosa che fa quando lascia la casa di Nazaret, a trent’anni: scende in Giudea, va al Giordano e si fa battezzare da Giovanni. Sappiamo che cosa succede – lo abbiamo celebrato domenica scorsa –: su Gesù scende lo Spirito Santo in forma come di colomba e la voce del Padre lo proclama Figlio prediletto (cfr Mt 3,16-17). E’ il segno che Giovanni aspettava. E’ Lui! Gesù è il Messia. Giovanni è sconcertato, perché si è manifestato in un modo impensabile: in mezzo ai peccatori, battezzato come loro, anzi, per loro. Ma lo Spirito illumina Giovanni e gli fa capire che così si compie la giustizia di Dio, si compie il suo disegno di salvezza: Gesù è il Messia, il Re d’Israele, ma non con la potenza di questo mondo, bensì come Agnello di Dio, che prende su di sé e toglie il peccato del mondo.

Così Giovanni lo indica alla gente e ai suoi discepoli. Perché Giovanni aveva una numerosa cerchia di discepoli, che lo avevano scelto come guida spirituale, e proprio alcuni di loro diventeranno i primi discepoli di Gesù. Conosciamo bene i loro nomi: Simone, detto poi Pietro, suo fratello Andrea, Giacomo e suo fratello Giovanni. Tutti pescatori; tutti galilei, come Gesù.

Cari fratelli e sorelle, perché ci siamo soffermati a lungo su questa scena? Perché è decisiva! Non è un aneddoto. E’ un fatto storico decisivo! Questa scena è decisiva per la nostra fede; ed è decisiva anche per la missione della Chiesa. La Chiesa, in ogni tempo, è chiamata a fare quello che fece Giovanni il Battista, indicare Gesù alla gente dicendo: «Ecco l’Agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!». Lui è l’unico Salvatore! Lui è il Signore, umile, in mezzo ai peccatori, ma è Lui, Lui: non è un altro, potente, che viene; no, no, è Lui!

E queste sono le parole che noi sacerdoti ripetiamo ogni giorno, durante la Messa, quando presentiamo al popolo il pane e il vino diventati il Corpo e il Sangue di Cristo. Questo gesto liturgico rappresenta tutta la missione della Chiesa, la quale non annuncia sé stessa. Guai, guai quando la Chiesa annuncia se stessa; perde la bussola, non sa dove va! La Chiesa annuncia Cristo; non porta sé stessa, porta Cristo. Perché è Lui e solo Lui che salva il suo popolo dal peccato, lo libera e lo guida alla terra della vera libertà.

La Vergine Maria, Madre dell’Agnello di Dio, ci aiuti a credere in Lui e a seguirlo.

[Papa Francesco, Angelus 15 gennaio 2017]

Dietro di me: preparare o accogliere

Nessun senso unico

(Gv 1,19-28)

«Dietro di me» [v.27 testo greco] è la posizione del discepolo rispetto a quella che assumeva il maestro.

Gesù in ricerca ha scelto la scuola di Giovanni, di cui è diventato allievo, poi se ne è scostato - strappandogli anche alcuni ammiratori.

A un certo punto del suo percorso si è accorto che il nostro cammino spirituale non poggia su facili esclusioni: moraliste, unilaterali, astratte - stabilite da nomenclature disinfettanti (istituzionali o espulse).

Il cuore del Padre è oltre le attese divisive e puriste, che anche il Battezzatore riteneva indiscutibili e inculcava ai suoi allievi.

Dio opera solo in favore della vita: le sue azioni sono tutte positive - umanizzanti, di recupero, di consapevolezza e integrazione dell’essere personale - non di rigetto.

Alla sua scuola si cresce facendo tesoro di sé, delle relazioni, delle cose così come sono e dove sono; in modo integrale. Nessuno dovrebbe essere a ristagno, o in competizione con l'altro.

Principio non negoziabile: Dio e i suoi figli si fanno in mezzo, non davanti.

Nessuno è chiamato a stare dietro e seguire: tutti devono esprimersi. Su base vocazionale, ciascuno è già perfetto!

Per questo motivo Gesù inviterà i suoi discepoli anche un pochino sconclusionati a farsi pescatori di uomini.

In ogni tempo i suoi intimi sono chiamati a trasmettere respiro, traendo i fratelli da gorghi di morte - non a diventare guide, direttori e dirigisti, ovvero “pastori”.

Nessuno è destinato a stare buono e mortificato in qualche gregge, condotto da chi la sa lunga. La ricchezza non è fuori di noi.

Unico condottiero e modello è lo Spirito divino, che senza posa stupisce.

Vento impetuoso: non sai da dove viene né dove va (Gv 3,8), ma trasmette esclusivamente vita - anche da forme e vicende di morte.

L’essere si accentua e rallegra solo quando le risorse di ciascuno sono scoperte, non “riparate”. E accolte, valorizzate, messe in gioco, amplificate, scambiate, dinamizzate in rapporto di reciprocità.

Dio non è un sequestrato, e ha poliedrici linguaggi particolari; per ciascuno dei suoi figli, un suo percorso irripetibile.

L’Eterno sogna in favore d’ognuno di noi una Via e una realizzazione missionaria eccezionale, unica, non omologabile.

Le religioni tradizionali ad es. esorcizzano le emozioni negative, l’imperfezione.

Esse aborriscono il limite, rinnegano le avversità; non stanno bene qualsiasi cosa accada. Infatti vogliono rapporti, evidenze, e anime sempre sistemate.

Troppe forme di devozione predicano la guerra interiore, perfino in modo palese.

Così purtroppo faceva anche Giovanni, mettendo donne e uomini contro se stessi o il loro carattere, e le movenze spontanee.

Guise che fanno diventare esterni.

Viceversa, il Padre vuole far vivere e sbocciare; perciò non è sempre pieno di pareri.

Il Signore trae meraviglie che faranno scalpore, proprio dai lati oscuri; trasformati in sorgenti di nuove magie.

Ai primi cristiani, i discepoli del Battista chiedevano spiegazioni sul Cristo:

“Voi che ritenete Gesù Messia, non ricordate che è stato il nostro maestro a battezzarlo, aggregandolo alla sua scuola? Come può l’Unto farsi discepolo di altri, e dover imparare qualcosa?”.

I piccoli figli di Dio erano però già passati dalla mentalità piramidale e apodittica delle religioni d’un tempo [dove i modelli cascano come fulmini e istigano tribunali: vv.19-25] all’idea concreta d’Incarnazione.

[La vera teologia dell’Incarnazione si completa in fieri, e nel frattempo dovrebbe spazzar via tutte le gabbie mentali, anche nell’età apparentemente trasandata della crisi e dell’emergenza critica globale].

Ancora oggi, l’aggancio con la storia e la sua nuova energia stanno mandando al tappeto tutti i luoghi comuni, persino del credere.

Ma l’ansia che ci genera è per la nascita di una nuova Vita, più in grado di percepire: attenta e autentica.

Gesù ha conosciuto la penuria esistenziale di tutti: i bisogni, l’ignoranza, la crescita; come ogni uomo. Ed ha vissuto in sé e compreso il valore naturale-sovrannaturale dell’esplorazione.

Invece che farsi “ritoccare”, riformare e castrare a monte, il nuovo Rabbi ha compiuto egli stesso un Esodo addirittura variegato e non conformista, che lo ha arricchito.

Anch’Egli ha dovuto correggere il percorso iniziale [da discepolo di Giovanni (v.27a) insieme a quelli che sono poi diventati i primi Apostoli] e ricredersi: valore aggiunto, non impurità.

Ha fatto tutto come noi, senza la malattia del dottrinarismo a senso unico; per questo ci riconosciamo davvero in Cristo, nella sua Parola, e nella sua amabilissima vicenda.

E riconoscerlo Sposo dell’anima (v.27b).

È pienamente umano procedere per tentativi ed errori, aggiustando il tiro man mano che ci si rende conto - guarendo l’ottica di approccio, sia all’intuizione del divino, che al senso creaturale.

Evitando in tal guisa di diventare nevrotici per adattamento, perché nel frattempo che si procede ogni anima fa tesoro delle esperienze e si prepara a porgere una sintesi personale.

È tale dignità unitiva che coinvolge nell’Amore. Non siamo chiamati ad essere forzuti a prescindere.

I finti-sicuri poi seminano le più strampalate incertezze, e combinano i peggiori guai, per tutti.

Creando ambienti che sembrano cimiteri frequentati da zombie [direbbe Papa Francesco] spersonalizzati. E astuti che dirigono.

Nella sua Ricerca tutta umana, Gesù ha via via compreso che la stessa Vita intima del Padre viene offerta come Dono: una Sorpresa a nostro favore.

Impossibile coniarla su misura dei pregiudizi antichi.

Inverosimile - dunque - allestire una qualche manifestazione del Messia a partire dalle nostre precomprensioni, o conversioni eticiste a U, forbite di ritorni, allestimenti, eventi, iniziative.

L’Altissimo ci spiazza di continuo, e non ricalca assolutamente opinioni consolidate, o manierismi.

La Felicità è fuori da meccanismi sterili che progettano i minimi dettagli. È piuttosto Alleanza con il lato ombra, che tuttavia ci appartiene.

Sacro Patto che trasmette completezza di essere: percezione-soglia della Gioia.

Insomma, siamo immersi in un Mistero di Gratuità e stupore vitale che travalica la crescita normalizzata, tutta sotto condizioni.

Scrive il Tao Tê Ching (LI):«Nessuno comanda il Tao, ma viene ognor spontaneo». E il maestro Ho-shang Kung commenta: «Il Tao non soltanto fa venire alla vita le creature, ma per di più le fa crescere, le nutre, le completa, le matura, le ripara, le sviluppa, le mantiene integre nella vita».

Il Padre fa risorgere nello Spirito, senza una trafila di progressioni a tappe e scalate.

Procedure altrui, le quali invece di rigenerare l’esistenza ci sbattono sempre in faccia il sospetto di essere inadeguati, impantanati, incapaci di perfezione, e vecchiotti.

Cassiano e infine anche Tommaso d’Aquino le avrebbero forse classificate col titolo di “vizi spirituali”, quali espressioni derivate da «fornicatio mentis» [et corporis].

Mentre il Battista e tutta la tradizione seriosa immaginava di dover tanto preparare l’avvento del Regno, Gesù ha invece proposto di accoglierlo: unica possibilità di Perfezione e Giovinezza feconde.

Non esistiamo più in funzione di Dio - come nelle religioni che stanno sempre a disporre tutto - ma viviamo di Lui, con stupore e in modo irripetibile.

Sottolinea ancora il maestro Ho-shang Kung: «Il Tao fa vivere le creature, ma non le tiene come sue: ciò che esse prendono è a loro beneficio».

È la fine dei modelli per scolari “trattenuti” - non naturali, né intuitivi. Paradigmi i quali hanno sottoposto le civiltà a prove estenuanti: non sono nostre.

Tuttora, molte iperboli, e sforzi anche “religiosi”, non sono in favore di percorsi vocazionali in prima persona.

Le strade conformiste e già confezionate [glamour o vetuste] appaiono eteree, o rinunciatarie, puritane, volontariste, atletiche; nonché fantasiose, ma tutte schematiche, e disincarnate.

Esse montano impalcature sempre lontanissime dalla realtà che Viene, e dalle genuine cose del Cielo.

Per noi incerti, inadeguati, incapaci di miracolo - e che non amiamo le ideologie cerebrali o il separatismo degli eroi tutti d’un pezzo - Bella questa rassicurazione affatto puntigliosa e caparbia!

La ricchezza non è fuori di noi.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Chi è il Soggetto della tua vita spirituale? Dove abita?

Preparare o accogliere: nessun senso unico

(Gv 1,19-28)

Il cuore del Padre è oltre le attese divisive e puriste, che anche il Battezzatore riteneva indiscutibili e inculcava ai suoi allievi.

Dio opera solo in favore della vita: le sue azioni sono tutte positive - umanizzanti, di recupero - non di rigetto.

L’«essere» si accentua e rallegra solo quando le risorse di ciascuno sono scoperte, accolte, valorizzate; non “riparate”.

Le religioni tradizionali esorcizzano le emozioni negative, l’imperfezione; aborriscono il limite. Vogliono rapporti, cose e anime sempre sistemate.

Il Padre invece desidera far vivere e sbocciare; perciò non è sempre pieno di pareri.

Egli trae meraviglie che faranno scalpore, proprio dai lati oscuri; trasformati in sorgenti di nuove magie.

Gesù ha conosciuto la penuria esistenziale di tutti: i bisogni, la crescita; come ogni uomo. Ed ha vissuto in sé e compreso il valore dell’esplorazione.

Invece che farsi “ritoccare” e riformare, il nuovo Rabbi ha compiuto egli stesso un Esodo non conformista, che lo ha arricchito.

Anch’Egli ha dovuto correggere il percorso iniziale [da discepolo di Giovanni (v.27a) insieme a quelli che sono poi diventati i primi Apostoli] e ricredersi: valore aggiunto, non impurità.

Ha fatto tutto come noi, senza atteggiamenti unilaterali; per questo possiamo riconoscerci davvero in Cristo, nella sua Parola, e nella sua amabilissima vicenda.

E riconoscerlo Sposo dell’anima (v.27b).

È tale dignità unitiva che coinvolge nell’Amore. Non siamo chiamati ad essere forzuti a prescindere.

Nella sua Ricerca tutta umana, Gesù ha via via compreso che la stessa Vita intima del Padre viene offerta come Dono - una Sorpresa a nostro favore: impossibile coniarla su misura dei pregiudizi [antichi, o che seguono l’ultima moda].

L’Altissimo ci spiazza di continuo, e non ricalca assolutamente opinioni consolidate, o manierismi.

La Felicità è fuori da meccanismi sterili che progettano i minimi dettagli. È piuttosto Alleanza con il lato ombra, che tuttavia ci appartiene.

Sacro Patto che trasmette completezza di essere: percezione-soglia della Gioia.

Insomma, siamo immersi in un Mistero di Gratuità e stupore vitale che travalica la crescita normalizzata, tutta sotto condizioni.

Procedure altrui. Cassiano e infine anche Tommaso d’Aquino le avrebbero forse classificate col titolo di ‘vizi spirituali’, quali espressioni derivate da «fornicatio mentis» [et corporis].

Mentre il Battista e tutta la tradizione seriosa immaginava di dover tanto ‘preparare’ l’avvento del Regno, Gesù ha invece proposto di ‘accoglierlo’: unica possibilità di Perfezione e Giovinezza feconde.

Non esistiamo più in funzione di Dio - come nelle religioni che stanno sempre a disporre tutto - ma viviamo di Lui, con stupore e in modo irripetibile.

È la fine dei modelli per scolari “trattenuti”, non naturali.

Per noi incerti, inadeguati, incapaci di miracolo - Bella questa rassicurazione!

La ricchezza non è fuori di noi.

[Ss. Basilio e Gregorio, 2 gennaio]

Voce che prepara la strada

Questo periodo dell’anno liturgico mette in risalto le due figure che hanno avuto un ruolo preminente nella preparazione della venuta storica del Signore Gesù: la Vergine Maria e san Giovanni Battista. Proprio su quest’ultimo si concentra il testo odierno del Vangelo di Marco. Descrive infatti la personalità e la missione del Precursore di Cristo (cfr Mc 1,2-8). Incominciando dall’aspetto esterno, Giovanni viene presentato come una figura molto ascetica: vestito di pelle di cammello, si nutre di cavallette e miele selvatico, che trova nel deserto della Giudea (cfr Mc 1,6). Gesù stesso, una volta, lo contrappose a coloro che “stanno nei palazzi dei re” e che “vestono con abiti di lusso” (Mt 11,8). Lo stile di Giovanni Battista dovrebbe richiamare tutti i cristiani a scegliere la sobrietà come stile di vita, specialmente in preparazione alla festa del Natale, in cui il Signore – come direbbe san Paolo – “da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà” (2 Cor 8,9).

Per quanto riguarda la missione di Giovanni, essa fu un appello straordinario alla conversione: il suo battesimo “è legato a un ardente invito a un nuovo modo di pensare e di agire, è legato soprattutto all’annuncio del giudizio di Dio” (Gesù di Nazaret, I, Milano 2007, p. 34) e della imminente comparsa del Messia, definito come “colui che è più forte di me” e che “battezzerà in Spirito Santo” (Mc 1,7.8). L’appello di Giovanni va dunque oltre e più in profondità rispetto alla sobrietà dello stile di vita: chiama ad un cambiamento interiore, a partire dal riconoscimento e dalla confessione del proprio peccato. Mentre ci prepariamo al Natale, è importante che rientriamo in noi stessi e facciamo una verifica sincera sulla nostra vita. Lasciamoci illuminare da un raggio della luce che proviene da Betlemme, la luce di Colui che è “il più Grande” e si è fatto piccolo, “il più Forte” e si è fatto debole.

Tutti e quattro gli Evangelisti descrivono la predicazione di Giovanni Battista facendo riferimento ad un passo del profeta Isaia: “Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio»” (Is 40,3). Marco inserisce anche una citazione di un altro profeta, Malachia, che dice: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via” (Mc 1,2; cfr Mal 3,1). Questi richiami alle Scritture dell’Antico Testamento “parlano dell’intervento salvifico di Dio, che esce dalla sua imperscrutabilità per giudicare e salvare; a Lui bisogna aprire la porta, preparare la strada” (Gesù di Nazaret, I, p. 35).

Alla materna intercessione di Maria, Vergine dell’attesa, affidiamo il nostro cammino incontro al Signore che viene, mentre proseguiamo il nostro itinerario di Avvento per preparare nel nostro cuore e nella nostra vita la venuta dell’Emmanuele, il Dio-con-noi.

[Papa Benedetto, Angelus 4 dicembre 2011]

Patres Ecclesiae

1. Padri della Chiesa sono giustamente chiamati quei santi che, con la forza di fede, la profondità e la ricchezza dei loro insegnamenti, nel corso dei primi secoli l'hanno rigenerata e grandemente incrementata (cfr. Gal 4, 19; Vincentii Lirinensis «Commonitorium», I,3: PL 50, 641).

In verità «padri» della Chiesa, perché da loro, mediante il Vangelo, essa ha ricevuto la vita (cfr. 1 Cor 4, 15). E anche suoi costruttori, perché da loro - sul fondamento unico posto dagli apostoli, che è il Cristo (cfr. 1 Cor 3, 11) - la Chiesa di Dio è stata edificata nelle sue strutture portanti.

Della vita attinta dai suoi padri la Chiesa ancora oggi vive; e sulle strutture poste dai suoi primi costruttori ancora oggi viene edificata, nella gioia e nella pena del suo cammino e del suo travaglio quotidiano.

Padri dunque sono stati, e padri restano per sempre: essi stessi, infatti, sono una struttura stabile della Chiesa, e per la Chiesa di tutti i secoli adempiono a una funzione perenne. Cosicché ogni annuncio e magistero successivo, se vuole essere autentico, deve confrontarsi con il loro annuncio e il loro magistero; ogni carisma e ogni ministero deve attingere alla sorgente vitale della loro paternità; e ogni pietra nuova, aggiunta all'edificio santo che ogni giorno cresce e si amplifica (cfr. Ef 2, 21), deve collocarsi nelle strutture già da loro poste, e con esse saldarsi e connettersi.

Guidata da queste certezze, la Chiesa non si stanca di ritornare ai loro scritti - pieni di sapienza e incapaci di invecchiare - e di rinnovarne continuamente il ricordo. E' quindi con grande gioia che nel corso dell'anno liturgico sempre di nuovo incontriamo i nostri padri: e ogni volta ne siamo confermati nella fede e incoraggiati nella speranza.

E ancora più grande è la nostra gioia quando particolari circostanze invitano a incontrarli in modo più prolungato e profondo. Di tale natura è appunto la ricorrenza di questo anno, che segna il XVI centenario dal transito del nostro padre Basilio, Vescovo di Cesarea.

2. La vita e il ministero di san Basilio

Fra i padri greci chiamato «grande», nei testi liturgici bizantini Basilio è invocato come «luce della pietà» e «luminare della Chiesa». La illuminò, infatti, e tuttora la illumina: non meno per «la purezza della sua vita» che per l'eccellenza della sua dottrina. Poiché il primo e più grande insegnamento dei santi è pur sempre la loro vita.

Nato in una famiglia di santi, Basilio ebbe anche il privilegio di una educazione eletta, presso i più reputati maestri di Costantinopoli e di Atene.

Ma a lui parve che la sua vita cominciasse veramente solo quando, in modo più pieno e determinante, gli fu dato di conoscere il Cristo come suo Signore: quando, cioè, attirato irresistibilmente da lui, praticò quel distacco radicale che avrebbe poi tanto inculcato nel suo insegnamento (cfr. S.Basilii «Regulae fusius tractatae», 8: PG 31, 933c-941a), e divenne suo discepolo.

Si mise allora alla sequela del Cristo, volendo conformarsi soltanto a lui: guardando a lui solo, ascoltando lui solo (cfr. S.Basilii «Moralia», LXXX,1: PG 31, 860bc), e in tutto e per tutto considerandolo suo unico «sovrano, re, medico, e maestro di verità» (S.Basilii «De Baptismo», I,1: PG 31, 1516b).

Senza esitare, quindi, abbandonò quegli studi che pure tanto aveva amato e dai quali aveva tratto immensi tesori di scienza (cfr. Gregorii Nazianzeni «In laudem Basilii»: PG 36, 525c-528c): avendo infatti deciso di servire a Dio solo, non volle più sapere nulla all'infuori del Cristo (cfr. 1 Cor 2, 2), e ritenne vanità ogni sapienza che non fosse quella della croce. Sono parole sue, con le quali, già verso il termine della vita, rievocava l'evento della sua conversione: «Io avevo sciupato molto tempo nella vanità, perdendo quasi tutta la mia giovinezza nel lavoro vano a cui mi applicavo per apprendere gli insegnamenti di quella sapienza che Dio ha resa stolta (cfr. 1 Cor 1, 20); finché un giorno, come svegliandomi da un sonno profondo, riguardai alla mirabile luce della verità del Vangelo, e considerai l'inutilità della sapienza dei prìncipi di questo mondo che sono ridotti all'impotenza (cfr. 1 Cor 2, 6). Allora piansi molto sulla mia miserabile vita» (cfr. S.Basilii «Epistula» 223: PG 32, 824a).

Pianse sulla sua vita, benché già prima - secondo la testimonianza di Gregorio Nazianzeno, suo compagno di studi - fosse umanamente esemplare (cfr. S.Gregorii Nazianzeni «In laudem Basilii»: PG 36,521cd): gli sembrò nondimeno «miserabile», perché non era in modo totale ed esclusivo consacrata a Dio, che è l'unico Signore.

Con irrefrenabile impazienza, interruppe dunque gli studi intrapresi e, abbandonati i maestri della sapienza ellenica, «attraversò molte terre e molti mari» (S.Basilii «Epistula» 204: PG 32, 753a) in cerca di altri maestri: quegli «stolti» e quei poveri che nei deserti si esercitavano a ben diversa sapienza.

Cominciò così ad apprendere cose mai salite al cuore dell'uomo (cfr. 1 Cor 2, 9), verità che i retori e i filosofi non avrebbero mai potuto insegnargli (cfr. S.Basilii «Epistula» 223»: PG 32, 824bd). E in questa sapienza nuova crebbe poi di giorno in giorno, in un meraviglioso itinerario di grazia: mediante la preghiera, la mortificazione, l'esercizio della carità, il continuo commercio con le sante Scritture e gli insegnamenti dei Padri (cfr. praesertim S.Basilii «Epistula» 2 et 22).

Ben presto fu chiamato al ministero.

Ma anche nel servizio delle anime, con saggio equilibrio seppe comporre la predicazione infaticabile con spazi di solitudine e ampio respiro di preghiera. Riteneva infatti che ciò fosse di inderogabile necessità per la «purificazione dell'anima» (S.Basilii «Epistula» 2: PG 32, 228a; cfr. «Epistula» 210: PG 32, 769a), e quindi perché l'annuncio della parola potesse sempre essere confermato dall'«evidente esempio» della vita (S.Basilii «Regulae fusius tractatae», 43: PG 31, 1028a-1029b; cfr. «Moralia», LXX, 10: PG 31, 824d-825b).

Così divenne pastore e fu insieme, nel senso più sostanziale del termine, monaco; anzi, fu certo fra i più grandi dei monaci-Pastori della Chiesa: figura singolarmente completa di Vescovo, e grande promotore e legislatore del monachesimo.

Forte, infatti, della propria personale esperienza, Basilio contribuì fortemente alla formazione di comunità di cristiani totalmente consacrati al «divino servizio» (S.Benedicti «Regula», Prologus), e si assunse l'impegno e la fatica di sostenerle con frequenti visite (cfr. S.Gregorii Nazianzeni «In laudem Basilii»: PG 36, 536b): per sua e loro edificazione intrattenendosi con esse in mirabili colloqui, molti dei quali, per grazia di Dio, ci sono stati trasmessi per scritto (cfr. S.Basilii «Regulae brevius tractatae», Proemium: PG 31, 1080ab). A questi scritti hanno attinto vari legislatori del monachesimo, non ultimo lo stesso san Benedetto, che considera Basilio come suo maestro (cfr. S.Benedicti «Regula», LXXIII,5); a questi scritti - direttamente o indirettamente conosciuti - si sono ispirati la più parte di coloro che, in oriente come in occidente, hanno abbracciato la vita monastica.

Per questo si ritiene da molti che quella struttura capitale della vita della Chiesa che è il monachesimo sia stata posta, per tutti i secoli, principalmente da san Basilio; o che, almeno, non sia stata definita nella sua natura più propria senza il suo decisivo contributo.

Basilio ebbe molto a soffrire per i mali in cui gemeva, in quell'ora difficile, il Popolo di Dio (cfr. S.Basilii «De iudicio»: PG 31, 653b). Li denunciò con franchezza, e, con lucidità e amore, ne individuò le cause, per accingersi coraggiosamente a una vasta opera di riforma. Cioè all'opera - da perseguire in ogni tempo, da rinnovare a ogni generazione - volta a riportare la Chiesa del Signore, «per la quale il Cristo è morto e sulla quale ha effuso abbondante il suo Spirito» (cfr. S.Basilii «De iudicio»: PG 31,653b), alla sua forma primitiva: a quella normativa immagine, bella e pura, che ce ne trasmettono la parola del Cristo e degli Atti degli Apostoli. Quante volte Basilio ricorda, con passione e costruttiva nostalgia, il tempo in cui «la moltitudine dei credenti era un cuore solo e un'anima sola»! (At 4, 32; cfr. S.Basilii «De iudicio»: PG 36, 660c; cfr. «Regulae fusius tractatae», 7: PG 31, 933c; cfr. «Homilia tempore famis»: PG 31, 325ab).

Il suo impegno di riforma si volse insieme, con armonia e compiutezza, praticamente a tutti gli aspetti e gli ambiti della vita cristiana.

Per la natura stessa del suo ministero, il Vescovo è innanzitutto pontefice del suo popolo- e il Popolo di Dio è prima di tutto popolo sacerdotale.

Non può quindi in alcun modo trascurare la liturgia - la sua forza e ricchezza, la sua bellezza, la sua «verità» - un Vescovo veramente sollecito del bene della Chiesa. Nell'opera pastorale, anzi, l'impegno pr la liturgia sta logicamente al vertice di tutto e concretamente in cima a ogni altra scelta: la liturgia, infatti - come ricorda il Concilio Vaticano II - è «il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa, e insieme la fonte da cui promana tutta la sua virtù» («Sacrosanctum Concilium», 10), cosicché «nessun'altra azione della Chiesa ne uguaglia l'efficacia» («Sacrosanctum Concilium», 7).

Di questo si mostrò perfettamente consapevole Basilio e il «legislatore di monaci» (cfr. S.Gregorii Nazianzenii «In laudem Basilii»: PG 36, 541c) seppe essere anche sapiente «riformatore liturgico» (cfr. S.Gregorii Nazianzenii «In laudem Basilii»: PG 36, 541c).

Della sua opera in questo ambito resta, eredità preziosissima per la Chiesa di tutti i tempi, l'anafora che legittimamente porta il suo nome: la grande preghiera eucaristica che, da lui rifusa e arricchita, è bellissima fra le più belle.

Non solo: lo stesso ordinamento fondamentale della preghiera salmodica ebbe in lui uno dei maggiori ispiratori e artefici (cfr. S.Basilii «Epistula» 2 et «Regula fusius tractatae», 37: PG 31, 1013b-1016c). Così, soprattutto per l'impulso dato da lui, la salmodia - «incenso spirituale», respiro e conforto del Popolo di Dio (cfr. S.Basilii «In Psalmum» 1: PG 29, 212a-213c) - nella sua Chiesa fu amata moltissimo dai fedeli, e divenne nota ai piccoli e agli adulti, ai dotti e agli incolti (cfr. S.Basilii «In Psalmum» 1: PG 29, 212a-213c). Come riferisce lo stesso Basilio: «Presso di noi il popolo si alza di notte per recarsi alla casa della preghiera,... e trascorre la notte alternando salmi e preghiere» (S.Basilii «Epistula» 207: PG 32, 764ab). I salmi, che nelle chiese rimbombavano come tuoni (cfr. S.Gregorii Nazianzeni «In laudem Basilii»: PG 36, 561cd), si udivano risuonare anche nelle case e nelle piazze (cfr. S.Basilii «In Psalmum» 1: PG 29, 212c).

Basilio amò di amore geloso la Chiesa (cfr. 2 Cor 11, 2): e sapendo che la sua verginità e la sua stessa fede, della purezza di questa fede fu custode vigilantissimo.

Per questo dovette e seppe combattere con coraggio: non contro uomini, ma contro ogni adulterazione della parola di Dio (cfr. 2 Cor 2 17), ogni falsificazione della verità, ogni manomissione del deposito santo (cfr. 1 Tm 6,20) trasmesso dai Padri. Il suo impeto perciò non aveva nulla di passionale: era forza di amore; e la sua chiarezza nulla di puntiglioso: era delicatezza di amore.

Così, dall'inizio al termine del suo ministero combatté per salvaguardare intatto il senso della formula di Nicea riguardo alla divinità del Cristo «consostanziale» al Padre (cfr. S.Basilii «Epistula» 9: PG 32, 72a; «Epistula» 52: PG 32, 392b-396a; «Adv. Eunomium», I: PG 29, 556c); e ugualmente combatté perché non fosse sminuita la gloria dello Spirito che, «facendo parte della Trinità ed essendo della divina e beata natura di essa» (S.Basilii «Epistula» 243: PG 32, 909a), deve essere con il Padre e il Figlio connumerato e conglorificato (cfr. S.Basilii «De Spiritu Sancto»: PG 32, 117c).

Con fermezza, ed esponendosi personalmente a pericoli gravissimi, vigilò e combatté anche per la libertà della Chiesa: da vero Vescovo, non esitando a contrapporsi ai regnanti per difendere il diritto suo e del Popolo di Dio di professare la verità e di ubbidire al Vangelo (cfr. S.Gregorii Nazianzeni «In laudem Basilii»: PG 36, 557c-561c). Il Nazianzeno, che riferisce un episodio saliente di questa lotta, fa ben comprendere che il segreto della sua forza non risiedeva che nella semplicità stessa del suo annuncio, nella chiarezza della sua testimonianza, e nell'inerme maestà della sua dignità sacerdotale (cfr. S.Gregorii Nazianzeni «In laudem Basilii»: PG 36, 561c-564b).

Non minore severità che contro eresie e tiranni, Basilio mostrò contro equivoci e abusi all'interno della Chiesa: particolarmente, contro la mondanizzazione e l'attaccamento ai beni.

A muoverlo era, ancora e sempre, il medesimo amore alla verità e al Vangelo; benché in modo diverso, era pur sempre il Vangelo, infatti, a essere negato e contraddetto: sia dall'errore degli eresiarchi, che dall'egoismo dei ricchi.

Al riguardo sono memorabili, e rimangono esemplari, i testi di alcuni suoi discorsi: «Vendi quello che hai e dallo ai poveri (Mt 19, 22);... perché, anche se non hai ucciso o commesso adulterio o rubato o detto falsa testimonianza, non ti serve a nulla se non fai anche il resto: solo in tale modo potrai entrare nel regno di Dio» (S.Basilii «Homilia in divites»: PG 31,280b-281a). Chi infatti, secondo il comandamento di Dio, vuole amare il prossimo come se stesso (cfr. Lv 19, 18; Mt 19, 19), «non deve possedere niente di più di quello che possiede il suo prossimo» (S.Basilii «Homilia in divites» PG 31, 281b).

E in modo ancora più appassionato, in tempo di carestia, esortava a «non mostrarsi più crudeli delle bestie,... col mettersi in seno ciò che è comune, e possedendo da soli ciò che è di tutti» (cfr. S.Basilii «Homilia tempore famis»: PG 31, 325a).

Un radicalismo sconcertante e bellissimo, e un forte appello alla Chiesa di tutti i tempi a confrontarsi seriamente con il Vangelo.

Al Vangelo, che comanda l'amore e il servizio dei poveri, oltre che con queste parole Basilio rese testimonianza con opere immense di carità; come la costruzione, alle porte di Cesarea, di un gigantesco ospizio per i bisognosi (cfr. S.Basilii «Epistula» 94: PG 32, 488bc): una vera città della misericordia che da lui prese il nome di Basiliade (cfr. Sozosemi «Historia Eccl.» VI, 34: PG 67, 1397a), anch'essa momento autentico dell'unico annuncio evangelico.

Fu lo stesso amore per il Cristo e il suo Vangelo, ciò che tanto lo fece soffrire delle divisioni della Chiesa e che con tanta perseveranza, sperando contra spem, gli fece ricercare con tutte le Chiese una comunione più efficace e manifesta (cfr. S.Basilii «Epistulae» 70 et 243).

E' la verità stessa del Vangelo, infatti, a essere oscurata dalla discordia dei cristiani, ed è il Cristo stesso a esserne lacerato (cfr. 1 Cor 1, 13). La divisione dei credenti contraddice la potenza dell'unico battesimo (cfr. Ef 4, 4), che nel Cristo ci fa una sola cosa, anzi un'unica mistica persona (cfr. Gal 3, 28); contraddice la sovranità del Cristo, unico re al quale tutti devono ugualmente essere soggetti; contraddice l'autorità e la forza unificante della parola di Dio, unica legge alla quale tutti i credenti devono concordemente ubbidire (cfr. S.Basilii «De iudicio»: PG 31, 653a-656c).

La divisione delle Chiese è quindi un fatto così nettamente e direttamente anti-cristologico e anti-biblico, che secondo Basilio la via per la ricomposizione dell'unità può essere soltanto la ri-conversione di tutti al Cristo e alla sua parola (cfr. S.Basilii «De iudicio»: PG 31, 660b-661a).

Nel multiforme esercizio del suo ministero Basilio si fece dunque, come prescriveva per tutti gli annunciatori della parola, «apostolo e ministro di Cristo, dispensatore dei misteri di Dio, araldo del regno, modello e regola di pietà, occhio del corpo della Chiesa, pastore delle pecore di Cristo, medico pietoso, padre e nutrice, cooperatore di Dio, agricoltore di Dio, costruttore del tempio di Dio» (cfr. S.Basilii «Moralia», LXXX,12-21: PG 31, 864b-868b).

E in tale opera e tale lotta - ardua, dolorosa, senza respiro - Basilio offrì la sua vita (cfr. S.Basilii «Moralia», LXXX,18: PG 31, 865c) e si consumò come olocausto.

Morì non ancora cinquantenne, consumato dalle fatiche e dall'ascesi.

3. Il magistero di san Basilio

Dopo avere così brevemente ricordato aspetti salienti della vita di Basilio e del suo impegno di cristiano e di Vescovo, sembra giusto che si tenti di attingere, dalla ricchissima eredità dei suoi scritti, almeno qualche indicazione suprema. Rimettersi alla sua scuola potrà dare luce per meglio affrontare i problemi e le difficoltà di questo stesso tempo, e quindi soccorrerci per il nostro presente e per il nostro futuro.

Non sembri astratto cominciare da ciò che egli ha insegnato riguardo alla santa Trinità: è certo, anzi, che non può esserci inizio migliore, almeno se ci si vuole adeguare al suo stesso pensiero.

D'altra parte, che cosa può imporsi maggiormente o essere più normativo per la vita, che il mistero della vita di Dio? Può esserci punto di riferimento più significativo e vitale di questo, per l'uomo?

Per l'uomo nuovo, che è conformato a questo mistero nella struttura intima del suo essere e del suo esistere; e per ogni uomo, lo sappia o no: poiché non c'è alcuno che non sia stato creato per il Cristo, il Verbo eterno, e non c'è alcuno che non sia chiamato, dallo Spirito e nello Spirito, a glorificare il Padre.

E' il mistero primordiale, la Trinità santa: poiché non è altro che il mistero stesso di Dio, dell'unico Dio vivo e vero.

Di questo mistero, Basilio proclama con fermezza la realtà: la triade dei nomi divini, dice, indica certo tre distinte ipostasi (cfr. S.Basilii «Adv. Eunomium», I: PG 29, 529a). Ma con non minore fermezza ne confessa l'assoluta inaccessibilità.

Com'era lucida in lui, teologo sommo, la coscienza dell'infermità e inadeguatezza di ogni teologare!

Nessuno, diceva, è capace di farlo in modo degno, e la grandezza del mistero vince ogni discorso, cosicché neppure le lingue degli angeli possono attingerlo (cfr. S.Basilii «Homilia de fide»: PG 31, 464b-465a).

Realtà abissale e imperscrutabile, dunque, il Dio vivente! Ma nondimeno Basilio sa di «doverne» parlare, prima e più che di ogni altra cosa. E così, credendo, parla (cfr. 2 Cor 4, 13): per forza incoercibile di amore, per obbedienza al comando di Dio, e per l'edificazione della Chiesa, che «non si sazia mai di udire tali cose» (S.Basilii «Homilia de fide»: PG 31, 464cd).

Ma forse è più esatto dire che Basilio, da vero «teologo», più che parlare di questo mistero, lo canta.

Canta il Padre: «Il principio di tutto, la causa dell'essere di ciò che esiste, la radice dei viventi» (S.Basilii «Homilia de fide»: PG 31, 465c), e soprattutto «Padre del nostro Signore Gesù Cristo» («Anaphora S.Basilii»). E come il Padre è primariamente in rapporto al Figlio, così il Figlio - il Verbo che si è fatto carne nel seno di Maria - è primariamente in rapporto al Padre.

Così dunque lo contempla e lo canta Basilio: nella «luce inaccessibile», nella «potenza ineffabile», nella «grandezza infinita», nella «gloria sovrasplendente» del mistero trinitario, Dio presso Dio (S.Basilii «Homilia de fide»: PG 31, 465cd), «immagine della bontà del Padre e sigillo di forma a lui uguale» (cfr. «Anaphora S.Basilii»).

Solo in questo modo, confessando senza ambiguità il Cristo come «uno della santa Trinità» («Liturgia S.Ioannis Chrysostomi»), Basilio può poi vederlo con pieno realismo nell'annientamento della sua umanità. E come pochi altri sa far misurare l'infinito spazio da lui percorso alla nostra ricerca; come pochi sa far scrutare fin nell'abisso dell'umiiiazione di colui che «essendo nella forma di Dio, svuotò se stesso assumendo la forma di servo» (Fil 2, 6ss)

Nell'insegnamento di Basilio, la cristologia della gloria non attenua per nulla la cristologia dell'umiliazione: anzi, serve a proclamare con forza ancora più grande quel contenuto centrale del Vangelo che è la parola della croce (cfr. 1 Cor 1, 18) e lo scandalo della croce (cfr. Gal 5, 11).

Questo è, di fatto, uno schema abituale del suo discorso cristologico: è la luce della gloria, a rivelare il senso dell'abbassamento.

L'ubbidienza del Cristo è vero «Vangelo», cioè realizzazione paradossale dell'amore redentivo di Dio, proprio perché - e solo se - colui che ubbidisce è «il Figlio Unigenito di Dio, il Signore e Dio nostro, colui per mezzo del quale tutte le cose sono state fatte» (S.Basilii «De iudicio»: PG 31, 660b); ed è così che essa può piegare la nostra ostinata disubbidienza. Le sofferenze del Cristo, agnello immacolato che non ha aperto la bocca contro chi lo percuoteva (cfr. Is 53, 7), hanno portata infinita e valore eterno e universale, proprio perché colui che così ha patito è «il creatore e sovrano del cielo e della terra, adorabile al di là di ogni creatura intellettuale e sensibile, colui che tutto sostiene con la parola della sua potenza» (cfr. Eb 1, 3; S.Basilii «Homilia de ira»: PG 31, 369b), ed è così che la passione del Cristo domina la nostra violenza e placa la nostra ira.

La croce, infine, è davvero la nostra «unica speranza» («Liturgia Horarum», "Hebdomada Sancta": Hymnus ad Vesperas) - non sconfitta, quindi, ma evento salvifico, «esaltazione» (cfr. Gv 8,32ss et alibi) e stupendo trionfo - solo perché colui che vi è stato inchiodato e vi è morto è «il Signore nostro e di tutti» (cfr. At 10, 36; S.Basilii «De Baptismo», II,12: PG 31, 1624b), «colui mediante il quale sono state fatte tutte le cose, le visibili e le invisibili, colui che possiede la vita come la possiede il Padre che gliel'ha data, colui che dal Padre ha ricevuto ogni potere» (S.Basilii «De Baptismo», II,13: PG 31, 1625c); ed è così che la morte del Cristo ci libera da quel «timore della morte» del quale tutti eravamo schiavi (cfr. Eb 2, 15).

«Da lui, il Cristo, rifulse lo Spirito Santo: lo Spirito della verità, il dono dell'adozione filiale, il pegno dell'eredità futura, la primizia dei beni eterni, la potenza vivificante, la sorgente della santificazione, da cui ogni creatura razionale e intellettuale riceve potenza di rendere culto al Padre e di elevare a lui la dossologia eterna» (cfr. «Anaphora S.Basilii»).

Questo inno dell'anafora di Basilio esprime bene, in sintesi, il ruolo dello Spirito nell'economia salvifica.

E' lo Spirito che, dato a ogni battezzato, in ciascuno opera carismi e a ciascuno ricorda gli insegnamenti del Signore (cfr. S.Basilii «De Baptismo», I, 2: PG 31, 1561a); è lo Spirito che anima tutta la Chiesa e la ordina e la vivifica con i suoi doni facendone tutte un corpo «spirituale» e carismatico (cfr. S.Basilii «De Spiritu Sancto»: PG 32, 181ab; «De iudicio»: PG 31, 657c-660a).

Di qui, Basilio risaliva alla serena contemplazione della «gloria» dello Spirito, misteriosa e inaccessibile: confessandolo, al di sopra di ogni creatura (cfr. S.Basilii «De Spiritu Sancto», 22), sovrano e signore poiché da lui siamo divinizzati (cfr. S.Basilii «De Spiritu Sancto», 20 ss), e Santo per essenza poiché da lui siamo santificati (cfr. S.Basilii «De Spiritu Sancto», 9 et 18). Avendo così contribuito alla formulazione della fede trinitaria della Chiesa, Basilio ancora oggi parla al suo cuore e la consola, particolarmente con la luminosa confessione del suo Consolatore.

La luce sfolgorante del mistero trinitario non mette certo in ombra la gloria dell'uomo: anzi, massimamente la esalta e la rivela.

L'uomo infatti, non è rivale di Dio, follemente opposto a lui; e non è senza Dio, abbandonato alla disperazione della propria solitudine. Ma è riflesso di Dio e sua immagine.

Perciò, quanto più Dio risplende, tanto più ne riverbera la luce dall'uomo; quanto più Dio è esaltato, tanto più è innalzata la dignità dell'uomo.

E in questo modo, difatti, Basilio ha celebrato la dignità dell'uomo: vedendola tutta in rapporto a Dio, cioè derivata da lui e finalizzata a lui.

Essenzialmente per conoscere Dio l'uomo ha ricevuto l'intelligenza, e per vivere conforme alla sua legge ha ricevuto la libertà. Ed è in quanto immagine, che l'uomo trascende tutto l'ordine della natura e appare «più glorioso del cielo, più del sole, più dei cori degli astri: quale cielo, infatti, è chiamato immagine di Dio altissimo?» (S.Basilii «In Psalmum» 48: PG 29, 449c).

Proprio per questo, la gloria dell'uomo è radicalmente condizionata al suo rapporto con Dio: l'uomo consegue in pienezza la sua dignità «regale» solo realizzandosi in quanto immagine, e diviene veramente se stesso solo conoscendo e amando colui per il quale ha la ragione e la libertà.

Già prima di Basilio, così si esprimeva mirabilmente sant'Ireneo: «La gloria di Dio è l'uomo vivente; ma la vita dell'uomo è la visione di Dio» (S.Irenaei «Adversus haereses», IV, 20, 7). L'uomo vivente è in se stesso glorificazione di Dio, in quanto raggio della sua bellezza, ma non ha «vita» se non attingendola da Dio, nel rapporto personale con lui. Fallire in questo compito, significherebbe per l'uomo tradire la propria vocazione essenziale, e pertanto negare e avvilire la propria dignità (cfr. S.Basilii «In Psalmum» 48: PG 29, 449b-452a).

E che altro è il peccato se non questo? Il Cristo stesso, infatti, non è forse venuto per restaurare e restituire la sua gloria a questa immagine di Dio che è l'uomo, cioè all'immagine che l'uomo, con il peccato, aveva ottenebrata (S.Basilii «Homilia de malo»: PG 31, 333a), corrotta (S.Basilii «In Psalmum» 32: PG 29, 344b), infranta? (S.Basilii «De Baptismo», I, 2: PG 31, 1537a).

Proprio per questo - afferma Basilio con le parole della Scrittura - «il Verbo si è fatto carne ed ha abitato fra noi (Gv 1, 14), e ha tanto umiliato se stesso da farsi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce» (cfr. Fil 2, 8; S.Basilii «In Psalmum» 48: PG 29, 452ab). Perciò, o uomo, «renditi conto della tua grandezza considerando il prezzo versato per te: guarda il prezzo del tuo riscatto, e comprendi la tua dignità!» (S.Basilii «In Psalmum» 48: PG 29, 452b).

La dignità dell'uomo, dunque, è insieme nel mistero di Dio, e nel mistero della croce: è questo l'«umanesimo» di Basilio, o - potremmo dire più semplicemente - l'umanesimo cristiano.

Il restauro dell'immagine può dunque compiersi soltanto in virtù della croce del Cristo: «Fu la sua ubbidienza fino alla morte a divenire per noi redenzione dei peccatori, libertà dalla morte che regnava per la colpa originale, riconciliazione con Dio, potenza di piacere a Dio, dono di giustizia, comunione dei santi nella vita eterna, eredità del regno dei cieli» (S.Basilii «De Baptismo», I, 2: PG 31, 1556b).

Ma questo, per Basilio, equivale a dire che tutto ciò si compie in virtù del battesimo.

Che cos'è, infatti, il battesimo, se non l'evento salvifico della morte del Cristo, nel quale siamo inseriti mediante la celebrazione del mistero? Il mistero sacramentale, «imitazione» della sua morte, ci immerge nella realtà della sua morte; come scrive Paolo: «O ignorate che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte?» (Rm 6, 3).

Basandosi appunto sulla misteriosa identità del battesimo con l'evento pasquale del Cristo, al seguito di Paolo anche Basilio insegna che essere battezzati altro non è se non essere realmente crocifissi - cioé inchiodati con il Cristo alla sua unica croce - realmente morire la sua morte, con lui essere sepolti nel suo seppellimento, e conseguentemente con lui risorgere della sua risurrezione (cfr. S.Basilii «De Baptismo», I, 2).

Coerentemente, perciò, egli può riferire al battesimo gli stessi titoli di gloria con cui l'abbiamo udito inneggiare alla croce: anch'esso è «riscatto dei prigionieri, remissione dei debiti, morte del peccato, rigenerazione dell'anima, abito di luce, inviolabile sigillo, veicolo per il cielo, titolo per il regno, dono della filiazione» (S.Basilii «In sanctum Baptisma»: PG 31, 433ab). E' per esso, infatti, che si salda l'unione fra l'uomo e il Cristo, e che mediante il Cristo l'uomo è inserito nel cuore stesso della vita trinitaria: divenendo spirito perché nato dallo Spirito (cfr. S.Basilii «Moralia», XX,2: PG 31, 736d; «Moralia», LXXX,22: PG 31, 869a) e figlio perché rivestito del Figlio, in un rapporto altissimo con il Padre dell'Unigenito che è ormai divenuto anche, realmente, il Padre suo (cfr. S.Basilii «De Baptismo», I, 2: PG 31, 1564c-1565b).

Alla luce di una considerazione così vigorosa del mistero battesimale, si disvela a Basilio il senso stesso della vita cristiana. Del resto, come altrimenti comprendere questo mistero dell'uomo nuovo, se non fissando lo sguardo sul punto luminoso della sua nascita nuova, e sulla potenza divina che nel battesimo lo ha generato?

«Come si definisce il cristiano?», si chiede Basilio; e risponde: «Come colui che è generato da acqua e Spirito nel battesimo» (S.Basilii «Moralia», LXXX,22: PG 31, 868d).

Solo in ciò da cui siamo si rivela ciò che siamo, e ciò per cui siamo.

Creatura nuova, il cristiano, anche quando non ne è pienamente consapevole, vive una vita nuova; e nella sua realtà più profonda, anche se col suo agire lo rinnega, é trasferito in una patria nuova, sulla terra già reso celeste (cfr. S.Basilii «De Spiritu Sancto»: PG 32, 157c; «In sanctum Baptisma»: PG 31, 429b): perché l'operazione di Dio è infinitamente e infallibilmente efficace, e rimane sempre in qualche misura al di là di ogni smentita e contraddizione dell'uomo.

Resta, certo, il compito - ed è, in rapporto essenziale con il battesimo, il senso stesso della vita cristiana - di diventare quello che si è, adeguandosi alla nuova dimensione «spirituale» ed escatologica del proprio mistero personale. Come si esprime, con la consueta chiarezza, san Basilio: «Il significato e la potenza del battesimo è che il battezzato si trasformi nei pensieri, nelle parole e nelle opere, e che diventi - secondo la potenza che gli è stata elargita - quale è colui dal quale è stato generato» (S.Basilii «Moralia», XX, 2: PG 31, 736d).

L'eucaristia, compimento dell'iniziazione cristiana, è sempre considerata da Basilio in strettissimo rapporto con il battesimo.

Unico cibo adeguato al nuovo essere del battezzato e capace di sostenerne la vita nuova e di alimentarne le nuove energie (cfr. S.Basilii «De Baptismo» I, 3: PG 31, 1573b); culto in spirito e verità, esercizio del nuovo sacerdozio e sacrificio perfetto dell'Israele nuovo (cfr. S.Basilii «De Baptismo», II, 2 ss et 8: PG 31, 1601c; S.Basilii «Epistula» 93: PG 32, 485a), solo l'eucaristia attua in pienezza e perfeziona la nuova creazione battesimale.

Perciò, è mistero di immensa gioia - solo cantando vi si può partecipare (cfr. S.Basilii «Moralia»,XXI,4: PG 31, 741a) - e di infinita, tremenda santità. Come si potrebbe, essendo in stato di peccato, trattare il corpo del Signore? (cfr. S.Basilii «De Baptismo», II,3: PG 31, 1585ab). La Chiesa che comunica, dovrebbe davvero essere «senza macchia e ruga, santa e incontaminata» (Ef 5, 27; S.Basilii «Moralia», LXXX, 22: PG 31, 869b): cioé dovrebbe sempre, con vigile coscienza del mistero che celebra, esaminare bene se stessa (cfr. 1Cor 11,28; S.Basilii «Morali», XXI, 2: PG 31, 740ab), per purificarsi sempre più «da ogni contaminazione e impurità» (S.Basilii «De Baptismo» II, 3: PG 31, 1585ab).

D'altra parte, astenersi dal comunicare non è possibile: all'eucaristia infatti, necessaria per la vita eterna (cfr. S.Basilii «Moralia», XXI, 1: PG 31, 737c), è ordinato lo stesso battesimo, e il popolo dei battezzati deve essere puro proprio per partecipare all'eucaristia (cfr. S.Basilii «Moralia», LXXX, 22: PG 31, 869b).

Solo l'eucaristia del resto, vero memoriale del mistero pasquale del Cristo, è capace di tenere desta in noi la memoria del suo amore. Essa è perciò il segreto della vigilanza della Chiesa: le sarebbe troppo facile, altrimenti, senza la divina efficacia di questo richiamo continuo e dolcissimo, senza la forza penetrante di questo sguardo del suo sposo fissato su di lei, cadere nell'oblio, nell'insensibilità, nell'infedeltà. A questo scopo è stata istituita, secondo le parole del Signore: «Fate questo in memoria di me» (1 Cor 11, 24 ss et par.); e a questo scopo, conseguentemente, deve essere celebrata.