don Giuseppe Nespeca

Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".

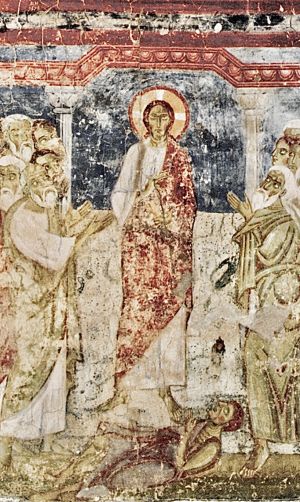

[…] L’evangelista Marco ci sta raccontando l’azione di Gesù contro ogni specie di male, a beneficio dei sofferenti nel corpo e nello spirito: indemoniati, ammalati, peccatori… Egli si presenta come colui che combatte e vince il male ovunque lo incontri. Nel Vangelo di oggi (cfr Mc 1,40-45) questa sua lotta affronta un caso emblematico, perché il malato è un lebbroso. La lebbra è una malattia contagiosa e impietosa, che sfigura la persona, e che era simbolo di impurità: il lebbroso doveva stare fuori dai centri abitati e segnalare la sua presenza ai passanti. Era emarginato dalla comunità civile e religiosa. Era come un morto ambulante.

L’episodio della guarigione del lebbroso si svolge in tre brevi passaggi: l’invocazione del malato, la risposta di Gesù, le conseguenze della guarigione prodigiosa. Il lebbroso supplica Gesù «in ginocchio» e gli dice: «Se vuoi, puoi purificarmi» (v. 40). A questa preghiera umile e fiduciosa, Gesù reagisce con un atteggiamento profondo del suo animo: la compassione. E “compassione” è una parola molto profonda: compassione che significa “patire-con-l’altro”. Il cuore di Cristo manifesta la compassione paterna di Dio per quell’uomo, avvicinandosi a lui e toccandolo. E questo particolare è molto importante. Gesù «tese la mano, lo toccò … e subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato» (v. 41). La misericordia di Dio supera ogni barriera e la mano di Gesù tocca il lebbroso. Egli non si pone a distanza di sicurezza e non agisce per delega, ma si espone direttamente al contagio del nostro male; e così proprio il nostro male diventa il luogo del contatto: Lui, Gesù, prende da noi la nostra umanità malata e noi prendiamo da Lui la sua umanità sana e risanante. Questo avviene ogni volta che riceviamo con fede un Sacramento: il Signore Gesù ci “tocca” e ci dona la sua grazia. In questo caso pensiamo specialmente al Sacramento della Riconciliazione, che ci guarisce dalla lebbra del peccato.

Ancora una volta il Vangelo ci mostra che cosa fa Dio di fronte al nostro male: Dio non viene a “tenere una lezione” sul dolore; non viene neanche ad eliminare dal mondo la sofferenza e la morte; viene piuttosto a prendere su di sé il peso della nostra condizione umana, a portarla fino in fondo, per liberarci in modo radicale e definitivo. Così Cristo combatte i mali e le sofferenze del mondo: facendosene carico e vincendoli con la forza della misericordia di Dio.

A noi, oggi, il Vangelo della guarigione del lebbroso dice che, se vogliamo essere veri discepoli di Gesù, siamo chiamati a diventare, uniti a Lui, strumenti del suo amore misericordioso, superando ogni tipo di emarginazione. Per essere “imitatori di Cristo” (cfr 1 Cor 11,1) di fronte a un povero o a un malato, non dobbiamo avere paura di guardarlo negli occhi e di avvicinarci con tenerezza e compassione, e di toccarlo e di abbracciarlo. Ho chiesto spesso, alle persone che aiutano gli altri, di farlo guardandoli negli occhi, di non avere paura di toccarli; che il gesto di aiuto sia anche un gesto di comunicazione: anche noi abbiamo bisogno di essere da loro accolti. Un gesto di tenerezza, un gesto di compassione… Ma io vi domando: voi, quando aiutate gli altri, li guardate negli occhi? Li accogliete senza paura di toccarli? Li accogliete con tenerezza? Pensate a questo: come aiutate? A distanza o con tenerezza, con vicinanza? Se il male è contagioso, lo è anche il bene. Pertanto, bisogna che abbondi in noi, sempre più, il bene. Lasciamoci contagiare dal bene e contagiamo il bene!

[Papa Francesco, Angelus 15 febbraio 2015]

Ecco l’Agnello: Tenerezza senza nevrosi. Egoismo senza riduzioni

Nuova onda vitale

(Mc 1,29-39)

Il Signore non ammette l’equivoco di una fede che lo riduca alla stregua di acclamati santoni e guaritori (vv.34b.36-38).

In troppi lo cercano per questo, anche i seguaci più stretti (vv.29.36b), ma il Figlio di Dio impedisce ai suoi la chiacchiera popolaresca, a caccia di straordinario (vv.34b.37).

È l’adesione al suo stile di vita che aiuta a risollevarsi (vv.30-34a).

Per gli evangelizzati che si fanno banditori, il tenersi in piedi è legato a una Fede che evolve, quindi all’attitudine alla ripartenza (vv.38-39).

Già nella sinagoga il Signore aveva smosso le acque del quietismo.

Così non si lascia sfuggire l’occasione di “toccare” una donna [a quel tempo, una non-persona] e rendersi legalmente impuro attraverso il contatto diretto con la malata.

Poi, nessun rabbino si sarebbe mai lasciato servire proprio da una donna.

Insomma, Gesù mette in forse non solo la teologia, ma sconvolge i presupposti delle relazioni umane e spirituali.

Conta solo il ‘servizio’, in tutta la concezione antica considerata cosa indegna per un perfetto sviluppo della personalità.

Soprattutto nella mentalità classica, caratteristica dell’essere umano era il dominio e l’estraneità a ogni senso del prossimo.

Allora, in questo rivolgimento, è ottima l’idea dei discepoli di parlare direttamente a Gesù della difficoltà che non sanno affrontare (v.30b).

Di fronte a garbugli, squilibri, necessità proprie e altrui - prima di precipitarsi a imbastire soluzioni approssimative - rivolgersi al Signore è la scelta più sensata da fare, per una guarigione di fondo.

I presupposti di non-vita ci fanno prigionieri, incapaci di muovere verso Dio e i fratelli.

In Cristo siamo chiamati a introdurre i blocchi di coloro che sono ristretti da difficoltà, in una condizione nuova.

La bolla di energia soffocata che ci comprime caratterizza l'umanità anche del passato, e si ripropone.

Insomma, la frequentazione dei luoghi di preghiera (v.29) deve portarci - come Gesù - a ignorare alcune leggi di purità, se disumanizzanti.

Principio non negoziabile dei Vangeli è il bene reale della donna e dell’uomo concreti, così come sono e lì dove si trovano.

Pur riuscendo, rifiuteremo la tentazione del successo (v.35).

Ultima nota sulla pennellata di Mc circa la vicenda della suocera di Pietro, che ritrova le sue virtù inespresse grazie al contatto con la persona del Signore.

Icona d’un modello mentale ancora ristretto, che soffoca la gioventù di essere e fare.

Nell’anima del popolo antico, i talenti disattesi, soffocati, negati, non utilizzati, erano diventati disagi.

Ora Cristo Presente cura tali “infiammazioni”. Non siamo più resi ‘muti’ e ‘dipendenti’ dalla situazione o dalla mentalità ereditata.

E «sollevati» nella cura di sé e degli altri, il ritorno alla vita fluida diviene facile, anche con gesti minimi.

Le risorse intimamente tese e soffocate - che facevano appello con strette al petto - affiorano, e dilatano anche in favore altrui.

La “suocera” un tempo sdraiata, respira e vince l’invecchiamento. Riscopre ed esprime le sue capacità.

Questa l’azione risanatrice di Gesù, tutta alle porte di ciascuno.

[Mercoledì 1.a sett. T.O. 14 gennaio 2026]

Nelle scelte difficili, ecco l’orazione. Nuova onda vitale

La suocera liberata e il suo cammino (al femminile)

(Mc 1,29-39)

«L’essenziale è stare nell’ascolto di ciò che sale da dentro.

Le nostre azioni spesso non sono altro che imitazione, dovere ipotetico

o rappresentazione erronea di che cosa deve essere un essere umano.

Ma la sola vera certezza che tocca la nostra vita e le nostre azioni

può venire solo dalle sorgenti che zampillano nel profondo di noi stessi.

Si è a casa sotto il cielo, si è a casa dovunque su questa terra se si porta tutto in noi stessi.

Spesso mi sono sentita, e ancora mi sento, come una nave che ha preso a bordo un carico prezioso:

le funi vengono recise e ora la nave va, libera di navigare dappertutto».

(Etty Hillesum, Diario)

Il Signore non ammette l’equivoco di una fede che lo volgarizzi. Gesù non è un consigliere tutto intimista, né un praticone senza Mistero.

Cristo non è facitore di miracoli - un fenomeno da baraccone - ammanettato alla stregua di acclamati santoni e guaritori (vv.34b.36-38).

In troppi lo cercano per questo, anche i seguaci più stretti (vv.29.36b), ma il Figlio di Dio impedisce la chiacchiera popolaresca, sempre a caccia di straordinario (vv.34b.37).

È l’adesione al suo stile di vita che aiuta a risollevarsi (vv.30-34a).

Per gli evangelizzati che si fanno banditori, il tenersi in piedi è legato a una Fede che evolve, quindi all’attitudine alla ripartenza (vv.38-39).

Ma in giorno di sabato era persino proibito visitare e assistere i malati.

Già nella sinagoga il Signore aveva smosso le acque fetide del quietismo.

Qui non si lascia sfuggire l’occasione di «toccare» una donna (a quel tempo, una non-persona) e rendersi legalmente impuro attraverso il contatto diretto con la malata.

Poi, nessun rabbino si sarebbe mai fatto servire proprio da una donna.

Gesù mette in forse non solo la teologia e il purismo post-liturgico, ma sconvolge i presupposti delle relazioni umane e spirituali.

Conta solo il «servizio», in tutta la concezione antica considerata cosa indegna per un perfetto sviluppo della personalità.

[Ancor più per l’espansione propagandistica delle religioni arcaiche - munite di tutto il loro antiquato bagaglio, che faceva solo ammalare le anime].

Soprattutto nella mentalità antica e classica, caratteristica dell’essere umano era il dominio, il senso di forza individuale e di clan o nazione; l’estraneità a ogni senso del prossimo.

Allora, in tale rivolgimento, è ottima l’idea dei discepoli di parlare direttamente a Gesù della difficoltà che non sanno affrontare (v.30).

Di fronte a garbugli, squilibri, necessità proprie e altrui - prima di precipitarsi a imbastire soluzioni approssimative - rivolgersi al Signore è la scelta più sensata da fare, per una guarigione di fondo.

I presupposti di non-vita ci fanno prigionieri, incapaci di muovere verso Dio e i fratelli.

In Cristo siamo chiamati a introdurre i blocchi di coloro che sono ristretti da difficoltà, in una condizione nuova.

La bolla di energia soffocata che ci comprime caratterizza l'umanità anche del passato, e si ripropone (v.31b).

La frequentazione dei luoghi di preghiera deve portarci - come Gesù - a ignorare alcune leggi di purità; addirittura a trasgredire la norma astratta di religione, se disumanizzante.

Unico principio non negoziabile è il bene reale della donna e dell’uomo concreti, così come sono e lì dove si trovano; nella loro integrità.

Rendiamo onore a Dio - al pari del Cristo - solo valorizzando gli eccessi o assorbendo le “impurità” di sorelle e fratelli, per ricollocarli in dignità e motivazione.

E pur riuscendo, rifiuteremo la tentazione del successo (v.35).

Più importante di essere acclamati è continuare l’opera di Annuncio e Benevolenza, senza esitazioni. Anche nei luoghi sperduti.

Non bisogna lasciarsi ingannare dalle apparenze dell’apostolato urbano e centrale sempre ben organizzato.

Bisogna fuggire sia il legalismo che l’entusiasmo pasticcione, per andare a cercare una nuova geografia, e la gente dov’è.

Il Vangelo richiede un impegno itinerante, pieno di sorprese.

Ciò vale per la stessa burocrazia ecclesiale, che talora continua purtroppo ad arenare molte iniziative pastorali genuine, sequestrandole volentieri.

Nelle scelte difficili, ecco l’orazione (v.35) diventare un ponte che collega la vita con il nostro centro sacro, ove Dio stesso dimora e si esprime - guidandoci in modo superiore.

Appunto, il Figlio prega perché i seguaci sembrano esaltati dal successo.

Si lasciano trascinare dalla passione dell’esterno e dall’amor proprio, invece che valutare con profondo istinto e ragionevolezza.

Di questo passo, essi perderebbero la capacità di soccorrere le infermità di ogni tipo.

Infatti, proprio i capi «si misero sulle sue tracce» - al pari del “faraone” e le sue milizie (Es 14,8-9) per impedire l’Esodo (cf. Mc 1,38) verso un’altra terra.

Quella di Gesù costretto a fuggire dalle grinfie dei suoi che vogliono prenderlo in ostaggio per vivere di luce riflessa ed essere riveriti dalle folle, è storia purtroppo ancora dei nostri giorni - da estirpare senza tanti complimenti.

Non a caso il Signore guida i discepoli a coinvolgersi «predicando nelle loro sinagoghe per tutta la Galilea e scacciando i demoni» (v.39).

Come se le potenze oscure che fin d’allora annientavano il popolo si annidassero proprio nei luoghi del culto antico e dell’istituzione religiosa ufficiale.

La suocera liberata e il suo cammino (al femminile)

Una ultima nota sulla pennellata di Mc circa la vicenda della suocera di Pietro, “donna” che ritrova le sue capacità inespresse grazie al contatto con la persona del Signore.

Icona d’un modello mentale ancora ristretto, che soffoca la gioventù di essere e fare.

Figura antica, d’una tradizione (di religiosità ereditata) che trattiene le intime risorse del popolo [in ebraico Israèl è di genere femminile].

Mondo di ristrettezze che mettono a disagio, a motivo delle energie soffocate, compresse - prima di Cristo scomparse. Sino al punto da non rendersi conto di averle dentro, ancora.

Immagino appunto che tale vecchietta la quale letteralmente «risorge»possa essere reinterpretata con frutto spirituale, per il cammino di tutti noi.

Il Signore libera; cura le “infiammazioni”. Dona maggiore gioia di vivere.

Egli trasmette un elisir di giovinezza - in specie quando ci sentiamo tenuti come dipendenti o schiavi, senza spazio.

Fermi e resi muti dalla cultura trasmessa o dalla situazione, non solo di salute.

«E usciti dalla sinagoga vennero nella Casa di Simone e di Andrea insieme con Giacomo e Giovanni. Ora la suocera di Simone giaceva febbricitante e gli dicono di lei. E avvicinatosi la fece alzare prendendo la mano. E la febbre la lasciò e li serviva» (vv.29-31).

Ci sono sintomi rivelatori del disagio: ad es una vita - anche spirituale - che non calza... perché nega le capacità, le costringe, le tiene in un angolo; non consente si utilizzino.

Fino a non sapere più cosa siano.

Ecco subentrare sintomatologie che ci sdraiano: ansiogene, mortificanti, e sensi di costrizione e dipendenza.

Si vorrebbe forse fare qualcosa di diverso, ma vi sono poi timori, strette al petto che chiudono l’orizzonte e rendono tesi, (anche a quel tempo) messi a disagio, stressati, bloccati.

Nell’anima del popolo antico, i talenti disattesi, negati, non utilizzati erano diventati stenti.

Ora in Cristo Presente il ritorno alla vita fluida, nonché la cura di sé e degli altri, diviene facile, con gesti minimi.

Le capacità che facevano intimo appello, affiorano, e dilatano anche in favore altrui.

Sollevata, la “suocera” respira e vince l’invecchiamento.

Prima si affacciava forse la tristezza, perché il desiderio di una nuova nascita era soffocato dalle molte faccende da svolgere o altre brame (febbri) che ci piantano lì e non riavviano i sentimenti.

Sappiamo però che la vita riparte nel momento in cui qualcuno aiuta a curare le azioni nitide [«mano» costretta: Mt 8,15; Mc 1,31] e divaricare lo sguardo verso ciò che in noi sta viceversa fiorendo.

Spostando la percezione da quanto ci assilla (tormenta ed è di ostacolo) a ciò che sorge più spontaneamente ed è finalmente e inaspettatamente valutato, ecco sparire i blocchi dell’energia tenera e fresca.

Allora si depone l’abito del ruolo antico e non si rinuncia più ad esprimersi.

Anche - per noi - senza troppo chiudersi nel solito ambiente e modo di fare, che intimamente non ci appartengono.

Chi dona all’altro un giusto spazio attinge dalle virtù dei nostri stati primordiali interni, sempreverdi - e apre quelle di tutti.

Tutto per una crescita che non corrisponde solo a un innalzamento precipitoso, quanto piuttosto a un migliore radicamento nell’essere di persone.

Mandando in letargo il fardello dei doveri o modelli che non corrispondono, si rinnova la vita.

Ci accorgiamo di essere come abitati dall’Oro divino che vuole affiorare ed esprimersi con larghezza, invece di restare teso e controllato.

Questa l’azione risanatrice di Gesù, tutta alle porte di ciascuno.

Infatti, altra grande novità della proposta del nuovo Rabbi - che si diffondeva - era l’accettazione delle donne quali diremmo oggi “diaconesse” [v.31 cf. verbo greco] della Chiesa. Qui nella figura della Casa di Pietro: «di Simone e di Andrea, insieme con Giacomo e Giovanni» (v.29).

Era quanto stava accadendo fin dalla metà del primo secolo (cf. Rm 16,1) e che ha ancora molto da insegnarci.

Con Dio non ci si può abituare alle formalità (pluri)secolari svuotate di vita.

Ma le tradizioni religiose resistevano all’arrembaggio dell’esperienza di Fede-Amore: ancora a metà anni 70 le comunità non si sentivano libere di raccogliere i bisognosi di cura se non scoccata la sera (v.32).

Era infatti giorno di sabato - e dopo l’uscita dalla sinagoga. Lo stesso impedimento e ritardo descritto nell’episodio della Maddalena al sepolcro, la mattina di Pasqua.

Il retaggio culturale e il sacro conformismo religioso restavano un bel fardello per l’esperienza del Cristo Salvatore personale.

Le consuetudini restavano ancora un laccio, per la completa scoperta della potenza di Vita piena contenuta nella nuova proposta totale e creatrice de «il Monte».

Scrive il Tao (xxviii):

«Chi sa d’esser maschio, e si mantiene femmina, è la forza del mondo; essendo la forza del mondo, la virtù mai si separa da lui, ed ei ritorna a essere un pargolo. Chi sa d’esser candido, e si mantiene oscuro, è il modello del mondo; essendo il modello del mondo, la virtù mai non si scosta da lui; ed ei ritorna all’infinito. Chi sa d’esser glorioso, e si mantiene nell’ignominia, è la valle del mondo; essendo la valle del mondo, la virtù sempre si ferma in lui; ed ei ritorna ad esser grezzo [genuino, non artefatto]. Quando quel ch’è grezzo vien tagliato, allora se ne fanno strumenti; quando l’uomo santo ne usa, allora ne fa i primi tra i ministri. Per questo il gran governo non danneggia».

E così commenta il maestro Wang Pi:

«Quella del maschio è qui la categoria di chi precede, quella della femmina è la categoria di chi segue. Chi sa d’essere il primo del mondo deve porsi per ultimo: per questo il santo pospone la sua persona e la sua persona vien premessa. Una gola fra i monti non cerca le creature, ma queste da sé si volgono ad essa. Il pargolo non s’avvale della sapienza, ma s’adegua alla sapienza della spontaneità».

Nel Vangelo apocrifo di Tommaso leggiamo ai nn.22-23:

«Gesù vide dei piccoli che prendevano il latte

E disse ai suoi discepoli:

“Questi piccoli lattanti somigliano a coloro

Che entrano nel Regno”.

Loro gli chiesero:

“Se saremo come quei bimbi, entreremo nel Regno?”

Gesù rispose loro:

“Quando farete di due cose una unità e farete

L’interno uguale all’esterno e l’esterno uguale all’interno

E il superiore uguale all’inferiore,

Quando ridurrete il maschio e la femmina a un unico essere

Così che il maschio non sia solo maschio

E la femmina non resti solo femmina,

Quando considerate due occhi come unità di occhio

Ma una mano come unità di mano

E un piede come unità di piede,

Una funzione vitale in luogo di una funzione vitale

Allora troverete l’entrata del Regno».

«Gesù ha detto:

“Io vi sceglierò uno fra mille e due fra diecimila

E questi si troveranno ad essere un individuo solo”».

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Come ti ha sanato, reso giovane e completo, l’Incontro col Signore e il suo Tocco personale?

Cari fratelli e sorelle,

quest’oggi il Vangelo (cfr Mc 1,29-39) […] ci presenta Gesù che, dopo aver predicato di sabato nella sinagoga di Cafarnao, guarisce molti malati, ad iniziare dalla suocera di Simone. Entrato nella sua casa, la trova a letto con la febbre e, subito, prendendola per mano, la guarisce e la fa alzare. Dopo il tramonto, risana una moltitudine di persone afflitte da mali di ogni genere. L’esperienza della guarigione dei malati ha occupato buona parte della missione pubblica di Cristo e ci invita ancora una volta a riflettere sul senso e sul valore della malattia in ogni situazione in cui l’essere umano possa trovarsi […]

Nonostante che la malattia faccia parte dell’esperienza umana, ad essa non riusciamo ad abituarci, non solo perché a volte diventa veramente pesante e grave, ma essenzialmente perché siamo fatti per la vita, per la vita completa. Giustamente il nostro “istinto interiore” ci fa pensare a Dio come pienezza di vita, anzi come Vita eterna e perfetta. Quando siamo provati dal male e le nostre preghiere sembrano risultare vane, sorge allora in noi il dubbio ed angosciati ci domandiamo: qual è la volontà di Dio? È proprio a questo interrogativo che troviamo risposta nel Vangelo. Ad esempio, nel brano odierno leggiamo che “Gesù guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni” (Mc 1,34); in un altro passo di san Matteo, si dice che “Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo” (Mt 4,23). Gesù non lascia dubbi: Dio – del quale Lui stesso ci ha rivelato il volto – è il Dio della vita, che ci libera da ogni male. I segni di questa sua potenza d’amore sono le guarigioni che compie: dimostra così che il Regno di Dio è vicino, restituendo uomini e donne alla loro piena integrità di spirito e di corpo. Dico che questa guarigioni sono segni: non si risolvono in se stesse, ma guidano verso il messaggio di Cristo, ci guidano verso Dio e ci fanno capire che la vera e più profonda malattia dell’uomo è l’assenza di Dio, della fonte della verità e dell’amore. E solo la riconciliazione con Dio può donarci la vera guarigione, la vera vita, perché una vita senza amore e senza verità non sarebbe vita. Il Regno di Dio è proprio la presenza della verità e dell’amore e così è guarigione nella profondità del nostro essere. Si comprende, pertanto, perché la sua predicazione e le guarigioni che opera siano sempre unite: formano infatti un unico messaggio di speranza e di salvezza.

Grazie all’azione dello Spirito Santo, l’opera di Gesù si prolunga nella missione della Chiesa. Mediante i Sacramenti è Cristo che comunica la sua vita a moltitudini di fratelli e sorelle, mentre risana e conforta innumerevoli malati attraverso le tante attività di assistenza sanitaria che le comunità cristiane promuovono con carità fraterna e mostrano così il vero volto di Dio, il suo amore. È vero: quanti cristiani – sacerdoti, religiosi e laici – hanno prestato e continuano a prestare in ogni parte del mondo le loro mani, i loro occhi e i loro cuori a Cristo, vero medico dei corpi e delle anime! Preghiamo per tutti i malati, specialmente per quelli più gravi, che non possono in alcun modo provvedere a se stessi, ma sono totalmente dipendenti dalle cure altrui: possa ciascuno di loro sperimentare, nella sollecitudine di chi gli è accanto, la potenza dell’amore di Dio e la ricchezza della sua grazia che salva. Maria, salute degli infermi, preghi per noi!

[Papa Benedetto, Angelus 8 febbraio 2009]

1. “Guai a me se non predicassi il Vangelo” (1Cor 9,16).

Queste parole ha scritto san Paolo apostolo nella prima lettera ai Corinzi.

Queste parole riecheggiano fortemente in diverse epoche, tra le diverse generazioni della Chiesa.

Nei nostri tempi si sono fatte sentire, in modo particolarmente forte, durante il Sinodo dei Vescovi nel 1974 sul tema della evangelizzazione. Il tema è sorto dal vasto substrato dell’insegnamento del Concilio Vaticano II e dal ricco terreno dell’esperienza della Chiesa nel mondo contemporaneo. Il frutto dei lavori di quel Sinodo fu trasmesso dai Vescovi partecipanti a Papa Paolo VI, ed ha trovato la sua espressione nella splendida esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi.

“Guai a me se non predicassi il Vangelo”, dice san Paolo. Ed aggiunge:

“Non è infatti per me un vanto predicare il Vangelo; è per me un dovere”(1Cor 9,15)... compio soltanto i doveri del ministro!

E quindi: non per un vanto, ma anche non per ricompensa!

Anzi, la ricompensa è il fatto stesso di poter predicare il Vangelo senza alcuna ricompensa.

E poi scrive: “Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti” (1Cor 9,19).

Sarebbe difficile trovare parole, che potrebbero dire di più: predicare il Vangelo vuol dire diventare “servo di tutti per guadagnarne il maggior numero” (1Cor 9,19). E sviluppando la stessa idea aggiunge:. “Mi sono fatto debole con i deboli per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. Tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe con loro” (1Cor 9,22-23).

Il tema che siamo invitati a meditare in occasione dell’odierno incontro è dunque l’evangelizzazione.

2. L’esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi di Paolo VI ricorda che il primo evangelizzatore è Cristo stesso.

Guardiamo alla luce dell’odierna pericope liturgica come si presenta un giorno (e una notte) dell’attività evangelizzatrice di Cristo.

Ci troviamo a Cafarnao.

Cristo esce dalla Sinagoga e, insieme con Giacomo e Giovanni, si reca alla casa di Simone e Andrea. Lì guarisce la suocera di Simone (Pietro), di modo che quella può subito alzarsi e servirli.

Dopo il tramonto del sole, vengono portati a Cristo “tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta” (Mc 1,32-33). Gesù non parla, ma compie la guarigione: “Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni”. Contemporaneamente, una significativa osservazione: “non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano” (Mc 1,34).

Forse tutto ciò si protrasse fino a tarda sera.

Di buon mattino Gesù è già in preghiera.

Viene Simone con i suoi compagni, per dirgli: “Tutti ti cercano” (Mc 1,37).

Ma Gesù risponde: “Andiamocene altrove per i villaggi vicini perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto” (Mc 1,38).

Leggiamo in seguito: “E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni” (Mc 1,39).

3. In sintesi, in base a quella giornata, trascorsa a Cafarnao, si può affermare che l’evangelizzazione condotta da Cristo stesso consiste nell’insegnamento sul regno di Dio e nel servizio ai sofferenti.

Gesù ha compiuto dei segni, e tutti questi si componevano nell’insieme di un Segno. In questo Segno i figli e le figlie del popolo, che avevano conosciuto l’immagine del Messia, descritto dai profeti e soprattutto da Isaia, possono scoprire senza difficoltà che “il regno di Dio è vicino”: ecco colui che “si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori” (Is 53,4).

Gesù non soltanto predica il Vangelo come hanno fatto tutti dopo di lui, ad esempio il meraviglioso Paolo, le cui parole abbiamo meditato poco fa. Gesù è il Vangelo!

Un grande capitolo nel suo servizio messianico è indirizzato a tutte le categorie della sofferenza umana: spirituali e fisiche.

Non senza motivo leggiamo oggi anche un brano del libro di Giobbe, che illustra la dimensione della sofferenza umana:

“Se mi corico dico: Quando mi alzerò? / Si allungano le ombre e sono stanco di rigirarmi fino all’alba” (Gb 7,4).

Sappiamo che Giobbe, passando per l’abisso della sofferenza, ha raggiunto la speranza del Messia.

Di questo Messia parla il salmista nelle parole della liturgia odierna:

“Il Signore ricostruisce Gerusalemme, / raduna i dispersi di Israele. / Risana i cuori affranti / e fascia le loro ferite... / Il Signore sostiene gli umili / ma abbassa fino a terra gli empi” (Sal 147 [146],2.3.6).

Questo è proprio il Cristo.

E questo è proprio il Vangelo.

Paolo di Tarso, che è stato uno dei più grandi annunciatori del Vangelo e ne conosce la storia, è pienamente consapevole che egli ne partecipa: “Tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe” (1Cor 9,23).

[Papa Giovanni Paolo II, omelia 7 febbraio 1982]

Il Vangelo di oggi (cfr Mc 1,29-39) ci presenta Gesù che, dopo aver predicato di sabato nella sinagoga, guarisce tanti malati. Predicare e guarire: questa è l’attività principale di Gesù nella sua vita pubblica. Con la predicazione Egli annuncia il Regno di Dio e con le guarigioni dimostra che esso è vicino, che il Regno di Dio è in mezzo a noi.

Entrato nella casa di Simon Pietro, Gesù vede che sua suocera è a letto con la febbre; subito le prende la mano, la guarisce e la fa alzare. Dopo il tramonto, quando, terminato il sabato, la gente può uscire e portargli i malati, risana una moltitudine di persone afflitte da malattie di ogni genere: fisiche, psichiche, spirituali. Venuto sulla terra per annunciare e realizzare la salvezza di tutto l’uomo e di tutti gli uomini, Gesù mostra una particolare predilezione per coloro che sono feriti nel corpo e nello spirito: i poveri, i peccatori, gli indemoniati, i malati, gli emarginati. Egli così si rivela medico sia delle anime sia dei corpi, buon Samaritano dell’uomo. E’ il vero Salvatore: Gesù salva, Gesù cura, Gesù guarisce […].

L’opera salvifica di Cristo non si esaurisce con la sua persona e nell’arco della sua vita terrena; essa continua mediante la Chiesa, sacramento dell’amore e della tenerezza di Dio per gli uomini. Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù conferisce loro un duplice mandato: annunziare il Vangelo della salvezza e guarire gli infermi (cfr Mt 10,7-8). Fedele a questo insegnamento, la Chiesa ha sempre considerato l’assistenza agli infermi parte integrante della sua missione.

“I poveri e i sofferenti li avrete sempre con voi”, ammonisce Gesù (cfr Mt 26,11), e la Chiesa continuamente li trova sulla sua strada, considerando le persone malate come una via privilegiata per incontrare Cristo, per accoglierlo e per servirlo. Curare un ammalato, accoglierlo, servirlo, è servire Cristo: il malato è la carne di Cristo.

Questo avviene anche nel nostro tempo, quando, nonostante le molteplici acquisizioni della scienza, la sofferenza interiore e fisica delle persone suscita forti interrogativi sul senso della malattia e del dolore e sul perché della morte. Si tratta di domande esistenziali, alle quali l’azione pastorale della Chiesa deve rispondere alla luce della fede, avendo davanti agli occhi il Crocifisso, nel quale appare tutto il mistero salvifico di Dio Padre, che per amore degli uomini non ha risparmiato il proprio Figlio (cfr Rm 8,32). Pertanto, ciascuno di noi è chiamato a portare la luce della Parola di Dio e la forza della grazia a coloro che soffrono e a quanti li assistono, familiari, medici, infermieri, perché il servizio al malato sia compiuto sempre più con umanità, con dedizione generosa, con amore evangelico, con tenerezza. La Chiesa madre, tramite le nostre mani, accarezza le nostre sofferenze e cura le nostre ferite, e lo fa con tenerezza di madre.

Preghiamo Maria, Salute dei malati, affinché ogni persona nella malattia possa sperimentare, grazie alla sollecitudine di chi le sta accanto, la potenza dell’amore di Dio e il conforto della sua tenerezza materna.

[Papa Francesco, Angelus 8 febbraio 2015]

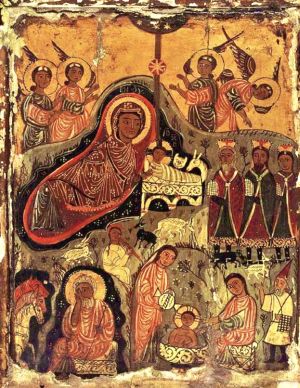

Epifania del Signore (anno A) [6 gennaio 2026]

Dio ci benedica e la Vergine ci protegga! Buona festa dell’Epifania

*Prima Lettura dal libro del profeta Isaia /60, 1-6)

Nei giorni oscuri ecco un annuncio di luce! Questo testo di Isaia è attraversato da immagini insistenti di luce: “Alzati, rivestiti di luce… la gloria del Signore brilla sopra te… su di te risplende il Signore… la sua gloria appare su di te… Allora guarderai e sarai raggiante”. Proprio questa abbondanza di luce ci fa capire che il clima reale è tutt’altro che luminoso. I profeti non coltivano il paradosso, ma l’arte della speranza: parlano di luce perché il popolo è immerso nella notte più cupa. Il contesto storico è quello del post-esilio (525-520 a.C.). Il ritorno da Babilonia non ha portato il benessere atteso. Le tensioni sono forti: tra chi era rimasto nel paese e chi rientrava dall’esilio; tra generazioni diverse; tra ebrei e popolazioni straniere insediate a Gerusalemme durante l’occupazione. La questione più dolorosa riguarda la ricostruzione del Tempio: i rimpatriati rifiutano l’aiuto di gruppi ritenuti religiosamente infedeli; ne nasce un conflitto che blocca i lavori e spegne l’entusiasmo. Col passare degli anni, subentra lo scoraggiamento. È qui che Isaia, insieme al profeta Aggeo (cf 1,2-8. 12-15; 2, 3-9), provoca un sussulto spirituale. La tristezza non è degna del popolo delle promesse. L’unico, grande argomento del profeta è questo: Gerusalemme è la città scelta da Dio, il luogo dove Egli ha posto il suo Nome. Per questo Isaia può osare dire: «Alzati, Gerusalemme! Risplendi». Anche quando tutto sembra buio, la fedeltà di Dio resta il fondamento della speranza. Il linguaggio quasi trionfale non descrive una situazione già risolta, ma anticipa il giorno che viene. Nella notte si scruta l’alba: il compito del profeta è ridare coraggio, ricordare la promessa. Il messaggio è chiaro: non lasciatevi abbattere; mettetevi all’opera, ricostruite il Tempio, perché la luce del Signore verrà. Tre sottolineature finali: La fede unisce lucidità ed speranza: vedere il reale non spegne la fiducia. La promessa non è un trionfo politico, ma la vittoria di Dio, la sua gloria che illumina l’umanità. Gerusalemme indica già il popolo e, oltre il popolo, tutta l’umanità chiamata alla comunione: il progetto di Dio supera ogni città e ogni confine.

*Elementi importanti: +Contesto post-esilico (525-520 a.C.) e clima di scoraggiamento. +Conflitti interni e blocco della ricostruzione del Tempio. +Linguaggio della luce come annuncio di speranza nella notte. +Vocazione di Gerusalemme: città scelta, luogo della Presenza. +Invito profetico all’azione: rialzarsi e ricostruire. +Speranza fondata sulla fedeltà di Dio, non su successi politici. +Apertura universale: la promessa riguarda tutta l’umanità

*Salmo responsoriale (71/72)

Gli uomini sognano e Dio porta avanti il suo progetto. Il Salmo 71 ci fa entrare idealmente nella celebrazione dell’incoronazione di un re. Le preghiere che lo accompagnano esprimono i desideri più profondi del popolo: giustizia, pace, prosperità per tutti, fino ai confini della terra. È il grande sogno dell’umanità di ogni tempo. Israele, però, possiede una certezza unica: questo sogno coincide con il progetto stesso di Dio. L’ultima strofa del salmo, che benedice solo il Signore e non il re, ci offre la chiave di lettura. Il salmo è stato composto dopo l’esilio, in un’epoca in cui non c’era più un re in Israele. Questo significa che la preghiera non è rivolta a un sovrano terreno, ma al re promesso da Dio, il Messia. E poiché si tratta di una promessa divina, essa è sicura. Tutta la Bibbia è attraversata da questa speranza incrollabile: la storia ha un senso e una direzione. I profeti la chiamano “Giorno del Signore”, Matteo “Regno dei cieli”, Paolo “disegno misericordioso”. È sempre lo stesso progetto di amore che Dio propone instancabilmente all’umanità. Il Messia ne sarà il compimento, ed è Lui che Israele invoca pregando i salmi. Questo Salmo descrive il re ideale, atteso da secoli, in continuità con la promessa fatta a Davide attraverso il profeta Natan: un regno stabile per sempre, un re chiamato figlio di Dio. Col passare dei secoli, questa promessa è stata approfondita: se il re è figlio di Dio, allora il suo regno sarà fondato su giustizia e pace. Ogni nuova incoronazione riaccendeva questa attesa. Eppure, il regno ideale non si è ancora pienamente realizzato. Potrebbe sembrare un’utopia. Ma per il credente non lo è: è una promessa di Dio, quindi una certezza. La fede è l’àncora dell’anima: davanti ai fallimenti della storia, il credente non rinuncia alla speranza, ma attende con pazienza, certo della fedeltà di Dio. Il salmo annuncia un capovolgimento decisivo: potere e giustizia coincideranno finalmente. In Dio, il potere è solo amore. Per questo il re messianico libererà il povero, difenderà il debole e porterà una pace senza fine. Il suo regno non avrà confini: si estenderà a tutta la terra e durerà per sempre. Per Israele, questo salmo resta preghiera di attesa del Messia. Per i cristiani, esso si compie in Gesù Cristo, e l’episodio dei Magi è già un segno dell’universalità del suo regno: le nazioni vengono a Lui, portando doni e adorazione.

*Elementi importanti: +Il Salmo 71 come preghiera dei desideri universali di giustizia e pace. +Coincidenza tra il sogno dell’uomo e il progetto di Dio. +Composizione post-esilica: attesa del re-Messia. +Promessa fatta a Davide (2 Sam 7) come fondamento dell’attesa. +La storia ha un senso e una direzione nel disegno di Dio. +Il re ideale: giustizia, pace, difesa dei poveri. +Potere di Dio come amore e servizio. +Regno universale e senza fine. +Lettura ebraica messianica e compimento cristiano in Gesù Cristo. + I Magi come primo segno della realizzazione della promessa universale

*Seconda Lettura dalla lettera di san Paolo agli Efesini (3, 2...6)

Questo brano è tratto dalla Lettera agli Efesini (cap. 3) e riprende un tema centrale già annunciato nel capitolo 1: il “disegno/mistero misericordioso di Dio”. Paolo ricorda che Dio ha fatto conoscere il mistero della sua volontà: condurre la storia al suo compimento, ricapitolando in Cristo tutto ciò che è nei cieli e sulla terra (Ef 1,9-10). Per san Paolo, il mistero non è un segreto gelosamente custodito, ma l’intimità di Dio offerta all’uomo. È un progetto che Dio rivela progressivamente, con una paziente pedagogia, come un genitore accompagna un figlio nella scoperta della vita. Così Dio ha guidato il suo popolo lungo la storia, passo dopo passo, fino alla rivelazione decisiva in Gesù Cristo. Con Cristo si apre una nuova epoca: prima e dopo di Lui. Il cuore del mistero è questo: Cristo è il centro del mondo e della storia. Tutto l’universo è chiamato a essere riunito in Lui, come un corpo attorno al suo capo. Paolo sottolinea che questa unità riguarda tutte le nazioni: tutti sono associati a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo, partecipi della stessa promessa per mezzo del vangelo. In altre parole: l’eredità è Cristo, la promessa è Cristo, il corpo è Cristo. Quando nel Padre nostro diciamo “sia fatta la tua volontà”, chiediamo proprio il compimento di questo progetto. Il disegno di Dio è dunque universale: non riguarda solo Israele, ma tutta l’umanità. Questa apertura era già presente nella promessa fatta ad Abramo: “In te saranno benedette tutte le famiglie della terra” (Gen 12,3), e proclamata dai profeti, come Isaia. Tuttavia, questa verità è stata compresa lentamente e spesso dimenticata. Al tempo di Paolo, non era affatto scontato accettare che i pagani fossero pienamente partecipi della salvezza. I primi cristiani di origine ebraica faticavano a riconoscerli come membri a pieno titolo. Paolo interviene con decisione: anche i pagani sono chiamati a essere testimoni e apostoli del Vangelo. È lo stesso messaggio che Matteo esprime nel racconto dei Magi: le nazioni vengono alla luce di Cristo. Il testo si chiude come un appello: il progetto di Dio chiede la collaborazione dell’uomo. Se per i Magi c’è stata una stella, per molti oggi la stella saranno i testimoni del Vangelo. Dio continua a realizzare il suo disegno benevolo attraverso l’annuncio e la vita dei credenti.

*Elementi importanti: +Il “mistero” come rivelazione del disegno benevolo di Dio e Rivelazione progressiva culminata in Cristo. +Cristo centro della storia e dell’universo e Tutta l’umanità riunita in Cristo: eredità, corpo e promessa. Universalità della salvezza: ebrei e pagani insieme in continuità con la promessa ad Abramo e i profeti. +Difficoltà storiche nell’accogliere i pagani. +Epifania e Magi come segno dell’universalismo e Chiamata alla testimonianza: collaborare all’annuncio del Vangelo

*Dal Vangelo secondo Matteo (2, 1-12)

Al tempo di Gesù, l’attesa del Messia era intensissima. Se ne parlava ovunque e si pregava Dio di affrettarne la venuta. La maggioranza degli Ebrei immaginava il Messia come un re discendente di Davide: avrebbe regnato da Gerusalemme, avrebbe scacciato i Romani e instaurato finalmente pace, giustizia e fraternità in Israele; alcuni speravano persino che questo rinnovamento si estendesse a tutto il mondo. Questa attesa si fondava su diverse profezie dell’Antico Testamento. Anzitutto quella di Balaam nel libro dei Numeri: chiamato a maledire Israele, egli invece annunciò una promessa di gloria, parlando di un astro che sorge da Giacobbe e di uno scettro che si leva da Israele (Nm 24,17). Con il passare dei secoli, questa profezia fu interpretata in senso messianico, fino a far pensare che la venuta del Messia sarebbe stata segnata da una stella. Per questo Erode prende molto sul serio la notizia portata dai Magi. Un’altra profezia decisiva è quella di Michea, che annuncia la nascita del Messia a Betlemme, il piccolo villaggio da cui uscirà il governatore d’Israele (Mi 5,1), in continuità con la promessa fatta a Davide di una dinastia destinata a durare.I Magi, probabilmente astrologi pagani, non conoscono in profondità le Scritture: si mettono in cammino semplicemente perché hanno visto una stella nuova. Giunti a Gerusalemme, si informano presso le autorità. Qui emerge una prima grande contrapposizione: da una parte, i Magi, che cercano senza pregiudizi e alla fine trovano il Messia; dall’altra, coloro che conoscono perfettamente le Scritture, ma non si muovono, non fanno nemmeno il breve viaggio da Gerusalemme a Betlemme, e per questo non incontrano il Bambino. Con Erode, la reazione è ancora diversa. Geloso del suo potere e noto per la sua violenza, egli vede nel Messia un rivale pericoloso. Dietro un’apparente calma, cerca informazioni precise: il luogo della nascita e l’età del bambino. La sua angoscia e la sua paura lo condurranno alla decisione crudele di eliminare tutti i bambini sotto i due anni. Nel racconto dei Magi, Matteo ci offre già una sintesi dell’intera vita di Gesù: fin dall’inizio, Egli incontra ostilità e rifiuto da parte delle autorità politiche e religiose. Non sarà riconosciuto come Messia, verrà accusato e infine eliminato. Eppure, è davvero il Messia promesso: chiunque lo cerca con cuore sincero, come i Magi, può entrare nella salvezza di Dio.

*San Giovanni Crisostomo sull’episodio dei Magi:”I Magi, pur essendo stranieri, si alzarono, partirono e giunsero al Bambino; così anche chi vuole incontrare Cristo deve muoversi con cuore fervente, senza attendere comodità o sicurezza.”,(Omelia VII su Matteo 2)

*Elementi più importanti: +Forte attesa messianica al tempo di Gesù e Attesa di un Messia-re, discendente di Davide. +Profezia della stella (Balaam) e nascita a Betlemme (Michea). +I Magi: cercatori sinceri guidati dalla stella. +Contrasto tra chi cerca e chi conosce ma non si muove. +Ostilità di Erode, gelosia del potere e violenza. +Gesù rifiutato fin dall’inizio della sua vita. + Universalità della salvezza: chi cerca, trova. + I Magi come modello di fede in cammino.

+ Giovanni D’Ercole

Lo spirito immondo e tranquillo, in sinagoga

(Mc 1,21b-28)

Dopo aver invitato i primi discepoli alla sequela (Mc 1,16-20) facendoli «pescatori di uomini», Cristo porta i suoi - appunto - alla “pesca”.

La sorpresa è paradossale, e sta nel primo degli ambienti che indica. Quello che oggi - non a caso - fa più fatica a reggere, come un tempo.

Prima di Gesù, in sinagoga la situazione era di “pace”: una quiete e una mentalità corrente che andavano bene a tutti, anche abitudinari.

Ma i due poli sono avversari acerrimi: non si sopportano, fanno subito scintille.

Dove arriva il Maestro autentico, l’antico equilibrio stagnante e compromissorio non può continuare: la sua Presenza non è conciliabile con le forze del letargo.

Cristo non si limita alle nobili esortazioni: non ripete luoghi comuni altrui, bensì combatte ed espelle il potere del male che s’impossessa delle creature, le allinea, le aliena.

L’uomo che grida contro Gesù parla al plurale (v.24; cf. Lc 4,34) proprio perché l’Evangelo va a promuovere le ricchezze personali e intaccare interessi di cerchia.

Il “posseduto” proclama il Nome del giovane Rabbi (v.24a), sperando di mostrarsi superiore e impossessarsi di Lui.

Ma il Figlio di Dio non si lascia ghermire dai giochetti.

La catechesi di Mc invita a comparare l’esperienza di ciascuno alla vita non rassegnata del Figlio.

I falsi insegnamenti avevano inculcato nell’animo delle persone che il «santo di Dio» si sarebbe presentato in modo eloquente, perentorio.

Un personaggio eminente e celebrato: sovrano, condottiero, sommo sacerdote... così richiamando le consuetudini distintive del popolo eletto.

Nei frequentatori di “sinagoga” tale convincimento recava con sé uno ‘spirito di soggezione’ che produceva personalità sedate, osservanze abitudinarie, rassicuranti.

Ma ora qualcuno si sente minacciato.

«E lo [spirito] immondo, contorcendolo e gridando a gran voce, uscì da lui» (v.26). Perché «contorcendolo»?

È davvero straziante scoprire che stili di vita e condizionamenti ideali possono portare fuori strada.

E in tal guisa, tante minuzie inculcate come sacri valori sono forse proprio quelle che allontanano da un dialogo d’amore con Dio.

Solo in Cristo l’«insegnamento nuovo» è una «didachè kainè» (v.27), che nell’espressione greca sottolinea un richiamo di qualità superiore.

Appello che rimpiazza, sostituisce completamente tutto il resto. E non sarà superato. Parola che mette a nudo e spazza via le zavorre.

Donne e uomini ricominciano a vivere e respirare; non si lasciano più plagiare da idee e limiti; convinzioni estranee, opportuniste, soporifere, o dissociate, isteriche [colme di proiezioni; vuote, non radicate].

Insomma, il Figlio presente ci restituisce consapevolezza della Chiamata a Libertà - prima senza costrutto.

Fa recuperare (in primis a noi, che frequentiamo abitudinariamente i luoghi di culto) un perfetto giudizio ‘personale’, una impensabile purezza.

Anche nella profondità, come nell’eccesso.

[Martedì 1.a sett. T.O. 13 gennaio 2026]

Lo spirito immondo e tranquillo, in sinagoga

(Mc 1,21b-28)

Nella confusione della sanguinosa guerra civile in atto (68-69) le comunità romane chiedono orientamento.

Descrivendo l’inizio dell'attività del Signore, Mc indica come annunciare: non più poggiando su precedenti maestri.

L’Evangelo vuole sostituire i proclami imperiali di vittoria e benessere (età dell’oro), e si distacca dai messaggi di altre religioni.

Gli episodi della vita di Gesù interpellano il cuore, creando una coscienza critica - meno artificiosa, più naturale.

Dopo aver invitato i primi discepoli alla sequela (Mc 1,16-20) facendoli «pescatori di uomini», Cristo porta i suoi - appunto - alla “pesca”.

La sorpresa è paradossale, e sta nel primo degli ambienti che indica. Quello che oggi - non a caso - fa più fatica a reggere tutto, come un tempo.

Insomma, volendo ricalcare il Figlio di Dio, sembra che per sollevare le persone da situazioni di morte bisogna iniziare non da un luogo di peccato e malaffare, bensì da case di onesta religione e vita pia!

Non a caso il giovane Rabbi viene denominato «Nazareno» (v.24), che nel linguaggio del tempo - alludendo al territorio di Nazaret - significava testa calda, sovversivo, rivoluzionario.

Come dire: le antiche “sinagoghe” paiono voler celebrare e lodare Dio, viceversa lo umiliano [e soffocano il suo progetto di umanizzazione].

Non si affidano al Mistero, che si dipana nel mondo interno - nello stesso affiorare personale di talenti e passione.

Le autorità religiose usavano il Nome divino solo per difendere il proprio status sociale, inculcando nel popolo una condotta da subordinati, e un mondo di pensieri o dottrine a loro immagine somiglianza.

A quel tempo, infatti, i leaders imponevano a tutti i ceti una sorta di spiritualità dell’immobilismo, rassicurante e manipolatoria.

La Lieta Notizia recata dal Maestro - invece - crea sintonie proprio con il desiderio di pienezza di vita che ciascun uomo porta in sé.

Di qui una grande riforma e rovesciamento, rispetto a tutte le credenze diffuse nell’impero.

La Parola nuova si erge su tutte le narrazioni antiche, e le soppianta radicalmente, anche dal punto di vista del costume.

Essa non è radicata in nessuna cappa artificiosa, o consuetudine, né alienazione, tantomeno calcolo di contrabbando e di greppia.

Malgrado i manti artificiosi e tipici, tale Logos essenziale si annida spontaneamente nell’anima di ciascuna donna e uomo, e si conosce immediatamente, nella loro esistenza reale.

Di conseguenza, è Verbo autentico, senza proiezioni antiche o schematiche, disincarnate e alla moda; piuttosto, insolite. Così molestando davvero l’istituzione ufficiale.

E - ancora oggi - provocando reazioni sia tra gli ammansiti dell’osservanza, che tra i finti fenomeni à la page del riformismo senza costrutto; astratto, sofisticato, cerebrale, patinato.

Sono pur “luoghi” variegati, questi delle varie dottrine… però in cui c’è qualcuno che rimane sempre in un cantuccio calmo e tranquillo, e non reca il minimo disturbo.

Ma a un certo punto scatta (v.23).

Non sono le preghiere e i canti che lo fanno esplodere e imprecare, ma il nuovo insegnamento.

Dove arriva il Maestro, l’antico equilibrio stagnante e compromissorio non può continuare.

La sua Presenza non è conciliabile con le forze opposte - del letargo, o delle fantasie ventose di sedicenti profeti.

Prima di Gesù, in sinagoga la situazione era di “pace”: una quiete e una mentalità corrente che andavano bene a tutti.

Ma i due poli sono avversari acerrimi: non si sopportano, fanno subito scintille.

La catechesi di Mc invita a comparare l’esperienza di ciascuno alla vita non rassegnata del Figlio.

Egli non istruiva le persone semplici in modo esterno, facendo buon viso a cattivo gioco - citando a memoria le autorità comunemente accettate.

Partiva dall’esperienza personale del Padre, e dalla sua stessa vita concreta. Così noi.

In Cristo, immersi nella sua stessa Fede, i credenti scrutano fatti e sentimenti profondi; non si limitano alle nobili esortazioni. Questo il “guaio”.

I fratelli del Signore non ripetono luoghi comuni, altrui.

Piuttosto, combattono ed espellono con decisione il potere del male che s’impossessa delle creature e le allinea, le aliena.

L’uomo che grida contro Gesù parla al plurale (v.24; cf. Lc 4,34) proprio perché l’Evangelo va a promuovere le ricchezze personali e intaccare interessi di cerchia.

Si tratta delle cordate di falsi amici di Dio; non di rado, proprio quelli che aprono bocca a suo nome (v.24c).

Lo spirito dei credenti abitudinari e assuefatti o interessati all’ordine si rendono conto che nell’uomo immagine vera del Padre giunge Chi è in grado di far crollare il loro castello di carte, e si spaventano.

Ovvio lo scontro. Altro che buonismi innocui e di facciata.

Quando queste energie contrarie si ritrovano, si fronteggiano senza esclusione di colpi.

Sono ostili e finiscono per aggredirsi - non c’è zucchero filato o manierismo che tenga.

Il “posseduto” proclama il Nome del giovane Rabbi (v.24a), sperando di mostrarsi superiore e impossessarsi di Lui.

Ma il Figlio di Dio non si lascia ghermire dai giochetti.

I falsi insegnamenti della religione normalizzata - di qualsiasi estrazione - avevano inculcato nell’animo delle persone che il «santo di Dio» si sarebbe presentato in modo eloquente, perentorio.

Costui non poteva essere altro che un personaggio eminente e celebrato: sovrano, condottiero, sommo sacerdote... così richiamando le consuetudini distintive del popolo eletto.

Ma nei frequentatori di “sinagoga” tale convincimento recava con sé uno spirito di soggezione e morte che produceva personalità sedate, abitudinarie. Assoggettate a osservanze blande, troppo comuni; infine solo rassicuranti.

Eppure ora quello stesso spirito assuefatto si sente minacciato - invece che conformisticamente rispecchiato. Così pretende di mettere a cuccia nel Figlio pure lo stesso Dio che proclama.

A cospetto della Parola-evento che fa quel che dice, il re è nudo. Non l’irenismo pacioccone, bensì il conflitto è dietro l’angolo.

Le potenze che c’imbrigliano con festival ripetitivi e si nutrono d’illusioni rinunciatarie, vedono sgretolare l’inerzia e i guinzagli che hanno fatto la loro fortuna.

«E lo [spirito] immondo, contorcendolo e gridando a gran voce, uscì da lui» (v.26). Perché «contorcendolo»?

È davvero straziante scoprire che stili di vita e condizionamenti ideali possono portare fuori strada.

E in tal guisa, tante minuzie inculcate come sacri valori sono forse proprio quelle che allontanano da un dialogo d’amore con Dio.

Anche oggi una sottile propaganda ingannatrice e omologante tende a sequestrare e alienare l’anima personale; a raccomandare l’inazione - o il suo eccesso - e lacerarci in prestazioni [es. di potere e denaro].

Un’atmosfera opprimente, quella che a volte subiamo, sotto la cappa di situazioni piramidali e assuefazioni.

Tutta schiavizzante i semplici; con formalità, ossessioni moraliste, e modi di essere (o meglio, apparire) confezionati.

Chi evangelizza sul serio distacca le persone dall’ideologia banalizzante, dalle maniere del pensiero unico locale - tradizionalista o d’avanguardia che sia.

Esso può sembrare segnatamente idealista, o lancinante e impegnato, ma poi resta assopito nelle pratiche e dottrine che tradiscono le aspettative profonde della nostra vocazione autentica.

Insomma, la cappa degli artifizi umilia l’esistenza in pienezza; affievolisce e spegne il passo della nostra eccezionalità irripetibile, sulla quale il Padre intende edificare la sua stessa Novità.

In Cristo, l’«insegnamento nuovo» è una «didachè kainè» (v.27), che nell’espressione greca sottolinea appunto un richiamo di qualità superiore; in grado di soppiantare quanto permane paludoso.

Un Appello che rimpiazza, sostituisce completamente tutto il resto. E non sarà superato.

Parola che mette a nudo e spazza via le zavorre, nonché tutte le impalcature condizionanti - insieme al senso di colpa inculcato dalle solite guide dozzinali e interessate.

Morale: donne e uomini umanizzano; ricominciano a vivere e respirare.

Non si lasciano più plagiare da idee e limiti; convinzioni estranee, opportuniste, soporifere, o dissociate, isteriche [colme di proiezioni; vuote, non radicate].

«Didachè kainè»: essa scalza l’identificazione forzata, e una visione della vita che rende stagnanti, unilaterali.

Ora se ci ritroviamo posseduti da poteri a senso unico, esterni e disumanizzanti, veniamo messi faccia a faccia con Dio - senza prima le lunghe trafile che ci fanno monocromatici.

E qui abilitati a ritrovare noi stessi, anche negli opposti; nonché il discrimine dell’impegno, il motivo per cui siamo nati.

Abilitati ormai a valicare gli idoli che sequestrano i sogni, e l’entusiasmo che parte da dentro. Con voglia di rinascere.

Esodo frutto di alleanza coi nostri lati poliedrici, tutti indispensabili per un completamento della personalità, e per l’evoluzione.

Insomma, il Figlio Presente ci restituisce consapevolezza della Chiamata a Libertà - prima senza costrutto. Vocazione già radicata; però senza facilonerie.

Fa recuperare (in primis a noi, che frequentiamo abitudinariamente i luoghi di culto) un perfetto giudizio personale, una impensabile purezza.

La svolta arriva subito. Anche nella profondità, come nell’eccesso.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Sei credibile e libero, ossia pieno di passioni e profondità?

Ti affidi al mondo interno, o a quello (un po’ troppo) dell’esterno?

Dopo aver ascoltato e accolto te stesso e la realtà che viene, ti metti a repentaglio o sei di quelli del «ne quid nimis» - nulla di eccessivo?

In one of his most celebrated sermons, Saint Bernard of Clairvaux “recreates”, as it were, the scene where God and humanity wait for Mary to say “yes”. Turning to her he begs: “[…] Arise, run, open up! Arise with faith, run with your devotion, open up with your consent!” [Pope Benedict]

San Bernardo di Chiaravalle, in uno dei suoi Sermoni più celebri, quasi «rappresenta» l’attesa da parte di Dio e dell’umanità del «sì» di Maria, rivolgendosi a lei con una supplica: «[…] Alzati, corri, apri! Alzati con la fede, affrettati con la tua offerta, apri con la tua adesione!» [Papa Benedetto]

«The "blasphemy" [in question] does not really consist in offending the Holy Spirit with words; it consists, instead, in the refusal to accept the salvation that God offers to man through the Holy Spirit, and which works by virtue of the sacrifice of the cross [It] does not allow man to get out of his self-imprisonment and to open himself to the divine sources of purification» (John Paul II, General Audience July 25, 1990)

«La “bestemmia” [di cui si tratta] non consiste propriamente nell’offendere con le parole lo Spirito Santo; consiste, invece, nel rifiuto di accettare la salvezza che Dio offre all’uomo mediante lo Spirito Santo, e che opera in virtù del sacrificio della croce [Esso] non permette all’uomo di uscire dalla sua autoprigionia e di aprirsi alle fonti divine della purificazione» (Giovanni Paolo II, Udienza Generale 25 luglio 1990)

Seen from the capital Jerusalem, that land is geographically peripheral and religiously impure because it was full of pagans, having mixed with those who did not belong to Israel. Great things were not expected from Galilee for the history of salvation. Instead, right from there — precisely from there — radiated that “light” on which we meditated in recent Sundays: the light of Christ. It radiated right from the periphery (Pope Francis)

Vista dalla capitale Gerusalemme, quella terra è geograficamente periferica e religiosamente impura perché era piena di pagani, per la mescolanza con quanti non appartenevano a Israele. Dalla Galilea non si attendevano certo grandi cose per la storia della salvezza. Invece proprio da lì - proprio da lì - si diffonde quella “luce” sulla quale abbiamo meditato nelle scorse domeniche: la luce di Cristo. Si diffonde proprio dalla periferia (Papa Francesco)

Christ and his intimates tried to strengthen the sense of sharing, returning to the profound spirit of what once the clan, the family, the community were - expressions of God's love that manifests itself...

Cristo e i suoi intimi tentavano di rafforzare il senso di condivisione, tornando allo spirito profondo di ciò che un tempo erano appunto il clan, la famiglia, la comunità - espressioni dell’amore di Dio che si manifesta…

The Church was built on the foundation of the Apostles as a community of faith, hope and charity. Through the Apostles, we come to Jesus himself. Therefore, a slogan that was popular some years back: "Jesus yes, Church no", is totally inconceivable with the intention of Christ (Pope Benedict)

La Chiesa è stata costituita sul fondamento degli Apostoli come comunità di fede, di speranza e di carità. Attraverso gli Apostoli, risaliamo a Gesù stesso. È pertanto del tutto inconciliabile con l'intenzione di Cristo uno slogan di moda alcuni anni fa: "Gesù sì, Chiesa no" (Papa Benedetto)

Intimidated by the nightmare of demons and concrete dangers, the crowds could not see the possibility of emancipation from an existence of obsessions - slavish, frightened, lost, overwhelmed...

duevie.art

don Giuseppe Nespeca

Tel. 333-1329741

Disclaimer

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.

Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.

L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.