don Giuseppe Nespeca

Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".

1. Nella precedente catechesi abbiamo mostrato, sulla base dei Vangeli sinottici, come la fede nella figliolanza divina di Cristo si vada formando per rivelazione del Padre nella coscienza dei suoi discepoli e ascoltatori, e prima di tutto nella coscienza degli apostoli. A creare la convinzione che Gesù è il Figlio di Dio nel senso stretto e pieno (non metaforico) di questa parola, contribuisce soprattutto la testimonianza dello stesso Padre, che “rivela” in Cristo il suo Figlio (“il Figlio mio”) tramite le teofanie che ebbero luogo al battesimo nel Giordano e poi durante la trasfigurazione sul monte. Abbiamo pure visto come la rivelazione della verità sulla figliolanza divina di Gesù raggiunga per opera del Padre le menti e i cuori degli apostoli, come appare nelle parole di Gesù a Pietro: “Né la carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli” (Mt 16, 17).

2. Alla luce di questa fede nella divina figliolanza di Cristo, fede che dopo la risurrezione acquistò una forza molto maggiore, bisogna leggere tutto il Vangelo di Giovanni, e particolarmente il suo Prologo (Gv 1, 1-18). Esso è una singolare sintesi che esprime la fede della Chiesa apostolica: di quella prima generazione di discepoli, alla quale era stato dato di avere contatti con Cristo, sia in modo diretto, sia mediante gli apostoli che parlavano di ciò che avevano personalmente ascoltato e visto e in cui scoprivano l’attuazione di tutto ciò che l’Antico Testamento aveva predetto di lui. Ciò che già era stato rivelato precedentemente, ma in un certo senso era coperto con un velo, ora, alla luce dei fatti di Gesù, e specialmente in base agli eventi pasquali, acquistava trasparenza, diventava chiaro e comprensibile.

In questo modo il Vangelo di Giovanni (che tra i quattro Vangeli è stato scritto per ultimo) costituisce in un certo senso la più completa testimonianza su Cristo come Figlio di Dio - Figlio “consostanziale” al Padre. Lo Spirito Santo, promesso da Gesù agli apostoli, il quale doveva “insegnar loro ogni cosa” (cf. Gv 14, 26), permette davvero all’evangelista “di scrutare le profondità di Dio” (cf. 1 Cor 2, 10) e di esprimerle nel testo ispirato del Prologo.

3. “In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste” (Gv 1, 1-3). “E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità” (Gv 1, 14) . . . “Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto” (Gv 1, 10-11). “A quanti però l’hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati” (Gv 1, 12-13). “Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato” (Gv 1, 18).

4. Il Prologo di Giovanni è certamente il testo chiave, nel quale la verità sulla divina figliolanza di Cristo trova la sua piena espressione. Colui che nel tempo “si fece carne” cioè uomo, è dall’eternità il Verbo stesso, cioè il Figlio unigenito: il Dio “che è nel seno del Padre”. È il Figlio “della stessa sostanza del Padre”, è “Dio da Dio”. Dal Padre riceve la pienezza della gloria. Egli è il Verbo “per mezzo del quale tutto è stato fatto”. E perciò tutto quello che esiste deve a lui quel “principio”, di cui parla il Libro della Genesi (cf. Gen 1, 1) il principio dell’opera della creazione. Lo stesso eterno Figlio, quando viene nel mondo come “Verbo che si fece carne” porta con sé all’umanità la pienezza “di grazia e di verità”. Porta la pienezza di verità perché istruisce sul Dio vero che “nessuno ha mai visto”. E porta la pienezza di grazia, perché a tutti coloro che lo accolgono, dà la forza di rinascere da Dio: di diventare figli di Dio. Purtroppo, constata l’evangelista, “il mondo non lo riconobbe” e anche se “venne fra la sua gente”, molti “non l’hanno accolto”.

5. La verità contenuta nel Prologo giovanneo è la stessa che troviamo in altri libri del Nuovo Testamento. Così per esempio leggiamo nella Lettera “agli Ebrei” che Dio “in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. Questo Figlio, che è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza e sostiene tutto con la potenza della sua parola, dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, si è assiso alla destra della maestà nell’alto dei cieli” (Eb 1, 2-3).

6. Il Prologo del Vangelo di Giovanni (come per altro verso la Lettera agli Ebrei), esprime dunque sotto forma di allusioni bibliche, il compimento in Cristo di tutto ciò che è stato detto nell’antica alleanza, iniziando dal Libro della Genesi attraverso la legge di Mosè (cf. Gv 1, 17) e i profeti fino ai libri sapienziali. L’espressione “il Verbo” (che “in principio era presso Dio”) corrisponde alla parola ebraica “dabar”. Anche se in greco si trova il termine “logos”, tuttavia la matrice è prima di tutto veterotestamentaria. Dall’Antico Testamento mutua contemporaneamente due dimensioni: quella di “hochma” cioè sapienza, intesa come “disegno” di Dio riguardo alla creazione, e quella di “dabar” (logos), intesa come la realizzazione di tale disegno. La coincidenza con la parola “logos”, assunta dalla filosofia greca, ha facilitato a suo tempo l’avvicinamento di queste verità alle menti formate da quella filosofia.

7. Rimanendo ora nell’ambito dell’Antico Testamento precisamente in Isaia leggiamo: la “parola uscita dalla mia bocca non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata” (Is 55, 11). Donde appare che la biblica “dabar-parola” non è solo “parola” ma anche “realizzazione” (atto). Si può dire che già nei libri dell’antica alleanza appare una qualche personificazione del “Verbo” (dabar, logos), come pure della “Sapienza” (sofia).

Leggiamo infatti nel Libro della Sapienza:

(La Sapienza) “è iniziata alla scienza di Dio e sceglie le opere sue” (Sap 8, 4), e altrove: “Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo; essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme . . . Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia che cosa ti è gradito” (Sap 9, 9-10).

8. Siamo così assai vicini alle prime parole del Prologo di Giovanni. Ancor più vicini sono quei versetti del Libro della Sapienza che dicono: “Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose, e la notte era a metà del suo corso, la tua parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale . . . si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio, portando come spada affilata il tuo ordine inesorabile” (Sap 18, 14-15). Tuttavia questa “parola” a cui alludono i libri sapienziali, quella sapienza che sin dall’inizio è presso Dio, è considerata in relazione al mondo creato che essa ordina e dirige (cf. Pr 8, 22-27). “Il Verbo” nel Vangelo di Giovanni invece non solo è “in principio”, ma è rivelato come tutto rivolto a Dio (pros ton Theon) ed essendo egli stesso Dio! “Il Verbo era Dio”. Egli è l’“unigenito Figlio, che è nel seno del Padre” -cioè Dio-Figlio. È in persona la pura espressione di Dio, l’“irradiazione della sua gloria” (cf. Eb 1, 3), “consustanziale al Padre”.

9. Proprio questo Figlio -il Verbo che si fece carne -è colui al quale dà testimonianza Giovanni sul Giordano. Di Giovanni Battista leggiamo nel Prologo: “Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce . . .” (Gv 1, 6-7). Tale luce è proprio Cristo -come Verbo. Leggiamo ancora nel Prologo: “In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini” (Gv 1, 4). Questa è “la luce vera, quella che illumina ogni uomo” (Gv 1,9). La luce che “splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta” (Gv 1, 5).

Dunque, secondo il Prologo del Vangelo di Giovanni, Gesù Cristo è Dio, perché Figlio unigenito di Dio Padre. Il Verbo. Egli viene nel mondo come fonte di vita e di santità. Veramente qui siamo al punto centrale e decisivo della nostra professione di fede: “Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi”.

[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 3 giugno 1987]

In questa seconda domenica dopo Natale la Parola di Dio non ci offre un episodio della vita di Gesù, ma ci parla di Lui prima che nascesse. Ci porta indietro, per svelarci qualcosa su Gesù prima che venisse tra noi. Lo fa soprattutto nel prologo del Vangelo di Giovanni, che inizia così: «In principio era il Verbo» (Gv 1,1). In principio: sono le prime parole della Bibbia, le stesse con cui comincia il racconto della creazione: «In principio Dio creò il cielo e la terra» (Gen 1,1). Oggi il Vangelo dice che Colui che abbiamo contemplato nel suo Natale, come bambino, Gesù, esisteva prima: prima dell’inizio delle cose, prima dell’universo, prima di tutto. Egli è prima dello spazio e del tempo. «In Lui era la vita» (Gv 1,4) prima che la vita apparisse.

San Giovanni lo chiama Verbo, cioè Parola. Che cosa vuole dirci con ciò? La parola serve per comunicare: non si parla da soli, si parla a qualcuno. Sempre si parla a qualcuno. Quando noi per la strada vediamo gente che parla da sola, diciamo: “Questa persona, qualcosa le succede…”. No, noi parliamo sempre a qualcuno. Ora, il fatto che Gesù sia fin dal principio la Parola significa che dall’inizio Dio vuole comunicare con noi, vuole parlarci. Il Figlio unigenito del Padre (cfr v. 14) vuole dirci la bellezza di essere figli di Dio; è «la luce vera» (v. 9) e vuole allontanarci dalle tenebre del male; è «la vita» (v. 4), che conosce le nostre vite e vuole dirci che da sempre le ama. Ci ama tutti. Ecco lo stupendo messaggio di oggi: Gesù è la Parola, la Parola eterna di Dio, che da sempre pensa a noi e desidera comunicare con noi.

E per farlo, è andato oltre le parole. Infatti, al cuore del Vangelo di oggi ci viene detto che la Parola «si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (v. 14). Si fece carne: perché san Giovanni usa questa espressione, “carne”? Non poteva dire, in modo più elegante, che si fece uomo? No, utilizza la parola carne perché essa indica la nostra condizione umana in tutta la sua debolezza, in tutta la sua fragilità. Ci dice che Dio si è fatto fragilità per toccare da vicino le nostre fragilità. Dunque, dal momento che il Signore si è fatto carne, niente della nostra vita gli è estraneo. Non c’è nulla che Egli disdegni, tutto possiamo condividere con Lui, tutto. Caro fratello, cara sorella, Dio si è fatto carne per dirci, per dirti che ti ama proprio lì, che ci ama proprio lì, nelle nostre fragilità, nelle tue fragilità; proprio lì, dove noi ci vergogniamo di più, dove tu ti vergogni di più. È audace questo, è audace la decisione di Dio: si fece carne proprio lì dove noi tante volte ci vergogniamo; entra nella nostra vergogna, per farsi fratello nostro, per condividere la strada della vita.

Si fece carne e non è tornato indietro. Non ha preso la nostra umanità come un vestito, che si mette e si toglie. No, non si è più staccato dalla nostra carne. E non se ne separerà mai: ora e per sempre Egli è in cielo con il suo corpo di carne umana. Si è unito per sempre alla nostra umanità, potremmo dire che l’ha “sposata”. A me piace pensare che quando il Signore prega il Padre per noi, non soltanto parla: gli fa vedere le ferite della carne, gli fa vedere le piaghe che ha sofferto per noi. Questo è Gesù: con la sua carne è l’intercessore, ha voluto portare anche i segni della sofferenza. Gesù, con la sua carne è davanti al Padre. Il Vangelo dice infatti che venne ad abitare in mezzo a noi. Non è venuto a farci una visita e poi se n’è andato, è venuto ad abitare con noi, a stare con noi. Che cosa desidera allora da noi? Desidera una grande intimità. Vuole che noi condividiamo con Lui gioie e dolori, desideri e paure, speranze e tristezze, persone e situazioni. Facciamolo, con fiducia: apriamogli il cuore, raccontiamogli tutto. Fermiamoci in silenzio davanti al presepe a gustare la tenerezza di Dio fattosi vicino, fattosi carne. E senza timore invitiamolo da noi, a casa nostra, nella nostra famiglia. E anche – ognuno lo sa bene – invitiamolo nelle nostre fragilità. Invitiamolo, che Lui veda le nostre piaghe. Verrà e la vita cambierà.

La Santa Madre di Dio, nella quale il Verbo si fece carne, ci aiuti ad accogliere Gesù, che bussa alla porta del cuore per abitare con noi.

[Papa Francesco, Angelus 3 gennaio 2021]

Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe (anno A) [28 dicembre 2025]

Dio ci benedica e la Vergine ci protegga! Ecco il commento dei testi di questa domenica con un augurio per ogni famiglia perché si rispecchi nella sua reale quotidianità in quella di Nazaret che la Bibbia ci mostra veramente provata da tante difficoltà e problemi come ogni famiglia.

*Prima Lettura dal libro del Siracide (3,2-6.12-14)

Ben Sira insiste sul rispetto dovuto ai genitori perché, nel II secolo a.C. (verso il 180), l’autorità familiare stava indebolendosi. A Gerusalemme, sotto il dominio greco, pur nella libertà religiosa, nuove mentalità si diffondevano lentamente: il contatto con il mondo pagano rischiava di modificare il modo di pensare e di vivere degli ebrei. Per questo Ben Sira, maestro di Sapienza, difende i fondamenti della fede a partire dalla famiglia, primo luogo di trasmissione della fede, dei valori e delle pratiche religiose. Il testo è dunque un forte appello a favore della famiglia ed è anche una profonda meditazione sul quarto comandamento: «Onora tuo padre e tua madre», formulato nell’Esodo come promessa di lunga vita e nel Deuteronomio anche di felicità. Circa cinquant’anni dopo, il nipote di Ben Sira, traducendo l’opera in greco, aggiunge una motivazione decisiva: i genitori sono strumenti di Dio perché donano la vita; per questo meritano onore, memoria e riconoscenza. Questo comandamento risponde anche al buon senso umano: una società equilibrata nasce da famiglie solide, mentre la loro rottura genera gravi conseguenze psicologiche e sociali. Tuttavia, al livello più profondo, l’armonia familiare appartiene al progetto stesso di Dio. Alcune espressioni di Ben Sira sembrano suggerire un “calcolo” («chi onora il padre ottiene il perdono dei peccati…»), ma in realtà non si tratta di una ricompensa meccanica: la Legge di Dio è sempre via di grazia e di felicità. Come insegna il Deuteronomio, i comandamenti sono dati per il bene e la libertà dell’uomo. Quando Ben Sira afferma che onorare i genitori ottiene il perdono, si coglie un progresso nella rivelazione: la vera riconciliazione con Dio passa attraverso la riconciliazione con il prossimo, in sintonia con i profeti («misericordia voglio e non sacrifici»). Essere figli rispettosi dei genitori significa essere figli fedeli anche verso Dio. Non a caso, tra i Dieci Comandamenti, solo due sono formulati in positivo: il sabato e l’onore dovuto ai genitori. Essi trovano il loro compimento nel grande comandamento dell’amore del prossimo, che inizia proprio dai genitori, i nostri primi “prossimi”. Per questo il testo di Ben Sira risulta particolarmente appropriato nei tempi di festa, quando i legami familiari si rinsaldano o si riscoprono.

*Elementi più importanti: +Contesto storico: II secolo a.C., influenza ellenistica. +Famiglia come luogo primario di trasmissione della fede. +Difesa del quarto comandamento. +Genitori come strumenti di Dio nel dono della vita. +Legge di Dio come via di felicità, non di calcol. +Riconciliazione con Dio attraverso il prossimo. +Onorare i genitori come primo atto di amore del prossimo.

*Salmo Responsoriale (127/128)

Questo salmo è chiamato “Cantico delle salite” perché era destinato ad essere cantato durante il pellegrinaggio verso Gerusalemme, probabilmente negli ultimi momenti, salendo i gradini del Tempio. Il testo sembra strutturato come una celebrazione liturgica: all’ingresso del Tempio i sacerdoti accolgono i pellegrini e offrono un’ultima catechesi, proclamando la beatitudine dell’uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie. La benedizione riguarda il lavoro, la famiglia, la fecondità e la pace domestica: il frutto delle proprie mani, la moglie come vite feconda, i figli come germogli d’ulivo attorno alla mensa. L’assemblea dei pellegrini risponde confermando che così è benedetto chi teme il Signore. Segue la formula solenne di benedizione sacerdotale: dal monte Sion il Signore accorda la sua benedizione, permettendo di contemplare per tutta la vita il bene di Gerusalemme e la continuità delle generazioni. L’insistenza su lavoro, prosperità e felicità può sembrare troppo “terrena”, ma la Bibbia afferma con forza che Dio ha creato l’uomo per la felicità. Il desiderio umano di riuscita e di armonia familiare coincide con il progetto di Dio; per questo la Scrittura parla spesso di “felicità” e “benedizione”, senza ironia, anche di fronte alle sofferenze della storia. Il termine biblico “felice” non indica una garanzia automatica di successo, ma il vero bene, che è la vicinanza a Dio. È insieme riconoscimento e incoraggiamento. André Chouraqui traduce “felice, beato” con “in cammino”, per dire: sei sulla strada giusta, continua. Israele ha compreso presto che Dio accompagna il suo popolo nel desiderio di felicità e apre davanti a lui una via di speranza (cf. Ger 29,11). Tutta la Bibbia afferma il disegno misericordioso di Dio sull’umanità, come ricorda san Paolo nella lettera agli Efesini. La felicità biblica ha dunque due dimensioni: è anzitutto il progetto di Dio, ma è anche una scelta dell’uomo. Il cammino è chiaro e diritto: la fedeltà alla Legge che si riassume nell’amore di Dio e dell’umanità. Gesù ha percorso questo cammino fino in fondo e invita i discepoli a seguirlo, promettendo la vera beatitudine a chi mette in pratica la sua parola. Resta l’espressione apparentemente paradossale: “Beato chi teme il Signore”. Non si tratta di paura, ma di stupore reverente. Chouraqui rende: “in cammino, tu che fremeresti di Dio”. È l’emozione di chi si sente piccolo davanti a un grande amore. Dopo aver scoperto che Dio è amore, Israele non teme più come lo schiavo, ma come il figlio davanti alla forza e alla tenerezza del padre. Non a caso la Scrittura usa lo stesso verbo per il rispetto dovuto a Dio e ai genitori (Lv 19,3). La fede è quindi la certezza che Dio vuole il bene dell’uomo; per questo “temere il Signore” equivale a “camminare nelle sue vie”. Quando Gerusalemme vivrà questa fedeltà, realizzerà la sua vocazione di città della pace; il salmo lo anticipa proclamando: “Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita”.

*Elementi più importanti: +Il salmo come Cantico delle salite e canto di pellegrinaggio ha la struttura liturgica: sacerdoti, assemblea, benedizione. +Benedizione su lavoro, famiglia e fecondità. +Dio crea l’uomo per la felicità e “beato” chi è vicino a Dio e Chouraqui traduce “beato” = in cammino. +Disegno benevolo di Dio sull’umanità che vede la felicità come dono di Dio e scelta dell’uomo. +Gesù come compimento del cammino dell’amore. +Timore di Dio” come atteggiamento filiale, non paura. +Gerusalemme chiamata a essere città della pace

*Seconda Lettura dalla lettera di san Paolo ai Colossesi (3,12-21)

La liturgia di oggi invita a contemplare la Santa Famiglia: Giuseppe, Maria e Gesù. È una famiglia semplice, ed è detta “santa” perché al suo centro c’è Dio stesso. Tuttavia, non si tratta di una famiglia idealizzata o irreale: i Vangeli mostrano chiaramente che essa ha attraversato prove e difficoltà concrete. Giuseppe è turbato davanti alla gravidanza misteriosa di Maria, la nascita di Gesù avviene in condizioni povere, la famiglia conosce l’esilio in Egitto e più tardi l’angoscia per Gesù smarrito e ritrovato nel Tempio, senza comprenderne pienamente il senso. Proprio per questo, la Santa Famiglia appare come una vera famiglia, segnata da fatiche e interrogativi simili a quelli di ogni altra famiglia. Questa realtà ci rassicura e dà senso alle raccomandazioni di san Paolo nella lettera ai Colossesi, dove invita alla pazienza e al perdono, virtù necessarie nella vita quotidiana. Colossi, città dell’attuale Turchia, non fu visitata direttamente da Paolo: la comunità cristiana nacque grazie a Epafra, suo discepolo. Paolo scrive dalla prigione, preoccupato per alcune derive che minacciano la purezza della fede cristiana. Il tono della lettera alterna l’entusiasmo contemplativo per il progetto di Dio a richiami molto decisi contro dottrine fuorvianti. Al centro del suo messaggio rimane sempre Gesù Cristo, cuore della storia e del mondo. Paolo invita i cristiani a modellare la loro vita su di Lui: rivestirsi di tenerezza, bontà, pace e gratitudine, facendo ogni cosa nel nome del Signore Gesù. I battezzati, infatti, formano il Corpo di Cristo. Riprendendo e approfondendo un’immagine già usata con i Corinzi, Paolo afferma che Cristo è il capo e i credenti sono le membra, chiamate a sostenersi a vicenda per costruire l’edificio della Chiesa.Il testo affronta anche i rapporti familiari, con espressioni che possono risultare difficili, come l’invito alle mogli alla sottomissione. Nel contesto biblico, però, questa sottomissione non equivale a servitù, ma si inserisce in una visione fondata sull’amore e sulla responsabilità. Paolo, dopo aver richiamato un linguaggio comune all’epoca, rivolge ai mariti un’esigenza ancora più forte: amare la propria moglie con rispetto e senza durezza. L’obbedienza cristiana nasce dalla fiducia nell’amore di Dio e si esprime in relazioni segnate da tenerezza, rispetto e dono reciproco.

*Elementi importanti: +La Santa Famiglia come famiglia reale, non idealizzata con le prove concrete vissute da Giuseppe, Maria e Gesù e invito alla pazienza e al perdono nella vita familiare. +Contesto della lettera ai Colossesi e ruolo di Epafra con la preoccupazione di Paolo per la fedeltà della fede cristiana. +Centralità di Gesù Cristo nella vita dei credenti come Corpo di Cristo, chiamati a sostenersi reciprocamente. +Relazioni familiari fondate sull’amore e sul rispetto dove sottomissione biblica è intesa come fiducia e dono, non come schiavitù. +Obbedienza cristiana radicata nella certezza che Dio è Amore.

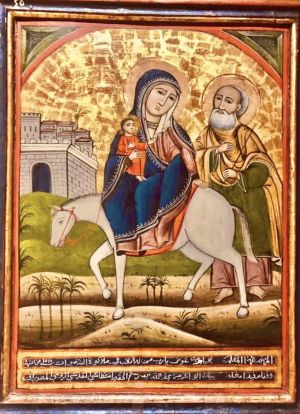

*Dal Vangelo secondo Matteo (2,13-15.19-239

L’episodio della fuga della Santa Famiglia in Egitto richiama volutamente un’altra grande vicenda biblica: quella di Mosè e del popolo d’Israele, dodici secoli prima, schiavo in Egitto. Come allora il faraone ordinò l’uccisione dei neonati maschi e Mosè fu salvato per diventare il liberatore del suo popolo, così Gesù sfugge alla strage di Erode e diventerà il salvatore dell’umanità. Matteo invita a riconoscere in Gesù il nuovo Mosè, compimento della promessa di Dt 18,18: un profeta suscitato da Dio come Mosè stesso. Un secondo segno di compimento delle Scritture è la citazione di Os 11,1: “Dall’Egitto ho chiamato mio figlio”. In origine riferita al popolo d’Israele, Matteo la applica a Gesù, presentandolo come il Nuovo Israele, colui che realizza pienamente l’Alleanza. Il titolo di Figlio di Dio, già attribuito ai re e al Messia, in Gesù acquista un significato pieno: alla luce della risurrezione e del dono dello Spirito, i credenti riconoscono che Gesù è veramente Figlio di Dio, Dio da Dio, come confessa la fede cristiana. Un terzo segno è l’affermazione: “Sarà chiamato Nazareno”. Sebbene l’Antico Testamento non parli di Nazaret, Matteo gioca su risonanze linguistiche e simboliche: netser (“germoglio” messianico della stirpe di Davide), nazir (consacrato a Dio), e natsar (“custodire”). Nazaret diventa così il segno della scelta divina dell’umile e dell’insignificante. Inoltre, quando i cristiani vengono disprezzati come “Nazorei”, Matteo li incoraggia ricordando che anche Gesù portò quel titolo: ciò che appare spregevole agli uomini è prezioso agli occhi di Dio. Nel racconto, Matteo costruisce due scene parallele: fuga in Egitto e ritorno dall’Egitto. In entrambe c’è un contesto storico, l’apparizione dell’angelo a Giuseppe in sogno, l’obbedienza immediata e la conclusione: così si compì ciò “che era stato detto per mezzo dei profeti”. Il parallelismo mette in relazione i titoli Figlio di Dio e Nazareno, mostrando un Messia inatteso: glorioso e insieme umile. Per questo il testo è proclamato nella festa della Santa Famiglia: Gesù è Figlio di Dio, ma cresce in una famiglia semplice e in un villaggio insignificante. È il grande paradosso cristiano: la storia divina si compie nella quotidianità più ordinaria delle famiglie umane. I commentatori antichi come Pseudo-Dionisio e Pseudo-Crisostomo riflettono sulla fuga in Egitto, non solo un fatto storico ma una manifestazione del disegno salvifico: Cristo, pur essendo Dio, si sottomette alla legge della carne e alla guida divina, dimostrando la vera umanità e obbedienza del Messia. San Girolamo sottolinea invece che non solo Erode, ma anche i sommi sacerdoti e gli scribi cercarono la morte del Signore fin dai primi istanti della sua venuta nel mondo, mostrando l’ostilità spirituale che Gesù incontrerà per tutta la sua missione. Un’altra interpretazione di alcuni Padri antichi vede nella permanenza in Egitto una dimensione salvifica non solo per Gesù stesso, ma simbolicamente per il mondo: Egli va in quella terra storicamente associata all’oppressione e al paganesimo non per restare, ma per portare luce e salvezza, confermando che la venuta di Cristo è per tutti, anche per i popoli lontani da Dio. Così, per gli antichi commentatori il racconto non è mera narrazione: è rivelazione teologica del mistero di Cristo, che entra nella storia umana come libera obbedienza per la nostra salvezza e compimento delle promesse profetiche.

*Sant’Ireneo di Lione Contro le eresie) scrive: “Gesù è ricapitolazione di tutta la storia: ciò che era stato perduto in Adamo, viene ritrovato in Cristo.”. Spesso questo è applicato dai Padri anche alla fuga in Egitto: Cristo ripercorre la storia d’Israele per portarla a compimento.

*Elementi importanti: +Parallelismo tra Gesù e Mosè, Gesù come nuovo Mosè e nuovo Israele. +Compimento delle Scritture secondo Matteo “Dall’Egitto ho chiamato mio figlio» (Os 11,1). +Titolo di Figlio di Dio in senso pieno cristologico. +Significato simbolico di Nazaret / Nazareno. +Scelta divina dell’umile e del disprezzato, eMessia inatteso: gloria divina e umiltà concreta. +Struttura narrativa parallela: fuga e ritorno dall’Egitto. +Santa Famiglia: il divino vissuto nella vita quotidiana

+Giovanni D’Ercole

Ecco l’Agnello, negli agnelli. Rivoluzione della Tenerezza sana

Fratello, nei fratelli tutti

(Gv 1,29-34)

Nel quarto Vangelo il Battista non è «il precursore», bensì un «testimone» della Luce Agnello che suscita interrogativi di fondo.

Allarmate, le autorità lo mettono sotto inchiesta.

Ma non è lui che spazza via «il peccato» ossia l’umiliazione delle distanze incolmabili - e l’incapacità di corrispondere alla Vocazione personale, per la Vita senza limite.

Impaccio addirittura sottolineato dalla logica «del mondo»: dal falso insegnamento, dalla struttura stessa dell’istituzione ufficiale antica, così legata all’intreccio fra religione e potere.

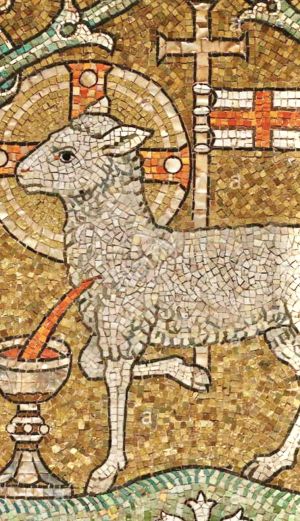

Condannato a «mezzogiorno» [culmine e piena luce] della vigilia di Pasqua, Gesù incrocia il suo volgere terreno con l’ora in cui i sacerdoti del Tempio iniziavano a immolare gli agnelli della propiziazione [in origine, un sacrificio apotropaico che precedeva la transumanza].

Come per l’Agnello dei padri in terra estranea, che li aveva risparmiati dall’eccidio - il suo Sangue dona impulso per valicare il paese delle aride schiavitù, privo di tepore e intima consonanza.

Come noto, l’effigie dell’Agnello appartiene al filone teologico sacrificale, scaturito dal celebre testo di Isaia 53 e da tutto l’immaginario sacrale dell’oriente antico [che aveva elaborato una letteratura e un pensiero diffuso sul Re Messia].

Secondo la concezione biblica, il sovrano riuniva in sé e rappresentava l’intero popolo. L’Unto avrebbe avuto il compito ideale di trascinar via ed espiare le iniquità umane.

Ma Gesù non “espia” bensì «estirpa». Neppure “propizia”: il Padre non rifiuta la condizione precaria delle sue creature.

In Cristo che «sostiene e toglie» tutte le nostre vergogne e debolezze, l’Azione del Padre si fa intima - per questo decisiva.

Egli non annienta le trasgressioni con una sorta di amnistia, addirittura vicaria: non sarebbe autentica salvezza toccare solo le periferie e non il Nucleo, per riattivarci.

Un abito esterno non ci appartiene e non sarà mai nostro; non è assimilato, né diventa vita reale. Le sanatorie non educano, tutt’altro.

È vero che un agnellino in un mondo di lupi astuti non ha scampo. Presentarlo, significa vederlo perire, ma non come vittima designata: era l’unico modo affinché le belve che si credono persone capissero di essere ancora solo delle bestie.

Il Risorto introduce nel mondo una forza nuova, un dinamismo diverso, un modo d’istruire l’anima che si fa processo consapevole.

Solo educandoci, l’Altissimo-vicino annienta e vince l’istinto delle belve che si pappano a vicenda, credendosi esseri umani veri - addirittura spirituali.

Una terza allusione alla figura dell’Agnello insiste sull’icona votiva e categoria archetipa, associata al sacrificio di Abramo, ove Dio stesso provvede la vittima (Gn 22).

Certo che provvede: non ci ha creati angelici, bensì malfermi, transitori. Eppure, ogni Dono divino passa per la nostra ‘condizione’ traballante - che non è peccato, né colpa, bensì dato; nutrimento, e risorsa.

Siamo Perfetti nella molteplicità dei nostri versanti creaturali, persino nel limite: una bestemmia per l’uomo religioso antico… una realtà per l’uomo di Fede.

L’Agnello autentico non è solo rimando [morale]: la mansuetudine di chi è chiamato a donare tutto di sé, persino la pelle.

È immagine del ‘confine’ palese di coloro che non ce la farebbero mai a rendere geniale la vita, quindi ‘si lasciano trovare’ e caricare sulle spalle.

In tal guisa, nessun delirio decisionista.

Sarà l’Amico del nostro nucleo vocazionale a trasmettere forza e ideare la strada per farci tornare alla Casa ch’è davvero nostra: la Tenda che ricuce le vicende disperse.

Dimora che riannoda tutto l’essere che avremmo dovuto - e forse anche potuto - portare a frutto.

Incarnazione qui significa che l’Agnello è raffigurazione d’una globalità accolta - inusuale - del Volto divino negli uomini.

Totalità finalmente salda - paradossale, conciliata - che recupera il suo opposto innocente, naturale, spontaneo, incapace di miracolo.

Differenza tra religiosità e Fede.

[Feria propria del 3 gennaio]

Cari fratelli e sorelle,

[…] Giovanni Battista è stato il precursore, la "voce" inviata ad annunciare il Verbo incarnato. Perciò, commemorare la sua nascita significa in realtà celebrare Cristo, compimento delle promesse di tutti i profeti, dei quali il Battista è stato il più grande, chiamato a "preparare la via" davanti al Messia (cfr Mt 11, 9-10).

Tutti i Vangeli iniziano la narrazione della vita pubblica di Gesù con il racconto del suo battesimo nel fiume Giordano ad opera di Giovanni. San Luca inquadra l’entrata in scena del Battista con una cornice storica solenne. Anche il mio libro Gesù di Nazaret prende le mosse dal battesimo di Gesù al Giordano, evento che ebbe enorme risonanza ai suoi tempi. Da Gerusalemme e da ogni parte della Giudea la gente accorreva per ascoltare Giovanni Battista e farsi da lui battezzare nel fiume, confessando i propri peccati (cfr Mc 1,5). La fama del profeta battezzatore crebbe a tal punto che molti si domandavano se fosse lui il Messia. Ma egli – sottolinea l’evangelista - lo negò recisamente: "Io non sono il Cristo" (Gv 1,20). Egli comunque resta il primo "testimone" di Gesù, avendone ricevuto indicazione dal Cielo: "L’uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo" (Gv 1,33). Questo precisamente accadde quando Gesù, ricevuto il battesimo, uscì dall’acqua: Giovanni vide scendere su di Lui lo Spirito come una colomba. Fu allora che "conobbe" la piena realtà di Gesù di Nazaret, e iniziò a farlo "conoscere a Israele" (Gv 1,31), indicandolo come Figlio di Dio e redentore dell’uomo: "Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo" (Gv 1,29).

Da autentico profeta, Giovanni rese testimonianza alla verità senza compromessi. Denunciò le trasgressioni dei comandamenti di Dio, anche quando protagonisti ne erano i potenti. Così, quando accusò di adulterio Erode ed Erodiade, pagò con la vita, sigillando col martirio il suo servizio a Cristo, che è la Verità in persona. Invochiamo la sua intercessione, insieme con quella di Maria Santissima, perché anche ai nostri giorni la Chiesa sappia mantenersi sempre fedele a Cristo e testimoniare con coraggio la sua verità e il suo amore per tutti.

[Papa Benedetto, Angelus 24 giugno 2007]

“Cuore di Gesù, vittima dei peccati, abbi pietà di noi”.

1. Carissimi fratelli e sorelle, questa invocazione delle litanie del Sacro Cuore ci ricorda che Gesù, secondo la parola dell’apostolo Paolo, “è stato messo a morte per i nostri peccati” (Rm 4, 25); benché, infatti, egli non avesse commesso peccato, “Dio lo ha trattato da peccato in nostro favore” (2 Cor 5, 21). Sul Cuore di Cristo gravò, immane, il peso del peccato del mondo.

In lui si è compiuta in modo perfetto la figura dell’“agnello pasquale”, vittima offerta a Dio perché nel segno del suo sangue fossero risparmiati i primogeniti degli Ebrei (cf. Es 12, 21-27). Giustamente, pertanto, Giovanni Battista riconobbe in lui il vero “Agnello di Dio” (Gv 1, 29): - agnello innocente, che aveva preso su di sé il peccato del mondo per immergerlo nelle acque salutari del Giordano (cf. Mt 3, 3-16 et par.); - agnello mite, “condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori” (Is 53,7), perché dal suo divino silenzio fosse confusa la parola superba degli uomini iniqui.

Gesù è vittima volontaria, perché si è offerto “liberamente alla sua passione” (Missale Romanum, Prex euchar. II), quale vittima di espiazione per i peccati degli uomini (cf. Lv 1, 4; Eb 10, 5-10). che ha consumato nel fuoco del suo amore.

2. Gesù è vittima eterna. Risorto da morte e glorificato alla destra del Padre, egli conserva nel suo corpo immortale i segni delle piaghe delle mani e dei piedi forati, del costato trafitto (cf. Gv 20, 27; Lc 24, 39-40) e li presenta al Padre nella sua incessante preghiera di intercessione in nostro favore (cf. Eb 7, 25; Rm 8, 34).

La mirabile sequenza della Messa di Pasqua, ricordando questo dato della nostra fede, esorta:

“Alla vittima pasquale, / si innalzi oggi il sacrificio di lode. / L’agnello ha redento il suo gregge. / L’innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre” (Sequentia “Victimae Paschali”, str. 1).

E il prefazio di tale solennità proclama:

Cristo è “il vero Agnello che ha tolto i peccati del mondo, / è lui che morendo ha distrutto la morte, / e risorgendo ha ridato a noi la vita”.

3. Fratelli e sorelle, in quest’ora della preghiera mariana abbiamo contemplato il Cuore di Gesù vittima dei nostri peccati; ma prima di tutti e più profondamente di tutti lo contemplò la sua Madre addolorata, della quale la liturgia canta: “Per i peccati del popolo suo / ella vide Gesù nei tormenti / del duro supplizio” (Sequentia “Stabat Mater”, str 7).

Nella prossimità della memoria liturgica della beata Vergine Maria addolorata, ricordiamo questa presenza intrepida e interceditrice della Madonna sotto la Croce del Calvario, e pensiamo con immensa riconoscenza che, in quel momento, il Cristo morente, vittima dei peccati del mondo, ce l’ha affidata come Madre: “Ecco la tua Madre” (Gv 19, 27).

A Maria affidiamo la nostra preghiera, mentre diciamo al Figlio suo Gesù:

Cuore di Gesù,

vittima dei nostri peccati,

accogli la nostra lode,

la gratitudine perenne,

il pentimento sincero.

Abbi pietà di noi,

oggi e sempre. Amen.

[Papa Giovanni Paolo II, Angelus 10 settembre 1989]

Al centro del Vangelo di oggi (Gv 1,29-34) c’è questa parola di Giovanni il Battista: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!» (v. 29). Una parola accompagnata dallo sguardo e dal gesto della mano che indicano Lui, Gesù.

Immaginiamo la scena. Siamo sulla riva del fiume Giordano. Giovanni sta battezzando; c’è tanta gente, uomini e donne di varie età, venuti lì, al fiume, per ricevere il battesimo dalle mani di quell’uomo che a molti ricordava Elia, il grande profeta che nove secoli prima aveva purificato gli israeliti dall’idolatria e li aveva ricondotti alla vera fede nel Dio dell’alleanza, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe.

Giovanni predica che il regno dei cieli è vicino, che il Messia sta per manifestarsi e bisogna prepararsi, convertirsi e comportarsi con giustizia; e si mette a battezzare nel Giordano per dare al popolo un mezzo concreto di penitenza (cfr Mt 3,1-6). Questa gente veniva per pentirsi dei propri peccati, per fare penitenza, per ricominciare la vita. Lui sa, Giovanni sa che il Messia, il Consacrato del Signore è ormai vicino, e il segno per riconoscerlo sarà che su di Lui si poserà lo Spirito Santo; infatti Lui porterà il vero battesimo, il battesimo nello Spirito Santo (cfr Gv 1,33).

Ed ecco il momento arriva: Gesù si presenta sulla riva del fiume, in mezzo alla gente, ai peccatori – come tutti noi –. E’ il suo primo atto pubblico, la prima cosa che fa quando lascia la casa di Nazaret, a trent’anni: scende in Giudea, va al Giordano e si fa battezzare da Giovanni. Sappiamo che cosa succede – lo abbiamo celebrato domenica scorsa –: su Gesù scende lo Spirito Santo in forma come di colomba e la voce del Padre lo proclama Figlio prediletto (cfr Mt 3,16-17). E’ il segno che Giovanni aspettava. E’ Lui! Gesù è il Messia. Giovanni è sconcertato, perché si è manifestato in un modo impensabile: in mezzo ai peccatori, battezzato come loro, anzi, per loro. Ma lo Spirito illumina Giovanni e gli fa capire che così si compie la giustizia di Dio, si compie il suo disegno di salvezza: Gesù è il Messia, il Re d’Israele, ma non con la potenza di questo mondo, bensì come Agnello di Dio, che prende su di sé e toglie il peccato del mondo.

Così Giovanni lo indica alla gente e ai suoi discepoli. Perché Giovanni aveva una numerosa cerchia di discepoli, che lo avevano scelto come guida spirituale, e proprio alcuni di loro diventeranno i primi discepoli di Gesù. Conosciamo bene i loro nomi: Simone, detto poi Pietro, suo fratello Andrea, Giacomo e suo fratello Giovanni. Tutti pescatori; tutti galilei, come Gesù.

Cari fratelli e sorelle, perché ci siamo soffermati a lungo su questa scena? Perché è decisiva! Non è un aneddoto. E’ un fatto storico decisivo! Questa scena è decisiva per la nostra fede; ed è decisiva anche per la missione della Chiesa. La Chiesa, in ogni tempo, è chiamata a fare quello che fece Giovanni il Battista, indicare Gesù alla gente dicendo: «Ecco l’Agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!». Lui è l’unico Salvatore! Lui è il Signore, umile, in mezzo ai peccatori, ma è Lui, Lui: non è un altro, potente, che viene; no, no, è Lui!

E queste sono le parole che noi sacerdoti ripetiamo ogni giorno, durante la Messa, quando presentiamo al popolo il pane e il vino diventati il Corpo e il Sangue di Cristo. Questo gesto liturgico rappresenta tutta la missione della Chiesa, la quale non annuncia sé stessa. Guai, guai quando la Chiesa annuncia se stessa; perde la bussola, non sa dove va! La Chiesa annuncia Cristo; non porta sé stessa, porta Cristo. Perché è Lui e solo Lui che salva il suo popolo dal peccato, lo libera e lo guida alla terra della vera libertà.

La Vergine Maria, Madre dell’Agnello di Dio, ci aiuti a credere in Lui e a seguirlo.

[Papa Francesco, Angelus 15 gennaio 2017]

Nessun senso unico

(Gv 1,19-28)

«Dietro di me» [v.27 testo greco] è la posizione del discepolo rispetto a quella che assumeva il maestro.

Gesù in ricerca ha scelto la scuola di Giovanni, di cui è diventato allievo, poi se ne è scostato - strappandogli anche alcuni ammiratori.

A un certo punto del suo percorso si è accorto che il nostro cammino spirituale non poggia su facili esclusioni: moraliste, unilaterali, astratte - stabilite da nomenclature disinfettanti (istituzionali o espulse).

Il cuore del Padre è oltre le attese divisive e puriste, che anche il Battezzatore riteneva indiscutibili e inculcava ai suoi allievi.

Dio opera solo in favore della vita: le sue azioni sono tutte positive - umanizzanti, di recupero, di consapevolezza e integrazione dell’essere personale - non di rigetto.

Alla sua scuola si cresce facendo tesoro di sé, delle relazioni, delle cose così come sono e dove sono; in modo integrale. Nessuno dovrebbe essere a ristagno, o in competizione con l'altro.

Principio non negoziabile: Dio e i suoi figli si fanno in mezzo, non davanti.

Nessuno è chiamato a stare dietro e seguire: tutti devono esprimersi. Su base vocazionale, ciascuno è già perfetto!

Per questo motivo Gesù inviterà i suoi discepoli anche un pochino sconclusionati a farsi pescatori di uomini.

In ogni tempo i suoi intimi sono chiamati a trasmettere respiro, traendo i fratelli da gorghi di morte - non a diventare guide, direttori e dirigisti, ovvero “pastori”.

Nessuno è destinato a stare buono e mortificato in qualche gregge, condotto da chi la sa lunga. La ricchezza non è fuori di noi.

Unico condottiero e modello è lo Spirito divino, che senza posa stupisce.

Vento impetuoso: non sai da dove viene né dove va (Gv 3,8), ma trasmette esclusivamente vita - anche da forme e vicende di morte.

L’essere si accentua e rallegra solo quando le risorse di ciascuno sono scoperte, non “riparate”. E accolte, valorizzate, messe in gioco, amplificate, scambiate, dinamizzate in rapporto di reciprocità.

Dio non è un sequestrato, e ha poliedrici linguaggi particolari; per ciascuno dei suoi figli, un suo percorso irripetibile.

L’Eterno sogna in favore d’ognuno di noi una Via e una realizzazione missionaria eccezionale, unica, non omologabile.

Le religioni tradizionali ad es. esorcizzano le emozioni negative, l’imperfezione.

Esse aborriscono il limite, rinnegano le avversità; non stanno bene qualsiasi cosa accada. Infatti vogliono rapporti, evidenze, e anime sempre sistemate.

Troppe forme di devozione predicano la guerra interiore, perfino in modo palese.

Così purtroppo faceva anche Giovanni, mettendo donne e uomini contro se stessi o il loro carattere, e le movenze spontanee.

Guise che fanno diventare esterni.

Viceversa, il Padre vuole far vivere e sbocciare; perciò non è sempre pieno di pareri.

Il Signore trae meraviglie che faranno scalpore, proprio dai lati oscuri; trasformati in sorgenti di nuove magie.

Ai primi cristiani, i discepoli del Battista chiedevano spiegazioni sul Cristo:

“Voi che ritenete Gesù Messia, non ricordate che è stato il nostro maestro a battezzarlo, aggregandolo alla sua scuola? Come può l’Unto farsi discepolo di altri, e dover imparare qualcosa?”.

I piccoli figli di Dio erano però già passati dalla mentalità piramidale e apodittica delle religioni d’un tempo [dove i modelli cascano come fulmini e istigano tribunali: vv.19-25] all’idea concreta d’Incarnazione.

[La vera teologia dell’Incarnazione si completa in fieri, e nel frattempo dovrebbe spazzar via tutte le gabbie mentali, anche nell’età apparentemente trasandata della crisi e dell’emergenza critica globale].

Ancora oggi, l’aggancio con la storia e la sua nuova energia stanno mandando al tappeto tutti i luoghi comuni, persino del credere.

Ma l’ansia che ci genera è per la nascita di una nuova Vita, più in grado di percepire: attenta e autentica.

Gesù ha conosciuto la penuria esistenziale di tutti: i bisogni, l’ignoranza, la crescita; come ogni uomo. Ed ha vissuto in sé e compreso il valore naturale-sovrannaturale dell’esplorazione.

Invece che farsi “ritoccare”, riformare e castrare a monte, il nuovo Rabbi ha compiuto egli stesso un Esodo addirittura variegato e non conformista, che lo ha arricchito.

Anch’Egli ha dovuto correggere il percorso iniziale [da discepolo di Giovanni (v.27a) insieme a quelli che sono poi diventati i primi Apostoli] e ricredersi: valore aggiunto, non impurità.

Ha fatto tutto come noi, senza la malattia del dottrinarismo a senso unico; per questo ci riconosciamo davvero in Cristo, nella sua Parola, e nella sua amabilissima vicenda.

E riconoscerlo Sposo dell’anima (v.27b).

È pienamente umano procedere per tentativi ed errori, aggiustando il tiro man mano che ci si rende conto - guarendo l’ottica di approccio, sia all’intuizione del divino, che al senso creaturale.

Evitando in tal guisa di diventare nevrotici per adattamento, perché nel frattempo che si procede ogni anima fa tesoro delle esperienze e si prepara a porgere una sintesi personale.

È tale dignità unitiva che coinvolge nell’Amore. Non siamo chiamati ad essere forzuti a prescindere.

I finti-sicuri poi seminano le più strampalate incertezze, e combinano i peggiori guai, per tutti.

Creando ambienti che sembrano cimiteri frequentati da zombie [direbbe Papa Francesco] spersonalizzati. E astuti che dirigono.

Nella sua Ricerca tutta umana, Gesù ha via via compreso che la stessa Vita intima del Padre viene offerta come Dono: una Sorpresa a nostro favore.

Impossibile coniarla su misura dei pregiudizi antichi.

Inverosimile - dunque - allestire una qualche manifestazione del Messia a partire dalle nostre precomprensioni, o conversioni eticiste a U, forbite di ritorni, allestimenti, eventi, iniziative.

L’Altissimo ci spiazza di continuo, e non ricalca assolutamente opinioni consolidate, o manierismi.

La Felicità è fuori da meccanismi sterili che progettano i minimi dettagli. È piuttosto Alleanza con il lato ombra, che tuttavia ci appartiene.

Sacro Patto che trasmette completezza di essere: percezione-soglia della Gioia.

Insomma, siamo immersi in un Mistero di Gratuità e stupore vitale che travalica la crescita normalizzata, tutta sotto condizioni.

Scrive il Tao Tê Ching (LI):«Nessuno comanda il Tao, ma viene ognor spontaneo». E il maestro Ho-shang Kung commenta: «Il Tao non soltanto fa venire alla vita le creature, ma per di più le fa crescere, le nutre, le completa, le matura, le ripara, le sviluppa, le mantiene integre nella vita».

Il Padre fa risorgere nello Spirito, senza una trafila di progressioni a tappe e scalate.

Procedure altrui, le quali invece di rigenerare l’esistenza ci sbattono sempre in faccia il sospetto di essere inadeguati, impantanati, incapaci di perfezione, e vecchiotti.

Cassiano e infine anche Tommaso d’Aquino le avrebbero forse classificate col titolo di “vizi spirituali”, quali espressioni derivate da «fornicatio mentis» [et corporis].

Mentre il Battista e tutta la tradizione seriosa immaginava di dover tanto preparare l’avvento del Regno, Gesù ha invece proposto di accoglierlo: unica possibilità di Perfezione e Giovinezza feconde.

Non esistiamo più in funzione di Dio - come nelle religioni che stanno sempre a disporre tutto - ma viviamo di Lui, con stupore e in modo irripetibile.

Sottolinea ancora il maestro Ho-shang Kung: «Il Tao fa vivere le creature, ma non le tiene come sue: ciò che esse prendono è a loro beneficio».

È la fine dei modelli per scolari “trattenuti” - non naturali, né intuitivi. Paradigmi i quali hanno sottoposto le civiltà a prove estenuanti: non sono nostre.

Tuttora, molte iperboli, e sforzi anche “religiosi”, non sono in favore di percorsi vocazionali in prima persona.

Le strade conformiste e già confezionate [glamour o vetuste] appaiono eteree, o rinunciatarie, puritane, volontariste, atletiche; nonché fantasiose, ma tutte schematiche, e disincarnate.

Esse montano impalcature sempre lontanissime dalla realtà che Viene, e dalle genuine cose del Cielo.

Per noi incerti, inadeguati, incapaci di miracolo - e che non amiamo le ideologie cerebrali o il separatismo degli eroi tutti d’un pezzo - Bella questa rassicurazione affatto puntigliosa e caparbia!

La ricchezza non è fuori di noi.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Chi è il Soggetto della tua vita spirituale? Dove abita?

(Gv 1,19-28)

Il cuore del Padre è oltre le attese divisive e puriste, che anche il Battezzatore riteneva indiscutibili e inculcava ai suoi allievi.

Dio opera solo in favore della vita: le sue azioni sono tutte positive - umanizzanti, di recupero - non di rigetto.

L’«essere» si accentua e rallegra solo quando le risorse di ciascuno sono scoperte, accolte, valorizzate; non “riparate”.

Le religioni tradizionali esorcizzano le emozioni negative, l’imperfezione; aborriscono il limite. Vogliono rapporti, cose e anime sempre sistemate.

Il Padre invece desidera far vivere e sbocciare; perciò non è sempre pieno di pareri.

Egli trae meraviglie che faranno scalpore, proprio dai lati oscuri; trasformati in sorgenti di nuove magie.

Gesù ha conosciuto la penuria esistenziale di tutti: i bisogni, la crescita; come ogni uomo. Ed ha vissuto in sé e compreso il valore dell’esplorazione.

Invece che farsi “ritoccare” e riformare, il nuovo Rabbi ha compiuto egli stesso un Esodo non conformista, che lo ha arricchito.

Anch’Egli ha dovuto correggere il percorso iniziale [da discepolo di Giovanni (v.27a) insieme a quelli che sono poi diventati i primi Apostoli] e ricredersi: valore aggiunto, non impurità.

Ha fatto tutto come noi, senza atteggiamenti unilaterali; per questo possiamo riconoscerci davvero in Cristo, nella sua Parola, e nella sua amabilissima vicenda.

E riconoscerlo Sposo dell’anima (v.27b).

È tale dignità unitiva che coinvolge nell’Amore. Non siamo chiamati ad essere forzuti a prescindere.

Nella sua Ricerca tutta umana, Gesù ha via via compreso che la stessa Vita intima del Padre viene offerta come Dono - una Sorpresa a nostro favore: impossibile coniarla su misura dei pregiudizi [antichi, o che seguono l’ultima moda].

L’Altissimo ci spiazza di continuo, e non ricalca assolutamente opinioni consolidate, o manierismi.

La Felicità è fuori da meccanismi sterili che progettano i minimi dettagli. È piuttosto Alleanza con il lato ombra, che tuttavia ci appartiene.

Sacro Patto che trasmette completezza di essere: percezione-soglia della Gioia.

Insomma, siamo immersi in un Mistero di Gratuità e stupore vitale che travalica la crescita normalizzata, tutta sotto condizioni.

Procedure altrui. Cassiano e infine anche Tommaso d’Aquino le avrebbero forse classificate col titolo di ‘vizi spirituali’, quali espressioni derivate da «fornicatio mentis» [et corporis].

Mentre il Battista e tutta la tradizione seriosa immaginava di dover tanto ‘preparare’ l’avvento del Regno, Gesù ha invece proposto di ‘accoglierlo’: unica possibilità di Perfezione e Giovinezza feconde.

Non esistiamo più in funzione di Dio - come nelle religioni che stanno sempre a disporre tutto - ma viviamo di Lui, con stupore e in modo irripetibile.

È la fine dei modelli per scolari “trattenuti”, non naturali.

Per noi incerti, inadeguati, incapaci di miracolo - Bella questa rassicurazione!

La ricchezza non è fuori di noi.

[Ss. Basilio e Gregorio, 2 gennaio]

Questo periodo dell’anno liturgico mette in risalto le due figure che hanno avuto un ruolo preminente nella preparazione della venuta storica del Signore Gesù: la Vergine Maria e san Giovanni Battista. Proprio su quest’ultimo si concentra il testo odierno del Vangelo di Marco. Descrive infatti la personalità e la missione del Precursore di Cristo (cfr Mc 1,2-8). Incominciando dall’aspetto esterno, Giovanni viene presentato come una figura molto ascetica: vestito di pelle di cammello, si nutre di cavallette e miele selvatico, che trova nel deserto della Giudea (cfr Mc 1,6). Gesù stesso, una volta, lo contrappose a coloro che “stanno nei palazzi dei re” e che “vestono con abiti di lusso” (Mt 11,8). Lo stile di Giovanni Battista dovrebbe richiamare tutti i cristiani a scegliere la sobrietà come stile di vita, specialmente in preparazione alla festa del Natale, in cui il Signore – come direbbe san Paolo – “da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà” (2 Cor 8,9).

Per quanto riguarda la missione di Giovanni, essa fu un appello straordinario alla conversione: il suo battesimo “è legato a un ardente invito a un nuovo modo di pensare e di agire, è legato soprattutto all’annuncio del giudizio di Dio” (Gesù di Nazaret, I, Milano 2007, p. 34) e della imminente comparsa del Messia, definito come “colui che è più forte di me” e che “battezzerà in Spirito Santo” (Mc 1,7.8). L’appello di Giovanni va dunque oltre e più in profondità rispetto alla sobrietà dello stile di vita: chiama ad un cambiamento interiore, a partire dal riconoscimento e dalla confessione del proprio peccato. Mentre ci prepariamo al Natale, è importante che rientriamo in noi stessi e facciamo una verifica sincera sulla nostra vita. Lasciamoci illuminare da un raggio della luce che proviene da Betlemme, la luce di Colui che è “il più Grande” e si è fatto piccolo, “il più Forte” e si è fatto debole.

Tutti e quattro gli Evangelisti descrivono la predicazione di Giovanni Battista facendo riferimento ad un passo del profeta Isaia: “Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio»” (Is 40,3). Marco inserisce anche una citazione di un altro profeta, Malachia, che dice: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via” (Mc 1,2; cfr Mal 3,1). Questi richiami alle Scritture dell’Antico Testamento “parlano dell’intervento salvifico di Dio, che esce dalla sua imperscrutabilità per giudicare e salvare; a Lui bisogna aprire la porta, preparare la strada” (Gesù di Nazaret, I, p. 35).

Alla materna intercessione di Maria, Vergine dell’attesa, affidiamo il nostro cammino incontro al Signore che viene, mentre proseguiamo il nostro itinerario di Avvento per preparare nel nostro cuore e nella nostra vita la venuta dell’Emmanuele, il Dio-con-noi.

[Papa Benedetto, Angelus 4 dicembre 2011]

In one of his most celebrated sermons, Saint Bernard of Clairvaux “recreates”, as it were, the scene where God and humanity wait for Mary to say “yes”. Turning to her he begs: “[…] Arise, run, open up! Arise with faith, run with your devotion, open up with your consent!” [Pope Benedict]

San Bernardo di Chiaravalle, in uno dei suoi Sermoni più celebri, quasi «rappresenta» l’attesa da parte di Dio e dell’umanità del «sì» di Maria, rivolgendosi a lei con una supplica: «[…] Alzati, corri, apri! Alzati con la fede, affrettati con la tua offerta, apri con la tua adesione!» [Papa Benedetto]

«The "blasphemy" [in question] does not really consist in offending the Holy Spirit with words; it consists, instead, in the refusal to accept the salvation that God offers to man through the Holy Spirit, and which works by virtue of the sacrifice of the cross [It] does not allow man to get out of his self-imprisonment and to open himself to the divine sources of purification» (John Paul II, General Audience July 25, 1990)

«La “bestemmia” [di cui si tratta] non consiste propriamente nell’offendere con le parole lo Spirito Santo; consiste, invece, nel rifiuto di accettare la salvezza che Dio offre all’uomo mediante lo Spirito Santo, e che opera in virtù del sacrificio della croce [Esso] non permette all’uomo di uscire dalla sua autoprigionia e di aprirsi alle fonti divine della purificazione» (Giovanni Paolo II, Udienza Generale 25 luglio 1990)

Seen from the capital Jerusalem, that land is geographically peripheral and religiously impure because it was full of pagans, having mixed with those who did not belong to Israel. Great things were not expected from Galilee for the history of salvation. Instead, right from there — precisely from there — radiated that “light” on which we meditated in recent Sundays: the light of Christ. It radiated right from the periphery (Pope Francis)

Vista dalla capitale Gerusalemme, quella terra è geograficamente periferica e religiosamente impura perché era piena di pagani, per la mescolanza con quanti non appartenevano a Israele. Dalla Galilea non si attendevano certo grandi cose per la storia della salvezza. Invece proprio da lì - proprio da lì - si diffonde quella “luce” sulla quale abbiamo meditato nelle scorse domeniche: la luce di Cristo. Si diffonde proprio dalla periferia (Papa Francesco)

Christ and his intimates tried to strengthen the sense of sharing, returning to the profound spirit of what once the clan, the family, the community were - expressions of God's love that manifests itself...

Cristo e i suoi intimi tentavano di rafforzare il senso di condivisione, tornando allo spirito profondo di ciò che un tempo erano appunto il clan, la famiglia, la comunità - espressioni dell’amore di Dio che si manifesta…

The Church was built on the foundation of the Apostles as a community of faith, hope and charity. Through the Apostles, we come to Jesus himself. Therefore, a slogan that was popular some years back: "Jesus yes, Church no", is totally inconceivable with the intention of Christ (Pope Benedict)

La Chiesa è stata costituita sul fondamento degli Apostoli come comunità di fede, di speranza e di carità. Attraverso gli Apostoli, risaliamo a Gesù stesso. È pertanto del tutto inconciliabile con l'intenzione di Cristo uno slogan di moda alcuni anni fa: "Gesù sì, Chiesa no" (Papa Benedetto)

Intimidated by the nightmare of demons and concrete dangers, the crowds could not see the possibility of emancipation from an existence of obsessions - slavish, frightened, lost, overwhelmed...

duevie.art

don Giuseppe Nespeca

Tel. 333-1329741

Disclaimer

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.

Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.

L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.