don Giuseppe Nespeca

Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".

Maria, l’Arte della Percezione che rompe gli schemi

(Lc 2,19) (Lc 1,26-38)

Per una vita dall’Io autentico al Culmine sconosciuto

«Ora, Maria conservava e custodiva tutte - proprio tutte - queste parole-evento, mettendole insieme e comparandole nel suo cuore» [senso del testo greco].

Cosa ne era di lei, del Figlio e di tutti gli altri?

Voleva capire le affinità essenziali - con l'anima e altrove: il senso degli strani e semplici accadimenti. Regola d’oro anche per noi.

Nel ritratto di Gesù che allattava, il suo silenzio non permaneva collocato - e non si lasciava demotivare: scavando.

Per questo conosceva ben più cose espressive di tante menti - sublimi eppure incapaci di uscire dagli automatismi, già allagate di dottrine e tradizioni ragguardevoli.

Siamo volentieri anche noi lì, con Maria; in una cultura che c’invade i sensi e inquina l'anima di opinioni rumorose, di modelli apparentemente eloquenti ma che mettono in ginocchio: stressanti e futili.

Tutte riproduzioni enfatiche, d’impatto - ma esterne.

Eppure debordano nell’intimo, e malgrado le apparenze scintillanti, chiudono la personalità in uno spazio ristretto, di abitudini malsane, solo da esibire.

Ci costringiamo infatti a correre da una parte all’altra, spesso a recitare prototipi. Appunto, intrigati a forza da piani, organigrammi e pensieri, anche devoti, i quali divengono però forme di banalizzazione personale e sociale.

Ci stiamo abituando alla paura del nostro lato discreto, riservato, non pettegolo, appartato, nascosto, tutto nostro e vicino alla Fonte: in una parola, custode della Chiamata per Nome - che vuol fare pausa per tornare all’Ascolto antico del nuovo.

Un lato che ancora non conosciamo: esso non ha mai lo stesso tono di sempre. È tutto nostro, ma allude agli incontri veri.

Affinando la visione interiore, cogliamo la nostra scaturigine e il senso della storia; e le sue pieghe - così possiamo partorire ancora il mondo prezioso dentro e fuori di noi.

Lo facciamo a partire dall’impalpabile che fa da perno dell’essenza. E custodisce il Fuoco dentro.

Per un tratto - sempre più breve - gli opinionisti ufficiali c’illudono di stare al centro del mondo.

Vogliono inocularci il falso senso di protagonismo e permanenza che rapidamente svanisce; in realtà, ci travolgono.

Sentiamo il bisogno di una riscoperta dell’essere e dell’essenza, non dissolti nel regno della notte e dell’illusione [avere potere apparire, trattenere salire dominare]. Senza fughe, né ritmi che non ci appartengono.

Cerchiamo un coinvolgimento, e una distanza.

Vogliamo ‘percepire’ come Maria e come i pastori - sconclusionati da opinioni religiose altrui - per divenire e rinascere, e divenire ancora. Recuperando le frenesie, le sorprese, le ferite; senza disperdere il Centro.

“Rifugiarsi” in uno spazio segreto non era per Lei un ritrovare la se stessa attesa da tutti, stereotipa e adeguata come sempre.

Esprimeva piuttosto il suo essere - in fuga dai modi convenzionali.

Per vivere intensamente non desiderava entrare nella nomenclatura - poi essere normale, e asservita - piuttosto allontanarsi, ma stando lì. Perciò non escludeva nulla.

Si è riconosciuta pure in quei vagabondi.

Mai si sarebbe immaginata protagonista (recitante) d’una tradizione che l’ha collocata su piedistalli, forme, attributi solenni, e costrizioni - proprio quelle che l’avrebbero resa dolcemente ma decisamente ribelle.

Non si rivisitava per crogiolarsi, bensì per verificare e riattivare il suo ‘modo’ - che non voleva perdere: poteva essere travolto da pareri esterni e seppellito da circostanze [impellenti ma senza orizzonte].

Non voleva smarrire il proprio Indirizzo dentro mete comuni, omologate, perdendo di vista ciò che era davvero, e la introduceva nel cielo del senza tempo - né bramava assomigliare alla maggioranza, o starle sopra.

Quella che le abbiamo costruito noi, non è casa sua.

Maria non si affacciava sulla realtà e oggi dentro di noi [per aiutarci a guardare il “nostro” Mistero] col viso conforme; edulcorato e artefatto, o intimista, paludoso.

La sua anima era sempre in viaggio. Per conoscere l’inconoscibile, mai si sarebbe fermata - anche senza sapere in anticipo dove andare.

Il suo carattere non voleva le certezze della sistemazione. Senza tentennare, anche in sé preferiva intuire e vivere la Passione d’amore.

Si lasciava guidare e salvare, ma a partire dal suo stesso centro sacro, santuario del Dio-Con. Colui che sblocca, c’incammina, e libera.

Non poteva consentire che la sua Vocazione venisse coperta da idoli, né da alcuna trama, che pur si stava svolgendo.

Nel ‘qui e ora’ ritrovava la sua affinità proprio dal suo stesso essere viandante, che avanzando poneva i disagi alle spalle.

Sviluppando l’occhio interiore, trasmutava anche il suo interno per ritrovare il passo dell’Annunciazione nascosta nei disadattati, che ancora la conduceva.

Solo questo le durava negli anni - non il lato funzionale.

Non sognava di fare una vita tranquilla, bensì di capire la personale missione.

Senza ingenuità s’interrogava sul significato delle chiamate intime, degli accadimenti, delle vie traverse, e dei suoi moti - estranea solo all’ansia di piacere a tutti.

Desiderava comprendere come inserirsi al meglio, procedendo verso la nuova terra promessa [cf. Lc 1,29: «Ma fu molto turbata per la Parola e si domandava che saluto fosse questo»; Lc 1,34: «Come sarà questo?»].

La quiete dentro non era uniforme, bensì colma delle vicissitudini e di ‘notizie’ imprevedibili.

Mai avrebbe voluto diventare modello: un documento d’identità scaduto - ingessato, dogmatico. Mai icona di privilegi, e sfarzosa - come una donna che spegne la sua consapevolezza, e si rende identificata, vuota, vetusta, disgiunta.

In mezzo agli altri - persino lazzaroni, poco delicati, indiscreti - Maria lasciava fare, percependo i suoni inudibili del silenzio dell’anima.

Note che producevano la sua figura e - ancor meglio - la sua evoluzione e Destinazione, senza disturbarla con ostinazioni separate.

Togliendo lo sguardo dall’intenzione conformista.

Per esistere davvero, intensamente, cambiava o faceva breccia; recuperava la storia ma ascoltava l’interno di sé.

Cogliendo i propri strati profondi, percependosi nelle voci più intime, prendeva coscienza del senso della sua vita, e della storia che si svolgeva.

Negl’intervalli di pensiero, riattivava l’energia dello ‘sguardo’.

E senza mortificazioni portava l’attenzione su un’altra dimensione, entrando gradualmente nel Vento che incessantemente la disinnestava.

In tal guisa, imparava a non aspettarsi qualcosa di allineato ai propositi e previsioni normali, né alla graduatoria sociale e culturale: doveva introdursi nelle vicende, e staccarsi (per contemplarne l’importanza e profondità).

Misteriosamente - così scrutando senza troppo fare - leggeva le ‘note’, sceglieva i registri giusti; interpretava lo spartito.

Epifania di Dio in una creatura del tutto priva di stile ieratico o cortese; piuttosto, delicato e gitano.

Non si è precipitata a mettere a posto le cose: intuiva «dentro» la vita sommaria, invece che condurla e organizzarla, o disporla.

Attendeva che il suo Sé eminente facesse da guida allo strano percorso non dirigista né volontarista che si stava dispiegando, davvero tutto eccentrico e poco esemplare.

Non si attivava per compiacere.

Impariamo in Lei anche noi: a vedere accadere il Dio domestico, le ‘visite’ che non aspetteremmo; l'intensità delle cromie differenti.

Esse che poi ci portano a un diverso sguardo anche nell’anima; coinvolta e distaccata.

Al pari della realtà circostante, Maria non era sempre uguale.

Non aveva in mente un campione da inseguire sino in fondo, per poi trovarsi cronicizzata nell’esemplarità altrui - sradicata, esteriore, dissipata e scarica.

Situazioni ed emozioni avevano valore, non solo né anzitutto sulla base del registro a paradigmi - ormai inutile - con cui venivano interpretate.

Nella speranza delle cose presenti e nel loro sensibile Ascolto, veniva acquisendo fluidità.

In tal guisa, passando senza forzature dalla religione dei padri alla Fede, al rischio d’amicizia nell’imprevedibile proposta dell’unico Padre.

Ritirata nella Dimora dello Spirito, dentro una Speranza che si svelava onda su onda, imparava a comprendere le relazioni e le energie interiori, non impacchettate.

Una volta ascoltate e assunte, esse potevano deviare, e prendere proprio la strada inattesa.

Passo dopo passo, l’occhio, l’orecchio e il cuore attenti introducono anche noi - come Maria - in un territorio di sospensione delle intenzioni chiuse. Dove abita l’amore e il destino della Novità di Dio.

Espandeva la Visione non a partire unicamente dattorno.

Dispiegando il suo perdersi nel Noi, non selettivo, ma solo dal proprio centro sacro, anche l’orizzonte dilatava nella sensazione d’infinito in azione.

Nella contemplazione degli eventi, rendeva più corposa e persino reinventava la figura del cuore che l’aveva guidata fin lì.

Reinterpretava ancora l’immagine espressiva della sua Vocazione. E cambiava il suo destino - non dando peso alle angolazioni unilaterali.

Niente obblighi e propositi cesellati - controcorrente ma naturale, senza la lacerazione degli sforzi titanici.

Così perfino i disagi l’avvicinavano alla sua Missione di Madre della nuova umanità, nel Figlio.

E ciascuno egualmente ritrova l’energia della suggestione primordiale che lo conduce, affinché nella Meditazione riabbracci il Richiamo della Chiamata che vuole ancora strapparlo dalla palude.

Eco dell’Appello primigenio che s’intesse agli accadimenti ed è già la Destinazione.

Testimonianza ogni istante da riscoprire nel “vuoto intimo e colmo” da fare dentro, per attendere qualcosa che non sappiamo prima cosa sia.

Maria si faceva tracciare nel tempo dall’Amore senza brevetto.

Tali i Sogni delle creature totalmente immerse nelle passioni vere, che colgono, anticipano e attualizzano il senza-tempo nel tempo.

Non rinunciava a chiedersi cosa - dai molteplici aspetti - la stava abitando e silenziosamente guidava.

La immaginiamo ancora (v.19) ‘come ad occhi chiusi’: situazione che la nostra cultura spesso ignora.

Non pensava le cause efficienti: era per riscoprire altrimenti il suo aprire la porta ai visitatori, e a ogni novità da stupore.

Stava già allattando, non solo il Figlio; al contempo alimentava se stessa.

Non per vano intimismo riscopriva il Mistero sottile annidato nel diverso - e nel cangiante e crudo - imprevedibile dentro e fuori.

Senza rendersi conto, già nutriva il mondo, custodendosi.

Vera, giunge sino a noi e in noi, accudendo il nido dell’essenza e della storia... senz’apparenza alcuna di stendardi e vetrine - rispettando solo ciò che capita.

Similmente la sua intera Famiglia diventa la vera signora feconda di una Festa dell’Annuncio impossibile attorno - che non si capisce da dove sia nata (Lc 1,20).

Sicuramente da nulla di esteriore. Perciò decisivo.

Totalmente aderente alle circostanze e presente in sé, diveniva completamente - nei moti nitidi e spontanei, anche altrui.

Certo non aveva attorno gente che potesse vantare paraventi. Solo strani individui, ma che incessantemente lasciavano emergere l’istinto vitale.

Anche loro non si dicevano prima dove bisognasse andare. Per questo si ritrovavano in un’incessante gravidanza.

Avevano in serbo solo l’esperienza delle distanze; spesso gelo e rifiuto.

Mai conosciuta una figura che li aiutasse a riconoscersi completamente, e a guardare le cose dal punto di vista della soavità intramontabile scoperta.

Persino capaci di tendere al globale più largo e comprensivo [noi diremmo, all’eternità servizievole della condizione angelica].

Eccoli invece incendiati dalla Fiamma perenne - quella del mondo intero (passato, presente e futuro) che sa recuperare e stare nascostamente, a parte ma nel cosmo - come aurora e giorno del Signore.

Nella cultura del tempo, condizione degli spiriti del servizio al trono celeste, che glorificavano e lodavano Dio (v.20) «per tutto quello che avevano udito e avevano visto».

Di fronte alla Famiglia Chiesa domestica, in Maria e Gesù i pastori fanno un’esperienza decisiva.

Non più di carenza e giudizio unilaterali, ma di rinascita nella stima; di un altro mondo, disponibile e inclusivo - d’un altro regno, unisono senza uniformità.

La Madre di Dio è una possibilità di tendere all’eterno presente, non più esclusivo: ma come una danza, dove il tutto che cambia mette perfettamente a proprio agio - senza già le tracce da ricalcare.

Gli stravaganti della società, pellegrini e cani della prateria raccogliticci, abili solo nelle transumanze, forse mai avevano avuto la capacità di riconoscere l’estasi dello stare bene e intensamente nel sommario.

Forse mai avevano avuto l’esperienza di riconoscere in una creatura accurata il loro stesso lato sensibile, tenero e femminile.

Aspetto che nella Donna Chiesa autentica si fa custode e diversamente banditore [nei malfermi] dello scrigno della Vita.

Dal tepore di Maria e della Culla, fra i loro labirinti, ormai portavano nel proprio luogo appartato una benedizione entusiasmante, e il lato intimo indistruttibile; anche altrove.

Per mettere in discussione anche noi.

Cerchiamo un’anima silenziosa, per un’arte della rinascita.

Ecco Maria: ella aveva notato, mentre meditava, che di riflesso anche gli altri lo facevano.

Quando si ritagliava energie preparatorie, anche attorno ci si disponeva in modo più equilibrato, pieno all’Annuncio.

Camminava nella vita per custodire e alimentare nuovi padri e madri di umanizzazione.

Non per commentare, ma per intuire e sciogliere; per non spegnere il lato sognante con la parte “all’altezza”, vecchia.

Il suo regno della verecondia che cura l’io e il Tu era il cielo e la terra delle nuove potenze.

Virtù affidabili perché scaturite dal Silenzio della Via che la stava rinnovando completamente - amando le contraddizioni.

Perché tutto ora può accadere, rigenerare; e ogni giorno recare la sua marea (dell’inedito) nella presenza di Spirito, senza routine.

Un’anima genuina, priva di finzioni... lo può fare.

Per un’avventura che spinge via la continuità, ricolma di Eros fondante; per un’esplorazione diretta al Culmine sconosciuto.

Maria: Rallentando un po’, si Nasce

Chi non segue intuizioni innate, un richiamo più radicale del sé, o annunci sbalorditivi [Lc 1,26-38. 2,8-15] non sviluppa il suo destino, non si muove; non rimette le cose a posto.

I proclami comuni finiscono per incenerire le personalità.

È vero che i pastori non trovano nulla di straordinario e prodigioso, se non una famiglia ridotta in una condizione ordinaria, che conoscono.

Ma è quel semplice focolare a coinvolgerli nel nuovo Progetto, e nell’annuncio della sua scandalosa Misericordia senza condizioni - che non li ha fulminati per impurità.

La religione arcaica li aveva bollati per sempre: esseri persi, spregevoli, senza rimedio. Ora sono liberi dall’identificazione.

Hanno un altro occhio - come quello della prima volta. Sguardo che li porterà al cento per cento.

Esodati che si trovano davanti un’immagine di Dio indifeso, essi non si preoccupano d’impegnarsi in una disciplina etica: li avrebbe sgretolati.

Piuttosto, godono lo stupore d’una realtà semplicemente umana - in una misteriosa relazione di reciproco riconoscimento.

Un bimbo in una mangiatoia, luogo impuro dove si trastullavano le bestie.

Strano che il modesto segno li convinca, che faccia loro recuperare la stima, e li renda evangelizzatori - forse neanche assidui.

Al pari del Calvario (cui rimanda), la Manifestazione risolutiva dell’Eterno è un paradosso.

Ma la geografia affettiva di questa Betlemme priva di circuiti conformisti resta intatta, perché spontaneamente radicata in noi.

C’è un senso d’immediatezza, senza particolari intrecci o cerimonie.

Il Bambino neppure viene adorato dagli sguardi ora “puri” dei piccoli, vilipesi cani della prateria e delle transumanze - come viceversa faranno i Magi (Mt 2,11).

Loro neanche sapevano cosa significasse, riflettere cerimoniali di corte orientali - come il bacio delle pantofole rosse.

[Per questo motivo Papa Francesco le ha rifiutate, insieme all’ermellino - dopo che Paolo VI aveva avuto il coraggio di deporre il segno pluridirigista delle tiare, con le sue tre corone sovrapposte; un pochino più intricata è stata la vicenda dell’anacronistica sedia gestatoria].

I miserabili della terra e i lontani dei greggi sono coloro che ascoltano l’Annuncio, verificano prontamente, e fondano la nuova stirpe divina.

Gente non tormentata dal giudizio statico - uomini in mezzo a tutti; non più ad alta quota.

Intanto Maria ricercava il senso delle sorprese e così rigenerava, per un nuovo modo di capire e ‘stare’ insieme - per dare alla luce anche il mondo interno di tutto un diverso popolo della pienezza.

Ella metteva insieme fatti e Parola, per scoprirne il filo conduttore.

E rimanere ricettiva; non farsi condizionare dalle convinzioni dei recinti devoti - targati e inflessibili, che non le avrebbero dato scampo.

La Madre stessa, pur colta di sorpresa, si preparava all’eccentricità di Dio, senza allontanarsi dal tempo e dalla sua condizione reale.

La sua figura e quella dei pastori c’interpellano, chiedono il coraggio di una risposta - ma dopo aver lasciato fluire lo stesso genere di Presenze interiori: visitatrici degne, cui è concesso esprimersi.

Anche Lei ha dovuto come noi passare dalle credenze dei padri alla Fede nel Padre.

Dall’idea dell’amore come premio a quella del ‘dono’.

Dalla pratica dei culti e delle chiusure che non rendono affatto intimi all’Eterno, all’apertura della mente e degli usci.

Non lo ha realizzato senza fatica, bensì sopportando le resistenze del suo ambiente arido.

Gesù è stato infatti circonciso - inutile rito che secondo l’abitudine pretendeva mutare il Figlio di Dio in figlio di Abramo.

La Buona Novella proclama un capovolgimento: ciò che la religione aveva considerato lontano dall’Altissimo... è vicinissimo a Lui; anzi, gli corrisponde appieno.

Mai accaduto prima, immaginarselo.

Nelle Annunciazioni dei Vangeli è spalancata l’avventura della Fede.

E il nuovo Bimbo ha un Nome ch’esprime l’inaudita essenza di Salvatore, non giustiziere.

Tutta la sua vicenda sarà appunto pienamente istruttiva anche sotto il profilo di come interiorizzare incertezze e disagi: questi “momenti no” e le precarietà che c’insegnano a vivere.

Infatti, anche noi come Maria «andiamo riconoscendo» la presenza di Dio negli enigmi della Scrittura, nel Piccolo ‘avvolto in bende’ - persino nell’eco ancestrale dei nostri mondi interni.

E ci lasciamo andare - non sappiamo bene dove. Ma così è l’Infinito, l’immenso Segreto, l’inesplicabile Respiro, nelle sue pieghe.

Il saggio Sogno che abita l’umano sa di humus antico, ma il suo eco rinasce ogni giorno, nella marea dell’essere che orienta a ‘guardare’ davvero, senza veli.

Un contegno conformista di “vedere le cose” non risolverebbe il problema.

Talora, per non farsi condizionare bisogna riedificarsi nel silenzio, come la Vergine; costruirsi una sorta di isola ermeneutica che schiuda porte differenti, che introduca altre luci.

Entro il suo circuito sacro anche la Madre di Dio valorizzava le innate energie trasformative, proprio radicandole sugli interrogativi…

Così tornando al suo essere primordiale e al senso del Neonato - immagine intrisa di senso primigenio e onda vitale, cara a molte culture.

Maria entrava in un Altrove e non usciva dal campo del reale.

Era ‘dentro’ il suo Centro, senza fretta - ricercando il Sole annegato nel suo essere e che tornava, emergeva, risorgeva; dall’intimo, la faceva esistere oltre.

Così non si lasciava assorbire energie dalle idee conformiste altrui o da situazioni [esterne] che pure volevano rompere l’equilibrio.

Nella sua vereconda solitudine - colma di Grazia - quell’io superiore e celato nell’essenza veniva sempre più a Lei. Si faceva nuova Alba e guida.

Non voleva vivere dentro pensieri, saperi e ragionamenti dintorno - nessuno capace di amplificare la vita - tutti in mano alle droghe delle procedure, disumanizzanti l’Incanto.

La magia felice di quel Frugolo di carne portava la sua Pace.

I Sogni sostenevano e veicolavano il suo nido e intimo fulcro - facendo scorrere una vita nuova dal nucleo della sua Persona, e la giovinezza del mondo.

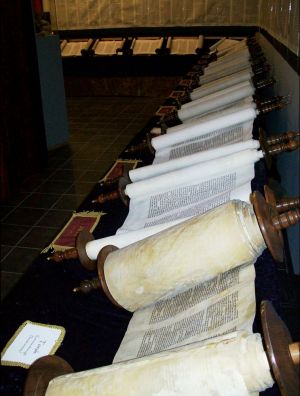

«Ora Maria conservava tutte Parole-evento confrontandole nel suo cuore»

(Lc 2,16-21)

Nelle gabbie della nostra devozione, forse non c’è ancora posto per Gesù che si offre. Egli continua a nascere bambino come gli altri, lontano e povero, rifiutato.

Solo i marginali della società sembrano capaci di attesa, apertura al mistero, e ricerca: vegliare di notte (v.8), passare e vedere (v.15), venire affrettandosi (v.16), lodare (v.20).

La Madre sta facendo già il suo cammino per passare dalla religiosità dei padri alla Fede nel Padre: Contemplativa che ascolta, incontra i suoi stati profondi e cerca di non perdere nulla.

Chi non è nessuno ma sente ansia di ricerca e cuore orante può cantare un canto nuovo.

In tal guisa, sarà in grado di decifrare i segni della Presenza divina iscritti nelle vicende, e accogliere Cristo nella propria dimora interna (v.7) [cf. commento al Prologo di Gv].

Nella semplicità del Figlio - nella Libertà dei figli - il Dio Eterno indica alle moltitudini misere e abbandonate una Via nuova, in grado di valorizzare i limiti e perfino le eccentricità di ciascuno.

Lungo tutto il primo secolo, sia in Palestina che in Asia Minore [chiese giovannee e lucane] le diverse scuole teologiche e di servitori di Dio - del giudaismo tradizionale, di Gesù, del Battista - si confrontavano in modo alternativo.

Dove c’erano comunità di giudei, non mancavano polemiche tra cristiani e vari osservanti (più o meno radicali) della religione dei padri - nonché persone che erano state battezzate da Giovanni, o almeno a contatto con i suoi allievi. Anche il Maestro e i primi apostoli lo erano stati.

Più che confusione, tra il gruppo dei discepoli di Cristo e quelli del Battezzatore, si notavano vere e proprie competizioni.

Ciò, sebbene entrambe proclamassero la venuta del Regno di Dio, e proponessero giustizia sociale, nonché il perdono dei peccati nella vita pratica - invece che mediante riti e gesti sacrificali al Tempio di Gerusalemme.

Eppure, grazie al Figlio, gli apostoli coglievano la profondità del cuore del Padre, che mai somiglia a un giustizialista, bensì opera esclusivamente per il bene e la promozione della vita.

Quindi nella Fede essi stessi ottenevano recuperi inspiegabili - proprio integrando gratuitamente i lati deboli delle persone - senza opere di mortificazione della donna e dell’uomo insicuri, né pretendere perfezioni preventive impossibili.

Ancora oggi, proprio a partire dai versanti oscuri della nostra personalità, il Padre crea nello Spirito delle Beatitudini la ‘sua’ Novità, che ribalta le carte in tavola.

Mutamento del tutto inatteso, impossibile da immaginare e proporsi; almeno sulla base di pregiudizi o idee già consolidate - tutte concorrenziali con la stima di sé e la gioia di vivere.

Il Dio dall’amore senza condizioni e che scaccia i sensi di colpa era appunto appannaggio esclusivo delle nuove persone di Fede in Cristo, le quali avevano superato le cappe accusatorie, moralistiche e pignole, della consuetudine affermata.

Anche allora le diversità mettevano in gioco la questione delle purificazioni richieste dai “credo” accettati dal paradigma culturale, e dai riti identitari.

Gesù sembrava del tutto estraneo alla mentalità delle abluzioni cultuali della tradizione.

Era la consuetudine di vita con Lui che rigenerava anime a tutto tondo, anche a partire dalle eccentricità di ciascuno.

Unicità preziose, interpretate come segno di eccezionalità vocazionali.

Insegnava ai miseri e ai condannati dalla religione a rimettersi in piedi facendo leva sulla possibilità d’incontrare i diversi volti annidati nell’anima di ciascuno: assumerli e investirli invece che rinnegarli.

Personalità tutte... non sterilizzate in via preventiva; anime anche dalle espressioni stravaganti, o dai lati inconsapevoli, malfermi, inespressi - nei quali Gesù insegnava a scoprire i tratti della Chiamata missionaria personale.

E proprio ‘da’ qui - sembra incredibile - anche noi inviati all’Annuncio.

Tutto ciò resta fondamentale ogni giorno.

Infatti, le proposte [pie o d’avanguardia] possono presentarsi in forme pur dignitosissime - ma esse restano solo battistrada del nuovo salto di qualità.

Quest’ultimo, capace di stupore e tutto umanizzante: senza la tara di sentirsi segnati a vita dalle opinioni esterne.

Ovviamente, queste forme di scioltezza e immediatezza famigliare nei confronti del Dio Eterno suscitavano l’invidia dei veterani ancora ingabbiati nei vecchi timori della retribuzione, nel mucchio delle opere di legge, di efficienze personali inconsapevoli della Grazia aperta, del Dono personale.

In nessun adempimento, bensì solo in Cristo, i suoi amici e fratelli riconoscevano la Voce del Dio amabile.

Egli non distingue a priori le “superiorità”: fra puri e impuri, capaci e incapaci, amici e nemici; reduci, eletti, predestinati, e non.

Insomma, nella nostra vita reale non attendiamo un Messia fenomeno che turbi e opprima di continuo, riempiendoci di paure e deviazioni da correggere [che fiaccano tutte le energie].

Badiamo solo a un Amico che consenta di esprimersi in modo inedito e avere una speranza lunga - anche immeritata.

Facciamo come i pastori: nessuno ha mai capito cosa li abbia convinti, se non lo stupore della gratuità imprevedibile (vv.15-18.20).

Paradossalmente pronti a fondare un nuovo popolo - senza troppi regolamenti e luoghi comuni - a partire da come e dove ciascuno si trovasse.

Ormai anche a noi non serve più l’imprimatur dei settarismi ideologici, senza apertura alla sorpresa dell’Incarnazione sorprendente, che fa trasalire di gioia gli ‘inadeguati’..

Le nostre più infantili stranezze [cf. commento al Prologo di Gv] possono avvicinare la condizione umana a quella divina.

Quindi hanno l’approvazione del Signore di tutti i cosmi.

E Maria: la Domanda ch’è la Risposta

(Gal 4,4-7; Lc 2,16-21)

Ci chiediamo: in questo tempo, cosa può renderci intimi al Signore?

[Un certo Cristoforo cambiò la storia, veleggiando al contrario…].

I pastori sperimentano la predilezione d’un vero e proprio Amore eccessivo, per benedizione dell’eccentrico - e Meraviglia.

Preferenza che non viene concessa dietro scambio coi meriti, ma a motivo dei bisogni.

Lc vuol sottolineare che - lodando e glorificando Dio (v.20) proprio come fanno gli Angeli - gl’imperfetti e inadempienti si ritrovano paradossalmente più vicini al trono divino rispetto alla posizione sempre arrembante dei piissimi sterilizzati, o dei più “performanti”.

Sbalordiamo anche noi di conoscere un Padre che invece di incenerirci a motivo delle nostre oscillazioni, non solo avvolge di ‘luce’ (v.9), ma proprio su quelle stesse insicurezze costruisce la sua Novità.

Pensavamo tutti di essere nati per fare i figli devoti e obbedienti, o i grandi “fenomeni” [narcisi].

Invece di metterci sotto stress, il Padre vuole che ritroviamo il piacere e lo stupore della gratuità e dello stare insieme. Senza prima i modelli - e badare a obblighi, modi, orari, luoghi, doveri, riverenze, prostrazioni e baciamani di nessun genere!

Dio sa che siamo circondati da ambiti, stimoli, spostamenti, faccende, che ci portano via. Ma neanche pretende un minimo sindacale tutto suo, perché non fa come il ragazzino capriccioso che vuole la fetta grande di torta a merenda [corrispondente al suo rango].

La relazione con Lui non è un impegno continuo, cui star dietro con fatica. È un alleggerimento, e addirittura si fortifica nei contrappesi.

In Avvento abbiamo già sottolineato: quello del Signore che Viene è un Raggio che non s’introduce nell’orizzonte delle aspettative normali, adattandosi ai nostri sogni esterni - quelli che vivono di traguardi attesi, e poi diventano un tormento.

Nell’arco della vita l’incontro con tale Luce sapiente che squarcia le tenebre della notte è nelle difficoltà che costringono a spostare lo sguardo, nell’insuccesso che obbliga a rigenerare la creatività, nello smarrimento che ci fa contattare nuovi modi di essere.

La vita di Fede non sopporta il demone della ‘perfezione’ immaginata dalle religioni arcaiche.

Esse volentieri sostituiscono ogni Gratis con il senso del dovere adultoide - che inevitabilmente partorisce strategie snervanti e addirittura compensatorie [grazie a Dio, oggi sempre meno occulte].

Secondo il pensiero cinese, per acquistare smalto e fuggire un servilismo inquinato e logoro, i Santi «si fanno insegnare dalle bestie l’arte di evitare gli effetti nocivi della domesticazione, che la vita in società impone».

Infatti: «Gli animali domestici muoiono prematuramente. E così gli uomini, cui le convenzioni sociali vietano di obbedire spontaneamente al ritmo della vita universale».

«Queste convenzioni impongono un’attività continua, interessata, estenuante [mentre è opportuno] alternare i periodi di vita rallentata e di tripudio».

«Il Santo non si sottomette al ritiro o al digiuno se non al fine di giungere, grazie all’estasi, a evadere per lunghi viaggi. Questa liberazione è preparata da giochi vivificanti, che la natura insegna».

«Ci si allena alla vita paradisiaca imitando i sollazzi degli animali. Per santificarsi, bisogna prima abbrutirsi – si intenda: imparare dai bambini, dalle bestie, dalle piante, l’arte semplice e gioiosa di non vivere che in vista della vita».

[M. Granet, Il Pensiero Cinese, Adelphi 2019, kindle pp. 6904-6909].

I ‘pastori’ pongono immediatamente sullo sfondo della propria esistenza reale sia i sensi di colpa che il tempo obbligato degli adempimenti, conservando carica ed entusiasmo.

In tal guisa, anche per noi nulla della vita sembra più un muro invalicabile - a parte il pregiudizio dei ‘giusti’ [quelli dei “condizionali”: i “se”, i “ma”, i “però”].

Anche la routine non toglie energie e voglia di fare - come mai? Perché le anime spontanee non hanno bisogno di occuparsi del look esterno, di piacere all’opinione altrui; così via.

Senza neppure rendersi conto, non avendo da tenere in piedi paraventi artificiosi, i genuini possono affrontare la vita guardandola in faccia, e partire col piede giusto.

Così, attirare grandi opportunità di cambiamento.

Forse non vanno troppo in profondità, ma ascoltano i bisogni.

E allargano i loro spazi senza chiedere l’autorizzazione a coloro che mai la concederanno; intuiscono l’essenziale che sgorga dalla libertà di mente e di codice.

Il loro “dover essere” non ha aspettative artefatte: è semplice sintonia con la natura e con se stessi.

Posizione risolutiva, perché su tale raggio riescono a guardare il lato debole come un contenitore di grande forza, che attiva capacità in grado di costruire tutto un altro destino.

Non si pongono il problema di dover sembrare all’altezza, o di non essere quel che sono. Poi di non potersi concedere tempo in abbondanza, e di farsi vedere ordinati e buonisti, senza malesseri; in armonia con tutti.

Seguono la loro storia, e senza troppe aspettative o propositi, imparano ad affidarsi al flusso degli eventi, anche intimi.

Sanno accogliere quali ospiti degni tutti i propri stati interiori, senza sentirsi in colpa.

Nei propri moventi, sono ‘chiari’. Quindi non cadono nelle nevrosi.

L’incontro con l’Autenticità serena li ha riqualificati.

Luce che ha espugnato l’autostima.

Si sentono legittimati, invece che bersagli. E la riconquistata fiducia li renderà aperti e accoglienti verso gli altri.

Hanno capito di doversi affidare a un sapere più profondo di quello inoculato dai pregiudizi dei capi decisionisti.

Dio è l’esatto contrario del catechismo dei veterani: è solo l’Incontro con Lui che purifica - non il viceversa apparente.

Anche noi desideriamo aprirci al nuovo Mistero. Esperienza che in questo tempo ci sta preparando il grembo dell’anima.

Siamo in una transumanza piena di scoperte e avventure: possiamo apprendere come stare con ciò che Viene e reinterpretarlo, imparando a camminare sulle nostre gambe e mettendo in campo le attitudini.

Accanto ai pastori, che incessantemente rimettono in circolo le energie - la nostra vita può rivelarsi assai più ricca della vicenda dei precisi e inappuntabili.

Vogliamo trasformare la routine in un’avventura che scorge il Sacro autentico nel piccolo Seme che ci abita.

Lo faremo senza troppe efficienze: forse anche noi costruiremo un rifugio d’altura rigenerante, per allenare l’intuizione - e da lì ricreare la Visione, e il mondo.

Nessuno quest’anno deve sentirsi inadeguato, escluso dall’azione dell’Amore di Dio e dalla capacità d’irradiarlo.

Come nel Vangelo della mattina di Pasqua, possiamo scrutare nel buio e intuire anche fra segni di morte le grandi energie della Vita.

Il mondo delle ombre non è più nel medesimo assetto di prima.

Fra gli umiliati, anche Maria è stupita, ma cerca di capire e fa il suo percorso. Anzi, comprende che la Risposta è già nella Domanda.

Confrontando dentro sé Parola e vicende attorno al Figlio, intuisce che nel “problema” (che la sorprendeva) c’era già l’energia della ‘soluzione’.

Chi è Gesù?

Il contrasto fra la straordinaria figura del Messia atteso e frainteso, e l’ottusità del giudizio elusivo delle dottrine popolari, finiva per lasciare le cose come stavano.

Anzi, peggio: racchiudeva il Mistero - quello più normale del mondo [ma che rimane per sempre]: l'umanità di Dio.

E smarriva il suo ‘dove’.

Non poteva comprendere la Persona del Cristo a partire dalle cose che conosceva o cercando d’inquadrarlo nei criteri famigliari del Primo Testamento; nel sentire comune, coi modelli magici del tempo.

Il Maestro suo allievo non si poteva accontentare d’un miglioramento della situazione.

Doveva sostituirla, annunciando la Verità del Padre; della donna e dell’uomo autentici.

Proponendo un germe di mondo alternativo alla società spietata e piramidale; quella che istituisce cosa pensare e dire, come bisogna essere e comportarsi.

Dio intende far emergere e valorizzare l’intuizione delle coscienze più che imporre doveri o smanie di analizzare i comportamenti.

Questo l’incredibile.

Ogni gruppo religioso chiudeva il Messia nel suo modello interpretativo, consono a un ambiente venato di speranze antiche: difesa dei beni e delle consuetudini, benessere a scapito altrui, espansione, prodigi.

La rivoluzione dei figli pone una tematica che cerca la sua Via Altrove - in fondo dietro l’angolo, ma non relegata “dentro” un angolo.

Perché interrogarsi sulla Persona del Cristo significa già iniziare a superare le piccine interpretazioni abitudinarie, e abbracciare l’irruzione di Dio.

Il Signore sempre fanciullo rovescerà le sorti, il destino del regno dell’uomo, e le sue rivendicazioni che ingabbiano l'anima, immobilizzando la vita.

La conoscenza della sua vicenda, l’adesione alla sua Persona, e l’Azione dello Spirito, non lasceranno perdurare nella mente di Maria i pensieri fissi, gli attaccamenti, i luoghi comuni, le vetrine che poi impregnano tutta l’anima privandola di ebbrezza e fecondità.

È nel Figlio ch’ella diviene Madre, Presenza del tutto personale, nuovo Fiuto.

Maternità la sua, d’innata Sapienza, che apre gli orizzonti: nella Chiesa autentica ci sta conducendo a differenti Sogni dell’essere.

Donna che vuole esprimersi umanizzando.

L’odierna liturgia contempla, come in un mosaico, diversi fatti e realtà messianiche, ma l’attenzione si concentra particolarmente su Maria, Madre di Dio. Otto giorni dopo la nascita di Gesù, ricordiamo la Madre, la Theotókos, colei che "ha dato alla luce il Re che governa il cielo e la terra per i secoli in eterno" (Antifona d’ingresso; cfr Sedulio). La liturgia medita oggi sul Verbo fatto uomo, e ripete che è nato dalla Vergine. Riflette sulla circoncisione di Gesù come rito di aggregazione alla comunità, e contempla Dio che ha dato il suo Unigenito Figlio come capo del "nuovo popolo" per mezzo di Maria. Ricorda il nome dato al Messia, e lo ascolta pronunciato con tenera dolcezza da sua Madre. Invoca per il mondo la pace, la pace di Cristo, e lo fa attraverso Maria, mediatrice e cooperatrice di Cristo (cfr Lumen gentium, 60–61).

Iniziamo un nuovo anno solare, che è un ulteriore periodo di tempo offertoci dalla Provvidenza divina nel contesto della salvezza inaugurata da Cristo. Ma il Verbo eterno non è entrato nel tempo proprio per mezzo di Maria? Lo ricorda nella seconda Lettura, che abbiamo poco fa ascoltato, l’apostolo Paolo, affermando che Gesù è nato "da una donna" (cfr Gal 4,4). Nella liturgia di oggi grandeggia la figura di Maria, vera Madre di Gesù, Uomo–Dio. L’odierna solennità non celebra pertanto un’idea astratta, bensì un mistero ed un evento storico: Gesù Cristo, persona divina, è nato da Maria Vergine, la quale è, nel senso più vero, sua madre.

Oltre alla maternità oggi viene messa in evidenza anche la verginità di Maria. Si tratta di due prerogative che vengono sempre proclamate insieme ed in maniera indissociabile, perché si integrano e si qualificano vicendevolmente. Maria è madre, ma madre vergine; Maria è vergine, ma vergine madre. Se si tralascia l’uno o l’altro aspetto non si comprende appieno il mistero di Maria, come i Vangeli ce lo presentano. Madre di Cristo, Maria è anche Madre della Chiesa, come il mio venerato predecessore, il Servo di Dio Paolo VI volle proclamare il 21 novembre del 1964, durante il Concilio Vaticano II. Maria è, infine, Madre spirituale dell’intera umanità, perché per tutti Gesù ha dato il suo sangue sulla croce, e tutti dalla croce ha affidato alle sue materne premure.

Iniziamo dunque guardando a Maria questo nuovo anno, che riceviamo dalle mani di Dio come un "talento" prezioso da far fruttare, come un’occasione provvidenziale per contribuire a realizzare il Regno di Dio […]

Sono profondamente convinto che "rispettando la persona si promuove la pace, e costruendo la pace si pongono le premesse per un autentico umanesimo integrale" (Messaggio "La persona umana, cuore della pace ", n. 1). È un impegno questo che compete in modo peculiare al cristiano, chiamato "ad essere infaticabile operatore di pace e strenuo difensore della dignità della persona umana e dei suoi inalienabili diritti" (Messaggio, n. 16). Proprio perché creato ad immagine e somiglianza di Dio (cfr Gn 1,27), ogni individuo umano, senza distinzione di razza, cultura e religione, è rivestito della medesima dignità di persona. Per questo va rispettato, né alcuna ragione può mai giustificare che si disponga di lui a piacimento, quasi fosse un oggetto. Di fronte alle minacce alla pace, purtroppo sempre presenti, dinanzi alle situazioni di ingiustizia e di violenza, che continuano a persistere in diverse regioni della terra, davanti al permanere di conflitti armati, spesso dimenticati dalla vasta opinione pubblica, e al pericolo del terrorismo che turba la serenità dei popoli, diventa più che mai necessario operare insieme per la pace. Questa, ho ricordato nel Messaggio, è "insieme un dono e un compito" (n. 3): dono da invocare con la preghiera, compito da realizzare con coraggio senza mai stancarsi.

Il racconto evangelico che abbiamo ascoltato mostra la scena dei pastori di Betlemme che si recano alla grotta per adorare il Bambino, dopo aver ricevuto l’annuncio dell’Angelo (cfr Lc 2,16). Come non volgere lo sguardo ancora una volta alla drammatica situazione che caratterizza proprio quella Terra dove nacque Gesù? Come non implorare con insistente preghiera che anche in quella regione giunga quanto prima il giorno della pace, il giorno in cui si risolva definitivamente il conflitto in atto che dura ormai da troppo tempo? Un accordo di pace, per essere durevole, deve poggiare sul rispetto della dignità e dei diritti di ogni persona. L’auspicio che formulo dinanzi ai rappresentanti delle Nazioni qui presenti è che la Comunità internazionale congiunga i propri sforzi, perché in nome di Dio si costruisca un mondo in cui gli essenziali diritti dell’uomo siano da tutti rispettati. Perché ciò avvenga è però necessario che il fondamento di tali diritti sia riconosciuto non in semplici pattuizioni umane, ma "nella natura stessa dell’uomo e nella sua inalienabile dignità di persona creata da Dio" (Messaggio, n. 13). Se infatti gli elementi costitutivi della dignità umana vengono affidati alle mutevoli opinioni umane, anche i suoi diritti, pur solennemente proclamati, finiscono per diventare deboli e variamente interpretabili. "È importante, pertanto, che gli Organismi internazionali non perdano di vista il fondamento naturale dei diritti dell’uomo. Ciò li sottrarrà al rischio, purtroppo sempre latente, di scivolare verso una loro interpretazione solo positivistica" (ibid.).

"Ti benedica il Signore e ti protegga… rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace" (Nm 6,24.26). E’ questa la formula di benedizione che abbiamo ascoltato nella prima Lettura. E’ tratta dal libro dei Numeri: vi si ripete tre volte il nome del Signore. Ciò sta a significare l’intensità e la forza della benedizione, la cui ultima parola è "pace". Il termine biblico shalom, che traduciamo "pace", indica quell’insieme di beni in cui consiste "la salvezza" portata da Cristo, il Messia annunciato dai profeti. Per questo noi cristiani riconosciamo in Lui il Principe della pace. Egli si è fatto uomo ed è nato in una grotta a Betlemme per portare la sua pace agli uomini di buona volontà, a coloro che lo accolgono con fede e amore. La pace è così veramente il dono e l’impegno del Natale: il dono, che va accolto con umile docilità e costantemente invocato con orante fiducia; l’impegno, che fa di ogni persona di buona volontà un "canale di pace".

Chiediamo a Maria, Madre di Dio, di aiutarci ad accogliere il Figlio suo e, in Lui, la vera pace. Domandiamole di illuminare i nostri occhi, perché sappiamo riconoscere il Volto di Cristo nel volto di ogni persona umana, cuore della pace!

[Papa Benedetto, omelia 1 gennaio 2007]

Carissimi Fratelli e Sorelle!

1. Rendiamo grazie a Dio, che ci offre l'opportunità di iniziare un altro anno. Mentre invoco da lui protezione e grazia per ciascuno, a tutti porgo il mio più cordiale augurio di buon Anno Duemila!

Durante la notte del Natale, abbiamo riascoltato l'annuncio degli Angeli: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama” (Lc 2, 14). È questo l'annuncio di speranza che ho voluto riproporre nel tradizionale Messaggio per l'odierna Giornata Mondiale della Pace. Dio ci ama, Egli dona a ciascuno la speranza di un tempo nuovo, un tempo di salvezza e di pace.

2. Sì, Cristo è la nostra pace. Egli ci chiama ad amare ogni essere umano senza discriminazione, convertendo il cuore e la mente a pensieri di pace, ed allontanando la tentazione della violenza e della guerra. Il Giubileo appena iniziato costituisce un invito pressante all'amore nella prospettiva di un'umanità riconciliata.

Varchiamo la soglia di un nuovo anno con l'impegno di recare il nostro contributo, perché la pace diventi il linguaggio quotidiano dei popoli. Il Vangelo ci insegna che il dialogo, la cooperazione, il rispetto della vita e la solidarietà sono validi strumenti per tessere nuovi rapporti fra popoli e Paesi, fra ricchi e poveri, fra credenti e non credenti.

Da ogni parte della terra si eleva un'accorata invocazione di pace. Preghiamo perché essa non cada inascoltata. In questo momento, il mio pensiero va a quanti sono vittime della violenza, a coloro che si sentono soli ed abbandonati.

Cristo, Figlio di Dio incarnato, illumina i cuori degli uomini col dono della pace. Tu, Figlio dell'Altissimo, sei nato per tutti. Sei lo stesso ieri, oggi e nei secoli!

3. Il primo giorno dell'anno è posto sotto la speciale protezione di Maria. Iniziamo il Duemila sotto lo sguardo amorevole della Madre di Dio, che dona al mondo Cristo, Principe della Pace. Il manto della sua maternità si stenda su tutti e ci protegga dal male, ci liberi dall'odio e dalla violenza. Accompagni l'umanità su sentieri di pace. Ogni uomo scopra negli altri, al di là di ogni frontiera, il volto di fratelli, di amici, di membri di una sola famiglia.

Maria, Madre di Dio, rendici apostoli di pace!

[Papa Giovanni Paolo II, Angelus 1 gennaio 2000]

Avvicinandosi a Maria la Chiesa ritrova il suo centro

«Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna» (Gal 4,4). Nato da donna: così è venuto Gesù. Non è apparso nel mondo adulto ma, come ci ha detto il Vangelo, è stato «concepito nel grembo» (Lc 2,21): lì ha fatto sua la nostra umanità, giorno dopo giorno, mese dopo mese. Nel grembo di una donna Dio e l’umanità si sono uniti per non lasciarsi mai più: anche ora, in cielo, Gesù vive nella carne che ha preso nel grembo della madre. In Dio c’è la nostra carne umana!

Nel primo giorno dell’anno celebriamo queste nozze tra Dio e l’uomo, inaugurate nel grembo di una donna. In Dio ci sarà per sempre la nostra umanità e per sempre Maria sarà la Madre di Dio. È donna e madre, questo è l’essenziale. Da lei, donna, è sorta la salvezza e dunque non c’è salvezza senza la donna. Lì Dio si è unito a noi e, se vogliamo unirci a Lui, si passa per la stessa strada: per Maria, donna e madre. Perciò iniziamo l’anno nel segno della Madonna, donna che ha tessuto l’umanità di Dio. Se vogliamo tessere di umanità le trame dei nostri giorni, dobbiamo ripartire dalla donna.

Nato da donna. La rinascita dell’umanità è cominciata dalla donna. Le donne sono fonti di vita. Eppure sono continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo. Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio, nato da donna. Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l’umanità: da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità. Quante volte il corpo della donna viene sacrificato sugli altari profani della pubblicità, del guadagno, della pornografia, sfruttato come superficie da usare. Va liberato dal consumismo, va rispettato e onorato; è la carne più nobile del mondo, ha concepito e dato alla luce l’Amore che ci ha salvati! Oggi pure la maternità viene umiliata, perché l’unica crescita che interessa è quella economica. Ci sono madri, che rischiano viaggi impervi per cercare disperatamente di dare al frutto del grembo un futuro migliore e vengono giudicate numeri in esubero da persone che hanno la pancia piena, ma di cose, e il cuore vuoto di amore.

Nato da donna. Secondo il racconto della Bibbia, la donna giunge al culmine della creazione, come il riassunto dell’intero creato. Ella, infatti, racchiude in sé il fine del creato stesso: la generazione e la custodia della vita, la comunione con tutto, il prendersi cura di tutto. È quello che fa la Madonna nel Vangelo oggi. «Maria – dice il testo – custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore» (v. 19). Custodiva tutto: la gioia per la nascita di Gesù e la tristezza per l’ospitalità negata a Betlemme; l’amore di Giuseppe e lo stupore dei pastori; le promesse e le incertezze per il futuro. Tutto prendeva a cuore e nel suo cuore tutto metteva a posto, anche le avversità. Perché nel suo cuore sistemava ogni cosa con amore e affidava tutto a Dio.

Nel Vangelo questa azione di Maria ritorna una seconda volta: al termine della vita nascosta di Gesù si dice infatti che «sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore» (v. 51). Questa ripetizione ci fa capire che custodire nel cuore non è un bel gesto che la Madonna faceva ogni tanto, ma la sua abitudine. È proprio della donna prendere a cuore la vita. La donna mostra che il senso del vivere non è continuare a produrre cose, ma prendere a cuore le cose che ci sono. Solo chi guarda col cuore vede bene, perché sa “vedere dentro”: la persona al di là dei suoi sbagli, il fratello oltre le sue fragilità, la speranza nelle difficoltà; vede Dio in tutto.

Mentre cominciamo il nuovo anno chiediamoci: “So guardare col cuore? So guardare col cuore le persone? Mi sta a cuore la gente con cui vivo, o le distruggo con le chiacchiere? E soprattutto, ho al centro del cuore il Signore? O altri valori, altri interessi, la mia promozione, le ricchezze, il potere?”. Solo se la vita ci sta a cuore sapremo prendercene cura e superare l’indifferenza che ci avvolge. Chiediamo questa grazia: di vivere l’anno col desiderio di prendere a cuore gli altri, di prenderci cura degli altri. E se vogliamo un mondo migliore, che sia casa di pace e non cortile di guerra, ci stia a cuore la dignità di ogni donna. Dalla donna è nato il Principe della pace. La donna è donatrice e mediatrice di pace e va pienamente associata ai processi decisionali. Perché quando le donne possono trasmettere i loro doni, il mondo si ritrova più unito e più in pace. Perciò, una conquista per la donna è una conquista per l’umanità intera.

Nato da donna. Gesù, appena nato, si è specchiato negli occhi di una donna, nel volto di sua madre. Da lei ha ricevuto le prime carezze, con lei ha scambiato i primi sorrisi. Con lei ha inaugurato la rivoluzione della tenerezza. La Chiesa, guardando Gesù bambino, è chiamata a continuarla. Anch’ella, infatti, come Maria, è donna e madre, la Chiesa è donna e madre, e nella Madonna ritrova i suoi tratti distintivi. Vede lei, immacolata, e si sente chiamata a dire “no” al peccato e alla mondanità. Vede lei, feconda, e si sente chiamata ad annunciare il Signore, a generarlo nelle vite. Vede lei, madre, e si sente chiamata ad accogliere ogni uomo come un figlio.

Avvicinandosi a Maria la Chiesa si ritrova, ritrova il suo centro, ritrova la sua unità. Il nemico della natura umana, il diavolo, cerca invece di dividerla, mettendo in primo piano le differenze, le ideologie, i pensieri di parte e i partiti. Ma non capiamo la Chiesa se la guardiamo a partire dalle strutture, a partire dai programmi e dalle tendenze, dalle ideologie, dalle funzionalità: coglieremo qualcosa, ma non il cuore della Chiesa. Perché la Chiesa ha un cuore di madre. E noi figli invochiamo oggi la Madre di Dio, che ci riunisce come popolo credente. O Madre, genera in noi la speranza, porta a noi l’unità. Donna della salvezza, ti affidiamo quest’anno, custodiscilo nel tuo cuore. Ti acclamiamo: Santa Madre di Dio. Tutti insieme, per tre volte, acclamiamo la Signora, in piedi, la Madonna Santa Madre di Dio: [con l’assemblea] Santa Madre di Dio, Santa Madre di Dio, Santa Madre di Dio!

[Papa Francesco, omelia 1 gennaio 2020]

(Mt 2,13-15,19-23)

Matteo 2:13 Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo».

Matteo 2:14 Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto,

Matteo 2:15 dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta:

Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio.

Per prima cosa capiamo come funziona il potere: non vuole rendere omaggio al Re appena nato, ma vuole farlo fuori. È il Rivale, colui che può togliergli il potere e il trono. Il potere, pur di far fuori il Rivale, pur di mantenere il proprio dominio, è pronto a sacrificare la vita dei suoi sudditi. È qualcosa di aberrante; il potere avrebbe il compito di difendere la vita dei sudditi, invece Erode applica la sua strategia senza scrupolo, e fa fuori tutti i bambini pur di conservare il potere.

Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe. Ci sono molti sogni che accompagnano l’infanzia di Gesù: stanno a indicare l’iniziativa e la provvidenza divina che fa fallire i progetti di Erode. L'annuncio dell'angelo ci dice dell'intervento di Dio nella storia. Notiamo come questi sogni vengono dati a Giuseppe e non a Maria. Giuseppe è il responsabile dinanzi a Dio e agli uomini della Madre e del Bambino.

A lui il Signore si rivolge nel sogno e gli trasmette un ordine perentorio, da mettere subito in atto: "Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò". Giuseppe viene guidato nei minimi particolari. Lui deve andare in Egitto e rimanere là finché il Signore di nuovo non lo avvertirà che può fare ritorno. Perché la salvezza si possa compiere è necessario che l'ordine venga eseguito alla lettera. Il Signore nelle sue cose è perfetto. Se l'uomo, alla perfezione del Signore vi risponde con l’obbedienza, si compie la salvezza. Tutti i mali del mondo nascono quando nella perfezione di Dio si introduce l'insipienza della creatura, la quale osa pensare di essere più saggia di quanto invece non sia.

In questa circostanza l’Egitto è un luogo di protezione. A quei tempi la Sacra Famiglia poteva facilmente trovare da vivere in mezzo alle tante colonie giudaiche, la più grande delle quali era in Alessandria. Ma l’Egitto è anche il luogo doveva aveva avuto inizio la storia d’Israele come popolo di Dio. Il bambino Gesù dovrà ripartire dall’Egitto per entrare nella sua terra. Matteo quindi ripresenta teologicamente l’esodo che compiuto da Gesù, il Messia liberatore, porterà il popolo a una nuova terra di libertà, alla vera liberazione. Partirono di “notte” (v. 14). È un ricordo della liberazione che il popolo d'Israele sperimentò nella notte di Pasqua, descritta nel libro dell’Esodo. Come il popolo fuggì alla minaccia del faraone, così ora Giuseppe porta in salvo Gesù dalla minaccia di Erode.

La salvezza ha però sempre un costo in sofferenza, in sacrificio, in dolore. Senza voler fare un’apologia del dolore, il dolore serve a dare alla persona una santità sempre più grande. Il dolore, la sofferenza è il crogiolo che purifica il nostro spirito da tutte le incrostazioni e ci avvicina alla santità di Dio.

Senza il sacrificio non c'è vera obbedienza, perché la vera obbedienza genera sempre un sacrificio purificatore della vita. È il sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, di cui parla l'apostolo Paolo. Il male del mondo di oggi è proprio nella volontà satanica di abolire dalla nostra vita ogni abnegazione, ogni rinuncia. Si vuole tutto, subito, immediatamente. Si vuole concedere al corpo ogni vizio, all'anima ogni peccato, allo spirito ogni pensiero cattivo. Si vuole vivere in un mondo senza sacrificio, senza sofferenza (per questo prenderà sempre più piede l’eutanasia e l’uccisione di quanti sono ritenuti un peso morto per la società).

Si vuole vivere in un mondo senza alcuna privazione. Una volta si nasceva e si moriva in casa e c’era partecipazione nella famiglia della più grande gioia e della più grande tristezza, ma almeno il malato moriva con il conforto dei suoi. Si vuole vivere in un mondo che nasconde il mistero della morte e del dolore togliendolo dalle case, ignorando che proprio la vista del dolore è un momento forte di apertura alla fede.

Giuseppe e la famiglia sono rimasti in Egitto fino a dopo la morte di Erode. Matteo dice che questo è avvenuto in adempimento della profezia di Os 11,1 - "Fuor d’Egitto chiamai mio figlio" - il quale parla di tutt’altra cosa, e cioè dell’esperienza storica della nazione d’Israele: l’esodo dall’Egitto. Cosa centra il Messia? L'evangelista crea una sorta di aggancio parallelo tra gli eventi dell'antico Israele e quelli di Gesù, quasi a dire che in Gesù confluisce, in qualche modo, tutta la storia del popolo di Israele, da lui rivissuta nell'obbedienza e nella piena sottomissione al Padre. In altre parole, nell’esperienza analoga di Israele figlio di Dio, e del Messia figlio di Dio, entrambi in Egitto per necessità, ed entrambi liberati dalla provvidenza divina, Matteo vede Gesù che ricapitola la storia d’Israele di cui rivive l’esperienza nella sua propria persona.

Anzi, Gesù ricapitola in sé e attua tutta la storia della salvezza. Come l’uscita dall’Egitto era l’alba della redenzione, così l’infanzia di Gesù è l’alba dell’epoca messianica, e Matteo dimostra l’avverarsi delle Scritture in Gesù. Sarà da lui che uscirà un nuovo Israele, rigenerato dallo Spirito.

Tutto ciò che è prima di Cristo è solo immagine di ciò che il Signore avrebbe compiuto per mezzo di Gesù Cristo. Le vicende del popolo d’Israele erano una preparazione alla venuta del Messia, che rappresenta il punto di convergenza di tutta la Scrittura. Il vero Figlio di Dio è Gesù Cristo. Israele è solamente segno di quanto il Signore stava per operare per la salvezza dell'umanità. È questo il motivo per cui Matteo applica a Gesù Cristo tutto ciò che nell'Antico Testamento si riferiva a Israele.

Argentino Quintavalle, autore dei libri

- Apocalisse – commento esegetico

- L'Apostolo Paolo e i giudaizzanti – Legge o Vangelo?

- Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo nel mistero trinitario

- Il discorso profetico di Gesù (Matteo 24-25)

- Tutte le generazioni mi chiameranno beata

- Cattolici e Protestanti a confronto – In difesa della fede

- La Chiesa e Israele secondo San Paolo – Romani 9-11

(Disponibili su Amazon)

La potenza della vita grezza

(Gv 1,1-18)

Gialal al-Din Rumi, mistico e lirico persiano del XIII sec. scrive nel suo componimento «La Locanda»:

L’essere umano è una locanda,

ogni mattina arriva qualcuno di nuovo.

Una gioia, una depressione, una meschinità,

qualche momento di consapevolezza arriva di tanto in tanto,

come un visitatore inatteso.

Dài il benvenuto a tutti, intrattienili tutti!

Anche se c’è una folla di dispiaceri

che devasta violenta la casa

spogliandola di tutto il mobilio,

lo stesso, tratta ogni ospite con onore:

potrebbe darsi che ti stia liberando

in vista di nuovi piaceri.

Ai pensieri tetri, alla vergogna, alla malizia,

vai incontro sulla porta ridendo,

e invitali a entrare.

Sii grato per tutto quel che arriva,

perché ogni cosa è stata mandata

come guida dell’aldilà.

Riconosciamo in questa poesia-emblema alcune chiavi di volta del discernimento, sottese ai paradossi esistenziali della teologia dell’Incarnazione.

Un mistico sufi aiuta a comprendere le colonne portanti del nostro Cammino, meglio di tante dottrine evasive a senso unico.

Sono identiche leggi dell’anima già espresse nel celebre Prologo del quarto Vangelo: la vita grezza è colma di potenze.

Incarnazione: i nostri fulcri più intimi distinguono l’avventura della Fede dall’esistenza unilaterale del credente in Dio.

L’esperienza della pienezza nel mondo è lanciata dai nostri stessi bassifondi. Come suggerisce un aforisma Zen [raccolto in Ts’ai Ken T’an]: «L’acqua troppo pura non ha pesci».

Gv scrive che il Logos divenne «carne» nell’accezione semitica di un essere pieno di limiti, incompiuto; per questo votato alla ricerca incessante di senso (parziale sino alla morte).

La debolezza di tutti noi non è redenta ammirando un modello eroico e imitandolo fuori scala, ma in un processo di recupero di tutto l’essere e della nostra storia.

Insomma, non esistono Doni dello Spirito che non passino per la dimensione umana.

Già qui e ora prosperiamo d’una preziosa semente del Verbo. La sua Tenda autentica è in-noi e in tutti i moventi.

Più riusciamo a portare al massimo la nostra realtà creaturale e umanizzante, più saremo sul cammino verso la condizione divina - radicati sulla terra dell’inestimabile stirpe generata dal Logos.

Sapientemente, non lo faremo diventando vincenti, bensì ospitando quel che giunge dalla Provvidenza, dalle persone e dalle emozioni (perfino dai disagi) senza pregiudizio.

Non le Dieci Parole - tipica categoria semitica - ma l’Unica Parola inclusiva (Sogno e Senso della Creazione) è a fondamento dell’Opera del Padre.

Il Logos che attecchisce è qualitativo, non parziale, né incentrato su un unico nome: Uno perché Unitario.

Le religioni non accolgono tutti gli ospiti [essi si riveleranno assai più fertili di come immaginiamo] che bussano all’albergo interiore.

La vicenda di Gesù di Nazaret suggerisce che il peccato è stato invece stracciato, ossia: l’imperfezione non è un ostacolo alla comunione col Cielo, bensì una molla.

I malesseri non ci rendono inadeguati: mettono in cammino.

Il Signore ha annientato il senso d’insufficienza della condizione carnale e l’umiliazione delle distanze incolmabili.

«Parola» Fine sull’univocità.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Come inizi le giornate? Accogli i tuoi ospiti (perfino il vuoto)? O li affronti con eccesso di giudizio?

[31 dicembre, settimo giorno fra l’Ottava di Natale]

La potenza della vita grezza

(Gv 1,1-18)

Gialal al-Din Rumi, mistico e lirico persiano del XIII sec. (fondatore della confraternita sufi dei dervisci) scrive nel suo componimento «La Locanda»:

L’essere umano è una locanda,

ogni mattina arriva qualcuno di nuovo.

Una gioia, una depressione, una meschinità,

qualche momento di consapevolezza arriva di tanto in tanto,

come un visitatore inatteso.

Dài il benvenuto a tutti, intrattienili tutti!

Anche se c’è una folla di dispiaceri

che devasta violenta la casa

spogliandola di tutto il mobilio,

lo stesso, tratta ogni ospite con onore:

potrebbe darsi che ti stia liberando

in vista di nuovi piaceri.

Ai pensieri tetri, alla vergogna, alla malizia,

vai incontro sulla porta ridendo,

e invitali a entrare.

Sii grato per tutto quel che arriva,

perché ogni cosa è stata mandata

come guida dell’aldilà.

Riconosciamo in questa poesia-emblema alcune chiavi di volta del discernimento, sottese ai paradossi esistenziali della teologia dell’Incarnazione.

Un mistico sufi aiuta a comprendere le colonne portanti del nostro Cammino, assai meglio di tante dottrine evasive a senso unico.

Sono identiche leggi dell’anima già espresse nel celebre Prologo del quarto Vangelo: la vita grezza è colma di potenze.

Sintesi di tematiche di fondo che specificano la Vita nello Spirito a paragone dell’esperienza religiosa comune.

Incarnazione: i nostri fulcri più intimi distinguono l’avventura della Fede dall’esistenza unilaterale del credente in Dio.

Svegliandoci al mattino, ecco nel nostro “albergo” spuntare un nuovo arrivo - non sempre palesemente edificante.

Ma nella reception di locanda a molte stanze dev’esserci accoglienza, affinché l’incontro non programmato possa aprirci, divenire un aspetto, o motivo e motore dell’Incontro decisivo - forse anch’esso inatteso.

Accadimenti, situazioni, intuizioni, consigli, relazioni, emozioni anche strampalate, nuove consapevolezze, altri progetti che non avevamo prima immaginato o semplicemente inespressi, vengono a trovarci e ci lasciano stupiti.

Gli ospiti vanno accolti, hanno la loro dignità e tutti esprimono lati di noi stessi: siamo tenuti a dare a ciascuno di loro un benvenuto; persino alle rabbie, alle tristezze, alle paure.

I missionari sanno bene che i dubbi sono più fecondi delle certezze, e che l’insicurezza è più sicura di tutte le “sicurezze“.

La folla degli ospiti può rimettere in discussione quanto c’è nella nostra dimora o locanda, e spazzare via tutto o in parte - persino le fondamenta.

Avendo pazienza di onorare ogni inquilino - fossero ricordi antichi o utopie da scapicollo - prepareremo l'anima a un’esperienza di pienezza di essere, lanciata dai nostri stessi bassifondi (letame divenuto territorio di germogli).

A partire dal rispetto dei nostri confini diversi e a motivo di essi, ogni presenza nuova o che si riaffaccia ci concentra sull’ascolto di tutto il marasma che siamo - caos che prepara le delizie che ci appartengono, e solo così coinvolgono.

Il nostro lato eterno - che ha piantato tenda in noi - manda le cose affinché percependo, accogliendo, diventando consapevoli, possiamo preparare lo sviluppo dell’anima, della nostra Casa.

Evoluzione i cui principi [e occasioni di scatto in avanti verso il completamento della nostra personalità piena e divina] semplicemente troviamo innati, dentro, e non in adesioni estrinseche - tipiche della civiltà dell’esterno e di non poche espressioni di fede ridotta a religione.

Il Prologo di Gv non fa che ribadire i pilastri eterni di una Sapienza rivelata ma naturale, alla portata di tutti perché narra l’amore, anche nel cammino interiore; difficile da capire solo per chi si lascia influenzare da opinioni e catechismi a codice, abbreviati.

Il Vangelo rassicura: è Notizia a nostro favore, perché dona coscienza che i “signori” che sopraggiungono sono Doni che ripuliscono la dimora, e se la buttano all’aria è solo per rinforzare la nostra essenza, cesellando una irripetibile Vocazione: quella in grado di recuperare ogni brandello della nostra storia e farne un capolavoro.

Sarebbe impossibile imboccare la strada della Felicità piena se non raggranellassimo e assumessimo ogni briciola del nostro essere sparso nel mondo e nel tempo, rendendo significativi e divini ogni attesa, qualsiasi istante, tutte le oscillazioni anche infrante.

Il Logos ha innumerevoli Semi già piantati in noi: sono tutte polarità energetiche plasmabili; non cristalline. Punti di tensione. Molti di essi apparentemente malfermi, ma che riavviano alla destinazione della completezza.

Provvisorietà chiamate a divenire punti fermi - poi di nuovo traballanti, perché solo attraverso processi di fluttuazione s’innescano le dinamiche che guideranno alla crescita totale - con altri momenti di Esodo.

Come suggerisce un aforisma Zen [raccolto in Ts’ai Ken T’an]: «L’acqua troppo pura non ha pesci».

Gv non scrive che il Logos divenne “uomo”, bensì «carne» nell’accezione semitica di un essere pieno di limiti, incompiuto; per questo votato alla ricerca incessante di senso, parziale sino alla morte.

La debolezza di donne e uomini non è redenta ammirando un modello eroico e imitandolo fuori scala, ma in un processo di recupero di tutto l’essere e della nostra storia.

Non esistono Doni dello Spirito che non passino per la dimensione umana.

Già qui e ora prosperiamo sulla terra d’una preziosa semente del Verbo. La sua Tenda autentica è in-noi e in tutti i moventi.

Più riusciamo a portare al massimo la nostra realtà creaturale e umanizzante, più saremo sul cammino verso la condizione divina. Radicati sulla terra dell’inestimabile stirpe generata dal Logos.

Per farci coscienti e dilatare la vita, l’Eterno chiede che ospitiamo le proposte con cui irrompe, all’unico scopo non di condizionare ma di completarci, e incrementare l’autostima con cui affrontiamo il presente e attiviamo futuro, faccia a faccia.

Non lo faremo diventando vincenti, ma accogliendo quel che viene dalla Provvidenza, dalle persone e dalle emozioni (perfino dai disagi) senza pregiudizio - neppure quello del sembrare sempre accompagnati da molta gente, facendosi vedere all’esterno sicuri, forti, performanti.

Sceneggiate che invadono la vita e tolgono la Percezione essenziale dell’essere presenti agli atti minimi e alle relazioni, al guardare dentro e fuori. Coscienza nitida di sé, dell’umano, del mondo che guida verso la nostra direzione e la nostra vera natura.

Non le Dieci Parole - tipica categoria semitica - ma l’Unica Parola inclusiva, Sogno e Senso della Creazione, sono a fondamento dell’Opera del Padre.

Il Logos che attecchisce è qualitativo, non parziale, né incentrato su un unico nome: Uno perché Unitario.

La vicenda di Gesù di Nazaret suggerisce che il peccato è stato stracciato, ossia: l’imperfezione non è un ostacolo alla comunione col Cielo, bensì una molla.

I malesseri non ci rendono inadeguati: mettono in cammino.

Il Signore ha annientato il senso d’insufficienza della condizione carnale e l’umiliazione delle distanze incolmabili.

Il progetto “iniziale” del Creatore è di partecipare la sua stessa Vita a tutta l'umanità. In tal guisa, il Signore s’introduce nel mondo con fiducia, senza timore di contaminarsi, né tagli e separazioni - pregiudizio tipico della mentalità arcaica.

Il Disegno di Salvezza si concretizza e ha la sua vetta nella difesa, promozione, espansione della nostra qualità di vita relazionale.

Dunque: «Luce degli uomini» (v.4) non sarà più - secondo i convincimenti del tempo - l’arida normativa della Legge, bensì la «Vita» nella sua completa pienezza. Spontanea, reale e poco rifinita: cruda, perciò colma di potenze.

Scrive il Tao Tê Ching (xix), che reputa esteriori le più celebrate virtù: «Insegna che v’è altro cui attenersi: mostrati semplice e mantieniti grezzo».

Commenta il maestro Wang Pi: «Le qualità formali sono del tutto insufficienti».

E il maestro Ho-shang Kung aggiunge: «Tralascia il regolare e il creare dei santi; torna a quel che era al Principio».

Così nei percorsi di Fede non sarà più l’esteriorità o la convenzione a dettare il cammino e il senno, nel discernimento degli spiriti.

Ciascuno ha il suo desiderio innato di realizzazione e totalità di espressione: questo l’unico criterio del nostro sentiero.

Tale resterà la Luce intima che guida i nostri passi; questa la Parola dell’Amico invisibile che ci conduce e fa da canone.

«E la Luce splende nella tenebra» (v.5)!

Proprio come una pianta, che non attecchisce né espande in ambiente distillato.

Dunque ciò che non ha o limita la vita non procede da Dio, il Vivente, promotore di tutto quanto esprime e dispiega esuberanza.

Nostra Vocazione è porsi al fianco della vita integrale, coi suoi lati opposti che fanno Alleanza.

Le religioni non accolgono tutti gli ospiti [essi si riveleranno assai più fertili di come immaginiamo] che bussano all’albergo interiore.

Ma non è coi parametri del pensiero consolidato che si può capire o scoprire cosa è Vita completa, perché la vita è sempre espansiva, rigogliosa e nuova, colma di sfaccettature.

Ecco la necessità di un cambio continuo, dall’antico.

Insomma, Principio unico non negoziabile è il bene reale dell’uomo concreto; il resto sfugge alle nostre previsioni.

Rischio classico è che: nel nome di un Dio del passato [dottrina, vezzi, discipline, consuetudini, modi di pensare e fare] non ci si accorga e non si riconosca l’invito, l’energia empatica; la virtù divina che sporge Presente.

Per accogliere il sempre nuovo e spumeggiante, bisogna consentire l’accesso a tutti i nostri “ospiti” dell’anima - che ci faranno incontrare noi stessi; persino le nevrosi.

Colui che Vive propone un Esodo profondo, per diventare sempre rinati. L’andare dell’uomo non è sottomesso a un Padrone, neppure celeste.

Non esistiamo “per” Dio, come si crede e predica nelle vetuste devozioni. Esse c’intasano di forme esterne o intimiste; bloccano lo sviluppo della personalità.

Non lasciano attingere alle “nostre” stesse forze.

Il Padre chiede di essere accolto, non obbedito. Così vivremo di Lui, e con Lui e come Lui andremo a incontrare i fratelli, riuscendo a farci anche Alimento in favore del prossimo - senza forzature irrequiete che spersonalizzano.

Ecco all’opera i nuovi Santuari di carne e sangue che hanno sostituito, soppiantato, quello di pietra.

Presenze, Luoghi d’incontro fra storia, gioia e vertigine; tra natura umana e divina. Centri d’irradiazione dell’Amore senza condizioni - né riduzioni.

Non più alture precisamente denominate, luoghi inaccessibili e lontani dove andare - pena l’esclusione - bensì immagini e somiglianza di un Dio che giunge a trovarci in Casa, lì dove siamo.

Saranno le stesse marginalità incontrate dentro - ormai senza isterismi - a indicarci infallibilmente le periferie esistenziali altrui, che siamo chiamati a frequentare, rigenerare, sublimare, spostare, far risorgere.

La nuova relazione con Dio non è più fondata sulla purità discrepante e sull’obbedienza, profusa verso precetti rigidi e conformismi indiscutibili.

Piuttosto, nelle vicende personali e nella convivialità delle differenze subentrerà la Somiglianza al Verbo.

Confessava il patriarca Atenagora:

«Noi abbiamo bisogno del Cristo, senza di lui non siamo niente. Ma lui ha bisogno di noi per agire nella storia. L’intera storia dell’umanità dalla risurrezione in poi, e persino dalle origini in poi, costituisce una sorta di pan-cristianesimo. L’antica alleanza comporta tutta una serie di alleanze che ancor oggi sussistono l’una a fianco dell’altra. E così l’alleanza di Adamo, o meglio di Noè, sussiste nelle religioni arcaiche, quelle dell’India in special modo, con il loro simbolismo cosmico [...]

Noi sappiamo che la luce irradia da un volto. Ci voleva l’alleanza di Abramo, ed era necessario che si rinnovasse nell’Islam. Quella di Mosè sussiste nel giudaismo [...]

Ma il Cristo ha ricapitolato tutto. Il Logos che si è fatto carne è colui che crea l’universo e vi si manifesta, ed è pure la Parola che guida la storia attraverso i profeti [...]

Per questo io considero il cristianesimo la religione delle religioni, e mi capita di dire che appartengo a tutte le religioni».

È il Sogno di ciascuno e tutti, in Cristo già introdotti nel Seno dell’Eterno convincente e amabile, perché Comprensivo [non nel senso del paternalismo alla fine bonariamente elargito, ma dell’Essere].

Come ha sottolineato Papa Francesco:

«Nella vita porta frutto non chi ha tante ricchezze, ma chi crea e mantiene vivi tanti legami, tante relazioni, tante amicizie attraverso le diverse “ricchezze”, cioè i diversi Doni di cui Dio l’ha dotato».

Solo così diverremo - noi tutti nel Figlio - speciali Eventi del Verbo-carne: pesci piccoli, ma con pieno diritto alla sopreminenza del Logos... corifei di recuperi impossibili.

Abbiamo in comune lo spostamento. «Parola» Fine sull’univocità.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Come inizi le giornate? Accogli i tuoi ospiti (perfino il vuoto)? O li affronti con eccesso di giudizio?

Luce e Tesoro

Scintilla di bellezza e umanesimo, o senza futuro

(Gv 8,12-20)

In tutte le religioni il termine Luce viene usato come metafora delle forze del bene.

Sulla bocca di Gesù [presente nei suoi intimi] il medesimo vocabolo sta a indicare un compimento dell'umanità (persino dell’istituzione religiosa) secondo il progetto divino, riconoscibile nella sua stessa Persona.

La distinzione fra Luce e tenebra in Cristo non è in qualche modo paragonabile al binomio dualista più convenzionale - circa il bene e il male. L'attività del Creatore è poliedrica.

Il termine evangelico dunque non designa alcuna staticità di giudizio fisso su quanto viene usualmente valutato come “fiaccola” oppure “ombra”, “corretto” o “sbagliato” e così via.

C’è spazio per nuove percezioni e rielaborazioni. Né siamo chiamati sempre a lottare contro tutto il resto, e le passioni.

Le classiche valutazioni morali, devote o religiose generali vanno superate, perché restano in superficie e non colgono il nocciolo dell’essere e del divenire umanizzante.

Non di rado le cose più preziose sorgono proprio da ciò che disturba il pensiero omologato.

La stessa mente che crede di stare solo nella luce è una mente unilaterale, parziale, malata; legata a un’idea, quindi scadente.

Dio sa che sono le incompletezze a lanciare l’Esodo, possono essere le insicurezze a non farci sbattere contro i modelli… i quali ci fanno perdere ciò che siamo.

Le energie che investono la realtà creata hanno infatti una radice potenziale del tutto positiva.

I tramonti preparano altri percorsi, le ambivalenze danno il “la” a recuperi e crescite impossibili.

«Luce» era nel giudaismo il termine che designava il cammino retto dell'umanità secondo Legge, senza eccentricità né declino.

Ma con Gesù non è più la Torah che fa da guida, bensì la vita stessa [Gv 1,4: «La Vita era la Luce degli uomini»] che si caratterizza per la sua difforme complessità.

Così, anche il «mondo» - ossia (in Gv) anzitutto il complesso dell’istituzione (tanto pia e devota) ormai installata e corrotta: essa deve tornare a una Guida più sapiente, che rischiari l’esistenza reale.

L’appello che la Scrittura ci rivolge è molto pratico e concreto.

Ma nei contesti dotati di una forte struttura di mediazione fra Dio e l’uomo, la spiritualità spesso inclina al legalismo degli adempimenti consueti.

Gesù non è per le grandi parate, né per soluzioni che ammantino la vita della gente di misticismo, fughe, riti o astinenze.

Tutto questo è stato forse anche il tessuto di buona parte della spiritualità medievale - e quella assidua, rituale e beghina dei tempi andati.

Ma nella Bibbia i servitori di Dio non hanno l’aureola. Sono donne e uomini inseriti normalmente nella società, persone che conoscono i problemi del quotidiano: il lavoro, la famiglia, l’educazione dei figli...

I professionisti del sacro invece cercano di mettere un bel vestitino a cose assai poco nobili - talora a menti astute e cuori perversi. Coltivati dietro il magnificente perbenismo dei paraventi e degli incensi.

Per fare ciò, Gesù capisce di dover cacciare fuori sia mercanti che clienti (Gv 2,13-25) e soppiantare i bagliori fatui del grande Santuario.

Durante la festa delle Capanne, nei cortili del Tempio di Gerusalemme si accendevano enormi lampioni.

Uno dei riti principali consisteva nell’allestire una mirabile processione notturna con le faci accese - e nel far rifulgere le grandi lampade (esse sopravanzavano le mura e illuminavano tutta Gerusalemme).

Era il contesto adeguato per proclamare la Persona stessa del Cristo quale autentica Parola sacra e umanizzante, luogo dell’incontro con Dio e fiaccola della vita. Nulla di esterno e retorico-tutto-apparenza.

Ma in quel “mondo santo” segnato dall’intreccio fra epopea, religione, potere e interesse, il Maestro si staglia - con evidenza contraria - proprio nel luogo del Tesoro (baricentro reale del Tempio, v.20) come vero e unico Punto estremo che squarcia le tenebre.