Argentino Quintavalle

Argentino Quintavalle è studioso biblico ed esperto in Protestantesimo e Giudaismo. Autore del libro “Apocalisse - commento esegetico” (disponibile su Amazon) e specializzato in catechesi per protestanti che desiderano tornare nella Chiesa Cattolica.

(Mt 11,2-11)

Matteo 11:2 Giovanni intanto, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli:

Matteo 11:3 «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro?».

Matteo 11:4 Gesù rispose: «Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete:

Matteo 11:5 I ciechi ricuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella,

Matteo 11:6 e beato colui che non si scandalizza di me».

Matteo 11:7 Mentre questi se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento?

La risposta che Gesù dà alla domanda di Giovanni Battista non è una risposta teorica, una semplice spiegazione, ovvero la classica rispostina. Non c'è nulla da spiegare. Non è che uno a mezzogiorno ci spiega la verità del pranzo: è meglio che ci dia da mangiare, se no vuol dire che ci lascia digiuni. La verità è la realtà che ci nutre. Un conto è la verità astratta, la riflessione; tutte cose buone, però di queste non si vive senza la realtà. La verità è la realtà che sperimentiamo, e per questo la risposta di Gesù non è teorica, ma dice: andate a riferire quel che udite e vedete.

Ecco, dunque, che le opere di Cristo cominciano a prendere corpo: “I ciechi ricuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella” (v. 5). Nessuno può testimoniare di se stesso. Neanche Gesù Cristo può rendere testimonianza e affermare la verità su se stesso. Può dirla, ma essa deve essere confermata sempre da altri testimoni. In questo caso, Gesù non chiede conferma a degli uomini. Chiede che sia la stessa Scrittura a rendergli testimonianza.

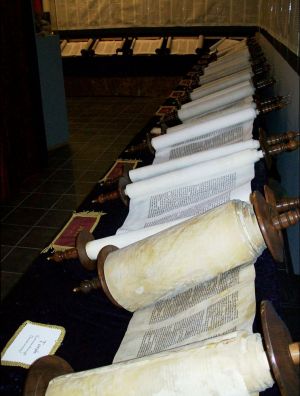

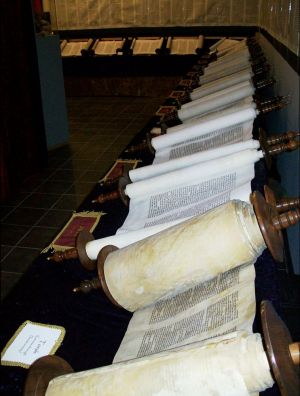

Le sue parole sono tratte dal profeta Isaia, a cui Gesù rimanda i discepoli del Battista, perché in esse c’è la chiave di lettura e di comprensione del suo operare. Solo la Parola, quindi, è in grado di far vedere e comprendere, di disvelare il mistero di Gesù Cristo. In Gesù si compiono le profezie che Isaia pronunziò sul Messia di Dio. Gesù è veramente colui che doveva venire, l’herchómenos.

La guarigione di ciechi dice l’apertura dell’uomo alla luce della fede, è l'illuminazione; il problema dell'uomo è vedere la realtà. Noi non vediamo la realtà, noi vediamo le nostre ipotesi sulla realtà. E la realtà è che siamo figli di Dio, creati per essere figli, e recuperare la vista ed essere illuminati è aver capito questo. Allora la vita ha luce, se no la vita è spenta.

La guarigione dei sordi dice la capacità di accogliere la Parola; i lebbrosi, metafora di un’umanità degradata dal peccato, sono risanati dall’annuncio accolto; gli storpi, con il loro camminare claudicante e incerto sono la metafora dei dubbiosi, degli incerti, dei deboli nella fede, che vengono ricostituiti nella saldezza del loro credere; così come i morti, simbolo del mondo pagano e dei peccatori lontani da Dio, sono chiamati anch’essi alla sequela, e resi anch’essi partecipi della vita divina. A tutti i poveri, infine, è elargito il dono del lieto annuncio: Dio è tornato in mezzo agli uomini e tende loro la mano, attraendoli a Sé. Quest'ultimo non sembra essere un miracolo, e tuttavia è forse il segno più specifico e decisivo: che Gesù sia l’inviato di Dio è provato dai miracoli, ma è la predilezione per i poveri che rivela la novità della sua scelta messianica. Una nuova creazione si sta compiendo, Dio ci genera uomini nuovi. È questa la buona notizia annunciata a tutti i poveri, cioè a tutte le situazioni di afflizione, di penuria, di bisogno, di attesa.

“E beato colui che non si scandalizza di me” (v. 6). Nelle beatitudini Gesù dichiara beati i poveri, gli afflitti, i miti, i misericordiosi, i puri di cuore, gli affamati e assetati di giustizia, gli operatori di pace, i perseguitati, ecc. Ora Gesù dice beato chi non si scandalizza di me. Perché? Perché lui è il povero, è l'afflitto, è il puro di cuore, è l'operatore di pace, è il mite, per questo è perseguitato afflitto, rifiutato, insultato: è l'agnello di Dio che porta il peccato del mondo, e chi non si scandalizza di me è beato, ha capito tutte le beatitudini. Quindi il punto decisivo è capire chi è lui, attraverso quello che fa e dice. È così che risponde al Battista. Accogliere Gesù significa entrare in una nuova maniera di intendere il rapporto con Dio e il rapporto con gli altri - e per molti significa scandalo. Gesù dice che lui sarà, per chi non si scandalizza di fronte alla novità del suo messaggio, una fonte di beatitudine, un modo di sentirsi veramente felice.

«Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento»? Le domande di Gesù, se da un lato mettono in risalto la figura del Battista, dall’altra costituiscono un atto di accusa per l’incapacità da parte dei Giudei di coglierne la reale portata. Vengono a delinearsi due atteggiamenti di fondo nei confronti del Battista, che ricalcano quelli posti in essere nei confronti di Gesù; in tal modo Giovanni non è solo il precursore di Gesù in quanto lo annuncia, ma lo è anche in quanto lo anticipa, divenendone una sorta di sua prefigurazione: a) vi è chi accorre a vedere e ad ascoltare Giovanni, spinto prevalentemente dalla curiosità, ma senza cogliere la grandezza e il senso della sua predicazione e della sua missione; b) c’è chi ha avuto di lui una comprensione vera, ma limitata e incompleta.

Le prime due domande che vengono poste sul Battista sono finalizzate a disapprovare un comportamento superficiale e, proprio per questo, incapace di cogliere il Mistero che si celava in quell’uomo, che è tutto d’un pezzo e ben lontano da compromessi e intrallazzi di palazzo, schivo alle comodità e tutto incentrato sull’herchómenos.

Gesù domanda: Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Le folle sono andate nel deserto. Il Battista è l'uomo dell'Esodo. Chi non è disposto a fare l'esodo, a uscire nel deserto, a intraprendere il cammino nuovo, non incontrerà mai il Signore. Il Battista è il prototipo dell'uomo che incontra il Signore perché è il primo che è andato nel deserto. Che cosa siete andati a vedere? Una canna sbattuta dal vento? Evidentemente la risposta è: no. Che cos'è una canna sbattuta dal vento? È l’uomo che cerca di piacere per essere gradito. Il Battista ha qualcosa da insegnarci; non è una canna sbattuta dal vento delle opinioni, ma è colui che è stabile davanti a Dio. La canna si piega seguendo ogni vento, piccolo o grande. Giovanni non è una canna sbattuta dal vento, piegato dal pensiero degli uomini. Lui non segue le mode del pensiero. Lui segue il pensiero di Dio. Giovanni è saldamente radicato nel pensiero di Dio. Questa è la sua credibilità. Se la sua predicazione è credibile, essa obbliga. Una predicazione non credibile, mai potrà obbligare una persona.

Un uomo che vuole predicare e insegnare, se accoglie altri pensieri, attesta che il pensiero di Dio non è tutto per lui. Accogliendo altri pensieri, lui relativizza il pensiero di Dio, lo rende imperfetto, dal momento che deve essere reso perfetto dall’aggiunta di pensieri umani. Questa è la stoltezza di quelle infinite canne sbattute dal vento che sono i cristiani che si lasciano travolgere dal pensiero del mondo.

Argentino Quintavalle, autore dei libri

- Apocalisse – commento esegetico

- L'Apostolo Paolo e i giudaizzanti – Legge o Vangelo?

- Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo nel mistero trinitario

- Il discorso profetico di Gesù (Matteo 24-25)

- Tutte le generazioni mi chiameranno beata

- Cattolici e Protestanti a confronto – In difesa della fede

- La Chiesa e Israele secondo San Paolo – Romani 9-11

(Disponibili su Amazon)

(Rm 15,4-9)

Romani 15:4 Ora, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che ci vengono dalle Scritture teniamo viva la nostra speranza.

Romani 15:5 E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti ad esempio di Cristo Gesù,

Romani 15:6 perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo.

Romani 15:7 Accoglietevi perciò gli uni gli altri come Cristo accolse voi, per la gloria di Dio.

Paolo vuole che i cristiani sappiano che quanto è stato scritto nell'Antico Testamento serva come nostra istruzione. Quando i cristiani imparano ciò che è avvenuto nel passato, trovano la motivazione per perseverare, sono consolati nel presente, e guardano avanti nel futuro con speranza. La perseveranza e la consolazione che provengono dalle Scritture sono quelle che nascono dalla fede che ogni nostro sacrificio vissuto, offerto, innalzato a Dio, non rimane senza ricompensa. Questo frutto matura sulla nostra perseveranza, la quale dovrà essere sino alla fine.

Tutte le sofferenze del mondo presente non valgono nulla in rapporto alla gloria che Dio ci darà. Per questo dobbiamo tenere sempre viva la nostra speranza della futura gloria di cui saremo rivestiti. La forza di perseverare nasce da questa speranza, ed è necessario che la si mantenga viva; se si perde di vista la speranza, allora facilmente si cade anche dalla fede e l'anima si perde nelle piccole ed inutili cose di questo mondo. La speranza si mantiene viva conformando la nostra vita a Cristo. Al di fuori di questa legge, per il cristiano non resta che lo smarrimento, la confusione, l'abbandono del cammino intrapreso.

Dio è il Dio della perseveranza e della consolazione (v. 5). È il Dio della perseveranza perché non si stanca mai di andare alla ricerca dell'uomo per la sua salvezza. Tutto l'Antico Testamento è sorretto da questa perseveranza di Dio che non conosce sosta. È il Dio che persevera eternamente nel suo amore per l'uomo e che gli dona la consolazione. La consolazione di Dio è quella forza che si riversa sopra di noi e ci spinge a perseverare sino alla fine. Senza la perseveranza di Dio, da molto tempo l'uomo sarebbe senza più speranza. Senza la consolazione di Dio, nessuno avrebbe la forza di perseverare, di andare avanti. Senza la consolazione di Dio avremmo il cristianesimo della tristezza e della disperazione.

Paolo innalza questa preghiera a Dio e gli chiede che riversi sui Romani e su ogni altro credente, che gli uni abbiano verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù. È Cristo il modello cui deve sempre ispirarsi il cristiano. È Cristo l'esempio da imitare. È Cristo il principio ermeneutico della vita di ogni suo discepolo. Se il cristiano è frutto dell'amore perseverante di Dio, anche lui deve perseverare nell'amore verso il prossimo. Siccome il cristiano ha la forza per andare avanti perché il Signore sparge sul suo cammino la sua consolazione, anche il cristiano si deve trasformare in uno strumento di consolazione per i fratelli. Deve esortare, aiutare, spronare. La vera comunione non nasce dalla presunzione di una giustizia a noi dovuta, ma dalla consapevolezza di una colpa che include tutti, e di una grazia che è semplicemente dono. Noi pensiamo bene dei fratelli non perché crediamo nella loro bontà, ma perché crediamo in Colui che ci fa buoni. È la coscienza di peccato e la consapevolezza della grazia che dà fondamento e stabilità all'amore fraterno.

Come Cristo ha accolto noi, così noi dobbiamo accoglierci gli uni gli altri. Cristo ci ha accolti tutti, quando non avevamo nulla tranne il nostro bisogno di salvezza. Cristo ci ha accolti assumendo la nostra carne e il nostro sangue, prendendo su di sé le nostre infermità, le nostre malattie, i nostri peccati. Ci ha accolti amandoci sino alla fine. Cristo ci accoglie tuttora esercitando il suo sacerdozio eterno intercedendo per noi, perché noi possiamo trovare sempre grazia presso Dio ed essere da lui salvati e redenti.

Cristo ha fatto tutto per la gloria di Dio. Anche il cristiano deve accogliere i suoi fratelli per la gloria di Dio. Dio vuole che ognuno di noi ami i suoi fratelli come li ha amati Gesù Cristo. Se il cristiano osserva questo comandamento, sale a Dio una grande gloria. I cristiani devono essere i cantori della gloria di Dio. Devono far sì che tutto il mondo glorifichi il Padre celeste per il loro amore verso i fratelli.

La volontà del Padre, sappiamo bene, solo Gesù l'ha compiuta perfettamente. Il cristiano, meditando Cristo, esaminando la sua vita, potrà anche lui disporsi a rendere gloria al Padre che è la finalità della propria vita.

Argentino Quintavalle, autore dei libri

- Apocalisse – commento esegetico

- L'Apostolo Paolo e i giudaizzanti – Legge o Vangelo?

- Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo nel mistero trinitario

- Il discorso profetico di Gesù (Matteo 24-25)

- Tutte le generazioni mi chiameranno beata

- Cattolici e Protestanti a confronto – In difesa della fede

- La Chiesa e Israele secondo San Paolo – Romani 9-11

(Disponibili su Amazon)

(Mt 24,37-44)

Matteo 24:37 Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo.

Matteo 24:38 Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell'arca,

Matteo 24:39 e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e inghiottì tutti, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo.

Matteo 24:40 Allora due uomini saranno nel campo: uno sarà preso e l'altro lasciato.

Matteo 24:41 Due donne macineranno alla mola: una sarà presa e l'altra lasciata.

Matteo 24:42 Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.

Matteo 24:43 Questo considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa.

Matteo 24:44 Perciò anche voi state pronti, perché nell'ora che non immaginate, il Figlio dell'uomo verrà.

Il tema di questo brano è l'incertezza del tempo della “parousia” e della fine dei tempi che l'accompagna. Il ritorno di Cristo (= il Figlio dell'uomo) è certo, ma nello stesso tempo è del tutto inaspettato. Poiché non si conosce il tempo della sua venuta, i cristiani sono chiamati ad essere in uno stato di continua prontezza.

Il tema del giudizio è palese. Gesù paragona coloro che vivono nella fase finale della storia (che può avvenire in qualunque generazione) alla generazione dei tempi di Noè che fu travolta dal diluvio. Nessuno se lo aspettava, così che tutti vennero colti all'improvviso da un cataclisma che non lasciò scampo.

Nel v. 38, in greco, abbiamo una simpatica eufonia, gradevole all'orecchio:

trōgontes kai pinontes gamountes kai gamizontes,

lett., "mangianti e beventi, sposanti e danti in matrimonio"

Nessun significato speciale deve essere letto in questi participi. Stanno semplicemente come indicatori del vivere la vita quotidiana (mangiare e bere) e del progettare il futuro (matrimoni). Ai giorni di Noè la gente era ignara di tutto ciò che non era la propria vita di piacere; e non avevano idea del giudizio che sarebbe venuto su di loro: "e non si accorsero di nulla (cioè del pericolo imminente) finché venne il diluvio (“kataklysmòs”) e inghiottì tutti". La parousia del Figlio dell'uomo, in modo analogo, arriverà all'improvviso su una generazione ignara, che sta svolgendo le sue attività ordinarie. Questo innesca un confronto tra i tempi di Noè e quelli ultimi.

L'insistente sottolineatura sul mangiare, sul bere, sullo sposarsi e sul contrarre matrimoni, dà l'idea di una umanità tutta intenta a organizzare il proprio tempo, radicata nei propri affari, senza badare ai segni che le vengono inviati; non c'è spazio se non per i propri interessi. La gente, nella normalità di vita, nella routine di alimentarsi e sposarsi, viveva come se il mondo non dovesse mai aver fine, impreparata davanti al disastro che stava per venire, senza alcuna aspettativa che le cose potessero cambiare. Gli uomini, ignari della tragica sorte che li attendeva, trascuravano ciò che era essenziale per la loro sopravvivenza: invece di prepararsi i mezzi di salvataggio come Noè, erano assorbiti dai loro affari quotidiani e intenti a godersi beatamente la vita.

Nello stesso modo in cui quella umanità ignorava l'imminente giudizio, così le persone dei tempi di Gesù hanno respinto Lui e il suo messaggio, e sono state sopraffatte dalla devastazione che colpì Gerusalemme e il tempio. Lo stesso scenario ci sarà anche negli ultimi giorni. La parousia e la fine dei tempi sopraggiungeranno all'improvviso, e la storia di Noè è usata come un ammonimento relativo alla subitaneità del disastro per coloro che non sono preparati. Non sono preparati perché non prendono in considerazione il messaggio evangelico e di conseguenza credono alla menzogna e rifiutano la verità.

In quel giorno ci sarà una divisione dell'umanità. Ciò è descritto in modo molto vivido nel riferimento a due uomini che lavorano in un campo e due donne che macinano al mulino. Stanno svolgendo le loro normali attività, inconsapevoli di ciò che sta per accadere, quando improvvisamente uno di loro viene preso e l'altro viene lasciato, dove "essere preso" significa essere salvato, ed "essere lasciato" significa perire nell'imminente distruzione. Si tratta di un prendere che ha il senso di salvaguardare, di porre sotto la propria protezione e, quindi, di elezione; mentre essere lasciato ha il senso di abbandonato al proprio destino.

Il fatto che siano sempre due le persone interessate non indica una percentuale quantitativa, bensì due condizioni, due stati di vita: chi è fedele e chi non lo è; mentre l'uso di due personaggi, al maschile e al femminile, indica la generalità dell'umanità. Il fatto che questi siano colti nel campo e alla macina, indica come la venuta del Signore li sorprenderà intenti alle faccende quotidiane, in modo improvviso e inaspettato, così come ai tempi di Noè la gente venne colta dal cataclisma intenta alle attività ordinarie della vita.

Uno vive in maniera superficiale: mangia, si sposa, lavora, però gli scivola tutto; un altro mangia, si sposa, lavora e la domenica, anziché andare al mare, va ad ascoltare il Vangelo. Tutti lavorano durante la settimana, però c'è un vivere la vita con un'altra consapevolezza invece che pensare soltanto a mangiare e divertirsi.

Il cristiano non deve lasciarsi sorprendere da un avvenimento così imprevisto. Egli sa molto bene quello che lo attende e che la rapidità degli avvenimenti ultimi non permette di pensare alla conversione nell'ultimo momento. Le cose di Dio avvengono all'improvviso. Tutto è repentino, quando agisce il Signore, per cui l'urgente necessità di vigilare sempre. Il Signore, quando verrà, e verrà all'improvviso, dovrà trovarci pronti. È doveroso prepararsi per la parousia senza stare a calcolare la sua data, ma vivendo pronti e attenti agli avvertimenti di Dio. Essere preparati non significa incrociare le braccia ed attendere, significa essere impegnati nel servizio fedele in Colui che viene.

Argentino Quintavalle, autore dei libri

- Apocalisse – commento esegetico

- L'Apostolo Paolo e i giudaizzanti – Legge o Vangelo?

- Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo nel mistero trinitario

- Il discorso profetico di Gesù (Matteo 24-25)

- Tutte le generazioni mi chiameranno beata

- Cattolici e Protestanti a confronto – In difesa della fede

- La Chiesa e Israele secondo San Paolo – Romani 9-11

(Disponibili su Amazon)

Lc 23,35-43

34a Domenica T.O. (anno C)

Luca 23:35 Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: «Ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto».

Luca 23:36 Anche i soldati lo schernivano, e gli si accostavano per porgergli dell'aceto, e dicevano:

Luca 23:37 «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso».

Luca 23:38 C'era anche una scritta, sopra il suo capo: Questi è il re dei Giudei.

Luca 23:39 Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!».

Luca 23:40 Ma l'altro lo rimproverava: «Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena?

Luca 23:41 Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male».

Luca 23:42 E aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno».

Luca 23:43 Gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso».

Prima scena: Gesù crocifisso, schernito, è proclamato Cristo e Re dei Giudei (vv. 33-38).

Questi versi riportano la titolatura che delinea l'identità di Gesù e che i presenti attestano ognuno dalla propria prospettiva. I capi del popolo, sensibili alle attese messianiche, sfidano Gesù a mostrarsi per quello che egli attestava di essere, cioè il “Cristo di Dio”. Questo titolo qualifica Gesù quale Messia “eletto” da Dio, legandolo in tal modo ad una missione che egli doveva compiere.

Questo lascia intendere come in qualche modo la sfida che i capi del popolo avevano lanciato a Gesù non aveva un intento meramente ironico o canzonatorio, ma intendevano provare Gesù nella sua presunta identità di Messia. Una simile richiesta da parte dei giudei rientra nella loro mentalità, quella di cercare delle prove sulle attestazioni di pretese divine o messianiche.

Il secondo gruppo di persone sono i soldati, che a differenza dei primi, precisa l'evangelista, si prendevano gioco di Gesù. I soldati lasciano trapelare anche un certo disprezzo nei confronti dei giudei, indicando nel crocifisso il loro re. Una regalità, tuttavia, che, al di là dell'ironia dei soldati e i risentimenti dei giudei, Pilato decreta ufficialmente sul cartiglio posto sulla croce, il quale indicava il motivo della condanna e che il condannato nel suo viaggio verso il luogo del supplizio portava appeso al collo o, talvolta, un servo portava davanti a lui, così che, lungo il cammino, tutti, come monito, venissero a conoscenza del motivo della condanna. Ed è proprio questo decreto ufficiale da parte di Pilato che il titolo di “Re dei Giudei” acquista anche una valenza transtorica.

Questa prima scena viene così ad acquistare una importanza fondamentale ai fini non solo della definizione dell'identità di Gesù, ma anche del senso della sua morte. Tutto ciò acquista per Luca un'importanza tale da porre, fin dall'inizio, a testimonianza di tali eventi, l'intero popolo: “E il popolo stava a vedere”. Di quale popolo si tratta qui? È pensabile quello giudaico. Ma è anche pensabile che Luca vada ben oltre ai ristretti confini della Palestina e veda qui il grande popolo dei credenti, chiamati ad essere testimoni della croce di Cristo.

Seconda scena: Gesù riconosciuto Messia, Re e Salvatore (vv. 39-43).

Se la precedente scena attestava l'identità di Gesù quale Messia e Re, questa costituisce la dimostrazione di quanto attestato. Con il v. 39 l'attenzione viene spostata dagli schernitori giudei e romani, ai due malfattori. Vi è qui un cambio di scena, che in qualche modo si aggancia alla scena precedente. Il malfattore, infatti, riprende l'attestazione del v. 35 con cui si riconosceva Gesù come il Cristo salvatore e cerca di sfruttarla a suo favore.

I vv. 40-41, che riportano l'intervento del secondo malfattore contro il suo compagno, ha la finalità di attestare l'innocenza di Gesù. I vv. 42-43 costituiscono il vertice di questa scena. Dopo la difesa di Gesù da parte del secondo malfattore, questi ora dà la sua piena testimonianza di fede. Una fede che dice apertura e abbandono di se stesso a Gesù, riconosciuto qui implicitamente in quel “tuo regno” quale Re.

La risposta di Gesù è un'attestazione del suo potere salvifico, che non è disgiunto dalla croce, ma si attua nella croce. Una salvezza che non si porrà alla fine dei tempi, ma nell'oggi dell'uomo: “oggi sarai con me”. La risposta che Gesù dà al malfattore, ma forse è meglio ormai chiamarlo discepolo, è particolarmente significativa: “oggi sarai con me nel paradiso”. La salvezza, dunque, consiste nell'essere “con Gesù” e questi si trova “nel paradiso”, cioè nella dimensione stessa di Dio, che è la vita stessa di Dio. Il richiamo genesiaco e più precisamente Gen 2,8, dove nella Bibbia dei LXX compare per la prima volta il termine “paradeison” (paradiso), non è casuale. Lì si legge: “Poi il Signore Dio piantò un giardino (paradeison) in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato”. Il paradiso, dunque, è un luogo di delizie dove Dio ha collocato l'uomo. L'habitat naturale dell'uomo non è, pertanto, questa dimensione spazio-temporale, profondamente segnata dal peccato e soggetta al degrado della morte, ma la dimensione stessa di Dio. La salvezza, allora, consiste nell'azione di Dio di recuperare l'uomo alla sua dimensione originale, allorché l'uomo e con lui l'intera creazione brillavano della luce di Dio. Infatti, quando Dio disse: “Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza” (Gen 1,26-27) ha creato un essere che, in quell'immagine e somiglianza, faceva parte della Sua vita. E quel “oggi sarai con me nel paradiso” dice l'attuarsi dell'intenzione di Dio: ricondurre l'uomo in Se stesso, da dove è drammaticamente e tragicamente uscito. E ciò si è attuato ora nel Cristo crocifisso, che è “stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio” (1Cor 1,18).

Argentino Quintavalle, autore dei libri

- Apocalisse – commento esegetico

- L'Apostolo Paolo e i giudaizzanti – Legge o Vangelo?

- Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo nel mistero trinitario

- Il discorso profetico di Gesù (Matteo 24-25)

- Tutte le generazioni mi chiameranno beata

- Cattolici e Protestanti a confronto – In difesa della fede

- La Chiesa e Israele secondo San Paolo – Romani 9-11

(Disponibili su Amazon)

(2Ts 3,7-12)

2Tessalonicesi 3:7 Sapete infatti come dovete imitarci: poiché noi non abbiamo vissuto oziosamente fra voi,

2Tessalonicesi 3:8 né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato con fatica e sforzo notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi.

2Tessalonicesi 3:9 Non che non ne avessimo diritto, ma per darvi noi stessi come esempio da imitare.

Paolo dice: ricordate il nostro comportamento, che, durante la nostra attività presso di voi invece di sottrarci al dovere di guadagnarci da vivere, ci siamo sobbarcati un duro lavoro per non farci mantenere dalla comunità. Paolo, prima ancora di essere maestro, pratica nella sua persona quello che predica. Ogni predicatore deve essere in grado di coniugare teoria e pratica.

La coscienza si educa non soltanto con l’insegnamento, ma soprattutto attraverso la vita, l’esempio. L’altro non solo deve ascoltare il bene, la verità; ma deve vedere il bene, la verità; perché la fede o è visibile, o non è fede. Paolo non è soltanto un maestro che predica, ammonisce e insegna la fede, lui è prima di tutto uno che fa vedere tutte queste cose e le fa vedere attraverso la sua vita. Lui è sia maestro di vita e sia maestro di parole. Le due cose devono andare sempre insieme. Sarebbe un grave danno spirituale se le due cose dovessero separarsi.

Qui non si tratta, quindi, di ricordare un insegnamento, ma il dovere di imitare i predicatori del vangelo, che non sono stati degli sfaccendati. In altre parole, i predicatori del vangelo non hanno approfittato dell’ospitalità di qualche cristiano. Intendiamoci, Paolo non sta dicendo di non aver mai mangiato gratuitamente a casa d’altri, ma di non aver mai preteso il suo sostentamento.

Paolo si era assoggettato alla dura legge del lavoro per amore del vangelo; non voleva essere scambiato per uno di quei predicatori itineranti che si spostavano da un luogo all'altro vendendo teorie, spesso solo illusioni, in cambio del sostentamento. Mantenendosi con le proprie mani, l'apostolo liberava il suo annuncio da eventuali sospetti, e per far questo aveva rinunciato al suo diritto di farsi mantenere. Questa è la correttezza dell'apostolo.

Ma c’è anche un altro motivo per cui Paolo ha lavorato: «per non essere di peso ad alcuno di voi», una ragione di carità. Non voleva creare difficoltà a chicchessia, anche se questo chicchessia lo avrebbe fatto volentieri.

Qui sono in gioco tre principi: il principio della giustizia, quello della carità e quello dell’evangelizzazione. Il principio della giustizia dice che ogni operaio ha diritto al suo salario. Paolo offre loro la vita dell’anima; i Tessalonicesi offrono a lui ciò che serve per la vita del suo corpo. Questa è giustizia: una cosa per una cosa, un dono per un dono, un servizio per un servizio.

Ma Paolo non vuole che la sua relazione con i tessalonicesi sia fondata sulla giustizia. Per ragioni di vangelo, vuole invece che sia fondata sulla carità. La carità è un dono a senso unico. Paolo vuole donare e basta. Ha deciso di fare della sua vita un servizio di amore. Annunciando il vangelo e vivendolo nella sua essenza più profonda, lascia ai tessalonicesi il vero modello di come si deve vivere il vangelo, di come si annuncia e di come si mette in pratica.

Adesso loro, se vogliono, sanno cosa è il vangelo, lo sanno perché lo hanno visto in Paolo. Avendolo visto, possono anche loro annunciarlo e metterlo in pratica. Paolo decide di predicare gratuitamente il vangelo perché il vangelo è il dono gratuito dell’amore di Dio in Cristo per opera dello Spirito Santo.

Nella penosa decadenza della Chiesa odierna c’è chi spera in una rinascita dal basso. Ma la Chiesa è nata dall’annuncio degli apostoli. Spetta ai responsabili dare luce, portare chiarezza, indicare le strade da percorrere conformi al vangelo di Cristo... ma anche i responsabili vanno sostenuti e incoraggiati.

Argentino Quintavalle, autore dei libri

- Apocalisse – commento esegetico

- L'Apostolo Paolo e i giudaizzanti – Legge o Vangelo?

- Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo nel mistero trinitario

- Il discorso profetico di Gesù (Matteo 24-25)

- Tutte le generazioni mi chiameranno beata

- Cattolici e Protestanti a confronto – In difesa della fede

- La Chiesa e Israele secondo San Paolo – Romani 9-11

(Disponibili su Amazon)

(1Cor 3,9c-11.16-17)

1Corinzi 3:9c voi siete l'edificio di Dio.

1Corinzi 3:10 Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente architetto io ho posto il fondamento; un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento come costruisce.

1Corinzi 3:11 Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo.

1Corinzi 3:16 Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?

1Corinzi 3:17 Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi.

Evangelizzare significa porre il fondamento, cioè Gesù Cristo, Colui che è il Salvatore e il Redentore, il Messia di Dio per la salvezza di chiunque crede. Però non basta il fondamento. Paolo dice di aver operato come un sapiente architetto. Riconosce, cioè, di aver agito sempre con sapienza, ma riconosce anche di aver posto in Corinto solo il fondamento della fede. Spetta poi a quanti vengono dopo, costruire sul fondamento.

C’è chi pone il fondamento e c’è chi costruisce sopra; c’è chi scava in basso e chi innalza l’edificio verso il cielo. Senza questa comunione di opera è assai difficile, se non impossibile, lavorare nella vigna del Signore. Paolo però non si ferma ad enunciare i principi della comunione, ma ammonisce: ciascuno stia attento come costruisce!

Chi dovesse, o volesse costruire l’edificio di Dio senza il fondamento che è Gesù Cristo, lavorerebbe invano, sciuperebbe inutilmente il suo tempo, non ci sarebbe salvezza. È Cristo la pietra angolare della casa di Dio. La nostra fede confessa che solo Lui è il Redentore dell’umanità, il Messia di Dio, il Salvatore dell’uomo. La nostra fede confessa che è Gesù la via per poter accedere a Dio e perché Dio abiti e dimori nei nostri cuori.

Porre Gesù Cristo a fondamento dell’edificio di Dio, ha un solo significato: porre la sua croce come unica via di salvezza e redenzione. E come il fondamento è uno, uno deve essere anche l’edificio, una sola comunità dei credenti in Cristo. Quando si dimentica la nostra chiamata che è quella di raggiungere la perfetta conformazione a Cristo e alla sua croce, ognuno potrebbe essere tentato di farsi lui fondamento, lui pietra angolare. Quando si arriva a questo, è la distruzione dell’unico edificio. Nascono le piccole casupole dove ognuno si fa signore e dio per i fratelli. Muore la stessa comunità dei credenti, i quali mancano del principio di unità, e in tal guisa ognuno percorre la sua strada e va per sentieri tortuosi che non conducono alla salvezza.

Per questo motivo Paolo avverte ognuno a stare attento a come vi costruisce sopra. Ma anche a stare attento a costruire solo su quest’unico fondamento che è Gesù Cristo.

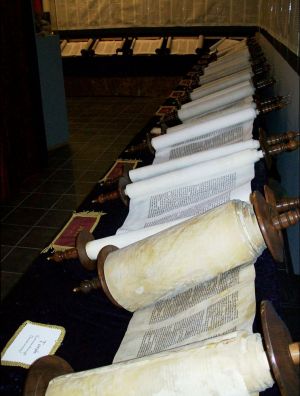

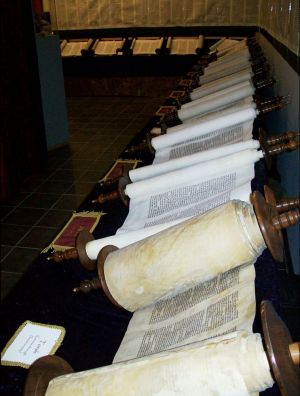

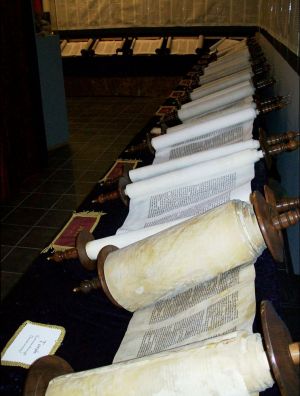

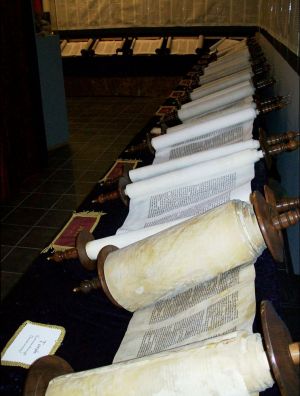

Essere tempio di Dio vuol dire che Dio è di casa in noi. Il tempio è la dimora di Dio sulla terra. Prima il tempio era di pietra, una casa in mezzo alla città degli uomini. In Israele c’era un solo tempio, una sola casa di Dio, come anche uno era il popolo del Signore. Un solo Dio, un solo popolo, un solo tempio, una sola presenza di Dio in mezzo al popolo.

“ Se uno guasta il tempio di Dio, Iddio guasterà lui; poiché il tempio di Dio è santo; e questo tempio siete voi”, dice Paolo. Il cristiano pertanto deve essere colui che porta nel mondo la presenza viva di Dio. Chi vede il cristiano deve avvertire che in lui dimora il suo Dio. Ma tutto questo non può avvenire se non attraverso la trasformazione del cristiano in santità, in verità, in carità.

Come si guasta il tempio di Dio? Ci sono diversi modi per distruggerlo. Eccone alcuni.

Il primo modo è quello di una vita difforme da quella di Cristo, quando si fa del corpo di Cristo un corpo di peccato, di male. Si pensi che Gesù Cristo, per obbedire a Dio, si fece inchiodare sulla croce, espose il suo corpo, il vero tempio di Dio, ad ogni genere di sofferenza e di privazione. Come può un corpo così santo essere trasformato dal cristiano in un corpo di peccato, di vizio, di ogni altro genere di male? O si crede che con Cristo si è un solo corpo e che non vi può essere differenza di santità con Lui e allora si cambia realmente forma di vita, oppure il corpo di Cristo, il tempio di Dio si guasterà. Il peccato distrugge la santità in noi e distruggendola in noi la diminuisce anche nel corpo di Cristo e questi diventa inefficace quanto alla testimonianza e al dono della salvezza nel mondo.

Il secondo modo è quello di creare una infinità di corpi di Cristo, di templi in cui si vorrebbe far vivere il Signore. Questo avviene quando ognuno non edifica la sua fede su Cristo, ma insegue i suoi pensieri. Cioè, se tu distruggi la fraternità, distruggi la paternità, distruggi te come figlio: è la perdizione. Quindi non è che posso dire: Io cerco di fare il bravo, ma non mi interessa la comunità e gli altri. No, perché senza gli altri distruggi te, perché non ti realizzi nella tua vera dimensione che è l’essere figlio, cioè fratello. Ogni qualvolta il corpo di Cristo è guastato, è anche guastato colui che lo guasta. È solo nel corpo di Cristo che noi abbiamo la salvezza. Chi si pone fuori dal corpo di Cristo, si pone fuori anche dalla salvezza.

Quindi tanti che dicono (Lutero docet) Dio sì e la chiesa no, è grave! È la vera distruzione teorizzata come bene.

In queste immagini dell'edificio e del tempio si esprime cos’è la Chiesa, che è il modo in cui esprime la nostra vita di figli, cioè la fraternità, e dove ognuno la esprime nella piena libertà e responsabilità del dono che ha ricevuto. La Chiesa è un organismo differenziato. Che cos’è la differenza? È qualcosa di molto importante che va accettata reciprocamente, ma con responsabilità va messa al servizio dell’unione e non della divisione. Se no, mi distruggo.

Argentino Quintavalle, autore dei libri

- Apocalisse – commento esegetico

- L'Apostolo Paolo e i giudaizzanti – Legge o Vangelo?

- Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo nel mistero trinitario

- Il discorso profetico di Gesù (Matteo 24-25)

- Tutte le generazioni mi chiameranno beata

- Cattolici e Protestanti a confronto – In difesa della fede

- La Chiesa e Israele secondo San Paolo – Romani 9-11

(Disponibili su Amazon)

Sal 17 (18)

Questa monumentale ode, che il titolo attribuisce a Davide, è un Te Deum del re d'Israele, è il suo inno di ringraziamento a Dio perché è stato liberato da tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul. Davide riconosce che solo Dio è stato il suo Liberatore, il suo Salvatore.

Davide inizia con una professione di amore (v. 2). Grida al mondo il suo amore per il Signore. La parola che usa è «rāḥam», significa amare molto teneramente, come nel caso dell'amore di una madre. Il Signore è la sua forza. Davide è debole in quanto uomo. Con Dio, che è la sua forza, lui è forte. È la forza di Dio che lo rende forte. Questa verità vale per ogni uomo. Ogni uomo è debole, e rimane tale se Dio non diviene la sua forza.

Dio per Davide è tutto (v. 3). Il Signore per Davide è roccia, fortezza. È il suo Liberatore. È la rupe in cui si rifugia. È lo scudo che lo difende dal nemico. Il Signore è la sua potente salvezza e il suo baluardo. Il Signore è semplicemente la sua vita, la protezione, la difesa. È una vera dichiarazione di amore e di verità.

La salvezza di Davide è dal Signore (v. 4). Non è dal suo valore. Il Signore è degno di lode. Dio non si può non lodare. Fa tutto bene. A Davide è sufficiente che invochi il Signore e sarà salvato dai suoi nemici. Sempre il Signore risponde quando Davide lo invoca. La salvezza di Davide è dalla sua preghiera, dalla sua invocazione.

Poi Davide descrive da quali pericoli il Signore lo ha liberato. Lui era circondato da flutti di morte, come un uomo che sta per annegare travolto dalle onde. Era travolto da torrenti impetuosi. Da queste cose nessuno si può liberare da sé. Da queste cose solo il Signore libera e salva.

L’arma vincente di Davide è la fede che si trasforma in preghiera accorata da elevare al Signore, perché solo il Signore poteva aiutarlo ed è a Lui che Davide grida nella sua angustia. Ecco cosa fa Davide: nell’angoscia non si perde, non si abbatte, non smarrisce la sua fede, rimane integro. Trasforma la sua fede in preghiera. Invoca il Signore. Grida a Lui. A Lui chiede aiuto e soccorso. Dio ascolta la voce di Davide, l’ascolta dal suo tempio. Gli giunge il suo grido.

Dio si adira perché vede il suo eletto in pericolo. L’ira del Signore produce uno sconvolgimento di tutta la terra. La terra trema e si scuote. Le fondamenta dei monti si scuotono. È come se un forte terremoto mettesse a soqquadro il globo terrestre. Il fatto spirituale viene tradotto in uno sconvolgimento della natura così profondo che si ha l'impressione che la creazione stessa stia per cessare di esistere. In questa catastrofe che incute terrore, il giusto viene tratto in salvo.

Il Signore libera Davide perché gli vuole bene. Ecco il segreto dell’esaudimento della preghiera: il Signore vuole bene a Davide (v. 20). Il Signore vuole bene a Davide perché Davide ama il Signore. La preghiera è una relazione di amore tra l'uomo e Dio. Davide invoca l'amore di Dio. L'amore di Dio risponde e lo trae in salvo.

«Integro sono stato con lui e mi sono guardato dalla colpa» (v. 24). La coscienza di Davide testimonia per lui. Davide ha pregato con coscienza retta, con cuore puro. Questo non lo dice solo a Dio, ma ad ogni uomo. Tutti devono sapere che il giusto è veramente giusto. Il mondo deve conoscere l'integrità dei figli di Dio. Noi abbiamo il dovere di confessarla. È sull’integrità che si possono costruire rapporti veramente umani. Senza integrità ogni rapporto si stringe sulla falsità e sulla menzogna.

«La via di Dio è diritta, la parola del Signore è provata al fuoco» (v. 31). Qual è il segreto perché Dio è con Davide? È il rimanere di Davide nella Parola di Dio. Davide ha una certezza: la via indicata dalla Parola di Dio è diritta. La si deve solo seguire. Questa certezza oggi manca nel cuore di molti. Molti non credono nella purezza della Parola di Dio. Molti pensano che ormai essa sia superata. La modernità non può stare sotto la Parola di Dio.

«Infatti, chi è Dio, se non il Signore? O chi è rupe, se non il nostro Dio?». Ora Davide professa la sua fede nel Signore per farla sapere a tutti. Vi è forse un altro Dio al di fuori del Signore? Solo Dio è il Signore. Solo Dio è la rupe di salvezza. Cercare un altro Dio è idolatria. Questa professione di fede va sempre fatta a voce alta (ricordiamoci del “Credo”). C'è bisogno di persone convinte. Una fede nascosta nel cuore è morta. Un seme posto nel terreno spunta fuori e rivela la natura dell’albero. La fede che è nel cuore deve spuntare fuori e rivelare la sua natura di verità, di santità, di giustizia, di amore e speranza. Una fede che non rivela la sua natura è morta. È una fede inutile.

«Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato, a Davide e alla sua discendenza per sempre» (v. 51). In questo Salmo Davide si vede opera delle mani di Dio. Per questo lo benedice, lo loda, lo magnifica. La fedeltà e i grandi favori di Dio per Davide non finiscono con Davide. La fedeltà di Dio è per tutta la sua discendenza. Sappiamo che la discendenza di Davide è Gesù Cristo. Con Gesù Dio è fedelissimo in eterno. Con gli altri discendenti, Dio sarà fedele se essi saranno fedeli a Gesù Cristo.

Ecco dunque che scompare la figura di Davide per lasciare il posto a quella del re perfetto in cui si concentra l'azione salvifica che Dio offre al mondo. Alla luce di questa rilettura l'ode è entrata nella liturgia cristiana come un canto di vittoria di Cristo, il “figlio di Davide”, sulle forze del male e come inno della salvezza da lui offerta.

Argentino Quintavalle, autore dei libri

- Apocalisse – commento esegetico

- L'Apostolo Paolo e i giudaizzanti – Legge o Vangelo?

- Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo nel mistero trinitario

- Il discorso profetico di Gesù (Matteo 24-25)

- Tutte le generazioni mi chiameranno beata

- Cattolici e Protestanti a confronto – In difesa della fede

(Acquistabili su Amazon)

Anyone who welcomes the Lord into his life and loves him with all his heart is capable of a new beginning. He succeeds in doing God’s will: to bring about a new form of existence enlivened by love and destined for eternity (Pope Benedict)

Chi accoglie il Signore nella propria vita e lo ama con tutto il cuore è capace di un nuovo inizio. Riesce a compiere la volontà di Dio: realizzare una nuova forma di esistenza animata dall’amore e destinata all’eternità (Papa Benedetto)

You ought not, however, to be satisfied merely with knocking and seeking: to understand the things of God, what is absolutely necessary is oratio. For this reason, the Saviour told us not only: ‘Seek and you will find’, and ‘Knock and it shall be opened to you’, but also added, ‘Ask and you shall receive’ [Verbum Domini n.86; cit. Origen, Letter to Gregory]

Non ti devi però accontentare di bussare e di cercare: per comprendere le cose di Dio ti è assolutamente necessaria l’oratio. Proprio per esortarci ad essa il Salvatore ci ha detto non soltanto: “Cercate e troverete”, e “Bussate e vi sarà aperto”, ma ha aggiunto: “Chiedete e riceverete” [Verbum Domini n.86; cit. Origene, Lettera a Gregorio]

In the crucified Jesus, a kind of transformation and concentration of the signs occurs: he himself is the “sign of God” (John Paul II)

In Gesù crocifisso avviene come una trasformazione e concentrazione dei segni: è Lui stesso il "segno di Dio" (Giovanni Paolo II)

Only through Christ can we converse with God the Father as children, otherwise it is not possible, but in communion with the Son we can also say, as he did, “Abba”. In communion with Christ we can know God as our true Father. For this reason Christian prayer consists in looking constantly at Christ and in an ever new way, speaking to him, being with him in silence, listening to him, acting and suffering with him (Pope Benedict)

Solo in Cristo possiamo dialogare con Dio Padre come figli, altrimenti non è possibile, ma in comunione col Figlio possiamo anche dire noi come ha detto Lui: «Abbà». In comunione con Cristo possiamo conoscere Dio come Padre vero. Per questo la preghiera cristiana consiste nel guardare costantemente e in maniera sempre nuova a Cristo, parlare con Lui, stare in silenzio con Lui, ascoltarlo, agire e soffrire con Lui (Papa Benedetto)

In today’s Gospel passage, Jesus identifies himself not only with the king-shepherd, but also with the lost sheep, we can speak of a “double identity”: the king-shepherd, Jesus identifies also with the sheep: that is, with the least and most needy of his brothers and sisters […] And let us return home only with this phrase: “I was present there. Thank you!”. Or: “You forgot about me” (Pope Francis)

Nella pagina evangelica di oggi, Gesù si identifica non solo col re-pastore, ma anche con le pecore perdute. Potremmo parlare come di una “doppia identità”: il re-pastore, Gesù, si identifica anche con le pecore, cioè con i fratelli più piccoli e bisognosi […] E torniamo a casa soltanto con questa frase: “Io ero presente lì. Grazie!” oppure: “Ti sei scordato di me” (Papa Francesco)

Thus, in the figure of Matthew, the Gospels present to us a true and proper paradox: those who seem to be the farthest from holiness can even become a model of the acceptance of God's mercy and offer a glimpse of its marvellous effects in their own lives (Pope Benedict))

Nella figura di Matteo, dunque, i Vangeli ci propongono un vero e proprio paradosso: chi è apparentemente più lontano dalla santità può diventare persino un modello (Papa Benedetto)

duevie.art

don Giuseppe Nespeca

Tel. 333-1329741

Disclaimer

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.

Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.

L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.