(Mc 8,22-26)

In questa sezione di Mc è descritta l’iniziazione della Fede; in filigrana, l’istradamento alla relazione con Cristo che ci toglie le difficoltà di ‘vista’ - e i passi tipici delle prime liturgie battesimali.

Il contesto generale del brano fa comprendere che l’episodio prelude una lunga istruzione di Gesù.

Egli per tre volte annuncia la sua Passione a Pietro e ai discepoli, riottosi nell’impegno della Croce.

Quando Mc scrive, la situazione delle comunità non era facile. Si sperimentava molta sofferenza: non risultava così semplice comprendere tante pene.

Nel 64 Nerone decretò la prima grande persecuzione, che produsse molte vittime fra i credenti.

L’anno successivo era scoppiata la rivolta giudaica, che aveva fatto scattare la riconquista sanguinosa della Palestina a partire dalla Galilea. Nel frattempo, a Roma i torbidi della sanguinosa guerra civile (68-69) stavano sgretolando l’idea dell’età dell’oro e recando piuttosto molte angustie.

Infine la città santa, Gerusalemme, veniva rasa al suolo (70). E malgrado Tito fosse tornato a Roma, la guerra si stava protraendo in altri focolai, sino alla caduta di Masada (74).

In tale quadro, fuori dalla Palestina sorgevano forti tensioni tra giudei convertiti a Cristo e giudei osservanti, e la maggiore difficoltà era sulla interpretazione della Croce di Gesù.

Per i tradizionalisti - e in un primo tempo per gli stessi apostoli - uno sconfitto e umiliato non poteva essere il Messia atteso.

La stessa Torah affermava che tutti i crocifissi dovevano essere considerati persone maledette da Dio [cf. Dt 21,22-23: «l’appeso è una maledizione di Dio»].

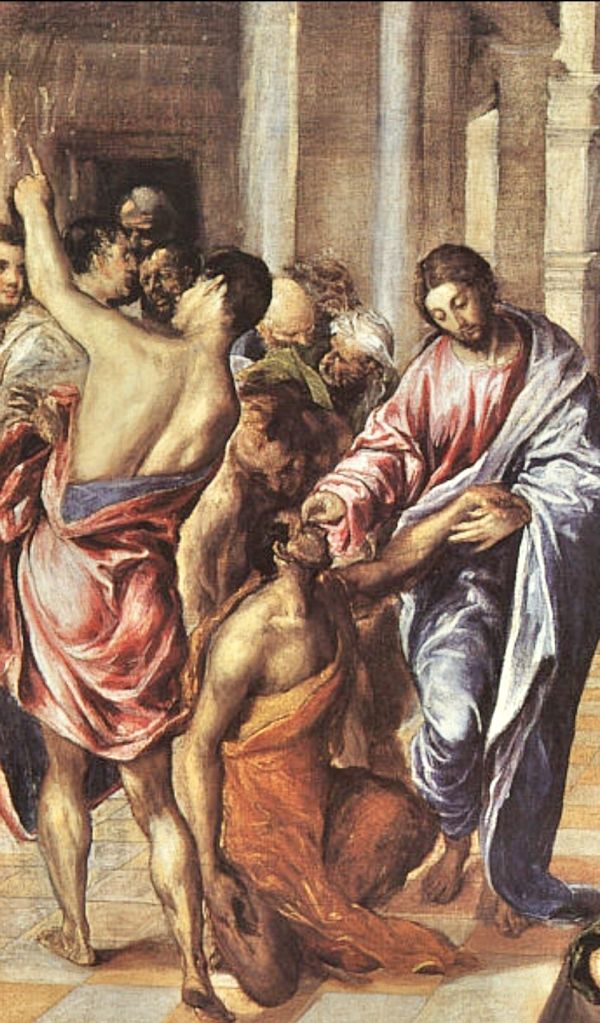

Proprio in detto contesto, Mc sembra alludere che… i veri ciechi sono Pietro e gli apostoli stessi, condizionati dalla propaganda del Messia Re glorioso; nonché i giudaizzanti.

Tutti volevano un Gesù trionfatore. Erano come non-vedenti che non capivano nulla, se non la propaganda facile e appariscente - nonché il mondo organizzato sulla base dell’egoismo.

Per guarire la cecità dei suoi dirigenti o dei semplici membri di comunità ancora incertissimi, il Signore doveva condurli «fuori dal villaggio» - luogo delle solite, antiche credenze illusorie.

E doveva proibire ai suoi intimi di rientrarvi: lì nessuno sarebbe mai riuscito a comprendere il valore del dono di sé nella vita ordinaria o nella convivenza di assemblea, testimonianze di Dio (vv.23.26).

Lo stesso del «cieco di Betsaida» è capitato anche a noi: solo quando il rapporto si è interiorizzato e consolidato, siamo passati dai barlumi a una maggiore chiarezza, imparando a capire persone, tematiche, realtà.

Per essere infine ‘illuminati’ abbiamo dovuto accettare che il dono di Dio venisse introdotto attraverso l'identità di vita nel Figlio.

Il Signore ci ha sanato lo sguardo, facendoci crescere nel tempo. Un “portento” che si è fatto recupero anche naturale.

Prospettiva che ha suscitato la decisione e l’azione, che ora si misurano perfino con cose grandi. A partire da un punto di osservazione nuovo, colmo di Speranza.

Ciò vale anche nella percezione dei disagi, che via via rigenerano l’essere - perché stenti e inquietudini sono semplici voci di un’energia che vuole allontanare nebbie e zavorre, e farci fiorire altrimenti.

Ecco gli accadimenti-testimonianza della Venuta del Messia nella nostra vita.

Eventi e immagini intime - guida - che i Vangeli non inquadrano in una cornice cristologica o ecclesiologica trionfalistica, bensì quasi sommaria e dai tratti spontanei; umanissima e relazionale.

Per dire che la persona nuova è forse ancora immersa nell’ombra, ma via via pone sullo sfondo l’uomo vecchio.

E nella metamorfosi del suo sguardo prospettico, in Cristo avvicina la persona futura.

[Mercoledì 6.a sett. T.O. 19 febbraio 2025]