don Giuseppe Nespeca

Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".

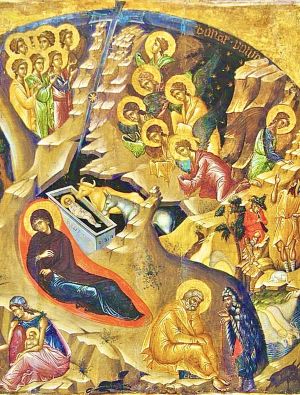

Natale del Signore

Natale del Signore 2025 [Messa della Notte]

Dio i benedica e la Vergine ci protegga. Ogni più caro augurio per questo santo Natale di Cristo. Offro alla vostra attenzione il commento dei testi biblici della messa della notte e del giorno.

*Prima Lettura dal libro del profeta Isaia (9,1-6)

Per capire il messaggio di Isaia in questo testo, bisogna leggere questo versetto, l’ultimo del capitolo 8 che lo precede direttamente: “Dio in passato umiliò la terra di Zabulon e di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti”(v.23). Il testo non permette di stabilire con precisione la data della sua redazione, ma conosciamo due cose con certezza: A quale situazione politica si riferisce, anche se il testo può essere stato scritto più tardi. E conosciamo anche il senso della parola profetica, che vuole ravvivare la speranza del popolo. All’epoca evocata, il popolo era diviso in due regni: nel Nord Israele con capitale Samarìa, politicamente instabile. Al Sud il regno di Giuda, con capitale Gerusalemme, erede legittimo della dinastia davidica. Isaia predica nel Sud, ma i luoghi citati (Zabulon, Neftali, Galilea, via del mare, oltre il Giordano) appartengono al Nord. Queste zone – Galilea, via del mare, Transgiordania – hanno subito un destino particolare tra il 732 e il 721 a.C. Nel 732, il re assiro Tiglat-Pilèser III annette queste regioni. Nel 721, cade tutto il regno del Nord. Da qui l’immagine del “popolo che cammina nelle tenebre”, forse riferita alle colonne dei deportati. A questo popolo disfatto, Isaia annuncia un radicale rovesciamento: Dio farà sorgere una luce proprio nelle regioni umiliate. Perché queste promesse riguardano anche il Sud? Gerusalemme non è indifferente a ciò che accade al Nord: perché la minaccia assira incombe anche su di essa; perché lo scisma è vissuto come una ferita e si spera nella riunificazione del popolo sotto la casa di Davide. L’avvento di un nuovo re, le parole di Isaia («Una grande luce si è levata…») appartenevano al rituale del sacro regale: ogni nuovo re era paragonato a un’alba che porta speranza di pace e di unità. Isaia annuncia dunque: la nascita di un re (“Un bambino è nato per noi…”), chiamato “Principe della pace”, destinato a ridare forza alla dinastia davidica, e a riunificare il popolo. Questa certezza nasce dalla fede nel Dio fedele, che non può tradire le sue promesse. La profezia invita a non dimenticare le opere di Dio: Mosè ricordava: «Guardati dal dimenticare» Isaia diceva ad Acaz: «Se non crederete, non resterete saldi» (Is 7,9). La vittoria promessa sarà «come al giorno di Madian» (Gdc 7): la vittoria di Dio ottenuta attraverso un piccolo resto fedele con Gedeone. Il messaggio centrale é “Non temere: Dio non abbandonerà la casa di Davide”. Oggi potremmo dire: Non temere, piccolo gregge, Dio non abbandona il suo progetto di amore sull’umanità e la luce si crede nella notte.. Complemento storico: Quando Isaia annuncia queste promesse, il re Acaz ha appena sacrificato suo figlio agli idoli per paura della guerra, minando la stessa discendenza davidica. Ma Dio, fedele alle sue promesse, annuncia un nuovo erede che ristabilirà la linea di Davide: la speranza non è annullata dal peccato umano.

Elementi più importanti. +Il contesto: annessioni assire (732–721 a.C.) che devastano le regioni del Nord. +Le parole di Isaia sono una profezia di speranza per un popolo in tenebre.

+L’annuncio è legato al sacro regale: la nascita di un nuovo re davidico. +La promessa riguarda unità, pace e fedeltà di Dio al patto con Davide. +La vittoria sarà opera divina, come la vittoria di Gedeone. +Anche il peccato di Acaz non annulla il progetto di Dio: Dio resta fedele.

*Salmo responsoriale (95/96)

Del Salmo 95/96 la liturgia propone solo pochi versetti, ma l’intero salmo è attraversato da un fremito di gioia e di esultanza. Eppure fu composto in un tempo storico che non aveva nulla di esaltante: ciò che vibra non è l’entusiasmo umano, ma la fede che spera, quella speranza che anticipa ciò che ancora non si possiede. Il salmo ci proietta alla fine dei tempi, al giorno benedetto in cui tutti i popoli riconosceranno il Signore come unico Dio e vi porranno la loro fiducia. L’immagine è grandiosa: siamo nel Tempio di Gerusalemme. La spianata è colma di un’umanità sterminata, radunata “dal capo del mondo”. Tutti cantano all’unisono: «Il Signore regna!» Non è più l’acclamazione di Israele per un re terreno, ma il grido dell’umanità intera che riconosce il Re del mondo. E non solo l’umanità acclama: anche la terra trema, i mari mugghiano, le campagne e perfino gli alberi delle foreste danzano. La creazione intera riconosce il suo Creatore, mentre l’uomo spesso ci ha messo secoli per farlo. Il salmo contiene anche una critica all’idolatria: «i dèi delle nazioni sono un nulla». Nei secoli, i profeti hanno combattuto la tentazione di affidarsi a false divinità e false sicurezze. Il salmo ricorda che solo il Signore è il vero Dio, Colui che “ha fatto i cieli”. Il motivo per cui tutti i popoli ora accorrono a Gerusalemme è che la buona notizia ha finalmente raggiunto il mondo intero. E ciò è stato possibile perché Israele l’ha proclamata ogni giorno, raccontando le opere di Dio: la liberazione dall’Egitto, le liberazioni quotidiane dalle molte forme di schiavitù, il pericolo più grave: credere in falsi valori che non salvano. Israele ha ricevuto l’immenso privilegio di conoscere il Dio unico, come proclama lo Shema‘: «Il Signore è uno solo».

Ma l’ha ricevuto per annunciarlo: «A te è stato dato di vedere, perché tu sappia… e lo faccia sapere». Grazie a questo annuncio, la buona notizia è giunta “fino ai confini della terra” e tutti i popoli si radunano nella “casa del Padre”. Il salmo vive per anticipazione questa scena finale e, in attesa che si realizzi, Israele lo canta per rinnovare la sua fede, ravvivare la sua speranza e trovare la forza di continuare la missione affidatagli.

Elementi più importanti: +Il Salmo 95/96 è un canto di speranza escatologica: anticipa il giorno in cui tutta l’umanità riconoscerà Dio. +Il racconto descrive una liturgia cosmica: umanità e creazione insieme acclamano il Signore. +Forte denuncia dell’idolatria: i “dèi delle nazioni” sono un nulla. +Israele ha il compito di annunciare ogni giorno le opere di Dio e la sua liberazione. +La sua vocazione: conoscere l’unico Dio e farlo conoscere. +Il salmo è cantato come anticipazione del futuro, per mantenere viva la fede e la missione del popolo.

*Seconda Lettura dalle lettera di san Paolo a Tito (2,11-14) e per la messa dell’Aurora (3, 4-7)

Con il Battesimo siamo immersi nella grazia di Dio. I Cretesi avevano una pessima reputazione già prima del tempo di san Paolo. Un poeta del VI sec. a.C., Epimenide di Cnosso, li definiva “bugiardi per natura, bestie malvagie, ventri pigri”. Paolo cita questa frase e aggiunge: “Questo è vero!”. Ed è proprio, ben consapevole di questa umanità difficile, che Paolo ha fondato una comunità cristiana, poi affidata a Tito perché la organizzasse e la guidasse. La Lettera a Tito raccoglie le istruzioni del fondatore ai responsabili della giovane Chiesa di Creta. Molti studiosi ritengono che la lettera sia stata scritta verso la fine del I secolo, dopo la morte di Paolo, ma rispetta lo stile ed è fedele alla sua teologia. In ogni caso, le difficoltà dei Cretesi dovevano essere ancora molto attuali. La lettera — brevissima, appena tre pagine — contiene raccomandazioni concrete per tutte le categorie della comunità: anziani, giovani, uomini, donne, padroni, schiavi e anche i responsabili che sono ammoniti ad essere irreprensibili, ospitali, giusti, padroni di sé, lontani da violenza, avidità e ubriachezze. Una lunga lista di consigli che lascia intuire quanta strada ci fosse ancora da fare. Il passaggio teologico centrale della lettera— quello proclamato nella liturgia — spiega il fondamento di tutta la morale cristiana e cioè la vita nuova nasce dal Battesimo. Paolo lega i consigli morali a un affermazione decisiva: “La grazia di Dio si è manifestata per la salvezza di tutti”. Il messaggio è questo: Comportatevi bene, perché la grazia di Dio si è manifestata e ciò comporta che il cambiamento morale non è uno sforzo umano, ma una conseguenza dell’Incarnazione. Quando Paolo dice “la grazia si è manifestata” significa: Dio si è fatto uomo e con il Battesimo, immersi in Cristo, noi siamo rinati:salvati mediante il lavacro di rigenerazione e rinnovamento nello Spirito Santo (Tt 3,5). Non siamo salvati per meriti nostri, ma per misericordia e Dio ci chiede di essere di questo tutti testimoni. Il progetto di Dio è la trasformazione dell’umanità intera, radunata attorno a Cristo come un solo uomo nuovo. Questa meta sembra lontana e gli increduli la considerano un’utopia; ma i credenti sanno e confessano che è promessa da Dio, quindi è certezza. Per questo viviamo “nell’attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo.”. Le parole che il sacerdote pronuncia dopo il Padre Nostro nella Messa riprendono proprio questa attesa: “nell’attesa che si compia la beata speranza…”. Non è fuga dalla realtà, ma atto di fede: Cristo avrà l’ultima parola sulla storia. Questa certezza alimenta tutta la liturgia e la Chiesa vive già come un’umanità già riunita in Cristo e protesa verso il futuro per cui quando verrà la fine, si potrà dire: “Si levarono come un solo uomo, e quest’uomo era Gesù Cristo”.

Nota storica: Quando nacque la comunità cristiana di Creta? Due ipotesi: Durante il trasferimento di Paolo a Roma (At 27): la nave fece scalo a “Buoni Porti”, nel sud dell’isola. Ma gli Atti non parlano della fondazione di una comunità, e Tito non era presente. Durante un quarto viaggio missionario dopo la liberazione di Paolo: la prima prigionia a Roma fu probabilmente una “residenza sorvegliata”; liberato, Paolo avrebbe evangelizzato Creta proprio in questo ultimo viaggio.

Elementi importanti da ricordare: +I Cretesi erano considerati difficili, ma Paolo fonda comunque lì una comunità. +La Lettera a Tito contiene istruzioni concrete per strutturare la Chiesa nascente. +La morale cristiana nasce dall’Incarnazione e dal Battesimo, non da semplice sforzo umano. +Dio salva per misericordia e chiede testimonianza, non meriti. +Progetto di Dio: riunire l’umanità in Cristo come un solo uomo nuovo. +L’attesa della “beata speranza” è certezza e sostiene la vita liturgica.

*Dal Vangelo secondo Luca (2,1-14)

Isaia, annunciando tempi nuovi al re Acaz, parla dell’“amore geloso del Signore” come forza capace di realizzare la promessa (Is 9,6). Questa convinzione attraversa tutto il racconto della nascita di Gesù nel Vangelo di Luca. La notte di Betlemme risuona dell’annuncio degli angeli: “Pace agli uomini amati dal Signore” che sarebbe meglio dire “Pace agli uomini perché Dio li ama”. Non esistono infatti “uomini amati e altri non amati” perché Dio ama tutti, e a tutti fa dono della sua pace. Tutto il progetto di Dio è racchiuso in questa frase che Giovanni sintetizza così: “Dio ha tanto amato il mondo da donare il Figlio unigenito” (Gv 3,16). Di fronte a un Dio che si presenta come un neonato, non c’è nulla da temere: forse Dio ha scelto di nascere così perché cadessero per sempre le nostre paure nei suoi confronti. Come Isaia al suo tempo, anche l’angelo annuncia la nascita del Re atteso: “Oggi vi è nato un Salvatore, Cristo Signore, nella città di Davide.” È il figlio promesso nella profezia di Natan a Davide (2Sam 7): una discendenza stabile, un regno che dura per sempre. Per questo Luca insiste sulle origini di Giuseppe: egli appartiene alla casa di Davide e per il censimento sale a Betlemme, luogo indicato anche dal profeta Michea come patria del Messia, che sarà pastore del popolo e portatore di pace (Mi 5). Gli angeli annunciano dunque una “grande gioia”. Ma ciò che sorprende è il contrasto tra la grandezza della missione del Messia e la piccolezza , la minorità delle sue condizioni: l’“erede di tutte le cose” (Eb 1,2) nasce tra i poveri, nella penombra di una stalla; la Luce del mondo appare quasi nascondendosi volontariamente; la Parola che ha creato il mondo vuole imparare a parlare come ogni neonato. E in quest’ottica non stupisce che molti “non l’abbiano riconosciuto”. Il segno di Dio non sta nell’eccezionalità ma nella quotidianità semplice e povera: è lì che si manifesta il mistero dell’Incarnazione e i primi a riconoscerlo sono i piccoli e i poveri, perché Dio, il “Misericordioso”, si lascia attirare solo dalla nostra povertà. Chinarsi allora sulla mangiatoia di Betlemme significa imparare a somigliare a Lui, perché è da questa umile “cattedra” che il Dio onnipotente ci comunica il potere di diventare figli di Dio (Gv 1,12).

*Nota conclusiva. Il primogenito, termine giuridico, doveva essere consacrato a Dio e nel linguaggio biblico non significa che dopo Gesù siano venuti altri figli, ma che prima non c’era nessuno. Betlemme» significa letteralmente “casa del pane”; il Pane della vita viene donato al mondo. I titoli attribuiti a Gesù richiamano quelli attribuiti all’imperatore romano venerato come “dio” e “salvatore”, ma l’unico che può portare davvero questi titoli è il neonato di Betlemme.

Elementi principali da ricordare: +Isaia e l’“amore geloso del Signore”: la promessa di un re futuro (Is 9,6). +Annuncio degli angeli: “Pace agli uomini perché Dio li ama”. +Il cuore del Vangelo: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito” (Gv 3,16). +Il neonato elimina ogni paura di Dio: Dio sceglie la via della fragilità. +Compimento delle promesse +Profezia di Natan a Davide (2Sam 7). +Profezia di Michea su Betlemme (Mi 5). +Giuseppe: discendenza davidica. +Contrasto sorprendente: grandezza del Messia vs. estrema povertà della nascita. +Titoli cristologici: “Erede di tutte le cose” (Eb 1,2). “Luce del mondo”. “Parola” che si fa bambino. +Il segno di Dio è la normalità povera: il mistero dell’Incarnazione nella vita quotidiana +I poveri e i piccoli lo riconoscono per primi. +La nostra vocazione: diventare figli di Dio (Gv 1,12) imitando la sua misericordia.

Sant’Ambrogio di Milano – Commento breve su Lc 2,1-14 “Cristo nasce in Betlemme, la “casa del pane”, perché si comprende fin dall’inizio che Egli è il Pane disceso dal cielo. La sua mangiatoia è il segno che sarà nostro nutrimento. Gli angeli annunciano la pace, perché dove c’è Cristo, lì c’è la pace vera. E sono i pastori i primi a ricevere la notizia: ciò significa che la grazia non si dona ai superbi, ma ai semplici. Dio non si manifesta nei palazzi dei potenti, ma nella povertà; insegna così che chi vuole vedere la gloria di Dio deve partire dall’umiltà”

Natale del Signore 2025 [Messa del Giorno]

*Prima Lettura dal libro del profeta Isaia (52,7-10)

Il Signore consola il suo popolo. Il grido: “Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme” colloca con precisione il testo di Isaia nel tempo dell’Esilio babilonese (587 a.C.), quando Gerusalemme fu distrutta dall’esercito di Nabucodonosor. La città devastata, la deportazione del popolo e la lunga attesa del ritorno avevano generato scoraggiamento e perdita di speranza. In questo contesto il profeta annuncia una svolta decisiva: Dio ha già agito. Le parole «Consolate, consolate il mio popolo» diventano certezza che il ritorno è imminente. Isaia immagina due figure simboliche:il messaggero, che corre per annunciare la buona notizia, la sentinella, che dalle mura di Gerusalemme vede avanzare il popolo liberato. Nel mondo antico il messaggero a piedi era l’unico mezzo di comunicazione rapida, mentre la sentinella vigilava dall’alto delle mura o delle colline. Così Isaia canta la bellezza dei passi di chi annuncia pace, salvezza e buona notizia. Non solo il popolo è salvato, ma anche la città sarà ricostruita: per questo perfino le rovine sono invitate alla gioia. La liberazione di Israele manifesta la potenza di Dio, che mostra “il suo braccio santo”. Come nell’Esodo dall’Egitto, Dio interviene con forza per riscattare il suo popolo. Isaia usa il termine “Ha riscattato Gerusalemme” (Go’el): Dio è il parente più prossimo che libera, non per interesse, ma per amore. Durante l’esilio il popolo matura una scoperta fondamentale: l’elezione di Israele non è privilegio esclusivo, ma missione universale. La salvezza di Dio è destinata a tutte le nazioni, affinché ogni popolo riconosca il Signore come Salvatore. Riletto alla luce del Natale, questo annuncio trova il suo compimento: Dio ha mostrato definitivamente il suo braccio santo in Gesù Cristo. Oggi la missione dei credenti è quella del messaggero: annunciare la pace, la buona notizia e proclamare al mondo che Dio regna.

Elementi più importanti nel testo: +Dio (il Signore) è il vero protagonista: Go’el, liberatore, re che ritorna a Sion. + Israele Popolo eletto, liberato dall’Esilio é chiamato a una missione universale. +Il messaggero è figura dell’annunciatore della buona notizia, della pace e della salvezza. +la sentinella, colui che vigila, riconosce i segni della salvezza e annuncia l’arrivo del Signore. +Gerusalemme (la città santa) distrutta ma destinata alla ricostruzione; simbolo del popolo restaurato.

*Salmo responsoriale (97/98)

Come sempre si proclama solo qualche versetto ma il commento abbraccia tutto il salmo che ha come tema: il popolo dell’Alleanza… al servizio dell’Alleanza dei popoli. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio”: è il popolo d’Israele che parla e che dice “nostro Dio”, affermando così il legame unico e privilegiato che lo unisce al Dio dell’universo. Tuttavia Israele ha compreso progressivamente che questa relazione non è un possesso esclusivo, ma una missione: annunciare l’amore di Dio a tutti gli uomini e introdurre l’umanità intera nell’Alleanza. Il salmo esprime chiaramente quelli che si possono definire “i due amori di Dio”: l’amore fedele per il suo popolo scelto, Israele; l’amore universale per tutte le nazioni, cioè per l’intera umanità. Da un lato si proclama che il Signore ha fatto conoscere la sua vittoria e la sua giustizia alle nazioni; dall’altro si ricorda la sua fedeltà e il suo amore verso la casa d’Israele, formule che richiamano tutta la storia dell’Alleanza nel deserto, quando Dio al Sinai si è rivelato come Dio di amore e di fedeltà (Es.19-24). L’elezione di Israele, quindi, non è un privilegio egoistico, ma una responsabilità fraterna: essere strumento perché tutti i popoli entrino nell’Alleanza. Come affermava André Chouraqui, il popolo dell’Alleanza è chiamato a diventare strumento dell’Alleanza dei popoli. Questa apertura universale è sottolineata anche dalla struttura letteraria del salmo, costruita secondo il procedimento dell’“inclusione”. La frase centrale, che parla della fedeltà di Dio verso Israele, è incorniciata da due affermazioni che riguardano tutta l’umanità: all’inizio le nazioni, alla fine tutta la terra. In questo modo il testo mostra che l’elezione di Israele è centrale, ma orientata a irradiare la salvezza su tutti. Durante la festa delle Capanne a Gerusalemme, Israele acclama il Signore come re, consapevole di farlo già a nome di tutta l’umanità, anticipando il giorno in cui Dio sarà riconosciuto come re di tutta la terra. Il salmo insiste così su una seconda dimensione fondamentale: la regalità di Dio. L’acclamazione non è un semplice canto, ma un vero grido di vittoria (teru‘ah), simile a quello che si lanciava sul campo di battaglia o nel giorno dell’incoronazione di un re. Il tema della vittoria ritorna più volte: il Signore ha vinto con il suo braccio santo e la sua mano potente, ha manifestato la sua giustizia alle nazioni e tutta la terra ha visto la sua vittoria. Questa vittoria ha un duplice significato. Da una parte richiama la liberazione dall’Egitto, primo grande atto salvifico di Dio, ricordato dalle immagini del braccio potente e delle meraviglie compiute nella traversata del mare. Dall’altra parte annuncia la vittoria finale ed escatologica, quando Dio trionferà definitivamente su ogni forza del male. Per questo l’acclamazione è piena di fiducia: a differenza dei re della terra, che deludono, Dio non delude. I cristiani, alla luce dell’Incarnazione, possono proclamare con ancora maggiore forza che il Re del mondo è già venuto e che il Regno di Dio, il Regno dell’amore, è già iniziato, anche se deve ancora compiersi pienamente.

Elementi importanti del testo: +Il rapporto privilegiato tra Israele e Dio,+ La missione universale di Israele al servizio dell’umanità. +I “due amori di Dio”: per Israele e per tutte le nazioni. +L’Alleanza come fedeltà e amore di Dio nella storia. +La struttura letteraria a “inclusione”. +La proclamazione della regalità di Dio e Il grido di vittoria (teru‘ah) e il linguaggio liturgico. +La memoria della liberazione dall’Egitto e L’attesa della vittoria definitiva di Dio alla fine dei tempi. +La rilettura cristiana alla luce dell’Incarnazione. +Il riferimento agli strumenti musicali del culto. + L’immagine della forza di Dio che, nel Natale, si manifesta nella fragilità di un bambino

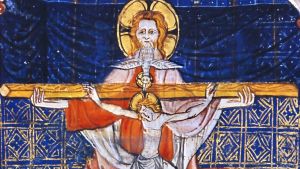

*Seconda Lettura dalla lettera agli Ebrei (1,1-6)

L’affermazione “Dio aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti” mostra che la Lettera agli Ebrei si rivolge a Giudei divenuti cristiani. Israele ha sempre creduto che Dio si sia rivelato progressivamente al suo popolo: poiché Dio non è accessibile all’uomo, è Lui che prende l’iniziativa di farsi conoscere. Questa rivelazione avviene con una pedagogia graduale, simile all’educazione di un figlio, come ricorda il Deuteronomio: Dio educa il suo popolo passo dopo passo. Per questo, in ogni epoca, Dio ha suscitato profeti, considerati la “bocca di Dio”, che hanno parlato in modo comprensibile al loro tempo. Egli ha parlato «a molte riprese e in molti modi», formando il suo popolo nella speranza della salvezza. Con Gesù Cristo, però, si entra nel tempo del compimento. L’autore della Lettera agli Ebrei distingue due grandi periodi: il tempo precedente a Cristo e il tempo inaugurato da Cristo. In Gesù, il progetto misericordioso di salvezza di Dio trova il suo pieno compimento: il mondo nuovo è già iniziato. Dopo la risurrezione, i primi cristiani comprendono progressivamente che Gesù di Nazaret è il Messia atteso, ma in una forma inattesa. Le attese erano diverse: un Messia-re, un Messia-profeta, un Messia-sacerdote. L’autore afferma che Gesù è tutto questo insieme.

Gesù è il profeta per eccellenza: mentre i profeti erano la voce di Dio, Gesù è la Parola stessa di Dio, per mezzo della quale tutto è stato creato. Egli è il riflesso della gloria del Padre e la sua perfetta espressione: chi vede Lui, vede il Padre. Come sacerdote, Gesù ristabilisce l’Alleanza tra Dio e l’umanità. Vivendo una relazione filiale perfetta con il Padre, realizza la purificazione dei peccati. Il suo sacerdozio non consiste in riti esterni, ma in una vita totalmente donata nell’amore e nell’obbedienza al Padre. Gesù è anche il Messia-re. A Lui sono applicate le profezie regali: siede alla destra della Maestà divina ed è chiamato Figlio di Dio, titolo regale per eccellenza. Il suo regno supera quello dei re della terra: Egli è signore di tutta la creazione, superiore persino agli angeli, che lo adorano. Questo afferma implicitamente la sua divinità. Essere Cristo significa dunque essere profeta, sacerdote e re. Questo testo rivela anche la vocazione dei cristiani: uniti a Cristo, essi partecipano della sua dignità. Nel battesimo, il credente è reso partecipe della missione di Cristo come profeta, sacerdote e re. Il fatto che questo brano sia proclamato a Natale invita a riconoscere, nel bambino della mangiatoia, tutta questa profondità: Egli porta in sé il mistero del Figlio, del Re, del Sacerdote e del Profeta, e noi viviamo in Lui, con Lui e per Lui.

Elementi più importanti del testo: +La rivelazione progressiva di Dio. +Il ruolo dei profeti nella storia di Israele. +Gesù come compimento definitivo della rivelazione. +Cristo Parola di Dio e riflesso della sua gloria. +Cristo sacerdote che ristabilisce l’Alleanza. +Cristo re, Figlio di Dio e Signore della creazione. +L’unità delle tre funzioni: profeta, sacerdote e re. +La partecipazione dei cristiani a questa missione nel battesimo

*Dal Vangelo secondo Giovanni (1,1-18)

La creazione è il frutto dell’amore. “In principio”: Giovanni riprende volutamente il primo termine della Genesi («Bereshit»). Non indica una mera successione cronologica, ma l’origine e il fondamento di tutte le cose. “In principio era il Verbo” : tutto nasce dalla Parola, Parola d’amore, dal dialogo tra il Padre e il Figlio. Il Verbo è «rivolto verso Dio» (pros ton Theon), simboleggiando l’atteggiamento del dialogo: guardare l’altro negli occhi, aprirsi all’incontro. La creazione stessa è il frutto di questo dialogo d’amore tra Padre e Figlio, e l’uomo è creato per viverlo. Siamo frutto dell’amore di Dio, chiamati a un dialogo filiale con Lui. La storia umana mostra però la rottura di questo dialogo: il peccato originale di Adamo ed Eva rappresenta la sfiducia in Dio, che interrompe la comunione. La conversione, cioè il «fare mezzo giro», permette di riconciliare il dialogo con Dio. Il futuro dell’umanità è entrare nel dialogo. Cristo vive perfettamente questo dialogo con il Padre: Egli è il «Sì» dell’umanità al Padre. Attraverso di Lui, siamo reintrodotti nel dialogo originario, diventando figli di Dio per coloro che credono in Lui. La fiducia in Dio («credere») è il contrario del peccato: significa non dubitare mai dell’amore di Dio e guardare il mondo con i Suoi occhi. Il Verbo incarnato (Il Verbo si fece carne) mostra che Dio è presente nella realtà concreta, non bisogna fuggire dal mondo per incontrarlo. Come Giovanni Battista, anche noi siamo chiamati a testimoniare questa presenza nella vita quotidiana.

Elementi principali del testo: +La creazione come frutto del dialogo d’amore tra Padre e Figlio: + In principio indica origine e fondamento, non solo cronologia. +Il Verbo come Parola creatrice e principio del dialogo. +L’uomo creato per vivere il dialogo filiale con Dio

e La rottura del dialogo nel peccato originale. +La conversione come «mezzo giro» per riconciliare il rapporto con Dio. +Cristo come perfetto dialogo e «Sì» dell’umanità al Padre. +Diventare figli di Dio attraverso la fede. +La presenza di Dio nella realtà concreta e nella carne del Verbo. +La chiamata dei credenti a essere testimoni della presenza di Dio

Sant’Agostino, commentando il Prologo di Giovanni, scrive: “Il Verbo non è stato creato; il Verbo era presso Dio e tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Non è solo un messaggio, ma la stessa Sapienza e Amore di Dio che comunica se stesso agli uomini”. Agostino sottolinea così che la creazione e l’umanità non sono un accidente, ma il frutto dell’amore eterno di Dio e che l’uomo è chiamato a rispondere a questo amore nel dialogo con Lui.

+ Giovanni D’Ercole

Presentazione a contrasto: scrutare ciò che non viene studiato

(Lc 2,22-35)

Il passo del Vangelo di Lc narra la risposta sorprendente del Padre alla profezia dell’ultimo dei profeti minori (Mal 3,1-4).

Ci si attendeva una manifestazione eloquente e perentoria della potenza del Dio d’Israele e la sottomissione di coloro che non adempivano la Legge.

Tutti immaginavano di assistere all’ingresso trionfale d’un condottiero circondato da capi militari o schiere angeliche (Mal 3,1).

Comandante che avrebbe soggiogato i popoli pagani, portato nella ‘città santa’ i loro beni, garantito molti schiavi, e imposto l’osservanza.

Gesù? Eccolo sì nel Tempio, ma indifeso e accompagnato da gente insignificante.

Nessuno si accorge di loro, sebbene a tutte le ore il luogo sacro brulicasse di visitatori.

Dunque non basta essere persone devote per rendersi conto della presenza del Signore. Ma come sfondare il muro delle apparenze contrarie?

Con l’aiuto di persone particolarmente sensibili, che vogliono dirci qualcosa, perché più in grado di comprendere l’Ignoto.

Sono coloro che non contrappongono al Disegno creativo dell’Altissimo i propri propositi, i sogni correnti, le aspettative abituali - pretendendo da Dio solo l’aiutino per realizzarli.

Ecco allora sorgere Simeone e Anna, uomini e donne provenienti sia da dentro che da fuori il Tempio, i quali tentano di bloccare il piccolo corteo domestico [Lc 2,28.38 testo greco].

La sacra Famiglia deve intraprendere tutt’altra Via - che la porterà a una crescita imprevista.

Nessuno deve ricalcare convenzioni legaliste incardinate su purismi e riti di passaggio sociale culturalmente tarati, che circuiscono e bloccano i meccanismi evolutivi recati dalle sorprese.

Le donne e gli uomini animati dallo Spirito irrompono come ‘stranieri’: tentano sempre d’impedire il “medesimo” inutile rito: esso pretendeva trasformare e ridurre in figlio di Abramo Colui che era stato annunciato come Figlio di Dio.

Se la mèta è il trionfo della vita, la storia non deve prevalere sulla Rivelazione. Unicità che si manifesta in ciò che accade e si propone anche dimessamente, adesso.

Lo ‘svelamento’ è ora; non qualcosa da conquistare, né una corsa verso l’“eccellenza”. È il Presente che apre un arco di esistenza piena.

Così in Maria: la Madre figura di quel resto d’Israele più sensibile e originario - rispetto a tutto il popolo delle attese, ancora sterile.

Il mondo ripetitivo, quindi contento di sé ma ormai senza nuovo slancio, viene interpellato da un contrasto (vv.34-35).

È il rovesciamento a infrangere l’esito che tutti avevano in mente.

Nella figura dell’«innocente gloria del suo popolo» risiede una Luce che illumina tutti (v.32).

Spirito d’infanzia e semplice immediatezza che diventa «redenzione di Gerusalemme» (v.38) ossia dell’istituzione.

È un’altra Storia, un insospettato ‘tempo dell’anima’… che hanno tramutato l’antica radice in virgulto. E il tronco di Iesse in nuovo germoglio (Is 11,1).

Dono giovane, a nostra insaputa. Ma che recupera i grandi Desideri di ciascuno - invece dei modi “conformi” e ridotti, i quali anche oggi nel tempo della crisi ci perdono senza posa.

[Ottava di Natale, Liturgia del 29 dicembre]

Chiesa dei piccoli

Senza fermarsi a metà, e senza mode. Nuova Fiaccola

(Mal 3,1-4; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40)

Il contesto di Mal 3,1-4 è straziante: i sacerdoti avevano ridotto il tempio a una banca; i professionisti del culto si comportavano da funzionari, disinteressandosi dell’adesione sincera.

Quel Bimbo ricorda che Dio incessantemente Viene col suo rovente Fuoco da fonditore (Mal 3,2-3) non solo per operare una purificazione, un miglioramento, un potenziamento, un aggiustamento, un rabberciamento, una parentesi.

Non irrompe per rendere più attuale la medesima realtà, o più simpatici gl’identici contenuti formali e accondiscendenti. Viene a sostituirli.

Non Viene ad affinare, bensì a spalancare. Non Viene a intaccare, ma a soppiantare. Non a benedire situazioni domate, ma a denunciarle.

Forse Viene per farci tornare ai «giorni antichi», agli «anni lontani» - ma non come immaginava Mal 3,4 - bensì per sorvolare la stessa palude della solita religione, quella con la testa sempre all’indietro a indagare per riproporre il passato.

E neppure Egli propugna figure astratte, disincarnate, che distraggono l’attenzione; persino se fossero alla moda [“attuali” ma evasive o personalmente opprimenti, incapaci di accendere realtà da dentro].

D’ora in poi si manifesta vivente, spalancando le porte del nostro Santuario - non più «assoggettato a schiavitù per tutta la vita» (Eb 2,15; seconda Lettura).

«Egli infatti non si prende cura degli angeli» (Eb 2,16) sempre disponibili ma senza istanze di slancio appunto personale - senza passioni naturali, privi d’indipendenza - e col cervello sempre lì, nel sacro.

Il passo del Vangelo di Lc narra la risposta sorprendente del Padre alle previsioni d’adempimento circa le profezie messianiche.

Ci si attendeva una manifestazione eloquente e perentoria della potenza del Dio d’Israele e la sottomissione di coloro che non adempivano la Legge.

Tutti immaginavano di assistere all’ingresso trionfale d’un condottiero - circondato da capi militari o schiere angeliche (Mal 3,1) che avrebbe assoggettato i pagani portando nella città santa i loro beni, garantito al popolo eletto molti schiavi, e imposto l’osservanza.

Gesù? Eccolo sì nel Tempio, ma indifeso; accompagnato da gente insignificante. Nessuno si accorge di loro, sebbene a tutte le ore il luogo sacro brulicasse di visitatori.

Non basta essere persone pie e devote per rendersi conto della presenza di Cristo - per vedere Dio stesso, i fratelli, le cose, con gli occhi del Padre.

Come sfondare il muro delle consuetudini chiuse in sé - come intaccare il mondo artificioso delle apparenze contrarie, per volgersi all’Ignoto creativo?

Lc risponde: con l’aiuto di persone particolarmente sensibili, in grado di comprendere il Nuovo Progetto.

Sono coloro che non contrappongono al Disegno dell’Altissimo i propositi banali, o i sogni correnti; le aspettative abituali (altrui) - pretendendo dal Signore solo l’aiutino per realizzarli.

Ecco allora sorgere Simeone e Anna (vv.25.36-38), donne e uomini corifei del Popolo autentico più sensibile, grazie a un ottimo lavoro sull’anima.

Provenendo sia da dentro che da fuori il Tempio - tali profeti tentano di bloccare (vv.28.38 testo greco) il piccolo corteo famigliare, ancora legato alle convenzioni giudaiche (vv.21-23).

Rispetto agli stereotipi cultuali e legalisti, i membri della sacra Famiglia devono intraprendere tutt’altra Via, consapevole.

Percorso che la porterà a una crescita imprevista, in favore di tutti.

Così, il Piccolo Resto sacro di donne e uomini animati dallo Spirito irrompe (sempre) come fosse straniero…

Popolo di minuscoli adoratori, di genuini fuori del coro, i quali tentano addirittura d’impedire il “medesimo” inutile rito di clan!

Gesto che pretendeva - ancora - di trasformare (e ridurre) in ossequioso figlio di Abramo Colui che era stato annunciato come Figlio di Dio.

Insomma, nelle figure di Simeone e Anna, Lc vuole trasmetterci un insegnamento fondamentale.

Se la mèta è il trionfo della vita, la storia passata non deve prevalere sulla Rivelazione inedita.

L’Unicità divina si manifesta in ciò che accade.

L’Eccezionalità dello Spirito si propone (dimessamente) adesso.

Imprevisto cui siamo chiamati a dare voce piena - e farsi eco.

Lo svelamento è ora.

Il “qui” apre immediatamente un arco di esistenza piena.

[Basta col ripetersi “come dovremmo essere” secondo le usanze o i padri…].

Dov’è tutto combinato, non troveremo le risposte che risolvono i veri problemi, né tempi magici - quelli che ci motivano.

Le anime di Dio genuine non si occupano di assecondare obblighi, bensì di vivere intensamente il momento presente con l’energia che traccia futuro, senza esitare con gli eccessi di controllo.

Uscire dalla normalità del modo stabilito - anche attraverso doglie di parto (vv.34-35) - crea lo spazio per accogliere la Novità che salva.

Nel percorso, quei pensieri e doveri che non corrispondono più al destino di ciascuno saranno disinnescati, evaporeranno da sé.

Così in Maria: Madre icona di tutta la Chiesa delle attese vere - tagliata (v.35) dalla folla abitudinaria.

Ella ha deposto tutte le dipendenze.

E l’Innocente è gloria della “nazione”, in Spirito - perché ne viene fuori!

Nella sua figura imprevedibile e sana risiede una Luce che illumina tutti (v.32).

Un tratto d’infanzia e semplice immediatezza che diventa «redenzione di Gerusalemme» (v.38).

È infatti un Chiarore che produce conflitto con l’ufficialità, uno Splendore profondo destinato a ogni tempo - mentre gli astuti non ne vogliono sapere di perdere coordinate, ruoli, posizioni.

Una «spada» (v.35) che nella Madre Israele realizzerà lacerazioni fra qualcuno che si apre alla fiaccola dell’Evangelo e altri che viceversa arroccano.

Lc ha presente le situazioni di comunità, ove i credenti in Cristo vengono scartati da amici e famiglie di estrazione culturale difforme (Lc 12,51-53).

Ma l’atteso e vero Messia dev’essere consegnato al mondo - sebbene i meglio disposti a riconoscerlo siano i componenti della tribù d’Israele più piccola [Asher, nella figura di Anna: vv.36-38].

Sono gli stessi profeti che nella vita hanno vibrato per un solo grande Amore (vv.36-37), poi hanno vissuto l’assenza dell’Amato - fino ad averlo riconosciuto in Cristo. Trasalendo di sorpresa; cogliendo corrispondenze personalissime dentro sé, in Spirito; gioendo, lodando il Dono di Dio (v.38).

Il brano si conclude col ritorno a Nazaret (vv.39-40) e l’annotazione riguardante la crescita di Gesù stesso «in sapienza, statura e grazia» [testo greco].

Morale: non siamo al mondo per rimanere avvinghiati a ombre e blocchi del passato, con i suoi sentimenti perenni - stati d’animo di sempre, soliti pensieri preponderanti, medesimo modo di fare (anche le piccole cose).

Meccanismi e paragoni che chiudono le nostre giornate, la vita intera e lo spazio emotivo delle passioni - tarpando le ali a testimonianze che vogliono sovrastare il corso riconosciuto sin dagli antenati.

Viceversa, proprio questa è la grande Sfida che attiva la Rinascita giovane del Sogno di Dio. E ci lancia nel passaggio dal senso religioso alla Fede personale.

Tale l’unica energia che sveglia, desta entusiasmo, comunica virtù semplice, spazza via gli strati di polvere che ancora ci coprono di conformismi senza slancio intimo.

I modi ricalcati e collettivi di scendere in campo [più o meno “morali”] additano, deviano, sovraccaricano la nostra essenza - facendo leva sulla paura di essere rifiutati.

Per infilarci con sforzo nelle convenzioni e nelle maniere della nostra cultura locale [ovvero à la page] spesso rischiamo di smarrire la Chiamata per Nome, l’irripetibilità del cammino che vibra dentro e ci appartiene davvero.

Rispetto alla guerriglia “religiosa” che portiamo avanti perfino con noi stessi, serve una tregua dalle forme comuni - anche devote; cultuali e puriste, o glamour.

Ecco introdursi una pausa dall’immagine sociale di sé: per consentirci di abbandonare forme esterne e tossiche, recuperare energie taciute.

E lanciarsi verso esperienze nuove a partire dall’anima [che non sbaglia] - che vogliamo e siamo chiamati a sposare, con entusiasmo, senza prima calarsi in un ruolo.

L’Atteso

Nella Festa odierna contempliamo il Signore Gesù che Maria e Giuseppe presentano al tempio “per offrirlo al Signore” (Lc 2,22). In questa scena evangelica si rivela il mistero del Figlio della Vergine, il consacrato del Padre, venuto nel mondo per compiere fedelmente la sua volontà (cfr Eb 10,5-7). Simeone lo addita come “luce per illuminare le genti” (Lc 2,32) e annuncia con parola profetica la sua offerta suprema a Dio e la sua vittoria finale (cfr Lc 2,32-35). È l’incontro dei due Testamenti, Antico e Nuovo. Gesù entra nell’antico tempio, Lui che è il nuovo Tempio di Dio: viene a visitare il suo popolo, portando a compimento l’obbedienza alla Legge ed inaugurando i tempi ultimi della salvezza.

E’ interessante osservare da vicino questo ingresso del Bambino Gesù nella solennità del tempio, in un grande “via vai” di tante persone, prese dai loro impegni: i sacerdoti e i leviti con i loro turni di servizio, i numerosi devoti e pellegrini, desiderosi di incontrarsi con il Dio santo di Israele. Nessuno di questi però si accorge di nulla. Gesù è un bambino come gli altri, figlio primogenito di due genitori molto semplici. Anche i sacerdoti risultano incapaci di cogliere i segni della nuova e particolare presenza del Messia e Salvatore. Solo due anziani, Simeone ed Anna, scoprono la grande novità. Condotti dallo Spirito Santo, essi trovano in quel Bambino il compimento della loro lunga attesa e vigilanza. Entrambi contemplano la luce di Dio, che viene ad illuminare il mondo, ed il loro sguardo profetico si apre al futuro, come annuncio del Messia: “Lumen ad revelationem gentium!” (Lc 2,32). Nell’atteggiamento profetico dei due vegliardi è tutta l’Antica Alleanza che esprime la gioia dell’incontro con il Redentore. Alla vista del Bambino, Simeone e Anna intuiscono che è proprio Lui l’Atteso.

La Presentazione di Gesù al tempio costituisce un’eloquente icona della totale donazione della propria vita per quanti, uomini e donne, sono chiamati a riprodurre nella Chiesa e nel mondo, mediante i consigli evangelici, “i tratti caratteristici di Gesù - vergine, povero ed obbediente” (Esort. ap. postsinod. Vita consecrata, 1). Perciò la Festa odierna è stata scelta dal Venerabile Giovanni Paolo II per celebrare l’annuale Giornata della Vita Consacrata. In questo contesto, rivolgo un saluto cordiale e riconoscente al Monsignor João Braz de Aviz, che da poco ho nominato Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica, con il Segretario e i collaboratori. Con affetto saluto i Superiori Generali presenti e tutte le persone consacrate.

Vorrei proporre tre brevi pensieri per la riflessione in questa Festa.

Il primo: l’icona evangelica della Presentazione di Gesù al tempio contiene il simbolo fondamentale della luce; la luce che, partendo da Cristo, si irradia su Maria e Giuseppe, su Simeone ed Anna e, attraverso di loro, su tutti. I Padri della Chiesa hanno collegato questa irradiazione al cammino spirituale. La vita consacrata esprime tale cammino, in modo speciale, come “filocalia”, amore per la bellezza divina, riflesso della bontà di Dio (cfr ibid., 19). Sul volto di Cristo risplende la luce di tale bellezza. “La Chiesa contempla il volto trasfigurato di Cristo, per confermarsi nella fede e non rischiare lo smarrimento davanti al suo volto sfigurato sulla Croce ... essa è la Sposa davanti allo Sposo, partecipe del suo mistero, avvolta dalla sua luce, [dalla quale] sono raggiunti tutti i suoi figli … Ma un’esperienza singolare della luce che promana dal Verbo incarnato fanno certamente i chiamati alla vita consacrata. La professione dei consigli evangelici, infatti, li pone quale segno e profezia per la comunità dei fratelli e per il mondo” (ibid., 15).

In secondo luogo, l’icona evangelica manifesta la profezia, dono dello Spirito Santo. Simeone ed Anna, contemplando il Bambino Gesù, intravvedono il suo destino di morte e di risurrezione per la salvezza di tutte le genti e annunciano tale mistero come salvezza universale. La vita consacrata è chiamata a tale testimonianza profetica, legata alla sua duplice attitudine contemplativa e attiva. Ai consacrati e alle consacrate è dato infatti di manifestare il primato di Dio, la passione per il Vangelo praticato come forma di vita e annunciato ai poveri e agli ultimi della terra. “In forza di tale primato nulla può essere anteposto all’amore personale per Cristo e per i poveri in cui Egli vive. ... La vera profezia nasce da Dio, dall’amicizia con Lui, dall’ascolto attento della sua Parola nelle diverse circostanze della storia” (ibid., 84). In questo modo la vita consacrata, nel suo vissuto quotidiano sulle strade dell’umanità, manifesta il Vangelo e il Regno già presente e operante.

In terzo luogo, l’icona evangelica della Presentazione di Gesù al tempio manifesta la sapienza di Simeone ed Anna, la sapienza di una vita dedicata totalmente alla ricerca del volto di Dio, dei suoi segni, della sua volontà; una vita dedicata all’ascolto e all’annuncio della sua Parola. “«Faciem tuam, Domine, requiram»: il tuo volto, Signore, io cerco (Sal 26,8) … La vita consacrata è nel mondo e nella Chiesa segno visibile di questa ricerca del volto del Signore e delle vie che conducono a Lui (cfr Gv 14,8) … La persona consacrata testimonia dunque l’impegno, gioioso e insieme laborioso, della ricerca assidua e sapiente della volontà divina” (cfr Cong. per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Istruz. Il servizio dell’autorità e l’obbedienza. Faciem tuam Domine requiram [2008], 1).

Cari fratelli e sorelle, siate ascoltatori assidui della Parola, perché ogni sapienza di vita nasce dalla Parola del Signore! Siate scrutatori della Parola, attraverso la lectio divina, poiché la vita consacrata “nasce dall’ascolto della Parola di Dio ed accoglie il Vangelo come sua norma di vita. Vivere nella sequela di Cristo casto, povero ed obbediente è in tal modo una «esegesi» vivente della Parola di Dio. Lo Spirito Santo, in forza del quale è stata scritta la Bibbia, è il medesimo che illumina di luce nuova la Parola di Dio ai fondatori e alle fondatrici. Da essa è sgorgato ogni carisma e di essa ogni regola vuole essere espressione, dando origine ad itinerari di vita cristiana segnati dalla radicalità evangelica” (Esort. ap. postsinodale Verbum Domini, 83).

Viviamo oggi, soprattutto nelle società più sviluppate, una condizione segnata spesso da una radicale pluralità, da una progressiva emarginazione della religione dalla sfera pubblica, da un relativismo che tocca i valori fondamentali. Ciò esige che la nostra testimonianza cristiana sia luminosa e coerente e che il nostro sforzo educativo sia sempre più attento e generoso. La vostra azione apostolica, in particolare, cari fratelli e sorelle, diventi impegno di vita, che accede, con perseverante passione, alla Sapienza come verità e come bellezza, “splendore della verità”. Sappiate orientare con la sapienza della vostra vita, e con la fiducia nelle possibilità inesauste della vera educazione, l’intelligenza e il cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo verso la “vita buona del Vangelo”.

In questo momento, il mio pensiero va con speciale affetto a tutti i consacrati e le consacrate, in ogni parte della terra, e li affido alla Beata Vergine Maria:

O Maria, Madre della Chiesa,

affido a te tutta la vita consacrata,

affinché tu le ottenga la pienezza della luce divina:

viva nell’ascolto della Parola di Dio,

nell’umiltà della sequela di Gesù tuo Figlio e nostro Signore,

nell’accoglienza della visita dello Spirito Santo,

nella gioia quotidiana del magnificat,

perché la Chiesa sia edificata dalla santità di vita

di questi tuoi figli e figlie,

nel comandamento dell’amore. Amen.

[Papa Benedetto, Vespri della Presentazione 2 febbraio 2011]

“Alzatevi, porte antiche, ed entri il re della gloria” (Sal 24, 7)

Con queste parole del salmo la liturgia della festa odierna saluta Gesù, nato a Betlemme, mentre per la prima volta varca la soglia del tempio di Gerusalemme. Quaranta giorni dopo la sua nascita, Maria e Giuseppe lo portano al tempio, per adempiere la legge di Mosè: “Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore” (Lc 2, 23; cf. Es 13, 2.11).

L’evangelista Luca mette in evidenza che i genitori di Gesù sono fedeli alla legge del Signore, la quale consigliava la presentazione del neonato e prescriveva la purificazione della madre. Tuttavia, non è su questi riti che la parola di Dio intende attirare la nostra attenzione, bensì sul mistero del tempio che oggi accoglie colui che l’antica Alleanza ha promesso e i profeti hanno atteso.

A lui il tempio era destinato. Doveva arrivare il giorno in cui egli vi sarebbe entrato come “l’angelo dell’alleanza” (cf. Ml 3, 1) e si sarebbe rivelato come “luce per illuminare le genti e gloria del popolo (di Dio), Israele” (Lc 2, 32).

2. La festa odierna è come una grande anticipazione: essa anticipa la Pasqua. Nei testi e nei segni liturgici, infatti, intravediamo, quasi in un solenne annuncio messianico, quanto dovrà compiersi al termine della missione di Gesù nel mistero della sua Pasqua. Tutti i presenti nel tempio di Gerusalemme si trovano ad essere quasi testimoni inconsapevoli dell’anticipo della Pasqua della Nuova Alleanza, di un evento ormai vicino nel misterioso Bambino, un evento atto a conferire nuovo significato ad ogni cosa.

Le porte del santuario si aprono al mirabile re, che “è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione” (Lc 2, 34).

Al momento, nulla lascia trasparire la sua regalità. Quel neonato di quaranta giorni è un normale bambino, figlio di genitori poveri. I più intimi sanno che è nato in una stalla nei pressi di Betlemme. Ricordano i canti celestiali e la visita dei pastori, ma come possono pensare, persino i più vicini, persino Maria e Giuseppe, che quel bambino - secondo le parole della Lettera agli Ebrei - è destinato a prendersi cura della discendenza di Abramo, unico sommo sacerdote davanti a Dio per espiare i peccati del mondo (cf. Eb 2, 16-17)?

In realtà la presentazione di questo bambino al tempio, come di uno dei primogeniti delle famiglie d’Israele, proprio di questo è segno; è l’annuncio di tutte le esperienze, le sofferenze e le prove alle quali egli stesso si sottoporrà per venire in aiuto all’umanità, a quegli uomini che la vita molto spesso mette a dura prova.

Sarà lui, misericordioso, unico ed eterno Sacerdote della nuova ed immutabile Alleanza di Dio con l’umanità, a rivelare la misericordia divina. Lui, il rivelatore del Padre, che “ha tanto amato il mondo” (Gv 3, 16). Lui luce, luce che illumina ogni uomo, nel succedersi delle varie fasi della storia.

Ma, sempre per questo motivo, in ogni epoca Cristo diventa “segno di contraddizione” (Lc 2, 34). Maria che oggi, come giovane madre, lo porta in braccio, diventerà, in modo singolare, partecipe delle sue sofferenze: l’anima della Vergine sarà trapassata da una spada, e questo suo soffrire insieme al Redentore servirà a portare la verità nei cuori degli uomini (cf. Lc 2, 35).

3. Il tempio di Gerusalemme diventa così teatro dell’evento messianico. Dopo la notte di Betlemme, ecco la prima eloquente manifestazione del mistero del divino Natale. È una rivelazione che viene come dal profondo dell’Antica Alleanza.

Chi è infatti Simeone, le cui parole ispirate dallo Spirito Santo risuonano sotto la volta del tempio di Gerusalemme? È uno di coloro che “aspettavano il conforto di Israele”, la cui attesa era colma di fede incrollabile (cf. Lc 2, 25). Simeone viveva della certezza che non sarebbe morto prima di aver visto il Messia del Signore: certezza proveniente dallo Spirito Santo (cf. Lc 2, 26).

E chi è Anna, figlia di Fanuele? Una vedova anziana, chiamata dal Vangelo “profetessa”, che non lasciava mai il tempio e serviva Dio con digiuni e preghiere giorno e notte (cf. Lc 2, 36-37).

4. I personaggi, che prendono parte all’evento oggi commemorato, sono tutti compresi in un grande simbolo: il simbolo del tempio, il tempio di Gerusalemme, costruito da Salomone, i cui pinnacoli indicano le vie della preghiera per ogni generazione d’Israele. Il santuario è in effetti il coronamento del cammino del popolo attraverso il deserto verso la Terra promessa, ed esprime una grande attesa. Di questa attesa parla tutta la liturgia odierna.

Il destino del tempio di Gerusalemme, infatti, non si esaurisce nel rappresentare l’Antica Alleanza. Il suo vero significato era sin dall’inizio l’attesa del Messia: il tempio, costruito dagli uomini per la gloria di Dio vero, avrebbe dovuto cedere il posto ad un altro tempio, che Dio stesso avrebbe edificato lì, a Gerusalemme.

Oggi, viene al tempio colui che dice di compierne il destino e lo deve “riedificare”. Un giorno, proprio insegnando nel tempio, Gesù dirà che quell’edificio costruito dalle mani dell’uomo, già distrutto dagli invasori e ricostruito, sarebbe stato distrutto di nuovo, ma tale distruzione avrebbe segnato come l’inizio di un tempio indistruttibile. I discepoli, dopo la sua risurrezione, capirono che egli chiamava “tempio” il suo corpo (cf. Gv 2, 20-21).

5. Oggi, dunque, carissimi, stiamo vivendo una singolare rivelazione del mistero del tempio, che è uno solo: Cristo stesso. Il santuario, anche questa Basilica, non deve servire tanto al culto, quanto alla santità. Tutto ciò che ha a che fare con la benedizione, in particolare con la dedicazione degli edifici sacri, anche nella Nuova Alleanza, esprime la santità di Dio, che si dona all’uomo in Gesù e nello Spirito Santo.

L’opera santificatrice di Dio tocca i templi fatti dalla mano dell’uomo, ma il suo spazio più appropriato è l’uomo stesso. La consacrazione degli edifici, pur architettonicamente magnifici, è simbolo della santificazione che l’uomo attinge da Dio mediante Cristo. Per mezzo di Cristo ogni persona, uomo o donna, è chiamata a diventare un tempio vivo nello Spirito Santo: tempio in cui realmente abita Dio. Di un tale tempio spirituale Gesù parlò nel colloquio con la samaritana, rivelando chi sono i veri adoratori di Dio, coloro cioè che gli rendono gloria “in spirito e verità” (cf. Gv 4, 23-24).

6. Carissimi, la Basilica di San Pietro è rallegrata oggi dalla vostra presenza, cari Fratelli e Sorelle, che, provenendo da svariate comunità, rappresentate il mondo delle persone consacrate. È una bella tradizione che siate proprio voi a formare la santa assemblea in questa solenne celebrazione di Cristo “luce delle genti”. Nelle vostre mani portate i ceri accesi, nei vostri cuori portate la luce di Cristo, uniti spiritualmente a tutti i vostri fratelli e sorelle consacrati in ogni angolo della terra: voi costituite l’insostituibile ed inestimabile tesoro della Chiesa.

La storia del cristianesimo conferma il valore della vostra vocazione religiosa: soprattutto a voi, attraverso i secoli, è legata la diffusione della potenza salvifica del Vangelo tra i popoli e le nazioni, nel continente europeo e poi nel Nuovo Mondo, nell’Africa e nel lontano Oriente.

Vogliamo ricordarlo specialmente quest’anno, nel corso del quale si terrà l’assemblea del Sinodo dei Vescovi dedicata alla vita consacrata nella Chiesa. Dobbiamo ricordarlo per rendere gloria al Signore e per pregare perché una così importante vocazione, unitamente a quella familiare, non venga soffocata in alcun modo nel nostro tempo, e neppure nel terzo millennio ormai prossimo.

7. L’odierna Celebrazione eucaristica raduna persone consacrate che operano a Roma, ma con la mente e col cuore ci uniamo ai membri degli Ordini, delle Congregazioni Religiose e degli Istituti Secolari, sparsi nel mondo intero, a coloro specialmente che rendono a Cristo una particolare testimonianza, pagandola con enormi sacrifici, non escluso talora il martirio. Con speciale affetto penso ai Religiosi e alle Religiose presenti nelle regioni della ex Jugoslavia e negli altri territori del mondo, vittime di una assurda violenza fratricida.

Salutando voi, saluto anche gli altri rappresentanti della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, il Cardinale Prefetto, il Segretario e tutti i collaboratori. È la vostra festa comune.

Sia glorificato in voi, care Sorelle e cari Fratelli, Cristo luce del mondo! Sia glorificato Cristo, segno di contraddizione per questo mondo. In lui vive l’uomo: in lui ognuno diventa gloria di Dio, come insegna Sant’Ireneo (cf. Sant’Ireneo, Adversus haereses, 4,20,7). Voi siete epifania di questa verità. Ecco perché siete tanto amati nella Chiesa e diffondete una grande speranza nell’umanità. Oggi, in modo particolare, supplichiamo il Signore perché il lievito evangelico della vostra vocazione raggiunga sempre più numerosi cuori di giovani e di ragazze e li spinga a consacrarsi senza riserve al servizio del Regno.

Questo lo dico pensando anche agli altri presenti che sono venuti per l’udienza generale del mercoledì. Certamente, molti di loro conoscono le persone consacrate, si rendono conto del prezzo di questa consacrazione personale nella Chiesa, devono tanto alle suore, ai fratelli religiosi che operano nelle cliniche, nelle scuole, nei diversi ambienti di ciascun popolo del mondo, attraverso tutta la terra. Vorrei invitare questi ospiti della nostra odierna udienza generale, dedicata alla vita religiosa, a pregare per tutte le persone consacrate del mondo, a pregare per le vocazioni. Forse questa preghiera susciterà qualche vocazione nei cuori dei giovani.

8. Insieme con Maria e Giuseppe ci rechiamo oggi in spirituale pellegrinaggio al tempio di Gerusalemme, città del grande incontro. E con la Liturgia diciamo: “Alzatevi, porte antiche . . .”. Quanti appartengono alla discendenza della fede di Abramo vi trovano un comune punto di riferimento. Tutti desiderano che essa diventi un significativo centro di pace, affinché - secondo la parola profetica dell’Apocalisse - Dio vi asciughi ogni lacrima dagli occhi degli uomini (cf. Ap 21, 4), e quel muro, rimasto nei secoli come resto dell’antico tempio di Salomone, cessi di essere il “muro del pianto”, per diventare luogo di pace e di riconciliazione per i credenti nell’unico vero Dio.

Ci rechiamo oggi in pellegrinaggio a quella città, in modo particolare, noi che dal mistero di Cristo abbiamo attinto l’ispirazione di tutta la vita: una vita dedicata senza riserve al Regno di Dio. Il nostro pellegrinaggio culmina nella comunione con il Corpo e il Sangue, che l’eterno Figlio di Dio ha preso per sé facendosi uomo, per presentarsi al Padre, nella carne della sua umanità, quale sacrificio spirituale perfetto, e dare così compimento all’Alleanza stretta da Dio con Abramo, nostro padre nella fede e portata alla perfezione in Cristo (cf. Rm 4, 16).

Il Vescovo di Roma guarda con amore verso Gerusalemme, da cui un giorno partì il suo primo Predecessore, Pietro, e venne a Roma spinto dalla vocazione apostolica. Dopo di lui anche l’apostolo Paolo.

Al termine del secondo millennio, il Successore di Pietro piega le ginocchia su quei luoghi santificati dalla presenza del Dio vivo. Peregrinando per il mondo, attraverso città, paesi, continenti, egli rimane in comunione con la luce divina brillata proprio lì, nella terra veramente santa duemila anni fa per illuminare le nazioni e i popoli del mondo intero per illuminarci, carissimi.

[Papa Giovanni Paolo II, omelia 2 febbraio 1994]

In braccio, a incontrare il popolo. Scala dell’accondiscendenza di Dio

Teniamo davanti agli occhi della mente l’icona della Madre Maria che cammina col Bambino Gesù in braccio. Lo introduce nel tempio, lo introduce nel popolo, lo porta ad incontrare il suo popolo.

Le braccia della Madre sono come la “scala” sulla quale il Figlio di Dio scende verso di noi, la scala dell’accondiscendenza di Dio. Lo abbiamo ascoltato nella prima Lettura, dalla Lettera agli Ebrei: Cristo si è reso «in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede» (2,17). E’ la duplice via di Gesù: Egli è sceso, si è fatto come noi, per ascendere al Padre insieme con noi, facendoci come Lui.

Possiamo contemplare nel cuore questo movimento immaginando la scena evangelica di Maria che entra nel tempio con il Bambino in braccio. La Madonna cammina, ma è il Figlio che cammina prima di Lei. Lei lo porta, ma è Lui che porta Lei in questo cammino di Dio che viene a noi affinché noi possiamo andare a Lui.

Gesù ha fatto la nostra stessa strada per indicare a noi il cammino nuovo, cioè la “via nuova e vivente” (cfr Eb 10,20) che è Lui stesso. E per noi, consacrati, questa è l’unica strada che, in concreto e senza alternative, dobbiamo percorrere con gioia e perseveranza.

Il Vangelo insiste ben cinque volte sull’obbedienza di Maria e Giuseppe alla “Legge del Signore” (cfr Lc 2,22. 23. 24. 27. 39). Gesù non è venuto a fare la sua volontà, ma la volontà del Padre; e questo – ha detto – era il suo “cibo” (cfr Gv 4, 34). Così chi segue Gesù si mette nella via dell’obbedienza, imitando l’“accondiscendenza” del Signore; abbassandosi e facendo propria la volontà del Padre, anche fino all’annientamento e all’umiliazione di sé stesso (cfr Fil 2,7-8). Per un religioso, progredire significa abbassarsi nel servizio, cioè fare lo stesso cammino di Gesù, che «non ritenne un privilegio l’essere come Dio» (Fil 2,6). Abbassarsi facendosi servo per servire.

E questa via prende la forma della regola, improntata al carisma del fondatore, senza dimenticare che la regola insostituibile, per tutti, è sempre il Vangelo. Lo Spirito Santo, poi, nella sua creatività infinita, lo traduce anche nelle diverse regole di vita consacrata che nascono tutte dalla sequela Christi, e cioè da questo cammino di abbassarsi servendo.

Attraverso questa “legge” i consacrati possono raggiungere la sapienza, che non è un’attitudine astratta ma è opera e dono dello Spirito Santo. E segno evidente di tale sapienza è la gioia. Sì, la letizia evangelica del religioso è conseguenza del cammino di abbassamento con Gesù… E, quando siamo tristi, ci farà bene domandarci: “Come stiamo vivendo questa dimensione kenotica?”.

Nel racconto della Presentazione di Gesù al Tempio la sapienza è rappresentata dai due anziani, Simeone e Anna: persone docili allo Spirito Santo (lo si nomina 3 volte), guidati da Lui, animati da Lui. Il Signore ha dato loro la sapienza attraverso un lungo cammino nella via dell’obbedienza alla sua legge. Obbedienza che, da una parte, umilia e annienta, però, dall’altra accende e custodisce la speranza, facendoli creativi, perché erano pieni di Spirito Santo. Essi celebrano anche una sorta di liturgia attorno al Bambino che entra nel Tempio: Simeone loda il Signore e Anna “predica” la salvezza (cfr Lc 2,28-32.38). Come nel caso di Maria, anche l’anziano Simeone prende il bambino tra le sue braccia, ma, in realtà, è il bambino che lo afferra e lo conduce. La liturgia dei primi Vespri della Festa odierna lo esprime in modo chiaro e bello: «senex puerum portabat, puer autem senem regebat». Tanto Maria, giovane madre, quanto Simeone, anziano “nonno”, portano il bambino in braccio, ma è il bambino stesso che li conduce entrambi.

È curioso notare che in questa vicenda i creativi non sono i giovani, ma gli anziani. I giovani, come Maria e Giuseppe, seguono la legge del Signore sulla via dell’obbedienza; gli anziani, come Simeone e Anna, vedono nel bambino il compimento della Legge e delle promesse di Dio. E sono capaci di fare festa: sono creativi nella gioia, nella saggezza.

Tuttavia, il Signore trasforma l’obbedienza in sapienza, con l’azione del suo Santo Spirito.

A volte Dio può elargire il dono della sapienza anche a un giovane inesperto, basta che sia disponibile a percorrere la via dell’obbedienza e della docilità allo Spirito. Questa obbedienza e questa docilità non sono un fatto teorico, ma sottostanno alla logica dell’incarnazione del Verbo: docilità e obbedienza a un fondatore, docilità e obbedienza a una regola concreta, docilità e obbedienza a un superiore, docilità e obbedienza alla Chiesa. Si tratta di docilità e obbedienza concrete.

Attraverso il cammino perseverante nell’obbedienza, matura la sapienza personale e comunitaria, e così diventa possibile anche rapportare le regole ai tempi: il vero “aggiornamento”, infatti, è opera della sapienza, forgiata nella docilità e obbedienza.

Il rinvigorimento e il rinnovamento della vita consacrata avvengono attraverso un amore grande alla regola, e anche attraverso la capacità di contemplare e ascoltare gli anziani della Congregazione. Così il “deposito”, il carisma di ogni famiglia religiosa viene custodito insieme dall’obbedienza e dalla saggezza. E, attraverso questo cammino, siamo preservati dal vivere la nostra consacrazione in maniera light, in maniera disincarnata, come fosse una gnosi, che ridurrebbe la vita religiosa ad una “caricatura”, una caricatura nella quale si attua una sequela senza rinuncia, una preghiera senza incontro, una vita fraterna senza comunione, un’obbedienza senza fiducia e una carità senza trascendenza.

Anche noi, oggi, come Maria e come Simeone, vogliamo prendere in braccio Gesù perché Egli incontri il suo popolo, e certamente lo otterremo soltanto se ci lasciamo afferrare dal mistero di Cristo. Guidiamo il popolo a Gesù lasciandoci a nostra volta guidare da Lui. Questo è ciò che dobbiamo essere: guide guidate.

Il Signore, per intercessione di Maria nostra Madre, di San Giuseppe e dei Santi Simeone e Anna, ci conceda quanto gli abbiamo domandato nell’Orazione di Colletta: di «essere presentati [a Lui] pienamente rinnovati nello spirito». Così sia.

[Papa Francesco, omelia 2 febbraio 2015]

Prologo. Logos: carne

4a Domenica di Avvento (anno A)

IV Domenica di Avvento (anno A) [21 Dicembre 2025]

Dio ci benedica e la Vergine ci protegga! Ci avviciniamo al Natale e la Parola di Dio ci ricorda la fedeltà del Signore anche quando l’infedeltà del suo popolo potrebbe stancarlo. (prima lettura). Il vangelo ci fa incontrare san Giuseppe, l’uomo che nel silenzio accetta e compie la sua missione di padre del Figlio di Dio

*Prima Lettura dal libro del profeta Isaia (7,10-14)

Siamo intorno al 735 a.C. il regno di David è da due secoli diviso in due stati: Samaria al Nord e Gerusalemme al Sud, dove regna Achaz, un giovane re di vent’anni. La situazione politica è drammatica: l’impero assiro, con capitale Ninive, domina la regione; i re di Damasco e Samaria, già sconfitti dagli Assiri, ora si ribellano e assediano Gerusalemme per sostituire Achaz con un sovrano alleato. Il re si lascia prendere dal panico: “il cuore del re e il cuore del popolo si agitarono come gli alberi della foresta per il vento” (Is 7,2). Il profeta Isaia lo invita alla calma e alla fede: Dio ha promesso di mantenere viva la dinastia di David; la stabilità dipende dalla fiducia nel Signore: se non crederete, non resterete saldi. Achaz però non ascolta: si rivolge agli idoli e arriva a compiere un gesto atroce e proibito dai profeti, sacrificando il figlio unico facendolo passare per il fuoco (cf.2Re 16,3). Poi decide di chiedere aiuto all’Assiria, scelta che comporta la perdita dell’indipendenza politica e religiosa. Isaia vi si oppone duramente: è un tradimento dell’Alleanza e della liberazione iniziata con Mosè. In questo contesto Isaia offre un segno: “Chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio”. Achaz risponde ipocritamente fingendo per umiltà di non chiederlo per non tentare il Signore, mentre ha già deciso di affidarsi all’Assiria. Isaia replica piuttosto duramente dicendo di non stancare “il mio Dio”, quasi a indicare che Achaz si pone ormai fuori dall’Alleanza. Nonostante l’infedeltà del re, Dio rimane fedele e, dice Isaia, “il Signore stesso vi darà un segno”: la giovane donna (la regina) è incinta e il figlio si chiamerà Emmanuele, “Dio con noi”. Questo messaggio di Isaia è uno dei testi classici del messianismo biblico. Né i nemici, né il peccato del re potranno annullare la promessa fatta da Dio a David. Il bambino – probabilmente il futuro re Ezechia – saprà scegliere il bene grazie allo Spirito del Signore, e prima ancora che cresca, la minaccia di Samaria e Damasco sparirà. Infatti, poco dopo, i due regni vengono annientati dagli Assiri. La libertà degli uomini resta intatta, e anche Ezechia commetterà errori; ma la profezia di Isaia afferma che nulla può impedire la fedeltà di Dio verso la discendenza di David. Per questo, nei secoli, Israele attenderà un re che realizzi pienamente il nome di Emmanuele. La nascita del bambino è più di una buona notizia: è annuncio di perdono. Sacrificando il proprio figlio al dio Moloch, Achaz ha compromesso la promessa fatta a David; ma Dio non ritira il suo impegno. La nascita del nuovo erede mostra che la fedeltà di Dio supera l’infedeltà degli uomini.Il “segno” assume così un’altra incoraggiante dimensione messianica che vediamo meglio nel vangelo di questa domenica.

Elementi importanti da ricordare: +Contesto storico: 735 a.C., regno diviso, minacce da Siria, Samaria e Assiria. +Panico di Achaz e invito di Isaia alla fede. +Infedeltà grave del re: idolatria e sacrificio del figlio. +Scelta politica sbagliata: alleanza con l’Assiria. +Il segno di Isaia: nascita del bambino chiamato Emmanuele. +Compimento immediato: distruzione di Siria e Samaria da parte dell’Assiria. +Tema centrale: l’infedeltà degli uomini non annulla la fedeltà di Dio. +La nascita come annuncio di perdono e continuità della promessa davidica.

Salmo responsoriale (23/24, 1-2. 3-4. 5-6)

Il salmo ci porta al tempio di Gerusalemme: una grande processione arriva alle porte e due cori dialogano chiedendo: “Chi potrà salire sul monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo?” L’immagine richiama Isaia che descrive il Dio tre volte santo come un fuoco divorante davanti al quale nessuno potrebbe “stare” senza il suo aiuto. Il popolo d’Israele ha scoperto che questo Dio totalmente “Altro” si fa anche il Dio totalmente “vicino”, permettendo all’uomo di restare alla sua presenza. La risposta del salmo è: “Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli”. Non si tratta prima di tutto di moralismo, perché il popolo sa di essere ammesso davanti a Dio per grazia, non per merito proprio. Qui “cuore puro” significa un cuore non mescolato, rivolto unicamente al Dio unico; “mani innocenti” sono mani che non hanno offerto sacrifici agli idoli. L’espressione “non si rivolge/letteralmente non eleva l’anima”» indica non rivolgersi a divinità vuote: “elevare gli occhi” nella Bibbia significa invocare, pregare, riconoscere qualcuno come Dio. Questo versetto richiama la grande lotta dei profeti contro l’idolatria. Isaia aveva già contrastato Achaz nel VIII secolo; e anche durante l’Esilio a Babilonia, il popolo – immerso in una cultura politeista – fu tentato di tornare agli idoli. Il salmo, cantato dopo l’Esilio, ricorda che la prima condizione dell’Alleanza è restare fedeli al Dio unico. Cercare il volto di Dio è un’immagine ripresa dal linguaggio della corte: solo chi è fedele al Re può essere ammesso alla sua presenza. Gli idoli sono definiti “dei vuoti”: il salmo 115 descrive magistralmente la loro nullità – hanno occhi, bocca, mani, ma non vedono, non parlano, non agiscono. A differenza di queste statue, Dio è vivente e opera davvero. La fedeltà al Dio unico è quindi la condizione per ricevere la benedizione promessa ai padri e per entrare nel suo progetto di salvezza. Per questo Gesù dirà: “Nessuno può servire due padroni” (Mt 6,24).

Questa fedeltà, però, non resta astratta: trasforma concretamente la vita. Il cuore puro diventa un cuore di carne capace di eliminare odio e violenza; le mani innocenti diventano mani incapaci di fare il male. Il salmo dice: “Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza”: significa sia conformarsi al progetto di Dio, sia vivere relazioni giuste con gli altri. Qui si intravede già la luce delle Beatitudini: Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio… beati quelli che hanno fame e sete di giustizia”. L’espressione alzare gli occhi, qui espressa con “chi non si rivolge agli idoli”(v.4) ritorna in Zaccaria e nel Vangelo di Giovanni: “Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto” (Gv 19,37), segno di un nuovo incontro con Dio.

Elementi importanti da ricordare: +Scena del tempio con il dialogo dei cori. +Dio tre volte santo e insieme vicino: permette all’uomo di “stare” davanti a Lui. +“Cuore puro” e “mani innocenti” come fedeltà al Dio unico, non idolatria e lotta continua dei profeti contro le idolatrie (Achaz, Esilio). +Idoli come “dei vuoti”; critica del salmo 115. +Fedeltà al Dio unico come prima condizione dell’Alleanza che ha come conseguenze etiche la vita giusta, un cuore rinnovato, mani non violente.

Seconda Lettura dalla lettera di san Paolo ai romani (1,1-7)

San Paolo apre la lettera ai Romani riassumendo tutta la fede cristiana: le promesse contenute nelle Scritture, il mistero di Cristo, la sua nascita e la sua risurrezione, l’elezione gratuita del popolo santo e la missione degli Apostoli verso le nazioni pagane. Scrivendo a una comunità che non ha ancora incontrato, Paolo si presenta con due titoli: “servo di Gesù Cristo e apostolo per chiamata”, cioè inviato, uno che agisce per mandato. Subito attribuisce a Gesù il titolo di Cristo, che significa Messia: dire “Gesù Cristo” equivale a professare che Gesù di Nazaret è il Messia atteso. Paolo afferma di essere stato “scelto per annunciare il Vangelo di Dio”, la Buona Notizia: annunciare il Vangelo significa annunciare che il progetto di Dio è totalmente benevolo e che questo progetto si compie in Gesù Cristo. Questa Buona Notizia, dice Paolo, era già stata promessa nei profeti. Senza l’Antico Testamento non si comprende il Nuovo perché il disegno di Dio è unico, rivelato progressivamente lungo la storia. La Risurrezione del Cristo é il centro della storia, il cuore del progetto divino fin dall’origine, come Paolo ricorda anche nella lettera agli Efesini, dove parla della volontà di Dio di ricapitolare tutte le cose in Cristo (Ef 1,9-10). “Secondo la carne”: Gesù è discendente di Davide, quindi vero uomo e Messia. “Secondo lo Spirito”: Gesù ,è costituito Figlio di Dio “con potenza” attraverso la sua Risurrezione e nella Risurrezione Dio lo intronizza come Re dell’umanità nuova. Per Paolo, questo è l’evento che cambia la storia perché “se Cristo non è risorto, è vana anche la vostra fede”(cf.1Cor 15,14). Per questo annuncia ovunque la Risurrezione, affinché “il nome di Gesù Cristo sia riconosciuto”, come scrive anche nella lettera ai Filippesi (2,9-11), Dio gli ha dato il Nome sopra ogni altro nome, quello stesso di “Signore”. Paolo sente che la sua missione apostolica è “suscitare l’obbedienza della fede in tutte le genti”. L’“obbedienza” non è servilismo, ma ascolto fiducioso: è l’atteggiamento del figlio che si fida dell’amore del Padre e accoglie la sua Parola. Paolo conclude con un suo augurio tipico: “Grazia a voi e pace da Dio” che è quanto viene espresso nella benedizione sacerdotale del libro dei Numeri: la grazia e la pace vengono sempre da Dio, ma tocca all’uomo accoglierle liberamente.

Elementi più importanti d ricordare: +Sintesi della fede cristiana: le promesse si realizzano in Cristo, nella Risurrezione, elezione e missione. +Titoli di Paolo sono servo e apostolo mentre il Titolo “Cristo” è “Messia”,che è una professione di fede; +Vangelo è il progetto misericordioso di Dio compiuto in Cristo. +Unità tra Antico e Nuovo Testamento e Cristo nella sua identità “Secondo la carne” e “secondo lo Spirito”: è al centro del disegno di Dio fin dall’origine. +La Risurrezione è l’evento decisivo. e l”obbedienza della fede” è l’ ascolto fiducioso. + Benedizione finale: grazia e pace, nella libertà dell’uomo.

Dal Vangelo secondo Matteo (1,18-24)

Matteo apre il suo Vangelo con l’espressione: “Genealogia di Gesù Cristo”, il libro cioè della genesi di Gesù Cristo e presenta una lunga genealogia che dimostra la discendenza davidica di Giuseppe. Seguendo la formula “A generò B”, Matteo giunge a Giuseppe, ma rompe lo schema: non può dire “Giuseppe generò Gesù”, l’evangelista scrive invece: “Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo” (Mt 1,16). Questa formula mostra che la genealogia subisce una svolta: perché Gesù sia inserito nella linea di Davide non basta la sua nascita, ma occorre che Giuseppe lo adotti. Il Figlio di Dio, in un certo senso, si consegna alla libertà di un uomo: il progetto divino dipende dal “sì” di Giuseppe. Conosciamo bene l’Annunciazione a Maria nel Vangelo di Luca, ampiamente rappresentata nell’arte. Molto meno rappresentata invece è l’Annunciazione a Giuseppe, benché sia decisiva: la storia umana di Gesù inizia grazie alla libera accoglienza di un uomo giusto. L’angelo chiama Giuseppe “figlio di Davide” e gli rivela il mistero della filiazione di Gesù: concepito dallo Spirito Santo, e tuttavia riconosciuto come suo figlio. “Non temere di prendere con te Maria tua sposa” significa che Gesù entrerà nella casa di Giuseppe, e sarà lui a imporgli il nome. Matteo spiega anche il significato del nome Gesù: significa “Il Signore salva”. La sua missione non è solo liberare Israele da un potere umano, ma salvare il suo popolo dai peccati. Nella tradizione ebraica, l’attesa del Messia includeva un rinnovamento totale: nuova creazione, giustizia e pace. Tutto questo Matteo lo vede racchiuso nel nome di Gesù. Il testo precisa: “il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo”. I racconti della concezione verginale sono due: questo di Matteo (Annunciazione a Giuseppe) e quello di Luca (Annunciazione a Maria). La Chiesa confessa questa verità come articolo di fede: Gesù è insieme vero uomo, nato da una donna, inserito nella discendenza di Davide grazie alla libera scelta di Giuseppe; e vero Figlio di Dio, concepito dallo Spirito Santo. Matteo collega il tutto alla profezia di Isaia: “La vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa“Dio-con-noi””. La traduzione greca di Isaia (Settanta), che Matteo cita, usa il termine «vergine» (parthenos), mentre il testo ebraico usa almah che indica “giovane donna” non ancor sposata: già la traduzione antica rifletteva la convinzione che il Messia sarebbe nato da una vergine. Matteo insiste: il bambino si chiamerà Gesù (il Signore salva), ma il profeta lo chiama Emmanuele (Dio-con-noi). Non è una contraddizione: alla fine del Vangelo di Matteo Gesù dirà: “Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”(Mt28,20). Il suo nome e la sua missione coincidono: salvare significa essere con l’uomo, accompagnarlo, non abbandonarlo mai. Giuseppe ha creduto e accolto la presenza di Dio. Come Elisabetta disse a Maria: “Beata colei che ha creduto” (Lc 1,45), allo stesso modo possiamo dire: «Beato Giuseppe che ha creduto: grazie a lui Dio ha potuto realizzare il suo disegno di salvezza». Matteo usa per due volte la parola «genesi» (Mt 1,1.18), come nel libro della Genesi quando si parla della discendenza di Adamo. Questo suggerisce che in Gesù si ricapitola l’intera storia umana: egli è il Nuovo Adamo, come dirà san Paolo.

Elementi più importanti da ricordare: Ruptura nella genealogia: Gesù non è “generato” da Giuseppe ma per adozione realizza il progetto della salvezza. +Libertà di Giuseppe fondamentale nel compimento del disegno divino. +Titolo “figlio di Davide” e ruolo giuridico di Giuseppe. +Nome di Gesù = “Il Signore salva” missione di salvezza dai peccati. +Concezione verginale: mistero di fede, vero uomo e vero Figlio di Dio. +Citazione di Isaia 7,14 secondo la traduzione greca (“vergine”). +Gesù e Emmanuele: salvezza come presenza costante di Dio. +Parallelo con la beatitudine di Elisabetta: fede di Giuseppe. +Gesù come “Nuovo Adamo” secondo il richiamo alla “genesi”.

Commento di Sant’Agostino, Sermone 51, sull’Incarnazione

“Giuseppe fu più grande nel silenzio che molti nella parola: credette all’angelo, accolse il mistero, protesse ciò che non comprendeva pienamente. In lui vediamo come la fede non consiste nel capire tutto, ma nel fidarsi di Dio che opera in segreto.” Agostino sottolinea così il ruolo unico di Giuseppe: la sua fede è obbedienza fiduciosa; accoglie Cristo senza possederlo; diventa custode del mistero che salva il mondo.

+Giovanni D’Ercole

Natale: Pasqua. Respiro per me

Senso e valore del Dubbio. Annunciazione a Giuseppe