don Giuseppe Nespeca

Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".

Nel Regno dell’energia dimessa

Il grande Battezzatore, più piccino del Minimo

(Mt 11,11-15)

Nell’arco della storia della Redenzione il Battista è stato un crocevia di proposte radicali, inattese, dirimenti.

Ma non ha rivelato - come il Figlio - la profondità del cuore del Padre.

Credeva che l’opera dei nuovi profeti dovesse fare giustizia immediata (sommaria...).

Sognava di poter recuperare l’incontaminatezza e la forza antiche, rabberciando gl’ingredienti della religione dei padri.

Tutto, purificando e aggiornando il gran Tempio - non soppiantandolo nella sua configurazione giuridico-teologica.

Secondo Gesù invece, essa permaneva radicalmente deviante, perché incline alla forza e incapace di valorizzare fragilità e insicurezze.

Il Dio delle credenze arcaiche disdegnava le contraddizioni. Veniva a sentenziare e castigare secondo un freddo codice, tanto ideale quanto distante da ciascuno [anche dei suoi stessi credenti].

Ma un Altissimo sovrano che non ha cura delle persone deboli o delle cose che non piacciono, non sembra amabile.

Le continue mortificazioni delle eccentricità che renderebbero fantastici, demotivano.

Chiusi nelle armature che non ci appartengono, diventiamo arcigni, nemici della vita, invece che eccezionali, unici, rigogliosi.

Per questo Gesù annuncia la novità di un Regno da «accogliere».

Non da allestire con sudori e preparare con sforzo, secondo dettati culturali, legalisti, esterni, ma appunto da ospitare e includere; perché spiazza, travalica, sbalordisce.

In tal senso Giovanni è inferiore a qualsiasi ultimo degli ultimi e senza peso (v.11) che si presenta alla soglia delle comunità, per godere della vita fraterna.

Anche l’idea del Battezzatore circa il Messia non era quella del Cristo disposto ad abbracciare, recuperare, valorizzare e prediligere persino i senza voce, o i lontani considerati impuri.

Il nostro Maestro e Fratello è propugnatore di opere di sola vita con pienezza di Felicità (vv.2-6), non di mortificazione o accusa.

Per Gesù i mikròi (v.11) - ossia i minimi, estranei e pitocchi - portano in cuore e nel Regno il germe della novità dei cieli squarciati per sempre.

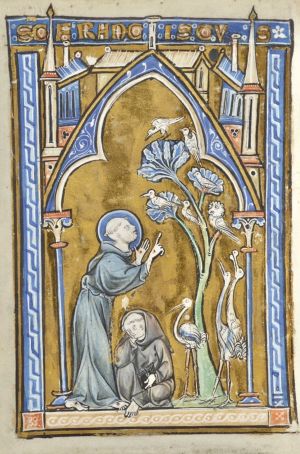

Malgrado abbiano scarsa energia, essi recano la colomba di pace [Mt 3,16; Mc 1,10; Lc 3,22].

Icona di una energia non più aggressiva, sebbene la subiscano (v.12) [cf. Lc 16,16].

E come sottolineava Paolo VI, a prezzo di uno stile figliale, aperto al ripensamento di sé, crocifiggente - nella virtù intima del rovesciamento [Evangelii Nuntiandi 10].

L’uomo di Fede non sarà mai un prevaricatore bellicoso.

Per questo alla personalità distinta del grande e celebre Santo del deserto e del Giordano, il Figlio di Dio può anteporre un qualsiasi inesperto, nuovo, claudicante, peccatore, reso libero perché rigenerato.

Questa la nuova era, dove più nessuno è additato e sotto assedio.

Gli stati creativi di qualsiasi ‘infante’ - fuori dal giro, ma sensibile - sono accolti e risvegliati, invece che tirati da una parte e messi a tacere.

L’autentico motore della storia è in una dedita ma aperta e tranquilla potenza spontanea, naturale, innata.

Sia nei rovesci (anche epocali) che nella ricerca dello sviluppo umano integrale, o nell’incessante ricerca della pace, tale attitudine battesimale sa riprendere da zero.

Scioglie i veri nodi, non decurta spazio all’esistenza, non impoverisce le cose.

[Giovedì 2.a sett. Avvento, 11 dicembre 2025]

Il grande Battezzatore, più piccino del Minimo

E perché Elia

(Mt 11,11-15)

S. Agostino affermava: «In Vetere Testamento Nuvum latet, in Novo Testamento Vetus patet». Ma a un diverso livello.

È vero che il messaggio del secondo Patto sorge dall’humus del primo, così come il nuovo rivela il senso ed è culmine dell’antico.

È anche accertato che nell’arco della storia della Redenzione il Battista sia stato un crocevia di proposte radicali, inattese, dirimenti.

Aveva rifiutato di far parte della classe sacerdotale, corrotta e refrattaria alle novità dello Spirito.

Predicava la giustizia sociale, nonché il perdono dei peccati fuori del Tempio - grazie a un cambiamento di mentalità che si dispiegasse nella vita reale.

Già secondo Giovanni, fattore di salvezza non poteva essere un rito formale, bensì la conversione concreta e di relazione: ad es. il non pensare più solo a se stessi.

Ma non ha rivelato - come il Figlio - la profondità del cuore del Padre.

Credeva che l’opera dei nuovi profeti dovesse fare giustizia immediata (sommaria...).

Sognava di poter recuperare l’incontaminatezza e la forza antiche, rabberciando gl’ingredienti della religione dei padri; insomma, di tornare alle origini.

Tutto, purificando e aggiornando il gran Tempio - non soppiantandolo nella sua configurazione giuridico-teologica.

Secondo Gesù invece, essa permaneva radicalmente deviante, perché incline alla forza e incapace di valorizzare fragilità e insicurezze.

Il Dio delle credenze arcaiche disdegnava le contraddizioni. Veniva a sentenziare e castigare secondo un freddo codice, tanto ideale quanto distante da ciascuno [anche dei suoi stessi credenti].

Ma un Altissimo sovrano che non ha cura delle persone deboli o delle cose che non piacciono, non sembra amabile: innesca e accentua i meccanismi settari della devozione competitiva, ansiogena, avvilente.

E il problema «Dove trovo la fiducia?» non ha riscontro; non si sposta di un millimetro.

Ebbene, non possiamo trarre energia da un’impostazione severa, purista, forzata e sterilizzante; contraria alla fioritura della nostra preziosa unicità.

Le continue mortificazioni delle eccentricità che renderebbero fantastici, demotivano.

Chiusi nelle armature che non ci appartengono, diventiamo arcigni, nemici della vita, invece che eccezionali, unici, rigogliosi.

Per questo Gesù annuncia la novità di un Regno da «accogliere».

Non da allestire con sudori e preparare con sforzo, secondo dettati culturali, legalisti, esterni, ma appunto da ospitare e includere; perché spiazza, travalica, sbalordisce.

Gli occhi nuovi per scoprire il senso di tutto un cammino sono trasmessi solo da colui che è Amico.

E Cristo lo fa non quando ci collochiamo bene o attrezziamo forte - permanendo in atteggiamento dirigista - bensì nell’ascolto totale (v.15).

In tal senso Giovanni è inferiore a qualsiasi ultimo degli ultimi e senza peso (v.11) che si presenta alla soglia delle comunità.

Costui vuol godere della vita fraterna, e apprendere come interiorizzare il passaggio dal senso religioso alla Fede, alla fioritura di sé, all’Amore.

Anche l’idea del Battezzatore circa il Messia non era quella del Cristo disposto ad abbracciare, recuperare, valorizzare e prediligere persino i senza voce, o i lontani considerati impuri.

Il nostro Maestro e Fratello è viceversa propugnatore di opere di sola vita con pienezza di Felicità (vv.2-6). Non di rudezze e cruda mortificazione - propria e dei nemici - o accuse.

Per Gesù i mikròi (v.11) - ossia i minimi, estranei e pitocchi - portano in cuore e nel Regno il germe della novità dei cieli squarciati per sempre.

Malgrado abbiano scarsa energia, essi recano la colomba di pace [Mt 3,16; Mc 1,10; Lc 3,22].

Icona di una energia non più aggressiva, sebbene la subiscano (v.12) [cf. Lc 16,16].

E come sottolineava Paolo VI, a prezzo di uno stile figliale, aperto al ripensamento di sé, crocifiggente - nella virtù intima del rovesciamento:

«Questo Regno e questa salvezza, parole-chiave dell'evangelizzazione di Gesù Cristo, ogni uomo può riceverli come grazia e misericordia, e nondimeno ciascuno deve, al tempo stesso, conquistarli con la forza - appartengono ai violenti, dice il Signore - con la fatica e la sofferenza, con una vita secondo il Vangelo, con la rinunzia e la croce, con lo spirito delle beatitudini. Ma, prima di tutto, ciascuno li conquista mediante un totale capovolgimento interiore che il Vangelo designa col nome di “metánoia”, una conversione radicale, un cambiamento profondo della mente e del cuore».

[Evangelii Nuntiandi, n.10].

L’uomo di Fede ha tempra, passione e risolutezza - incisivi soprattutto per quanto attiene l’edificazione del suo destino (per Grazia).

Eppure non sarà mai un urlatore scostante, né un prevaricatore bellicoso.

Per questo alla personalità distinta del grande e celebre Santo del deserto e del Giordano - incensurato conquistatore di folle - il Figlio di Dio può anteporre non un suo veterano, ma un qualsiasi inesperto, nuovo, claudicante, peccatore, reso libero perché rigenerato.

Questa la nuova era, dove più nessuno è additato e sotto assedio. Il Regno differente è quello di attese non istituzionali (talora da sbadiglio).

Gli stati creativi di qualsiasi infante - fuori dal giro, ma sensibile - sono accolti e risvegliati, invece che tirati da una parte e messi a tacere.

L’autentico motore della storia è in una dedita ma aperta e tranquilla potenza spontanea, naturale, innata.

Sia nei rovesci (anche epocali) che nella ricerca dello sviluppo umano integrale, o nell’incessante ricerca della pace, tale attitudine battesimale sa riprendere da zero.

«Se si tratta di ricominciare, sarà sempre a partire dagli ultimi» [cf. enciclica Fratelli Tutti n.235] non dai già realizzati.

L’energia dimessa è infatti la tipica risorsa persino del meno capace e più irrilevante dei discepoli autentici.

Unica virtù, e impareggiabile spirito che non decurta spazio all’esistenza.

Anzi, scioglie i veri nodi e non impoverisce le cose.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Cosa, per te significa tutto?

E valore aggiunto?

E se il più piccolo del Regno fosse Gesù stesso?

Che tu sia misero e incapace di trionfare, lo consideri un nulla... o ti blocca?

La comunità accoglie i tuoi desideri o li tira da una parte?

Perché Elia

Al tempo, nell’area palestinese le difficoltà economiche e la dominazione romana costringevano le persone a ripiegare su un modello di vita individuale.

I problemi di sussistenza e assetto sociale avevano avuto come conseguenza uno sgretolamento della vita di relazione (e legami) sia di clan che nelle stesse famiglie.

Nuclei accorpanti, che avevano sempre assicurato assistenza, sostegno e difesa concreta ai membri più deboli e in difficoltà.

Tutti si attendevano che la venuta di Elia e del Messia potesse avere un esito positivo nella ricostruzione della vita fraterna, allora intaccata.

Come si diceva: «ricondurre il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri» [Mal 3,22-24 annunciava proprio l’invio di Elia] per ricostruire la convivenza disintegrata.

Ovviamente il recupero del senso d'identità interno del popolo era malvisto dal sistema di dominazione. Figuriamoci la cifra gesuana della Chiamata per Nome, che avrebbe spalancato la vita pia popolare a mille possibilità.

Giovanni aveva predicato con forza un ripensamento dell’idea di libertà conquistata (passaggio del Giordano), il riassetto delle idee religiose consolidate (conversione e perdono dei peccati nella vita reale, fuori del Tempio) e giustizia sociale.

Avendo un progetto evoluto di riforma nella solidarietà (Lc 3,7-14), in pratica era il Battezzatore stesso che aveva già svolto la missione dell’Elia atteso [Mt 17,10-12; Mc 9,11-13].

Per questo motivo era stato tolto di mezzo: poteva riassemblare tutto un popolo di estromessi - emarginati sia dal giro del potere che della religiosità verticista, accomodante, servile, e collaborazionista.

Una devozione a compartimenti stagni, che non consentiva assolutamente né il “ricordo” di se stessi, né dell’antico assetto sociale comunitario, incline alla condivisione.

Insomma, il sistema di cose, interessi, gerarchie, forzava a radicarsi in quella configurazione insoddisfacente. Ma ecco Gesù, che non si piega.

Chi ha il coraggio d’intraprendere un cammino di spiritualità biblica e di Esodo impara ad apprendere che ciascuno ha un modo differente di scendere in campo e stare nel mondo.

Allora, esiste un saggio equilibrio tra rispetto di sé, del contesto, e altrui?

Gesù viene presentato da Mt alle sue comunità come Colui che ha voluto continuare l’opera di edificazione del Regno, sia sotto il profilo della qualità vocazionale che per quanto concerne la ricostruzione della coesistenza.

Con una differenza fondamentale: rispetto al portato delle concezioni etnico-religiose, il Maestro non propone a tutti una sorta di ideologia di corpo, che finisce per spersonalizzare i Doni eccentrici dei deboli - quelli imprevedibili per una mentalità consolidata, ma che tracciano futuro.

In clima di clan rinsaldato, non di rado sono proprio i senza peso e coloro che conoscono solo abissi (e non vertici) a venire come spinti all’assenso di una conformazione rassicurante d’idee - invece che dinamica - e fucina di accoglienza più larga.

Quanti non conoscono vette ma solo povertà, proprio nei momenti di crisi sono i primi invitati dalle circostanze avverse ad oscurare il proprio sguardo sull’avvenire.

I miseri restano gl’impossibilitati a guardare in un’altra direzione e spostarsi, tracciando un diverso destino - proprio a causa di tare esterne a loro: culturali, di tradizione, di reddito, o “spirituali”.

Tutte caselle riconoscibili, forse talora non allarmanti, ma lontane dalla nostra natura.

E subito: con la condanna a portata di giudizio comune [per mancata omologazione].

Sentenza che vuole tarpare le ali, annientare l’atmosfera nascosta e segreta che appartiene davvero all'unicità personale, e condurci tutti - anche in modo esasperato.

Il Signore propone una vita assembleare di carattere, ma non ostinata né targata - non disattenta... come nella misura in cui viene costretta ad andare nella medesima rotta antica di sempre. O nella stessa direzione dei capitribù.

Cristo vuole una collaborazione più rigogliosa, che faccia utilizzare bene le risorse (interne e non) e le differenze.

Assetto per l’inedito: nel modo che ad es. le cadute o le inesorabili tensioni non vengano camuffate - anzi, diventino opportunità, sconosciute e impensabili ma assai feconde di vita.

Qui anche le crisi diventano importanti, anzi fondamentali per far evolvere la qualità dello stare accanto - nella ricchezza del «poliedro» che «riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità» [Evangelii Gaudium n.236].

Senza rigenerarsi, solo ripetendo e ricalcando modalità collettive - da modello sfera (ibidem) - o altrui, ossia da nomenclatura, non personalmente rielaborate o valicate, non si cresce; non ci si dirige verso la propria irripetibile missione.

Non si colma il senso lacerante di vuoto.

Tentando di manipolare caratteri e personalità per guidarle al “come devono essere”, non si sta bene con se stessi e neppure fianco a fianco. Non si trasmette ai tanti diversi la percezione di stima e adeguatezza, né il senso di benevolenza - tantomeno gioia di vivere.

Le traiettorie curve o a tentativo ed errore si confanno alla Prospettiva del Padre, e alla nostra crescita irripetibile.

Differenza tra religiosità e Fede.

Per il suo Nome

(Regno di Dio, Regno messianico, Popolo divino convocato nella Chiesa)

1. Leggiamo nella Costituzione Lumen gentium del Concilio Vaticano II che “i credenti in Cristo (Dio) li ha voluti chiamare nella Santa Chiesa, la quale . . . preparata nella storia del popolo d’Israele e nell’antica Alleanza . . . è stata manifestata dalla effusione dello Spirito (Santo)” (Lumen Gentium, 2). A questa preparazione della Chiesa nell’antica Alleanza abbiamo dedicato la catechesi precedente, nella quale abbiamo visto che, nella progressiva coscienza che Israele prendeva del disegno di Dio attraverso le rivelazioni dei profeti e i fatti stessi della sua storia, si faceva sempre più chiaro il concetto di un futuro regno di Dio, ben più alto ed universale di ogni previsione circa le sorti della dinastia davidica. Oggi passiamo alla considerazione di un altro fatto storico, denso di significato teologico: Gesù Cristo dà inizio alla sua missione messianica con l’annuncio: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino” (Mc 1, 15). Quelle parole segnano l’ingresso “nella pienezza del tempo”, come dirà San Paolo (cf. Gal 4, 4), e preparano il passaggio alla Nuova Alleanza, fondata sul mistero dell’incarnazione redentrice del Figlio e destinata ad essere Alleanza eterna. Nella vita e nella missione di Gesù Cristo il regno di Dio non solo “è vicino” (Lc 10, 9), ma è già presente nel mondo, già agisce nella storia dell’uomo. Lo dice Gesù stesso: “Il regno di Dio è in mezzo a voi” (Lc 17, 21).

2. La differenza di livello e di qualità tra il tempo della preparazione e quello del compimento - tra l’antica e la nuova Alleanza - è fatta conoscere da Gesù stesso quando, parlando del suo precursore Giovanni Battista, così si esprime: “In verità vi dico: tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista; tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui” (Mt 11, 11). Giovanni, dalle rive del Giordano (e dal suo carcere), certamente ha contribuito più di chiunque altro, anche più degli antichi profeti (cf. Lc 7, 26-27), alla immediata preparazione delle vie del Messia. Tuttavia egli rimane in un certo senso ancora sulla soglia del nuovo regno, entrato nel mondo con la venuta di Cristo e in via di manifestazione col suo ministero messianico. Soltanto per mezzo di Cristo gli uomini diventano i veri “figli del regno”: cioè del nuovo regno ben superiore a quello di cui i giudei contemporanei si ritenevano gli eredi naturali (cf. Mt 8, 12).

3. Il nuovo regno ha un carattere eminentemente spirituale (…)

4. Questa trascendenza del regno di Dio è data dal fatto che esso ha origine non da un’iniziativa soltanto umana, ma dal piano, dal disegno e dalla volontà di Dio stesso. Gesù Cristo, che lo rende presente e lo attua nel mondo, non è soltanto uno dei profeti mandati da Dio, ma il Figlio consostanziale al padre, che si è fatto uomo con l’Incarnazione. Il regno di Dio è dunque il regno del Padre e del suo Figlio. Il regno di Dio è il regno di Cristo; è il regno dei cieli che si sono aperti sulla terra per concedere agli uomini di entrare in questo nuovo mondo di spiritualità e di eternità (…)

Insieme con il Padre e con il Figlio, anche lo Spirito Santo opera per l’attuazione del Regno già in questo mondo. Gesù stesso lo rivela: il Figlio dell’uomo “scaccia i demoni per virtù dello Spirito di Dio”, e per questo “è certo giunto fra voi il regno di Dio” (Mt 12, 28) (…)

7. Il regno messianico, attuato da Cristo nel mondo, si rivela e precisa definitivamente il suo significato nel contesto della passione e morte in croce. Già all’entrata in Gerusalemme avviene un fatto, disposto da Cristo, che Matteo presenta come realizzazione di una predizione profetica, quella di Zaccaria sul “re che cavalca un asino, un puledro figlio di asina” (Zc 9, 9; Mt 21, 5). Nella mente del profeta, nell’intento di Gesù e nella interpretazione dell’evangelista, l’asinello significava mitezza e umiltà. Gesù era il re mite e umile che entrava nella città davidica, dove col suo sacrificio avrebbe realizzato le profezie sulla vera regalità messianica.

Questa regalità diventa ben chiara durante l’interrogatorio subìto da Gesù al tribunale di Pilato (…) quella davanti al governatore romano

8. È una dichiarazione che conclude tutta l’antica profezia che scorre lungo la storia d’Israele e diventa fatto e rivelazione in Cristo. Le parole di Gesù ci fanno afferrare i bagliori di luce che solcano l’oscurità del mistero condensato nel trinomio: Regno di Dio, Regno messianico, Popolo di Dio convocato nella Chiesa. Su questa scia di luce profetica e messianica, possiamo meglio capire e ripetere, con più chiara comprensione delle parole, la preghiera insegnataci da Gesù (Mt 6, 10): “Venga il tuo Regno”. È il regno del Padre, entrato nel mondo con Cristo; è il regno messianico che per opera dello Spirito Santo si sviluppa nell’uomo e nel mondo per risalire nel seno del Padre, nella gloria dei cieli.

[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 4 settembre 1991]

Primato a Dio, e non sarà tempo perso

Noi vediamo questa grande figura, questa forza nella passione, nella resistenza contro i potenti. Domandiamo: da dove nasce questa vita, questa interiorità così forte, così retta, così coerente, spesa in modo così totale per Dio e preparare la strada a Gesù? La risposta è semplice: dal rapporto con Dio, dalla preghiera, che è il filo conduttore di tutta la sua esistenza […]

L’esistenza intera del Precursore di Gesù è alimentata dal rapporto con Dio, in particolare il periodo trascorso in regioni deserte (cfr Lc 1,80); le regioni deserte che sono luogo della tentazione, ma anche luogo in cui l’uomo sente la propria povertà perché privo di appoggi e sicurezze materiali, e comprende come l’unico punto di riferimento solido rimane Dio stesso. Ma Giovanni Battista non è solo uomo di preghiera, del contatto permanente con Dio, ma anche una guida a questo rapporto. L’Evangelista Luca riportando la preghiera che Gesù insegna ai discepoli, il «Padre nostro», annota che la richiesta viene formulata dai discepoli con queste parole: «Signore insegnaci a pregare, come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli» (cfr Lc 11,1) […]

La vita cristiana esige, per così dire, il «martirio» della fedeltà quotidiana al Vangelo, il coraggio cioè di lasciare che Cristo cresca in noi e sia Cristo ad orientare il nostro pensiero e le nostre azioni. Ma questo può avvenire nella nostra vita solo se è solido il rapporto con Dio. La preghiera non è tempo perso, non è rubare spazio alle attività, anche a quelle apostoliche, ma è esattamente il contrario: solo se se siamo capaci di avere una vita di preghiera fedele, costante, fiduciosa, sarà Dio stesso a darci capacità e forza per vivere in modo felice e sereno, superare le difficoltà e testimoniarlo con coraggio. San Giovanni Battista interceda per noi, affinché sappiamo conservare sempre il primato di Dio nella nostra vita. Grazie.

(Papa Benedetto, Udienza Generale 29 agosto 2012)

Per il suo Nome: Regno di Dio, Regno messianico, Popolo di Dio convocato nella Chiesa

1. Leggiamo nella Costituzione Lumen gentium del Concilio Vaticano II che “i credenti in Cristo (Dio) li ha voluti chiamare nella Santa Chiesa, la quale . . . preparata nella storia del popolo d’Israele e nell’antica Alleanza . . . è stata manifestata dalla effusione dello Spirito (Santo)” (Lumen Gentium, 2). A questa preparazione della Chiesa nell’antica Alleanza abbiamo dedicato la catechesi precedente, nella quale abbiamo visto che, nella progressiva coscienza che Israele prendeva del disegno di Dio attraverso le rivelazioni dei profeti e i fatti stessi della sua storia, si faceva sempre più chiaro il concetto di un futuro regno di Dio, ben più alto ed universale di ogni previsione circa le sorti della dinastia davidica. Oggi passiamo alla considerazione di un altro fatto storico, denso di significato teologico: Gesù Cristo dà inizio alla sua missione messianica con l’annuncio: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino” (Mc 1, 15). Quelle parole segnano l’ingresso “nella pienezza del tempo”, come dirà San Paolo (cf. Gal 4, 4), e preparano il passaggio alla Nuova Alleanza, fondata sul mistero dell’incarnazione redentrice del Figlio e destinata ad essere Alleanza eterna. Nella vita e nella missione di Gesù Cristo il regno di Dio non solo “è vicino” (Lc 10, 9), ma è già presente nel mondo, già agisce nella storia dell’uomo. Lo dice Gesù stesso: “Il regno di Dio è in mezzo a voi” (Lc 17, 21).

2. La differenza di livello e di qualità tra il tempo della preparazione e quello del compimento - tra l’antica e la nuova Alleanza - è fatta conoscere da Gesù stesso quando, parlando del suo precursore Giovanni Battista, così si esprime: “In verità vi dico: tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista; tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui” (Mt 11, 11). Giovanni, dalle rive del Giordano (e dal suo carcere), certamente ha contribuito più di chiunque altro, anche più degli antichi profeti (cf. Lc 7, 26-27), alla immediata preparazione delle vie del Messia. Tuttavia egli rimane in un certo senso ancora sulla soglia del nuovo regno, entrato nel mondo con la venuta di Cristo e in via di manifestazione col suo ministero messianico. Soltanto per mezzo di Cristo gli uomini diventano i veri “figli del regno”: cioè del nuovo regno ben superiore a quello di cui i giudei contemporanei si ritenevano gli eredi naturali (cf. Mt 8, 12).

3. Il nuovo regno ha un carattere eminentemente spirituale. Per entrarvi occorre convertirsi e credere al Vangelo, liberarsi dalle potenze dello spirito delle tenebre, sottomettendosi al potere dello Spirito di Dio che Cristo porta agli uomini. Come dice Gesù: “Se io scaccio i demoni per virtù dello Spirito Santo, è certo giunto tra voi il regno di Dio” (Mt 12, 28; cf. Lc 11, 20).

La natura spirituale e trascendente di questo regno è espressa anche nell’equivalente linguistico che troviamo nei testi evangelici: “Regno dei cieli”. Stupenda immagine che lascia intravedere l’origine e il fine del regno - i “cieli” - e la stessa dignità divino-umana di Colui nel quale il Regno di Dio si concretizza storicamente con l’Incarnazione: Cristo.

4. Questa trascendenza del regno di Dio è data dal fatto che esso ha origine non da un’iniziativa soltanto umana, ma dal piano, dal disegno e dalla volontà di Dio stesso. Gesù Cristo, che lo rende presente e lo attua nel mondo, non è soltanto uno dei profeti mandati da Dio, ma il Figlio consostanziale al padre, che si è fatto uomo con l’Incarnazione. Il regno di Dio è dunque il regno del Padre e del suo Figlio. Il regno di Dio è il regno di Cristo; è il regno dei cieli che si sono aperti sulla terra per concedere agli uomini di entrare in questo nuovo mondo di spiritualità e di eternità. Afferma Gesù: “Tutto mi è stato dato dal Padre mio . . . e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare” (Mt 11, 27). “Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio di avere la vita in se stesso; e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell’uomo” (Gv 5, 26-27).

Insieme con il Padre e con il Figlio, anche lo Spirito Santo opera per l’attuazione del Regno già in questo mondo. Gesù stesso lo rivela: il Figlio dell’uomo “scaccia i demoni per virtù dello Spirito di Dio”, e per questo “è certo giunto fra voi il regno di Dio” (Mt 12, 28).

5. Ma pur attuandosi e sviluppandosi in questo mondo, il Regno di Dio ha la sua finalità nei “cieli”. Trascendente nella sua origine, lo è anche nel suo fine, che si raggiunge nell’eternità, a condizione di essere fedeli a Cristo nella vita presente e lungo tutto il divenire del tempo. Ce ne avverte Gesù quando dice che, in conformità al suo potere di “giudicare” (Gv 5, 27), il Figlio dell’uomo comanderà alla fine del mondo di raccogliere “dal suo regno tutti gli scandali”, ossia tutte le iniquità commesse anche nell’ambito del regno di Cristo. E “allora - aggiunge Gesù - i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro” (Mt 13, 41.43). Sarà allora la piena e definitiva realizzazione del “regno del Padre”, al quale il Figlio rimetterà gli eletti da lui salvati in virtù della Redenzione e con l’opera dello Spirito Santo. Il regno messianico rivelerà allora la sua identità col Regno di Dio (cf. Mt 25, 34; 1 Cor 15, 24).

Vi è dunque un ciclo storico del regno di Cristo, Verbo incarnato, ma l’alfa e l’omega di questo regno, e anzi si direbbe il fondo nel quale esso si apre, vive, si sviluppa e raggiunge il suo pieno compimento, è il “mysterium Trinitatis”. Abbiamo già detto, e ancora vedremo a suo tempo, che in questo mistero affonda le sue radici il “mysterium Ecclesiae”.

6. Punto di passaggio e di collegamento da un mistero all’altro è Cristo, che già nell’antica Alleanza era preannunciato e atteso come un Re-Messia col quale si identificava il Regno di Dio. Nella nuova Alleanza Cristo identifica il regno di Dio con la propria persona e con la propria missione. Infatti egli non solo proclama che, con lui, il regno di Dio è nel mondo, ma insegna a “lasciare per il regno di Dio” tutto ciò che è più caro all’uomo (cf. Lc 18, 29-30) e, in un altro punto, a lasciare tutto questo “per il suo nome” (cf. Mt 19, 29), oppure “a causa mia e a causa del Vangelo” (Mc 10, 29).

Il regno di Dio si identifica dunque con il regno di Cristo. È presente in lui, e in lui si attua. E da lui passa, per sua stessa iniziativa, agli Apostoli, e per loro mezzo a tutti quelli che crederanno in lui: “Io preparo per voi un regno, come il Padre l’ha preparato per me” (Lc 22, 29). È un regno che consiste in una espansione di Cristo stesso nel mondo, nella storia degli uomini, come vita nuova che si attinge da lui e che viene comunicata ai credenti in virtù dello Spirito Santo-Paraclito, mandato da lui (cf. Gv 1, 16; 7, 38-39 15, 26; 16, 7).

7. Il regno messianico, attuato da Cristo nel mondo, si rivela e precisa definitivamente il suo significato nel contesto della passione e morte in croce. Già all’entrata in Gerusalemme avviene un fatto, disposto da Cristo, che Matteo presenta come realizzazione di una predizione profetica, quella di Zaccaria sul “re che cavalca un asino, un puledro figlio di asina” (Zc 9, 9; Mt 21, 5). Nella mente del profeta, nell’intento di Gesù e nella interpretazione dell’evangelista, l’asinello significava mitezza e umiltà. Gesù era il re mite e umile che entrava nella città davidica, dove col suo sacrificio avrebbe realizzato le profezie sulla vera regalità messianica.

Questa regalità diventa ben chiara durante l’interrogatorio subìto da Gesù al tribunale di Pilato. Le accuse fatte a Gesù sono “che sobillava il . . . popolo, impediva di dare tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo re” (Lc 23, 2). Perciò Pilato domanda all’Imputato se egli è re. Ed ecco la risposta di Cristo: “Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù”. L’evangelista narra che “allora Pilato gli disse: - Dunque tu sei re? - Rispose Gesù: - Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce” (Gv 18, 36-37).

8. È una dichiarazione che conclude tutta l’antica profezia che scorre lungo la storia d’Israele e diventa fatto e rivelazione in Cristo. Le parole di Gesù ci fanno afferrare i bagliori di luce che solcano l’oscurità del mistero condensato nel trinomio: Regno di Dio, Regno messianico, Popolo di Dio convocato nella Chiesa. Su questa scia di luce profetica e messianica, possiamo meglio capire e ripetere, con più chiara comprensione delle parole, la preghiera insegnataci da Gesù (Mt 6, 10): “Venga il tuo Regno”. È il regno del Padre, entrato nel mondo con Cristo; è il regno messianico che per opera dello Spirito Santo si sviluppa nell’uomo e nel mondo per risalire nel seno del Padre, nella gloria dei cieli.

[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 4 settembre 1991]

Grande e piccoli

Il «coraggio apostolico di dire sempre la verità», l’«amore pastorale» nell’accogliere la gente «col poco che può dare», la capacità di «dubitare» e di mettere in dubbio la propria vocazione: in questi giorni di Avvento in cui la liturgia mette al centro Giovanni Battista, sono queste le caratteristiche — che furono del precursore — utili perché ogni persona si metta «sulle tracce del Signore».

Nella messa celebrata a Santa Marta giovedì 15 dicembre, Papa Francesco si è soffermato a meditare sulla figura del cugino di Gesù, «il grande Giovanni», che è grande perché «è il più piccolo nel regno dei cieli». E un pensiero speciale il Pontefice ha rivolto proprio ai piccoli a conclusione dell’omelia, quando, riferendosi al pianto di un bambino presente nella cappella con i suoi genitori, ha ricordato che «quando un bambino piange a messa, non dobbiamo cacciarlo via», perché «è la migliore predica», è «la tenerezza di Dio che ci visita». E al termine della messa, a tale proposito, ha aggiunto che proprio un pianto è stata la prima predica di Gesù bambino.

Un’attenzione ai piccoli, agli umili e alla gente semplice, che Papa Francesco ha sottolineato anche nel tracciare il profilo del Battista e, in particolare, la sua attenzione, «da pastore», alle persone che aveva di fronte.

Da Giovanni, «quell’uomo che era nel deserto», tutti si recavano «attirati dalla sua testimonianza». Ma con delle differenze, ha sottolineato il Papa: «Anche i farisei e i dottori della legge andavano a trovarlo, ma con distacco». Il Vangelo sottolinea come anche questi erano presenti ma, «non facendosi battezzare da lui — cioè non ascoltando col cuore, soltanto con le orecchie, per giudicarlo — hanno reso vano il disegno di Dio su di loro». Un distacco simile a quello che i dottori della legge avevano avuto anche dai profeti: «Non ascoltavano i profeti, non seguivano».

Riprendendo il Vangelo di Luca (7, 24-30), il Pontefice ha ricordato come Gesù, alludendo a Giovanni, dicesse alla gente: «Ma cosa siete andati a vedere nel deserto? Uno spettacolo? Una canna agitata dal vento? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi del re»; e «qualcuno» — ha commentato Francesco — anche «negli episcopi». Quella folla invece cercava un profeta. In realtà, ha spiegato il Papa, «l’ultimo dei profeti, l’ultimo di quella schiera di gente che ha incominciato a camminare, dal nostro padre Abramo fino a quel momento». E, a tale riguardo, ha suggerito di leggere anche il capitolo 11 della lettera agli Ebrei.

Si tratta dunque di un profeta, di fatto «l’ultimo», perché dopo di lui giunge il messia. E di lui Gesù dice: «“Siete andati a vedere un profeta, ma più di un profeta”, un grande: “Io vi dico anzi, più di un profeta. Io vi dico fra i nati di donna non vi è alcuno più grande di Giovanni”». Ed era proprio «questo grande» ad attirare la gente.

Un aspetto che il Pontefice ha voluto approfondire chiedendosi: «Dov’era la grandezza di Giovanni per predicare e attirare la gente?», Innanzi tutto, ha risposto, questa si ritrova «nella fedeltà alla sua missione»: Giovanni «era un uomo fedele a quello che il Signore gli aveva chiesto». Quindi «grande perché fedele». E questa grandezza, ha aggiunto, si faceva vedere proprio nella sua predicazione. Infatti Giovanni aveva il coraggio di dire «cose brutte ai farisei, ai dottori della legge, ai sacerdoti. Non diceva loro: “Ma cari, comportatevi bene”. No. Semplicemente diceva loro: “Razza di vipere”». Con quelli che «si avvicinavano per controllare e per vedere, ma mai col cuore aperto», non utilizzava «sfumature», e andava diretto: «Razza di vipere!». Così facendo, «rischiava la vita, sì, ma lui era fedele». Ugualmente fece con Erode, al quale «in faccia» disse: «Adultero, non ti è lecito questo vivere così, adultero!».

Certamente, ha commentato il Papa, «se un parroco oggi nell’omelia domenicale dicesse: “fra voi ci sono alcuni che sono razza di vipere e ci sono tanti adulteri”», il suo vescovo «riceverebbe lettere di sconcerto: “Ma mandate via questo parroco che ci insulta!”». Giovanni, in realtà, insultava perché era «fedele alla sua vocazione e alla verità».

Di tutt’altro tenore era il suo atteggiamento nei confronti della gente con la quale «era tanto comprensivo». E a chi gli chiedeva: «Ma cosa dobbiamo fare per convertirci?» rispondeva semplicemente: «Chi ha del cibo ne dia a quello che non ha. Chi ha due tuniche ne dia una a quello che non ha». Cioé, ha sottolineato Francesco, «incominciava da poco», si comportava come un vero pastore: «profeta grande e pastore». Così «ai pubblicani, che erano i peccatori pubblici, perché sfruttavano il popolo», suggeriva semplicemente: «Non chiedete più del giusto». Cominciava con «un piccolo passo» e li battezzava. Allo stesso modo ai soldati raccomandava: «Non minacciate, né denunciate nessuno. Contentatevi della vostra paga, del vostro stipendio». In parole povere, ha spiegato il Papa facendo un breve inciso, bisogna fare attenzione a «non entrare nel mondo delle tangenti», come avviene quando un poliziotto si fa corrompere per non fare una multa.

Giovanni dunque «era concreto, ma misurato» e, per battezzare «tutti questi peccatori», chiedeva solo un «minimo passo avanti, perché sapeva che con questo passo poi il Signore faceva il resto». E loro «si convertivano».

C’è però di più. Questo «grande profeta», l’unico al quale è stata data la grazia di annunciare Gesù, questo «pastore che capiva la situazione della gente e l’aiutava ad andare avanti col Signore», nonostante fosse «grande, forte, sicuro della sua vocazione, aveva anche momenti bui, dubitava, aveva i suoi dubbi». Lo si legge nel Vangelo dove si spiega che Giovanni «in carcere incominciò a dubitare». Infatti, ha detto il Pontefice, agli occhi di Giovanni, Gesù «era un salvatore non come lui lo aveva immaginato. E forse qualcuno gli insinuava nelle orecchie: “Lui non è! Guarda non fa questo, questo, questo...”. E in carcere, con l’angoscia, il grande, il sicuro della sua vocazione, dubitò». Del resto, ha aggiunto, «i grandi si possono permettere di dubitare, perché sono grandi».

Una risposta chiarificatrice al Battista è venuta dallo stesso Gesù con le parole esplicite «che poi ripeterà nella sinagoga di Nazaret: “Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano. Ai poveri è annunciata la buona notizia e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo”».

Ciò che faceva Gesù con i piccoli, ha spiegato il Papa, «lo faceva anche Giovanni nella predica, con i soldati, con la folla, con i pubblicani». Ciononostante «in carcere incominciò a dubitare». Ed è questo, ha sottolineato, un aspetto «bello», cioè che «i grandi si possono permettere il dubbio». Essi infatti «sono sicuri della vocazione, ma ogni volta che il Signore fa vedere loro una nuova strada del cammino entrano nel dubbio». E subentrano le domande: «Ma questo non è ortodosso, questo è eretico, questo non è il messia che io aspettavo... Il diavolo fa questo lavoro e qualche amico anche aiuta, no?». Proprio qui sta «la grandezza di Giovanni, un grande, l’ultimo di quella schiera di credenti che è incominciata con Abramo, quello che predica la conversione, quello che non usa mezze parole per condannare i superbi, quello che alla fine della vita si permette di dubitare». Ha concluso Francesco: «Questo è un bel programma di vita cristiana».

Perciò il Pontefice ha invitato tutti a chiedere «a Giovanni la grazia del coraggio apostolico di dire sempre le cose con verità»; quella «dell’amore pastorale», cioè «di ricevere la gente col poco che si può dare, il primo passo»; e «anche la grazia di dubitare». Perché può accadere che «alla fine della vita», ci si possa chiedere: «Ma è vero tutto quello che io ho creduto o sono fantasie?»: è «la tentazione contro la fede, contro il Signore». Allora è importante che «il grande Giovanni, che è il più piccolo nel regno dei cieli, per questo è grande, ci aiuti su questa strada sulle tracce del Signore».

[Papa Francesco, s. Marta, in L’Osservatore Romano 16/12/2016]

2a Domenica di Avvento (anno A)

2a Domenica di Avvento (anno A) [7 Dicembre 2025]

Dio ci benedica e la Vergine ci protegga! Da questa domenica oltre al finale riassunto sintetico degli elementi più importanti di ogni lettura unisco un breve commento di un Padre della Chiesa al Vangelo.

*Prima Lettura dal libro del profeta Isaia (11,1-10)

Isaia parla della radice di Iesse e si riferisce alla discendenza del re Davide. Iesse aveva otto figli, Dio fece scegliere a Samuele non il più forte o il maggiore, ma il più giovane: Davide, il pastore, che divenne il più grande re d’Israele. Da quel momento Iesse divenne il capostipite di una dinastia rappresentata spesso come un albero destinato a un grande futuro, che non sarebbe mai dovuto morire. Il profeta Natan aveva promesso a Davide che i suoi discendenti avrebbero regnato per sempre e avrebbero portato al popolo unità e pace. Ma nella storia, i re della sua discendenza non hanno mantenuto pienamente queste promesse. Tuttavia, proprio dalle delusioni nasce una speranza più forte: se Dio ha promesso, allora si compirà. Come nasce l’idea di Messia? Il termine “messia” (in ebraico mashiach = “unto”) in origine indicava ogni re, perché veniva “unto” con l’olio nel giorno dell’incoronazione. Col tempo, però, la parola “messia” ha assunto il senso di “re ideale”, colui che porta giustizia, pace e felicità. Quando Isaia dice: “Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse”, significa: anche se la dinastia di Davide sembra un albero morto, Dio può far nascere un germoglio nuovo, un re ideale: il Messia, che sarà guidato dallo Spirito del Signore. Su di lui riposeranno i sette doni dello Spirito, simbolo della pienezza: sapienza, intelligenza, spirito di consiglio, e di fortezza, conoscenza, di timore del Signore che non è paura, ma fiducia e rispetto da figlio. Il Messia governerà come Dio vuole: con giustizia e fedeltà e il suo compito sarà fare guerra all’ingiustizia: Giudicherà con giustizia i miseri … non secondo l’apparenza… farà morire la malvagità con il soffio delle sue labbra. “L’empio” non indica una persona, ma la malvagità stessa come dire “fare la guerra alla guerra”. Isaia descrive un mondo dove il lupo vive con l’agnello, il bambino gioca senza paura, non c’è più violenza né conflitto. Non è un ritorno al paradiso terrestre, ma il compimento finale del progetto di Dio, quando la conoscenza del Signore riempirà la terra. La radice di Iesse sarà un segno per tutti i popoli e il Messia non riguarda solo Israele, ma tutte le nazioni. Gesù stesso riprenderà questa idea: “Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me.” (Gv 12,32) Isaia predica nel VIII secolo a.C., in un tempo di pressione politica e minacce da parte di imperi vicini. L’albero di Davide sembra proprio morto, ma Isaia invita a non perdere la speranza. La “favola degli animali” usa simboli per parlare degli uomini, come farà molti secoli dopo La Fontaine e costituisce una promessa di pace, di fraternità e di riconciliazione universale. Martin Luther King, nel suo discorso “I have a dream”, si ispirerà direttamente a queste immagini usate da Isaia (Cf.11, 2): un mondo dove giustizia e fraternità vincono la violenza.

Il tema centrale si riassume in una frase: Dal tronco apparentemente morto della dinastia di Davide, Dio è così fedele che, quando tutto sembra finito, fa rinascere la sua promessa da un frammento, da un ceppo: la speranza nasce proprio là dove l’uomo non vede più nulla. Dio farà sorgere un Messia guidato dallo Spirito, che combatterà l’ingiustizia e porterà la pace universale a tutti i popoli. Dio è fedele, e anche da un tronco morto può far nascere vita nuova. È la pace messianica, la riconciliazione finale della creazione.Ci sono momenti in cui anche noi ci sentiamo come un albero tagliato: fallimenti, delusioni, peccati ripetuti, relazioni spezzate, progetti che non si realizzano, comunità che sembrano perdere forza. Isaia annuncia: Dio non ha finito anche con te e proprio dove tu non vedi futuro, Lui vede un germoglio. Continua anche tu a sperare perché Dio vede germogli dove noi vediamo solo legno secco.

*Salmo responsoriale (71/72, 1-2.7-8.12-13.17)

Il Salmo 71/72 è una preghiera nata dopo l’esilio babilonese, in un tempo in cui non esisteva più un re in Israele. Ciò significa che il salmo non parla più di un sovrano terreno, ma del re promesso da Dio: il Messia. Poiché è Dio a prometterlo, la realizzazione è certa. L’intera Bibbia è attraversata da una speranza indistruttibile: la storia ha un significato e una direzione e Dio ha un progetto di felicità per l’umanità. Questo progetto assume nomi diversi (Giorno del Signore, Regno dei cieli, Disegno benevolo), ma è sempre lo stesso: come un innamorato che ripete parole d’amore, Dio ripropone senza stancarsi il suo piano di salvezza.

Questo progetto è annunciato fin dall’inizio, nella vocazione di Abramo (Gen 12,3): “In te saranno benedette tutte le famiglie della terra”. La rivelazione è dunque universale fin dall’origine. Israele è eletto non per gestire un privilegio, ma per essere servizio e segno per tutti i popoli. Il salmo riprende questa promessa: nel Messia tutte le nazioni saranno benedette e lo chiameranno beato. Riprende anche l’altra promessa ad Abramo (Gen 15,18), cioè il dono della terra “dal torrente d’Egitto al grande fiume”. In eco, il salmo dice: “Dominerà da mare a mare e dal Fiume ai confini della terra”. Il libro del Siracide (Sir 44,21) conferma questa lettura, collegando insieme benedizione universale, moltiplicazione della discendenza ed eredità estesa. Anche se oggi un’idea di sovrano universale può sembrare lontana dalla sensibilità democratica e anzi si teme l’imposizione di un’autorità mondiale occulta che dominerebbe l’intera umanità, la Bibbia ricorda che ogni sovrano è solo uno strumento nelle mani di Dio, e ciò che conta è il popolo considerando un solo vasto opolo l’intera umanitàe il salmo annuncia un’umanità pacificata: In quei giorni fiorirà la giustizia, grande pace fino alla fine dei tempi, sconfitte la povertà e l’oppressione. Il sogno di giustizia e pace attraversa tutta la Scrittura: Gerusalemme significa “città della pace”; Deuteronomio 15 afferma che non ci sarà più alcun povero. Il salmo si inserisce in questa linea: il Messia soccorrerà il povero che invoca, il debole senza aiuto, il misero che non ha difesa. La preghiera del salmo non serve a ricordare a Dio le sue promesse, perché Dio non dimentica. Serve invece all’uomo per imparare a guardare il mondo con gli occhi di Dio, ricordare il suo progetto e trovare la forza per lavorare alla sua realizzazione. Giustizia, pace e liberazione dei poveri non arriveranno magicamente: Dio invita i credenti a cooperare, lasciandosi guidare dallo Spirito Santo con luce, forza e grazia.

Elementi importanti da ricordare: +Il Salmo 72 è messianico: scritto quando non c’erano più re, annuncia il Messia promesso da Dio.+La storia ha un senso: Dio ha un progetto di felicità per tutta l’umanità.+Le promesse ad Abramo sono il fondamento: benedizione universale e eredità senza confini.+Il Messia sarà strumento di Dio, al servizio del popolo e non del potere.+Il mondo che viene sarà segnato da giustizia, pace e fine della povertà. +La preghiera non serve a convincere Dio, ma educa noi: apre gli occhi al progetto divino. +La pace e la giustizia arriveranno anche attraverso l’impegno umano guidato dallo Spirito.

*Seconda Lettura dalla lettera di san Paolo ai Romani (15, 4-9)

San Paolo scrive ai Romani: “Tutto ciò che è stato scritto prima di noi , è stato scritto per la nostra istruzione …perché teniamo viva la speranza”. Questa frase è la chiave per leggere tutta la Bibbia: la Scrittura esiste per illuminare, liberare, dare speranza. Se un testo sembra oscuro o duro, ciò significa semplicemente che non l’abbiamo ancora compreso fino in fondo: la Buona Notizia è sempre presente e bisogna scavare per trovarla, come in un tesoro nascosto. La Scrittura alimenta la speranza perché annuncia in ogni pagina un unico progetto di Dio: quel “disegno misericordioso” che è la grande storia d’amore di Dio con l’umanità. Tutta la Bibbia, dall’Antico al Nuovo Testamento, ha un solo soggetto: il progetto di salvezza e di comunione che Dio vuole realizzare nel Messia. Paolo passa poi a un tema concreto: i cristiani di Roma erano divisi. C’erano due gruppi: cristiani provenienti dal giudaismo, ancora legati alle pratiche religiose e alimentari ebraiche; cristiani provenienti dal paganesimo, che consideravano tali osservanze superate. Da questa diversità nascevano discordie, giudizi reciproci e sospetto. Le divergenze liturgiche e culturali diventavano scontri veri e propri. Una situazione molto simile alle tensioni che esistono anche oggi nella Chiesa tra sensibilità diverse. Paolo non propone di dividere la comunità in due gruppi separati. Propone invece la via della coabitazione, la costruzione della pace, la pazienza e la tolleranza reciproca, invitando tutti a ricercare ciò che favorisce la pace e ciò che edifica la comunità. Ognuno cerchi il bene dell’altro e “il Dio della perseveranza e della consolazione” vi conceda di vivere concordi secondo Cristo. Il principio fondamentale è: “Accoglietevi gli uni gli altri come Cristo ha accolto voi”. Paolo ricorda che Cristo ha preso su di sé la missione del Servo di Dio annunciato da Isaia: scelto ed eletto da Dio, formato ogni mattina dalla Parola, donatore della propria vita, portatore di salvezza a tutte le nazioni. Cristo, morendo e risorgendo, ha unito i Giudei, salvati in continuità con la loro Alleanza e i pagani, salvati dalla gratuita misericordia divina. Per questo nessuno può vantare una superiorità, anzi tutto è grazia, tutto è dono del Cristo e il vero culto è questo: superare il passato, riconoscere il dono ricevuto, accogliersi senza distinzioni, cantare insieme la fedeltà e la misericordia di Dio.

Elementi importanti da ricordare: +La Scrittura esiste per dare speranza. Ogni pagina della Bibbia è Buona Notizia. Se non troviamo liberazione, non abbiamo ancora capito il testo. + La Bibbia annuncia un unico progetto. Il “disegno provvidenziale” di Dio: portare l’umanità alla comunione e alla salvezza tramite il Messia. +Paolo corregge una comunità divisa: A Roma c’erano tensioni tra cristiani di origine ebraica e pagana. Le differenze pratiche e culturali creavano giudizi e conflitti. La soluzione cristiana non è separarsi. Paolo propone coabitazione, pazienza, edificazione reciproca. La comunità è un “edificio” che va costruito con pace e tolleranza. +Il modello è Cristo Servo che ha unito tutti: ebrei e pagani. Nessuno può vantarsi: tutto è grazia. +Parola d’ordine: accoglienza: Accoglietevi come Cristo vi ha accolti. La Chiesa è viva quando supera le divisioni e vive la misericordia.

*Dal Vangelo secondo Matteo (3,1-12)

Quando Giovanni Battista inizia la sua predicazione, la Giudea è sotto dominazione romana da 90 anni, Erode è al potere ma profondamente detestato; le correnti religiose sono divise e confuse; ci sono collaborazionisti, resistenti, falsi profeti, agitatori messianici. Il popolo è stanco e disorientato e in questo clima nasce la predicazione di Giovanni che vive nel deserto di Giudea (tra Gerusalemme e il Giordano). Matteo insiste sul senso spirituale del deserto: ricorda l’Esodo, l’Alleanza, la purificazione, il rapporto d’amore tra Dio e Israele (Osea) e vede il deserto come il luogo del ritorno alla verità e della decisione. In Giovanni tutto richiama i grandi profeti: Veste di peli di cammello, si ciba di locuste e miele, vive con uno stile ascetico. Molti lo considerano il possibile ritorno di Elia, atteso per preparare la venuta di Dio (Ml 3,23). La sua predicazione ha il doppio tono profetico: Dolce e consolante per gli umili; duro e provocatorio per gli orgogliosi. L’espressione “razza di vipere” non è un insulto personale, ma un modo per dire: “state seguendo la logica del serpente tentatore”, ed è quindi un invito a cambiare atteggiamento. Giovanni invita tutti a compiere un retto discernimento nella propria vita: ciò che è sano rimanga, ciò che è corrotto venga eliminato. E per essere incisivo usa immagini forti: Fuoco che brucia la paglia (richiamo al profeta Malachia), setaccio che separa grano e pula, aia dove si compie la scelta - e questo è il significato: Tutto ciò che in noi è morte sarà purificato; tutto ciò che è autentico sarà salvato e custodito. È un giudizio liberante, non distruttivo. Giovanni annuncia Gesù: “Io vi battezzo nell’acqua, ma colui che viene dopo di me…vi battezzerà nello Spirito Santo e fuoco”. Solo Dio può dare lo Spirito e dunque Giovanni afferma implicitamente la divinità di Gesù. Le immagini usate:“Più forte di me” è un attributo tipico di Dio. “Non sono degno di portargli o sciogliergli i sandali”: con questo riconosce in Gesù una dignità divina. Pur essendo maestro seguito da discepoli, Giovanni si mette in seconda fila; riconosce la superiorità di Gesù e apre la strada al Messia. La sua grandezza consiste proprio nel far spazio. Matteo lo mostra come “voce nel deserto” con riferimento a Isaia 40,3, legato anche a Elia (2 Re 1,8; Ml 3,23), nella linea dei profeti per introdurre Gesù come Dio presente e giudice. I capitoli 3-4 di Matteo sono una cerniera: Qui comincia la predicazione del Regno.

Elementi importanti da ricordare: +Giovanni appare in un contesto di oppressione e confusione morale: la sua parola porta luce e discernimento. +Il deserto è luogo di nuova alleanza, verità e conversione. +Giovanni si presenta con segni profetici (vestito, cibo, stile) che ricordano Elia. +La sua predicazione è doppia: consolazione ai piccoli, provocazione per chi è sicuro di sé. +Il giudizio è interiore, non contro categorie di persone: purifica il male in ciascuno. Il fuoco non distrugge l’uomo, ma ciò che in lui è morto: è un fuoco d’amore e verità. +Gesù compie la purificazione battezzando nello Spirito Santo, cosa che solo Dio può fare e Giovanni riconosce la divinità di Gesù con gesti di grande umiltà. +La grandezza del Precursore sta nel farsi da parte per lasciare spazio al Messia e Matteo lo colloca come ponte tra l’Antica e la Nuova Alleanza, inaugurando la predicazione del Regno.

San Giovanni Crisostomo – Commento a Matteo 3,1-12

“Giovanni appare nel deserto non per caso, ma per richiamare l’antico cammino di Israele.

Nel deserto Israele fu educato, e nel deserto ora ricomincia la conversione. Il suo abito rude e il cibo semplice mostrano che egli è libero da ogni vanità, come Elia. Per questo il popolo, stanco dei capi del tempo, accorre a lui: vede in Giovanni un uomo veritiero, che non cerca la gloria ma conduce alla verità.” Poi Crisostomo spiega il contenuto profetico e morale della predicazione di Giovanni: Chiamando “razza di vipere” non li insulta, ma li scuote perché si rendano conto del veleno che li corrompe. Non attacca le persone, ma il male che le possiede.

Il giudizio che annuncia non è contro gli uomini, ma contro le loro opere cattive: il fuoco brucia la colpa, non la natura dell’uomo.” E riguardo all’annuncio del Messia: “Dicendo: “Viene dopo di me Uno più forte di me”, Giovanni non si paragona a un altro uomo, ma a Dio. Poiché solo di Dio si dice che è il Forte. E quando aggiunge: “Vi battezzerà nello Spirito Santo”, confessa apertamente che Colui che viene ha potere divino. Per questo dichiara di non essere degno neppure di sciogliergli i sandali: non perché disprezzi se stesso, ma perché riconosce la grandezza di Cristo.” Infine, Crisostomo interpreta la missione del Precursore:

“La sua grandezza consiste nel diminuire perché Cristo cresca. È la voce che prepara la Parola; è il ponte che congiunge l’Antica Alleanza alla Nuova. Egli mostra che tutto ciò che i profeti attendevano si compie ora: il Re è vicino, e il Regno comincia.»

+Giovanni D’Ercole

La Ragione larga di Dio non è secondo “fortuna”, o “misura”

Il Giogo sui Piccoli: Religione trasformata in ossessione (per “trattenuti”)

(Mt 11,28-30)

I rabbini sceglievano i discepoli fra coloro che avevano maggiori capacità intellettive e ascetiche.

Gesù invece va a cercare i fuori del giro, gli «infanti» (v.25) che neppure avevano stima di sé.

Egli liberava proprio i malfermi da costrizioni esterne, e consentiva che ciascuno sprigionasse la sua forza interiore.

Cristo non annuncia un Dio lontanissimo, bensì vicinissimo; e l’itinerario efficace per diventare intimi col Padre è sapersi famigliari disciolti.

Solo qui possiamo coglierlo nel centro del suo ‘svelamento’: potenza sapiente, soccorrevole, unita; per noi, come siamo.

Gli esperti della religione ufficiale - stracolmi di amor proprio e senso d’elezione - predicavano un onnipotente Sovrano da convincere con atteggiamenti sicuri e fare artificioso, tagliente, imperioso.

Non lasciavano essere né diventare. L’intransigenza era segno che non conoscevano il Padre.

L’Eterno trasformato in Controllore era divenuto fonte di discriminazione e ossessione per la vita intima delle persone minute, vessate dall’insicurezza del distinguere-evitare-osservare, e dai dubbi di coscienza.

Scomodati dal vivere in prima persona [e come ceto] la conversione che predicavano agli altri, i professori non s’accorgevano di doversi svuotare di assurde presunzioni e diventare - loro - alunni della gente normale.

Non siamo i sottoposti d’un Signore accigliato e tutto distante - però manipolatore. E che chiede di stare sempre allerta, con sforzo.

I nuovi, le nullità, i senza voce, inadeguati e invisibili, non sanno calcolare in termini di norma e codice - «giogo» antico (vv.29-30) che schiaccia le vocazioni.

Nessuno è abilitato da Dio a forzare le direzioni, tener d’occhio gli altri in modo maniacale, perfezionista e meticoloso [esasperando i fallimenti].

Il Padre non vuole esacerbare gli eventi regolando ogni dettaglio anche “spirituale” a partire da schemi irritanti di vigilanza che non ci appartengono.

I figli preferiscono lasciar fluire i modi personali di affrontare la realtà; così rintracciandone le energie essenziali e spontanee.

Ragioniamo secondo codici di vita e umanizzazione: indole, storia irripetibile, influssi culturali, amicizie di carattere largo. Non viviamo per prevenire.

Solo così possiamo arricchire l’esperienza fondamentale: l’Amore - che non viene da giudizi, tagli e separazioni, ma dalla relazione Padre-Figlio. Unica che non stizzisce.

Radice della trasformazione dell’essere nell’Imprevedibile di Dio è appunto il nascondimento, la ‘tapineria’ [(tapeínōsis, ‘abbassamento’), da ταπεινός (tapeinós, “basso”) [v.29; Lc 1,48].

Solo chi ama la forza inizia dal troppo distante da sé.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Subisci da qualche guida o da te stesso una sorta di complesso del controllore?

[Mercoledì 2.a sett. Avvento, 10 dicembre 2025]

Il Giogo sui Piccoli

Religione trasformata in ossessione - per “trattenuti”

(Mt 11,28-30)

I rabbini sceglievano i discepoli fra coloro che avevano maggiori capacità intellettive e ascetiche. Gesù invece va a cercare i fuori del giro, gli «infanti» (v.25) che neppure avevano stima di sé.

Anche per la rinascita che oggi si prospetta, Cristo non ha bisogno di finti fenomeni, anzi è Lui che libera da costrizioni esterne; sprigiona la forza interiore [e sana pure il cervello].

Nell’intimità del Mistero della vita divina entra chi sa ricevere tutto e molla la presa - ma rimane se stesso.

Dio non è lontanissimo, bensì vicinissimo; non è grande, ma piccolo: l’itinerario efficace per diventare intimi col Padre non è farsi subalterni con sforzo, ma sapersi famigliari disciolti.

Solo qui possiamo coglierlo nel centro del suo svelamento: potenza sapiente, soccorrevole, unita; per noi, come siamo.

Gli esperti della religione ufficiale - stracolmi di amor proprio e senso d’elezione - predicavano un Dio da convincere con atteggiamenti sicuri e fare artificioso, tagliente, imperioso.

Non lasciavano essere né diventare. L’intransigenza era segno che non conoscevano il Padre.

L’Eterno trasformato in Controllore era divenuto fonte di discriminazione e ossessione per la vita intima delle persone minute, vessate dall’insicurezza del distinguere-evitare-osservare, e dai dubbi di coscienza.

Scomodati dal vivere in prima persona (e come ceto) la conversione che predicavano agli altri, i professori non s’accorgevano di doversi svuotare di assurde presunzioni e diventare - loro - alunni della gente normale.

Insomma, come figli siamo incessantemente invitati a edificare Famiglia poliedrica, dove non si sta sempre in allerta.

Non siamo i sottoposti d’un Signore accigliato e tutto distante - però manipolatore.

Piuttosto, i chiamati a una scelta paradossale, personale e di ceto: e senza forzature, riconoscersi - mettersi a fianco degli umiliati e vessati.

Ciò mentre la falsa pietà di provincia continua a far trascinare fardelli - proprio quelli dei contrastati e stancati, dall’esistenza resa più esitante anziché libera; ossessionata e greve, anziché leggera.

Perché? Senza giri di parole, l’Enciclica Fratelli Tutti risponderebbe:

«Il modo migliore per dominare e avanzare senza limiti è seminare la mancanza di speranza e suscitare la sfiducia costante, benché mascherata con la difesa di alcuni valori» (n.15).

Come dire: quando le autorità e i primi della classe sono poco credibili, unicamente la seminagione della paura produce significativi condizionamenti nel popolo, e lo mette a guinzaglio.

Nella Chiesa diffusa, solo da pochi decenni abbiamo superato il cliché delle predicazioni moralistiche e terroristiche [ad es. anche in tempo di Avvento] disgiunte da un meridiano senso di umanizzazione.

Gli esclusi, abbattuti e sfiancati da adempimenti senza senso hanno tuttavia continuato a incontrare il Salvatore francamente, trovando riposo dell’anima, convinzione, pace, equilibrio, speranza.

D’istinto, sono riusciti a ritagliarsi ciò che nessuna religione piramidale aveva mai saputo porgere e dispiegare.

In tal guisa, i nuovi, le nullità, i senza voce inadeguati e invisibili, mai sanno calcolare in termini di dottrina e leggi, norma e codice - «giogo» antico (vv.29-30) insopportabile, che schiaccia persone e vocazioni concrete; autonomie o comunionalità particolari.

Insomma, nessun “patriarca” è abilitato da Dio a impacchettare la nostra anima, forzare le direzioni, e tenerci d’occhio in modo maniacale, perfezionista e meticoloso.

Esasperando i fallimenti, a tutto campo.

Ciascuno ha un modo di stare al mondo connaturato, tutto suo - perfino se abitudinario. È opportunità d’impulso e ricchezza per tutti.

Noi stessi non vogliamo esacerbare gli eventi regolando ogni dettaglio anche “spirituale” a partire da schemi irritanti di vigilanza che non ci appartengono.

Preferiamo lasciar fluire i modi personali di affrontare la realtà; così rintracciandone le energie essenziali e spontanee.

Ragioniamo secondo codici di vita e umanizzazione: indole, storia irripetibile, influssi culturali, amicizie di carattere largo. Non viviamo per prevenire.

Solo così possiamo arricchire l’esperienza fondamentale: l’Amore - che non viene da giudizi, tagli e separazioni, ma dalla relazione Padre-Figlio. Unica che non stizzisce.

Radice della trasformazione dell’essere nell’Imprevedibile di Dio è appunto il nascondimento, la ‘tapineria’ [(tapeínōsis, ‘abbassamento’), da ταπεινός (tapeinós, “basso”) [v.29 testo greco; Lc 1,48].

Solo chi ama la forza inizia dal troppo distante da sé.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

In comunità ti cogli più o meno libero e sereno?

La tua Chiamata ottiene respiro o senti l’aggravio altrui di dubbi, giudizi, divieti e prescrizioni?

Subisci da qualche guida o da te stesso una sorta di complesso del controllore?

Bisogno di essere liberati

L'uomo ha bisogno di essere liberato dalle oppressioni materiali, ma deve essere salvato, e più profondamente, dai mali che affliggono lo spirito. E chi può salvarlo se non Dio, che è Amore e ha rivelato il suo volto di Padre onnipotente e misericordioso in Gesù Cristo? La nostra salda speranza è dunque Cristo: in Lui, Dio ci ha amato fino all'estremo e ci ha dato la vita in abbondanza (cfr Gv 10,10), quella vita che ogni persona, talora persino inconsapevolmente, anela a possedere.

"Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro". Queste parole di Gesù, scritte a grandi lettere sopra la porta della vostra Cattedrale di Brno, Egli le indirizza ora a ciascuno di noi ed aggiunge: "Imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita" (Mt 11,29-30). Possiamo restare indifferenti dinanzi al suo amore? Qui, come altrove, nei secoli passati tanti hanno sofferto per mantenersi fedeli al Vangelo e non hanno perso la speranza; tanti si sono sacrificati per ridare dignità all'uomo e libertà ai popoli, trovando nell'adesione generosa a Cristo la forza per costruire una nuova umanità. E pure nell'attuale società, dove tante forme di povertà nascono dall'isolamento, dal non essere amati, dal rifiuto di Dio e da un'originaria tragica chiusura dell'uomo che pensa di poter bastare a se stesso, oppure di essere solo un fatto insignificante e passeggero; in questo nostro mondo che è alienato "quando si affida a progetti solo umani" (cfr Caritas in veritate, 53), solo Cristo può essere la nostra certa speranza. Questo è l'annuncio che noi cristiani siamo chiamati a diffondere ogni giorno, con la nostra testimonianza.

[Papa Benedetto, omelia Aeroporto Tuřany di Brno 27 settembre 2009]

Verità nascosta, dolce Giogo

1. “Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli...” (Mt 11,25).

Questa frase del Vangelo dell’odierna domenica di luglio si affaccia alla mente, cari fratelli e sorelle, nel momento in cui ci siamo riuniti per la recita dell’Angelus.

Maria è colei alla quale è stato rivelato di più, nel momento in cui si presentò innanzi a Lei l’Angelo del Signore, annunziando: “Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù” (Lc 1,31).

A Lei per prima giunge questa Verità che trasforma il mondo..., Verità tanto spesso nascosta “ai sapienti ed agli intelligenti” di questo mondo... Ed Essa, Maria di Nazaret, l’accetta con la massima semplicità dello spirito e, perciò, nella più autentica pienezza.

Riunendoci per la preghiera dell’Angelus, apriamo continuamente i nostri cuori alla stessa Verità Divina con una simile semplicità! Giunga essa a noi sempre di nuovo, nei diversi luoghi e nelle diverse circostanze della vita, sia nel lavoro che nel riposo, come adesso nel tempo delle vacanze.

Questa Verità Divina ci permetta di costruire dappertutto e quotidianamente la vita alla quale siamo stati chiamati in Cristo...: ci permetta ripetere con Cristo: “Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra”. Tale frutto della preghiera dell’Angelus io invoco sia per voi, cari fratelli e sorelle, sia per me.

2. Prego poi per voi, per ciascuno di voi, e per me, affinché si compiano su di noi le parole che Gesù rivolge nell’odierna liturgia a tutti coloro che sono “affaticati ed oppressi”, diciamo: sofferenti.

Ecco, Egli dice: “Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero” (Mt 11,29-30).

Per il compimento di queste sacre parole su me stesso, particolarmente nel presente periodo della mia vita, e anche su tanti, tanti miei fratelli e sorelle che risentono forse ancor di più il loro “dolce giogo”, prego Maria, Salute degli infermi, / Maria, Rifugio dei peccatori / Conforto degli afflitti, / Maria, Aiuto dei Cristiani / e prego tutti i santi.

[Papa Giovanni Paolo II, Angelus 5 luglio 1981]

The ability to be amazed at things around us promotes religious experience and makes the encounter with the Lord more fruitful. On the contrary, the inability to marvel makes us indifferent and widens the gap between the journey of faith and daily life (Pope Francis)

La capacità di stupirsi delle cose che ci circondano favorisce l’esperienza religiosa e rende fecondo l’incontro con il Signore. Al contrario, l’incapacità di stupirci rende indifferenti e allarga le distanze tra il cammino di fede e la vita di ogni giorno (Papa Francesco)

An ancient hermit says: “The Beatitudes are gifts of God and we must say a great ‘thank you’ to him for them and for the rewards that derive from them, namely the Kingdom of God in the century to come and consolation here; the fullness of every good and mercy on God’s part … once we have become images of Christ on earth” (Peter of Damascus) [Pope Benedict]

Afferma un antico eremita: «Le Beatitudini sono doni di Dio, e dobbiamo rendergli grandi grazie per esse e per le ricompense che ne derivano, cioè il Regno dei Cieli nel secolo futuro, la consolazione qui, la pienezza di ogni bene e misericordia da parte di Dio … una volta che si sia divenuti immagine del Cristo sulla terra» (Pietro di Damasco) [Papa Benedetto]

And quite often we too, beaten by the trials of life, have cried out to the Lord: “Why do you remain silent and do nothing for me?”. Especially when it seems we are sinking, because love or the project in which we had laid great hopes disappears (Pope Francis)

E tante volte anche noi, assaliti dalle prove della vita, abbiamo gridato al Signore: “Perché resti in silenzio e non fai nulla per me?”. Soprattutto quando ci sembra di affondare, perché l’amore o il progetto nel quale avevamo riposto grandi speranze svanisce (Papa Francesco)

The Kingdom of God grows here on earth, in the history of humanity, by virtue of an initial sowing, that is, of a foundation, which comes from God, and of a mysterious work of God himself, which continues to cultivate the Church down the centuries. The scythe of sacrifice is also present in God's action with regard to the Kingdom: the development of the Kingdom cannot be achieved without suffering (John Paul II)

Il Regno di Dio cresce qui sulla terra, nella storia dell’umanità, in virtù di una semina iniziale, cioè di una fondazione, che viene da Dio, e di un misterioso operare di Dio stesso, che continua a coltivare la Chiesa lungo i secoli. Nell’azione di Dio in ordine al Regno è presente anche la falce del sacrificio: lo sviluppo del Regno non si realizza senza sofferenza (Giovanni Paolo II)

For those who first heard Jesus, as for us, the symbol of light evokes the desire for truth and the thirst for the fullness of knowledge which are imprinted deep within every human being. When the light fades or vanishes altogether, we no longer see things as they really are. In the heart of the night we can feel frightened and insecure, and we impatiently await the coming of the light of dawn. Dear young people, it is up to you to be the watchmen of the morning (cf. Is 21:11-12) who announce the coming of the sun who is the Risen Christ! (John Paul II)

Per quanti da principio ascoltarono Gesù, come anche per noi, il simbolo della luce evoca il desiderio di verità e la sete di giungere alla pienezza della conoscenza, impressi nell'intimo di ogni essere umano. Quando la luce va scemando o scompare del tutto, non si riesce più a distinguere la realtà circostante (Giovanni Paolo II)

duevie.art

don Giuseppe Nespeca

Tel. 333-1329741

Disclaimer

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.

Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.

L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.