don Giuseppe Nespeca

Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".

Maria Ss.ma Madre di Dio

Maria SS. Madre di Dio (anno A) [1 gennaio 2026]

Dio ci benedica e la Vergine ci protegga! Auguri per il nuovo anno invocando la benedizione di Dio su tutto il 2026

*Prima Lettura dal libro dei Numeri (6, 22-27)

La benedizione “Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia” proviene dal Libro dei Numeri ed era pronunciata dai sacerdoti d’Israele fin dai tempi di Aronne. È entrata stabilmente anche nella liturgia cristiana, come benedizione solenne conclusiva della Messa. L’espressione “invocare il Nome di Dio” va compresa nel contesto biblico: il Nome rappresenta la persona stessa, la sua presenza, la sua protezione. Per questo, pronunciare il Nome di Dio sul popolo significa collocarlo sotto la sua custodia. Quando Dio rivela il suo Nome, si rende accessibile alla preghiera del suo popolo. Di conseguenza, ogni offesa al popolo di Dio è un’offesa al suo stesso Nome. Questo illumina anche le parole di Gesù sul farsi prossimo ai più piccoli: Dio ha posto il suo Nome su ogni persona, che va dunque guardata con rispetto e con occhi nuovi. La benedizione è formulata al singolare (ti benedica), ma si riferisce all’intero popolo: è un singolare collettivo, che Israele ha compreso come esteso a tutta l’umanità. L’uso del congiuntivo non indica un dubbio sulla volontà di Dio di benedire, poiché Dio benedice incessantemente; esso esprime piuttosto la libertà dell’uomo di accogliere o rifiutare questa benedizione. Benedire significa, nel senso biblico, che Dio “dice bene” dell’uomo. La sua Parola è efficace e trasformante: quando Dio dice il bene, lo realizza. Chiedere la benedizione equivale ad aprirsi alla sua azione che trasforma e fa vivere. Essere benedetti non significa essere preservati dalle prove, ma viverle nella comunione con Dio, dentro l’Alleanza, certi della sua presenza fedele. Questo trova il suo compimento in Maria, madre di Dio, la “piena di grazia”, su cui il Nome di Dio è posto in modo unico e definitivo. Il testo ebraico originario arricchisce ulteriormente il significato: il Nome YHWH è promessa di presenza continua e la forma verbale indica una benedizione che attraversa passato, presente e futuro. Dio ha benedetto, benedice e benedirà per sempre il suo popolo.

Elementi importanti: +La benedizione di Nm 6 come patrimonio ebraico e cristiano. +Il Nome di Dio come presenza, protezione e appartenenza. +Il singolare collettivo: benedizione per tutto il popolo e per l’umanità. +Il congiuntivo come espressione della libertà umana di accogliere la grazia. +La benedizione come Parola efficace che trasforma. +Benedizione non come assenza di prove, ma come comunione con Dio. +Maria come pienamente benedetta e portatrice del Nome. +La ricchezza del testo ebraico: benedizione eterna di YHWH.

*Salmo responsoriale (66/67)

Il Salmo 66 risponde in modo armonioso alla benedizione sacerdotale del Libro dei Numeri: “Il Signore ti benedica e ti custodisca”. È lo stesso clima spirituale che attraversa il salmo: la certezza che Dio accompagna il suo popolo. Dire che Dio benedice significa affermare che Dio è con noi. Questa è la più autentica definizione di benedizione, come suggerisce il profeta Zaccaria: la presenza di Dio è così evidente da attirare le nazioni. Lo stesso Nome rivelato sul Sinai, YHWH, esprime proprio questa promessa di presenza fedele e permanente. Nel salmo è il popolo stesso a chiedere la benedizione: “Che Dio ci benedica”. Dio benedice senza interruzione; tuttavia l’uomo resta libero di accogliere o di rifiutare questa benedizione. La preghiera diventa allora apertura del cuore all’azione trasformante di Dio. Per questo, nella fede d’Israele, la preghiera è sempre segnata dalla certezza di essere ascoltati ancora prima di domandare. Israele non chiede la benedizione solo per sé. La benedizione ricevuta è destinata a irradiarsi su tutte le nazioni, secondo la promessa fatta ad Abramo. Nel salmo si intrecciano due dimensioni inseparabili: l’elezione di Israele e l’universalità del progetto di Dio. L’espressione “Dio, il nostro Dio” richiama l’Alleanza, mentre l’invito rivolto a tutti i popoli a lodare Dio manifesta che la salvezza è offerta all’intera umanità. Israele comprende progressivamente di essere stato scelto non per esclusione, ma per testimoniare: la luce che lo illumina deve riflettere la luce di Dio per il mondo intero. Questa consapevolezza matura soprattutto dopo l’esilio, quando Israele riconosce che il Dio dell’Alleanza è il Dio dell’universo. La profezia di Zaccaria (8, 23)esprime chiaramente questa visione: le nazioni si avvicineranno al popolo eletto perché riconoscono che Dio è con lui. Anche i credenti di oggi sono chiamati a essere popolo testimone: ogni benedizione ricevuta è un mandato a diventare riflesso della luce di Dio nel mondo. All’inizio di un nuovo anno, questo diventa un augurio reciproco: portare la luce di Dio là dove non è ancora accolta. Infine, il salmo afferma che “la terra ha dato il suo frutto”. Poiché la Parola di Dio è efficace, essa produce frutto nella storia. Dio ha mantenuto la promessa di una terra feconda e, per i cristiani, questo versetto trova il suo compimento pieno nella nascita del Salvatore: nella pienezza dei tempi, la terra ha portato il suo frutto.

Elementi importanti: +Il Salmo 66 come eco della benedizione di Nm 6. +La benedizione come presenza e accompagnamento di Dio. +Il Nome YHWH come promessa di presenza fedele. +Dio benedice sempre; l’uomo è libero di accogliere. +La preghiera come apertura all’azione trasformante di Dio. +Elezione di Israele e universalità della salvezza. Israele (e la Chiesa) come popolo testimone. +La benedizione destinata a tutte le nazioni. +La Parola di Dio che produce frutto nella storia. +Compimento cristiano nel mistero dell’Incarnazione.

Seconda Lettura dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati (4, 4-7)

“Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio nato da donna”: con questa espressione Paolo annuncia il compimento del progetto di Dio. La storia, per la fede biblica, non è un eterno ritorno, ma un cammino progressivo verso la realizzazione del disegno misericordioso di Dio. Questa prospettiva dell’adempimento è una chiave fondamentale non solo per comprendere le lettere di Paolo, ma l’intera Bibbia, a partire dall’Antico Testamento. Gli autori del Nuovo Testamento insistono nel mostrare che la vita, la passione, la morte e la risurrezione di Gesù compiono le Scritture. Ciò non significa che tutto fosse programmato in modo rigido e predeterminato: il compimento non va inteso come fatalità, ma come rilettura nella fede di eventi reali attraverso i quali Dio, rispettando la libertà umana, porta avanti il suo progetto. Dio accetta il rischio della libertà dell’uomo, anche quando essa contrasta il suo disegno; tuttavia, egli non si stanca mai di rinnovare la promessa, come attestano Isaia e Geremia. In Gesù, i credenti contemplano il compimento definitivo di queste promesse. Paolo afferma poi che il Figlio di Dio è “nato da donna e nato sotto la Legge”. Con poche parole egli esprime tutto il mistero di Cristo: vero Figlio di Dio, vero uomo, pienamente inserito nel popolo d’Israele. L’espressione “nato da donna” indica semplicemente la sua piena umanità, come attestato dal linguaggio biblico; l’essere “sotto la Legge” significa che Gesù ha condiviso fino in fondo la condizione del suo popolo. Lo scopo di questa venuta è chiaro: riscattare, cioè liberare, coloro che erano sotto la Legge, affinché diventassero figli adottivi. Non si tratta più di vivere come schiavi che obbediscono a ordini, ma come figli che obbediscono per amore e fiducia. Si passa così dalla sottomissione alla Legge alla libertà dell’obbedienza filiale. Questo passaggio è reso possibile dal dono dello Spirito del Figlio, che grida nei cuori “Abbà, Padre”. È il grido dell’abbandono fiducioso, la certezza che Dio è Padre in ogni circostanza. Per questo il credente non è più schiavo, ma figlio e, in quanto figlio, erede: tutto ciò che appartiene al Figlio è promesso anche a lui. La difficoltà dell’uomo sta spesso nel non osare di credere a questa realtà: non osare di credere che lo Spirito di Dio abiti in lui, che la forza e la capacità di amare di Dio gli siano realmente donate. E tuttavia, tutto questo non è merito umano: se siamo figli ed eredi, lo siamo per grazia. È in questo senso profondo che si può dire che tutto è grazia.

Elementi importanti: +La pienezza dei tempi come compimento del progetto di Dio. +La storia come cammino verso il disegno benevolo di Dio. +L’adempimento delle Scritture in Gesù, senza determinismo. +Il rispetto della libertà umana nel progetto divino. +Gesù: Figlio di Dio, vero uomo, nato sotto la Legge. +l riscatto come liberazione dalla schiavitù della Legge. + Il passaggio da schiavi a figli. +Il dono dello Spirito che grida “Abbà, Padre”. La figliolanza come eredità promessa. +La grazia come fondamento di tutto.

*Dal Vangelo secondo Luca (2,16-21)

“Ciò che hai nascosto ai saggi e agli intelligenti, lo hai rivelato ai piccoli” (Lc10,21/ Mt 11,25): questo versetto illumina il racconto della nascita di Gesù, apparentemente semplice ma profondamente teologico. I pastori, uomini marginali e non osservanti la Legge, sono i primi a ricevere l’annuncio dell’angelo: diventano così i primi testimoni, portatori della buona notizia. La narrazione di Luca (Lc 2,8-14) sottolinea come la gloria di Dio li avvolga e come essi siano colti da timore e gioia. La loro esperienza richiama le parole di Gesù: Dio rivela il suo mistero ai piccoli, non ai sapienti. La vicenda si svolge a Betlemme, città di Davide e «casa del pane», dove il neonato è deposto in una mangiatoia: simbolo di colui che si dà come nutrimento per l’umanità. Maria osserva in silenzio, meditando nel cuore tutti gli eventi (Lc 2,19), mostrando una contemplazione attenta e filiale, in contrasto con la loquacità dei pastori. Il suo atteggiamento ricorda quello di Daniele, che custodiva nel cuore le visioni ricevute (Dn 7,28), prefigurando il destino messianico del bambino. Il nome “Gesù”, che significa “Dio salva”, rivela il suo mistero salvifico. Come ogni bambino ebreo, Gesù è circonciso l’ottavo giorno e sottomesso alla Legge di Mosè, in piena solidarietà con il suo popolo. Luca insiste sulla circoncisione e sulla presentazione al Tempio (Lc 2,22-24) per sottolineare l’osservanza perfetta della Legge da parte di Maria e Giuseppe, non per evidenziare un dettaglio rituale, ma per mostrare la completa adesione di Gesù alla storia e alla tradizione del suo popolo. Questo è coerente con la sua futura identificazione con gli empi, come preannunciato: “E fu annoverato fra gli empi” (Lc 22,37). Infine, la discrezione e il silenzio di Maria, madre di Dio, mostrano la sua umiltà e la capacità di farsi strumento del progetto di Dio. Il centro del progetto non è Maria, ma Gesù, il Salvatore.

Sant’Ambrogio di Milano (IV sec.), commentando la scena dei pastori e l’atteggiamento di Maria, Ambrogio scrive: Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore: non cercava di spiegare il mistero con parole, ma lo conservava nella fede.” (cf. Expositio Evangelii secundum Lucam, II)

Elementi importanti: +La rivelazione del mistero di Dio ai «piccoli», non ai sapienti e I pastori: testimoni marginali e primi annunciatori. +Betlemme come città del pane, simbolo del nutrimento salvifico. +Maria medita nel cuore gli eventi, modello di contemplazione e silenzio. +Il nome Gesù significa «Dio salva». +Circoncisione e osservanza della Legge: solidarietà di Gesù con il popolo e Presentazione al Tempio: adesione totale alla Legge di Mosè. +Gesù identificato con gli empi: segno della sua missione. +Silenzio e umiltà di Maria: strumento del progetto divino, non centro. + Il progetto di salvezza ha al centro Gesù, il Salvatore

+Giovanni D’Ercole

Conversione e Regno Vicino

Accogliere e non trasferire valutazioni

(Mt 4,12-17.23-25)

Il Regno è vicino se grazie al nostro coinvolgimento Dio viene sulla terra e la felicità bussa alla porta, convertendoci a qualcosa di profondamente nuovo: scelte di luce in vece del giudizio, del possesso, dell’esercizio del potere, dello sfoggio di gloria.

Il Vangelo di Mt è stato scritto per sostenere le comunità di Galilea e Siria, composte di giudei convertiti, i quali soffrivano le accuse d’aver tradito le promesse del Patto e accolto i pagani.

Scopo del testo è far emergere la figura di Gesù Messia [non più il figlio di Davide] che reca salvezza, dispiegata oltre i perimetri: non solo al popolo eletto e agli osservanti dei suoi cliché normativi.

Egli non esclude nessuno, e tutti devono sentirsi adeguati.

Già nella genealogia iniziale, Mt preannuncia l’ecclesiologia universale del nuovo Rabbi qual fonte di benedizione ampia, anche fuori d’Israele e le osservanze.

Realtà non ambiziosa, alternativa all’Impero o alla vita di culture ristrette - assolutamente non allestita né retta da noi.

La triste situazione dei tempi antichi (vv.14-16) è alle spalle.

Persino nel Discorso de «il Monte» - al quale Mt 4 prepara l’uditorio - l’evangelista sottolinea lo specifico della vocazione delle fraternità cristiane.

Loro tratto speciale: volgersi a tutta la terra, persino i nemici. Senza presunzione, senza preclusione alcuna.

In Cristo, non c’è più imperfezione, sbaglio o condizione malferma che possa tenerci distanti.

Ciascuno è indispensabile e prezioso. Tutti sono legittimati. Nessuno deve espiare.

In tal guisa, la Chiamata a non sentirsi emarginati, la Vocazione a non trascurarsi e non trascurare, viene ribadita in tutto il libro.

L’Araldo autentico e divino non alza il tono né il ritmo, non spezza la canna incrinata (Mt 12,2-3), supera le frontiere di purità e razza.

Tale la base della buona formazione degli intimi. Poi invia i discepoli a tutti i popoli - nello stile dell’aprirsi senza remore, e non fare gli schizzinosi.

L’idea compiuta di ciò che oggi chiameremmo «cultura dell’incontro» nasceva già nel confronto con la realtà interna della scuola del Battista.

Il figlio di Zaccaria ed Elisabetta pretendeva essere in grado di ben ‘preparare’ la Venuta del Regno. Viceversa, esso permaneva imprevedibile - non subito pieno di giudizi.

Invece, se il Regno dalle sfaccettature inattese è qui, non c’è che da viverlo appieno e con stupore.

Stimolo verso un’umanizzazione a tutto tondo - fondata sullo scambio di doni, la libertà creativa dell’amore, e uno spirito di larga comprensione.

È una Voce nuova: che ricompone l’intima energia di tutti, e dispiega la sua Guida superiore.

Appello radicale che in ogni donna e uomo indirizza e compie persino i disturbi - un mondo che ci appartiene, solo apparentemente inferiore.

E va oltre l’assoluto pio dei piani esclusivi o delle mortificazioni.

Una realtà che non trasferisce valutazioni al di là della persona - ma la sa attendere e non detta procedure, misure, cadenze altrui; elettive.

Nessun primo piano, neppure religiosamente “corretto”.

[Feria propria del 7 gennaio]

Conversione e Regno Vicino

Accogliere e non trasferire valutazioni

(Mt 4,12-17.23-25)

Il Regno è vicino se grazie al nostro coinvolgimento Dio viene sulla terra e la felicità bussa alla porta, convertendoci a qualcosa di profondamente nuovo: scelte di luce in vece del giudizio, del possesso, dell’esercizio del potere, dello sfoggio di gloria.

Il Vangelo di Mt è stato scritto per sostenere le comunità di Galilea e Siria, composte di giudei convertiti, i quali soffrivano le accuse d’aver tradito le promesse del Patto e accolto i pagani.

Scopo del testo è far emergere la figura di Gesù Messia [non più il figlio di Davide] che reca salvezza, dispiegata oltre i perimetri: non solo al popolo eletto e agli osservanti dei suoi cliché normativi.

Egli non esclude nessuno, e tutti devono sentirsi adeguati.

Già nella genealogia iniziale, Mt preannuncia l’ecclesiologia universale del nuovo Rabbi qual fonte di benedizione ampia, anche fuori d’Israele e le osservanze.

Realtà non ambiziosa, alternativa all’Impero o alla vita di culture ristrette - assolutamente non allestita né retta da noi.

Per incoraggiare i suoi fedeli a non temere di essere esclusi, e riconoscersi nel Maestro, l’evangelista ribadisce appunto il criterio di redenzione senza confini.

Lo fa nel testo dei Magi e in quello in oggetto: una salvezza proposta come in viaggio, e senza troppo battagliare contro.

La triste situazione dei tempi antichi (vv.14-16) è alle spalle.

Persino nel Discorso de «il Monte» - al quale Mt 4 prepara l’uditorio - l’autore evangelista sottolinea lo specifico della vocazione delle fraternità cristiane.

Loro tratto speciale: volgersi a tutta la terra, persino i nemici. Senza presunzione, senza preclusione alcuna.

In Cristo, non c’è più imperfezione, sbaglio o condizione malferma che possa tenerci distanti.

Ciascuno è indispensabile e prezioso. Tutti sono legittimati. Nessuno deve espiare.

In tal guisa, la Chiamata a non sentirsi emarginati, la Vocazione a non trascurarsi e non trascurare, viene ribadita in modo diffuso in tutto il libro.

L’Araldo autentico e divino non alza il tono né il ritmo, non spezza la canna incrinata (Mt 12,2-3), supera le frontiere di purità e razza.

Tale la base della buona formazione degli intimi; nessun gap culturale, etnico, né di bagaglio religioso.

Il giovane Annunciatore poi invia i discepoli a tutti i popoli - nello stile dell’aprirsi senza remore, e non fare gli schizzinosi.

L’idea compiuta di ciò che oggi chiameremmo “cultura dell’incontro”, nasceva già nel confronto con la realtà interna della scuola del Battista.

Il figlio di Zaccaria ed Elisabetta pretendeva essere in grado di ben preparare la Venuta del Regno. Viceversa, esso permaneva imprevedibile.

Un ambiente - quello di Giovanni - in cui l’Annuncio non era unicamente positivo, né sempre pieno di vita e solo di gioia e accoglienza: spesso di giudizio e taglio netto.

Il Battezzatore non legittimava pienamente la spontaneità, i modi propri di ciascuno. Non spegneva i timori; né le paure di ogni anima perplessa, di poter essere “sbagliata”.

Invece, se il Regno dalle sfaccettature inattese è qui, non c’è che da viverlo appieno e con stupore.

Al seguito del Battista [e allievo, insieme ai suoi primi discepoli] il nuovo Maestro aveva colto in modo definitivo la differenza tra dinamiche ascetiche riduzioniste e il progetto di salvezza del Padre.

Stimolo verso un’umanizzazione a tutto tondo - fondata sullo scambio di doni, la libertà creativa dell’amore, e uno spirito di larga comprensione.

La missione luminosa e di carattere universale del Figlio di Dio non viene capita se non da pochissimi - tutta gente fragile e di poco conto - e tardava ad affermarsi.

È la condizione dei fedeli cui si rivolge Mt.

Gli amici del Signore non devono lasciarsi andare, se non riescono a convincere tutti, immediatamente.

Troppo difficile far credere ai religiosi veterani e alle loro realtà consolidate che nessuno ha l’esclusiva.

Anche i forti e sicuri di sé devono solo accettare la Vita che viene - figuriamoci deboli ed erranti.

Ma sino a quando lo stesso Precursore non viene imprigionato e messo a tacere, anche il Messia autentico vive quasi all’ombra dell’ultimo dei Profeti antichi (cf. Gv 3,22-23).

Poi si vede costretto a fuggire persino dal suo piccolo villaggio, tradizionalista e nazionalista (Mt 4,12-13.25).

Nessuno riusciva a credere ad un Regno senza grandi proclami e ardue condizioni.

Sembrava impossibile che l’Eterno potesse condividere la sua vita a maglie larghe; già fra noi, così ordinaria e niente di eccezionale.

Come fosse un Padre che trascende ma ci accosta tutti, senza previe condizioni di purità.

Sembrava improbabile passare dall’idea d’imminenza dell’impero di potenza annunciato, a una sua presenza quotidiana e non clamorosa.

A maggior ragione - tutto ciò, nella Persona del Messia servitore; non giustiziere, né capo, o vendicatore autosufficiente.

Vicinanza tanto dimessa, nulla di clamoroso, proprio al pari dei suoi amici, convertiti appunto dal giudaismo popolare e dal paganesimo.

Per animare le chiese in un momento critico, Mt fa emergere nella stessa vicenda del Signore il vissuto caratteristico e i medesimi picchi di discriminazione patiti dai poveri membri delle sue minuscole fraternità.

Al pari di Gesù, essi non dovevano lasciarsi prendere da spavento, condanne, grettezza d’idee separatiste e distintive, né dal sentirsi minoranza - o da timori per i rischi di persecuzione.

Infatti, i rinati da tale Spirito largo non dovevano soffocare più le loro tendenze, inclinazioni innate, percependo la mente e le capacità naturali come conflitto da aggiustare secondo modelli.

Non siamo chiamati a una piccola e stagnante delega, bensì a essere Luce e Presenza - in movimento - verso noi stessi e le moltitudini che riconosciamo dentro e fuori di noi (vv.23-25).

Anche con Fede silenziosa e non forsennata.

Il Carattere sapienziale innato trasmesso da Dio creatore a ciascuno può affiorare ovunque, nell’autenticità dell’Evangelo.

La Parola valica i sacri confini: in specie quando essa si fa eco non artificioso della nostra essenza, e richiamo dell’istinto bonario.

È una Voce nuova: che ricompone l’intima energia di tutti, e dispiega la sua Guida superiore.

Appello radicale che in ogni donna e uomo indirizza e compie persino i disturbi - un mondo che ci appartiene, solo apparentemente inferiore.

E va oltre l’assoluto pio dei piani esclusivi o delle mortificazioni.

Una realtà che non trasferisce valutazioni al di là della persona - ma la sa attendere e non detta procedure, misure, cadenze altrui; elettive.

Nessun primo piano, neppure religiosamente “corretto”.

Commentando il Tao Tê Ching (i) il maestro Ho-shang Kung afferma: «Mistero è il Cielo. Dice che tanto l’uomo che ha desideri quanto quello che non ne ha, ricevono parimenti il ch’ì dal Cielo».

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Come puoi evitare le chiusure culturali, dottrinali o di carisma (già tutto progettato-regolato), e vivere l’universalità della nuova umanizzazione?

Qual è il metro di valutazione con cui la tua realtà ecclesiale approccia i diversi?

Significato di “Vangeli”, e Guarigione integrale

Nella liturgia odierna l'evangelista Matteo presenta l'inizio della missione pubblica di Cristo. Essa consiste essenzialmente nella predicazione del Regno di Dio e nella guarigione dei malati, a dimostrare che questo Regno si è fatto vicino, anzi, è ormai venuto in mezzo a noi. Gesù comincia a predicare in Galilea, la regione in cui è cresciuto, territorio di "periferia" rispetto al centro della nazione ebraica, che è la Giudea, e in essa Gerusalemme. Ma il profeta Isaia aveva preannunciato che quella terra, assegnata alle tribù di Zabulon e di Neftali, avrebbe conosciuto un futuro glorioso: il popolo immerso nelle tenebre avrebbe visto una grande luce (cfr Is 8, 23-9, 1), la luce di Cristo e del suo Vangelo (cfr Mt 4, 12-16). Il termine "vangelo", ai tempi di Gesù, era usato dagli imperatori romani per i loro proclami. Indipendentemente dal contenuto, essi erano definiti "buone novelle", cioè annunci di salvezza, perché l'imperatore era considerato come il signore del mondo ed ogni suo editto come foriero di bene. Applicare questa parola alla predicazione di Gesù ebbe dunque un senso fortemente critico, come dire: Dio, non l'imperatore, è il Signore del mondo, e il vero Vangelo è quello di Gesù Cristo.

La "buona notizia" che Gesù proclama si riassume in queste parole: "Il regno di Dio - o regno dei cieli - è vicino" (Mt 4, 17; Mc 1, 15). Che significa questa espressione? Non indica certo un regno terreno delimitato nello spazio e nel tempo, ma annuncia che è Dio a regnare, che è Dio il Signore e la sua signoria è presente, attuale, si sta realizzando. La novità del messaggio di Cristo è dunque che Dio in Lui si è fatto vicino, regna ormai in mezzo a noi, come dimostrano i miracoli e le guarigioni che compie. Dio regna nel mondo mediante il suo Figlio fatto uomo e con la forza dello Spirito Santo, che viene chiamato "dito di Dio" (cfr Lc 11, 20). Dove arriva Gesù, lo Spirito creatore reca vita e gli uomini sono sanati dalle malattie del corpo e dello spirito. La signoria di Dio si manifesta allora nella guarigione integrale dell'uomo. Con ciò Gesù vuole rivelare il volto del vero Dio, il Dio vicino, pieno di misericordia per ogni essere umano; il Dio che ci fa dono della vita in abbondanza, della sua stessa vita. Il regno di Dio è pertanto la vita che si afferma sulla morte, la luce della verità che disperde le tenebre dell'ignoranza e della menzogna.

Preghiamo Maria Santissima, affinché ottenga sempre alla Chiesa la stessa passione per il Regno di Dio che animò la missione di Gesù Cristo: passione per Dio, per la sua signoria d'amore e di vita; passione per l'uomo, incontrato in verità col desiderio di donargli il tesoro più prezioso: l'amore di Dio, suo Creatore e Padre.

[Papa Benedetto, Angelus 27 gennaio 2008]

Vangeli: Guarigione integrale

Cari fratelli e sorelle!

Nella liturgia odierna l'evangelista Matteo, che ci accompagnerà lungo tutto questo anno liturgico, presenta l'inizio della missione pubblica di Cristo. Essa consiste essenzialmente nella predicazione del Regno di Dio e nella guarigione dei malati, a dimostrare che questo Regno si è fatto vicino, anzi, è ormai venuto in mezzo a noi. Gesù comincia a predicare in Galilea, la regione in cui è cresciuto, territorio di "periferia" rispetto al centro della nazione ebraica, che è la Giudea, e in essa Gerusalemme. Ma il profeta Isaia aveva preannunciato che quella terra, assegnata alle tribù di Zabulon e di Neftali, avrebbe conosciuto un futuro glorioso: il popolo immerso nelle tenebre avrebbe visto una grande luce (cfr Is 8, 23-9, 1), la luce di Cristo e del suo Vangelo (cfr Mt 4, 12-16). Il termine "vangelo", ai tempi di Gesù, era usato dagli imperatori romani per i loro proclami. Indipendentemente dal contenuto, essi erano definiti "buone novelle", cioè annunci di salvezza, perché l'imperatore era considerato come il signore del mondo ed ogni suo editto come foriero di bene. Applicare questa parola alla predicazione di Gesù ebbe dunque un senso fortemente critico, come dire: Dio, non l'imperatore, è il Signore del mondo, e il vero Vangelo è quello di Gesù Cristo.

La "buona notizia" che Gesù proclama si riassume in queste parole: "Il regno di Dio - o regno dei cieli - è vicino" (Mt 4, 17; Mc 1, 15). Che significa questa espressione? Non indica certo un regno terreno delimitato nello spazio e nel tempo, ma annuncia che è Dio a regnare, che è Dio il Signore e la sua signoria è presente, attuale, si sta realizzando. La novità del messaggio di Cristo è dunque che Dio in Lui si è fatto vicino, regna ormai in mezzo a noi, come dimostrano i miracoli e le guarigioni che compie. Dio regna nel mondo mediante il suo Figlio fatto uomo e con la forza dello Spirito Santo, che viene chiamato "dito di Dio" (cfr Lc 11, 20). Dove arriva Gesù, lo Spirito creatore reca vita e gli uomini sono sanati dalle malattie del corpo e dello spirito. La signoria di Dio si manifesta allora nella guarigione integrale dell'uomo. Con ciò Gesù vuole rivelare il volto del vero Dio, il Dio vicino, pieno di misericordia per ogni essere umano; il Dio che ci fa dono della vita in abbondanza, della sua stessa vita. Il regno di Dio è pertanto la vita che si afferma sulla morte, la luce della verità che disperde le tenebre dell'ignoranza e della menzogna.

Preghiamo Maria Santissima, affinché ottenga sempre alla Chiesa la stessa passione per il Regno di Dio che animò la missione di Gesù Cristo: passione per Dio, per la sua signoria d'amore e di vita; passione per l'uomo, incontrato in verità col desiderio di donargli il tesoro più prezioso: l'amore di Dio, suo Creatore e Padre.

[Papa Benedetto, Angelus 27 gennaio 2008]

Il Vangelo del Regno

"Cooperare all’avvento del Regno di Dio nel mondo" (Mt 13,31-33)

1. In quest'anno del Grande Giubileo, tema di fondo delle nostre catechesi è la gloria della Trinità, quale ci è stata rivelata nella storia della Salvezza. Abbiamo riflettuto sull’Eucaristia, massima celebrazione di Cristo presente sotto gli umili segni del pane e del vino. Vogliamo ora dedicare alcune catechesi all’impegno che ci viene chiesto, perché la gloria della Trinità rifulga pienamente nel mondo.

E la nostra riflessione parte dal vangelo di Marco dove leggiamo: “Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo” (Mc 1,14-15). Sono queste le prime parole che Gesù pronunzia davanti alla folla: esse contengono il cuore del suo Vangelo di speranza e di salvezza, l’annuncio del Regno di Dio. Da quel momento in poi, come notano gli evangelisti, ‘Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella del Regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo’ (Mt 4,23; cfr Lc 8,1). Sulla sua scia si pongono gli Apostoli e con loro Paolo, l’Apostolo delle genti, chiamato ad ‘annunziare il Regno di Dio’ in mezzo alle nazioni fino alla capitale dell’impero romano (cfr At 20, 25; 28, 23.31).

2. Con il Vangelo del Regno, Cristo si collega alle Scritture Sacre che, attraverso l’immagine regale, celebrano la signoria di Dio sul cosmo e sulla storia. Così leggiamo nel Salterio: ‘Dite tra i popoli: Il Signore regna! Sorregge il mondo, perché non vacilli; governa le nazioni’ (Sal 96,10). Il Regno è, quindi, l’azione efficace ma misteriosa che Dio svolge nell’universo e nel groviglio delle vicende umane. Egli vince le resistenze del male con pazienza, non con prepotenza e clamore.

Per questo il Regno è paragonato da Gesù al granello di senape, il più piccolo di tutti i semi, destinato però a diventare un albero frondoso (cfr Mt 13,31-32), o al seme che un uomo ha deposto nella terra: ‘dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce; come, egli stesso non lo sa’ (Mc 4,27). Il Regno è grazia, amore di Dio per il mondo, sorgente per noi di serenità e di fiducia: ‘Non temere, piccolo gregge - dice Gesù - perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo Regno’ (Lc 12,32). Le paure, gli affanni, gli incubi si dissolvono, perché il Regno di Dio è in mezzo a noi nella persona di Cristo (cfr Lc 17,21).

3. Tuttavia l’uomo non è un inerte testimone dell’ingresso di Dio nella storia. Gesù ci invita a ‘cercare’ attivamente ‘il Regno di Dio e la sua giustizia’ e a fare di questa ricerca la nostra preoccupazione principale (Mt 6,33). A quelli che ‘credevano che il Regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all’altro’ (Lc 10,11), egli prescrisse un atteggiamento attivo invece di una attesa passiva, raccontando loro la parabola delle dieci mine da far fruttare (cfr Lc 19,12-27). Dal canto suo, l’apostolo Paolo dichiara che ‘il Regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è - anzitutto – giustizia’ (Rm 14,17) ed invita pressantemente i fedeli a mettere le loro membra a servizio della giustizia in vista della santificazione (cfr Rm 6,13.19).

La persona umana è quindi chiamata a cooperare con le sue mani, la sua mente ed il suo cuore all’avvento del Regno di Dio nel mondo. Questo è vero specialmente di coloro che sono chiamati all’apostolato, e che sono, come dice Paolo, ‘cooperatori del Regno di Dio’ (Col 4,11), ma è anche vero di ogni persona umana.

4. Nel Regno entrano le persone che hanno scelto la via delle Beatitudini evangeliche, vivendo come ‘poveri di spirito’ nel distacco dai beni materiali, per sollevare gli ultimi della terra dalla polvere della loro umiliazione. ‘Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo - si domanda Giacomo nella sua Lettera - per farli ricchi con la fede ed eredi del Regno che ha promesso a quelli che lo amano?’ (Gc 2,5). Nel Regno entrano coloro che sopportano con amore le sofferenze della vita: ‘È, infatti, necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel Regno di Dio’ (At 14,22; cfr 2 Ts 1,4-5), dove Dio stesso ‘tergerà ogni lacrima (‘) e non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno’ (Ap 21,4). Nel Regno entrano i puri di cuore che scelgono la via della giustizia, cioè dell’adesione alla volontà di Dio, come ammonisce san Paolo: ‘Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il Regno di Dio? Non illudetevi: né immorali, né idolatri, né adulteri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il Regno di Dio’ (1 Cor 6,9-10; cfr 15,50; Ef 5,5).

5. Tutti i giusti della terra, anche quelli che ignorano Cristo e la sua Chiesa e che, sotto l'influsso della grazia, cercano Dio con cuore sincero (cfr Lumen gentium, 16), sono, dunque, chiamati a edificare il Regno di Dio, collaborando col Signore che ne è l’artefice primo e decisivo. Per questo dobbiamo affidarci alle sue mani, alla sua Parola, alla sua guida, come bambini inesperti che trovano solo nel Padre la sicurezza: ‘Chi non accoglie il Regno di Dio come un bambino - ha detto Gesù - non vi entrerà’ (Lc 18,17).

Con questo animo dobbiamo far nostra l’invocazione: ‘Venga il tuo Regno!’. Un’invocazione che nella storia dell’umanità è salita tante volte al cielo come un grande respiro di speranza: ‘Vegna vêr noi la pace del tuo regno’, esclama Dante nella sua parafrasi del Padre Nostro (Purgatorio XI,7). Un’invocazione che orienta lo sguardo al ritorno di Cristo e alimenta il desiderio della venuta finale del Regno di Dio. Questo desiderio però non distoglie la Chiesa dalla sua missione in questo mondo, anzi la impegna maggiormente (cfr CCC, 2818), nell’attesa di poter varcare la soglia del Regno, del quale la Chiesa è il germe e l'inizio (cfr Lumen gentium, 5), quando esso giungerà nel mondo in pienezza. Allora, ci assicura Pietro nella Seconda Lettera, "vi sarà ampiamente aperto l’ingresso nel Regno eterno del Signore nostro e salvatore Gesù Cristo" (2 Pt 1,11).

[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 6 dicembre 2000]

Ha azzerato le distanze. E si prende quel che si ama

«Gesù cominciò a predicare» (Mt 4,17). Così l’evangelista Matteo ha introdotto il ministero di Gesù. Egli, che è la Parola di Dio, è venuto per parlarci, con le sue parole e con la sua vita. In questa prima Domenica della Parola di Dio andiamo alle origini della sua predicazione, alle sorgenti della Parola di vita. Ci aiuta il Vangelo odierno (Mt 4,12-23), che ci dice come, dove e a chi Gesù incominciò a predicare.

1. Come iniziò? Con una frase molto semplice: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino» (v. 17). Questa è la base di tutti i suoi discorsi: dirci che il regno dei cieli è vicino. Che cosa significa? Per regno dei cieli si intende il regno di Dio, ovvero il suo modo di regnare, di porsi nei nostri confronti. Ora, Gesù ci dice che il regno dei cieli è vicino, che Dio è vicino. Ecco la novità, il primo messaggio: Dio non è lontano, Colui che abita i cieli è sceso in terra, si è fatto uomo. Ha tolto le barriere, ha azzerato le distanze. Non ce lo siamo meritato noi: Egli è disceso, ci è venuto incontro. E questa vicinanza di Dio al suo popolo è un’abitudine sua, dall’inizio, anche dall’Antico Testamento. Diceva Lui al popolo: “Pensa: quale popolo ha i suoi dei così vicini, come io sono vicino a te?” (cfr Dt 4,7). E questa vicinanza si è fatta carne in Gesù.

È un messaggio di gioia: Dio è venuto a visitarci di persona, facendosi uomo. Non ha preso la nostra condizione umana per senso di responsabilità, no, ma per amore. Per amore ha preso la nostra umanità, perché si prende quello che si ama. E Dio ha preso la nostra umanità perché ci ama e gratuitamente ci vuole dare quella salvezza che da soli non possiamo darci. Egli desidera stare con noi, donarci la bellezza di vivere, la pace del cuore, la gioia di essere perdonati e di sentirci amati.

Allora capiamo l’invito diretto di Gesù: “Convertitevi”, ovvero “cambiate vita”. Cambiate vita perché è iniziato un modo nuovo di vivere: è finito il tempo di vivere per sé stessi, è cominciato il tempo di vivere con Dio e per Dio, con gli altri e per gli altri, con amore e per amore. Gesù ripete oggi anche a te: “Coraggio, ti sono vicino, fammi posto e la tua vita cambierà!”. Gesù bussa alla porta. Per questo il Signore ti dona la sua Parola, perché tu l’accolga come la lettera d’amore che ha scritto per te, per farti sentire che Egli ti è accanto. La sua Parola ci consola e incoraggia. Allo stesso tempo provoca la conversione, ci scuote, ci libera dalla paralisi dell’egoismo. Perché la sua Parola ha questo potere: di cambiare la vita, di far passare dall’oscurità alla luce. Questa è la forza della sua Parola.

2. Se vediamo dove Gesù cominciò a predicare, scopriamo che iniziò proprio dalle regioni allora ritenute “oscure”. La prima Lettura e il Vangelo ci parlano infatti di coloro che stavano «in regione e ombra di morte»: sono gli abitanti della «terra di Zabulon e di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti» (Mt 4,15-16; cfr Is 8,23-9,1). Galilea delle genti: la regione dove Gesù iniziò a predicare veniva chiamata così perché era abitata da genti diverse e risultava un vero e proprio miscuglio di popoli, lingue e culture. Vi era infatti la Via del mare, che rappresentava un crocevia. Lì vivevano pescatori, commercianti e stranieri: non era certo il luogo dove si trovava la purezza religiosa del popolo eletto. Eppure Gesù cominciò da lì: non dall’atrio del tempio di Gerusalemme, ma dalla parte opposta del Paese, dalla Galilea delle genti, da un luogo di confine. Cominciò da una periferia.

Possiamo cogliervi un messaggio: la Parola che salva non va in cerca di luoghi preservati, sterilizzati, sicuri. Viene nelle nostre complessità, nelle nostre oscurità. Oggi come allora Dio desidera visitare quei luoghi dove pensiamo che Egli non arrivi. Quante volte siamo invece noi a chiudere la porta, preferendo tener nascoste le nostre confusioni, le nostre opacità e doppiezze. Le sigilliamo dentro di noi, mentre andiamo dal Signore con qualche preghiera formale, stando attenti che la sua verità non ci scuota dentro. E questa è un’ipocrisia nascosta. Ma Gesù, dice oggi il Vangelo, «percorreva tutta la Galilea […] annunciando il vangelo e guarendo ogni sorta di infermità» (v. 23): attraversava tutta quella regione multiforme e complessa. Allo stesso modo non ha paura di esplorare i nostri cuori, i nostri luoghi più aspri e difficili. Egli sa che solo il suo perdono ci guarisce, solo la sua presenza ci trasforma, solo la sua Parola ci rinnova. A Lui che ha percorso la Via del mare, apriamo le nostre vie più tortuose – quelle che noi abbiamo dentro e che non vogliamo vedere o nascondiamo –, lasciamo entrare in noi la sua Parola, che è «viva, efficace, […] e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore» (Eb 4,12).

3. Infine, a chi cominciò a parlare Gesù? Il Vangelo dice che «mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli […] che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: “Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini”» (Mt 4,18-19). I primi destinatari della chiamata furono dei pescatori: non persone accuratamente selezionate in base alle capacità o uomini pii che stavano nel tempio a pregare, ma gente comune che lavorava.

Notiamo quello che Gesù disse loro: vi farò pescatori di uomini. Parla a dei pescatori e usa un linguaggio loro comprensibile. Li attira a partire dalla loro vita: li chiama lì dove sono e come sono, per coinvolgerli nella sua stessa missione. «Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono» (v. 20). Perché subito? Semplicemente perché si sentirono attratti. Non furono veloci e pronti perché avevano ricevuto un ordine, ma perché erano stati attirati dall’amore. Per seguire Gesù non bastano i buoni impegni, occorre ascoltare ogni giorno la sua chiamata. Solo Lui, che ci conosce e ci ama fino in fondo, ci fa prendere il largo nel mare della vita. Come fece con quei discepoli che lo ascoltarono.

Perciò abbiamo bisogno della sua Parola: di ascoltare, in mezzo alle migliaia di parole di ogni giorno, quella sola Parola che non ci parla di cose, ma ci parla di vita.

Cari fratelli e sorelle, facciamo spazio dentro di noi alla Parola di Dio! Leggiamo quotidianamente qualche versetto della Bibbia. Cominciamo dal Vangelo: teniamolo aperto sul comodino di casa, portiamolo in tasca con noi o nella borsa, visualizziamolo sul cellulare, lasciamo che ogni giorno ci ispiri. Scopriremo che Dio ci è vicino, che illumina le nostre tenebre e che con amore conduce al largo la nostra vita.

[Papa Francesco, omelia 26 gennaio 2020]

Epifania: serve più Avventura

Epifania: serve più avventura

Parto e Manifestazione

(Mt 2,1-12)

Mt scrive negli anni 80 per i fedeli di terza generazione. È un tempo in cui constata che nelle prime comunità i pagani sono entrati a frotte, mentre proprio coloro che da secoli attendevano la Luce cui sembravano tanto affezionati la stavano sdegnosamente rifiutando.

Il racconto dell’Epifania trae spunto da ciò che stava accadendo sotto gli occhi dei credenti alla fine del primo secolo.

Le persone che da sempre avevano l’abitudine di aspettare, ormai non attendevano né vedevano nulla. Si erano talmente assuefatte alle aspettative antiche che non immaginavano più di poter fare un Incontro reale con la Novità di Dio.

Ben differente l’impatto di coloro che onestamente stavano cercando la Stella: un approccio diverso, pur in equilibrio precario, che tuttavia consentiva proprio ai lontani in cammino di farsi le domande giuste.

Privi d’interessi da difendere, i nuovi cercatori di Dio erano ancora in marcia, si smuovevano da tutte le pastoie antiche e dalle loro stesse idee. Senza tregua percorrevano una lunga e nuova Via.

Non cercavano solo rassicurazioni quietiste. Capivano che il Tesoro di Dio è in un Cammino, per una meraviglia non mediocre; tutta d’Origine.

Pur rivolgendosi alle autorità religiose e agli esperti delle antiche Scritture (vv.1-2) gli autentici pellegrini continuavano a dirigersi avanti.

In tal guisa, sorvolando gli steccati abitudinari del rispetto dei ruoli, del risalto sociale, dell’interpretazione conformista.

Ma se il trono temeva per il potere, il tempio aveva paura di perdere l’esclusiva su Dio, quindi l’egemonia sulle coscienze.

[Nei Vangeli, troni e altari sono all’insegna della supremazia, della forza, della dote, dell’inganno: qui vv.3-4].

Tuttavia gli Esploratori non si sottomettono a cerimoniali di verticismo assodato, né all’influsso d’una finta uniformità.

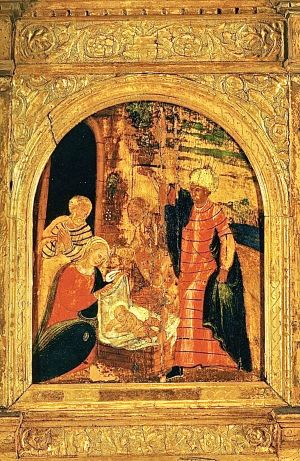

Ricevendo così il Fulgore della Rivelazione del Natale: Dio non è un dominatore, bensì inerme. Tenero e Piccolo, tra indifesi.

Per tradizione, il popolo delle promesse messianiche si riteneva insignito d’una dignità regale, sacerdotale e sponsale.

Questi Doni [oro e incenso e mirra: v.11] vengono ora trasmessi a persone di qualsiasi estrazione culturale.

Coloro che sono dotati d’un «fiuto senza cittadinanza» - tesoro remoto, «efficace», così prezioso per il cammino sinodale (e altrettanto trascurato) [Discorso 18 settembre 2021].

Insomma, i cercatori di Dio sono chiamati e tratti da una geografia e da una storia impensabili, perché restano gli unici ad avere il fegato d’intraprendere costantemente una strada differente: «altra Via» (v.12).

Perché la normalità dei sentieri dettati uccide la vita - annientando lo spirito d’avventura e sorpresa che briga nel tuffarsi dentro il presente.

E chi nasce di onda in onda produce sane opportunità.

Il Signore conosce a quali potenzialità di bene le creature perfino più imbarazzanti possono convertirsi, e le rincalza.

A un certo punto del nostro percorso - poi di volta in volta - comprenderemo che il disagio dell’esplorazione aveva la funzione di far venire alla luce il Bambino in noi, celato e malgiudicato.

Insomma, certi difetti “religiosi” ci rendono Unici, Speciali. Fanno venerare quel Frugolo presente, che ci è complice.

Fanno tornare a Casa, quella davvero nostra.

[Epifania del Signore, 6 Gennaio]

Epifania: serve più avventura

Parto e Manifestazione

Mt 2,1-12 (1-18)

Il racconto dell’Epifania trae spunto da ciò che stava accadendo sotto gli occhi dei credenti, alla fine primo secolo.

Mt scrive negli anni 80 per i fedeli di terza generazione.

È un tempo in cui anche nelle prime comunità si constata che i pagani erano entrati a frotte - mentre coloro che da secoli attendevano la Luce cui sembravano tanto affezionati la stavano sdegnosamente rifiutando.

Le persone certe di sé, tutte pie, scelte, sempre installate, che avevano l’abitudine di aspettare… ormai non attendevano più nulla.

Vedevano ogni accadimento uguale a prima; niente di nuovo.

Si erano talmente assuefatte alle speranze antiche o alle loro certezze, che non immaginavano più di poter fare un Incontro personale, reale, con la Novità di Dio.

Si rifugiavano nel loro piccolo mondo abitudinario, conosciuto e sicuro; senza rimedio - taluni anche per opportunismo di posizione.

Così evitando la seccatura di dover rielaborare un pensiero di fondo.

Erano gli esperti della pratica religiosa; come contraddire i calati nel ruolo, veterani giudaizzanti, primi della classe?

Non era la vita giovane, il tu per tu, né la realtà, che li coinvolgeva. Solo forse i rimpianti del passato glorioso; imperiale, addirittura.

Nessun terremoto doveva reclamare spazio, all’interno delle convinzioni e dell’immagine di popolo eletto.

Del resto, chi concepisce secondo ranghi comuni, non ha altro cui pensare che i suoi stessi cliché illusori - perdendo il contatto con gli eventi.

Infine annaspando nel tentativo di aggrapparsi ai consueti motivi, da sempre ripetuti; senza incisività presente, né traiettoria futura.

I reduci a capo delle stesse fraternità delle origini facevano difficoltà ad abbandonarsi alla nuova marea di persone e di spinte che veniva loro - cedendo agli stimoli con fiducia, godendo di nuovo respiro.

Mt nota che i già sicuri e titolati si sentivano legati a meriti “culturali” e religiosi che non ammettevano fratture, variazioni, altre idee di fondo.

In particolare, non avendo fiducia nella potenza della vita concreta, non si lasciavano salvare né sostenere dalla Provvidenza, che stava rinnovando la faccia della terra.

Piuttosto, le persone devote sembravano legate all’abitudine delle consuete impalcature esterne di culto, e maniere d’intendere e fare.

Così in questa pericope l’evangelista incoraggia i fratelli credenti delle sue comunità, a spostare lo sguardo, aprire la Visione.

Per una Fede che potesse sapere più, e cogliere-oltre quanto ristagnava nel mondo identitario meccanico della religiosità stabilita, ormai quasi inutile.

Ben differente l’impatto di coloro che onestamente cercavano la Salvezza, la Luce, la Stella; anche a partire dal senso intimo di vuoto, invece che dalle sicurezze.

Quello dell’opzione di Fede è anche per noi un approccio diverso, tutto in equilibrio precario, che tuttavia consente persino ai lontani di farsi le domande giuste.

Privi d’interessi da difendere, i viandanti dell’autentico Sacro abbandonano le loro concezioni. Si mettono in marcia, smossi da tutte le pastoie del costume (particolare, ereditato) o del pensiero à la page dominante.

Senza tregua i pellegrini dello Spirito divino percorrono indifesi la loro lunga Via; senza falsità.

Non cercano solo rassicurazioni quietiste; non si accontentano di ciò che hanno in tasca, né del facile consenso esterno.

Capiscono che il Tesoro di Dio è celato in un Cammino misterioso, che però fiancheggia e vale più del benessere o dell’approvazione.

Presenza [niente di clamoroso, ma] sulla quale ci si può paradossalmente appoggiare, per una meraviglia non mediocre; tutta d’Origine.

Pur rivolgendosi alle autorità religiose e agli esperti delle antiche Scritture (vv.1-2) i viandanti continuano a dirigersi avanti.

Essi sorvolano gli steccati abitudinari del rispetto dei ruoli, del risalto sociale, dell’interpretazione conformista.

Nel frattempo, se il trono teme per il potere, il tempio ha paura di perdere l’esclusiva su Dio, quindi l’egemonia sulle coscienze.

[Nei Vangeli, troni e altari sono all’insegna della supremazia, della forza, della dote, dell’inganno: qui vv.3-4].

Tuttavia gli Esploratori non si sottomettono a cerimoniali di verticismo assodato, né all’influsso d’una finta uniformità.

Ricevendo così il Fulgore della Rivelazione del Natale: Dio non è un dominatore, bensì inerme. Tenero e Piccolo, tra indifesi.

Per tradizione, il popolo delle promesse messianiche si riteneva insignito d’una dignità regale, sacerdotale e sponsale.

Questi Doni [oro e incenso e mirra: v.11] vengono ora trasmessi a persone di qualsiasi estrazione culturale.

Rincarando la dose, Mt mette in scena non solo dei lontanissimi pagani, ma il peggio che il target etico d’allora potesse immaginare: i maghi!

Persone ragguardevoli a quel tempo, se svolgevano attività di astrologi: una sorta di scrutatori del cielo e intellettuali dei luoghi sacri - quindi rappresentanti eminenti delle diverse culture.

Ma il termine greco «màgoi» - letteralmente: «maghi» - indicava anche ciarlatani, corruttori, persino i deviatori della spiritualità biblica.

Un’attività severamente condannata dalle Scritture, e nella Didaché messa all’indice fra le attività più degradanti: compresa fra il divieto di abortire e quello di rubare.

Dio accoglie e riconosce per primi non i potenti (o i religiosissimi) ubriachi e drogati dell’apparire; piuttosto, i distanti.

E fra loro, quelli proprio estranei a ogni etichetta o criterio usuale di discernimento.

Papa Francesco accennerebbe forse a coloro che sono dotati d’un «fiuto senza cittadinanza» - tesoro remoto, «efficace», così prezioso per il cammino sinodale (e altrettanto trascurato) [Discorso 18 settembre 2021].

Il Natale di Lc introduce i pastori, i cani della prateria che conducevano una vita impura e selvatica, come le bestie che accudivano.

In Mt troviamo i maghi: addirittura gli ingannatori!

Insomma, i cercatori di Dio sono chiamati e tratti da una geografia e da una storia impensabili, perché restano gli unici ad avere il fegato di intraprendere costantemente una strada differente: «altra Via» (v.12).

I testimoni critici non si fermano alle meline del terzo incomodo: vogliono il rischio d’amore diretto.

La normalità di zone comfort, di ragionamenti, procedure, sentieri dettati, uccide la vita - annientando lo spirito d’avventura e sorpresa che briga nel tuffarsi dentro il presente.

Le acque della nuova energia che si nutre di stupore vengono contaminate da luoghi comuni, dai soliti nidi che non evolvono e solo puntellano ruoli o posizioni - facendo impallidire lo stupore della ricerca vitale.

Ma allorché si sorvolano i giudizi banali, i conformismi, le gabbie mentali, i costumi locali, le fantasie glamour - la nostra Unicità ardisce partorire una Persona sconosciuta.

E chi nasce di onda in onda produce sane opportunità.

A un certo punto della nostra strada - poi di volta in volta - comprenderemo che il disagio dell’esplorazione aveva la funzione di far venire alla luce il Bambino in noi, celato e malgiudicato.

Il Signore conosce a quali potenzialità di bene proprio le creature più imbarazzanti possono convertirsi, e le rincalza.

Ma si può rischiare tutto non per abitudine: solo per Fede, ossia per Amicizia e Speranza fiduciose, in atto.

Insomma, certi difetti “religiosi” ci rendono Unici, Speciali. Fanno venerare quel Frugolo presente, che ci è complice.

Fanno tornare a Casa, quella davvero nostra.

Rivelazione, sostegno, nuova Via e nuovo Popolo

L’energia della tristezza

(Mt 2,13-18)

La crudeltà di Erode - un egocentrico esasperato - divenne proverbiale persino a Roma.

Nei suoi ultimi anni, assurdamente ripiegato in una inquieta adesione a se stesso, fece perire tre dei suoi figli ed emanò un decreto [non eseguito per sopravvenuta morte] col quale dispose che fossero eliminati i più influenti tra i giudei - sia per cancellare via via i (ritenuti) pretendenti al trono che i dissensi sul territorio.

Nel passo di Vangelo il re è icona della volontà di potenza che uccide coloro i quali richiamano lo spirito d’infanzia del Cristo: il Figlio di Dio poneva nella Missione del Padre il suo essere.

[Tale umiltà decentrata non ci salva solo nell’ordine della grazia, ma anche in quello dell’equilibrio umano].

Mt scrive il suo Vangelo per rispondere alla situazione che viveva la Chiesa in un momento assai critico.

Dopo l’anno 70, gli unici gruppi che sopravvissero alla distruzione del Giudaismo furono i cristiani messianici e i farisei - entrambi convinti che la lotta armata contro l’impero romano non avesse nulla a che fare con l'adempimento delle Promesse.

A distanza di non molti anni dal disastro di Gerusalemme, proprio la setta dei farisei ormai priva del luogo di culto - centro dell’identità nazionale - iniziò ad organizzarsi in modo da accentrare il governo delle sinagoghe.

Accusati di tradire la cultura particolare e le usanze, i giudaizzanti che riconoscevano Gesù Figlio di Dio furono infine cacciati dalle stesse sinagoghe.

L’opposizione crescente e poi l’esplicita separazione dal popolo del Patto resero acuto lo smarrimento dei fedeli e il problema della stessa identità delle prime assemblee di Fede; gruppi in evidente sofferenza.

Mt incoraggia a evitare defezioni, sostenendo coloro che avevano ricevuto la tagliente scomunica da parte dei leaders della religiosità popolare - sino allora ammirati per spiccata devozione, e tenuti in gran conto.

Per aiutare a superare il trauma, la Lieta Notizia rivolta ai convertiti di matrice giudaizzante si proponeva di rivelare Gesù come vero compimento delle Profezie e autentico Messia - nella figura del nuovo Mosè che attua le promesse di liberazione.

Come lui, perseguitato che ha dovuto incessantemente muoversi e fuggire (cf. Es 4,19).

Secondo una credenza generalizzata nel giudaismo, il tempo dell’Unto del Signore avrebbe riattualizzato il tempo di Mosè.

Ma l’antico condottiero de «il Monte» aveva imposto una relazione tra Dio e il popolo fondata sul banale obbedire a una Legge.

Il Figlio genuino e trasparente, invece, propone ora ai fratelli di Fede un rapporto creativo di beatitudine e comunione basato sulla Somiglianza.

Relazione chiamata a superare l’antica giustizia dei farisei (Mt 5,20).

Nessuna paura dunque - anche per noi - delle vessazioni, che vanno semplicemente messe in conto.

Anzi, colte quali occasioni di testimonianza d’amore e coinvolgimento forte, nella vicenda stessa del Maestro - reinterpretata in prima persona.

Ecco indicato anche un nuovo Cammino di ricerca della Luce o Stella che guida i nostri passi.

Tutto come i Magi - stranieri, eppure autentici adoratori del Signore.

Essi seppero evitare la vigilanza del sovrano - così ritrovarono la propria Dimora, deviando dalla strada già prevista.

Al pari dell’Inviato di Dio per eccellenza che ha sperimentato la medesima sorte del suo popolo, le chiese di ogni tempo possono vivere in Lui un’identica vicenda di Esodo.

Un cammino inedito, fucina di esplorazioni e cambio di mentalità; di consolazione e più vive speranze - con inesorabili contrapposizioni.

Cristo è il Messia nascosto e perseguitato, fondatore di un Popolo nuovo, dimesso e fraterno. Germe di una società alternativa a quella spietata sul campo.

Coronamento delle speranze di tutti gli uomini.

Il diniego della stessa Via del Signore proietta un’atmosfera oscura: diventa conservazione del belluino.

Rifiuto dell’umanizzazione… la cui terapia sta nella fiducia dei «piccoli», nell’audacia giovane e “infantile” che non conosce l’impossibile.

I bimbi innocenti di quello sterminio sono figura dei figli di Dio di ogni secolo, quali “coetanei” di Gesù, in grado di riattualizzarne il tempo spontaneo - contrario alla violenza e alla morte.

Essi sono i perseguitati e fatti fuori a causa della paradossale forza sovversiva della loro tenera Fede di minuscoli e schietti che si lasciano salvare, e non badano a ruoli.

Il contrario dei servili e adulatori, divorati dal calcolo; sempre pronti alla deferenza nei confronti dei feroci detentori del potere. Intimiditi dalla possibilità che una forma di vita morbida e gracile possa destabilizzarne le posizioni.

Ma in caso di gravi angherie, persino l’energia della tristezza che attraversa gli eventi dolorosi (vv.17-18) farà riscoprire quel che conta davvero.

Ciò consentirà di rinascere (nel pianto, nel buio) separando anche noi da quel genere di personaggi.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Nella realizzazione di te stesso in Cristo, come hai teneramente abbattuto la prigione del pensiero comune, del potere e dei suoi timori?

Mettiamoci in cammino,

per cambiare idea, per ritrovare noi stessi

Cari giovani!

Nel nostro pellegrinaggio con i misteriosi Magi dell'Oriente siamo giunti a quel momento che san Matteo nel suo Vangelo ci descrive così: "Entrati nella casa (sulla quale la stella si era fermata), videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono" (Mt 2, 11). Il cammino esteriore di quegli uomini era finito. Erano giunti alla meta. Ma a questo punto per loro comincia un nuovo cammino, un pellegrinaggio interiore che cambia tutta la loro vita. Poiché sicuramente avevano immaginato questo Re neonato in modo diverso. Si erano appunto fermati a Gerusalemme per raccogliere presso il Re locale notizie sul promesso Re che era nato. Sapevano che il mondo era in disordine, e per questo il loro cuore era inquieto. Erano certi che Dio esisteva e che era un Dio giusto e benigno. E forse avevano anche sentito parlare delle grandi profezie in cui i profeti d'Israele annunciavano un Re che sarebbe stato in intima armonia con Dio, e che a nome e per conto di Lui avrebbe ristabilito il mondo nel suo ordine. Per cercare questo Re si erano messi in cammino: dal profondo del loro intimo erano alla ricerca del diritto, della giustizia che doveva venire da Dio, e volevano servire quel Re, prostrarsi ai suoi piedi e così servire essi stessi al rinnovamento del mondo. Appartenevano a quel genere di persone "che hanno fame e sete della giustizia" (Mt 5, 6). Questa fame e questa sete avevano seguito nel loro pellegrinaggio - si erano fatti pellegrini in cerca della giustizia che aspettavano da Dio, per potersi mettere al servizio di essa.

Anche se gli altri uomini, quelli rimasti a casa, li ritenevano forse utopisti e sognatori - essi invece erano persone con i piedi sulla terra, e sapevano che per cambiare il mondo bisogna disporre del potere. Per questo non potevano cercare il bambino della promessa se non nel palazzo del Re. Ora però s'inchinano davanti a un bimbo di povera gente, e ben presto vengono a sapere che Erode - quel Re dal quale si erano recati - con il suo potere intendeva insidiarlo, così che alla famiglia non sarebbe restata che la fuga e l'esilio. Il nuovo Re, davanti al quale si erano prostrati in adorazione, si differenziava molto dalla loro attesa. Così dovevano imparare che Dio è diverso da come noi di solito lo immaginiamo. Qui cominciò il loro cammino interiore. Cominciò nello stesso momento in cui si prostrarono davanti a questo bambino e lo riconobbero come il Re promesso. Ma questi gesti gioiosi essi dovevano ancora raggiungerli interiormente.

Dovevano cambiare la loro idea sul potere, su Dio e sull'uomo e, facendo questo, dovevano anche cambiare se stessi. Ora vedevano: il potere di Dio è diverso dal potere dei potenti del mondo. Il modo di agire di Dio è diverso da come noi lo immaginiamo e da come vorremmo imporlo anche a Lui. Dio in questo mondo non entra in concorrenza con le forme terrene del potere. Non contrappone le sue divisioni ad altre divisioni. A Gesù, nell'Orto degli ulivi, Dio non manda dodici legioni di angeli per aiutarlo (cfr Mt 26, 53). Egli contrappone al potere rumoroso e prepotente di questo mondo il potere inerme dell'amore, che sulla Croce - e poi sempre di nuovo nel corso della storia - soccombe, e tuttavia costituisce la cosa nuova, divina che poi si oppone all'ingiustizia e instaura il Regno di Dio. Dio è diverso - è questo che ora riconoscono. E ciò significa che ora essi stessi devono diventare diversi, devono imparare lo stile di Dio.

Erano venuti per mettersi a servizio di questo Re, per modellare la loro regalità sulla sua. Era questo il significato del loro gesto di ossequio, della loro adorazione. Di essa facevano parte anche i regali - oro, incenso e mirra - doni che si offrivano a un Re ritenuto divino. L'adorazione ha un contenuto e comporta anche un dono. Volendo con il gesto dell'adorazione riconoscere questo bambino come il loro Re al cui servizio intendevano mettere il proprio potere e le proprie possibilità, gli uomini provenienti dall'Oriente seguivano senz'altro la traccia giusta. Servendo e seguendo Lui, volevano insieme con Lui servire la causa della giustizia e del bene nel mondo. E in questo avevano ragione. Ora però imparano che ciò non può essere realizzato semplicemente per mezzo di comandi e dall'alto di un trono. Ora imparano che devono donare se stessi - un dono minore di questo non basta per questo Re. Ora imparano che la loro vita deve conformarsi a questo modo divino di esercitare il potere, a questo modo d'essere di Dio stesso. Devono diventare uomini della verità, del diritto, della bontà, del perdono, della misericordia. Non domanderanno più: Questo a che cosa mi serve? Dovranno invece domandare: Con che cosa servo io la presenza di Dio nel mondo? Devono imparare a perdere se stessi e proprio così a trovare se stessi. Andando via da Gerusalemme, devono rimanere sulle orme del vero Re, al seguito di Gesù.

Cari amici, ci domandiamo che cosa tutto questo significhi per noi. Poiché quello che abbiamo appena detto sulla natura diversa di Dio, che deve orientare la nostra vita, suona bello, ma resta piuttosto sfumato e vago. Per questo Dio ci ha donato degli esempi. I Magi provenienti dall'Oriente sono soltanto i primi di una lunga processione di uomini e donne che nella loro vita hanno costantemente cercato con lo sguardo la stella di Dio, che hanno cercato quel Dio che a noi, esseri umani, è vicino e ci indica la strada. È la grande schiera dei santi - noti o sconosciuti - mediante i quali il Signore, lungo la storia, ha aperto davanti a noi il Vangelo e ne ha sfogliato le pagine; questo, Egli sta facendo tuttora. Nelle loro vite, come in un grande libro illustrato, si svela la ricchezza del Vangelo. Essi sono la scia luminosa di Dio che Egli stesso lungo la storia ha tracciato e traccia ancora. Il mio venerato predecessore Papa Giovanni Paolo II, che è con noi in questo momento, ha beatificato e canonizzato una grande schiera di persone di epoche lontane e vicine. In queste figure ha voluto dimostrarci come si fa ad essere cristiani; come si fa a svolgere la propria vita in modo giusto - a vivere secondo il modo di Dio. I beati e i santi sono stati persone che non hanno cercato ostinatamente la propria felicità, ma semplicemente hanno voluto donarsi, perché sono state raggiunte dalla luce di Cristo. Essi ci indicano così la strada per diventare felici, ci mostrano come si riesce ad essere persone veramente umane. Nelle vicende della storia sono stati essi i veri riformatori che tante volte l'hanno risollevata dalle valli oscure nelle quali è sempre nuovamente in pericolo di sprofondare; essi l'hanno sempre nuovamente illuminata quanto era necessario per dare la possibilità di accettare - magari nel dolore - la parola pronunciata da Dio al termine dell'opera della creazione: "È cosa buona". Basta pensare a figure come San Benedetto, San Francesco d'Assisi, Santa Teresa d'Avila, Sant'Ignazio di Loyola, San Carlo Borromeo, ai fondatori degli Ordini religiosi dell'Ottocento che hanno animato e orientato il movimento sociale, o ai santi del nostro tempo - Massimiliano Kolbe, Edith Stein, Madre Teresa, Padre Pio. Contemplando queste figure impariamo che cosa significa "adorare", e che cosa vuol dire vivere secondo la misura del bambino di Betlemme, secondo la misura di Gesù Cristo e di Dio stesso.

I santi, abbiamo detto, sono i veri riformatori. Ora vorrei esprimerlo in modo ancora più radicale: Solo dai santi, solo da Dio viene la vera rivoluzione, il cambiamento decisivo del mondo. Nel secolo appena passato abbiamo vissuto le rivoluzioni, il cui programma comune era di non attendere più l'intervento di Dio, ma di prendere totalmente nelle proprie mani il destino del mondo. E abbiamo visto che, con ciò, sempre un punto di vista umano e parziale veniva preso come misura assoluta d'orientamento. L'assolutizzazione di ciò che non è assoluto ma relativo si chiama totalitarismo. Non libera l'uomo, ma gli toglie la sua dignità e lo schiavizza. Non sono le ideologie che salvano il mondo, ma soltanto il volgersi al Dio vivente, che è il nostro creatore, il garante della nostra libertà, il garante di ciò che è veramente buono e vero. La rivoluzione vera consiste unicamente nel volgersi senza riserve a Dio che è la misura di ciò che è giusto e allo stesso tempo è l'amore eterno. E che cosa mai potrebbe salvarci se non l'amore?

Cari amici! Permettetemi di aggiungere soltanto due brevi pensieri. Sono molti coloro che parlano di Dio; nel nome di Dio si predica anche l'odio e si esercita la violenza. Perciò è importante scoprire il vero volto di Dio. I Magi dell'Oriente l'hanno trovato, quando si sono prostrati davanti al bambino di Betlemme. "Chi ha visto me ha visto il Padre", diceva Gesù a Filippo (Gv 14, 9). In Gesù Cristo, che per noi ha permesso che si trafiggesse il suo cuore, in Lui è comparso il vero volto di Dio. Lo seguiremo insieme con la grande schiera di coloro che ci hanno preceduto. Allora cammineremo sulla via giusta.

Questo significa che non ci costruiamo un Dio privato, non ci costruiamo un Gesù privato, ma che crediamo e ci prostriamo davanti a quel Gesù che ci viene mostrato dalle Sacre Scritture e che nella grande processione dei fedeli chiamata Chiesa si rivela vivente, sempre con noi e al tempo stesso sempre davanti a noi. Si può criticare molto la Chiesa. Noi lo sappiamo, e il Signore stesso ce l'ha detto: essa è una rete con dei pesci buoni e dei pesci cattivi, un campo con il grano e la zizzania. Papa Giovanni Paolo II, che nei tanti beati e santi ci ha mostrato il volto vero della Chiesa, ha anche chiesto perdono per ciò che nel corso della storia, a motivo dell'agire e del parlare di uomini di Chiesa, è avvenuto di male. In tal modo fa vedere anche a noi la nostra vera immagine e ci esorta ad entrare con tutti i nostri difetti e debolezze nella processione dei santi, che con i Magi dell'Oriente ha preso il suo inizio. In fondo, è consolante il fatto che esista la zizzania nella Chiesa. Così, con tutti i nostri difetti possiamo tuttavia sperare di trovarci ancora nella sequela di Gesù, che ha chiamato proprio i peccatori. La Chiesa è come una famiglia umana, ma è anche allo stesso tempo la grande famiglia di Dio, mediante la quale Egli forma uno spazio di comunione e di unità attraverso tutti i continenti, le culture e le nazioni. Perciò siamo lieti di appartenere a questa grande famiglia che vediamo qui; siamo lieti di avere fratelli e amici in tutto il mondo. Lo sperimentiamo proprio qui a Colonia quanto sia bello appartenere ad una famiglia vasta come il mondo, che comprende il cielo e la terra, il passato, il presente e il futuro e tutte le parti della terra. In questa grande comitiva di pellegrini camminiamo insieme con Cristo, camminiamo con la stella che illumina la storia.

"Entrati nella casa, videro il bambino e Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono" (Mt 2, 11). Cari amici, questa non è una storia lontana, avvenuta tanto tempo fa. Questa è presenza. Qui nell'Ostia sacra Egli è davanti a noi e in mezzo a noi. Come allora, si vela misteriosamente in un santo silenzio e, come allora, proprio così svela il vero volto di Dio. Egli per noi si è fatto chicco di grano che cade in terra e muore e porta frutto fino alla fine del mondo (cfr Gv 12, 24). Egli è presente come allora in Betlemme. Ci invita a quel pellegrinaggio interiore che si chiama adorazione. Mettiamoci ora in cammino per questo pellegrinaggio e chiediamo a Lui di guidarci. Amen.

[Papa Benedetto, veglia GMG Colonia 20 agosto 2005]

Mettiamoci in cammino, per cambiare idea, per ritrovare noi stessi

Cari giovani!

Nel nostro pellegrinaggio con i misteriosi Magi dell'Oriente siamo giunti a quel momento che san Matteo nel suo Vangelo ci descrive così: "Entrati nella casa (sulla quale la stella si era fermata), videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono" (Mt 2, 11). Il cammino esteriore di quegli uomini era finito. Erano giunti alla meta. Ma a questo punto per loro comincia un nuovo cammino, un pellegrinaggio interiore che cambia tutta la loro vita. Poiché sicuramente avevano immaginato questo Re neonato in modo diverso. Si erano appunto fermati a Gerusalemme per raccogliere presso il Re locale notizie sul promesso Re che era nato. Sapevano che il mondo era in disordine, e per questo il loro cuore era inquieto. Erano certi che Dio esisteva e che era un Dio giusto e benigno. E forse avevano anche sentito parlare delle grandi profezie in cui i profeti d'Israele annunciavano un Re che sarebbe stato in intima armonia con Dio, e che a nome e per conto di Lui avrebbe ristabilito il mondo nel suo ordine. Per cercare questo Re si erano messi in cammino: dal profondo del loro intimo erano alla ricerca del diritto, della giustizia che doveva venire da Dio, e volevano servire quel Re, prostrarsi ai suoi piedi e così servire essi stessi al rinnovamento del mondo. Appartenevano a quel genere di persone "che hanno fame e sete della giustizia" (Mt 5, 6). Questa fame e questa sete avevano seguito nel loro pellegrinaggio - si erano fatti pellegrini in cerca della giustizia che aspettavano da Dio, per potersi mettere al servizio di essa.

Anche se gli altri uomini, quelli rimasti a casa, li ritenevano forse utopisti e sognatori - essi invece erano persone con i piedi sulla terra, e sapevano che per cambiare il mondo bisogna disporre del potere. Per questo non potevano cercare il bambino della promessa se non nel palazzo del Re. Ora però s'inchinano davanti a un bimbo di povera gente, e ben presto vengono a sapere che Erode - quel Re dal quale si erano recati - con il suo potere intendeva insidiarlo, così che alla famiglia non sarebbe restata che la fuga e l'esilio. Il nuovo Re, davanti al quale si erano prostrati in adorazione, si differenziava molto dalla loro attesa. Così dovevano imparare che Dio è diverso da come noi di solito lo immaginiamo. Qui cominciò il loro cammino interiore. Cominciò nello stesso momento in cui si prostrarono davanti a questo bambino e lo riconobbero come il Re promesso. Ma questi gesti gioiosi essi dovevano ancora raggiungerli interiormente.

Dovevano cambiare la loro idea sul potere, su Dio e sull'uomo e, facendo questo, dovevano anche cambiare se stessi. Ora vedevano: il potere di Dio è diverso dal potere dei potenti del mondo. Il modo di agire di Dio è diverso da come noi lo immaginiamo e da come vorremmo imporlo anche a Lui. Dio in questo mondo non entra in concorrenza con le forme terrene del potere. Non contrappone le sue divisioni ad altre divisioni. A Gesù, nell'Orto degli ulivi, Dio non manda dodici legioni di angeli per aiutarlo (cfr Mt 26, 53). Egli contrappone al potere rumoroso e prepotente di questo mondo il potere inerme dell'amore, che sulla Croce - e poi sempre di nuovo nel corso della storia - soccombe, e tuttavia costituisce la cosa nuova, divina che poi si oppone all'ingiustizia e instaura il Regno di Dio. Dio è diverso - è questo che ora riconoscono. E ciò significa che ora essi stessi devono diventare diversi, devono imparare lo stile di Dio.

Erano venuti per mettersi a servizio di questo Re, per modellare la loro regalità sulla sua. Era questo il significato del loro gesto di ossequio, della loro adorazione. Di essa facevano parte anche i regali - oro, incenso e mirra - doni che si offrivano a un Re ritenuto divino. L'adorazione ha un contenuto e comporta anche un dono. Volendo con il gesto dell'adorazione riconoscere questo bambino come il loro Re al cui servizio intendevano mettere il proprio potere e le proprie possibilità, gli uomini provenienti dall'Oriente seguivano senz'altro la traccia giusta. Servendo e seguendo Lui, volevano insieme con Lui servire la causa della giustizia e del bene nel mondo. E in questo avevano ragione. Ora però imparano che ciò non può essere realizzato semplicemente per mezzo di comandi e dall'alto di un trono. Ora imparano che devono donare se stessi - un dono minore di questo non basta per questo Re. Ora imparano che la loro vita deve conformarsi a questo modo divino di esercitare il potere, a questo modo d'essere di Dio stesso. Devono diventare uomini della verità, del diritto, della bontà, del perdono, della misericordia. Non domanderanno più: Questo a che cosa mi serve? Dovranno invece domandare: Con che cosa servo io la presenza di Dio nel mondo? Devono imparare a perdere se stessi e proprio così a trovare se stessi. Andando via da Gerusalemme, devono rimanere sulle orme del vero Re, al seguito di Gesù.

Cari amici, ci domandiamo che cosa tutto questo significhi per noi. Poiché quello che abbiamo appena detto sulla natura diversa di Dio, che deve orientare la nostra vita, suona bello, ma resta piuttosto sfumato e vago. Per questo Dio ci ha donato degli esempi. I Magi provenienti dall'Oriente sono soltanto i primi di una lunga processione di uomini e donne che nella loro vita hanno costantemente cercato con lo sguardo la stella di Dio, che hanno cercato quel Dio che a noi, esseri umani, è vicino e ci indica la strada. È la grande schiera dei santi - noti o sconosciuti - mediante i quali il Signore, lungo la storia, ha aperto davanti a noi il Vangelo e ne ha sfogliato le pagine; questo, Egli sta facendo tuttora. Nelle loro vite, come in un grande libro illustrato, si svela la ricchezza del Vangelo. Essi sono la scia luminosa di Dio che Egli stesso lungo la storia ha tracciato e traccia ancora. Il mio venerato predecessore Papa Giovanni Paolo II, che è con noi in questo momento, ha beatificato e canonizzato una grande schiera di persone di epoche lontane e vicine. In queste figure ha voluto dimostrarci come si fa ad essere cristiani; come si fa a svolgere la propria vita in modo giusto - a vivere secondo il modo di Dio. I beati e i santi sono stati persone che non hanno cercato ostinatamente la propria felicità, ma semplicemente hanno voluto donarsi, perché sono state raggiunte dalla luce di Cristo. Essi ci indicano così la strada per diventare felici, ci mostrano come si riesce ad essere persone veramente umane. Nelle vicende della storia sono stati essi i veri riformatori che tante volte l'hanno risollevata dalle valli oscure nelle quali è sempre nuovamente in pericolo di sprofondare; essi l'hanno sempre nuovamente illuminata quanto era necessario per dare la possibilità di accettare - magari nel dolore - la parola pronunciata da Dio al termine dell'opera della creazione: "È cosa buona". Basta pensare a figure come San Benedetto, San Francesco d'Assisi, Santa Teresa d'Avila, Sant'Ignazio di Loyola, San Carlo Borromeo, ai fondatori degli Ordini religiosi dell'Ottocento che hanno animato e orientato il movimento sociale, o ai santi del nostro tempo - Massimiliano Kolbe, Edith Stein, Madre Teresa, Padre Pio. Contemplando queste figure impariamo che cosa significa "adorare", e che cosa vuol dire vivere secondo la misura del bambino di Betlemme, secondo la misura di Gesù Cristo e di Dio stesso.

I santi, abbiamo detto, sono i veri riformatori. Ora vorrei esprimerlo in modo ancora più radicale: Solo dai santi, solo da Dio viene la vera rivoluzione, il cambiamento decisivo del mondo. Nel secolo appena passato abbiamo vissuto le rivoluzioni, il cui programma comune era di non attendere più l'intervento di Dio, ma di prendere totalmente nelle proprie mani il destino del mondo. E abbiamo visto che, con ciò, sempre un punto di vista umano e parziale veniva preso come misura assoluta d'orientamento. L'assolutizzazione di ciò che non è assoluto ma relativo si chiama totalitarismo. Non libera l'uomo, ma gli toglie la sua dignità e lo schiavizza. Non sono le ideologie che salvano il mondo, ma soltanto il volgersi al Dio vivente, che è il nostro creatore, il garante della nostra libertà, il garante di ciò che è veramente buono e vero. La rivoluzione vera consiste unicamente nel volgersi senza riserve a Dio che è la misura di ciò che è giusto e allo stesso tempo è l'amore eterno. E che cosa mai potrebbe salvarci se non l'amore?

Cari amici! Permettetemi di aggiungere soltanto due brevi pensieri. Sono molti coloro che parlano di Dio; nel nome di Dio si predica anche l'odio e si esercita la violenza. Perciò è importante scoprire il vero volto di Dio. I Magi dell'Oriente l'hanno trovato, quando si sono prostrati davanti al bambino di Betlemme. "Chi ha visto me ha visto il Padre", diceva Gesù a Filippo (Gv 14, 9). In Gesù Cristo, che per noi ha permesso che si trafiggesse il suo cuore, in Lui è comparso il vero volto di Dio. Lo seguiremo insieme con la grande schiera di coloro che ci hanno preceduto. Allora cammineremo sulla via giusta.