don Giuseppe Nespeca

Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".

Valori e indipendenza emotiva

Collocarsi negli eventi di persecuzione

(Lc 21,12-19)

Il corso della storia è tempo in cui Dio compone il confluire della nostra libertà e delle circostanze.

In tali pieghe c’è spesso un vettore di vita, un aspetto essenziale, una sorte definitiva, che ci sfugge.

Ma all’occhio non mediocre della persona di Fede, anche i soprusi e perfino il martirio sono un dono.

Per imparare le lezioni importanti della vita, ogni giorno il credente si avventura in ciò che ha paura di fare, superando i timori.

L’amore sponsale e gratuito ricevuto colloca in una condizione di reciprocità, d’attivo desiderio di unire la vita al Cristo - sebbene nell’esiguità delle nostre risposte.

Continuando invece a lamentarsi degli insuccessi, pericoli, calamità, tutti vedranno in noi donne come le altre e uomini comuni - e ogni cosa terminerà a questo livello.

Non saremo sull’altro lato.

Al massimo tenteremo di sottrarci alle asprezze, o si finirà per cercare alleati di circostanza (vv.14-15).

Lc intende aiutare le sue comunità a urtare la logica mondana e collocarsi negli eventi di persecuzione in maniera fervente.

Le angherie sociali non sono fatalità, bensì occasioni per la missione; luoghi di alta testimonianza eucaristica (v.13).

I perseguitati non hanno bisogno di stampelle esterne, né devono vivere nell’angoscia del crollo.

Essi hanno il compito di essere segni del Regno di Dio, che man mano porta i lontani e gli stessi usurpatori a una diversa consapevolezza.

Nessuno è arbitro della realtà e tutti sono fuscelli soggetti a rovesci, ma nella condizione umanizzante degli apostoli traluce un’indipendenza emotiva.

Ciò avviene per il senso intimo, vivo, di una Presenza, e la lettura delle vicende esterne come azione eccezionale del Padre che si rivela.

In tale magma energetico plasmabile, ecco affiorare percorsi unici, inedite opportunità di crescita... anche nelle avversità.

Atteggiamento senz’alibi né certezze granitiche: con la sola convinzione che tutto verrà rimesso in gioco [non per sforzo: per aver spostato lo sguardo, semplicemente].

Tempo sacro e profano vengono a coincidere in un Patto fervente, che si annida e cova frutti persino nei momenti del travaglio e paradosso.

Qui unica risorsa necessaria è la forza spirituale di andare sino in fondo… nei controsensi d’altro versante.

Così anche la famiglia o il “clan” di appartenenza vanno condotti a un differente mondo di convinzioni; non senza contrasti laceranti (v.16).

La Torah stessa obbligava alla denuncia degli infedeli alla religione dei padri - perfino parenti strettissimi - sino a metterli a morte (Dt 13,7-12) [nei fatti, solo per designare la gravità di quel tipo di trasgressione].

L’Annuncio non poteva che causare divisioni estreme, e su temi di fondo come il successo, o il progresso in questa vita - la visione di un mondo nuovo, dell’utopia di altre e altrui esigenze.

Tutto sembrerà congiurare e farsi beffe del nostro ideale (v.17).

Il riferimento al Nome allude alla vicenda storica di Gesù di Nazaret, col suo carico non solo di bontà ideale ed esplicita, ma pure di attività di denuncia contro l’istituzione ufficiale e le false guide che avevano messo sotto sequestro il Dio dell’Esodo.

Malgrado le interferenze, l’essere fraintesi, calunniati, messi in ridicolo, ricattati e odiati... ancorati a Cristo sperimenteremo che le tappe della storia e della vita procedono verso la Speranza.

La “protezione” di Dio non preserva da tinte cupe, né dal subire danni, ma garantisce che nulla vada perduto, neppure un capello (v.18).

Anche questo esempio spontaneo che Gesù trae dalla natura - eco della vita conciliante sognata per noi dal Padre - introduce alla Felicità che fa consapevoli di esistere in tutta la personale realtà.

L’espressione mostra infatti il valore delle cose genuine, silenti, poco eclatanti, le quali però ci abitano - non sono “ombre”. E le percepiamo senza sforzo né impegno cerebrale.

Nel tempo delle scelte epocali, dell’emergenza che sembra mettere tutto in scacco - ma vuole farci meno artificiali - tale consapevolezza può rovesciare il nostro giudizio di sostanza, sul piccolo e il grande.

Infatti, per l’avventura d’amore non c’è contabilità né clamore.

È nel Signore e nella realtà insidiosa o sommaria il “posto” per ciascuno di noi. Non senza lacerazioni.

Eppure traiamo energia spirituale dalla conoscenza del Cristo, dal senso di legame profondo con Lui e la realtà anche minuta e variegata, o temibile - sempre personale (v.18).

E (appunto) l’aldilà non è impreciso.

Non bisogna snaturarsi per avere consenso… tantomeno per il “Cielo” che vince la morte.

Il destino dell’unicità non va in rovina: è prezioso e caro, come lo è in natura.

Bisogna scorgerne la Bellezza, futura e già attuale.

Neppure conterà collocarsi sopra e davanti: piuttosto sullo sfondo, già ricchi e perfetti, nel senso intimo della pienezza di essere.

Così non dovremo calpestarci a vicenda (Lc 12,1)... anche per incontrare Gesù.

«Siamo assolutamente perduti se ci viene a mancare questa particolare individualità, l’unica cosa che possiamo dire veramente nostra - e la cui perdita costituisce anche una perdita per il mondo intero. Essa è preziosissima anche perché non è universale».

(Rabindranath Tagore)

Gesù ci mette in guardia: non potremo contare su amicizie inattaccabili, né su potenze umane schierate a difesa della trama terrestre.

Anche colui che credevamo vicino ci scruterà con sospetto: il prezzo della verità sta sempre nella scelta contraria al mondo della menzogna [anche sacrale, datata o effimera] tutto coalizzato contro.

La nostra vicenda non sarà come un romanzo facile e a lieto fine.

Ma avremo possibilità di testimoniare nel presente le più genuine radici antiche: che in ogni istante Dio chiama, si manifesta - e ciò che sembra fallimento diviene Cibo e sorgente di Vita.

Ostinati solo nel cambio di proporzioni, tra spogliamento ed elevazione. Nella contrapposizione dei criteri e dei fondamenti stessi del pensare.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Che tipo di lettura fai, e come ti collochi negli eventi di persecuzione?

Sei consapevole che gli intoppi non vengono per la disperazione, bensì per liberarti dalla chiusura in schemi culturali stagnanti (e non tuoi)?

Sull’altro versante del mondo

I cristiani devono dunque farsi trovare sempre sull’“altro versante” del mondo, quello scelto da Dio: non persecutori, ma perseguitati; non arroganti, ma miti; non venditori di fumo, ma sottomessi alla verità; non impostori, ma onesti.

Questa fedeltà allo stile di Gesù – che è uno stile di speranza – fino alla morte, verrà chiamata dai primi cristiani con un nome bellissimo: “martirio”, che significa “testimonianza”. C’erano tante altre possibilità, offerte dal vocabolario: lo si poteva chiamare eroismo, abnegazione, sacrificio di sé. E invece i cristiani della prima ora lo hanno chiamato con un nome che profuma di discepolato. I martiri non vivono per sé, non combattono per affermare le proprie idee, e accettano di dover morire solo per fedeltà al vangelo. Il martirio non è nemmeno l’ideale supremo della vita cristiana, perché al di sopra di esso vi è la carità, cioè l’amore verso Dio e verso il prossimo. Lo dice benissimo l’apostolo Paolo nell’inno alla carità, intesa come l’amore verso Dio e verso il prossimo. Lo dice benissimo l’Apostolo Paolo nell’inno alla carità: «Se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe» (1Cor 13,3). Ripugna ai cristiani l’idea che gli attentatori suicidi possano essere chiamati “martiri”: non c’è nulla nella loro fine che possa essere avvicinato all’atteggiamento dei figli di Dio.

A volte, leggendo le storie di tanti martiri di ieri e di oggi - che sono più numerosi dei martiri dei primi tempi -, rimaniamo stupiti di fronte alla fortezza con cui hanno affrontato la prova. Questa fortezza è segno della grande speranza che li animava: la speranza certa che niente e nessuno li poteva separare dall’amore di Dio donatoci in Gesù Cristo (cfr Rm 8,38-39).

Che Dio ci doni sempre la forza di essere suoi testimoni. Ci doni di vivere la speranza cristiana soprattutto nel martirio nascosto di fare bene e con amore i nostri doveri di ogni giorno. Grazie.

(Papa Francesco, Udienza Generale 28 giugno 2017)

Eroismo dei Testimoni, affascinati da Gesù

Ci troviamo raccolti questa sera in un luogo a voi caro, che è segno visibile di quanto sia potente la grazia divina che agisce nel cuore dei credenti. La bellezza di questo tempio millenario è infatti testimonianza vivente della ricca storia di fede e di tradizione cristiana del vostro popolo; una storia illuminata, in particolare, dalla fedeltà di coloro che hanno sigillato la loro adesione a Cristo e alla Chiesa con il martirio. Penso alle figure dei santi Venceslao, Adalberto e Giovanni Nepomuceno, pietre miliari del cammino della vostra Chiesa, a cui si aggiungono gli esempi del giovane san Vito, che preferì il martirio piuttosto che tradire Cristo, del monaco san Procopio e di santa Ludmilla. Penso alle vicende di due Arcivescovi, nel secolo scorso, di questa Chiesa locale, i Cardinali Josef Beran e František Tomášek, e di tanti Vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e fedeli, che hanno resistito con eroica fermezza alla persecuzione comunista, giungendo persino al sacrificio della vita. Da dove hanno tratto forza questi coraggiosi amici di Cristo se non dal Vangelo? Sì! Essi si sono lasciati affascinare da Gesù che ha detto: “Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Mt 16,24). Nell’ora della difficoltà hanno sentito risuonare nel cuore quest’altra sua considerazione: “Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi” (Gv 15, 20).

L’eroismo dei testimoni della fede ricorda che solo dalla conoscenza personale e dal legame profondo con Cristo è possibile trarre l’energia spirituale per realizzare appieno la vocazione cristiana. Solo l’amore di Cristo rende efficace l’azione apostolica, soprattutto nei momenti della difficoltà e della prova. Amare Cristo e i fratelli deve essere la caratteristica di ogni battezzato e di ogni comunità. Negli Atti degli Apostoli leggiamo che “la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima sola” (At 4,32). E Tertulliano, un autore dei primi secoli, scriveva che i pagani rimanevano colpiti dall’amore che legava i cristiani tra di loro (cfr Apologeticum XXXIX). Cari fratelli e sorelle, imitate il divino Maestro che “non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti” (Mc 10,45).

[Papa Benedetto, Vespri a Praga, 26 settembre 2009]

La venerazione verso il martirio

1. Ci ha fatto venire oggi qui ad Otranto il ricordo dei martiri. Ci ha fatto venire qui la venerazione verso il martirio, sul quale, sin dall’inizio, si costruisce il regno di Dio, proclamato ed iniziato nella storia umana da Gesù Cristo.

La verità sul martirio ha nel Vangelo un’eloquenza piena di penetrante profondità ed insieme di trasparente semplicità. Cristo non promette ai suoi discepoli successi terreni o prosperità materiale; egli non presenta davanti ai loro occhi alcuna “utopia”, come è capitato più di una volta e come capita sempre nella storia delle ideologie umane. Egli semplicemente dice ai suoi discepoli: “vi perseguiteranno”. Vi consegneranno agli organi delle diverse autorità, vi metteranno in prigione, vi chiameranno davanti ai diversi tribunali. Tutto ciò “a causa del mio nome” (Lc 21,12).

La sostanza del martirio è legata, dall’inizio e nel corso di tutti i secoli, con questo nome! Noi qualifichiamo come martiri quei cristiani che, nel corso della storia, hanno subìto sofferenze, spesso terrificanti, per la loro crudeltà “in odium fidei”. Coloro ai quali “in odium fidei” veniva infine inflitta la morte. Quindi coloro che accettando, in questo mondo, le sofferenze e subendo la morte hanno reso una particolare testimonianza a Cristo.

Mettendo davanti agli occhi dei suoi discepoli l’immagine delle sofferenze che li aspettano a causa del suo nome, il maestro dice: “Questo vi darà occasione di render testimonianza” (Lc 21,13).

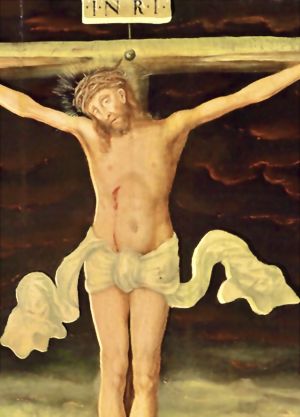

2. Cinquecento anni fa qui, ad Otranto, 800 discepoli di Cristo hanno reso appunto una tale testimonianza, accettando la morte per il nome di Cristo. Ad essi si riferiscono le parole che il Signore Gesù ha pronunciato sul martirio: “Sarete odiati da tutti per causa del mio nome” (Lc 21,17). Sì. Sono stati oggetto d’odio. Hanno bevuto per il nome di Cristo il calice di quest’odio fino in fondo, a somiglianza del loro maestro, il quale dalla cena pasquale si recò direttamente al Getsemani e lì pregava: “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice” (Lc 22,42). Tuttavia il calice dell’odio umano, della crudeltà e della croce non si è allontanato. Cristo, obbediente al Padre, l’ha vuotato fino in fondo: “Non sia fatta la mia, ma la tua volontà” (Lc 22,42).

La testimonianza del Getsemani e della croce è un sigillo definitivo, impresso su tutto ciò che Gesù ha fatto e insegnato. Egli, accettando la morte, ha dato la propria vita per la salvezza del mondo. I martiri di Otranto, accettando la morte, hanno dato la loro vita per Cristo. E in questo modo hanno reso una particolare testimonianza a Cristo.

La testimonianza dei martiri li introduce in modo particolare anche nel suo mistero pasquale. “Con la vostra perseveranza - dice Gesù - salverete le vostre anime” (Lc 21,19). Come egli stesso conquistò la nuova vita, accettando la morte, così i martiri accettando la morte, conquistano la vita, a cui Cristo ha dato inizio nella sua risurrezione.

3. “Quella” vita: la vita nuova e piena smentisce, in certo senso, l’esperienza della morte. Smentisce soprattutto la certezza di coloro che, infliggendo la morte, ritenevano di aver tolto la vita ai martiri, di averli privati della vita e di averli strappati in maniera definitiva dalla terra dei viventi.

“Agli occhi degli stolti parve che morissero; / la loro fine fu ritenuta una sciagura, / la loro dipartita da noi una rovina”.

Così proclamava l’autore del libro della Sapienza (Sap 3,2-3) già molto tempo prima che Cristo pronunciasse le sue parole sul martirio.

“...ma essi sono nella pace” (Sap 3,3). Ma essi sono nella pace!

Nell’atto del martirio ha quindi luogo una radicale, per così dire, contrapposizione dei criteri e dei fondamenti stessi del pensare. La morte umana dei martiri, la morte legata alla sofferenza e al tormento - così come la morte di Cristo sulla croce - cede, in un certo senso, dinanzi ad un’altra realtà superiore. L’autore del libro della Sapienza scrive:

“Le anime dei giusti... sono nelle mani di Dio / nessun tormento le toccherà” (Sap 3,1).

Quest’altra realtà superiore non annulla il fatto del tormento e della morte, così come non annullò il fatto della passione e della morte di Cristo. Essa, la “mano” invisibile di Dio trasforma soltanto questo fatto umano. Lo trasforma già perfino nella sua trama terrestre, mediante la potenza della fede che si rivela nelle anime dei martiri dinanzi al tormento ed alla sofferenza:

“Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di immortalità” (Sap 3,4).

La forza di questa fede e la forza della speranza che proviene da Dio sono più potenti del castigo e della morte stessa. I martiri rendono testimonianza a Cristo proprio per questa forza della fede e della speranza. Essi, difatti, simili a Lui nella passione e nella morte, proclamano contemporaneamente la potenza della sua risurrezione. Basta ricordare qui come moriva il primo martire di Cristo, il diacono Stefano; egli si spense gridando: “Ecco io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell’uomo che sta alla destra di Dio” (At 7,56).

Così dunque, grazie alla forza della fede ed alla potenza della speranza, cambiano in un certo senso le proporzioni: le proporzioni della vita e della morte, della sconfitta e della vittoria, dello spogliamento e dell’elevazione. L’autore del libro della Sapienza scrive in seguito:

“In cambio d’una breve pena / riceveranno grandi benefici, / perché Dio li ha provati / e li ha trovati degni di sé” (Sap 3,5).

4. Qui tocchiamo un punto particolarmente importante nel fatto del martirio. Il martirio è una grande prova, in un certo senso è la prova definitiva e radicale. È la più grande prova dell’uomo, la prova della dignità dell’uomo al cospetto di Dio stesso. È difficile dire a questo proposito più di quanto afferma proprio il libro della Sapienza: “Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé” (Sap 3,5). Non esiste una misura più grande della dignità dell’uomo di quella che si trova in Dio stesso: negli occhi di Dio. Il martirio è dunque “la” prova dell’uomo che ha luogo agli occhi di Dio, una prova nella quale l’uomo, aiutato dalla potenza di Dio, riporta la vittoria.

Attraverso tale prova sono passati, nel corso della storia, numerosi confessori e discepoli di Cristo. Attraverso tale prova sono passati i martiri d’Otranto cinquecento anni fa. Attraverso tale prova sono passati e passano i martiri del nostro secolo, martiri spesso sconosciuti, oppure poco conosciuti, anche se si trovano non lontani da noi.

E così nell’odierna circostanza non posso non volgere il mio sguardo, oltre il mare, alla non distante eroica Chiesa in Albania, sconvolta da dura e prolungata persecuzione ma arricchita dalla testimonianza dei suoi martiri: Vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e semplici fedeli.

Oltre che a loro, il mio pensiero va anche agli altri fratelli cristiani e a tutti i credenti in Dio i quali subiscono una simile sorte di privazioni in quella nazione.

Essere spiritualmente vicini a tutti coloro che soffrono violenza a causa della loro fede è un dovere speciale di tutti i cristiani, secondo la tradizione ereditata dai primi secoli. Direi di più: qui si tratta anche di una solidarietà dovuta alle persone ed alle comunità, i cui diritti fondamentali sono violati o perfino totalmente conculcati. Dobbiamo pregare perché il Signore sostenga questi nostri fratelli con la sua grazia in tali difficili prove. E vogliamo pregare anche per chi li perseguita ripetendo l’invocazione di Cristo sulla croce, rivolta al Padre: “Perdona loro perché non sanno ciò che fanno”.

Molto spesso si cerca di qualificare i martiri come “colpevoli di reati politici”. Anche Cristo è stato condannato a morte apparentemente per questo motivo: perché affermava di essere re (cf. Lc 23,2). Non dimentichiamo, perciò, i martiri dei nostri tempi. Non comportiamoci come se essi non esistessero. Ringraziamo Dio che essi hanno superato vittoriosamente la prova. Imploriamo la forza dello Spirito Santo per i perseguitati che ancora devono misurarsi con tale prova. Si compiano su di essi le parole del maestro: “Io vi darò lingua e sapienza, a cui tutti i vostri avversari non potranno resistere né combattere” (Lc 21,15).

Restiamo in comunione con i martiri. Essi scavano l’alveo più profondo del fiume divino nella storia.

Essi costruiscono i fondamenti più consistenti di quella città divina che si eleva verso l’eternità.

L’autore del libro della Sapienza proclama: “(Dio) li ha saggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come un olocausto” (Sap 3,6).

5. Nella Chiesa in terra permane il ricordo e la venerazione dei santi martiri, come qui a Otranto, e in tanti altri luoghi d’Italia, d’Europa e del mondo. Nel regno di Dio essi ricevono insieme a Cristo una particolare forza e potere nel mistero della comunione dei santi e in tutta l’economia divina della verità e dell’amore.

“Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro.

Quanti confidano in lui comprenderanno la verità; coloro che gli sono fedeli vivranno presso di lui nell’amore, perché grazia e misericordia sono riservate ai suoi eletti” (Sap 3,8-9).

I martiri, dinanzi alla maestà della divina giustizia, potrebbero gridare così come leggiamo nell’Apocalisse: “Fino a quando, sovrano, tu che sei santo e verace, non farai, giustizia e non vendicherai il nostro sangue sopra gli abitanti della terra?” (Ap 6,10). Tuttavia nella luce eterna della santissima Trinità, uniti nella suprema verità e nel perfetto amore, essi diventano portavoce della grazia e della misericordia per i loro fratelli e sorelle sulla terra. Lo diventano anzi per i loro stessi persecutori. Lo diventano soprattutto per la Chiesa, che secondo i disegni misericordiosi di Dio deve essere la “città divina” elevata tra i popoli, deve essere: “in Cristo come un sacramento, o segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano” (Lumen Gentium, 1).

È perciò proprio questa Chiesa, riunita oggi a Otranto sulla grande tomba dei martiri, desidera nello spirito della missione che le è propria elevare, per il loro tramite, la sua preghiera a Dio. In questa preghiera si collocano al primo posto i problemi che noi oggi, da questa grande tomba dei martiri di Otranto, dopo 500 anni, vediamo in modo nuovo e con una nuova chiarezza, nella prospettiva della croce di Cristo e della missione della Chiesa.

6. Il Concilio Vaticano II, il quale ha affermato che “la Chiesa è in Cristo come un sacramento o segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano” (Lumen Gentium, 1), ha manifestato anche il suo atteggiamento coerente con tale professione nei confronti di quegli avvenimenti che, nel passato, hanno contrapposto reciprocamente musulmani e cristiani come nemici: “Se nel corso dei secoli tra cristiani e musulmani sono sorte non poche contese e inimicizie, questo sacrosanto Concilio esorta tutti a dimenticare ciò che è passato, a praticare sinceramente la comprensione reciproca e a promuovere insieme i beni morali, la pace e la libertà” (Nostra Aetate, 3).

Per noi, queste parole hanno una importanza decisiva. Nel medesimo spirito ho già avuto occasione di parlare più di una volta: ad Ankara, capitale della Turchia, nella mia visita in quel paese l’anno scorso, ed anche a Nairobi, ad Accra, ad Ouagadougou e ad Abidjan durante il mio recente viaggio in terra africana.

Oggi, presso le tombe gloriose dei martiri d’Otranto, invoco l’intercessione di coloro le cui “anime sono nelle mani di Dio”, e, insieme con tutta la Chiesa, elevo fervida preghiera affinché le parole dell’insegnamento del Concilio Vaticano II diventino sempre più una realtà.

Va, in questo momento, un pensiero deferente e cordiale alla Chiesa in Bisanzio che ebbe storici legami con la Chiesa locale di Otranto.

Da questa antica terra di Puglia, protesa come una testa di ponte verso il levante, noi guardiamo con attenzione e simpatia alle regioni dell’oriente e particolarmente là dove ebbero origine storica le tre grandi religioni monoteistiche, cioè il cristianesimo, l’ebraismo e l’islam. Abbiamo presente nella memoria ciò che il Concilio dice di “quel popolo al quale furono dati i testamenti e le promesse e dal quale Cristo è nato secondo la carne (cf. Rm 9,4-5); popolo, in virtù dell’elezione, carissimo per ragione dei suoi padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili (cf. Rm 11,28-29)”. E in seguito leggiamo nella medesima pagina del Concilio Vaticano II: “Ma il disegno di salvezza abbraccia anche coloro che riconoscono il creatore, e tra questi in particolare i musulmani, i quali professando di tenere la fede di Abramo, adorano con noi un Dio unico, misericordioso, che giudicherà gli uomini nel giorno finale” (Lumen Gentium, 16).

In pari tempo non possiamo chiudere gli occhi dinanzi a situazioni particolarmente delicate che colà si sono create e tuttora sussistono. Sono scoppiati durissimi conflitti; la regione del medio oriente è pervasa da tensioni e contese, col rischio sempre incombente del riesplodere di nuove guerre. È doloroso rilevare che spesso gli scontri si sono avuti seguendo le linee di divisione fra gruppi confessionali diversi, sicché è stato possibile per alcuni, purtroppo, alimentarli artificiosamente facendo leva sul sentimento religioso.

I termini del dramma medio-orientale sono noti: il popolo ebraico, dopo esperienze tragiche, legate allo sterminio di tanti figli e figlie, spinto dall’ansia di sicurezza, ha dato vita allo stato di Israele; nello stesso tempo si è creata la condizione dolorosa del popolo palestinese, in cospicua parte escluso dalla sua terra. Sono fatti che stanno sotto gli occhi di tutti. Ed altri paesi, come il Libano, soffrono per una crisi che minaccia di essere cronica. In questi giorni, infine, un aspro conflitto è in corso in una regione vicina, fra Iraq e Iran.

Riuniti oggi qui, presso le tombe dei martiri di Otranto, meditiamo sulle parole della liturgia che proclamano la loro gloria e la loro potenza nel regno di Dio: “Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro”. Quindi in unione con questi martiri, noi presentiamo al Dio unico, al Dio vivente, al Padre di tutti gli uomini i problemi della pace in medio oriente ed anche il problema, che tanto ci è caro, dell’avvicinamento e del vero dialogo con coloro ai quali ci unisce - nonostante le differenze - la fede in un solo Dio, la fede ereditata da Abramo. Lo spirito di unità, di reciproco rispetto e di intesa si dimostri più potente di ciò che divide e contrappone.

Libano, Palestina, Egitto, penisola arabica, Mesopotamia nutrirono da millenni le radici di tradizioni sacre per ciascuno dei tre gruppi religiosi; là ancora, per secoli, hanno convissuto sugli stessi territori comunità cristiane, ebraiche ed islamiche; in quelle regioni, la Chiesa cattolica vanta comunità insigni per antichità di storia, vitalità, varietà di riti, proprie caratteristiche spirituali.

Sovrasta alta su tutto questo mondo, come un centro ideale, uno scrigno prezioso che custodisce i tesori delle memorie più venerande, ed è essa stessa il primo di questi tesori, la città santa, Gerusalemme, oggi oggetto di una disputa che sembra senza soluzione, domani - se lo si vuole! - domani crocevia di riconciliazione e di pace.

Sì, noi preghiamo perché Gerusalemme, anziché essere, come è oggi, oggetto di contesa e di divisione, divenga il punto d’incontro, verso cui continueranno a volgersi gli sguardi dei cristiani, degli ebrei e dei musulmani, come al proprio focolare comune; intorno a cui essi si sentiranno fratelli, nessuno superiore, nessuno debitore agli altri; verso cui torneranno a dirigere i loro passi i pellegrini, seguaci di Cristo, o fedeli della legge mosaica, o membri della comunità dell’islam.

7. E adesso il nostro pensiero si rivolge ancora una volta verso la liturgia dei martiri. Noi guardiamo con gli occhi dell’autore dell’Apocalisse e vediamo nel grande cimitero di Otranto e, al tempo stesso, nella prospettiva dell’eterna Gerusalemme... vediamo: “sotto l’altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano resa... venne data a ciascuno di essi una veste candida e fu detto loro di pazientare ancora un poco, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli” (Ap 6,9.11).

[Papa Giovanni Paolo II, omelia Otranto 5 ottobre 1980]

Controcorrente, sull’altro versante

Oggi riflettiamo sulla speranza cristiana come forza dei martiri. Quando, nel Vangelo, Gesù invia i discepoli in missione, non li illude con miraggi di facile successo; al contrario, li avverte chiaramente che l’annuncio del Regno di Dio comporta sempre una opposizione. E usa anche un’espressione estrema: «Sarete odiati – odiati - da tutti a causa del mio nome» (Mt 10,22). I cristiani amano, ma non sempre sono amati. Fin da subito Gesù ci mette davanti questa realtà: in una misura più o meno forte, la confessione della fede avviene in un clima di ostilità.

I cristiani sono dunque uomini e donne “controcorrente”. E’ normale: poiché il mondo è segnato dal peccato, che si manifesta in varie forme di egoismo e di ingiustizia, chi segue Cristo cammina in direzione contraria. Non per spirito polemico, ma per fedeltà alla logica del Regno di Dio, che è una logica di speranza, e si traduce nello stile di vita basato sulle indicazioni di Gesù.

E la prima indicazione è la povertà. Quando Gesù invia i suoi in missione, sembra che metta più cura nello “spogliarli” che nel “vestirli”! In effetti, un cristiano che non sia umile e povero, distaccato dalle ricchezze e dal potere e soprattutto distaccato da sé, non assomiglia a Gesù. Il cristiano percorre la sua strada in questo mondo con l’essenziale per il cammino, però con il cuore pieno d’amore. La vera sconfitta per lui o per lei è cadere nella tentazione della vendetta e della violenza, rispondendo al male col male. Gesù ci dice: «Io vi mando come pecore in mezzo a lupi» (Mt 10,16). Dunque senza fauci, senza artigli, senza armi. Il cristiano piuttosto dovrà essere prudente, a volte anche scaltro: queste sono virtù accettate dalla logica evangelica. Ma la violenza mai. Per sconfiggere il male, non si possono condividere i metodi del male.

L’unica forza del cristiano è il Vangelo. Nei tempi di difficoltà, si deve credere che Gesù sta davanti a noi, e non cessa di accompagnare i suoi discepoli. La persecuzione non è una contraddizione al Vangelo, ma ne fa parte: se hanno perseguitato il nostro Maestro, come possiamo sperare che ci venga risparmiata la lotta? Però, nel bel mezzo del turbine, il cristiano non deve perdere la speranza, pensando di essere stato abbandonato. Gesù rassicura i suoi dicendo: «Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati» (Mt 10,30). Come dire che nessuna delle sofferenze dell’uomo, nemmeno le più minute e nascoste, sono invisibili agli occhi di Dio. Dio vede, e sicuramente protegge; e donerà il suo riscatto. C’è infatti in mezzo a noi Qualcuno che è più forte del male, più forte delle mafie, delle trame oscure, di chi lucra sulla pelle dei disperati, di chi schiaccia gli altri con prepotenza… Qualcuno che ascolta da sempre la voce del sangue di Abele che grida dalla terra.

I cristiani devono dunque farsi trovare sempre sull’“altro versante” del mondo, quello scelto da Dio: non persecutori, ma perseguitati; non arroganti, ma miti; non venditori di fumo, ma sottomessi alla verità; non impostori, ma onesti.

Questa fedeltà allo stile di Gesù – che è uno stile di speranza – fino alla morte, verrà chiamata dai primi cristiani con un nome bellissimo: “martirio”, che significa “testimonianza”. C’erano tante altre possibilità, offerte dal vocabolario: lo si poteva chiamare eroismo, abnegazione, sacrificio di sé. E invece i cristiani della prima ora lo hanno chiamato con un nome che profuma di discepolato. I martiri non vivono per sé, non combattono per affermare le proprie idee, e accettano di dover morire solo per fedeltà al vangelo. Il martirio non è nemmeno l’ideale supremo della vita cristiana, perché al di sopra di esso vi è la carità, cioè l’amore verso Dio e verso il prossimo. Lo dice benissimo l’apostolo Paolo nell’inno alla carità, intesa come l’amore verso Dio e verso il prossimo. Lo dice benissimo l’Apostolo Paolo nell’inno alla carità: «Se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe» (1Cor 13,3). Ripugna ai cristiani l’idea che gli attentatori suicidi possano essere chiamati “martiri”: non c’è nulla nella loro fine che possa essere avvicinato all’atteggiamento dei figli di Dio.

A volte, leggendo le storie di tanti martiri di ieri e di oggi - che sono più numerosi dei martiri dei primi tempi -, rimaniamo stupiti di fronte alla fortezza con cui hanno affrontato la prova. Questa fortezza è segno della grande speranza che li animava: la speranza certa che niente e nessuno li poteva separare dall’amore di Dio donatoci in Gesù Cristo (cfr Rm 8,38-39).

Che Dio ci doni sempre la forza di essere suoi testimoni. Ci doni di vivere la speranza cristiana soprattutto nel martirio nascosto di fare bene e con amore i nostri doveri di ogni giorno. Grazie.

[Papa Francesco, Udienza Generale 28 giugno 2017]

Pietra su pietra, a tinte fosche?

Istanze del mondo, idea di ‘perfezione’, senso del Cristo

(Lc 21,5-11)

Nel suo Discorso Apocalittico Lc vuol farci meditare sul senso della storia e su ‘ciò che permane’... ma quante condizioni avverse e opposizioni!

Quindi mira a sostenere la speranza della gente povera e sotto persecuzione delle sue comunità.

Certo, la Fede volge al Dio che guida la storia. Egli ne è Signore; però l’oggi rimane oscuro e incerto, così restiamo come braccati da istanze che non ci corrispondono - ma sopravanzano.

Anche alcuni credenti iniziavano a dubitare: Dio ha davvero il controllo dei fatti e del cosmo? È la stessa domanda che ci poniamo oggi: in mezzo a tante sciagure, dove andremo a finire?

Per non farsi confondere e plagiare, deve subentrare una migliore consapevolezza, un affinamento della percezione, onde discernere il senso dei “regni” che si avvicendano e passano.

La Chiesa autentica ha una nuova Visione, che appunto caldeggia questi terremoti e calamità, ossia gli sconquassi delle concatenazioni del mondo antico.

D’altro canto i sommovimenti non disintegrano la creazione: ne preparano una radicalmente nuova.

Bisogna resistere dentro e applicarsi - forse avendo più cura del carattere del tempo, degli amici inconsueti dell’anima, e trascurando l’idea ereditata [o imposta] di ‘perfezione’.

Tanti mondi costruiti dalla mente e dalle mani dell’uomo s’immaginavano perpetui, addirittura il Fine di tutto.

Invece continuano a crollare, trascinando via antiche espressioni, convinzioni, costumi, egemonie, visioni delle cose.

Ogni era porta con sé lo sgretolamento delle umane edificazioni e dei suoi imperi - fragili e inconsistenti, nonostante le apparenze contrarie (e il senso di permanenza con cui li interpretavamo).

Le funzioni della terra non hanno altra legge che quella di perire: sono minate alla base, destinate a evaporare.

In un attimo passano dal controllo allo sfaldamento e dal predominio all’insignificanza.

Basta un rovesciamento.

Viceversa, il Regno nuovo si presenta intimo e sottovoce: per questo non rimane scheggiato da eventi esterni.

Ad alcuni sconvolgimenti non bisogna tanto resistere, quanto stare con essi.

L’obbiettivo è ‘ri-nascere’ - come figli, ancora rigenerati, che percorrono un altro Eros fondante [cui abbandonarsi, altrimenti non potrà svolgere la sua alta funzione].

Esso si stabilisce nei cuori e li trasforma; li cementa, senza clamore: con una potenza grandissima, sovversiva, che fa scattare nuove forme - ma con virtù segreta.

Ha un altro passo, accogliente, e un diverso tempo.

Così non perdiamo alcuna parte di noi, anzi facciamo crescere tutti i lati della personalità e delle relazioni.

È la Fede plurale che accoglie gli opposti, a solidificare le pietre.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Come vivi gli sconvolgimenti?

Appalti la tua libertà o accendi le tue potenze segrete più sfolgoranti (anche opposte)?

[Martedì 34.a sett. T.O. 25 novembre 2025]

Pietra su pietra, a tinte fosche?

Istanze del mondo, idea di ‘perfezione’, senso del Cristo

(Lc 21,5-11)

Nel suo Discorso Apocalittico Lc vuol farci meditare sul senso della storia e su ‘ciò che permane’... ma quante condizioni avverse e opposizioni!

Quindi mira a sostenere la speranza [non fittizia e tuttavia frustrata] della gente povera e sotto persecuzione delle sue comunità.

Certo, la Fede volge al Dio che guida la storia. Egli ne è Signore; però l’oggi rimane oscuro e incerto; in tal guisa restiamo come braccati da istanze che non ci corrispondono - ma sopravanzano.

Anche alcuni credenti iniziavano a dubitare: Dio ha davvero il controllo dei fatti e del cosmo? È la stessa domanda che ci poniamo oggi: in mezzo a tante sciagure, dove andremo a finire?

Come mordere la vita e realizzarsi pur nell’emergenza? In che modo vivere i conflitti e lo sconcerto, senza lasciarsi travolgere dagli eventi? Come mai affiorano tante oscurità, che non ci piacciono?

In tempi di mutamento, insicurezza globale e inquietudine politica, continuano a spuntare carie parassite, che accentuano il disorientamento, sentimenti d’inadeguatezza; forse i sensi di colpa.

Ecco gli astuti del quartierino che (pure nel sottobosco ecclesiale) vogliono trarre vantaggio dal turbamento e dalla confusione, ingannando le anime deboli e spaesate - perfino i giovani.

Per non farsi abbindolare, confondere e plagiare, deve subentrare una migliore consapevolezza, un affinamento della percezione, onde discernere il senso dei “regni” che si avvicendano e passano.

La sovranità di Dio propugna una maturazione della ‘messe’ con la luce e il calore dello Spirito, un più approfondito discernimento sul genio e i fatti del secolo.

Non escluse le brutture: anch’esse hanno il potere di attivarci, per cercare nuove armonie.

La Chiesa autentica ha una nuova Visione, che appunto caldeggia questi terremoti e calamità, ossia gli sconquassi del mondo antico - esso che, oggi come sempre, traballa e volge alla fine.

D’altro canto i sommovimenti non disintegrano la creazione: ne preparano una radicalmente nuova.

Bisogna resistere dentro e applicarsi - forse avendo più cura del carattere del tempo, degli amici inconsueti dell’anima, e trascurando l’idea ereditata [o imposta] di “perfezione”.

Tanti mondi costruiti dalla mente e dalle mani dell’uomo s’immaginavano perpetui, addirittura il Fine di tutto.

Invece continuano a crollare, trascinando via antiche espressioni, convinzioni, costumi, egemonie, visioni delle cose…

Ogni era porta con sé lo sgretolamento delle umane edificazioni e dei suoi imperi - fragili e inconsistenti, nonostante le apparenze contrarie (e il senso di permanenza con cui li interpretavamo).

Quindi anche il Tempio di mattoni e stucchi - centro della vita e dell’identità del popolo - è destinato all’agonia, alla frantumazione, alla più miserevole rovina, a essere raso al suolo... malgrado la sua imponente magnificenza.

Ci disorienta, certo. Ma se unilaterale, non più rende presente, bensì dissolve il Mistero - concentrazione di novità e amore.

Quando ad esempio si chiudono le frontiere culturali [e la ricerca di profondità] per timore dei “problemi”, e ci si fa intransigenti, il presente devoto diviene una pura realtà del mondo, che presto o tardi sarà smantellata.

Le funzioni della terra non hanno altra legge che quella di perire: sono minate alla base, destinate a evaporare. In un attimo passano dal controllo allo sfaldamento e dal predominio all’insignificanza.

Bellezza radiosa e “spessore” della città eterna e santa - coi suoi gelosi privilegi, nonché dottrine minute o generaliste (e terrificanti) - si tramutano in un sorpasso e rovesciamento: in un profilo di morte.

Basta un capovolgimento.

Futile immaginarla duratura e tenerla in piedi a tutti i costi.

Viceversa, il Regno nuovo si presenta intimo e sottovoce: per questo non rimane scheggiato da eventi esterni.

Ad alcuni sconvolgimenti non bisogna tanto resistere, quanto stare con essi.

L’obbiettivo è ‘ri-nascere’ - come figli, ancora rigenerati, che percorrono un altro Eros fondante [cui abbandonarsi, altrimenti non potrà svolgere la sua alta funzione].

Esso si stabilisce nei cuori e li trasforma; li cementa, senza clamore: con una potenza grandissima, sovversiva, che fa scattare nuove forme - ma con virtù segreta.

Ha un altro passo, accogliente, e un diverso tempo.

Così non perdiamo alcuna parte di noi, anzi facciamo crescere tutti i lati della personalità e delle relazioni.

È la Fede plurale che accoglie gli opposti, a solidificare le pietre.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Come vivi gli sconvolgimenti?

Appalti la tua libertà e insegui ciarlatani che fissano e peggiorano l’esistenza di tutti - o in Cristo li osteggi, accendendo Speranza e le tue potenze segrete più sfolgoranti (anche opposte)?

Il Roveto

Fede eccezionale, Conversione ardente

(Es 3,2-4)

Conversione in senso biblico non è tornare indietro, ma entrare dentro sé per non estraniarsi, e ritrovare la propria radice onde saper intervenire, liberando la vampa della propria Relazione essenziale.

La conversione non ha a che fare col tatticismo disinteressato di chi si chiude al mondo, evitando di farsi coinvolgere sino al momento in cui gli eventi non abbiano ripercussioni negative sui propri interessi.

Ma come prendere le misure della realtà, come comprenderla? Come capire se stessi? E da dove attingere orientamento, sapienza e forza per proporre soluzioni sagge e azioni efficaci?

Mosè è un fuoriuscito perché precipitoso. Il suo fare impulsivo lo ha costretto a fuggire nel deserto. Qui combina altri pasticci, ancora a causa del suo temperamento focoso. Così decide di darsi una calmata e una sistemazione.

Ma la soluzione non è quella di non immischiarsi in favore degli altri, scegliendo forzosamente una vita quieta. Quel suo Fuoco che gli brucia il petto e la mente non si estingue; anche sopito, lo porta sempre con sé.

Solo Dio capisce che proprio il suo lato oscuro e la sua carica irascibile - come nessun’altra energia - può renderlo protagonista d’’un disegno assurdo, in favore del popolo, e gli farà calcare situazioni e territori impervi.

Un compito rischioso, che obbligherà a tirar fuori la grinta, le pulsioni, la convinzione; ogni risorsa anche poco virtuosa. Una Missione unicamente sua, impossibile per altri animi più equilibrati e tranquilli.

Come spiegare la passione per la libertà degli umiliati?

Ce la troviamo dentro, come una fiamma che arde e non dà tregua. Essa risorge spontaneamente, malgrado i prudenti tentativi di soffocarla.

Per i suoi pazzeschi disegni di redenzione, Dio ha bisogno di qualcuno esattamente come noi, così come siamo. Con le nostre immense Risorse inespresse, celate persino dietro individuali puntigli sanguigni.

Qualità che sorgono spontanee e hanno un loro cammino di conversione, ma che prima o poi devono scendere in campo così come sono.

Esprimono noi stessi profondamente, e il Richiamo del Padre.

Diversi condizionamenti possono creare errori di percezione della nostra unicità personale; altrettanto, del suo sviluppo e destinazione.

Il grande rischio è quello di spendere la vita dissipando l’identità caratteriale alla ricerca d’illusioni indotte e riflessi condizionati: di ciò che non siamo e neanche vogliamo.

Non solo le distrazioni, ma anche il troppo ragionare può farci smarrire la via di quella dimora ch’è davvero nostra.

Continuare a insistere su ciò che danneggia lo sviluppo dell’anima e la sua piena fioritura, la rende indecisa o astuta e cocciuta - soprattutto se suggestionabile, timorosa, o anche ricettiva e indifesa.

Il nostro Eros fondante scende in campo quando si accorge che la realtà o il suo paradigma culturale (definito) possono farci perdere la strada.

La Vocazione allora si manifesta alla personale ‘visione’ in una sorta d’Immagine energetica, riservata e unica, che fa pensare coi sogni, ci fa da guida, trascina non si sa già perché e dove.

I credenti che sperimentano questo Fuoco interiore che non si estingue non sono introdotte in un mondo che vuole solo perdurare, tutto già cesellato e che ben conosce la mèta.

La Fiamma del Padre non si esprime attraverso artificiosità da recitare: vuole recuperare e condurre a casa tutte le risorse, la nostra essenza e i suoi monili - da esaltare invece che nascondere.

Gioielli tutti da estrarre dal mondo delle certezze disattente e rinchiuse. Fiori all’occhiello - non di rado celati dietro versanti e propensioni che (per l’occhio logorato da luoghi comuni) appaiono oscuri.

Spesso è proprio il nostro lato sconosciuto agli schemi la ‘scintilla’ che incalza e fa da terapia all’anima malata; la prende per mano, e con dovuta energia diventa guida alla scoperta rilevante di sé - e grande servizio altrui.

Il Roveto ardente nella carne - Rivelazione divina - si accende affinché realizziamo il Sogno dei nostri stessi sogni. Non perché l’anima diventi sempre più uguale e legata, o fondamentalista.

E solo il nostro Nucleo Fiaccola-che-non-si-consuma continuamente in atto, può evitare che chi nasce rivoluzionario dello spirito, poi [ma anche in fretta] sopravviva da poltronista.

Capita nella banalità delle ideologie come nel conformismo delle religioni, però non può succedere nella sfera della vita di Fede.

In tal guisa, la danza non è condotta da estraneità di controllo: fini, intenzioni, idee, progetti, o codici... bensì da potenze passionali e pulsive, che ogni giorno c’interrogano sulla marea che viene a trovarci.

La Provvidenza fa da regista, corteggia e dirige misteriosamente strategie irripetibili, che solcano la storia attraendo e trascinando, sbloccando meccanismi e potenziando energie - persino facendoci cambiare, rimodulare, o accentuare caratteri.

A tali linee personalissime ci si deve abbandonare. Non per bisogno, dovere, calcolo, né solo per capire qualcosa in più, bensì per goderne la Luce spirituale; i raggi d’Amore, vicini e lontani, creativi dell’interiore e di forze geniali [al contorno].

La Fiamma torna a speronarci per riaccendere il balsamo personale dell’istintività, le possibilità di realizzazione della nostra natura.

Il desiderio assurdo ch’esplode dentro vuole espandere le possibilità di Linfa - sia dell’albero che delle stesse radici - per farci diventare persone a tutto tondo.

Così non cercheremo più di assomigliare ai nostri “modelli”:

Il principio di tale trasmutazione che irrompe sullo scenario placido e convenzionale ha riproposto il motivo per cui siamo al mondo.

È il nostro compito che salva la vita... o l’aridità stessa dei “tipi” cui adeguarsi.

Eccoci allora ad azzerare e sorprendere il nostro lato nostalgico e morto, o il male oscuro di vivere - e lo sfiancarsi per una saggezza che non ha il di più della Sapienza.

Spento il fulgore e il bello della Fiaccola, la sua virtù energetica sulla nostra carne affievolisce, smorzando l’entusiasmo dell’anima - estinguendo l’agire (come in una posizione d’inedia).

Lo stato passionale è la forza del pensiero e dell’intelletto pratico.

Il coinvolgimento intimo fa volare la nostra identità-carattere, e ha ripercussioni significative sul prossimo.

È custodia dell’indipendenza. E ci integra, surclassando il senso d’imperfezione - o vuoto esistenziale.

L’Energia primordiale intelligente riconosce la nostra essenza; e riporta l’anima dalle vicende esterne al Nucleo: dalle vicissitudini, dalle cose, dalle ferite, al nostro essere intimo e più ricco.

Sa che dallo stimolo di tale centro sorgivo - legame intimo d’origine, primordiale - sprizzeranno eventi sbalorditivi, propensioni sconosciute, magie di accadimenti imprevisti.

Una nuova Creazione.

Da questa Casa della nuova vita e dei differenti inni, si sprigiona tutto un mondo di relazioni... nuovi impegni, intuizioni geniali; attitudini pratiche, che tessono la magia dell’anima sposa corrisposta.

È tale Fonte che subentra ancora, quando si accorge che non siamo compiuti, o che ci sentiamo da essa stessa traditi - ovvero per sorvolare le paure, il senso di desolazione, gli abbandoni amari. Come una potenza che richiama a noi stessi, ai nostri talenti inespressi, all’energia dello sguardo che coglie il senso di una storia, del genio del nostro territorio o tempo. E li varca, facendoci sporgere.

Diventa la bussola quotidiana della vita e delle trasformazioni. Ma sopporta male l’interferenza dei giudizi esterni, che non abitano nel profondo ma contribuiscono a creare l’atmosfera che circuisce attorno.

Sembra una forza che accade, un’energia che non può essere diretta né spiegata da un universo di significati pronti all’uso, da emozioni e simboli pianificanti, o manipolata per ottenere sottomissioni.

Pronta a risorgere come, quando e perché non ci aspettiamo; solo per rigenerare e rendere esponenziale l’inconsueta, autonoma semenza dell’anima. Così com’è: lo sforzo ascetico darebbe risultati scadenti.

La Sorgente nascosta si esprime in eventi impregnati di futuro, inzuppati da un’atmosfera di Presenza.

Accadimenti intrisi d’un intero versante della nostra personalità, e non solo di qualche propaggine del suo senso sociale [a nomenclatura].

Le Radici si manifestano in azioni che contengono saperi ancora inespressi ma fortemente potenziali, affettivamente vitali. Esse risolvono i problemi agendo a modo loro.

Proprio ciò che non conosciamo ancora di noi stessi (attitudini, desideri) può essere il segreto, la molla della nostra fioritura. Una scoperta che sgorga innata, non un strada insegnata e riconosciuta maestra.

La vera misura è più profonda.

Ci si smarrisce nelle banalità, se non si scopre il seme personale - e si presuppone di sapere già la direzione: cosa amare, come dire e fare secondo istruzioni.

Il mondo dei saperi acquisiti è viceversa spesso nemico del processo nascosto, il quale continua a voler svolgere il suo tema, e ripudiare ciò che non vuole assorbire, perché lo controbatterebbe.

Ed è questa tutta la partita: non affievolire, bensì intuire le attitudini e lasciare che siano, persino contraddittorie.

E danzino senza collocarle, identificarle, metterle in riga secondo costume o ideale - così inebetirle.

La caratteristica peculiare ha il sapore dell’Eterno.

Fa nascere incessantemente uno sguardo rinnovato, che si forma spontaneamente, strada facendo.

Preparando al Nuovo, che non sopporta le aspettative.

Quindi la scintilla imprevista del cuore [che mai combacia] non può essere umiliata, minacciata, frantumata, rimossa, o alienata.

È la nostra Inclinazione consistente, che libera un nitido fulgore d’Unicità.

Visione biblica della storia

Nell'odierna pagina evangelica, san Luca ripropone alla nostra riflessione la visione biblica della storia e riferisce le parole di Gesù, che invitano i discepoli a non avere paura, ma ad affrontare difficoltà, incomprensioni e persino persecuzioni con fiducia, perseverando nella fede in Lui. "Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni - dice il Signore -, non vi terrorizzate. Devono infatti accadere prima queste cose, ma non sarà subito la fine" (Lc 21, 9). Memore di questo ammonimento, sin dall'inizio la Chiesa vive nell'attesa orante del ritorno del suo Signore, scrutando i segni dei tempi e mettendo in guardia i fedeli da ricorrenti messianismi, che di volta in volta annunciano come imminente la fine del mondo. In realtà, la storia deve fare il suo corso, che comporta anche drammi umani e calamità naturali. In essa si sviluppa un disegno di salvezza a cui Cristo ha già dato compimento nella sua incarnazione, morte e risurrezione. Questo mistero la Chiesa continua ad annunciare ed attuare con la predicazione, con la celebrazione dei sacramenti e la testimonianza della carità.

Cari fratelli e sorelle, raccogliamo l'invito di Cristo ad affrontare gli eventi quotidiani confidando nel suo amore provvidente. Non temiamo per l'avvenire, anche quando esso ci può apparire a tinte fosche, perché il Dio di Gesù Cristo, che ha assunto la storia per aprirla al suo compimento trascendente, ne è l'alfa e l'omega, il principio e la fine (cfr Ap 1, 8). Egli ci garantisce che in ogni piccolo ma genuino atto di amore c'è tutto il senso dell'universo, e che chi non esita a perdere la propria vita per Lui, la ritrova in pienezza (cfr Mt 16, 25).

[Papa Benedetto, Angelus 18 novembre 2007]

Già e non ancora

1. Dopo aver meditato sul traguardo escatologico della nostra esistenza, cioè sulla vita eterna, vogliamo ora riflettere sul cammino che ad esso conduce. Sviluppiamo per questo la prospettiva presentata nella Lettera Apostolica Tertio Millennio Adveniente: “Tutta la vita cristiana è come un grande pellegrinaggio verso la casa del Padre, di cui si riscopre ogni giorno l’amore incondizionato per ogni creatura umana, ed in particolare per il ‘figlio perduto’ (cfr Lc 15, 11-32). Tale pellegrinaggio coinvolge l’intimo della persona allargandosi poi alla comunità credente per raggiungere l’intera umanità” (n. 49).

In realtà, ciò che il cristiano vivrà un giorno in pienezza è già in qualche modo anticipato oggi. La Pasqua del Signore è infatti inaugurazione della vita del mondo che verrà.

2. L'Antico Testamento prepara l'annuncio di questa verità attraverso la complessa tematica dell'Esodo. Il cammino del popolo eletto verso la terra promessa (cfr Es 6, 6) è come una magnifica icona del cammino del cristiano verso la casa del Padre. Ovviamente la differenza è fondamentale: mentre nell’antico Esodo la liberazione era orientata al possesso della terra, dono provvisorio come tutte le realtà umane, il nuovo “Esodo” consiste nell'itinerario verso la casa del Padre, in prospettiva di definitività ed eternità, che trascende la storia umana e cosmica. La terra promessa dell’Antico Testamento fu perduta di fatto con la caduta dei due regni e con l’esilio babilonese, in seguito al quale si sviluppò l'idea di un ritorno come nuovo Esodo. Tuttavia questo cammino non si risolse unicamente in un altro insediamento di tipo geografico o politico, ma si aprì ad una visione “escatologica” che ormai preludeva alla piena rivelazione in Cristo. In questa direzione si muovono appunto le immagini universalistiche, che nel Libro di Isaia descrivono il cammino dei popoli e della storia verso una nuova Gerusalemme, centro del mondo (cfr Is 56-66).

3. Il Nuovo Testamento annuncia il compimento di questa grande attesa, additando in Cristo il Salvatore del mondo: “Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli” (Gal 4, 4-5). Alla luce di questo annuncio la vita presente è già sotto il segno della salvezza. Questa si realizza nell’evento di Gesù di Nazaret che culmina nella Pasqua, ma avrà la sua piena realizzazione nella “parusia”, nell’ultima venuta di Cristo.

Secondo l’apostolo Paolo questo itinerario di salvezza che collega il passato al presente proiettandolo nell'avvenire è frutto di un disegno di Dio, tutto incentrato nel mistero di Cristo. Si tratta del “mistero della sua volontà, secondo quanto, nella sua benevolenza, aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi: il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo e quelle sulla terra” (Ef 1, 9-10; cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 1042s).

In questo disegno divino, il presente è il tempo del “già e non ancora”, tempo della salvezza già realizzata e del cammino verso la sua perfetta attuazione: “Finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo” (Ef 4, 13).

4. La crescita verso una tale perfezione in Cristo, e perciò verso l’esperienza del mistero trinitario, implica che la Pasqua si realizzerà e celebrerà pienamente solo nel regno escatologico di Dio (cfr Lc 22, 16). Ma l’evento dell’incarnazione, della croce e della risurrezione costituisce già la rivelazione definitiva di Dio. L’offerta di redenzione che tale evento implica si inscrive nella storia della nostra libertà umana chiamata a rispondere all'appello di salvezza.

La vita cristiana è partecipazione al mistero pasquale, come cammino di croce e risurrezione. Cammino di croce, perché la nostra esistenza è continuamente sotto il vaglio purificatore che porta al superamento del vecchio mondo segnato dal peccato. Cammino di risurrezione, perché risuscitando Cristo, il Padre ha sconfitto il peccato, per cui nel credente il “giudizio della croce” diventa “giustizia di Dio”, vale a dire trionfo della sua Verità e del suo Amore sulla perversità del mondo.

5. La vita cristiana è in definitiva una crescita verso il mistero della Pasqua eterna. Essa esige pertanto di tenere fisso lo sguardo alla meta, alle realtà ultime, ma al tempo stesso di impegnarsi nelle realtà ‘penultime’: tra queste e il traguardo escatologico non vi è opposizione, ma al contrario un rapporto di mutua fecondazione. Se va affermato sempre il primato dell’Eterno, ciò non impedisce che viviamo rettamente alla luce di Dio, le realtà storiche (cfr CCC, 1048s).

Si tratta di purificare ogni espressione dell’umano e ogni attività terrena, perché in esse traspaia sempre più il Mistero della Pasqua del Signore. Come infatti ci ha ricordato il Concilio, l’attività umana, che porta sempre con sé il segno del peccato, è purificata ed elevata a perfezione dal mistero pasquale, cosicché “i beni quali la dignità dell'uomo, la fraternità e la libertà, e cioè tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati, allorquando il Cristo rimetterà al Padre il regno eterno e universale” (Gaudium et spes, 39).

Questa luce d’eternità illumina la vita e l’intera storia dell’uomo sulla terra.

[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 11 agosto 1999]

Dio conduce la storia

L’odierno brano evangelico (Lc 21,5-19) contiene la prima parte del discorso di Gesù sugli ultimi tempi, nella redazione di san Luca. Gesù lo pronuncia mentre si trova di fronte al tempio di Gerusalemme, e prende spunto dalle espressioni di ammirazione della gente per la bellezza del santuario e delle sue decorazioni (cfr v. 5). Allora Gesù dice: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta» (v. 6). Possiamo immaginare l’effetto di queste parole sui discepoli di Gesù! Lui però non vuole offendere il tempio, ma far capire, a loro e anche a noi oggi, che le costruzioni umane, anche le più sacre, sono passeggere e non bisogna riporre in esse la nostra sicurezza. Quante presunte certezze nella nostra vita pensavamo fossero definitive e poi si sono rivelate effimere! D’altra parte, quanti problemi ci sembravano senza uscita e poi sono stati superati!

Gesù sa che c’è sempre chi specula sul bisogno umano di sicurezze. Perciò dice: «Badate di non lasciarvi ingannare» (v. 8), e mette in guardia dai tanti falsi messia che si sarebbero presentati (v. 9). Anche oggi ce ne sono! E aggiunge di non farsi terrorizzare e disorientare da guerre, rivoluzioni e calamità, perché anch’esse fanno parte della realtà di questo mondo (cfr vv. 10-11). La storia della Chiesa è ricca di esempi di persone che hanno sostenuto tribolazioni e sofferenze terribili con serenità, perché avevano la consapevolezza di essere saldamente nelle mani di Dio. Egli è un Padre fedele, è un Padre premuroso, che non abbandona i suoi figli. Dio non ci abbandona mai! Questa certezza dobbiamo averla nel cuore: Dio non ci abbandona mai!

Rimanere saldi nel Signore, in questa certezza che Egli non ci abbandona, camminare nella speranza, lavorare per costruire un mondo migliore, nonostante le difficoltà e gli avvenimenti tristi che segnano l’esistenza personale e collettiva, è ciò che veramente conta; è quanto la comunità cristiana è chiamata a fare per andare incontro al “giorno del Signore”. Proprio in questa prospettiva vogliamo collocare l’impegno che scaturisce da questi mesi in cui abbiamo vissuto con fede il Giubileo Straordinario della Misericordia, che oggi si conclude nelle Diocesi di tutto il mondo con la chiusura delle Porte Sante nelle chiese cattedrali. L’Anno Santo ci ha sollecitati, da una parte, a tenere fisso lo sguardo verso il compimento del Regno di Dio e, dall’altra, a costruire il futuro su questa terra, lavorando per evangelizzare il presente, così da farne un tempo di salvezza per tutti.

Gesù nel Vangelo ci esorta a tenere ben salda nella mente e nel cuore la certezza che Dio conduce la nostra storia e conosce il fine ultimo delle cose e degli eventi. Sotto lo sguardo misericordioso del Signore si dipana la storia nel suo fluire incerto e nel suo intreccio di bene e di male. Ma tutto quello che succede è conservato in Lui; la nostra vita non si può perdere perché è nelle sue mani. Preghiamo la Vergine Maria, perché ci aiuti, attraverso le vicende liete e tristi di questo mondo, a mantenere salda la speranza dell’eternità e del Regno di Dio. Preghiamo la Vergine Maria, perché ci aiuti a capire in profondità questa verità: Dio mai abbandona i suoi figli!

[Papa Francesco, Angelus 13 novembre 2016]

Cristo Re

Solennità di Cristo Re dell’Universo [23 Novembre 2025]

Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Chiudiamo con animo grato al l’Anno liturgico C preparandoci a riprendere il cammino con l’Avvento.

*Prima Lettura dal secondo libro di Samuele (5,1-3)

Questi sono i primi passi della monarchia in Israele. Tutto comincia a Ebron, antica città delle montagne di Giudea, dove riposano i patriarchi d’Israele: Abramo e Sara, Isacco e Rebecca, Giacobbe e Lea, e persino Giuseppe, le cui ossa furono riportate dall’Egitto. È un luogo carico di memoria e di fede, e proprio qui Davide diventa re di tutte le dodici tribù d’Israele. Dopo la morte di Mosè, verso il 1200 a.C., il popolo d’Israele si stabilì in Palestina. Le tribù vivevano in modo autonomo, unite soltanto dal ricordo della liberazione dall’Egitto e dalla fede nel loro unico Dio. Nei momenti di pericolo, Dio suscitava dei capi temporanei, i Giudici, che guidavano il popolo e spesso agivano anche come profeti. Uno di questi fu Samuele, grande uomo di Dio. Col tempo, però, gli Israeliti vollero essere “come gli altri popoli” e chiesero a Samuele di avere un re. Il profeta ne fu turbato, perché Israele doveva riconoscere solo Dio come Re, ma alla fine, su comando divino, consacrò Saul, il primo re d’Israele. Dopo un inizio promettente, Saul cadde nella disobbedienza e nella follia e Dio scelse un altro uomo: Davide, il giovane pastore di Betlemme, al quale Samuele versò l’olio dell’unzione. Davide non prese subito il potere: servì Saul con fedeltà, divenne suo musicista e valoroso guerriero, amato dal popolo e legato da profonda amicizia a Gionata, il figlio di Saul. Ma la gelosia del re si trasformò in odio, e Davide fu costretto a fuggire, pur rifiutandosi sempre di alzare la mano contro “l’unto del Signore”. Dopo la morte di Saul, Israele si divise: Davide regnava a Ebron sulla tribù di Giuda, mentre al Nord un figlio di Saul regnava per breve tempo. Quando quest’ultimo fu ucciso, le tribù del Nord si radunarono a Ebron e riconobbero Davide come loro re. Quel giorno nacque il regno unito d’Israele: dodici tribù sotto un solo pastore, scelto da Dio e riconosciuto dai fratelli. L’unzione con l’olio sacro fece di Davide il “Messia”, cioè l’“unto del Signore”. Egli doveva essere un re secondo il cuore di Dio, un pastore che guida il suo popolo verso l’unità e la pace. Ma la storia mostrò quanto fosse difficile realizzare questo ideale. Tuttavia, la speranza non morì: Israele attese sempre il vero Messia, il discendente di Davide che avrebbe instaurato un regno eterno. E mille anni dopo, Gesù Cristo, chiamato “Figlio di Davide”, si presentò come il Buon Pastore, colui che offre la vita per il suo gregge. Ogni domenica, nell’Eucaristia, Egli rinnova la sua alleanza e ci dice: “Voi siete del mio stesso sangue.”

*Salmo responsoriale (121/122,1-2,3-4,5-6a.7a)

“Quale gioia quando mi dissero: Andremo alla casa del Signore” . Un pellegrino racconta la sua emozione: dopo un lungo viaggio, finalmente i suoi piedi si fermano alle porte di Gerusalemme. Siamo nel tempo del ritorno dall’esilio babilonese: la città è stata ricostruita, il Tempio restaurato (attorno al 515 a.C.), e il popolo ritrova nella casa del Signore il segno vivo dell’Alleanza. Davanti alla città risorta, il pellegrino esclama: Gerusalemme, eccoti dentro le tue mura, città ben compatta, dove tutto insieme forma un solo corpo! Gerusalemme non è solo un luogo geografico: è il cuore del popolo di Dio, simbolo della unità e della comunione. Ogni pietra, ogni muro ricorda che Israele è un popolo radunato da un’unica promessa e da un destino comune. Dio stesso ha voluto che Israele salisse ogni anno in pellegrinaggio a Gerusalemme, perché il cammino comune e la fatica condivisa mantenessero vivo il legame dell’Alleanza. Per questo il Salmo proclama:”E’ là che salgono le tribù, le tribù del Signore…per lodare il nome del Signore”. Il verbo “salire” indica sia la posizione elevata della città, sia la salita spirituale del popolo verso il suo Dio liberatore, lo stesso che li fece salire cioè uscire dall’Egitto. La formula “le tribù del Signore” richiama l’appartenenza reciproca dell’Alleanza: “Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.” Il pellegrinaggio, fatto a piedi, tra fatica, sete e canti, è un cammino di fede e di fraternità. Quando il pellegrino esclama: Ora il nostro cammino ha fine!, esprime la gioia di chi ha raggiunto non solo una meta geografica, ma anche spirituale: l’incontro con Dio nella città della sua presenza. Rendere grazie al Signore è la vocazione di Israele. Finché il mondo intero non riconoscerà Dio, Israele è chiamato a essere nel mondo il popolo dell’azione di grazie, testimone della fedeltà divina. Così ogni pellegrinaggio a Gerusalemme rinnova la missione di Israele: ringraziare, lodare e mostrare la via alle altre nazioni. Il profeta Isaia aveva preannunciato questo disegno universale:”Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti,e tutte le nazioni affluiranno ad esso…Da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore.” (Is 2,2-3) Gerusalemme diventa allora segno profetico del mondo rinnovato, dove tutti i popoli saranno uniti nella stessa lode e nella stessa pace. Il Salmo ricorda ancora:”Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide.” Con queste parole, Israele rievoca la promessa fatta da Dio a Davide per mezzo del profeta Natan: “Susciterò dalla tua discendenza un re, e renderò stabile il suo regno.” (2 Sam 7,12). Dopo l’esilio, non c’è più un re sul trono, ma la promessa resta viva: Dio non si smentisce. Nelle celebrazioni al Tempio, questo ricordo diventa preghiera e speranza: verrà il giorno in cui Dio susciterà un re secondo il suo cuore, giusto e fedele, che ristabilirà la pace e la giustizia. Il nome stesso di Gerusalemme significa “città della pace”. Quando si prega: «Domandate pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano!» (Sal 122,6) non si pronuncia un semplice augurio, ma una professione di fede: solo Dio può dare la pace vera, e Israele è chiamato a esserne testimone nel mondo. Con il passare dei secoli, la speranza di un re giusto trova compimento in Gesù Cristo, il Figlio di Davide. È Lui che inaugura il Regno di vita e di verità, di grazia e di santità, di giustizia, d’amore e di pace, come proclama la liturgia della festa di Cristo Re. In Lui la Gerusalemme terrena diventa Gerusalemme nuova, la città dell’incontro definitivo tra Dio e l’uomo. Ogni Eucaristia è una salita verso quella città, un pellegrinaggio dell’anima che termina nel cuore di Dio. Il pellegrinaggio di Israele verso Gerusalemme diventa allora simbolo del cammino di tutta l’umanità verso la comunione con Dio. E come i pellegrini del Salmo, anche noi, Chiesa del Nuovo Testamento, possiamo dire con gioia: “Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore”

*Seconda Lettura dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi (1,12-20)

Il volto invisibile di Dio. C’era una volta un mondo che cercava Dio, ma non sapeva come vederlo. Gli uomini alzavano gli occhi al cielo, costruivano templi, offrivano sacrifici, ma Dio restava invisibile, lontano. Poi, un giorno, il Verbo si fece carne: il Dio che nessuno aveva mai visto prese un volto umano, e quel volto fu quello di Gesù di Nazareth. Da allora, ogni volta che un uomo guarda Gesù, guarda Dio.San Paolo lo ha detto con parole che sembrano un canto: ”Egli è immagine del Dio invisibile, il primogenito di tutta la creazione”. In Lui, tutto ciò che esiste trova origine e senso. Non è solo il principio del mondo, ma anche il suo cuore: in Lui tutto è stato creato, e in Lui tutto è stato riconciliato. Questo piano di Dio non è nato ieri e Paolo parla di un disegno pensato da sempre: “Egli ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel Regno del Figlio del suo amore.” Da sempre Dio ha sognato l’uomo libero, luminoso, capace di comunione. Ma ciò che Dio aveva preparato nell’eternità si è realizzato nel tempo, nel presente del Cristo. Per questo Paolo scrive: “In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati.” Il mistero di Gesù non è un ricordo, è una realtà viva che ogni giorno continua a operare nel cuore dei credenti. Dio aveva fatto l’uomo “a sua immagine e somiglianza”. Ma quell’immagine, nel peccato, si era come appannata. Allora Dio stesso è venuto a mostrarci che cosa significa essere uomo. In Gesù, l’uomo è restituito alla sua bellezza originaria. Quando Pilato lo mostra alla folla e dice: “Ecco l’uomo!” non sa di pronunciare una profezia: in quel volto ferito, in quel silenzio umile, si manifesta l’uomo vero, come Dio lo aveva voluto. Ma in quel volto c’è anche il volto di Dio. Gesù è la visibilità dell’invisibile. È Dio che si lascia guardare, toccare, ascoltare. “Chi ha visto me, ha visto il Padre”, dirà a Filippo. E Paolo aggiungerà: “In Lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità.” In Gesù, Dio e l’uomo si incontrano per sempre. L’infinito ha preso corpo, il cielo si è fatto carne. E’ il mistero della Croce. Ma come può la Croce essere segno di pace e di riconciliazione? Paolo lo spiega così: “Dio ha voluto riconciliare a sé tutte le cose, facendo la pace per mezzo del sangue della sua croce.” Non è Dio a volere la sofferenza del Figlio. È l’odio degli uomini che lo uccide. Eppure, Dio trasforma quell’odio in amore redentore. È il grande rovesciamento della storia: la violenza si fa perdono, la morte diventa vita, la croce diventa albero di pace. Abbiamo visto nella storia uomini che hanno testimoniato la pace e sono stati uccisi per questo — Gandhi, Martin Luther King, Itzhak Rabin, Sadat… — ma solo Cristo, essendo uomo e Dio insieme, ha potuto trasformare il male in grazia per tutto il mondo. Nel suo perdono ai crocifissori — “Padre, perdonali” — si rivela il perdono stesso di Dio. Da quel giorno, sappiamo che nessun peccato è più grande dell’amore di Dio. Sulla croce, tutto è compiuto. Paolo scrive: “Dio ha voluto che in Lui abitasse tutta la pienezza, e che tutto, per mezzo di Lui, fosse riconciliato.” La creazione trova finalmente la sua unità, la sua pace. Il primo a entrare in questo Regno è il ladrone pentito: “Oggi sarai con me in paradiso”. E da allora, ogni uomo che si apre al perdono entra in quella stessa luce. L’Ecaristia è cuore del mistero Di fronte a un tale dono, la risposta possibile è una sola: rendere grazie. Per questo Paolo invita: “Rendete grazie a Dio Padre, che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce.” L’Eucaristia — in greco eucharistia significa proprio “rendimento di grazie” — è il luogo dove la Chiesa rivive questo mistero. Ogni Messa è memoria viva di questa riconciliazione: Dio si dona, il mondo viene rinnovato, l’uomo ritrova se stesso. È lì che tutto si ricompone: il visibile e l’invisibile, la terra e il cielo, l’uomo e Dio. E così, nella storia del mondo, un volto ha rivelato l’invisibile. Un cuore trafitto ha portato la pace. Un pane spezzato continua a rendere presente la pienezza dell’amore. E ogni volta che la Chiesa si raduna per l’Eucaristia, il canto di Paolo si rinnova come una lode cosmica: Cristo è l’immagine del Dio invisibile, il primo e l’ultimo, colui che riconcilia il mondo con il Padre, colui nel quale tutto sussiste. In Lui, tutto trova senso. In Lui, tutto è grazia. In Lui, il Dio invisibile ha finalmente un volto: Gesù Cristo, Signore del cielo e della terra.

*Dal Vangelo secondo Luca (23, 35-43)

La logica degli uomini e la logica di Dio. Tre volte, ai piedi della croce, risuona la stessa provocazione a Gesù:”Se tu sei…” — “Se tu sei il Messia”, deridono i capi religiosi; “Se tu sei il re dei Giudei”, sogghignano i soldati romani;” Se tu sei il Messia”, lo insulta uno dei malfattori crocifissi con lui. Ognuno parla a partire dal proprio punto di vista: i capi d’Israele aspettano un Messia potente, ma davanti a loro c’è un uomo vinto e crocifisso; i soldati, uomini del potere terreno, ridono di un “re” senza difese; il malfattore, invece, attende un salvatore che lo liberi dalla morte. Queste tre voci ricordano le tre tentazioni nel deserto (Lc 4): anche allora il tentatore ripeteva: «Se tu sei Figlio di Dio…». Tentazioni di potere, di dominio e di miracolo. Gesù aveva risposto ogni volta con la Parola: “Sta scritto: l’uomo non vive di solo pane…” “Adorerai il Signore Dio tuo e a lui solo renderai culto…” “Non tenterai il Signore tuo Dio”. La Scrittura era stata la sua forza per rimanere fedele alla missione del Messia povero e obbediente. Sulla croce, invece, Gesù tace. Non risponde più alle provocazioni. Eppure sa bene chi è: il Messia, il Salvatore. Ma non secondo la logica degli uomini, che vorrebbero un Dio capace di salvarsi da solo, di dominare, di vincere con la forza. Gesù muore proprio perché non corrisponde a questa logica umana. La sua logica è quella di Dio: salvare donandosi, senza imporsi. Il suo silenzio non è vuoto, ma pieno di fiducia. Il suo stesso nome, Gesù, significa: «Dio salva». Attende il suo riscatto da Dio solo, non da sé stesso. Le tentazioni sono vinte per sempre: egli rimane fedele, consegnato totalmente nelle mani degli uomini, ma confidando nel Padre. In mezzo alle offese, due parole racchiudono il mistero della Croce. La prima: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno”. La seconda, rivolta al “buon ladrone”: “Oggi sarai con me in Paradiso”. Il perdono e la salvezza: due gesti divini e umani insieme. In Gesù, Dio stesso perdona e riconcilia l’umanità. Il ladrone pentito — che si rivolge a lui dicendo: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo Regno” — è il primo a comprendere chi è veramente Cristo. Non chiede di scendere dalla croce, ma di essere accolto. In quella supplica di umiltà e fiducia, il “ricordati” diventa la preghiera che apre il Paradiso. Là dove Adamo, nel giardino dell’Eden, aveva ceduto alla tentazione di “essere come Dio”, Gesù, il nuovo Adamo, vince attendendo tutto da Dio. Adamo aveva voluto decidere da solo la propria grandezza ed era stato cacciato dal Paradiso; Gesù, invece, accettando di essere Figlio nel totale abbandono, riapre il Paradiso all’umanità. Nel racconto della Passione, si incrociano due logiche: quella degli uomini, che cercano un Dio potente, e quella di Dio, che salva attraverso l’amore e la debolezza. Gesù rifiuta la tentazione di dimostrare la propria forza; sceglie invece di fidarsi del Padre fino alla fine. Nel suo silenzio e nel suo perdono, la potenza divina si manifesta come misericordia. Accanto a lui, il ladrone pentito diventa il primo testimone del Regno: riconosce in Cristo il vero Re, non dei potenti, ma dei salvati. Dove Adamo aveva chiuso le porte del Paradiso, Gesù le riapre: “Oggi sarai con me in Paradiso” è la risposta definitiva di Dio alla logica del mondo.

+ Giovanni D’Ercole

Intimidated by the nightmare of demons and concrete dangers, the crowds could not see the possibility of emancipation from an existence of obsessions - slavish, frightened, lost, overwhelmed...

Intimidite dall’incubo di demoni e pericoli concreti, le folle non riuscivano a vedere possibilità di emancipazione da un’esistenza di ossessioni - pedissequa, spaventata, smarrita, sopraffatta…

Justification incorporates us into the long history of salvation that demonstrates God’s justice: faced with our continual falls and inadequacies, he did not give up, but wanted to make us righteous (Pope Francis)

La giustificazione ci inserisce nella lunga storia della salvezza, che mostra la giustizia di Dio: di fronte alle nostre continue cadute e alle nostre insufficienze, Egli non si è rassegnato, ma ha voluto renderci giusti (Papa Francesco)

Against this cultural pressure, which not only threatened the Israelite identity but also the faith in the one God and in his promises, it was necessary to create a wall of distinction, a shield of defence to protect the precious heritage of the faith; this wall consisted precisely in the Judaic observances and prescriptions (Pope Benedict)

Contro questa pressione culturale, che minacciava non solo l’identità israelitica, ma anche la fede nell’unico Dio e nelle sue promesse, era necessario creare un muro di distinzione, uno scudo di difesa a protezione della preziosa eredità della fede; tale muro consisteva proprio nelle osservanze e prescrizioni giudaiche (Papa Benedetto)

It is not an anecdote. It is a decisive historical fact! This scene is decisive for our faith; and it is also decisive for the Church’s mission (Pope Francis)

Non è un aneddoto. E’ un fatto storico decisivo! Questa scena è decisiva per la nostra fede; ed è decisiva anche per la missione della Chiesa (Papa Francesco)

Being considered strong, capable of commanding, excellent, pristine, magnificent, performing, extraordinary, glorious… harms people. It puts a mask on us, makes us one-sided; takes away understanding. It floats the character we are sitting in, above reality

Essere considerati forti, capaci di comandare, eccellenti, incontaminati, magnifici, performanti, straordinari, gloriosi… danneggia le persone. Ci mette una maschera, rende unilaterali; toglie la comprensione. Fa galleggiare il personaggio in cui siamo seduti, al di sopra della realtà

The paralytic is not a paralytic

Il paralitico non è un paralitico

The Kingdom of God is precisely the presence of truth and love and thus is healing in the depths of our being. One therefore understands why his preaching and the cures he works always go together: in fact, they form one message of hope and salvation (Pope Benedict)

Il Regno di Dio è proprio la presenza della verità e dell’amore e così è guarigione nella profondità del nostro essere. Si comprende, pertanto, perché la sua predicazione e le guarigioni che opera siano sempre unite: formano infatti un unico messaggio di speranza e di salvezza (Papa Benedetto)