don Giuseppe Nespeca

Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".

Preghiera: Fede-appropriazione. Lo scandalo dell’attesa

28a Domenica T.O. (anno C)

XXVIII Domenica Tempo Ordinario (anno C) [12 Ottobre 2025]

Dio ci benedica e la Vergine ci protegga! Riflettere sulla gratitudine che è più facile notare fra coloro che sono lontani è un invito a rivedere la nostra personale relazione con Dio.

Prima Lettura dal secondo libro dei Re (5, 14-17)

La lettura di questa domenica comincia nel momento in cui il generale Naaman, apparentemente docile come un agnello, si immerge nell’acqua del Giordano, su ordine del profeta Eliseo; ma ci manca l’inizio della storia: ve lo racconto. Naaman è un generale siriano molto stimato dal re di Aram (l’attuale Damasco). Ovviamente, per il popolo di Israele, egli è uno straniero e in certi periodi addirittura un nemico e soprattutto essendo un pagano non appartiene al popolo eletto. Ancora più grave: è lebbroso, il che significa che presto tutti lo eviteranno e per lui è una vera maledizione. Fortunatamente per lui, sua moglie ha una schiava israelita la quale dice alla padrona: “A Samaria c’è un grande profeta che potrebbe sicuramente guarire Naaman”. La padrona lo riferisce al marito Naaman, il quale lo dice al re di Aram: il profeta di Samaria può guarirmi. E poiché Naaman gode di grande favore, il re scrive una lettera di presentazione al re di Samaria raccomandando Naaman affetto da lebbra perché vada dal profeta Eliseo. Il re di Israele non sa che il profeta Eliseo può guarire anzi è nel panico perché pensa che il re di Siria sta cercando un pretesto per fargli guerra. Eliseo viene a sapere e chiede di venire Naaman che arriva con tutta la sua scorta e i bagagli pieni di doni per il guaritore. In realtà, solamente un servo socchiude la porta e si limita a dirgli che il suo padrone gli ordina di immergersi sette volte nel Giordano per essere purificato. Naaman ritiene questo offensivo e a che serve tuffarsi nel Giordano dato che in Siria ci sono fiumi ben più belli del Giordano. Infuriato riprende la strada verso Damasco, ma fortunatamente i suoi servi gli dicono: Ti aspettavi che il profeta ti chiedesse cose straordinarie per guarirti e le avresti fatte. Ora ti ordina una cosa ordinaria perché non puoi farla? Naaman si lascia convincere e comincia da questo punto la lettura di oggi. Naaman obbedisce a un ordine semplice immergendosi sette volte nel Giordano ed è guarito. A noi sembra semplice, ma per un grande generale di un esercito straniero è proprio questa obbedienza che non è affatto semplice! Il seguito del testo lo dimostra. Naaman è guarito e torna da Eliseo per dirgli due cose. La prima: “Ora so che non c’è Dio, su tutta la terra, se non in Israele” e aggiungerà dopo che tornato nel suo paese, gli offrirà sacrifici. L’autore di questo passo approfitta per dire agli Ebrei: voi avete da secoli la protezione dell’unico Dio e ora vedete che Dio è anche per gli stranieri, mentre voi continuate a lasciarvi tentare dall’idolatria. Questo straniero, invece ha capito in fretta da dove gli viene la guarigione. Inoltre Naaman dice a Eliseo che vuole dargli un dono per ringraziarlo, ma il profeta rifiuta energicamente: i doni di Dio non si comprano.. Infine perché Naaman vuol portare con sé un po’ di terra d’Israele? Egli motiva la richiesta perché non vuole offrire olocausti e sacrifici ad altri dèi, ma solo al Dio d’Israele. Questo fa capire che, al tempo del profeta Eliseo, tutti i popoli vicini a Israele credevano che le divinità regnassero su territori specifici e per offrire sacrifici al Dio d’Israele, Naaman crede dunque di dover portare con sé della terra sulla quale regna questo Dio.

Salmo Responsoriale (97/98, 1-4)

Nella prima lettura Naaman, generale siriano quindi un pagano, viene guarito dal profeta Eliseo e, grazie a questo, scopre il Dio d’Israele. Naaman è dunque del tutto adatto a cantare questo salmo, nel quale si parla dell’amore di Dio sia per i pagani, quelli che la Bibbia chiama le nazioni (o le genti), sia per Israele. “Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia” (v.2) e subito dopo (v 3): “Si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa d’Israele”, che è l’espressione consacrata per ricordare l’elezione d’Israele, la relazione del tutto privilegiata che lega questo piccolo popolo al Dio dell’universo. Le semplici parole “la sua fedeltà”, “il suo amore” sono il richiamo all’Alleanza: è attraverso queste parole che, nel deserto, Dio si è fatto conoscere al popolo che ha scelto. La frase “Dio di amore e di fedeltà” indica che Israele è il popolo eletto ma la frase precedente ricorda che, se Israele è stato scelto, non è per godere egoisticamente del privilegio, non per considerarsi figlio unico, ma per comportarsi come fratello maggiore e il suo ruolo è annunciare l’amore di Dio per tutti gli uomini, così da integrare a poco a poco tutta l’umanità nell’Alleanza. In questo salmo, questa certezza segna perfino la composizione del testo; se lo si guarda più da vicino, si nota la costruzione in inclusione dei versetti 2 e 3. Ricordo che l’inclusione è un procedimento letterario che si trova spesso nella Bibbia. È un po’ come un riquadro in un giornale o in una rivista; ovviamente, lo scopo è mettere in evidenza il testo scritto all’interno del riquadro. Nella Bibbia, funziona allo stesso modo: il testo centrale viene messo in risalto, incorniciato da due frasi identiche, una prima e una dopo. Qui, la frase centrale parla di Israele, il popolo eletto, ed è incorniciata da due frasi che parlano delle nazioni: la prima frase “Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia” e la seconda riguarda Israele: “Si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa d’Israele” e la terza: “Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio”. Qui non compare il termine “le genti” ma è sostituito dall’espressione “tutti i confini della terra”. Il che significa che l’elezione d’Israele è centrale, ma non bisogna dimenticare che deve irradiare su tutta l’umanità. Una seconda sottolineatura di questo salmo è la proclamazione molto marcata della regalità di Dio. Per esempio, nel Tempio di Gerusalemme si canta: “Acclamate il Signore, terra intera, acclamate il vostro re”. Questo salmo è un grido di vittoria, il grido che si innalza sul campo di battaglia dopo il trionfo, la teru‘ah in onore del vincitore. La vittoria di Dio, di cui qui si parla, è duplice: è innanzitutto la vittoria della liberazione dall’Egitto e poi la vittoria attesa per la fine dei tempi, la vittoria definitiva di Dio contro tutte le forze del male. E già allora si acclamava Dio come un tempo si acclamava il nuovo re nel giorno della sua incoronazione, con grida di vittoria al suono delle trombe, dei corni e tra gli applausi della folla. Ma mentre con i re della terra si andava sempre verso la delusione, questa volta si sa che non si sarà delusi; ecco perché stavolta la teru‘ah deve essere particolarmente vibrante! I cristiani acclamano Dio con ancora più forza, perché hanno visto con i loro occhi il re del mondo: dall’Incarnazione del Figlio, essi sanno e affermano, contro ogni evento apparentemente contrario, che il Regno di Dio, cioè dell’amore, è già cominciato.

Seconda Lettura dalla seconda Lettera di san Paolo apostolo a Timoteo (2, 8 – 13)

Il canto «Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti; egli è la nostra salvezza, la nostra gloria eterna» si trova nel suo contesto originale nella seconda lettera a Timoteo, dove Paolo scrive: «Ricordati di Gesù Cristo, discendente di Davide». In ambiente ebraico era essenziale affermare che Gesù fosse davvero della stirpe di Davide per essere riconosciuto come Messia. Paolo aggiunge: «Egli è risorto dai morti: questo è il mio Vangelo». La questione è radicale: o Gesù è risorto, o non lo è. Paolo, inizialmente convinto che fosse un’invenzione, aveva cercato di impedire la diffusione di tale annuncio. Ma, dopo l’esperienza sulla via di Damasco, ha visto il Risorto e ne è diventato testimone. Gesù è vincitore della morte e del male, e con lui nasce il mondo nuovo, a cui i credenti devono partecipare con tutta la loro vita. Per questo Paolo si consacra all’annuncio del Vangelo e invita Timoteo a fare lo stesso, preparandolo alle opposizioni e incoraggiandolo a combattere la buona battaglia con coraggio, dolcezza e fiducia nello Spirito ricevuto. La risurrezione è il cuore della fede cristiana. Se per molti Ebrei la risurrezione della carne era credibile, per i Greci era difficile da accogliere, come mostra il fallimento della predicazione di Paolo ad Atene. Proprio per l’annuncio della risurrezione Paolo ha conosciuto più volte il carcere: «Cristo è risorto dai morti, questo è il mio Vangelo. Per lui soffro, fino a essere incatenato come un malfattore». Anche Timoteo, ammonisce Paolo, dovrà soffrire per il Vangelo. Le catene di Paolo non fermano la verità: «Sono incatenato, ma la Parola di Dio non è incatenata». Gesù stesso aveva detto che se taceranno loro, grideranno le pietre perché nulla può fermare la verità. Paolo aggiunge che sopporta tutto per gli eletti, affinché ottengano anch’essi la salvezza che è in Cristo Gesù, con la gloria eterna. Qui riecheggia il canto iniziale e .segue probabilmente un antico inno battesimale introdotto con la formula: Ecco una parola degna di fede:Se siamo morti con lui, con lui vivremo; se perseveriamo, con lui regnerem». È il mistero del Battesimo, già spiegato in Romani 6: con esso siamo immersi nella morte e risurrezione di Cristo, uniti a lui in modo inseparabile. Passione, morte e risurrezione costituiscono un unico evento che ha inaugurato una nuova epoca per l’umanità. Le ultime frasi mettono in luce la tensione tra libertà umana e fedeltà di Dio perché se lo rinneghiamo, anch’egli ci rinnegherà: Dio rispetta il nostro rifiuto consapevole. Se manchiamo di fede, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso dato che Dio resta sempre fedele anche di fronte alle nostre fragilità.

Dal Vangelo secondo Luca (17, 11-19)

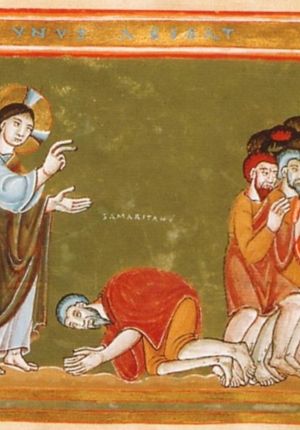

Gesù è in cammino verso Gerusalemme, dove lo attendono passione, morte e risurrezione. Luca sottolinea l’itinerario perché ciò che narra è legato al mistero della salvezza. Durante il viaggio, incontra dieci lebbrosi che, costretti a restare a distanza secondo la Legge, gridano verso di lui chiamandolo “Maestro”: è segno insieme della loro debolezza e della fiducia che ripongono in lui. Diversamente da un altro episodio (Lc 5,12), questa volta Gesù non li tocca, ma ordina soltanto di andare a presentarvi ai sacerdoti, passo necessario per il riconoscimento ufficiale della guarigione. L’ordine è già promessa di salvezza. Il racconto richiama l’episodio di Naaman e del profeta Eliseo (2Re 5) della prima lettura perché mentre i dieci si mettono in cammino, la loro lebbra scompare: la loro fiducia li salva. La malattia li aveva uniti, ma la guarigione rivela la differenza dei cuori: nove Giudei vanno verso i sacerdoti, uno solo,- un Samaritano, considerato eretico — torna indietro. Egli riconosce che la vita e la guarigione vengono da Dio, glorifica Dio a gran voce, si prostra ai piedi di Gesù rendendogli grazie: un atteggiamento riservato a Dio. Così riconosce il Messia e comprende che il vero luogo per rendere gloria a Dio non è più il Tempio di Gerusalemme, ma Gesù stesso. Il suo ritorno è conversione, e Gesù lo proclama: “Àlzati e va’: la tua fede ti ha salvato”. Degli altri nove, Gesù chiede conto: hanno incontrato il Messia ma non lo hanno riconosciuto, scegliendo di correre subito verso il Tempio per compiere la Legge senza fermarsi a ringraziare. Il Vangelo sottolinea così un tema ricorrente: la salvezza è per tutti, ma spesso non sono i più vicini a Dio ad accoglierla: “Venne tra i suoi e i suoi non lo hanno riconosciuto”. Già l’Antico Testamento affermava l’universalità della salvezza (cf. Sal 97/98). La prima lettura ricorda la conversione di Naaman, straniero, e Gesù aveva rimproverato a Nazaret, citando l’esempio del Siro guarito mentre molti lebbrosi in Israele non lo furono (Lc 4,27), suscitando la collera della sinagoga. Negli Atti, Luca mostrerà ancora il contrasto tra il rifiuto di parte d’Israele e l’accoglienza dei pagani. Questa questione era viva nelle prime comunità cristiane: bisognava essere Giudei per ricevere il battesimo, o anche i pagani potevano essere accolti? Il racconto del Samaritano convertito ricorda tre verità: la salvezza portata da Cristo con passione, morte e risurrezione è per tutti; il rendimento di grazie è spesso compiuto meglio dagli stranieri o dagli eretici; i poveri sono i più disponibili a incontrare Dio. In conclusione, sul cammino verso Gerusalemme, cioè verso la salvezza, Gesù conduce tutti gli uomini disposti a convertirsi, qualunque sia la loro origine o religione.

+ Giovanni D’Ercole

Dalla Guarigione al Cammino verso il Tempio, alla Fede Personale straniera

27a Domenica T.O. (anno C)

XXVII Domenica Tempo Ordinario (anno C) [5 Ottobre 2025]

Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Le raccomandazioni di Paolo a Timoteo sono quanto mai utili anche per noi. E la parola del vangelo apre il nostro cuore all’umile fiducia nel compimento della nostra missione.

*Prima Lettura dal Libro del profeta Abacuc (1, 2-3 ; 2, 2-4)

Il profeta Abacuc non è molto di moda oggi, ma certamente lo era al tempo del Nuovo Testamento, dal momento che viene citato più volte. Per esempio, la frase della Vergine Maria nel Magnificat: «Io gioisco nel Signore, esulto in Dio mio salvatore» si trovava già, secoli prima, nel libro di Abacuc (Ab 3,18); è da lui inoltre che san Paolo ha tratto e citato più volte una frase, che fa parte della nostra lettura di oggi: “Il giusto vivrà per la sua fed” (Rm 1,17; Gal 3,11). Questo piccolo libro è davvero un libretto, solo tre capitoli, di circa venti versetti ciascuno, ma che ricchezza di sentimenti! Dal lamento alla violenza, dall’invocazione di aiuto all’esultanza pura. I suoi gridi di angoscia fanno pensare a Giobbe: «Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a te alzerò il grido: “Violenza!” e non salvi?» (Ab 1,2). Eppure la speranza non lo abbandona mai: quando san Pietro invita i suoi lettori alla pazienza, riprende un’espressione ispirata da Abacuc: «Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa…» (2 Pt 3,9). I primi versetti somigliano al libro di Giobbe: «Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti? A te alzerò il grido “Violenza!”, e non salvi?» È una supplica davanti al dilagare della violenza; ma soprattutto è il grido dell’angoscia estrema, quella del silenzio di Dio. Qui, come nel libro di Giobbe e in molti salmi, la Bibbia osa dire frasi in cui l’uomo sembra chiedere conto a Dio: “Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti? Griderò a te: “Violenza!” e non salvi?” La violenza di cui parla Abacuc è quella di Babilonia, la nuova potenza emergente del Medio Oriente. Da che mondo è mondo, le stesse atrocità della guerra si ripetono come possiamo ben constatare anche oggi. Eppure Abacuc non perde la fede. In un altro versetto afferma: “Starò in piedi al mio posto di guardia, mi metterò sul bastione e starò attento a vedere che cosa mi dirà il Signore” (Ab 2,1). In questa espressione ci sono almeno due cose: anzitutto è l’attesa della sentinella, sicuro che l’alba arriverà; è lo stesso tema del Salmo 129/130: “L’anima mia attende il Signore più che le sentinelle l’aurora” e la seconda è la coscienza che la sua interpellanza è un po’ audace: il profeta ha chiesto conto a Dio e si aspetta di essere rimproverato. E invece la risposta di Dio non porta nessuna condanna; lo invita soltanto alla pazienza e alla fiducia: i giorni della vittoria del nemico non dureranno sempre (cf. Ab 2,2-3). Nel testo di oggi Abacuc non descrive il contenuto della visione, sarà oggetto del capitolo seguente; ma già si intuisce che riguarda la liberazione degli oppressi. Resta però un fatto: Dio non ha davvero risposto alla domanda; non ha detto perché a volte sembra sordo alle nostre preghiere. Ha solo riaffermato che non ci abbandona mai. Il messaggio di Abacuc sembra allora essere questo: nelle prove, anche le più terribili, l’unica strada possibile per il credente è custodire la fiducia in Dio: accettare di non capire, ma non accusare Dio. Ogni altra posizione distrugge perché la diffidenza verso Dio non porta che dolore. È probabilmente questo il senso della formula finale: “Il giusto vivrà per la sua fede” (Ab 2,4), o, detto in altro modo, è la fiducia in Dio che ci fa vivere, altrimenti il sospetto e la ribellione ci logorano. Al contrario, è lecito gridare il proprio dolore: se la Bibbia ci fa leggere, nel libro di Giobbe e nei salmi, grida di angoscia e perfino rimproveri rivolti a Dio, è perché il credente ha il diritto di gridare la propria sofferenza, la sua impazienza davanti alla violenza che lo schiaccia. Riprendiamo la frase finale: “Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede” (Ab 2,4). L’orgoglioso è Babilonia che si vanta delle sue conquiste e pensa di fondare su di esse una prosperità duratura; il giusto, invece, sa che solo Dio dà vita. L’esempio più celebre nella storia d’Israele è Abramo: quando lasciò la sua terra e la sua famiglia per rispondere alla chiamata di Dio, non sapeva dove sarebbe stato condotto. Quando, sempre obbedendo a Dio, si preparava a offrire suo figlio unico, non capiva, ma continuò a fidarsi di Colui che glielo aveva dato. E ancora una volta la sua fede fece vivere lui e suo figlio (Gn 22). La Scrittura dice di lui: “Abramo ebbe fede nel Signore, che glielo accreditò come giustizia” (Gn 15,6).

*Salmo Responsoriale (94/95, 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9)

Siamo nel tempio di Gerusalemme, i pellegrini si affollano sui gradini del tempio per una grande celebrazione: “Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza”. La roccia della nostra salvezza: questa espressione, da sola, è una professione di fede. Israele ha scelto di poggiare su Dio e solo su di Lui, come nei primi giorni dell’Alleanza. La Bibbia paragona spesso la storia del popolo d’Israele a un fidanzamento con il suo Dio. Dopo lo slancio iniziale e le promesse, sono venuti i dubbi, le infedeltà. Dio, però, è sempre rimasto fedele, e dopo ogni tempesta e ogni infedeltà, Israele è sempre tornato a Lui, come una sposa pentita e riconoscente per l’Alleanza sempre rinnovata: Andiamo a Lui con rendimento di grazie. La parola ebraica qui è tôdah: indica un momento preciso del culto dell’Alleanza, il sacrificio di tôdah, che esprime insieme gratitudine, ringraziamento, lode, pentimento, desiderio di amare… In ebraico moderno, grazie si dice ancora tôdah. Un termine italiano che riassumerebbe bene questo salmo è proprio riconoscenza: riconoscere Dio, conoscere chi Egli è conoscere chi siamo noi, e allora la gratitudine ci invade.Riconoscere Dio, anzitutto: il nostro Creatore ma, ancor più, il nostro liberatore. Sembra semplice fidarsi di questo Dio che ci guida e ci protegge, di questo Dio che ci ha liberati dalla schiavitù d’Egitto. È semplice, finché non ci sono problemi. Ma quando arrivano le prove, sorgono i dubbi. Eppure proprio nella prova si verifica la nostra fiducia e qui viene posta precisamente la questione della fiduci. Ascoltare, nella Bibbia, significa avere fiducia; ascoltare la sua voce è anche il contrario di indurire il cuore. Il salmo infatti continua: “Oggi, se ascoltaste la sua voce! Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri: mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere”. Massa e Meriba significano, appunto, tentazione e provocazione. L’episodio di Massa e Meriba è rimasto celebre nella memoria di Israele come il simbolo della tentazione del sospetto verso Dio non appena sopraggiunge la prima difficoltà. Il popolo cominciò a rimpiangere la schiavitù perché la libertà appena conquistata sembrava ben poco confortevole. In Egitto erano schiavi, certo, ma almeno sopravvivevano….nel deserto, il popolo ebbe sete e venne montata la rivolta. Il testo dice che il popolo mormorava, ma il termine è probabilmente più forte che nel nostro italiano di oggi, perché Mosè esclama a Dio: “Ancora un poco e mi lapideranno!” (Es 17,4). Dio interviene, e l’acqua sgorga dalla roccia (ritorna qui l’immagine: Dio, mia roccia). Quanto sarebbe stato più giusto fidarsi! Nella sofferenza, come abbiamo visto in Abacuc nella prima lettura, possiamo gridare, supplicare, interpellare Dio, ma mai dubitare di Lui. Massa e Meriba restano i nomi di quel sospetto che sempre può riaffiorare nei nostri cuori.

*Seconda Lettura dalla seconda lettera di san Paolo a Timoteo (1, 6-8. 13-14)

Quando Paolo scrive la sua seconda lettera a Timoteo, si trova in prigione a Roma, poco prima della sua esecuzione; egli stesso dice di essere incatenato come un malfattore e chiede a Timoteo di non vergognarsi di lui, come invece hanno fatto altri. Sa molto bene che non gli resta molto tempo e si sente molto solo. Questa seconda lettera a Timoteo è quindi una sorta di testamento:Timoteo dovrà prendere il suo posto e Paolo gli dà delle raccomandazioni in questo senso. Bisogna sapere che, per ragioni di stile, di vocabolario e persino di contenuto, si pensa generalmente che le lettere a Timoteo non siano di Paolo, ma di uno dei suoi discepoli dopo la sua morte. Non si è in grado di dirimere questa questione difficile e per essere fedeli all’insegnamento di queste lettere, non dobbiamo a nostra volta perderci in discussioni senza fine. Per comodità di linguaggio, continueremo quindi a parlare di Paolo e Timoteo. Del resto, che si tratti di Paolo e Timoteo o dei loro discepoli futuri ha ormai poca importanza per noi: ciò che conta è il contenuto di queste lettere che raccolgono le raccomandazioni di Paolo a un giovane responsabile cristiano, e dunque ci riguardano da vicino. La prima raccomandazione è forse la più importante: “Ravviva il dono gratuito di Dio”; questo dono di Dio, se leggiamo il seguito del testo, è evidentemente lo Spirito Santo. E, visibilmente, Timoteo ne avrà proprio bisogno! Paolo, incatenato per il Vangelo, lo sa fin troppo bene. Questo dono dello Spirito, Timoteo l’ha ricevuto con l’imposizione delle mani: le parole confermazione e ordinazione non esistevano ancora, ma sappiamo che, fin dall’inizio della Chiesa, il gesto dell’imposizione delle mani significava il dono dello Spirito. Ravviva in te il dono di Dio significa che i doni di Dio possono dunque dormire in noi. Altrove Paolo dice: “Non spegnete lo Spirito” (Cf 1 Tess 5,19). Anche qui, possiamo ascoltare un messaggio che incoraggia a portare in noi il fuoco dello Spirito, e anche se sembra che lo abbiamo ricoperto di cenere, esso è ancora in noi, arde sotto la cenere dato che nulla può spegnerlo. Questo Spirito non è spirito di paura, ma spirito di forza, di amore, di dominio di sé. Qui ritroviamo un tema caro a Paolo: quello della trasmissione della fede. Paolo ha trasmesso a Timoteo questo tesoro prezioso, che Timoteo deve trasmettere a sua volta e così via: Tieniti al modello delle sane parole che hai udito da me, nella fede e nell’amore che sono in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito con l’aiuto dello Spirito Santo che abita in noi. Altrove, nella prima lettera ai Corinzi, Paolo scriveva: “Vi ho trasmesso quello che anch’io ho ricevuto” (cf 15,3-4). Questo fa pensare a una corsa a staffetta, nella quale i corridori si trasmettono un testimone che rimane identico dall’inizio alla fine della corsa mentre il deposito della fede si esprime inevitabilmente in termini diversi lungo i secoli. La fede, infatti, non è un oggetto ben confezionato e imballato, intoccabile. Il problema è sapere però se la trasmissione sia davvero fedele. Molte controversie, nel corso dei secoli, sono nate dalle divergenze tra cristiani sul contenuto del deposito della fede. Ma, in realtà, non siamo noi i garanti ultimi di questa fedeltà: è lo Spirito Santo il custode supremo del deposito della fede. Per trasmettere fedelmente la fiaccola alle generazioni successive, ci basta dunque ravvivare in noi il dono di Dio, il fuoco dello Spirito che nulla può spegnere.

*Dal Vangelo secondo Luca (17, 5-10)

Troviamo qui diversi versetti che si susseguono e non si somigliano. Sembra quasi che ci siano due parti in questo testo: nella prima, un dialogo tra Gesù e i suoi apostoli sulla fede, con quella formula un po’ terribile di Gesù: «Se aveste fede quanto un granello di senape, direste a quest’albero: “Sradicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe”. Nella seconda parte, una specie di parabola sul servo, che si conclude anch’essa con una frase molto forte di Gesù: “Quando avrete fatto tutto ciò che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”. Gesù non cerca certo di scoraggiarci; e, d’altra parte, se questi versetti si trovano così vicini, senza alcuna interruzione significa che c’è un legame tra di essi. Abbiamo qui un dialogo tra Cristo e i suoi apostoli cioè gli inviati, il che vuol dire che questa frase di Gesù riguarda l’attività di evangelizzazione. Gli inviati dicono a colui che li manda: Aumenta la nostra fede! Una preghiera che è anche molto spesso la nostra quando prendiamo coscienza della nostra debolezza, della nostra impotenza, e ci sembra che se fossimo più ricchi di fede saremmo più efficaci. Ma come armonizzare questo con la frase di Paolo: “Se avessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi l’amore, non sono nulla” (1 Cor 13,2)? Nel suo linguaggio, Gesù risponde che non si tratta di misurare la nostra fede: il problema non è lì. Si tratta piuttosto di contare sulla potenza di Dio perché è Lui ad agire e non la nostra fede, piccola o grande che sia. Gesù accentua volutamente il paradosso: il granello di senape era considerato il più piccolo di tutti i semi, e il grande albero di cui parla (in greco, sicomoro) era ritenuto impossibile da sradicare. La frase di Gesù significa dunque: Non serve avere tanta fede: basta un granello di senape, piccolissimo, per fare cose apparentemente impossibili. Si potrebbe allora tradurre così: Quando agite nel nome del Vangelo, ricordatevi che nulla è impossibile a Dio. C’è poi l’espressione “servi inutili” archreioi (17,10) che possiamo tradurre così: voi siete semplicemente dei servi nemmeno indispensabili chiamati al servizio di un compito che vi supera. E – direi - per fortuna perché chi si sentirebbe abbastanza forte per portare la responsabilità del Regno di Dio? Queste frasi di Gesù, dunque, non sono dure o scoraggianti, ma al contrario vogliono incoraggiarci: se noi non siamo che subalterni, la responsabilità non ricade su di noi, ma non per questo siamo inutili: se il servo fosse davvero inutile, nessun padrone lo terrebbe. Se Dio ci prende come servi, è perché vuole avere bisogno di noi. Se Gesù ha scelto degli apostoli e ha detto che “la messe è molta ma gli operai sono pochi” (Mt 9,37-38) e questa sua parola continua a risuonare da duemila anni, è perché vuole avere bisogno della nostra collaborazione. Noi siamo quel che siamo e Dio ci associa alla sua opera di salvezza. Dice Gesù: “Quando anche voi avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare” (17,10). Con ciò ci suggerisce due atteggiamenti: in primo luogo invita ancora una volta a uscire dalla logica dei meriti e delle ricompense, ma soprattutto invita a rimanere sereni nell’esercizio della nostra missione. È Lui il padrone della messe, non noi. Allora si capisce meglio il legame tra le due parti di questo testo: il messaggio è lo stesso: un po’ di fede, per quanto piccola, è sufficiente a Dio per compiere miracoli. A condizione, però, che ci mettiamo fedelmente al suo servizio.

+ Giovanni D’Ercole

Accrescere la Fede? Gesù non risponde, ma fa riflettere sui risultati della eventuale adesione

26a Domenica T.O. (anno C)

XXVI Domenica Tempo Ordinario (anno C) [28 Settembre 2025]

Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Prosegue l’insegnamento sulla ricchezza e il rapporto con i poveri, campo quanto mai utile per la nostra riflessione di fronte alle grandi e piccole ingiustizie che la cronaca quotidianamente ci mostra.

Prima Lettura dal libro del profeta Amos (6, 1a. 4-7)

Nella Bibbia, Amos è il primo profeta “scrittore”, cioè il primo di cui ci è rimasto un libro. Altri grandi profeti anteriori sono rimasti molto celebri: Elia, ad esempio, o Eliseo, o Natan… ma non possediamo le loro predicazioni scritte, bensì soltanto ricordi tramandati dal loro ambiente. Amos ha predicato verso il 780-750 a.C. e di certo ha dovuto dire cose che non sono piaciute a tutti, visto che alla fine fu espulso per denuncia al re. Originario del Sud, ha predicato nel Nord in un periodo di grande prosperità economica. La settimana scorsa avevamo già letto un suo testo, in cui rimproverava alcuni ricchi di costruire la loro ricchezza a spese dei poveri il passo di oggi lascia immaginare il lusso che regnava a Samaria: “Distesi su letti d’avorio… mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli cresciuti nella stalla…canterellano al suono dell’arpa come Davide e si ungono con gli unguenti più raffinati, ma della rovina di Giuseppe non si preoccupano”. I governanti non sanno o non vogliono sapere che una terribile minaccia pesa su di loro: “della rovina di Giuseppe non si preoccupano”. Saranno poi deportati, anzi saranno i primi dei deportati e la banda dei gaudenti non esisterà più. Non si è ascoltato questo profeta di sventura che cercava di avvertire il potere e la classe dirigente, anzi lo si è fatto tacere liberandosi di lui. Ma ciò che temeva, si è avverato. Amos dunque si rivolge qui ai ricchi e ai potenti, ai responsabili. Che cosa rimprovera loro precisamente? È la prima frase a darci la chiave: “Guai a quelli che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria”. In altre parole: siete comodi, soddisfatti del vostro benessere e persino del vostro lusso… ebbene, io vi compiango perché non avete capito nulla: siete come gente che si infila sotto le coperte per non vedere arrivare il ciclone e crollerà tutta questa società, pochi anni più tardi schiacciata dagli Assiri, con molti morti mentre i superstiti saranno deportati. Guai a quelli che si credono sicuri sulla montagna di Samaria”… Ma che fanno di male? Il male è fondare la propria sicurezza su ciò che passa: qualche successo militare effimero, la prosperità economica e le apparenze della pietà… per non dispiacere a Dio e al suo profeta. Si vantano persino dei loro successi, credono di averne qualche merito, mentre tutto viene da Dio. Ora, l’unica sicurezza d’Israele è la fedeltà all’Alleanza. Questa è la grande insistenza di tutti i profeti come farà Michea predicando qualche anno più tardi a Gerusalemme. A Samaria regnava l’ipocrisia: quando offrono sacrifici, trasformano il banchetto che segue in gozzoviglia… perché i pasti che Amos descrive sono probabilmente pasti sacri, come quelli che seguivano certi sacrifici. Pasti sacrileghi dunque che nulla hanno a che fare con l’Alleanza. La difficoltà di questo passo sta nella sua concisione: infatti, per comprenderlo, bisogna avere in mente l’insieme della predicazione profetica; la logica di Amos, come quella di tutti i profeti, è la seguente: la felicità degli uomini e dei popoli passa inevitabilmente attraverso la fedeltà all’Alleanza con Dio; e fedeltà all’Alleanza significa giustizia sociale e fiducia in Dio e se ci si distacca da questi due punti ci si perde. Di questo Amos sta parlando e basta rileggere il testo della scorsa domenica, in cui rimproverava ai ricchi di arricchirsi sulle spalle dei poveri. Nel testo di oggi, i banchetti di lusso descritti non giovano ovviamente a tutti e non si sente più il bisogno di Dio. Dirà anche Isaia: «Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me» (Is 29,13). Samaria si copriva di palazzi lussuosi, costruiti da alcuni a spese degli altri; una volta arricchitisi, grazie al commercio fiorente si faceva presto a espropriare un piccolo proprietario riducendo alcuni più poveri in schiavitù come nel testo di domenica scorsa. L’archeologia porta inoltre su questo punto precisazioni interessanti: mentre nel decimo secolo le case erano tutte sullo stesso modello e rappresentavano livelli di vita del tutto identici, nell’ottavo secolo, al contrario, si distinguono chiaramente quartieri ricchi e quartieri poveri.

*Salmo responsoriale (145/146, 6c.7, 8.9a, 9bc-10)

Questa splendida litania è solo una parte del Salmo 145/146 e la liturgia oggi non propone gli Alleluia che lo incorniciano nel testo ebraico essendo un Salmo alleluiatico. Questo significa che ci troviamo, come domenica scorsa, davanti a un salmo di lode. A parlare in questo salmo sono gli oppressi, gli affamati, i ciechi, i piegati, gli stranieri, le vedove, gli orfani che riconoscono la sollecitudine di Dio per loro. In realtà, è il popolo d’Israele che parla di se stesso: è la propria storia che racconta e ringrazia per la protezione di Dio avendo conosciuto tutte queste situazioni: l’oppressione in Egitto, dalla quale Dio lo ha liberato con mano potente e braccio teso e l’oppressione a Babilonia dove ancora una volta Dio è intervenuto. Ha conosciuto la fame nel deserto e Dio ha mandato la manna e le quaglie. A questi ciechi Dio apre gli occhi rivelandosi progressivamente attraverso i suoi profeti. Sono questi piegati che Dio rialza instancabilmente e fa stare in piedi; sono il popolo in cerca di giustizia che Dio guida. È dunque un canto di riconoscenza: Il Signore rende giustizia agli oppressi, agli affamati dà il pane, libera i prigionieri, apre gli occhi ai ciechi, rialza chi è caduto, ama i giusti, protegge lo straniero e sostiene la vedova e l’orfano. Il Signore, che ritorna in maniera litanica è la traduzione del Nome di Dio in 4 lettere, Il Tetragramma: YHVH, che dice la sua presenza operante e liberatrice. Il versetto che precede quelli di oggi li riassume tutti: “Felice chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi ripone la sua speranza nel Signore (YHVH) suo Dio”: il segreto della felicità è appoggiarsi a Dio e attendere tutto da Lui. Questo salmo è scelto per questa domenica come risposta al testo di Amos che avvertiva la gente di Samaria a ben sapere su chi porre la fiducia, fuggendo le false sicurezze perché solo Dio è degno di fiducia. Riconoscere la nostra dipendenza da Dio e viverla con piena fiducia, perché Egli è totale benevolenza: ecco la definizione della fede e il segreto della felicità, come predicano i profeti. Non bisogna dimenticare l’esperienza unica di cui i figli d’Israele hanno avuto il privilegio: lungo tutto il loro cammino verso la libertà, hanno sperimentato accanto a sé la presenza di Colui che hanno riconosciuto come il Signore che li ha condotti alla ricerca della libertà e della giustizia per tutti, anzi a più grande giustizia, rispetto e difesa dei piccoli e dei deboli. Se si guarda più da vicino, si constata che la legge d’Israele non ha altro obiettivo: fare di Israele un popolo libero, rispettoso della libertà altrui. Su questo lungo cammino di liberazione Dio conduce il suo popolo. E’ bene per noi rileggere questo salmo non solo per riconoscere ciò che Dio compie a favore del suo popolo, ma anche per darci una linea di condotta: se Dio ha agito così verso Israele, a nostra volta, noi che siamo eredi di questo lungo cammino di Alleanza, siamo tenuti a fare altrettanto per gli altri.

*Seconda Lettura dalla prima lettera di san paolo Apostolo a Timoteo (6,11-16)

Non si potrebbe immaginare una sintesi più completa di tutto ciò che costituisce la fede e la vita del cristiano. Allo stesso tempo, sorprende le formule solenni di Paolo: “Davanti a Dio e… a Cristo Gesù, ti ordino”. A una prima lettura, sembra di percepire gli echi di difficoltà nella comunità di Efeso, dove Timoteo aveva delle responsabilità: “Combatti la buona battaglia della fede”. Poco più sopra, nella stessa lettera, Paolo aveva già parlato del combattimento per la fede nel primo capitolo (1 Tm 1,18-19). C’è dunque un combattimento da affrontare per affermare la propria fede. Il momento è grave, il che spiega il tono solenne: è in gioco la fedeltà della giovane comunità cristiana al proprio Battesimo. Il passo che leggiamo oggi è incorniciato da due testi molto simili che precisano ancora meglio i due pericoli da evitare: le false dottrine e la ricerca delle ricchezze. Bisogna credere che ci fossero problemi reali sulle false dottrine: Timoteo, custodisci il deposito, evita chiacchiere empie e obiezioni di una pseudo-scienza. Per averla professata (sottinteso questa pseudo-scienza), alcuni si sono allontanati dalla fede (cf.1 Tm 6,20-21). E nello stesso senso, pochi versetti più su: Se qualcuno insegna un’altra dottrina, se non si attiene alle parole del Signore Gesù Cristo e alla dottrina conforme alla pietà, è accecato dall’orgoglio. È ignorante, malato, in cerca di controversie e di dispute verbali (1 Tm 6,3-4). Questo problema era già apparso all’inizio della lettera e Paolo aveva raccomandato a Timoteo di rimanere a Efeso (cf.1 Tm 1,3-4) e poi insiste con la stessa forza sul rischio della ricerca delle ricchezze perché la radice di tutti i mali è l’amore del denaro (cf.1 Tm 6,10). Ecco dunque i due peggiori pericoli per la fede agli occhi di Paolo che invita Timoteo a restare aggrappato al suo battesimo. All’epoca di Paolo, i battesimi erano amministrati davanti all’intera comunità e nel rito stesso battesimale la professione di fede era un momento molto importante perché il “sì” del nostro battesimo è radicato nel “sì” di Cristo al Padre e questo “sì”, bisognerà essere capaci di ripeterlo giorno per giorno. Timoteo avrà bisogno di tutte le sue forze ed è per questo che Paolo moltiplica le raccomandazioni perché perseveri nel combattere per la fede per ottenere la vita eterna. Le armi del combattimento sono la fede, l’amore, la perseveranza e la dolcezza che è l’arma principale. Il vero combattimento non ha nulla a che fare con guerre di religione e la storia mostra che le guerre di religione non hanno mai convertito nessuno. L’obiettivo su cui dobbiamo sempre tenere gli occhi fissi è la vita eterna che è anche la manifestazione («epifania») di Cristo. Paolo conclude con una sorta di professione di fede, che è precisamente ciò che Timoteo deve continuare ad affermare contro ogni avversità: “Dio è il beato e unico Sovrano, il Re dei re e Signore dei signori, il solo che possiede l’immortalità e abita una luce inaccessibile, nessuno fra gli uomini l’ha mai visto né può vederlo”. Dio è il Tutto-Altro, tema che ritroviamo nell’Antico Testamento: è la trascendenza di Dio, il Tutto Altro che si rende però vicino a noi e al tempo stabilito renderà manifesto il Signore Gesù Cristo.

Dal Vangelo secondo Luca (16, 19-31)

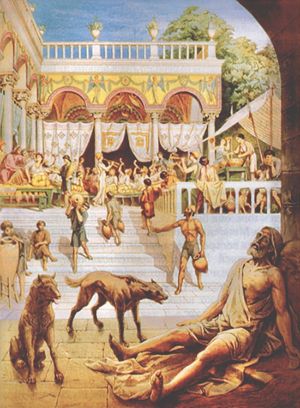

L’ultima frase è doppiamente terribile: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”. Un’affermazione che sembra disperata, come se nulla possa cambiare un cuore di pietra, ed è ancora più terribile sulla bocca di Gesù. Quando infatti Luca scrive il vangelo sapeva bene che la Risurrezione di Cristo non aveva convertito tutti, anzi, aveva indurito ancor più il cuore di alcuni. Passiamo alla storia del ricco epulone e del povero Lazzaro: del ricco non sappiamo molto, nemmeno il nome; non è detto che sia malvagio, anzi, più tardi penserà a salvare i suoi fratelli dalla sventura nell’aldilà. Vive però nel suo mondo così immerso nel suo comfort, come i Samaritani di cui parla Amos nella prima lettura, da non vedere nemmeno il mendicante che muore di fame sulla sua porta e che si accontenterebbe dei suoi avanzi. Il nome del povero è Lazzaro, che significa Dio aiuta, e questo già dice molto: Dio lo aiuta, non perché sia virtuoso, ma semplicemente perché è povero. Questa forse è la prima sorpresa che Gesù riserva ai suoi ascoltatori: questa storia era un noto racconto proveniente dall’Egitto, parla di due personaggi un ricco pieno di peccati e un povero pieno di virtù: giunti nell’aldilà, pesati sulla bilancia, vengono valutate le azioni buone e cattive sia dei ricchi che dei poveri . I buoni, sia ricchi che poveri, erano premiati, mentre i cattivi, ricchi o poveri, puniti. Anche i rabbini, prima di Gesù, raccontavano storie simili : il ricco era figlio di un pubblicano peccatore mentre il povero un uomo molto devoto; anche loro pesati sulla bilancia e valutati accuratamente i meriti degli uni e degli altri, il devoto risultava più meritevole del figlio del pubblicano. Gesù sconvolge un po’ questa logica: non calcola i meriti e le buone azioni perché non si dice che Lazzaro sia virtuoso e il ricco cattivo ma constata semplicemente che il ricco è rimasto ricco tutta la vita, mentre il povero è rimasto povero, alla sua porta: ciò significa l’abisso di indifferenza che si è creato tra ricco e povero, semplicemente perché il ricco non ha mai aperto il portone. Altro dettaglio importante nel racconto di Gesù: non è del tutto vero che non sappiamo nulla del ricco, perché ci dice come era vestito: di porpora e lino, chiara allusione ai vestiti dei sacerdoti.Il colore porpora, originariamente colore dei vestiti reali, era diventato dei sommi sacerdoti perché servivano il re del mondo; il lino era il tessuto della tunica del sommo sacerdote. Gesù vuol dire che puoi essere anche il Sommo Sacerdote ma se disprezzi i tuoi fratelli, non meriti il titolo di figli di Abramo. Infatti, Abramo è citato sette volte ed è certamente una chiave del testo. La domanda di Gesù è: “Chi è veramente figlio di Abramo?” e risponde che se non si ascolta la Legge e i Profeti, se si è indifferenti alla sofferenza dei fratelli, nonsi è figli di Abramo. E va oltre: il povero avrebbe voluto mangiare le briciole del ricco, ma erano piuttosto i cani a leccare le sue piaghe. I cani erano animali impuri… quindi anche se il ricco pio si fosse preso la briga di aprire il portone, sarebbe stato comunque scandalizzato e avrebbe fuggito quell’uomo impuro leccato dai cani… La lezione di Gesù è dunque: Vi preoccupate dei meriti, cercate di rimanere puri, siete orgogliosi di essere discendenti di Abramo… ma dimenticate l’essenziale.. Non servono segni straordinari per convertirsi: basta la Legge con i Profeti e per noi basta il Vangelo: ma occorre viverli!

+ Giovanni D’Ercole

ESPERIENZE TRAUMATICHE O DI PRECARIETÀ. «BUIO»: APATIA, DEPRESSIONE, PSICOSI, OSTILITÀ - (di Francesco Giovannozzi, psicologo e psicoterapeuta)

Uno sguardo nel «buio».

Come ho già detto in precedenza molti poeti e scrittori hanno descritto il fluire dell’animo umano.

Eugenio Montale lo esprime in una sua poesia del 1925, sul male di vivere, fornendoci l’immagine di un ruscello che non riesce a far scorrere le sue acque, di una foglia accartocciata dal troppo calore, di un cavallo sfinito a terra.

Immagini che nella nostra mente non passano senza lasciare una riflessione e qualche interrogativo.

Momenti di “buio” nella nostra vita ce ne sono stati e forse ci saranno ancora.

Sensazioni di scoraggiamento e di non sapere quale strada prendere - ognuno di noi lo ha sperimentato sulla propria pelle.

L’intensità e la durata del “buio” variano a seconda delle circostanze e dalle capacità di reagire personali.

Di fronte a sconfitte o delusioni reagiamo in modo differente; ciò che disturba un soggetto, può lasciare un altro individuo del tutto indifferente.

Un incontro col “ buio” può essere usuale di fronte a gravi difficoltà come un lutto, la perdita del lavoro, l’insorgere di una malattia, la fine di relazioni affettive, e altro.

Tale stato d’animo è provvisorio e finisce spontaneamente, senza portare cambiamenti nella vita di una persona.

In casi diversi è bene non sottovalutare lo stato d’animo, perché potrebbe essere un segno di una sofferenza psicosomatica o psichica.

In questi casi spesso si provano delle sensazioni inspiegabili di preoccupazione, di apatia; e ci sentiamo più affaticati.

Ricordiamoci che la reazione al “buio” segue sovente un’esperienza traumatica, la quale in circostanze ordinarie della vita non avrebbe causato nessuna sensazione temporanea di cattivo umore.

Una reazione maggiore e più protratta nel tempo, una reazione che l’individuo non riesce a superare da solo, è una condizione non usuale.

Nelle persone anziane le scosse emotive possono far insorgere momenti di “buio” più facilmente che nei giovani.

Talora gli anziani vengono messi da parte, hanno meno relazioni sociali, e spesso ne viene a soffrire il loro prestigio; principalmente quando viene meno la speranza.

Ma anche gli adolescenti [con la loro precarietà] non sono immuni a questi momenti di inquietudine.

Non è vero che l’adolescenza è un periodo felice della vita; anzi, forse è uno dei più travagliati.

In questi momenti di “buio” che la clinica chiama «depressione», notiamo: le persone che attraversano questa fase riducono di molto le loro attività, hanno meno fiducia in se stessi, si intesseranno a poche cose.

Sono capaci di conservare il lavoro anche se devono intensificare gli sforzi. Di solito la memoria e il rapporto con la realtà non sono alterati - a meno che non è insorto uno stato grave («psicosi»).

Arieti parla della depressione che qui abbiamo chiamato “buio” come una combinazione di tristezza e pessimismo.

Quest’ultimo costituisce l’elemento essenziale della combinazione; l’idea non sana sta nel credere che ciò che è accaduto a una persona gli succederà sempre, o che lo stato d’animo in cui si trova non muterà mai.

Il disfattismo, l’illusione di saper cosa ci succederà in futuro, consolida la tristezza in “buio”.

Spesso il “buio” dell’anima viene scaricato sul corpo.

Possiamo subire perdita di peso, sensazioni di oppressione a livello cardiaco; diminuzione delle secrezioni corporee; insonnia; e sovente mal di testa.

Nel comportamento con gli altri il “buio” ci fa tendere a sfruttare e condizionare il prossimo; ci fa essere poco inclini a essere persuasi. Difficilmente diamo soddisfazione al prossimo, e spesso l’ostilità ci invade.

Faber Andrew ha scritto una poesia intitolata ‘A chi sta attraversando il suo buio’…

Il poeta invita il lettore a «credere nella poesia. Negli occhi di chi quella strada l’ha già ritrovata».

Poi ancora: «C’è un cielo di qua che vi aspetta, con un panorama di sogni da togliere il fiato».

Per un poeta la poesia è la strada maestra, ma noi che non siamo poeti abbiamo qualcosa in cui Credere, e che costituisce il pilastro della nostra realtà.

Ricordiamoci sempre che quando la notte raggiunge il suo punto più oscuro, lì inizia l’alba di un nuovo giorno.

Francesco Giovannozzi psicologo psicoterapeuta.

AGITAZIONI, INQUIETUDINE, PREOCCUPAZIONI, PAURA - (di Francesco Giovannozzi, psicologo e psicoterapeuta)

Nella società odierna i fattori che procurano affanno e inquietudine sono molteplici e sovente le strategie per combatterle sono più difficili da trovare.

Questo tempo caratterizza il “barcollare” di valori fondamentali, di norme, di aspirazioni, che spingevano l’uomo verso la sua realizzazione, verso una sana relazione con gli altri.

Le attuali guerre nel mondo, il ricordo di esse per i meno giovani, le minacce atomiche, si aggiungono alla lista.

In un clima così ostile l’isolamento dell’uomo si accentua.

Ogni persona ha il proprio modo di reagire: quello più usuale è un senso di disagio, di ansietà, di sentirsi in pericolo senza sapere quale esso sia; di rovina, o altro.

Sovente ci sfugge la causa di tutto questo. La persona si sente disarmata, e se questa inquietudine è forte, può essere scaricata sul corpo.

Si noterà una rigidità muscolare, o possono essere presenti tremori, un sentirsi deboli, stanchi; anche la voce può tremare.

A livello cardio-circolatorio possono manifestarsi palpitazioni, svenimenti, aumento del battito cardiaco, aumento della pressione.

Anche a livello dell’intestino possono manifestarsi nausee, vomiti, mal di pancia - che non hanno origine organica.

Vi possono essere anche altre manifestazioni tipiche della storia di ogni persona, e non c’è organo su cui non può essere scaricata la tensione interna.

Ricordo che nella mia attività professionale ho incontrato soggetti con problematiche psicologiche “scaricate” in diverse parti del corpo; a volte, le più impensabili.

Mi sono ritrovato di fronte alopecie (perdita di capelli), arti bloccati, disturbi della vista, svenimenti, e negli ultimi tempi adolescenti che si tagliavano…

Se la persona si sente sopraffare da un’onda anomala di malessere interiore, può reagire in maniera inadeguata o addirittura pericolosa (alcol, droghe, corse in auto, gioco d’azzardo, ecc.).

La comprensione di queste agitazioni, preoccupazioni, ansie, è importante per stabilire quando esse sono nella norma o meno.

Gli stati di ansia non comuni si distinguono da una apprensione più o meno persistente, con crisi acute.

Questi stati sono da distinguersi dallo stato di preoccupazione diffusa che troviamo come usuale nella nostra vita quotidiana.

Ricordiamoci che per definire la nostra ansia, agitazione, dobbiamo convincerci che essa è qualcosa di normale quando l’individuo si sente minacciato.

L’agitazione va distinta dalla paura, dove il pericolo è reale: l’individuo può valutare la situazione e scegliere se affrontarla, o fuggire.

Quando parliamo di agitazione nella norma, vogliamo dire che è nella natura umana provarla di fronte ad un pericolo, a una malattia, etc.

Rappresenta il modo di vivere più profondo della nostra esistenza umana,

Ci fa trovare dinanzi ai nostri limiti, alle nostre debolezze, che non sono manifestazioni del malessere interiore o di malattia, ma espressioni della natura umana.

Più siamo coscienti dei nostri limiti, più riusciamo a vivere con le nostre ansie.

Per i nostri simili che si sentono onnipotenti l’agitazione, l’ansia, risultano insopportabili, poiché vengono alla coscienza i limiti che sono una ferita al proprio “sentirsi una creatura superiore”.

Sperimentiamo una normale inquietudine anche quando lasciamo una “strada vecchia per una nuova”.

Sotto questo punto di vista essa ci accompagna nei nostri cambiamenti, nella nostra evoluzione, e nel trovare un significato nella nostra vita.

Dott Francesco Giovannozzi psicologo-psicoterapeuta

Conversione e Tempi: la Fede del quarto anno

Trasfigurazione controcorrente: Fede e Metamorfosi

Intimidated by the nightmare of demons and concrete dangers, the crowds could not see the possibility of emancipation from an existence of obsessions - slavish, frightened, lost, overwhelmed...

Intimidite dall’incubo di demoni e pericoli concreti, le folle non riuscivano a vedere possibilità di emancipazione da un’esistenza di ossessioni - pedissequa, spaventata, smarrita, sopraffatta…

Justification incorporates us into the long history of salvation that demonstrates God’s justice: faced with our continual falls and inadequacies, he did not give up, but wanted to make us righteous (Pope Francis)

La giustificazione ci inserisce nella lunga storia della salvezza, che mostra la giustizia di Dio: di fronte alle nostre continue cadute e alle nostre insufficienze, Egli non si è rassegnato, ma ha voluto renderci giusti (Papa Francesco)

Against this cultural pressure, which not only threatened the Israelite identity but also the faith in the one God and in his promises, it was necessary to create a wall of distinction, a shield of defence to protect the precious heritage of the faith; this wall consisted precisely in the Judaic observances and prescriptions (Pope Benedict)

Contro questa pressione culturale, che minacciava non solo l’identità israelitica, ma anche la fede nell’unico Dio e nelle sue promesse, era necessario creare un muro di distinzione, uno scudo di difesa a protezione della preziosa eredità della fede; tale muro consisteva proprio nelle osservanze e prescrizioni giudaiche (Papa Benedetto)

It is not an anecdote. It is a decisive historical fact! This scene is decisive for our faith; and it is also decisive for the Church’s mission (Pope Francis)

Non è un aneddoto. E’ un fatto storico decisivo! Questa scena è decisiva per la nostra fede; ed è decisiva anche per la missione della Chiesa (Papa Francesco)

Being considered strong, capable of commanding, excellent, pristine, magnificent, performing, extraordinary, glorious… harms people. It puts a mask on us, makes us one-sided; takes away understanding. It floats the character we are sitting in, above reality

Essere considerati forti, capaci di comandare, eccellenti, incontaminati, magnifici, performanti, straordinari, gloriosi… danneggia le persone. Ci mette una maschera, rende unilaterali; toglie la comprensione. Fa galleggiare il personaggio in cui siamo seduti, al di sopra della realtà

The paralytic is not a paralytic

Il paralitico non è un paralitico

The Kingdom of God is precisely the presence of truth and love and thus is healing in the depths of our being. One therefore understands why his preaching and the cures he works always go together: in fact, they form one message of hope and salvation (Pope Benedict)

Il Regno di Dio è proprio la presenza della verità e dell’amore e così è guarigione nella profondità del nostro essere. Si comprende, pertanto, perché la sua predicazione e le guarigioni che opera siano sempre unite: formano infatti un unico messaggio di speranza e di salvezza (Papa Benedetto)

To repent and believe in the Gospel are not two different things or in some way only juxtaposed, but express the same reality (Pope Benedict)

Convertirsi e credere al Vangelo non sono due cose diverse o in qualche modo soltanto accostate tra loro, ma esprimono la medesima realtà (Papa Benedetto)

The fire of God's creative and redeeming love burns sin and destroys it and takes possession of the soul, which becomes the home of the Most High! (Pope John Paul II)

duevie.art

don Giuseppe Nespeca

Tel. 333-1329741

Disclaimer

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.

Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.

L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.