Tradizione anticotestamentaria e nuovo significato di “purezza”

1. Un indispensabile completamento delle parole pronunziate da Cristo nel Discorso della montagna sulle quali abbiamo centrato il ciclo delle nostre presenti riflessioni, dovrà essere l’analisi della purezza. Quando Cristo, spiegando il giusto significato del comandamento "Non commettere adulterio", fece richiamo all’uomo interiore, specificò al tempo stesso la dimensione fondamentale della purezza, con cui vanno contrassegnati i reciproci rapporti tra l’uomo e la donna nel matrimonio e fuori del matrimonio. Le parole: "Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore" (Mt 5,27-28) esprimono ciò che contrasta con la purezza. Ad un tempo, queste parole esigono la purezza che nel Discorso della montagna è compresa nell’enunciato delle beatitudini: "Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio" (Mt 5,8). In tal modo Cristo rivolge al cuore umano un appello: lo invita, non lo accusa, come già abbiamo precedentemente chiarito.

2. Cristo vede nel cuore, nell’intimo dell’uomo la sorgente della purezza - ma anche dell’impurità morale - nel significato fondamentale e più generico della parola. Ciò è confermato, ad esempio, dalla risposta data ai farisei, scandalizzati per il fatto che i suoi discepoli "trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavano le mani quando prendono cibo" (Mt 15,2). Gesù disse allora ai presenti: "Non quello che entra nella bocca rende impuro l’uomo, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l’uomo" (Mt 15,11). Ai suoi discepoli, invece, rispondendo alla domanda di Pietro, così spiegò queste parole: "...ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende immondo l’uomo. Dal cuore, infatti, provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie. Queste sono le cose che rendono immondo l’uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non rende immondo l’uomo" (cf. Mt 15,18-20; cf. Mc 7,20-23).

Quando diciamo "purezza", "puro", nel significato primo di questi termini, indichiamo ciò che contrasta con lo sporco. "Sporcare" significa "rendete immondo", "inquinare". Ciò si riferisce ai diversi ambiti del mondo fisico. Si parla, ad esempio, di una "strada sporca", di una "stanza sporca", si parla anche dell’"aria inquinata". È così pure, anche l’uomo può essere "immondo", quando il suo corpo non è pulito. Per togliere le lordure del corpo, bisogna lavarlo. Nella tradizione dell’Antico Testamento si attribuiva una grande importanza alle abluzioni rituali, ad esempio il lavarsi le mani prima di mangiare, di cui parla il testo citato. Numerose e particolareggiate prescrizioni riguardavano le abluzioni del corpo in rapporto all’impurità sessuale, intesa in senso esclusivamente fisiologico, a cui abbiamo accennato in precedenza (cf. Lv 15 ). Secondo lo stato della scienza medica del tempo, le varie abluzioni potevano corrispondere a prescrizioni igieniche. In quanto erano imposte in nome di Dio e contenute nei Libri Sacri della legislazione anticotestamentaria, l’osservanza di esse acquistava, indirettamente, un significato religioso; erano abluzioni rituali e, nella vita dell’uomo dell’Antica Alleanza, servivano alla "purezza" rituale.

3. In rapporto alla suddetta tradizione giuridico-religiosa dell’Antica Alleanza si è formato un modo erroneo di intendere la purezza morale(1). La si capiva spesso in modo esclusivamente esteriore e "materiale". In ogni caso, si diffuse una tendenza esplicita ad una tale interpretazione. Cristo vi si oppone in modo radicale: nulla rende l’uomo immondo "dall’esterno", nessuna sporcizia "materiale" rende l’uomo impuro in senso morale, ossia interiore. Nessuna abluzione, neppure rituale, è idonea di per sé a produrre la purezza morale. Questa ha la sua sorgente esclusiva nell’interno dell’uomo: essa proviene dal cuore. È probabile che le rispettive prescrizioni dell’Antico Testamento (quelle, ad esempio, che si trovano nel Levitico) ( Lv 15,16-24 ; 18,1ss ; 12,1-5 ) servissero, oltre che a fini igienici, anche ad attribuire una certa dimensione di interiorità a ciò che nella persona umana è corporeo e sessuale. In ogni caso Cristo si è ben guardato dal collegare la purezza in senso morale (etico) con la fisiologia e con i relativi processi organici. Alla luce delle parole di Matteo 15,18-20, sopra citate, nessuno degli aspetti dell’"immondezza" sessuale, nel senso strettamente somatico, biofisiologico, entra di per sé nella definizione della purezza o della impurità in senso morale (etico).

4. Il suddetto enunciato ( Mt 15,18-20 ) è soprattutto importante per ragioni semantiche. Parlando della purezza in senso morale, cioè della virtù della purezza, ci serviamo di un’analogia, secondo la quale il male morale viene paragonato appunto alla immondezza. Certamente tale analogia è entrata a far parte, fin dai tempi più remoti, dell’ambito dei concetti etici. Cristo la riprende e la conferma in tutta la sua estensione: "Ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende immondo l’uomo". Qui Cristo parla di ogni male morale, di ogni peccato, cioè di trasgressioni dei vari comandamenti, ed enumera "i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie", senza limitarsi ad uno specifico genere di peccato. Ne deriva che il concetto di "purezza" e di "impurità" in senso morale è anzitutto un concetto generale, non specifico: per cui ogni bene morale è manifestazione di purezza, ed ogni male morale è manifestazione di impurità. L’enunciato di Matteo 15,18-20 non restringe la purezza ad un unico settore della morale, ossia a quello connesso al comandamento "Non commettere adulterio" e "Non desiderare la moglie del tuo prossimo", cioè a quello che riguarda i rapporti reciproci tra l’uomo e la donna, legati al corpo e alla relativa concupiscenza. Analogamente possiamo anche intendere la beatitudine del Discorso della montagna, rivolta agli uomini "puri di cuore", sia in senso generico, sia in quello più specifico. Soltanto gli eventuali contesti permetteranno di delimitare e di precisare tale significato.

5. Il significato più ampio e generale della purezza è presente anche nelle lettere di San Paolo, in cui gradualmente individueremo i contesti che, in modo esplicito, restringono il significato della purezza all’ambito "somatico" e "sessuale", cioè a quel significato che possiamo cogliere dalle parole pronunziate da Cristo nel Discorso della montagna sulla concupiscenza, che si esprime già nel "guardare la donna", e viene equiparata ad un "adulterio commesso nel cuore" (cf. Mt 5,27-28 ).

Non è San Paolo l’autore delle parole sulla triplice concupiscenza. Esse, come sappiamo, si trovano nella prima lettera di Giovanni. Si può, tuttavia, dire che analogamente a quella che per Giovanni ( 1Gv 2,16-17 ) è contrapposizione all’interno dell’uomo tra Dio e il mondo (tra ciò che viene "dal Padre" e ciò che viene "dal mondo") - contrapposizione che nasce nel cuore e penetra nelle azioni dell’uomo come"concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne e superbia della vita" - San Paolo rileva nel cristiano un’altra contraddizione: l’opposizione e insieme la tensione tra la "carne" e lo "Spirito" (scritto con la maiuscola, cioè lo Spirito Santo): "Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne; la carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste" ( Gal 5,16-17 ). Ne consegue che la vita "secondo la carne" è in opposizione alla vita "secondo lo Spirito". "Quelli infatti che vivono secondo la carne, pensano alle cose della carne; quelli invece che vivono secondo lo Spirito, alle cose dello Spirito" ( Rm 8,5 ).

Nelle successive analisi cercheremo di mostrare che la purezza - la purezza di cuore, di cui ha parlato Cristo nel Discorso della montagna - si realizza propriamente nella vita "secondo lo Spirito".

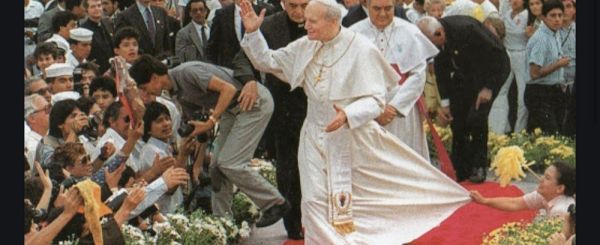

[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 10 dicembre 1980]