Solennità di Tutti i Santi [1° Novembre 2025]

Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. La solennità di Tutti i Santi è occasione importante per riflettere sulla nostra vocazione cristiana: con il Battesimo siamo tutti chiamati ad essere “beati “, cioè in cammino verso la gioia dell’Amore eterno.

Prima Lettura dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni Apostolo (7, 2 - 4. 9 – 14)

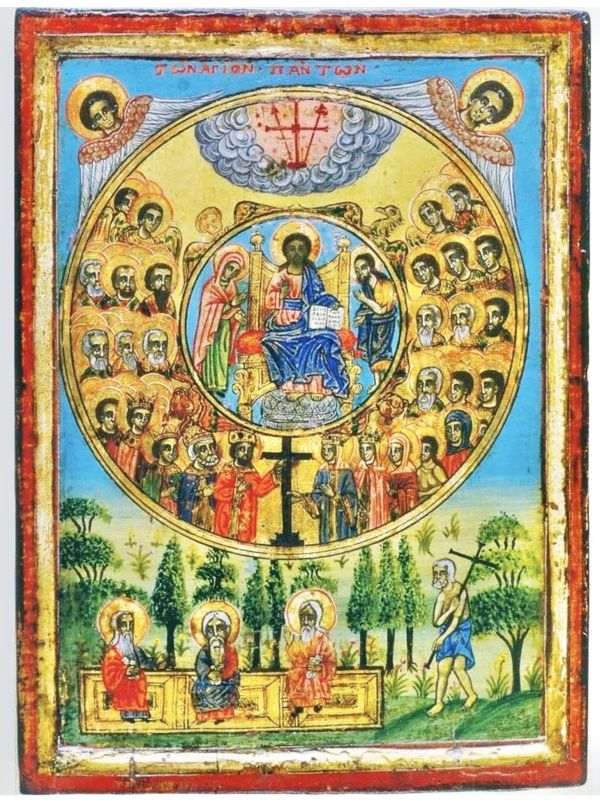

Giovanni, nell’Apocalisse, racconta una visione mistica ricevuta a Patmos, non da interpretare letteralmente ma simbolicamente. Egli vede un angelo e una folla immensa, composta da due gruppi distinti: I 144.000 battezzati, segnati dal sigillo del Dio vivente, rappresentano i credenti fedeli, contemporanei di Giovanni, perseguitati dall’imperatore Domiziano. Essi sono i servitori di Dio, protetti e consacrati, il popolo dei battezzati che testimonia la fede nonostante la persecuzione. La folla innumerevole, di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, vestita di bianco, con palme in mano e in piedi davanti al Trono e all’Agnello, rappresenta l’umanità salvata grazie alla fede e alle sofferenze dei battezzati. La posizione eretta simboleggia la risurrezione, la tunica bianca la purificazione, e le palme la vittoria. Il messaggio centrale è che la sofferenza dei fedeli produce la salvezza degli altri: la prova dei perseguitati diventa mezzo di redenzione per l’umanità, in continuità con il tema del servo sofferente di Isaia e di Zaccaria. Giovanni utilizza un linguaggio simbolico e cifrato, tipico delle Apocalissi, per comunicare segretamente ai credenti perseguitati e incoraggiarli nel perseverare nella fede senza essere scoperto dalle autorità romane. Il testo vuole idunque invitare alla perseveranza: anche se il male sembra trionfare, il Padre celeste con il Cristo hanno già vinto e i fedeli, pur piccoli e oppressi, partecipano a questa vittoria. Il battesimo viene percepito così come un sigillo protettivo, paragonabile al marchio dei soldati romani. Questo testo, con il suo linguaggio mistico e profetico, rivela che la vittoria dei poveri e dei piccoli non è vendetta, ma manifestazione del trionfo di Dio sulle forze del male, portando salvezza e speranza all’umanità intera, grazie alla perseveranza fedele dei giusti.

Salmo Responsoriale (23/24)

Questo salmo ci conduce nel Tempio di Gerusalemme, luogo santo costruito in alto. Una gigantesca processione arriva alle porte del Tempio. Due cori alternati cantano in dialogo: “Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo?” I riferimenti biblici di questo salmo sono Isaia (cap.33) che paragona Dio a un fuoco divorante, chiedendo chi può reggere la sua vista. La domanda è retorica: da soli non possiamo sostenere Dio, ma Lui si fa vicino all’uomo e il salmo celebra la scoperta del popolo eletto: Dio è Santo e trascendente, ma anche sempre vicino all’uomo. Oggi questo salmo risuona nella festa di Ognissanti con il canto degli angeli che ci invita a unirci in questa sinfonia di lode verso Dio: “con tutti gli angeli del cielo, vogliamo cantarti”. La condizione necessaria per stare davanti a Dio è qui ben espressa: può soltanto l’uomo dal cuore puro, dalle mani innocenti, che non offre la sua anima agli idoli. Non è una questione di meriti morali: il popolo è ammesso quando ha fede, cioè fiducia totale nel Dio unico e rifiuta decisamente ogni forma di dolatria. Letteralmente, “non ha elevato la sua anima verso dei vuoti “ cioè non prega idoli mentre alzare gli occhi corrisponde a pregare e riconoscere Dio. Il salmo insiste sul cuore puro e le mani innocenti. Il cuore è puro quando è totalmente rivolto a Dio, senza impurità cioè senza mescolare il vero e il falso, Dio e gli idoli. Le mani isono nnocenti quando non hanno offerto sacrifici o pregato falsi dèi. Il parallelismo tra cuore e mani sottolinea che purezza interiore e azione fisica concreta devono andare insieme. Il salmo richiama la lotta dei profeti perché Israele ha dovuto combattere l’idolatria dalla uscita dall’Egitto (vitello d’oro) fino all’Esilio e oltre e il salmo riafferma la fedeltà al Dio unico come condizione per stare davanti a Lui. “Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe”. Ricercare la faccia di Dio è un’espressione usata per cortigiani ammessi alla presenza del re e indica che Dio è l’unico vero Re e la fedeltà a Lui permette di ricevere la benedizione promessa ai patriarchi. Da qui scaturiscono le conseguenze concrete della fedeltà: l’uomo dal cuore puro non conosce odio; l’uomo dalle mani innocenti non compie il male, anzi ottiene da Dio la giustizia vivendo in conformità al progetto divino perché ogni vita ha una missione e ogni vero figlio di Dio ha un impatto positivo nella società. Evidente in questo salmo è anche il collegamento alle Beatitudini del vangelo: “Beati gli affamati e assetati di giustizia… Beati i cuori puri, essi vedranno Dio”. “Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe”: non è questa una semplice definizione di povertà di cuore, condizione fondamentale per entrare nel Regno dei cieli?

Seconda Lettura dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (3, 1 – 3)

“Carissimi vedete quale grande amore ci ha dato il Padre”: l’urgenza di aprire gli occhi. San Giovanni invita i credenti a “vedere”, cioè a contemplare con gli occhi del cuore. perché lo sguardo del cuore è la chiave della fede. Anzi l’intera storia umana è un’educazione dello sguardo. Il dramma dell’uomo, secondo i profeti, è proprio “avere occhi e non vedere”. Ciò che occorre imparare a guardare è l’amore di Dio e “il suo disegno di salvezza” (cf. Ef. 1,3-10) per l’umanità. La Bibbia intera insiste su questo: saper guardare bene è riconoscere il volto del Dio, mentre uno sguardo distorto conduce alla menzogna. L’esempio di Adamo ed Eva nel giardino dell’Eden mostra come il peccato nasca da uno sguardo falsato. L’umanità, ascoltando il serpente, perde di vista l’albero della vita e concentra il suo sguardo sull’albero proibito: è l’inizio del disordine interiore. Lo sguardo diventa sedotto, ingannato, e quando “i loro occhi si aprirono”, gli uomini non videro la divinità promessa, ma la loro nudità, la loro povertà e fragilità. In opposizione a questo sguardo ingannato, Giovanni invita a guardare con il cuore nella verità: “Carissimi vedete quale grande amore ci ha dato il Padre”. Dio non è geloso dell’uomo — come aveva insinuato il serpente — ma lo ama e lo vuole figlio. Tutto il messaggio di Giovanni si riassume in questa rivelazione: “Dio è amore”. La vita vera consiste nel non dubitare mai di questo amore; conoscere Dio, come dice Gesù nel vangelo di Giovanni (17,3), è la vita eterna. Il progetto di Dio, rivelato da Giovanni e da Paolo, è un “disegno benevolo, disegno di salvezza”: fare dell’umanità in Cristo, il Figlio per eccellenza, di cui noi siamo le membra, un solo corpo. Per mezzo del Battesimo, siamo innestati in Cristo e siamo realmente figli di Dio, rivestiti di Lui. Lo Spirito Santo ci fa riconoscere Dio come Padre, mettendo nel nostro cuore la preghiera filiale: “Abbà, Padre!”. Tuttavia, il mondo non conosce ancora Dio, perché non ha aperto gli occhi. Solo chi crede può comprendere la verità dell’amore divino; per gli altri, essa appare incomprensibile o persino scandalosa. Tocca ai credenti testimoniare questo amore con la parola e con la vita, affinché i non credenti possano, a loro volta, aprire gli occhi e riconoscere Dio come Padre. Alla fine dei tempi, quando il Figlio di Dio apparirà, l’umanità sarà trasformata a sua immagine: l’uomo ritroverà lo sguardo puro che aveva perduto alle origini. Così risuona il desiderio di Cristo alla Samaritana (4,1-42): “Se tu conoscessi il dono di Dio!” un invito sempre attuale ad aprire gli occhi per riconoscere l’amore che salva.

Dal Vangelo secondo Matteo (5, 1-12a)

Gesù proclama: “Beati quelli che piangono, perché saranno consolati”: è il dono delle lacrime.. Questa beatitudine, apparentemente paradossale, non esalta il dolore ma lo trasforma in via di grazia e speranza. Gesù, che ha sempre cercato di guarire e consolare, non invita a compiacersi nella sofferenza, ma incoraggia a non scoraggiarsi nella prova e a restare fedeli nel pianto, perché chi soffre è già in cammino verso il Regno. Il termine “beati” nell’originale biblico non indica fortuna, ma una chiamata a perseverare: significa “in marcia”, “coraggio, tieni il passo, cammina”. Le lacrime, allora, non sono un male da subire, ma possono diventare luogo d’incontro con Dio. Vi sono lacrime benefiche, come quelle del pentimento di Pietro, dove si sperimenta la misericordia di Dio, o quelle che nascono dalla compassione per la sofferenza altrui, segno che il cuore di pietra sta diventando cuore di carne (Ez 36,26). Anche le lacrime versate davanti alla durezza del mondo partecipano alla compassione divina: esse annunciano che è giunto il tempo messianico, in cui la consolazione promessa diventa realtà. La prima beatitudine “Beati i poveri di cuore, perché di essi è il Regno dei cieli” racchiude tutte le altre e ne rivela il segreto. La povertà evangelica non è miseria materiale, ma apertura del cuore: i poveri (anawim) sono coloro che non si bastano a sé stessi, che non sono orgogliosi né autosufficienti, ma attendono tutto da Dio. Sono gli umili, i piccoli, coloro che hanno “il dorso curvo” davanti al Signore. Come nella parabola del fariseo e del pubblicano, solo chi riconosce la propria povertà può accogliere la salvezza. Il povero di spirito vive nella fiducia totale in Dio, riceve tutto come dono, e prega con semplicità: “Signore, abbi pietà”. Da questo atteggiamento interiore scaturiscono tutte le altre beatitudini: la misericordia, la mitezza, la pace, la sete di giustizia — tutte sono frutti dello Spirito, ricevuti e non conquistati. Essere poveri in spirito significa credere che solo Dio colma, e che le vere ricchezze non sono l’avere, il potere o il sapere, ma la presenza di Dio nel cuore umile. Per questo Gesù proclama una felicità futura e paradossale: “Beati i poveri”, cioè presto vi invidieranno, perché Dio riempirà il vostro vuoto delle sue ricchezze divine. Le beatitudini, dunque, non sono regole morali ma buone notizie: annunciano che lo sguardo di Dio è diverso da quello degli uomini. Dove il mondo vede fallimento — povertà, lacrime, persecuzione — Dio vede la materia prima del suo Regno. Gesù ci insegna a guardare noi stessi e gli altri con gli occhi di Dio, a scoprire la presenza del Regno là dove non l’avremmo mai sospettata. La vera felicità nasce perciò dallo sguardo purificato e dalla debolezza accolta, che diventano luogo della grazia. Chi piange, chi è povero di cuore, chi cerca la giustizia e la pace, sperimenta già ora la consolazione promessa: la gioia dei figli che sanno e si sentono amati dal Padre. Come ricorda Ezechiele, nel giorno del giudizio saranno riconosciuti coloro che hanno pianto sul male del mondo (Ez 9,4): le loro lacrime sono pertanto già il segno del Regno che viene.

+ Giovanni D’Ercole

Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti [2 Novembre 2025]

Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Dopo aver contemplato la gloria del Cielo oggi commemoriamo il destino di luce che ci attende il giorno della nostra morte terrena

1. La commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti fu fissata al 2 novembre solo dall’inizio dell’XI secolo collegandola alla solennità di Tutti i Santi. Del resto la festività del 1° novembre non poteva non richiamare alla memoria anche i fedeli defunti, che la Chiesa ricorda nella sua preghiera ogni giorno. In ogni Messa si prega anzitutto «per tutti coloro che riposano in Cristo» (Preghiera eucaristica I), poi si estende la preghiera a «tutti i defunti, dei quali tu solo conosci la fede» (Preghiera eucaristica IV), a «tutti gli uomini che hanno lasciato questa vita» (Preghiera eucaristica II) e «dei quali tu solo conosci la rettitudine» (Preghiera eucaristica III). E a rendere questa commemorazione ancor più partecipata, oggi si possono celebrare tre sante messe con una vasta gamma di letture che qui mi limito a indicare: A. Prima Messa Prima Lettura Giobbe 19,1.23-27°; Salmo 26/27; Seconda Lettura san Paolo ai Romani 5,5-11; Dal Vangelo secondo Giovanni 6,37—40; B. Seconda Messa: Prima Lettura Is 25,6°-7-9; Salmo 24/25; Seconda Lettura Rom.8,14-23; Dal Vangelo s Matteo 25,31-46); C. Terza Messa: Prima Lettura Libro della Sapienza 3,1-9; Salmo 41/42 2 $2/43; Seconda Lettura Apocalisse 21,1-5°.6b-7; Vangelo secondo Matteo 5,1-12°) .Visto il numero delle letture bibliche, invece di fornire un commento per ciascun brano biblico come ogni domenica, preferisco offrire una riflessione sul significato e il valore dell’odierna celebrazione che affonda le sue origini nella lunga storia della Chies cattolica. Basta leggere le letture bibliche per cominciare a dubitare che il termine “morti” sia il più adatto per l’odierna Commemorazione. Infatti, è nella luce pasquale e nella misericordia del Signore che siamo invitati a meditare e a pregare in questo giorno per tutti coloro che ci hanno preceduti. Essi sono stati chiamati a già vivere nella luce della vita divina, e anche noi, segnati dal sigillo della fede, un giorno li seguiremo. Scrive l’apostolo Paolo “Non vogliamo, fratelli, che siate nell’ignoranza riguardo a quelli che dormono nel Signore, per non essere tristi come coloro che non hanno speranza” (1Ts 4,13-14), I Santi, quando possibile, non sono ricordati nell’anniversario della loro nascita ma sono celebrati nel giorno della loro morte, che la tradizione cristiana chiama in latino “dies natalis”, cioè giorno della nascita al Regno. Per tutti i defunti, cristiani, musulmani, buddisti o di altre fedi, questo è il loro dies natalis come ripetiamo nella santa messa: “Ricordati di tutti gli uomini che hanno lasciato questo mondo e di cui conosci la rettitudine; accoglili nel tuo Regno, dove speriamo di essere colmati della tua gloria insieme per l’eternità” (Preghiera eucaristica III). La liturgia rifiuta di usare l’espressione popolare “giorno dei morti”, poiché questo giorno si apre sulla vita divina. La Chiesa lo chiama: Commemorazione di tutti i fedeli defunti. “Morto” o “defunto” non sono sinonimi: il termine defunto viene dal latino functus, che significa “colui che ha compiuto”, “colui che ha portato a termine”. Il defunto è dunque “colui che ha portato a compimento la vita” ricevuta da Dio. Questa festa liturgica è al tempo stesso giornata di memoria e di intercessione: si fa memoria dei defunti e si prega per essi. Alla luce della solennità di Tutti i Santi, questo giorno offre ai cristiani l’occasione di rinnovare e vivere la speranza della vita eterna, dono della risurrezione di Cristo. Per questo motivo, in occasione di queste celebrazioni, molte persone si recano nei cimiteri per onorare i propri cari defunti e ornare le loro tombe di fiori. Si pensa a tutti coloro che ci hanno lasciato, ma che non abbiamo dimenticato. Si prega per loro perché, secondo la fede cristiana, hanno bisogno di una purificazione per poter essere pienamente con Dio. La nostra preghiera può aiutarli in questo cammino di purificazione, in virtù di ciò che si chiama la “comunione dei santi”, comunione di vita che esiste tra noi e coloro che ci hanno preceduti: nel Cristo esiste un legame reale e una solidarietà tra i vivi e i defunti.

2. Un po’ di storia. Perché la festa di Tutti i Santi (istituita in Francia nell’835) conservasse il suo carattere proprio, e perché non diventasse una giornata dedicata ai morti, sant’Odilone, abate di Cluny, verso l’anno 1000, impose a tutti i suoi monasteri la commemorazione dei defunti mediante una messa solenne il 2 novembre. Questa giornata non fu chiamata “giornata di preghiera per i defunti”, ma “commemorazione dei defunti”. In quel tempo la dottrina del purgatorio non era ancora chiaramente formulata (lo sarà solo verso la fine del XII secolo): si trattava soprattutto di fare memoria dei defunti più che di pregare per loro. Nel XV secolo i Domenicani, in Spagna, introdussero l’uso di celebrare tre messe in questo giorno. Il papa Benedetto XV (+1922) estese poi a tutta la Chiesa la possibilità di celebrare tre messe il 2 novembre, invitando a pregare in particolare per le vittime della guerra. San Giovanni Paolo II in occasione del millenario dell’istituzione della Commemorazione dei fedeli defunti (13 settembre 1998) scrive: «Infatti, il giorno dopo la festa di Tutti i Santi, in cui la Chiesa celebra con gioia la comunione dei santi e la salvezza degli uomini, sant’Odilone volle esortare i suoi monaci a pregare in modo particolare per i defunti, contribuendo così misteriosamente al loro ingresso nella beatitudine. Dall’abbazia di Cluny, questa pratica si diffuse progressivamente, diventando una celebrazione solenne in suffragio dei defunti, che sant’Odilone chiamò Festa dei Morti, oggi universalmente osservata in tutta la Chiesa.» «Pregando per i defunti, la Chiesa contempla anzitutto il mistero della Risurrezione di Cristo, che attraverso la sua Croce ci dona la salvezza e la vita eterna. Con sant’Odilone possiamo ripetere: “La Croce è il mio rifugio, la Croce è la mia via e la mia vita… La Croce è la mia arma invincibile. Essa respinge ogni male e disperde le tenebre”. La Croce del Signore ci ricorda che ogni vita è abitata dalla luce pasquale: nessuna situazione è perduta, perché Cristo ha vinto la morte e ci apre il cammino verso la vera vita.» «La Redenzione si compie mediante il sacrificio di Cristo, attraverso il quale l’uomo è liberato dal peccato e riconciliato con Dio» (Tertio millennio adveniente, n. 7). «In attesa che la morte sia definitivamente vinta, alcuni uomini “continuano il loro pellegrinaggio sulla terra; altri, dopo aver terminato la loro vita, si purificano ancora; altri infine godono già della gloria del cielo e contemplano la Trinità nella piena luce” (Lumen Gentium, n. 49). Unita ai meriti dei santi, la nostra preghiera fraterna viene in aiuto a coloro che sono ancora in attesa della visione beatifica. L’intercessione per i defunti è un atto di carità fraterna, proprio dell’unica famiglia di Dio, mediante la quale “rispondiamo alla più profonda vocazione della Chiesa” (Lumen Gentium, n. 51), cioè “salvare anime che ameranno Dio per l’eternità” (santa Teresa di Lisieux, Preghiere, 6).» «Per le anime del purgatorio, l’attesa del gaudio eterno e dell’incontro con l’Amato è fonte di sofferenza, a causa della pena dovuta al peccato che le tiene lontane da Dio; ma hanno la certezza che, terminato il tempo della purificazione, incontreranno Colui che desiderano (Sal 42; 62).. A più riprese i vari pontefici della storia hanno esortato a pregare con fervore per i defunti, per i propri familiari e per tutti i fratelli e sorelle defunti, affinché ottengano la remissione delle pene dovute ai loro peccati e ascoltino la voce del Signore che li chiama.

3. Perché questo giorno è importante: Istituendo una messa per la commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa ci ricorda il posto che i defunti occupano nella vita familiare e sociale e riconosce la realtà dolorosa del lutto: l’assenza di una persona amata è una ferita costante. Questa celebrazione può essere vista anche come una risposta alla supplica del buon ladrone che, sulla croce, si rivolse a Gesù: «Ricordati di me». Nel ricordare i nostri defunti, rispondiamo simbolicamente a quella stessa supplica: “Ricordatevi di noi”. È un invito a non dimenticarli, a continuare a pregare per loro, mantenendo una memoria viva e operante, segno della nostra speranza nella vita eterna. Quella odierna è dunque Una giornata per tutti: non è solo per le famiglie in lutto, ma per tutti. Essa aiuta a sensibilizzare i fedeli sul mistero della morte e del lutto, ma anche sulla speranza e sulla promessa della vita eterna. Per i cristiani, la morte non è la fine, ma un passaggio. Attraverso la prova del lutto, comprendiamo che la nostra vita terrena non è eterna: i nostri defunti ci precedono sul cammino dell’eternità. Il 2 novembre diventa così anche un insegnamento sulle “ultime cose” (le realtà escatologiche), per prepararci a questo passaggio con serenità, senza paura né tristezza, perché è una tappa verso la vita eterna. La Chiesa non si sente mai dispensata dal pregare: intercede costantemente per la salvezza del mondo, affidando ogni anima alla misericordia e al giudizio di Dio, affinché Egli conceda il perdono e la pace del Regno. Sappiamo bene che “compiere la vita” ha senso solo nella fedeltà al Signore. La preghiera della Chiesa riconosce la nostra fragilità e prega perché nessuno dei suoi figli si perda. Così, il 2 novembre diventa un giorno di fede e di speranza, oltre la separazione che segna la fine della vita terrena — nella pace o nella sofferenza, nella solitudine o in famiglia, nel martirio o nella bontà delle cure amorevoli. La morte è l’ora dell’incontro e resta sempre un luogo di combattimento. La parola “agonia”, infatti, deriva dal greco e significa “lotta”. Per il cristiano, la morte è l’incontro con il Risorto, la speranza nella fede professata: Credo nella risurrezione dei morti e nella vita del mondo che verrà. Il credente entra nella morte con fede, rifiuta la disperazione e ripete con Gesù: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” (Lc 23,46). Per il cristiano, anche la morte più dura è passaggio in Gesù Risorto, esaltato dal Padre. Assai spesso la civiltà moderna occidentale tende a nascondere la morte: la teme, la traveste, la allontana. Persino nella preghiera, diciamo distrattamente: Adesso e nell’ora della nostra morte. Eppure ogni anno attraversiamo, senza saperlo, la data che sarà un giorno quella della nostra morte. Un tempo, la predicazione cristiana lo ricordava spesso, sebbene a volte con toni di molto accentuati. Oggi, invece, la paura della morte sembra voler spegnere la realtà del morire che fa parte di ogni vita sulla terra. L’odierna Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti è utile occasione per fermarsi a riflettere e soprattutto pregare rinnovando la nostra fedeltà al battesimo e alla nostra vocazione: Insieme invochiamo Maria, che, elevata in cielo, veglia sulla nostra vita e sulla nostra morte. Maria, icona della bontà di Dio e segno sicuro della nostra speranza, Tu hai speso la vita nell’amore e con la tua stessa assunzione al Cielo ci annunci che il Signore non è il Dio dei morti, ma dei viventi, sostienici nel nostro cammino quotidiano e fa’ che viviamo in modo da essere pronti in ogni momento a incontrare il Signore della Vita nell’ultimo istante del nostro pellegrinaggio terreno quando, avendo chiusi gli occhi alle realtà di questo mondo, si apriranno nella visione eterna di Dio.

+ Giovanni D’Ercole