XXX Domenica Tempo Ordinario (anno C) [26 Ottobre 2025]

Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Ancora un insegnamento sulla preghiera da Gesù nel vangelo e che insegnamento!

Prima Lettura dal libro del Siracide (35, 15b-17.20-22a)

“Dio non giudica dall’apparenza” (Sir 35) Il libro del Siracide, scritto da Ben Sira verso il 180 a.C. a Gerusalemme, nasce in un tempo di pace e di apertura culturale sotto il dominio greco. Tuttavia, questa apparente serenità nasconde un rischio: il contatto tra cultura ebraica e greca minaccia la purezza della fede, e Ben Sira intende trasmettere l’eredità religiosa d’Israele nella sua integrità. La fede ebraica, infatti, non è una teoria, ma un’esperienza di alleanza con il Dio vivente, scoperto progressivamente attraverso le sue opere. Dio non è un’idea umana, ma una rivelazione sorprendente, perché “Dio è Dio e non un uomo” (Os 11,9). Il testo centrale afferma che Dio non giudica secondo le apparenze: mentre gli uomini guardano l’esterno, Dio guarda il cuore. Egli ascolta la preghiera del povero, dell’oppresso, dell’orfano e della vedova, e – in un’immagine meravigliosa – “le lacrime della vedova scorrono sulle guance di Dio”, segno della sua misericordia che vibra di compassione. Ben Sira insegna che la vera preghiera nasce dalla precarietà: quando l’uomo si scopre povero e senza appoggi, il suo cuore si apre davvero a Dio. La precarietà e la preghiera sono della stessa famiglia: solo chi riconosce la propria debolezza prega con sincerità. Infine, il saggio ammonisce che non sono i sacrifici esteriori a piacere a Dio, ma un cuore puro e disposto al bene: Ciò che piace al Signore è anzitutto che ci si tenga lontano dal male. Il Signore è un giudice giusto, che non fa preferenza di persone, ma guarda alla verità del cuore. In sintesi, Ben Sira ci ricorda che Dio non giudica dall’apparenza ma dal cuore, che la preghiera autentica nasce dalla povertà, e che la misericordia divina si manifesta nella sua vicinanza compassionevole ai piccoli e agli umili.

Salmo Responsoriale (33/34, 2-3, 16.18, 19.23)

Ecco un altro salmo alfabetico, cioè ogni versetto segue l’ordine delle lettere dell’alfabeto ebraico. Questo indica che la vera sapienza consiste nel confidare in Dio in tutto, dalla A alla Z. Il testo fa eco alla prima lettura del Siracide, che incoraggiava gli ebrei del II secolo a mantenere la purezza della fede di fronte alle seduzioni della cultura greca.Il tema centrale è la scoperta di un Dio vicino all’uomo, soprattutto a chi soffre: “Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.” È una delle rivelazioni più grandi della Bibbia: Dio non è un essere distante o geloso, ma un Padre che ama e partecipa al dolore dell’uomo. Ben Sira diceva poeticamente che “le nostre lacrime scorrono sulle guance di Dio”: immagine della sua misericordia tenera e compassionevole. Questa rivelazione si radica nel cammino di Israele. Al tempo di Mosè, i popoli pagani immaginavano dèi rivali e invidiosi. La Genesi corregge questa visione, mostrando che il sospetto verso Dio è un veleno, simbolizzato dal serpente. Israele, attraverso i profeti, ha compreso progressivamente che Dio è un Padre che accompagna, libera e consola, il “Dio-con-noi” (Emmanuele). Il roveto ardente (Es 3) è il fondamento di questa fede: “Ho visto la miseria del mio popolo, ho udito il suo grido, conosco le sue sofferenze” Qui Dio si rivela come Colui che vede, ascolta e agisce. Egli non resta spettatore, ma suscita in Mosè e nei suoi figli la forza di liberare, trasformando la sofferenza in speranza e impegno. Il salmo riflette questa esperienza: il popolo, dopo aver conosciuto la prova, proclama la lode: “Benedirò il Signore in ogni tempo” perché ha fatto esperienza di un Dio che ascolta, libera, guarda, salva e redime. Il nome “YHWH” il “Signore” indica proprio la presenza costante di Dio accanto al suo popolo. Infine, il testo insegna che nella prova non solo è lecito, ma necessario gridare a Dio: Egli è attento al nostro grido e risponde, non sempre eliminando la sofferenza, ma rendendosi presente, risvegliando la fiducia, e donando la forza per affrontare il male. In sintesi, il salmo e la riflessione che lo accompagna ci consegnano tre certezze: Dio è vicino a chi soffre e ascolta il grido dei poveri.La sua presenza non toglie il dolore, ma lo illumina e lo trasforma in speranza. La vera fede nasce dalla fiducia in questo Dio che vede, ascolta, libera e accompagna l’uomo in ogni tempo.

Seconda Lettura dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo (4, 6-8.16-18)

“Il buon combattimento” (2Tm 4,6-18). Il testo presenta l’ultimo testamento spirituale di san Paolo, scritto mentre si trova in prigione a Roma, consapevole che presto sarà giustiziato. Le lettere a Timoteo, anche se forse composte o completate da un discepolo, contengono qui le sue parole autentiche di addio, intrise di fede e di serenità. Paolo descrive la sua imminente morte con il verbo greco analuein, che significa “sciogliere le funi”, “levare l’ancora”, “smontare la tenda”: immagini che evocano la partenza per un nuovo viaggio, quello verso l’eternità. Guardandosi indietro, l’apostolo fa il bilancio della sua vita usando la metafora sportiva della corsa e del combattimento: Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede.” Come un atleta che non si arrende, Paolo è arrivato al traguardo e sa che riceverà la “corona di giustizia”, la ricompensa promessa a tutti i fedeli. Non si vanta di sé, perché questa corona non è un privilegio personale, ma un dono offerto a tutti coloro che hanno desiderato con amore la manifestazione di Cristo. Il “giudice giusto”, Dio, non guarda le apparenze ma il cuore — come insegnava il Siracide — e donerà la gloria non solo a Paolo, ma a tutti coloro che vivono nella speranza dell’avvento del Signore. La vita dell’apostolo è stata una corsa costante verso la manifestazione gloriosa di Cristo, orizzonte della sua fede e del suo servizio. Egli riconosce che la forza per perseverare non viene da lui, ma da Dio stesso: “Il Signore mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l’annuncio del vangelo e tutte le genti l’ascoltassero”. Questa forza divina ha sostenuto la sua missione, rendendolo capace di annunciare Cristo fino alla fine. Paolo spiega che la vita cristiana non è una competizione, ma una corsa condivisa, in cui ciascuno è chiamato a correre al proprio ritmo, con lo stesso desiderio ardente della venuta di Cristo. Nella lettera a Tito aveva definito i cristiani come coloro che “attendono la beata speranza e la manifestazione del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo” — parole che la liturgia ripete ogni giorno nella Messa. Nel momento della prova, Paolo confessa anche la solitudine dell’apostolo: La prima volta che ho presentato la mia difesa, nessuno mi ha sostenuto; tutti mi hanno abbandonato. Che ciò non sia loro imputato(v.16). Come Gesù sulla croce e Stefano al momento della lapidazione, egli perdona e trasforma l’abbandono in un’esperienza di intima comunione con il Signore, che diventa la sua unica forza e consolazione. Paolo è il povero di cui parla Ben Sira, quello che Dio ascolta e consola, colui le cui lacrime scorrono sulle guance di Dio. Le sue parole finali rivelano la speranza che supera la morte: “Così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, salverà nel suo regno” (v 17-18). Non parla della liberazione fisica – sa che la morte è imminente – ma della liberazione spirituale, dal pericolo più grande: perdere la fede, smettere di combattere. Il Signore lo ha custodito nella fedeltà e gli ha donato la perseveranza fino alla fine. Per Paolo, la morte non è una sconfitta, ma una traversata verso la gloria. È la nascita alla vera vita, l’ingresso nel Regno dove canterà per sempre: “A lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.”

In sintesi: Il testo ci presenta Paolo come modello del credente fedele fino alla fine. Vive la morte come partenza verso Dio, non come fine. Guarda alla vita come a una corsa sostenuta dalla grazia. Riconosce che la forza e la perseveranza vengono dal Signore. Comprende che la ricompensa è promessa a tutti coloro che desiderano l’avvento di Cristo. Perdona chi lo abbandona e trova la presenza di Dio nella solitudine e nella debolezza. Vede la morte come passaggio nella gloria del Regno. La “buona battaglia” di Paolo diventa così la lotta di ogni cristiano: rimanere fedele, nella prova, fino a correre l’ultimo tratto con lo sguardo fisso su Cristo, fonte di forza, di pace e di speranza.

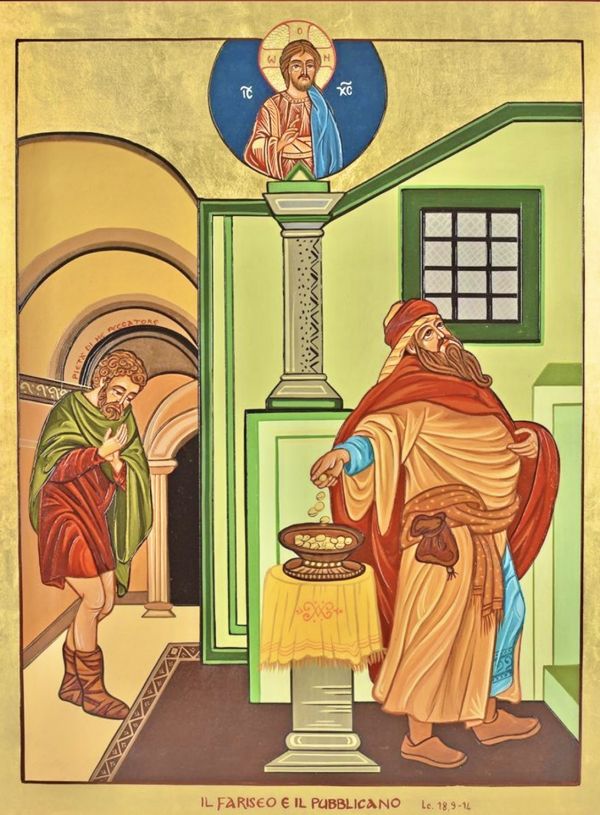

*Dal Vangelo secondo Luca (18, 9-14)

Una piccola osservazione preliminare prima di entrare nel testo: Luca ci dice chiaramente che si tratta di una parabola… dunque non dobbiamo immaginare che tutti i farisei o tutti i pubblicani del tempo di Gesù fossero come quelli qui descritti. Nessun fariseo, nessun pubblicano corrispondeva perfettamente a questo ritratto: Gesù in realtà ci presenta due atteggiamenti interiori, molto tipici e semplificati, per far risaltare la morale della storia. Egli vuole farci riflettere sulla nostra stessa attitudine, perché probabilmente ci riconosceremo ora nell’uno, ora nell’altro, secondo i giorni. Passiamo alla parabola: la scorsa domenica Luca ci aveva già proposto un insegnamento sulla preghiera; la parabola della vedova e del giudice ingiusto ci insegnava a pregare senza scoraggiarci mai. Oggi, invece, è un pubblicano a essere proposto come esempio. Quale rapporto – si dirà – può esserci tra una vedova povera e un pubblicano ricco? Non è certo il conto in banca il punto in questione, ma le disposizioni del cuore. La vedova è povera e costretta ad umiliarsi davanti a un giudice che la ignora; il pubblicano, forse benestante, porta però sulle spalle il peso della cattiva reputazione, che è un’altra forma di povertà. I pubblicani erano malvisti, e spesso non senza motivo: vivevano infatti in un periodo di occupazione romana, e lavoravano al servizio dell’occupante. Erano considerati dei “collaboratori”. Inoltre, si occupavano di un tema sensibile in ogni epoca: le tasse. Roma fissava la somma dovuta, e i pubblicani la anticipavano, ricevendo poi pieni poteri per recuperarla dai concittadini… spesso con largo margine di guadagno. Quando Zaccheo prometterà a Gesù di restituire quattro volte tanto a chi aveva frodato, il sospetto è confermato. Perciò, quando il pubblicano nella parabola non osa alzare gli occhi al cielo e si batte il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”, forse dice soltanto la pura verità. Essere veri davanti a Dio, riconoscere la propria fragilità: ecco la vera preghiera. È questa sincerità che lo rende “giusto” al ritorno a casa, dice Gesù. I farisei, al contrario, godevano di ottima reputazione: la loro fedeltà scrupolosa alla Legge, il digiuno due volte a settimana (più di quanto la Legge richiedesse!), le elemosine regolari, tutto esprimeva il loro desiderio di piacere a Dio. E tutto ciò che il fariseo dice nella sua preghiera è vero: non inventa nulla. Ma, in realtà, non prega. Si contempla. Si guarda con compiacenza: non ha bisogno di nulla, non chiede nulla. Fa il bilancio dei suoi meriti — e ne ha molti! — ma Dio non ragiona in termini di merito: il suo amore è gratuito, e tutto ciò che chiede è che ci fidiamo di Lui. Immaginiamo un giornalista all’uscita del Tempio che intervista i due uomini: Signor pubblicano, cosa si aspettava da Dio entrando nel Tempio? Sì, mi aspettavo qualcosa. E l’ha ricevuto? Sì, e anche di più. E lei, signor fariseo? No, non ho ricevuto nulla… Un attimo di silenzio, poi aggiunge: Ma non mi aspettavo nulla, del resto. La frase conclusiva della parabola riassume tutto: “Chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato.” Gesù non vuole presentare Dio come un contabile morale, che distribuisce premi e castighi. Egli constata una verità profonda: chi si esalta, cioè chi si crede più grande di ciò che è, come il fariseo, chiude il cuore e guarda gli altri dall’alto in basso. Ma chi si crede superiore perde la ricchezza degli altri e si isola da Dio, che non forza mai la porta del cuore. Si resta così com’eravamo, con la nostra “giustizia” umana, così diversa da quella divina. Al contrario, chi si umilia, chi si riconosce piccolo e povero, vede negli altri una superiorità, e può attingere alla loro ricchezza. Come dice san Paolo: “Considerate gli altri superiori a voi stessi.” E ciò è vero: ogni persona che incontriamo ha qualcosa che noi non abbiamo. Questo sguardo apre il cuore e permette a Dio di riempirci del suo dono. Non si tratta di complesso d’inferiorità, ma di verità del cuore. È proprio quando riconosciamo di non essere “brillanti” che può cominciare la grande avventura con Dio. In fondo, questa parabola è una magnifica illustrazione della prima beatitudine: “Beati i poveri di cuore, perché di essi è il Regno dei cieli.”

+ Giovanni D’Ercole