XVIII Domenica del Tempo Ordinario (anno C) [3 agosto 2025]

Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Nel cuore delle vacanze la Parola di Dio ci provoca a dare senso vero alla vita.

*Prima Lettura dal libro di Qoèlet (1,2; 2,21-23)

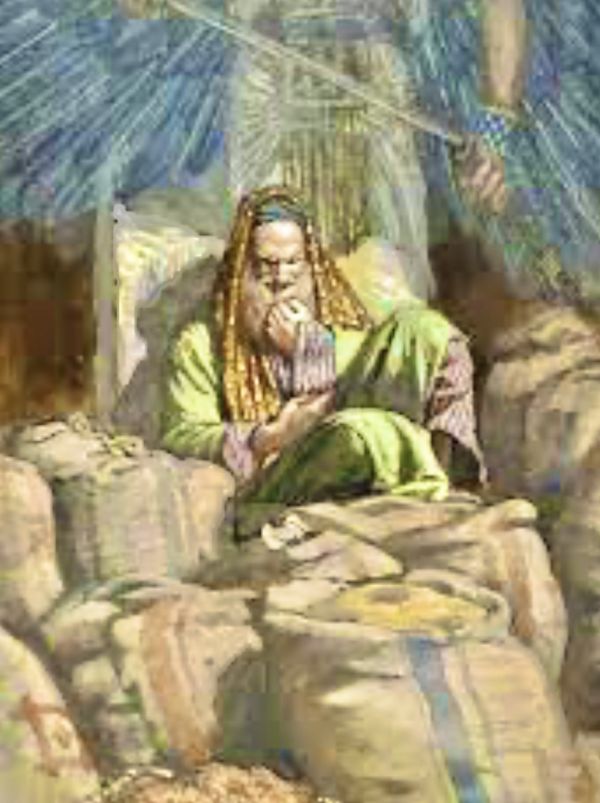

Quando si legge il libro del Qoelet (Qoelet indica colui che convoca o il maestro che parla davanti all’assemblea) detto anche l’Ecclesiaste, c’è il rischio di pensare che l’autore sia un filosofo; invece è un predicatore e si cela qui una delle personalità più affascinati e scomode della sapienza biblica. È vero che il suo libro è classificato tra i “libri sapienziali”, ma i libri biblici detti di sapienza non sono saggi filosofici alla maniera dei pagani o degli agnostici. Sono prima di tutto libri scritti da credenti per dei credenti, in un certo senso sono dei catechismi. “Vanità delle vanità, tutto è vanità”: ecco le prime parole del libro del Qoelet, e forse anche ciò che lo riassume meglio. “Vanità” tradotto letteralmente sarebbe: “soffio di soffi”, qualcosa di evanescente e chi può vantarsi di trattenere un soffio tra le dita? Un’altra espressione simile, molto cara all’autore, è “corsa dietro al vento”(1,14). In altri termini tutto ciò a cui dedichiamo pensieri, sogni, forze, attività, tempo, tutto è effimero, provvisorio, passeggero. Tutto, tranne una sola cosa. Quale? L’autore mantiene il mistero e solo alla fine del libro dirà che l’unica cosa importante al mondo è la ricerca di Dio. Si comprende alla fine che non si tratta di una meditazione filosofica disillusa, ma di una predicazione vigorosa in modo velato. Nel frattempo, descrive in mille modi le tante attività umane come sforzi inutili, un correre dietro al vento per afferrare un soffio tra le dita. Per meglio argomentare fa parlare il re Salomone in persona, come uomo di desideri, di potere, coronato di gloria, ma di una gloria che non ha avuto futuro. In effetti diverse fasi segnano la sua vita: prima di diventare re, non sappiamo nulla di lui se non la sua sete di potere e come re, all’inizio fu ammirevole per saggezza e umiltà, alla fine cadde nell’idolatria e fu schiavo dell’amore per la ricchezza. Qoelet fa parlare Salomone come se stesse facendo il bilancio del suo regno: regno di potere e ricchezza (Gesù dirà di lui: «Salomone in tutta la sua gloria»). Ebbe sapienza e ricercò le grandi opere che affascinano i potenti e i saggi del tempo; tutti i piaceri della vita, e alla fine il fallimento del suo regno. Con Roboamo, suo figlio, incapace di una politica saggia, il regno si divise, e, peggio ancora, l’idolatria riprese il sopravvento e in qualche anno la gloria di Salomone svanì. Quel che leggiamo oggi si riferisce a lui: “chi ha lavorato con sapienza, con scienza dovrà lasciare a un altro che per nulla vi ha faticato” (2,21). Roboamo, suo figlio e successore al trono di Gerusalemme, mancò gravemente di saggezza e da lì nacque lo scisma che divise per sempre il regno di Davide. Alla luce di questa esperienza Qoelet afferma: “Tutto è vanità”. Leggiamo la stessa cosa nel salmo 103: “L’uomo: i suoi giorni sono come l’erba, fiorisce come il fiore dei campi: basta un soffio di vento, e non esiste più (15-16). In Qoelet c’è un vero linguaggio di fede: Dio solo conosce tutti i misteri e ogni ricerca della felicità fuori di Lui è vana perché solo Lui possiede le chiavi della vera sapienza, e in definitiva, anche se non comprendiamo tutti i misteri dell’esistenza, sappiamo che tutto è dono di Dio. Mai sarà deluso chi confida in Dio e la sapienza consiste nell’abbandono in Dio e l’osservanza dei suoi comandamenti è l’unica via verso la felicità: “Chi osserva il comandamento non conoscerà nulla di male.” (Qo 8,5). Alla fine, la vera sapienza è l’umiltà della vita vissuta come dono di Dio: “Ogni uomo che mangia, beve e gode del benessere in tutto il suo lavoro: è un dono di Dio. (Qo 3,13).

*Salmo responsoriale 89 /90 (3-4.5-6.12-13.14-17)

Il salmo ci conduce nel contesto di una cerimonia di richiesta di perdono al Tempio di Gerusalemme, dopo l’esilio babilonese: la preghiera “Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi” (v.13) è tipica di una liturgia penitenziale. Questo salmo è dunque una preghiera per chiedere la conversione: «Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio” v.12). La conversione consiste nel vivere secondo la sapienza di Dio per conoscere la vera misura dei nostri giorni. Non è un caso che questo salmo ci venga offerto in eco alla prima lettura, dal libro del Qoèlet, una meditazione sulla vera sapienza mentre il salmo propone una splendida definizione della sapienza che è la vera misura dei nostri giorni, una sana lucidità sulla nostra condizione di uomini. Nati senza sapere perché e destinati a morire senza poter nemmeno prevedere quando: ecco il nostro destino, e questo è il senso dei primi versetti che abbiamo letto: Tu fai ritornare l’uomo in polvere, quando dici: “Ritornate, figli dell’uomo!”(v.3), cioè ritornate alla terra da cui vi ho tratto. Ciò non crea tristezza ma serenità perché la nostra miseria poggia sulla grandezza e la stabilità di Dio: “mille anni, ai tuoi occhi, sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte” (v.4). Dio ci da sicurezza perché Egli vuole solo il nostro bene. I guai però nascono quando perdiamo la lucidità sulla sulla nostra miseria, come ben illustrano i capitoli 2 e 3 della Genesi, che raccontano l’errore di Adamo, personaggio simbolico, il cui comportamento è considerato modello di ciò che non si deve fare. “Adamo ha fatto questo o quello” non descrive un ipotetico primo uomo, ma un tipo di comportamentoe ed in tale luce questo salmo è in sintonia con la prima lettura dove Qoèlet fa parlare Salomone re saggio all’inizio, ma sedotto poi dal lusso, dal potere, dalle donne che l’hanno reso idolatra. Nella seconda parte del regno, si è comportato come Adamo che si allontana dalla sapienza di Dio. Questo salmo invita a ritrovare la sapienza e l’umiltà del giovane Salomone perché vera sapienza è la coscienza della piccolezza dell’uomo mai umiliante: una piccolezza fiduciosa, filiale. Splendida la conclusione: “l’opera delle nostre mani rendi salda” (v.17) che mostra la cooperazione tra Dio e l’uomo: l’uomo lavora, Dio dà solidità e senso all’opera umana.

*Seconda Lettura dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi (3,1-5.9-11)

Paolo fa anzitutto una distinzione tra “le cose di lassù” e “quelle della terra”, due modi diversi di vivere: i comportamenti ispirati dallo Spirito Santo e quelli che non lo sono. “Le cose di lassù” sono la benevolenza, l’umiltà, la dolcezza, la pazienza, il perdono reciproco, vivendo secondo lo Spirito ed è il comportamento dei battezzati. “Quelle della terra” sono dissolutezza, impurità, passione sfrenata, avidità, cupidigia, comportamenti non ispirati dallo Spirito. Paolo tabilisce il legame tra il battesimo e il modo di vivere: “se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù” (v.1). Dice “siete risorti”, però poi afferma “voi infatti siete morti” (v.2) e le parole per lui non hanno lo stesso significato che per noi. Per Paolo, dalla risurrezione di Cristo in poi, niente è più come prima. Essere dei risorti significa precisamente essere morti al mondo e nati a una vita secondo lo Spirito, ciò che lui chiama le realtà di lassù. Il cristiano, è un “trasformato, che vive alla maniera di Cristo” e Paolo lo chiama “l’uomo nuovo”. Non disprezza “le cose della terra”; al contrario, dirà poco dopo: “Qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù rendendo per mezzo di lui grazie a Dio (3,17). Non si tratta quindi di vivere un’altra vita rispetto a quella ordinaria, ma di viverla diversamente: non rifiutare questo mondo, ma viverlo già come seme del Regno, dove tutti gli uomini sono fratelli come spiega nella lettera ai Galati (3,26-28) e ripete alla fine del brano della lettera ai Colossesi di questa domenica: “Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto in tutti.” La comunità di Colosse probabilmente aveva gli stessi problemi dei Galati e in particolare, la grande questione che agitava le prime comunità cristiane e cioè se i non-ebrei diventati cristiani dovevano assumere le pratiche giudaiche: norme alimentari, abluzioni rituali, e soprattutto la circoncisione. C’erano cristiani circoncisi e altri non circoncisi e taluni ebrei imponevano la circoncisione. Identica risposta ai Galati e ai Colossesi: il battesimo fa di tutti dei fratelli e ogni forma di esclusione è superata: conta solo essere discepoli di Cristo.

NOTA. Alcuni esegeti pensano che questa lettera attribuita a Paolo non sia stata effettivamente scritta da lui; Paolo, infatti, non è mai stato a Colosse: è stato Epafra, un suo discepolo, a fondare quella comunità. Secondo una prassi molto comune nel I secolo (chiamata pseudepigrafia), si ipotizza (ma è solo un’ipotesi) che un discepolo molto vicino al pensiero di Paolo si sia rivolto ai Colossesi sotto l’autorità del nome dell’apostolo, perché il momento era grave. Se questa ipotesi è corretta, non ci si stupisce di trovare in questo scritto frasi letteralmente prese da Paolo e altre che mostrano come la riflessione teologica continuasse a svilupparsi nelle comunità cristiane. Gesù aveva detto: “Lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera.” E nelle domeniche precedenti abbiamo già avuto modo di vedere sviluppi teologici che non si trovano ancora negli scritti di Paolo stesso.

*Dal Vangelo secondo Luca (12, 13 – 21)

Sembra brusca la risposta di Gesù: “O uomo chi mi ha costituito vostro giudice o mediatore di sopra di voi?” Tuttavia, buon pedagogo, Gesù coglie l’occasione per trarre una lezione che spiega bene con questa parabola. Un uomo arricchitosi con gli affari studia come meglio godersi la sua ricchezza; pensa a demolire i magazzini, costruirne di più grandi per ammassarvi tutto il grano e i suoi beni per poi dire a sé stesso: “Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni: ripòsati, mangia, bevi e divertiti” (v.19). Purtroppo ha dimenticato che la sua vita non dipende da lui e infatti la notte stessa muore. Si crede ricco, ma la vera ricchezza non è quella che lui immagina. Per meglio capire l’insegnamento di Gesù occorre ricordare quel che ha detto prima: “Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che possiede” (v.13) e, anche se non c’è nella lettura liturgica di questa domenica, egli alla fine tira le conclusioni: “Non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete, né per il vostro corpo, di cosa vi vestirete. La vita infatti vale più del cibo e il corpo più del vestito.” (Lc 12,22-23). Insegnamento di Gesù non nuovo che riprende temi già noti nell’Antico Testamento. Ben Sira diceva che chi diventa ricco non sa quanto tempo gli resta da vivere, poi lascerà i suoi beni ad altri e morirà (cf. Sir 11,18-19); e nella prima lettura di questa domenica, il Qoelet ha proposto riflessioni simili: “Quale profitto viene all’uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore, con cui si affanna sotto il sole?” (Qo 2,22) ritornando più volte sullo stesso tema (cf.Qo 5,9…15). Molto incisivo il profeta Isaia che accusa il popolo di Gerusalemme di stordirsi nei piaceri, invece di ascoltare l’appello di Dio alla conversione (cf Is 22,13) e il libro di Giobbe ripete: ”Nudo sono uscito dal grembo di mia madre, e nudo vi ritornerò” (Gb 1,21), frase ancor oggi recitata in Israele durante ogni funerale. Tutte queste frasi suonano come richiami alla realtà della vita. Gesù denuncia la condotta insensata: Stolto! Questa notte stessa ti sarà richiesta la vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?” (v.20) e la parabola si chiude: “Così è di chi accumula tesori per sé, e non si arricchisce presso Dio”. Il che implica due cose: Non dimenticare mai che le ricchezze vengono da Dio e al lui appartengono perché ce le affida per metterle a servizio del Regno di Dio. La vita è breve, ma proprio per questo, affrettiamoci a metterla a frutto! Gesù risponde bruscamente al richiedente l’eredità: quell’uomo sbaglia priorità perché l’eredità più preziosa è la fede ricevuta dai nostri padri. E ogni volta che Gesù risponde in modo brusco (a sua madre a Cana (Gv 2,4) a Pietro a Cesarea (Mt 16,23), è perché in gioco c’è la sua missione.

+ Giovanni D’Ercole