XVII Domenica del Tempo Ordinario (anno C) [27 Luglio 2025]

Dio ci benedica e la Vergine ci protegga! Questa volta mi sono dilungato un poco nel presentare nelle NOTE alcuni dettagli importanti delle letture, utili per la meditazione personale e per la lectio divina in questo tempo di vacanza.

*Prima Lettura dal libro della Genesi (18, 20-32)

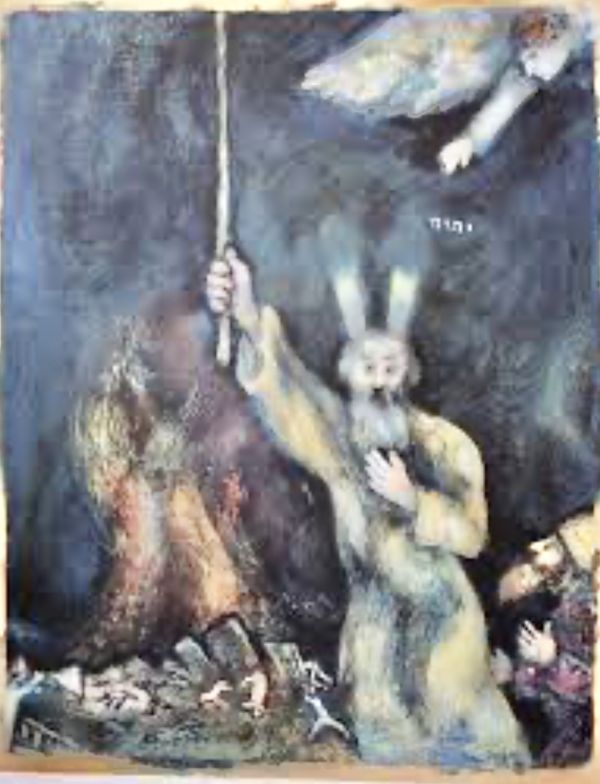

Questo testo segna un passo avanti nell’idea che gli uomini si fanno del loro rapporto con Dio: è la prima volta che si osa immaginare che un uomo possa intervenire nei progetti di Dio. Purtroppo, la lettura liturgica non ci fa ascoltare i versetti precedenti nei quali leggiamo che subito dopo l’incontro alle Querce di Mamre, Abramo si congeda accompagnando i tre misteriosi uomini a contemplare dall’alto Sodoma. Il Signore, parlando tra sé, dice: ”Devo io tener nascosto ad Abramo quello che sto per fare mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra?” (vv.17-19). Dio prende molto sul serio l’alleanza appena fatta ed è qui che inizia quella che potremmo chiamare “la più bella trattativa della storia”: Abramo, armato di tutto coraggio, intercede per cercare di salvare Sodoma e Gomorra da un castigo certamente meritato. In sostanza chiede se Dio vuole veramente sterminare queste città anche se incontra almeno cinquanta giusti, o solo quarantacinque, quaranta, trenta, venti, dieci. Che audacia! Eppure, a quanto pare, Dio accetta che l’uomo si ponga come interlocutore: in nessun momento il Signore sembra spazientirsi ed anzi risponde ogni volta esattamente come Abramo sperava. Forse Dio apprezza che Abramo abbia una così alta idea della sua giustizia. A questo proposito, si può notare che questo testo è stato redatto in un’epoca in cui si comincia ad avere coscienza della responsabilità individuale: infatti Abramo si scandalizzerebbe all’idea che dei giusti possano essere puniti insieme ai peccatori e per loro colpa. Siamo lontani dal tempo in cui un’intera famiglia veniva eliminata per la colpa di uno solo. La grande scoperta della responsabilità individuale risale al profeta Ezechiele e al periodo dell’esilio a Babilonia, cioè al VI secolo a.C. Possiamo quindi formulare un’ipotesi sulla composizione del capitolo letto oggi e domenica scorsa: si tratta di un testo redatto in epoca piuttosto tarda, pur derivando da racconti forse molto più antichi, la cui forma orale o scritta non era ancora definitiva. Dio ama che l’uomo si faccia intercessore per i suoi fratelli come possiamo vedere con Mosè: quando il popolo si fabbricò un “vitello d’oro” da adorare subito dopo aver giurato di non seguire mai più gli idoli. Mosè intervenne per supplicare Dio di perdonare e Dio, che non aspettava altro, si affrettò a perdonare(Es 32). Mosè intercedeva per il popolo di cui era responsabile; Abramo, invece, intercede per dei pagani e questo è logico, in fondo, visto che egli è portatore di una benedizione per tutte le famiglie della terra. Questo testo è un grande passo avanti nella scoperta del volto di Dio, ma è solo una tappa collocandosi ancora in una logica di contabilità: quanti giusti serviranno per ottenere il perdono dei peccatori? L’ultimo passo teologico sarà scoprire che con Dio non si tratta mai di pagamento. La sua giustizia non ha nulla a che vedere con una bilancia, i cui due piatti devono essere perfettamente in equilibrio ed è ciò che san Paolo cercherà di farci capire nel passo della lettera ai Colossesi di questa domenica. Questo testo della genesi è anche una bella lezione sulla preghiera, che ci viene proposta nel giorno in cui il vangelo di Luca riporta l’insegnamento di Gesù sulla preghiera, a cominciare dal Padre Nostro, la preghiera plurale per eccellenza che ci invita pregando ad allargare il cuore alla dimensione dell’intera umanità.

NOTA: Sviluppo della nozione di giustizia di Dio nella Bibbia: All’inizio si trovava normale che tutto il gruppo pagasse per la colpa di uno: vedi il caso di Akân ai tempi di Giosuè (Gs 7,16-25). In una seconda fase si immagina che ognuno paghi per sé. Qui, c’è un nuovo passo avanti: se si trovano dieci giusti, essi possono salvare tutta una città. Geremia oserà andare oltre: un solo giusto può ottenere il perdono per tutti: «Percorrete le strade di Gerusalemme, cercate: se trovate un solo uomo che pratichi il diritto… io perdonerò alla città» (Ger 5,1). Anche Ezechiele ragiona in questi termini: «Ho cercato tra loro un uomo che si ponesse sulla breccia davanti a me… ma non l’ho trovato» (Ez 22,30). È con il libro di Giobbe, fra gli altri, che si compie l’ultimo passo: quando si comprenderà finalmente che la giustizia di Dio è sinonimo di salvezza, non di punizione. Geremia arriva persino a invocare un perdono senza condizioni, fondato sulla sola grandezza di Dio: «Se i nostri peccati testimoniano contro di noi, agisci, Signore, per l’onore del tuo nome!» (Ger 14,7-9). Davanti a Dio, proprio come Geremia, Abramo ha capito che i peccatori non hanno altro argomento che Dio stesso! Infine, si noti l’ottimismo di Abramo, che gli vale pienamente il titolo di “padre nella fede”: egli continua a credere che non tutto è perduto, che non tutti sono perduti. Persino in una città orrenda come Sodoma, egli è convinto che ci siano almeno dieci uomini buoni!

Salmo responsoriale (137/138), 1-2a, 2bc-3, 6-7ab, 7c-8)

Questo salmo è tutto un canto di ringraziamento per l’Alleanza che Dio propone all’umanità: l’Alleanza conclusa, in primo luogo, con Israele, ma anche l’Alleanza aperta a tutte le nazioni e la vocazione di Israele è proprio introdurre in essa le altre nazioni. Torna tre volte

il ringraziamento: “Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore”, “Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà”, e – nel versetto 4 che non ascoltiamo questa domenica – “Ti rendano grazie tutti i re della terra”. Qui si nota una progressione: dapprima è Israele che parla a nome proprio: “Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore”; poi viene precisato il motivo: “Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà”; infine, è l’intera umanità che entra nell’Alleanza e rende grazie: “Ti rendano grazie tutti i re della terra”.

Poiché si parla dell’Alleanza, è normale che vi siano allusioni all’esperienza del Sinai e si colgono echi della grande scoperta del roveto ardente quando Dio disse a Mosè di aver visto la miseria del suo popolo e di essere sceso a liberarlo (Es 2,23-24). In eco, il salmo canta: “Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto”(v.3) Un altro richiamo alla rivelazione di Dio al Sinai è l’espressione “Il tuo amore e la tua fedeltà”(v.2): sono le stesse parole con cui Dio si è definito davanti a Mosè (Es 34,6). La frase “La tua destra mi salva” (v.7) è, per gli ebrei, un’allusione all’uscita dall’Egitto. La “destra” è, naturalmente, la mano destra e, sin dal cantico di Mosè dopo il passaggio miracoloso del Mar Rosso (Es 15), si è presa l’abitudine di parlare della vittoria che Dio ha ottenuto con mano forte e braccio potente (Es 15,6.12). Anche l’espressione “Signore, il tuo amore è per sempre” (v.8) evoca tutta l’opera di Dio, in particolare l’Esodo come il salmo 135/136, il cui ritornello è: “Perché il suo amore è per sempre”. Un un altro legame tra questo salmo e il cantico di Mosè è il nesso tra tutta l’epopea dell’Esodo, l’Alleanza del Sinai e il Tempio di Gerusalemme. Mosè cantava:

“Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. È il mio Dio, lo voglio lodare, è il Dio di mio padre, lo voglio esaltare” (Es 15,1-2.13), e il salmo riprende in eco:

“Non agli dei, ma a Te voglio cantare, mi prostro verso il tuo tempio santo” (vv.1-2) perché il

Tempio è il luogo in cui si fa memoria di tutta l’opera di Dio a favore del suo popolo. La presenza di Dio non si limita però a un tempio di pietra, ma quel tempio, o ciò che ne resta, è un segno permanente di quella presenza. E ancora oggi, dovunque si trovi nel mondo, ogni ebreo prega rivolto verso Gerusalemme, verso il monte del tempio santo perché è il luogo scelto da Dio, ai tempi del re Davide, per offrire al suo popolo un segno della sua presenza. Infine, la grandezza di Dio non schiaccia l’uomo; almeno non colui che sa riconoscere la propria piccolezza: “Eccelso è il Signore, ma guarda verso l’umile; il superbo invece lo riconosce da lontano”(v.6). Anche questo è un grande tema biblico: la sua grandezza si manifesta proprio nella sua bontà verso la piccolezza dell’uomo (cf.Sap 12,18) e il salmo 113/112: “Dalla polvere rialza il debole, dall’immondizia solleva il povero” e nel Magnificat: “Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili”. Il credente lo sa e ne resta meravigliato: Il Dio è grande non ci schiaccia, ma al contrario, ci fa crescere.

Questi parallelismi cioè l’influenza del cantico di Mosè, l’esperienza del Sinai dal roveto ardente fino all’uscita dall’Egitto e all’Alleanza, si ritrovano in molti altri salmi e testi biblici.

Ciò dimostra quanto questa esperienza sia stata – e resti – il fondamento della fede di Israele.

Seconda Lettura dalla lettera di san Paolo ai Colossesi (2,12-14)

Dio ha annullato il documento scritto contro di noi (Col 2,14). Paolo qui fa riferimento a una pratica molto diffusa quando si prendeva in prestito del denaro: era consuetudine che il debitore consegnasse al creditore un “documento di riconoscimento del debito”. Anche Gesù ha utilizzato questa immagine nella parabola dell’amministratore disonesto. Il giorno in cui il padrone lo minaccia di licenziamento, egli pensa a procurarsi degli amici; a questo scopo convoca i debitori del suo padrone e a ciascuno dice: «Ecco il tuo documento di debito, cambia la somma. Dovevi cento sacchi di grano? Scrivi ottanta.» (Lc 16,7). Come fa spesso, Paolo utilizza il linguaggio della vita quotidiana per esprimere un pensiero teologico. Questo il suo ragionamento: a causa della gravità dei nostri peccati, possiamo considerarci debitori nei confronti di Dio. Del resto, nel giudaismo, i peccati erano spesso chiamati “debiti”; e una preghiera ebraica del tempo di Gesù diceva: “Per la tua grande misericordia, cancella tutti i documenti che ci accusano.” Ebbene, chiunque alzi lo sguardo verso la croce di Cristo scopre fino a che punto arriva la misericordia di Dio per i suoi figli: con Lui non si tratta di tenere una contabilità: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno” è la preghiera del Figlio; ma è Lui stesso ad aver detto: “Chi ha visto me ha visto il Padre”. Il corpo di Cristo inchiodato alla croce mostra che Dio è così: dimentica ogni nostro torto, ogni nostra colpa verso di Lui. Il suo perdono è esposto davanti ai nostri occhi: “Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto”, diceva il profeta Zaccaria (Zc 12,10; Gv 19,37). È come se il documento del nostro debito fosse stato inchiodato alla croce di Cristo. Si resta comunque sorpresi perché tutto questo passaggio è scritto al passato: “con Cristo sepolti nel battesimo, con Lui siete anche risorti… con lui Dio ha dato vita anche a voi… perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi … lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce”.

NOTA Paolo vuole affermare che la salvezza del mondo è già compiuta: questo “già-realizzato” della salvezza è uno dei grandi temi della Lettera ai Colossesi. La comunità cristiana è già salvata attraverso il battesimo; partecipa già alla realtà celeste. Anche qui si nota una evoluzione rispetto ad alcune lettere precedenti di Paolo, come “Siamo stati salvati, ma nella speranza” (Rm 8,24); “Se siamo stati totalmente uniti a Lui nella morte, lo saremo anche nella risurrezione.” (Rm 6,5). Mentre la Lettera ai Romani pone la risurrezione nel futuro, le Lettere ai Colossesi e agli Efesini parlano al passato, sia della sepoltura con Cristo sia della risurrezione come realtà già attuale. “Quando eravamo morti a causa dei nostri peccati, ci ha fatto rivivere con Cristo – per grazia siete salvati –; con Lui ci ha risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù.” (Ef 2,5-6). “Siete stati sepolti con Cristo, con Lui siete anche risorti… Eravate morti… ma Dio vi ha dato la vita con Cristo.” Il battesimo per Paolo è come una seconda nascita e l’insistenza sul fatto che la salvezza è già avvenuta, mediante la nascita a una vita totalmente nuova, è probabilmente legata anche al contesto storico: dietro molte espressioni della Lettera si intravede un clima di tensione e di conflitto. La comunità di Colosse sembra subire influenze pericolose, contro cui Paolo vuole metterla in guardia: “Nessuno vi inganni con discorsi seducenti” (Col 2,4)… “Nessuno vi intrappoli con una filosofia vuota e ingannevole” (Col 2,8)… “Nessuno vi giudichi per questioni di cibo, di bevande, di feste o di sabati” (Col 2,16). Riappare così, in filigrana, un problema ricorrente: come si entra nella salvezza? Bisogna continuare a osservare rigorosamente tutta la legge ebraica? Paolo risponde: per mezzo della fede. Questo tema è presente in molte lettere, e lo ritroviamo chiaramente anche qui (v.12): sepolti nel battesimo con Cristo… risorti… per mezzo della fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. La Lettera agli Efesini lo ripete ancora più chiaramente: “È per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio. Non viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene.” (Ef 2,8-9) La vita con Cristo nella gloria del Padre non è solo una speranza futura, ma un’esperienza attuale dei credenti: un’esperienza di vita nuova, di vita divina. D’ora in poi, se lo vogliamo, Cristo vive in noi; e siamo resi capaci di vivere nella vita quotidiana la vita divina del Cristo risorto! Questo significa che nessuna delle nostre vecchie condotte è più una condanna inevitabile. L’amore, la pace, la giustizia, la condivisione sono possibili. E se non lo riteniamo possibile, allora diciamo che Cristo non ci ha salvati! Attenzione! Finora abbiamo sempre parlato della Lettera ai Colossesi come se Paolo ne fosse l’autore; in realtà, molti esegeti ritengono che sia stata scritta da un discepolo molto vicino a Paolo, ispirato dal suo pensiero, ma di una generazione successiva,

Dal Vangelo secondo Luca (11,1-13)

Può forse sorprendere ma Gesù non ha inventato le parole del Padre Nostro: esse provengono direttamente dalla liturgia ebraica e, più in profondità, dalle Scritture. A partire dal vocabolario, che è molto biblico: Padre, nome, santo, regno, pane, peccati, tentazioni…. Cominciamo dalle prime due domande: con grande pedagogia, esse si rivolgono innanzitutto verso Dio e ci insegnano a dire “il tuo nome”, “il tuo Regno”. Educano il nostro desiderio e ci impegnano a collaborare alla crescita del suo Regno. Il Padre Nostro, probabilmente insegnato da Gesù in aramaico “Abun d’bashmaya…nethqadash shimukin che richiama l’ebraico liturgico, è una scuola di preghiera, o se si preferisce, un metodo per imparare a pregare: non dimentichiamo la richiesta del discepolo che direttamente precede: “Signore, insegnaci a pregare” (v.1). Ebbene, se seguiamo il metodo di Gesù, grazie al Padre Nostro, finiremo per sapere parlare la lingua di Dio il cui primo termine è Padre. L’invocazione “Padre nostro” ci pone subito in relazione filiale con Dio ed era già presente nell’Antico Testamento: “Tu, Signore, sei nostro Padre, nostro Redentore da sempre.” (Is 63,16). Le prime due domande riguardano il nome e il regno. “Sia santificato il tuo nome”: nella Bibbia, il nome rappresenta la persona stessa; dire che Dio è santo (kadosh / shmokh in aramaico - separato) significa affermare che Egli è “al di là di tutto e questa richiesta significa: “Fa’ che tu sia riconosciuto come Dio”. “Venga il tuo regno”: ripetuta ogni giorno, questa domanda ci trasformerà in operai del Regno. La volontà di Dio – lo sappiamo – è che l’umanità, radunata nel suo amore, diventi regina della creazione: “Riempite la terra e soggiogatela” (Gn 1,27) e i credenti aspettano il giorno in cui Dio sarà riconosciuto re su tutta la terra, come annunciava il profeta Zaccaria: “Il Signore sarà re su tutta la terra” (Zc 14,9). La nostra preghiera, questo nostro metodo per imparare la lingua di Dio, ci farà diventare persone che desiderano sopra ogni cosa che Dio sia riconosciuto, adorato, amato, che tutti lo riconoscano come Padre, appassionati dell’evangelizzazione e del Regno di Dio. Le tre domande successive riguardano la vita quotidiana: “Dacci”, “Perdonaci”, “Non abbandonarci alla tentazione”. Dio non smette mai di compiere tutto questo e noi ci poniamo in un atteggiamento di accoglienza dei suoi doni. “Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano ”τὸν ἐπιούσιον”: la manna che cadeva ogni mattina nel deserto educava il popolo a confidare giorno per giorno e questa richiesta ci invita a non preoccuparci del domani e a ricevere ogni giorno il cibo come dono di Dio: qui il pane riveste vari significati, compreso il pane eucaristico come spiegherò nella Nota e il plurale “nostro pane” c’invita a condividere la preoccupazione del Padre di sfamare tutti i suoi figli. “Perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore”: il perdono di Dio non è condizionato dal nostro comportamento e il perdono fraterno non compra il perdono di Dio, ma è l’unica via per entrare nel perdono divino che è già donato: chi ha il cuore chiuso non può accogliere i doni di Dio. “Non abbandonarci alla tentazione” qui c’è un problema di traduzione, perché – ancora una volta – la grammatica ebraica è diversa dalla nostra: il verbo usato nella preghiera ebraica significa «fa’ che non entriamo nella tentazione» Si tratta di ogni tentazione, certamente, ma soprattutto della più grave, la tentazione di dubitare dell’amore di Dio. Nella preghiera del Padre nostro tutta la vita del mondo è coinvolta: parlare la lingua di Dio significa sapere chiedere e la preghiera di domanda non solo è permessa, ma è raccomandata perché è esercizio di umiltà e fiducia, e non sono richieste qualsiasi: pane, perdono, forza contro le tentazioni. Tutte le domande sono al plurale e ognuno di noi le formula a nome dell’intera umanità. In fondo c’è un legame stretto tra le prime domande del Padre Nostro e le successive: chiediamo a Dio ciò che serve per compiere la nostra missione battesimale: Dacci tutto ciò che ci serve – pane e amore – e proteggici, affinché abbiamo la forza di annunciare il tuo Regno. Nel vangelo segue immediatamente la parabola dell’amico importuno che invita a non smettere mai di pregare, certi che il Padre celeste dà sempre lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono (v.13) per cui anche se i problemi non saranno risolti con un colpo di bacchetta magica, non li vivremo però più da soli ma insieme a Lui.

NOTA

1 – A proposito del “pane”, nel versetto 3: lo stesso aggettivo è presente in una preghiera del libro dei Proverbi: «Non darmi né povertà né ricchezza; concedimi solo il cibo necessario.» (Pr 30,8).

2 Il termine pane τὸν ἐπιούσιον, aggettivo molto raro è un hapax legomenon, cioè appare solo qui (e in Mt 6,11), e non si trova altrove nella letteratura greca classica o nei LXX (Settanta). Molteplici le interpretazioni, ma ἐπιούσιος resta enigmatico e porta con sé una ricchezza di significati: il pane materiale necessario per vivere ogni giorno; il pane spirituale, cioè la Parola di Dio e l’Eucaristia, il segno di una fiducia giorno per giorno nella Provvidenza del Padre. Alcuni esegeti lo leggono come “il pane per il giorno che sta per venire”, quindi un’invocazione fiduciosa per il futuro immediato.

3. Gesù prende il Padre nostro direttamente dalla liturgia ebraica ed ecco alcune preghiere ebraiche che ne sono all’origine: Padre nostro che sei nei cieli» (Mishnah Yoma, invocazione comune); Sia santificato il tuo nome eccelso nel mondo che hai creato secondo la tua volontà (Qaddish, Qedushah e Shemoné Esré); Venga presto e sia riconosciuto nel mondo intero il tuo Regno… Sia fatta la tua volontà in cielo e sulla terra… Dacci il pane quotidiano…

Rimetti i nostri peccati come noi li rimettiamo… Non ci indurre in tentazione… A te appartengono grandezza, potenza, gloria… (1 Cr 29,11)

4. La dossologia finale del Padre Nostro: Molti gruppi cristiani, ben prima del Concilio Vaticano II, recitavano alla fine del Padre Nostro: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Questa “dossologia” (parola di lode) si trova in alcuni manoscritti di Matteo, ed è probabilmente derivata da un uso liturgico molto antico, già nel I secolo, ma risale ancora più indietro, fino alla preghiera di Davide (cf Cronache 29,11).

5. Sull’importanza delle preghiere di domanda, eco un’interessante immagine proposta da Denys l’Areopagita: immagina una barca sul mare; sulla riva, c’è una roccia, su di essa un anello e un altro anello sulla barca, legati da una corda L’uomo che prega è come chi, dalla barca, tira la corda: non attira la roccia verso di sé, ma avvicina sé stesso – e la barca – alla roccia.

+ Giovanni D’Ercole