(Gv 15,18-21)

Nella sezione che precede, Gesù denota il carattere dell’amore tra Lui e i discepoli, e l’amore vicendevole fra credenti. Ora introduce il contrasto col mondo: il contrario dell’amore.

In Gv il termine «mondo» designa la struttura di peccato frutto del connubio religione potere interesse.

Regno che si organizza a partire da individui ambiziosi e cordate.

Sin dai primi tempi, il contromano diventava viceversa costitutivo dei «figli». In tal guisa, la configurazione del Regno era cosa alternativa; capovolgimento.

I modelli affermati ed elogiati, ben inseriti, non distraevano i fratelli e sorelle di Fede. Le nuove assemblee educavano a conquistare sicurezza nella personale Vocazione.

La loro esperienza anche mistica aveva un altro discrimine rispetto agli osanna e al quietismo a guinzaglio.

Nel quarto Vangelo la ‘Chiesa’ [Gv non usa mai il termine specifico, Εκκλησία] è in filigrana il contrario del «mondo».

Lo spirito mondano della religiosità ufficiale già odiava gli amici che Cristo aveva tratto «da» quelle acque inquinate:

«Se foste dal mondo […] Poiché invece non siete dal mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, per questo vi odia il mondo» (v.19).

La prima esperienza delle comunità giovannee dell’Asia Minore fu la persecuzione.

Vicenda dopo vicenda, la sopraffazione subita diventava normale per il credente, perché quel mondo lì amava solo i “suoi”: «il mondo vorrebbe bene a proprio» (v.19), ossia, ciò e coloro in cui si riconosce.

Per la loro Fede viva gli amici del Cristo restavano invece ‘intimi’; estranei ad ogni apparato.

Nelle scelte e nella condotta riflettevano uno stile di vita conviviale unico - umanizzante ben più di ogni credenza normale e codina.

Con la loro azione che derivava dalla sola forza interiore, prefiguravano un germe di società anticonformista. Ciò a paragone dell’ideologia di potere - e del suo avere-apparire.

Così gli amici del Signore davano testimonianza contro «il peccato del mondo» (cf. Gv 1,29) proprio come aveva fatto l’Agnello di Dio.

Sebbene destinati alla sconfitta, gli autentici fedeli operavano in modo eccentrico; mai servile.

Il distacco era con le strutture devote ufficiali, sempre deferenti, codarde; ben disposte alla sacralizzazione dei ruoli assodati.

Insomma, i discepoli di tutti i tempi «conoscono» il Figlio e il Padre; il mondo li disconosce (v.21).

Quindi «Non c’è servo più grande del suo Signore» (v.20).

Il credente beve al medesimo calice, proclama le medesime verità: non può avere una sorte migliore.

L’intensificarsi del male-contro è inevitabile.

«Tutte queste cose faranno contro di voi a causa del mio Nome» (v.21).

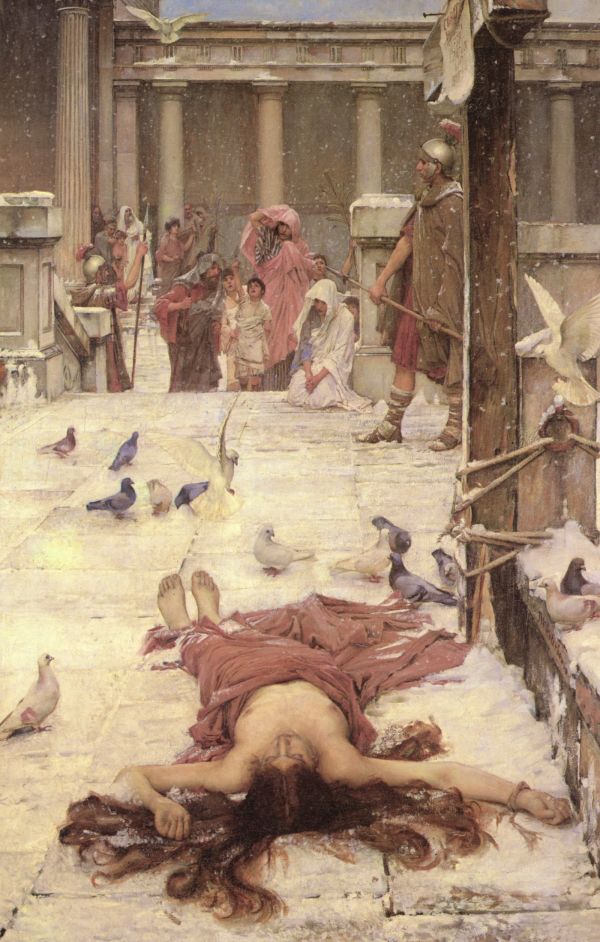

Gesù è vissuto fra denunce, contrasti, animosità, persecuzioni, ed è morto da ribelle punito e svergognato.

Questa la realtà del «Nome».

Cosa attendersi di diverso dagli eredi della sua Parola, dai portatori del medesimo Appello che aveva condotto il Maestro a essere distrutto dalle autorità ufficiali?

Tuttavia i semplici della terra non lo hanno mai rigettato.

E ora più che mai si fa necessario che il germe vitale di quella testimonianza pacata e drammatica continui.

[Sabato 5.a sett. di Pasqua, 24 maggio 2025]