don Giuseppe Nespeca

Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".

Dall’antico sogno alla relazione incarnata

Scetticismo, Fede, carattere

(Gv 1,43-51)

La liturgia odierna propone il primo incontro col Signore di Natanaele, che alcune tradizioni identificano nell’apostolo Bartolomeo.

Lo scopo della Chiamata è seguire Gesù; vediamone la concatenazione di eventi. Anzitutto: le persone si convincono con l’incontro, il vedere e sperimentare, non imponendo.

Però il progetto dell’Eterno ci spiazza. Testimonianza e condivisione conducono a Cristo, ma non bastano - perché il suo disegno non è come la gente immagina o si propone, come attende e desidera che sia.

All’Annuncio entusiasta di Filippo [nome di origine greca], Natanaele [dall’ebraico Netan’El: «Dio ha dato»] risponde con uno scetticismo preconcetto che ci rappresenta: cosa può uscire di buono dalle periferie più insignificanti (v.46)?

Come mai la soluzione alle nostre aspettative non viene dai palazzi del potere, dall’eccezionale magnificenza della Città Santa, o dal prestigio dottrinale appurato e selettivo del territorio osservante (Giudea)?

Nazaret era un villaggio trascurabile di teste calde e Galilei trogloditi; Gesù un falegname-carpentiere, quindi non aveva neppure una terra.

L’attesa del Messia era ancorata a ben altre manifestazioni di prestigio, ricchezza, fasto e potenza (sostitutive dell’esperienza autentica di relazione e pienezza di essere).

L’incontro personale con Gesù e l’ascolto della sua Parola vincono ogni ostacolo, sino a una esplicita e convinta professione di Fede.

E come Natanaele, chi consacra la vita allo studio delle Scritture trova in esse Cristo (vv.45.48-49).

In un primo tempo forse ci siamo accostati anche noi al Figlio di Dio immaginando che avesse gli attributi di Re d’un popolo eletto (v.49).

Poi la consuetudine con la Persona e l’esperienza vitale [«Vieni a vedere»: senso dell’espressione semitica base del v.46] ci ha mostrato una Relazione col Cielo assai più ampia (vv.50-51).

Nel percorrere la Via che il Messia inatteso propone, si coglie la convergenza del movimento di Dio verso gli uomini e il nostro anelito a Lui. È la realizzazione (e il superamento) dell’antico sogno di Giacobbe.

Chi insegue preconcetti resta a prendere il fresco sotto l’albero di fichi (cf.v.48), ossia rimane legato all’antica religione [i rabbini insegnavano le Scritture antiche sedendo sotto gli alberi; il fico era simbolo d’Israele].

Permanendo in aspettative di magnificenza e lasciandoci trascinare da propositi standard di gloria attesa, non si entra nel movimento che lega la nostra terra all’Amore: ci ritroveremo sempre più vecchi, impantanati e sterili - incapaci di generare creature nuove e rinascere.

«Israelita senza inganno» (v.47): ciascuno lo è quando - avendo vagliato - sa disfarsi delle opinioni e degli insegnamenti comuni; quando si accorge che non concordano con il progetto del Padre su di noi.

La storia della salvezza mira a «cose più grandi» (v.50) rispetto a quelle già volute; normali, previste, invocate, calcolate e sospirate (trasmesse dalle dottrine e dai “maestri” tali e quali).

Anche il Disegno della Provvidenza non è come la gente immagina o desidera che sia. Ci attendono situazioni che nessuno ha mai visto.

«Dio ha dato» [significato del nome proprio Natanaele], ma ciascuno deve rinascere.

Da Natanaele ciascun credente fa Esodo per trasmigrare al senso del nome Bartolomeo: «Figlio del campo ben arato e della terra dai solchi abbondanti».

Dalla religiosità passeremo alla Fede: il meglio del Sogno di Dio in noi deve venire. «Cose più grandi» dei luoghi comuni.

Gesù è l’autentico Sogno di Giacobbe, che preludeva a una vasta discendenza; ulteriormente dispiegata (Gen 28,10-22) e divenuto realtà.

Ma nessuno si sarebbe atteso che il Messia potesse identificarsi col «Figlio dell’uomo» (v.51), Colui che crea abbondanza dov’essa non c’è - e prima non sembrava lecito potesse espandersi.

Il nuovo legame fra Dio e gli esseri umani è nel Fratello che si fa ‘parente prossimo’, che crea un’atmosfera di umanizzazione dai contorni ampi - affatto discriminanti.

«Figlio dell’uomo» è colui che avendo raggiunto il massimo della pienezza umana, giunge a riflettere la condizione divina e la irradia in modo diffuso - non selettivo come ci si aspettava.

‘Figlio riuscito’: la Persona dal passo definitivo, che in noi aspira alla pienezza più dilatata nelle vicende e relazioni, a una caratura indistruttibile dentro ciascuno che accosta [e incontra contrassegni divini].

È crescita e umanizzazione del popolo: lo sviluppo tranquillo, vero e pieno del progetto divino sull’umanità.

«Figlio dell’uomo» non è dunque un titolo religioso, riposto, cauto, controllato e riservato, ma un’occasione per tutti coloro che danno adesione alla proposta del Signore, e reinterpretano la vita in modo creativo personale.

Essi superano i fermi e propri confini sommari, facendo spazio al Dono; accogliendo dalla Grazia pienezza di essere e di carattere, nei suoi nuovi irripetibili binari.

Sentendoci totalmente e immeritatamente amati, scopriamo altre sfaccettature... cambiamo il modo di stare con noi stessi, e di leggere la storia.

Insomma, possiamo crescere, realizzarci, fiorire, irradiare la completezza ricevuta - senza più chiusure.

Su questa Via, ogni giorno percepiamo il medesimo impulso che ha portato Natanaele da Gesù: un istinto di Presenza impareggiabile [Michele: Chi come Dio?], una liberazione della coscienza rattrappita [Raffaele: Dio ha guarito - Soccorritore], uno svelamento da stupore [Gabriele: Forza di Dio].

Insomma, sulle nuove avventure da intraprendere, il mondo invisibile ha uno speciale rapporto con l'umanità e il creato.

Nell’anima e nelle cose, siamo come guidati sulla strada giusta (in modo incessante, crescente, inatteso) anche attraverso le nostre ansie, ribellioni, crisi e dubbi.

Da Figlio di Davide a Figlio dell’uomo

La Chiesa è cattolica perché Cristo abbraccia nella sua missione di salvezza tutta l’umanità. Mentre la missione di Gesù nella sua vita terrena era limitata al popolo giudaico, «alle pecore perdute della casa d’Israele» (Mt 15,24), era tuttavia orientata dall’inizio a portare a tutti i popoli la luce del Vangelo e a far entrare tutte le nazioni nel Regno di Dio. Davanti alla fede del Centurione a Cafarnao, Gesù esclama: «Ora io vi dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli» (Mt 8,11). Questa prospettiva universalistica affiora, tra l’altro, dalla presentazione che Gesù fece di se stesso non solo come «Figlio di Davide», ma come «figlio dell’uomo» (Mc 10,33), come abbiamo sentito anche nel brano evangelico poc’anzi proclamato. Il titolo di «Figlio dell’uomo», nel linguaggio della letteratura apocalittica giudaica ispirata alla visione della storia nel Libro del profeta Daniele (cfr 7,13-14), richiama il personaggio che viene «con le nubi del cielo» (v. 13) ed è un’immagine che preannuncia un regno del tutto nuovo, un regno sorretto non da poteri umani, ma dal vero potere che proviene da Dio. Gesù si serve di questa espressione ricca e complessa e la riferisce a Se stesso per manifestare il vero carattere del suo messianismo, come missione destinata a tutto l’uomo e ad ogni uomo, superando ogni particolarismo etnico, nazionale e religioso. Ed è proprio nella sequela di Gesù, nel lasciarsi attrarre dentro la sua umanità e dunque nella comunione con Dio che si entra in questo nuovo regno, che la Chiesa annuncia e anticipa, e che vince frammentazione e dispersione.

(Papa Benedetto, allocuzione al Concistoro 24 novembre 2012)

La Libertà di Dio

Natanaele: un nome che significa "Dio ha dato". Questo Natanaele proveniva da Cana (cfr Gv 21, 2) ed è quindi possibile che sia stato testimone del grande "segno" compiuto da Gesù in quel luogo (cfr Gv 2, 1-11) […]

A Natanaele, Filippo aveva comunicato di aver trovato "colui del quale hanno scritto Mosè nella Legge e i Profeti: Gesù, figlio di Giuseppe, da Nazaret" (Gv 1, 45). Come sappiamo, Natanaele gli oppose un pregiudizio piuttosto pesante: "Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?" (Gv 1, 46a). Questa sorta di contestazione è, a suo modo, importante per noi. Essa, infatti, ci fa vedere che, secondo le attese giudaiche, il Messia non poteva provenire da un villaggio tanto oscuro come era appunto Nazaret (vedi anche Gv 7, 42). Al tempo stesso, però, pone in evidenza la libertà di Dio, che sorprende le nostre attese facendosi trovare proprio là dove non ce lo aspetteremmo. D'altra parte, sappiamo che Gesù in realtà non era esclusivamente "da Nazaret", ma che era nato a Betlemme (cfr Mt 2, 1; Lc 2, 4) e che ultimamente veniva dal cielo, dal Padre che è nei cieli.

Un'altra riflessione ci suggerisce la vicenda di Natanaele: nel nostro rapporto con Gesù non dobbiamo accontentarci delle sole parole. Filippo, nella sua replica, fa a Natanaele un invito significativo: "Vieni e vedi!" (Gv 1, 46b). La nostra conoscenza di Gesù ha bisogno soprattutto di un'esperienza viva: la testimonianza altrui è certamente importante, poiché di norma tutta la nostra vita cristiana comincia con l'annuncio che giunge fino a noi ad opera di uno o più testimoni. Ma poi dobbiamo essere noi stessi a venir coinvolti personalmente in una relazione intima e profonda con Gesù; in modo analogo i Samaritani, dopo aver sentito la testimonianza della loro concittadina che Gesù aveva incontrato presso il pozzo di Giacobbe, vollero parlare direttamente con Lui e, dopo questo colloquio, dissero alla donna: "Non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo" (Gv 4, 42).

Tornando alla scena di vocazione, l'evangelista ci riferisce che, quando Gesù vede Natanaele avvicinarsi esclama: "Ecco davvero un Israelita, in cui non c'è falsità" (Gv 1, 47). Si tratta di un elogio che richiama il testo di un Salmo: "Beato l'uomo ... nel cui spirito non c'è inganno" (Sal 32, 2), ma che suscita la curiosità di Natanaele, il quale replica con stupore: "Come mi conosci?" (Gv 1, 48a). La risposta di Gesù non è immediatamente comprensibile. Egli dice: "Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico" (Gv 1, 48b). Non sappiamo che cosa fosse successo sotto questo fico. È evidente che si tratta di un momento decisivo nella vita di Natanaele. Da queste parole di Gesù egli si sente toccato nel cuore, si sente compreso e capisce: quest'uomo sa tutto di me, Lui sa e conosce la strada della vita, a quest'uomo posso realmente affidarmi. E così risponde con una confessione di fede limpida e bella, dicendo: "Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d'Israele" (Gv 1, 49). In essa è consegnato un primo, importante passo nell'itinerario di adesione a Gesù. Le parole di Natanaele pongono in luce un doppio complementare aspetto dell'identità di Gesù: Egli è riconosciuto sia nel suo rapporto speciale con Dio Padre, di cui è Figlio unigenito, sia in quello con il popolo d'Israele, di cui è dichiarato re, qualifica propria del Messia atteso. Non dobbiamo mai perdere di vista né l'una né l'altra di queste due componenti, poiché se proclamiamo di Gesù soltanto la dimensione celeste, rischiamo di farne un essere etereo ed evanescente, e se al contrario riconosciamo soltanto la sua concreta collocazione nella storia, finiamo per trascurare la dimensione divina che propriamente lo qualifica.

[Papa Benedetto, Udienza Generale 4 ottobre 2006]

Dinamica della Vocazione: scoperta e dialogo

2. Una vocazione nella Chiesa, dal punto di vista umano, inizia con una scoperta, con il ritrovamento della perla di grande valore. Scopri Gesù: la sua persona, il suo messaggio, la sua chiamata. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato oggi, riflettiamo sulla chiamata di Gesù ai primi discepoli. La prima cosa che fece Andrea dopo aver incontrato Gesù fu di cercare suo fratello Simone e di dirgli: “Abbiamo trovato il Messia!”. In seguito Filippo, allo stesso modo, cercò Natanaele e gli disse: “Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella Legge e i Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret” (cf. Gv 1, 35-51).

Dopo la scoperta iniziale, segue un dialogo attraverso la preghiera, un dialogo tra Gesù e colui che ha ricevuto la chiamata, un dialogo che va oltre le parole e si esprime nell’amore.

Le domande sono una parte importante di tale dialogo. Per esempio, nel racconto evangelico della chiamata dei discepoli, ci viene detto che “quando Gesù si fu voltato ed ebbe visto che lo seguivano domandò loro: “Che cercate?”. Gli risposero: “Rabbì (che significa maestro), dove abiti?”. “Venite e vedrete”, rispose” (Gv 1, 38-39).

Quel che inizia come una scoperta di Gesù conduce a una maggiore comprensione e dedizione attraverso un devoto processo di domande e discernimento. Nel corso di tale processo, le nostre ragioni sono purificate. Ci troviamo di fronte a scottanti domande, quali: “Che stai cercando?” E ci ritroviamo persino a fare le domande di Gesù, come fece Natanaele: “Come mi conosci?” (Gv 1, 48). Solo dopo aver riflettuto con sincerità e onestà nel silenzio dei nostri cuori iniziamo a convincerci che il Signore ci sta realmente chiamando.

Anche allora, tuttavia, il processo di discernimento non è terminato. Gesù dice a noi quel che disse anche a Natanaele: “Vedrai cose maggiori di queste!” (Gv 1, 50). Per tutto il corso della vita, dopo aver fatto una sacra e immutabile promessa e dopo aver iniziato a servire in modo attivo il Signore, abbiamo ancora bisogno del dialogo di preghiera che approfondirà costantemente la conoscenza e l’amore per il nostro Signore Gesù Cristo.

[Papa Giovanni Paolo II, Discorso ai seminaristi americani 13 settembre 1987]

Un po’ scettico

Francesco ha rammentato la storia di Natanaele che «va a vedere colui che gli dicono sia il messia, un po’ scettico». A lui Gesù dice: «Io ti ho visto sotto l’albero di fico». Dunque, «sempre Dio ama per primo». Lo ricorda anche la parabola del figliol prodigo: «Quando il figlio, che aveva speso tutti i soldi dell’eredità del padre in una vita di vizi, torna a casa, si accorge che il papà lo stava aspettando. Dio sempre per primo ci aspetta. Prima di noi, sempre. E quando l’altro figlio non vuole venire alla festa, perché non capisce l’atteggiamento del papà, va il babbo a cercarlo. E così fa Dio con noi: ci ama per primo, sempre».

Così, ha rilanciato il Papa, «possiamo vedere nel Vangelo come ama Dio: quando noi abbiamo qualcosa nel cuore e vogliamo chiedere perdono al Signore, è lui che ci aspetta per dare il perdono».

Quest’anno della misericordia, ha affermato Francesco, «un po’ è anche questo: che noi sappiamo che il Signore ci sta aspettando, ognuno di noi» E ci aspetta «per abbracciarci, niente di più, per dire: “Figlio, figlia, ti amo. Ho lasciato che crocefiggessero mio Figlio per te; questo è il prezzo del mio amore; questo è il regalo di amore”».

Il Papa ha suggerito di pensare sempre a questa verità: «Il Signore mi aspetta, il Signore vuole che io apra la porta del mio cuore, perché lui è lì che mi aspetta per entrare». Senza condizioni.

Certo, qualcuno potrebbe dire: «Ma, padre, no, no, io avrei voglia, ma ho tante cose brutte dentro!». Chiara, in proposito, la risposta di Francesco: «È meglio! Meglio! Perché lui ti aspetta, così come tu sei, non come ti dicono che “si deve fare”. Si deve essere come sei tu. Ti ama così, per abbracciarti, baciarti, perdonarti».

Ecco, quindi, l’esortazione conclusiva del Papa, che ha invitato ad andare senza indugi dal Signore e dire: «Ma tu sai Signore che io ti amo». Oppure, se proprio «non me la sento, di dirla così: “Tu sai Signore che io vorrei amarti, ma sono tanto peccatore, tanto peccatrice”». Con la certezza che lui farà come il padre «col figliol prodigo che ha speso tutti i soldi nei vizi. Non ti lascerà finire il tuo discorso, con un abbraccio ti farà tacere: l’abbraccio dell’amore di Dio».

[Papa Francesco, s. Marta, in L’Osservatore Romano 09/01/2016]

Abbiamo in comune il lato eterno, e lo spostamento

Incarnazione: la vita grezza è colma di potenze

(Gv 1,1-18)

Secondo le culture antiche, Logos-Sarx è un accostamento ardito e impossibile. Eppure segna la differenza tra religiosità e Fede.

Incarnazione: la vita grezza è colma di potenze.

Il nostro lato eterno - che ha piantato tenda in noi - manda le cose affinché percependo, accogliendo, diventando consapevoli, possiamo preparare lo sviluppo dell’anima, della nostra Casa.

Sarebbe impossibile imboccare la strada della Felicità piena se non raggranellassimo e assumessimo ogni briciola del nostro essere sparso nel mondo e nel tempo, rendendo significativi e divini ogni attesa, qualsiasi istante, tutte le oscillazioni anche infrante.

Il Logos ha innumerevoli Semi già piantati in noi: sono tutte polarità energetiche plasmabili, non cristalline: punti di tensione.

Molti di essi apparentemente malfermi, ma che riavviano alla destinazione della completezza.

[Ogni conversione ha la sua radice nella percezione del difetto d’essere: è l’insoddisfazione che ci spinge a partire].

Provvisorietà chiamate a divenire punti fermi - poi di nuovo traballanti, perché solo attraverso processi di fluttuazione s’innescano le dinamiche che guideranno alla crescita totale (con altri momenti di Esodo).

Come suggerisce un aforisma Zen [raccolto in Ts’ai Ken T’an]: «L’acqua troppo pura non ha pesci».

Già qui e ora prosperiamo sulla terra d’una preziosa semente del Verbo. La sua Tenda autentica è ‘in-noi’ e in tutti i moventi.

Dunque la «Luce degli uomini» (v.4) non sarà più - secondo i convincimenti del tempo - l’arida normativa della Legge, bensì la «Vita» nella sua completa pienezza. Spontanea, reale e poco rifinita: cruda, perciò colma di potenze.

«E la Luce splende nella tenebra» (v.5)!

Proprio come una pianta, che non attecchisce né espande in ambiente distillato.

Per accogliere il sempre nuovo e spumeggiante, bisogna consentire l’accesso a tutti i nostri “ospiti” dell’anima - che ci faranno incontrare noi stessi; persino le nevrosi.

Colui che Vive propone un Esodo profondo, per diventare sempre rinati. L’andare dell’uomo non è sottomesso a un Padrone unilaterale.

Non più ‘alture’ precisamente denominate; luoghi inaccessibili e lontani dove andare - pena l’esclusione - bensì Immagini e Somiglianza di un Dio che giunge a trovarci in Casa, lì dove siamo.

Saranno le stesse marginalità incontrate dentro - ormai senza isterismi - a indicarci infallibilmente le periferie esistenziali altrui, che siamo chiamati a frequentare, rigenerare, sublimare, spostare, far risorgere.

La nuova relazione con Dio non è più fondata sulla purità discrepante e sull’obbedienza, profusa verso precetti rigidi e tradizioni o mode indiscutibili.

Piuttosto, nelle vicende personali e nella convivialità delle differenze, ecco subentrare la Somiglianza con il Verbo.

È il Sogno di ciascuno e tutti - in Cristo già introdotti nel Seno dell’Eterno convincente e amabile perché ‘comprensivo’ dell’Essere; non nel modo di paternalismi alla fine bonariamente elargiti.

Abbiamo in comune lo ‘Spostamento’. «Parola» Fine sull’univocità.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Come inizi le giornate? Accogli i tuoi ospiti (perfino il vuoto)? O li affronti con eccesso di giudizio?

[2.a Domenica di Natale, 4 gennaio 2026]

Incarnazione: ricca Dimora dei poveri Semi

La potenza della vita grezza

(Gv 1,1-18)

Gialal al-Din Rumi, mistico e lirico persiano del XIII sec. (fondatore della confraternita sufi dei dervisci) scrive nel suo componimento «La Locanda»:

L’essere umano è una locanda,

ogni mattina arriva qualcuno di nuovo.

Una gioia, una depressione, una meschinità,

qualche momento di consapevolezza arriva di tanto in tanto,

come un visitatore inatteso.

Dài il benvenuto a tutti, intrattienili tutti!

Anche se c’è una folla di dispiaceri

che devasta violenta la casa

spogliandola di tutto il mobilio,

lo stesso, tratta ogni ospite con onore:

potrebbe darsi che ti stia liberando

in vista di nuovi piaceri.

Ai pensieri tetri, alla vergogna, alla malizia,

vai incontro sulla porta ridendo,

e invitali a entrare.

Sii grato per tutto quel che arriva,

perché ogni cosa è stata mandata

come guida dell’aldilà.

Riconosciamo in questa poesia-emblema alcune chiavi di volta del discernimento, sottese ai paradossi esistenziali della teologia dell’Incarnazione.

Un mistico sufi aiuta a comprendere le colonne portanti del nostro Cammino, assai meglio di tante dottrine evasive a senso unico.

Sono identiche leggi dell’anima già espresse nel celebre Prologo del quarto Vangelo: la vita grezza è colma di potenze.

Sintesi di tematiche di fondo che specificano la Vita nello Spirito a paragone dell’esperienza religiosa comune.

Incarnazione: i nostri fulcri più intimi distinguono l’avventura della Fede dall’esistenza unilaterale del credente in Dio.

Svegliandoci al mattino, ecco nel nostro “albergo” spuntare un nuovo arrivo - non sempre palesemente edificante.

Ma nella reception di locanda a molte stanze dev’esserci accoglienza, affinché l’incontro non programmato possa aprirci, divenire un aspetto, o motivo e motore dell’Incontro decisivo - forse anch’esso inatteso.

Accadimenti, situazioni, intuizioni, consigli, relazioni, emozioni anche strampalate, nuove consapevolezze, altri progetti che non avevamo prima immaginato o semplicemente inespressi, vengono a trovarci e ci lasciano stupiti.

Gli ospiti vanno accolti, hanno la loro dignità e tutti esprimono lati di noi stessi: siamo tenuti a dare a ciascuno di loro un benvenuto; persino alle rabbie, alle tristezze, alle paure.

I missionari sanno bene che i dubbi sono più fecondi delle certezze, e che l’insicurezza è più sicura di tutte le “sicurezze“.

La folla degli ospiti può rimettere in discussione quanto c’è nella nostra dimora o locanda, e spazzare via tutto o in parte - persino le fondamenta.

Avendo pazienza di onorare ogni inquilino - fossero ricordi antichi o utopie da scapicollo - prepareremo l'anima a un’esperienza di pienezza di essere, lanciata dai nostri stessi bassifondi (letame divenuto territorio di germogli).

A partire dal rispetto dei nostri confini diversi e a motivo di essi, ogni presenza nuova o che si riaffaccia ci concentra sull’ascolto di tutto il marasma che siamo - caos che prepara le delizie che ci appartengono, e solo così coinvolgono.

Il nostro lato eterno - che ha piantato tenda in noi - manda le cose affinché percependo, accogliendo, diventando consapevoli, possiamo preparare lo sviluppo dell’anima, della nostra Casa.

Evoluzione i cui principi [e occasioni di scatto in avanti verso il completamento della nostra personalità piena e divina] semplicemente troviamo innati, dentro, e non in adesioni estrinseche - tipiche della civiltà dell’esterno e di non poche espressioni di fede ridotta a religione.

Il Prologo di Gv non fa che ribadire i pilastri eterni di una Sapienza rivelata ma naturale, alla portata di tutti perché narra l’amore, anche nel cammino interiore; difficile da capire solo per chi si lascia influenzare da opinioni e catechismi a codice, abbreviati.

Il Vangelo rassicura: è Notizia a nostro favore, perché dona coscienza che i “signori” che sopraggiungono sono Doni che ripuliscono la dimora, e se la buttano all’aria è solo per rinforzare la nostra essenza, cesellando una irripetibile Vocazione: quella in grado di recuperare ogni brandello della nostra storia e farne un capolavoro.

Sarebbe impossibile imboccare la strada della Felicità piena se non raggranellassimo e assumessimo ogni briciola del nostro essere sparso nel mondo e nel tempo, rendendo significativi e divini ogni attesa, qualsiasi istante, tutte le oscillazioni anche infrante.

Il Logos ha innumerevoli Semi già piantati in noi: sono tutte polarità energetiche plasmabili; non cristalline. Punti di tensione. Molti di essi apparentemente malfermi, ma che riavviano alla destinazione della completezza.

Provvisorietà chiamate a divenire punti fermi - poi di nuovo traballanti, perché solo attraverso processi di fluttuazione s’innescano le dinamiche che guideranno alla crescita totale - con altri momenti di Esodo.

Come suggerisce un aforisma Zen [raccolto in Ts’ai Ken T’an]: «L’acqua troppo pura non ha pesci».

Gv non scrive che il Logos divenne “uomo”, bensì «carne» nell’accezione semitica di un essere pieno di limiti, incompiuto; per questo votato alla ricerca incessante di senso, parziale sino alla morte.

La debolezza di donne e uomini non è redenta ammirando un modello eroico e imitandolo fuori scala, ma in un processo di recupero di tutto l’essere e della nostra storia.

Non esistono Doni dello Spirito che non passino per la dimensione umana.

Già qui e ora prosperiamo sulla terra d’una preziosa semente del Verbo. La sua Tenda autentica è in-noi e in tutti i moventi.

Più riusciamo a portare al massimo la nostra realtà creaturale e umanizzante, più saremo sul cammino verso la condizione divina. Radicati sulla terra dell’inestimabile stirpe generata dal Logos.

Per farci coscienti e dilatare la vita, l’Eterno chiede che ospitiamo le proposte con cui irrompe, all’unico scopo non di condizionare ma di completarci, e incrementare l’autostima con cui affrontiamo il presente e attiviamo futuro, faccia a faccia.

Non lo faremo diventando vincenti, ma accogliendo quel che viene dalla Provvidenza, dalle persone e dalle emozioni (perfino dai disagi) senza pregiudizio - neppure quello del sembrare sempre accompagnati da molta gente, facendosi vedere all’esterno sicuri, forti, performanti.

Sceneggiate che invadono la vita e tolgono la Percezione essenziale dell’essere presenti agli atti minimi e alle relazioni, al guardare dentro e fuori. Coscienza nitida di sé, dell’umano, del mondo che guida verso la nostra direzione e la nostra vera natura.

Non le Dieci Parole - tipica categoria semitica - ma l’Unica Parola inclusiva, Sogno e Senso della Creazione, sono a fondamento dell’Opera del Padre.

Il Logos che attecchisce è qualitativo, non parziale, né incentrato su un unico nome: Uno perché Unitario.

La vicenda di Gesù di Nazaret suggerisce che il peccato è stato stracciato, ossia: l’imperfezione non è un ostacolo alla comunione col Cielo, bensì una molla.

I malesseri non ci rendono inadeguati: mettono in cammino.

Il Signore ha annientato il senso d’insufficienza della condizione carnale e l’umiliazione delle distanze incolmabili.

Il progetto “iniziale” del Creatore è di partecipare la sua stessa Vita a tutta l'umanità. In tal guisa, il Signore s’introduce nel mondo con fiducia, senza timore di contaminarsi, né tagli e separazioni - pregiudizio tipico della mentalità arcaica.

Il Disegno di Salvezza si concretizza e ha la sua vetta nella difesa, promozione, espansione della nostra qualità di vita relazionale.

Dunque: «Luce degli uomini» (v.4) non sarà più - secondo i convincimenti del tempo - l’arida normativa della Legge, bensì la «Vita» nella sua completa pienezza. Spontanea, reale e poco rifinita: cruda, perciò colma di potenze.

Scrive il Tao Tê Ching (xix), che reputa esteriori le più celebrate virtù: «Insegna che v’è altro cui attenersi: mostrati semplice e mantieniti grezzo».

Commenta il maestro Wang Pi: «Le qualità formali sono del tutto insufficienti».

E il maestro Ho-shang Kung aggiunge: «Tralascia il regolare e il creare dei santi; torna a quel che era al Principio».

Così nei percorsi di Fede non sarà più l’esteriorità o la convenzione a dettare il cammino e il senno, nel discernimento degli spiriti.

Ciascuno ha il suo desiderio innato di realizzazione e totalità di espressione: questo l’unico criterio del nostro sentiero.

Tale resterà la Luce intima che guida i nostri passi; questa la Parola dell’Amico invisibile che ci conduce e fa da canone.

«E la Luce splende nella tenebra» (v.5)!

Proprio come una pianta, che non attecchisce né espande in ambiente distillato.

Dunque ciò che non ha o limita la vita non procede da Dio, il Vivente, promotore di tutto quanto esprime e dispiega esuberanza.

Nostra Vocazione è porsi al fianco della vita integrale, coi suoi lati opposti che fanno Alleanza.

Le religioni non accolgono tutti gli ospiti [essi si riveleranno assai più fertili di come immaginiamo] che bussano all’albergo interiore.

Ma non è coi parametri del pensiero consolidato che si può capire o scoprire cosa è Vita completa, perché la vita è sempre espansiva, rigogliosa e nuova, colma di sfaccettature.

Ecco la necessità di un cambio continuo, dall’antico.

Insomma, Principio unico non negoziabile è il bene reale dell’uomo concreto; il resto sfugge alle nostre previsioni.

Rischio classico è che: nel nome di un Dio del passato [dottrina, vezzi, discipline, consuetudini, modi di pensare e fare] non ci si accorga e non si riconosca l’invito, l’energia empatica; la virtù divina che sporge Presente.

Per accogliere il sempre nuovo e spumeggiante, bisogna consentire l’accesso a tutti i nostri “ospiti” dell’anima - che ci faranno incontrare noi stessi; persino le nevrosi.

Colui che Vive propone un Esodo profondo, per diventare sempre rinati. L’andare dell’uomo non è sottomesso a un Padrone, neppure celeste.

Non esistiamo “per” Dio, come si crede e predica nelle vetuste devozioni. Esse c’intasano di forme esterne o intimiste; bloccano lo sviluppo della personalità.

Non lasciano attingere alle “nostre” stesse forze.

Il Padre chiede di essere accolto, non obbedito. Così vivremo di Lui, e con Lui e come Lui andremo a incontrare i fratelli, riuscendo a farci anche Alimento in favore del prossimo - senza forzature irrequiete che spersonalizzano.

Ecco all’opera i nuovi Santuari di carne e sangue che hanno sostituito, soppiantato, quello di pietra.

Presenze, Luoghi d’incontro fra storia, gioia e vertigine; tra natura umana e divina. Centri d’irradiazione dell’Amore senza condizioni - né riduzioni.

Non più alture precisamente denominate, luoghi inaccessibili e lontani dove andare - pena l’esclusione - bensì immagini e somiglianza di un Dio che giunge a trovarci in Casa, lì dove siamo.

Saranno le stesse marginalità incontrate dentro - ormai senza isterismi - a indicarci infallibilmente le periferie esistenziali altrui, che siamo chiamati a frequentare, rigenerare, sublimare, spostare, far risorgere.

La nuova relazione con Dio non è più fondata sulla purità discrepante e sull’obbedienza, profusa verso precetti rigidi e conformismi indiscutibili.

Piuttosto, nelle vicende personali e nella convivialità delle differenze subentrerà la Somiglianza al Verbo.

Confessava il patriarca Atenagora:

«Noi abbiamo bisogno del Cristo, senza di lui non siamo niente. Ma lui ha bisogno di noi per agire nella storia. L’intera storia dell’umanità dalla risurrezione in poi, e persino dalle origini in poi, costituisce una sorta di pan-cristianesimo. L’antica alleanza comporta tutta una serie di alleanze che ancor oggi sussistono l’una a fianco dell’altra. E così l’alleanza di Adamo, o meglio di Noè, sussiste nelle religioni arcaiche, quelle dell’India in special modo, con il loro simbolismo cosmico [...]

Noi sappiamo che la luce irradia da un volto. Ci voleva l’alleanza di Abramo, ed era necessario che si rinnovasse nell’Islam. Quella di Mosè sussiste nel giudaismo [...]

Ma il Cristo ha ricapitolato tutto. Il Logos che si è fatto carne è colui che crea l’universo e vi si manifesta, ed è pure la Parola che guida la storia attraverso i profeti [...]

Per questo io considero il cristianesimo la religione delle religioni, e mi capita di dire che appartengo a tutte le religioni».

È il Sogno di ciascuno e tutti, in Cristo già introdotti nel Seno dell’Eterno convincente e amabile, perché Comprensivo [non nel senso del paternalismo alla fine bonariamente elargito, ma dell’Essere].

Come ha sottolineato Papa Francesco:

«Nella vita porta frutto non chi ha tante ricchezze, ma chi crea e mantiene vivi tanti legami, tante relazioni, tante amicizie attraverso le diverse “ricchezze”, cioè i diversi Doni di cui Dio l’ha dotato».

Solo così diverremo - noi tutti nel Figlio - speciali Eventi del Verbo-carne: pesci piccoli, ma con pieno diritto alla sopreminenza del Logos... corifei di recuperi impossibili.

Abbiamo in comune lo spostamento. «Parola» Fine sull’univocità.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Come inizi le giornate? Accogli i tuoi ospiti (perfino il vuoto)? O li affronti con eccesso di giudizio?

Luce e Tesoro

Scintilla di bellezza e umanesimo, o senza futuro

(Gv 8,12-20)

In tutte le religioni il termine Luce viene usato come metafora delle forze del bene.

Sulla bocca di Gesù [presente nei suoi intimi] il medesimo vocabolo sta a indicare un compimento dell'umanità (persino dell’istituzione religiosa) secondo il progetto divino, riconoscibile nella sua stessa Persona.

La distinzione fra Luce e tenebra in Cristo non è in qualche modo paragonabile al binomio dualista più convenzionale - circa il bene e il male. L'attività del Creatore è poliedrica.

Il termine evangelico dunque non designa alcuna staticità di giudizio fisso su quanto viene usualmente valutato come “fiaccola” oppure “ombra”, “corretto” o “sbagliato” e così via.

C’è spazio per nuove percezioni e rielaborazioni. Né siamo chiamati sempre a lottare contro tutto il resto, e le passioni.

Le classiche valutazioni morali, devote o religiose generali vanno superate, perché restano in superficie e non colgono il nocciolo dell’essere e del divenire umanizzante.

Non di rado le cose più preziose sorgono proprio da ciò che disturba il pensiero omologato.

La stessa mente che crede di stare solo nella luce è una mente unilaterale, parziale, malata; legata a un’idea, quindi scadente.

Dio sa che sono le incompletezze a lanciare l’Esodo, possono essere le insicurezze a non farci sbattere contro i modelli… i quali ci fanno perdere ciò che siamo.

Le energie che investono la realtà creata hanno infatti una radice potenziale del tutto positiva.

I tramonti preparano altri percorsi, le ambivalenze danno il “la” a recuperi e crescite impossibili.

«Luce» era nel giudaismo il termine che designava il cammino retto dell'umanità secondo Legge, senza eccentricità né declino.

Ma con Gesù non è più la Torah che fa da guida, bensì la vita stessa [Gv 1,4: «La Vita era la Luce degli uomini»] che si caratterizza per la sua difforme complessità.

Così, anche il «mondo» - ossia (in Gv) anzitutto il complesso dell’istituzione (tanto pia e devota) ormai installata e corrotta: essa deve tornare a una Guida più sapiente, che rischiari l’esistenza reale.

L’appello che la Scrittura ci rivolge è molto pratico e concreto.

Ma nei contesti dotati di una forte struttura di mediazione fra Dio e l’uomo, la spiritualità spesso inclina al legalismo degli adempimenti consueti.

Gesù non è per le grandi parate, né per soluzioni che ammantino la vita della gente di misticismo, fughe, riti o astinenze.

Tutto questo è stato forse anche il tessuto di buona parte della spiritualità medievale - e quella assidua, rituale e beghina dei tempi andati.

Ma nella Bibbia i servitori di Dio non hanno l’aureola. Sono donne e uomini inseriti normalmente nella società, persone che conoscono i problemi del quotidiano: il lavoro, la famiglia, l’educazione dei figli...

I professionisti del sacro invece cercano di mettere un bel vestitino a cose assai poco nobili - talora a menti astute e cuori perversi. Coltivati dietro il magnificente perbenismo dei paraventi e degli incensi.

Per fare ciò, Gesù capisce di dover cacciare fuori sia mercanti che clienti (Gv 2,13-25) e soppiantare i bagliori fatui del grande Santuario.

Durante la festa delle Capanne, nei cortili del Tempio di Gerusalemme si accendevano enormi lampioni.

Uno dei riti principali consisteva nell’allestire una mirabile processione notturna con le faci accese - e nel far rifulgere le grandi lampade (esse sopravanzavano le mura e illuminavano tutta Gerusalemme).

Era il contesto adeguato per proclamare la Persona stessa del Cristo quale autentica Parola sacra e umanizzante, luogo dell’incontro con Dio e fiaccola della vita. Nulla di esterno e retorico-tutto-apparenza.

Ma in quel “mondo santo” segnato dall’intreccio fra epopea, religione, potere e interesse, il Maestro si staglia - con evidenza contraria - proprio nel luogo del Tesoro (baricentro reale del Tempio, v.20) come vero e unico Punto estremo che squarcia le tenebre.

Il Signore invita a fare nostro il suo stesso cammino acutamente missionario: dal sacrario di pietra al cuore di carne, gratuito come quello del Padre.

Appello limpido e Domanda intima che mai si spegne: la sentiamo ardere viva senza consumarsi.

Non c’è da temere: l’Inviato non è solo. Non testimonia se stesso, né le proprie manie o squilibri utopici: la sua Chiamata per Nome si fa Presenza divina - Origine, Cammino, “Ritorno” autentico.

Sembriamo dei pellegrini ed esiliati che non sanno stare al “mondo”? Ma ciascuno di noi è (nella Fede) come Lui-e-il-Padre: Maggioranza schiacciante.

Per Fede, nella Luce autentica: Aurora, Sostegno, Amicizia e balzo inequivocabile, invincibile, che squarcia le caligini.

Sprizza dal nucleo, assumendo le stesse ombre e rinascendo; portando i nostri lati oscuri accanto alle radici.

Luogo intimo e tempo (fuori di ogni età) da cui scatta la Chiesa in uscita: eccola dai monili e dalle sagrestie, alle periferie... Scintilla di bellezzza e umanesimo, o senza futuro

E dalla società sacrale dell’esterno, alla Perla nascosta che genuinamente connette il presente col “senza tempo” del Gratis - anche se qua e là mette in crisi tanta teologia dal significato precettistico, avido e furbetto, non plurale né trasparente.

In fondo, tutto semplice: il benessere pieno e l’integrità dell’uomo sono più importanti del “bene” unilaterale della dottrina e dell’istituzione - che la propugna senza neanche crederci.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

In quali situazioni mi considero “Testimone”?

Cosa è fiaccola ai miei passi? Chi è la mia Luce Presente?

Mistica della Coversione-Luce: gli spazi inediti della crescita

Attendere e accogliere (il gusto di Dio, nella Rinascita)

(Gv 12,44-50)

«Chi disprezza me e non riceve le mie parole, ha chi lo giudica: la Parola che ho detto, quella lo giudicherà nell’ultimo giorno» (v.48).

«E conosco che il suo Comandamento è Vita dell’Eterno. Le cose dunque che io annuncio, come mi ha dette il Padre, così annuncio» (v.50).

Siamo al termine del Libro dei Segni (Gv 2-12) cui segue il tempo cosiddetto de l’Ora.

Il passo di Vangelo particolare di Gv 12 fa come da inclusione al Prologo, e introduce al dramma finale di Cristo - con tutto il peso dell’incredulità già percepita.

Ma è un’impronta primordiale, anche per noi, generati alla vita dall’animazione nello Spirito del Figlio, per essere inviati all’Annuncio (della somiglianza, non dell’obbedienza).

Come Lui siamo in Dio, e insieme... per le donne e gli uomini di ogni tempo e cultura.

Dunque il «grido» di Gesù (v.44) è un «clamore» privilegiato, di autopresentazione decisiva, nonché d’inaudita rivelazione della stessa Vita dell’Eterno già qui presente (v.50) dentro noi stessi.

Colui che agisce in nome dell’Amore sorgivo, fa trapelare la Novella lieta di risurrezione e liberazione, e l’approvazione definitiva del Padre.

Non siamo più al mondo in funzione di Dio (come nelle religioni) bensì viviamo con Lui e di Lui - per il Messaggio e la Missione: completa umanizzazione, emancipazione, redenzione degli uomini.

Padre e Figlio sono Uno. Gesù riflette Dio, lo avvicina a noi; ce lo svela e comunica, senza divario.

Così per noi «Vedere» Cristo significa credergli, ossia cogliere l’esito glorioso di una vita che sembrava destinata all’insignificanza.

La Luce imprescindibile del Signore non solo dirada le tenebre, ma le scopre, le incontra e trasforma dal di dentro. E l’incredulità diventa Fede - come un Grembo di gestazioni, doni di nuova Creazione.

La nostra sorte e qualità di vita credente si decide in modo serrato nel confronto tra due moti: vita pia, o Visione-Fede. Quest’ultima in grado di sprigionare dilatazioni e imperativi ministeriali.

Tale dilemma fa da discrimine: tra vita da salvati fin d’ora, e dubbio sul destino futuro. Interrogativo tipico della spiritualità vuota - o di visioni romantiche che dopo i primi entusiasmi portano a brancolare nel buio, nell’insoddisfazione.

L’adesione originale a Cristo è in stato di Compito, germinato in seno - non progettato a tavolino né preparato in disparte senza i volti, le vie, e con la sola storia nazionale o locale - ovvero i manierismi.

In Cristo non ci teniamo avidamente aggrappati a noi stessi, all’ambiente conforme, ai saperi antichi o alla moda più rassicuranti. Siamo disposti a un itinerario di continui inizi, come sulla scia d’immagini-guida (cangianti, ma che sanno dove andare).

Incontreremo l’Azione di Dio che salva... proprio nei territori inattesi, i quali trasbordano fuori del santuario delle abitudini. E nei modi che sorvolano i nostri vecchi propositi - pur in se stessi confessanti, plausibili, o addirittura nobili.

La Legge zeppa di verdetti cesellati nei minimi dettagli è superata (v.47). Cristo non è venuto per accusare d’inadeguatezza e mettere in castigo: al contrario, per farci diventare inventori di strade - e inaudite Fiaccole.

Criterio di “giudizio” è la Parola e la sua Persona, trasparenza del Padre - coincidenza assoluta, genuina e libera. Egli come l’Eterno viene per la Vita eccedente; e nuova Luce.

Non considerarlo come sigillo d’eccezione, passo e ritmo da reinterpretare, e non dargli spazio come tratto intrinseco, motivo e motore, significa disperdere invano le migliori energie - che ci fanno sì vagare, ma per guidare a pienezza.

Il mondo non è tutto qui: c’è un Chiarore (v.46) che fa sentire a casa e può diradare ogni disturbo, chiusura e tenebra.

Questa la grande “conversione”, la mentalità da rinnovare, godendo appieno della Chiamata.

La vita in Cristo non è - come in varie forme religiose arcaiche - ristretta contro se stessi e il mondo.

Essa è far valere l’Azione del Padre (vv.43-44.49-50) il quale ha disposto che persino le eccentricità, le fatiche, i disagi possano veicolarci l’idea, il gusto, d’una diversa realizzazione; aprire spazi di crescita inespressa.

L’Amico interiore conduce misteriosamente a sgretolare l’io orgoglioso che si precipita ad aggiustare secondo opinione convenzionale e altrui - affinché ci lasciamo irraggiare.

È tale Sé eminente e intenso d’unicità che farà cogliere la strabiliante (impossibile) fecondità della vittoria nella sconfitta, del trionfo attraverso la perdita, della vita fra segni di morte.

Smagrendo l’Appello del buio rischiamo di allontanarne la nuova Luce, un’ulteriore genesi di noi stessi, una evoluzione differente dalle solite attese - che davvero ci conforterebbe e realizzerebbe con efficacia.

Smarrendo la percezione delle ferite rischiamo di annientare il processo di guarigione e rinascita dell’anima.

Questa la nuova decisiva Conversione: il vero svuotarsi dei propri piani, idee e gusti, per ispirarsi all’impensabile Opera divina in noi - che non vuole indebolire l’io ma rafforzarlo con altre capacità.

La pienezza di Luce straordinaria è in Cristo un’abnegazione semplice (ma a rovescio): concedere spazio e tempo a quella Totalità che non prende il sopravvento sulla Persona.

Come in Gesù, poi consentirà di donare autenticità e assai più di minime luci vacillanti, prodotti d’un piccolo cervello (che non evolve).

Spicciarsi a lottare coi sintomi finisce per cronicizzarli - con la droga dei rimedi antichi o immediatamente a portata di mano.

Ci farebbe diventare esterni e spegnere la Genesi interiore, che tintinna con l’Opera che Viene.

In Cristo conosciamo il segreto della conversione accogliente: il regno che non vediamo può prendersi cura di noi e del mondo (vv.47-48).

È questo rimando al Mistero (che chiama) quel Seme congenito che realizza l’evoluzione del cosmo e di ciascuno, perché possiede il Senso dell’autenticità sorgiva - ed essa farà il suo Frutto.

Nella Fede «favilla, / che si dilata in fiamma poi vivace / e come stella in cielo in me scintilla» (Dante, Paradiso c.XXIV).

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Quale luce prevedevi ti curasse e viceversa ha cronicizzato la tua situazione? Quale stampella esterna ti ha assuefatto e reso zoppo?

Dopo il frastuono, cogliere l’Impronta

Cari fratelli e sorelle,

la liturgia ripropone oggi alla nostra meditazione lo stesso Vangelo proclamato nel giorno di Natale, cioè il Prologo di San Giovanni. Dopo il frastuono dei giorni scorsi con la corsa all’acquisto dei regali, la Chiesa ci invita nuovamente a contemplare il mistero del Natale di Cristo, per coglierne ancor più il significato profondo e l’importanza per la nostra vita. Si tratta di un testo mirabile, che offre una sintesi vertiginosa di tutta la fede cristiana. Parte dall’alto: "In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio" (Gv 1,1); ed ecco la novità inaudita e umanamente inconcepibile: "Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi" (Gv 1,14a). Non è una figura retorica, ma un’esperienza vissuta! A riferirla è Giovanni, testimone oculare: "Noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità" (Gv 1,14b). Non è la parola dotta di un rabbino o di un dottore della legge, ma la testimonianza appassionata di un umile pescatore che, attratto giovane da Gesù di Nazareth, nei tre anni di vita comune con Lui e con gli altri apostoli ne sperimentò l’amore – tanto da autodefinirsi "il discepolo che Gesù amava" –, lo vide morire in croce e apparire risorto, e ricevette poi con gli altri il suo Spirito. Da tutta questa esperienza, meditata nel suo cuore, Giovanni trasse un’intima certezza: Gesù è la Sapienza di Dio incarnata, è la sua Parola eterna fattasi uomo mortale.

Per un vero Israelita, che conosce le sacre Scritture, questo non è un controsenso, anzi, è il compimento di tutta l’antica Alleanza: in Gesù Cristo giunge a pienezza il mistero di un Dio che parla agli uomini come ad amici, che si rivela a Mosè nella Legge, ai sapienti e ai profeti. Conoscendo Gesù, stando con Lui, ascoltando la sua predicazione e vedendo i segni che Egli compiva, i discepoli hanno riconosciuto che in Lui si realizzavano tutte le Scritture. Come affermerà poi un autore cristiano: "Tutta la divina Scrittura costituisce un unico libro e quest’unico libro è Cristo, parla di Cristo e trova in Cristo il suo compimento" (Ugo di San Vittore, De arca Noe, 2, 8). Ogni uomo e ogni donna ha bisogno di trovare un senso profondo per la propria esistenza. E per questo non bastano i libri, nemmeno le sacre Scritture. Il Bambino di Betlemme ci rivela e ci comunica il vero "volto" di Dio buono e fedele, che ci ama e non ci abbandona nemmeno nella morte. "Dio, nessuno lo ha mai visto – conclude il Prologo di Giovanni –: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato" (Gv 1,18).

La prima ad aprire il cuore e a contemplare "il Verbo che si fece carne" è stata Maria, la Madre di Gesù. Un’umile ragazza di Galilea è diventata così la "sede della Sapienza"! Come l’apostolo Giovanni, ognuno di noi è invitato ad "accoglierla con sé" (Gv 19,27), per conoscere profondamente Gesù e sperimentarne l’amore fedele e inesauribile. E’ questo il mio augurio per ognuno di voi, cari fratelli e sorelle, all’inizio di questo nuovo anno.

[Papa Benedetto, Angelus 4 gennaio 2009]

Logos e Sapienza

1. Nella precedente catechesi abbiamo mostrato, sulla base dei Vangeli sinottici, come la fede nella figliolanza divina di Cristo si vada formando per rivelazione del Padre nella coscienza dei suoi discepoli e ascoltatori, e prima di tutto nella coscienza degli apostoli. A creare la convinzione che Gesù è il Figlio di Dio nel senso stretto e pieno (non metaforico) di questa parola, contribuisce soprattutto la testimonianza dello stesso Padre, che “rivela” in Cristo il suo Figlio (“il Figlio mio”) tramite le teofanie che ebbero luogo al battesimo nel Giordano e poi durante la trasfigurazione sul monte. Abbiamo pure visto come la rivelazione della verità sulla figliolanza divina di Gesù raggiunga per opera del Padre le menti e i cuori degli apostoli, come appare nelle parole di Gesù a Pietro: “Né la carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli” (Mt 16, 17).

2. Alla luce di questa fede nella divina figliolanza di Cristo, fede che dopo la risurrezione acquistò una forza molto maggiore, bisogna leggere tutto il Vangelo di Giovanni, e particolarmente il suo Prologo (Gv 1, 1-18). Esso è una singolare sintesi che esprime la fede della Chiesa apostolica: di quella prima generazione di discepoli, alla quale era stato dato di avere contatti con Cristo, sia in modo diretto, sia mediante gli apostoli che parlavano di ciò che avevano personalmente ascoltato e visto e in cui scoprivano l’attuazione di tutto ciò che l’Antico Testamento aveva predetto di lui. Ciò che già era stato rivelato precedentemente, ma in un certo senso era coperto con un velo, ora, alla luce dei fatti di Gesù, e specialmente in base agli eventi pasquali, acquistava trasparenza, diventava chiaro e comprensibile.

In questo modo il Vangelo di Giovanni (che tra i quattro Vangeli è stato scritto per ultimo) costituisce in un certo senso la più completa testimonianza su Cristo come Figlio di Dio - Figlio “consostanziale” al Padre. Lo Spirito Santo, promesso da Gesù agli apostoli, il quale doveva “insegnar loro ogni cosa” (cf. Gv 14, 26), permette davvero all’evangelista “di scrutare le profondità di Dio” (cf. 1 Cor 2, 10) e di esprimerle nel testo ispirato del Prologo.

3. “In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste” (Gv 1, 1-3). “E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità” (Gv 1, 14) . . . “Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto” (Gv 1, 10-11). “A quanti però l’hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati” (Gv 1, 12-13). “Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato” (Gv 1, 18).

4. Il Prologo di Giovanni è certamente il testo chiave, nel quale la verità sulla divina figliolanza di Cristo trova la sua piena espressione. Colui che nel tempo “si fece carne” cioè uomo, è dall’eternità il Verbo stesso, cioè il Figlio unigenito: il Dio “che è nel seno del Padre”. È il Figlio “della stessa sostanza del Padre”, è “Dio da Dio”. Dal Padre riceve la pienezza della gloria. Egli è il Verbo “per mezzo del quale tutto è stato fatto”. E perciò tutto quello che esiste deve a lui quel “principio”, di cui parla il Libro della Genesi (cf. Gen 1, 1) il principio dell’opera della creazione. Lo stesso eterno Figlio, quando viene nel mondo come “Verbo che si fece carne” porta con sé all’umanità la pienezza “di grazia e di verità”. Porta la pienezza di verità perché istruisce sul Dio vero che “nessuno ha mai visto”. E porta la pienezza di grazia, perché a tutti coloro che lo accolgono, dà la forza di rinascere da Dio: di diventare figli di Dio. Purtroppo, constata l’evangelista, “il mondo non lo riconobbe” e anche se “venne fra la sua gente”, molti “non l’hanno accolto”.

5. La verità contenuta nel Prologo giovanneo è la stessa che troviamo in altri libri del Nuovo Testamento. Così per esempio leggiamo nella Lettera “agli Ebrei” che Dio “in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. Questo Figlio, che è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza e sostiene tutto con la potenza della sua parola, dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, si è assiso alla destra della maestà nell’alto dei cieli” (Eb 1, 2-3).

6. Il Prologo del Vangelo di Giovanni (come per altro verso la Lettera agli Ebrei), esprime dunque sotto forma di allusioni bibliche, il compimento in Cristo di tutto ciò che è stato detto nell’antica alleanza, iniziando dal Libro della Genesi attraverso la legge di Mosè (cf. Gv 1, 17) e i profeti fino ai libri sapienziali. L’espressione “il Verbo” (che “in principio era presso Dio”) corrisponde alla parola ebraica “dabar”. Anche se in greco si trova il termine “logos”, tuttavia la matrice è prima di tutto veterotestamentaria. Dall’Antico Testamento mutua contemporaneamente due dimensioni: quella di “hochma” cioè sapienza, intesa come “disegno” di Dio riguardo alla creazione, e quella di “dabar” (logos), intesa come la realizzazione di tale disegno. La coincidenza con la parola “logos”, assunta dalla filosofia greca, ha facilitato a suo tempo l’avvicinamento di queste verità alle menti formate da quella filosofia.

7. Rimanendo ora nell’ambito dell’Antico Testamento precisamente in Isaia leggiamo: la “parola uscita dalla mia bocca non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata” (Is 55, 11). Donde appare che la biblica “dabar-parola” non è solo “parola” ma anche “realizzazione” (atto). Si può dire che già nei libri dell’antica alleanza appare una qualche personificazione del “Verbo” (dabar, logos), come pure della “Sapienza” (sofia).

Leggiamo infatti nel Libro della Sapienza:

(La Sapienza) “è iniziata alla scienza di Dio e sceglie le opere sue” (Sap 8, 4), e altrove: “Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo; essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme . . . Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia che cosa ti è gradito” (Sap 9, 9-10).

8. Siamo così assai vicini alle prime parole del Prologo di Giovanni. Ancor più vicini sono quei versetti del Libro della Sapienza che dicono: “Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose, e la notte era a metà del suo corso, la tua parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale . . . si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio, portando come spada affilata il tuo ordine inesorabile” (Sap 18, 14-15). Tuttavia questa “parola” a cui alludono i libri sapienziali, quella sapienza che sin dall’inizio è presso Dio, è considerata in relazione al mondo creato che essa ordina e dirige (cf. Pr 8, 22-27). “Il Verbo” nel Vangelo di Giovanni invece non solo è “in principio”, ma è rivelato come tutto rivolto a Dio (pros ton Theon) ed essendo egli stesso Dio! “Il Verbo era Dio”. Egli è l’“unigenito Figlio, che è nel seno del Padre” -cioè Dio-Figlio. È in persona la pura espressione di Dio, l’“irradiazione della sua gloria” (cf. Eb 1, 3), “consustanziale al Padre”.

9. Proprio questo Figlio -il Verbo che si fece carne -è colui al quale dà testimonianza Giovanni sul Giordano. Di Giovanni Battista leggiamo nel Prologo: “Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce . . .” (Gv 1, 6-7). Tale luce è proprio Cristo -come Verbo. Leggiamo ancora nel Prologo: “In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini” (Gv 1, 4). Questa è “la luce vera, quella che illumina ogni uomo” (Gv 1,9). La luce che “splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta” (Gv 1, 5).

Dunque, secondo il Prologo del Vangelo di Giovanni, Gesù Cristo è Dio, perché Figlio unigenito di Dio Padre. Il Verbo. Egli viene nel mondo come fonte di vita e di santità. Veramente qui siamo al punto centrale e decisivo della nostra professione di fede: “Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi”.

[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 3 giugno 1987]

Desidera comunicare, e condividere tutto

In questa seconda domenica dopo Natale la Parola di Dio non ci offre un episodio della vita di Gesù, ma ci parla di Lui prima che nascesse. Ci porta indietro, per svelarci qualcosa su Gesù prima che venisse tra noi. Lo fa soprattutto nel prologo del Vangelo di Giovanni, che inizia così: «In principio era il Verbo» (Gv 1,1). In principio: sono le prime parole della Bibbia, le stesse con cui comincia il racconto della creazione: «In principio Dio creò il cielo e la terra» (Gen 1,1). Oggi il Vangelo dice che Colui che abbiamo contemplato nel suo Natale, come bambino, Gesù, esisteva prima: prima dell’inizio delle cose, prima dell’universo, prima di tutto. Egli è prima dello spazio e del tempo. «In Lui era la vita» (Gv 1,4) prima che la vita apparisse.

San Giovanni lo chiama Verbo, cioè Parola. Che cosa vuole dirci con ciò? La parola serve per comunicare: non si parla da soli, si parla a qualcuno. Sempre si parla a qualcuno. Quando noi per la strada vediamo gente che parla da sola, diciamo: “Questa persona, qualcosa le succede…”. No, noi parliamo sempre a qualcuno. Ora, il fatto che Gesù sia fin dal principio la Parola significa che dall’inizio Dio vuole comunicare con noi, vuole parlarci. Il Figlio unigenito del Padre (cfr v. 14) vuole dirci la bellezza di essere figli di Dio; è «la luce vera» (v. 9) e vuole allontanarci dalle tenebre del male; è «la vita» (v. 4), che conosce le nostre vite e vuole dirci che da sempre le ama. Ci ama tutti. Ecco lo stupendo messaggio di oggi: Gesù è la Parola, la Parola eterna di Dio, che da sempre pensa a noi e desidera comunicare con noi.

E per farlo, è andato oltre le parole. Infatti, al cuore del Vangelo di oggi ci viene detto che la Parola «si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (v. 14). Si fece carne: perché san Giovanni usa questa espressione, “carne”? Non poteva dire, in modo più elegante, che si fece uomo? No, utilizza la parola carne perché essa indica la nostra condizione umana in tutta la sua debolezza, in tutta la sua fragilità. Ci dice che Dio si è fatto fragilità per toccare da vicino le nostre fragilità. Dunque, dal momento che il Signore si è fatto carne, niente della nostra vita gli è estraneo. Non c’è nulla che Egli disdegni, tutto possiamo condividere con Lui, tutto. Caro fratello, cara sorella, Dio si è fatto carne per dirci, per dirti che ti ama proprio lì, che ci ama proprio lì, nelle nostre fragilità, nelle tue fragilità; proprio lì, dove noi ci vergogniamo di più, dove tu ti vergogni di più. È audace questo, è audace la decisione di Dio: si fece carne proprio lì dove noi tante volte ci vergogniamo; entra nella nostra vergogna, per farsi fratello nostro, per condividere la strada della vita.

Si fece carne e non è tornato indietro. Non ha preso la nostra umanità come un vestito, che si mette e si toglie. No, non si è più staccato dalla nostra carne. E non se ne separerà mai: ora e per sempre Egli è in cielo con il suo corpo di carne umana. Si è unito per sempre alla nostra umanità, potremmo dire che l’ha “sposata”. A me piace pensare che quando il Signore prega il Padre per noi, non soltanto parla: gli fa vedere le ferite della carne, gli fa vedere le piaghe che ha sofferto per noi. Questo è Gesù: con la sua carne è l’intercessore, ha voluto portare anche i segni della sofferenza. Gesù, con la sua carne è davanti al Padre. Il Vangelo dice infatti che venne ad abitare in mezzo a noi. Non è venuto a farci una visita e poi se n’è andato, è venuto ad abitare con noi, a stare con noi. Che cosa desidera allora da noi? Desidera una grande intimità. Vuole che noi condividiamo con Lui gioie e dolori, desideri e paure, speranze e tristezze, persone e situazioni. Facciamolo, con fiducia: apriamogli il cuore, raccontiamogli tutto. Fermiamoci in silenzio davanti al presepe a gustare la tenerezza di Dio fattosi vicino, fattosi carne. E senza timore invitiamolo da noi, a casa nostra, nella nostra famiglia. E anche – ognuno lo sa bene – invitiamolo nelle nostre fragilità. Invitiamolo, che Lui veda le nostre piaghe. Verrà e la vita cambierà.

La Santa Madre di Dio, nella quale il Verbo si fece carne, ci aiuti ad accogliere Gesù, che bussa alla porta del cuore per abitare con noi.

[Papa Francesco, Angelus 3 gennaio 2021]

S. Famiglia di Nazaret (anno A)

Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe (anno A) [28 dicembre 2025]

Dio ci benedica e la Vergine ci protegga! Ecco il commento dei testi di questa domenica con un augurio per ogni famiglia perché si rispecchi nella sua reale quotidianità in quella di Nazaret che la Bibbia ci mostra veramente provata da tante difficoltà e problemi come ogni famiglia.

*Prima Lettura dal libro del Siracide (3,2-6.12-14)

Ben Sira insiste sul rispetto dovuto ai genitori perché, nel II secolo a.C. (verso il 180), l’autorità familiare stava indebolendosi. A Gerusalemme, sotto il dominio greco, pur nella libertà religiosa, nuove mentalità si diffondevano lentamente: il contatto con il mondo pagano rischiava di modificare il modo di pensare e di vivere degli ebrei. Per questo Ben Sira, maestro di Sapienza, difende i fondamenti della fede a partire dalla famiglia, primo luogo di trasmissione della fede, dei valori e delle pratiche religiose. Il testo è dunque un forte appello a favore della famiglia ed è anche una profonda meditazione sul quarto comandamento: «Onora tuo padre e tua madre», formulato nell’Esodo come promessa di lunga vita e nel Deuteronomio anche di felicità. Circa cinquant’anni dopo, il nipote di Ben Sira, traducendo l’opera in greco, aggiunge una motivazione decisiva: i genitori sono strumenti di Dio perché donano la vita; per questo meritano onore, memoria e riconoscenza. Questo comandamento risponde anche al buon senso umano: una società equilibrata nasce da famiglie solide, mentre la loro rottura genera gravi conseguenze psicologiche e sociali. Tuttavia, al livello più profondo, l’armonia familiare appartiene al progetto stesso di Dio. Alcune espressioni di Ben Sira sembrano suggerire un “calcolo” («chi onora il padre ottiene il perdono dei peccati…»), ma in realtà non si tratta di una ricompensa meccanica: la Legge di Dio è sempre via di grazia e di felicità. Come insegna il Deuteronomio, i comandamenti sono dati per il bene e la libertà dell’uomo. Quando Ben Sira afferma che onorare i genitori ottiene il perdono, si coglie un progresso nella rivelazione: la vera riconciliazione con Dio passa attraverso la riconciliazione con il prossimo, in sintonia con i profeti («misericordia voglio e non sacrifici»). Essere figli rispettosi dei genitori significa essere figli fedeli anche verso Dio. Non a caso, tra i Dieci Comandamenti, solo due sono formulati in positivo: il sabato e l’onore dovuto ai genitori. Essi trovano il loro compimento nel grande comandamento dell’amore del prossimo, che inizia proprio dai genitori, i nostri primi “prossimi”. Per questo il testo di Ben Sira risulta particolarmente appropriato nei tempi di festa, quando i legami familiari si rinsaldano o si riscoprono.

*Elementi più importanti: +Contesto storico: II secolo a.C., influenza ellenistica. +Famiglia come luogo primario di trasmissione della fede. +Difesa del quarto comandamento. +Genitori come strumenti di Dio nel dono della vita. +Legge di Dio come via di felicità, non di calcol. +Riconciliazione con Dio attraverso il prossimo. +Onorare i genitori come primo atto di amore del prossimo.

*Salmo Responsoriale (127/128)

Questo salmo è chiamato “Cantico delle salite” perché era destinato ad essere cantato durante il pellegrinaggio verso Gerusalemme, probabilmente negli ultimi momenti, salendo i gradini del Tempio. Il testo sembra strutturato come una celebrazione liturgica: all’ingresso del Tempio i sacerdoti accolgono i pellegrini e offrono un’ultima catechesi, proclamando la beatitudine dell’uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie. La benedizione riguarda il lavoro, la famiglia, la fecondità e la pace domestica: il frutto delle proprie mani, la moglie come vite feconda, i figli come germogli d’ulivo attorno alla mensa. L’assemblea dei pellegrini risponde confermando che così è benedetto chi teme il Signore. Segue la formula solenne di benedizione sacerdotale: dal monte Sion il Signore accorda la sua benedizione, permettendo di contemplare per tutta la vita il bene di Gerusalemme e la continuità delle generazioni. L’insistenza su lavoro, prosperità e felicità può sembrare troppo “terrena”, ma la Bibbia afferma con forza che Dio ha creato l’uomo per la felicità. Il desiderio umano di riuscita e di armonia familiare coincide con il progetto di Dio; per questo la Scrittura parla spesso di “felicità” e “benedizione”, senza ironia, anche di fronte alle sofferenze della storia. Il termine biblico “felice” non indica una garanzia automatica di successo, ma il vero bene, che è la vicinanza a Dio. È insieme riconoscimento e incoraggiamento. André Chouraqui traduce “felice, beato” con “in cammino”, per dire: sei sulla strada giusta, continua. Israele ha compreso presto che Dio accompagna il suo popolo nel desiderio di felicità e apre davanti a lui una via di speranza (cf. Ger 29,11). Tutta la Bibbia afferma il disegno misericordioso di Dio sull’umanità, come ricorda san Paolo nella lettera agli Efesini. La felicità biblica ha dunque due dimensioni: è anzitutto il progetto di Dio, ma è anche una scelta dell’uomo. Il cammino è chiaro e diritto: la fedeltà alla Legge che si riassume nell’amore di Dio e dell’umanità. Gesù ha percorso questo cammino fino in fondo e invita i discepoli a seguirlo, promettendo la vera beatitudine a chi mette in pratica la sua parola. Resta l’espressione apparentemente paradossale: “Beato chi teme il Signore”. Non si tratta di paura, ma di stupore reverente. Chouraqui rende: “in cammino, tu che fremeresti di Dio”. È l’emozione di chi si sente piccolo davanti a un grande amore. Dopo aver scoperto che Dio è amore, Israele non teme più come lo schiavo, ma come il figlio davanti alla forza e alla tenerezza del padre. Non a caso la Scrittura usa lo stesso verbo per il rispetto dovuto a Dio e ai genitori (Lv 19,3). La fede è quindi la certezza che Dio vuole il bene dell’uomo; per questo “temere il Signore” equivale a “camminare nelle sue vie”. Quando Gerusalemme vivrà questa fedeltà, realizzerà la sua vocazione di città della pace; il salmo lo anticipa proclamando: “Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita”.

*Elementi più importanti: +Il salmo come Cantico delle salite e canto di pellegrinaggio ha la struttura liturgica: sacerdoti, assemblea, benedizione. +Benedizione su lavoro, famiglia e fecondità. +Dio crea l’uomo per la felicità e “beato” chi è vicino a Dio e Chouraqui traduce “beato” = in cammino. +Disegno benevolo di Dio sull’umanità che vede la felicità come dono di Dio e scelta dell’uomo. +Gesù come compimento del cammino dell’amore. +Timore di Dio” come atteggiamento filiale, non paura. +Gerusalemme chiamata a essere città della pace

*Seconda Lettura dalla lettera di san Paolo ai Colossesi (3,12-21)

La liturgia di oggi invita a contemplare la Santa Famiglia: Giuseppe, Maria e Gesù. È una famiglia semplice, ed è detta “santa” perché al suo centro c’è Dio stesso. Tuttavia, non si tratta di una famiglia idealizzata o irreale: i Vangeli mostrano chiaramente che essa ha attraversato prove e difficoltà concrete. Giuseppe è turbato davanti alla gravidanza misteriosa di Maria, la nascita di Gesù avviene in condizioni povere, la famiglia conosce l’esilio in Egitto e più tardi l’angoscia per Gesù smarrito e ritrovato nel Tempio, senza comprenderne pienamente il senso. Proprio per questo, la Santa Famiglia appare come una vera famiglia, segnata da fatiche e interrogativi simili a quelli di ogni altra famiglia. Questa realtà ci rassicura e dà senso alle raccomandazioni di san Paolo nella lettera ai Colossesi, dove invita alla pazienza e al perdono, virtù necessarie nella vita quotidiana. Colossi, città dell’attuale Turchia, non fu visitata direttamente da Paolo: la comunità cristiana nacque grazie a Epafra, suo discepolo. Paolo scrive dalla prigione, preoccupato per alcune derive che minacciano la purezza della fede cristiana. Il tono della lettera alterna l’entusiasmo contemplativo per il progetto di Dio a richiami molto decisi contro dottrine fuorvianti. Al centro del suo messaggio rimane sempre Gesù Cristo, cuore della storia e del mondo. Paolo invita i cristiani a modellare la loro vita su di Lui: rivestirsi di tenerezza, bontà, pace e gratitudine, facendo ogni cosa nel nome del Signore Gesù. I battezzati, infatti, formano il Corpo di Cristo. Riprendendo e approfondendo un’immagine già usata con i Corinzi, Paolo afferma che Cristo è il capo e i credenti sono le membra, chiamate a sostenersi a vicenda per costruire l’edificio della Chiesa.Il testo affronta anche i rapporti familiari, con espressioni che possono risultare difficili, come l’invito alle mogli alla sottomissione. Nel contesto biblico, però, questa sottomissione non equivale a servitù, ma si inserisce in una visione fondata sull’amore e sulla responsabilità. Paolo, dopo aver richiamato un linguaggio comune all’epoca, rivolge ai mariti un’esigenza ancora più forte: amare la propria moglie con rispetto e senza durezza. L’obbedienza cristiana nasce dalla fiducia nell’amore di Dio e si esprime in relazioni segnate da tenerezza, rispetto e dono reciproco.

*Elementi importanti: +La Santa Famiglia come famiglia reale, non idealizzata con le prove concrete vissute da Giuseppe, Maria e Gesù e invito alla pazienza e al perdono nella vita familiare. +Contesto della lettera ai Colossesi e ruolo di Epafra con la preoccupazione di Paolo per la fedeltà della fede cristiana. +Centralità di Gesù Cristo nella vita dei credenti come Corpo di Cristo, chiamati a sostenersi reciprocamente. +Relazioni familiari fondate sull’amore e sul rispetto dove sottomissione biblica è intesa come fiducia e dono, non come schiavitù. +Obbedienza cristiana radicata nella certezza che Dio è Amore.

*Dal Vangelo secondo Matteo (2,13-15.19-239

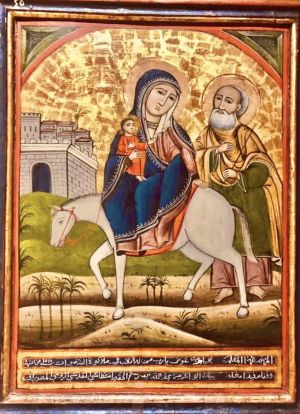

L’episodio della fuga della Santa Famiglia in Egitto richiama volutamente un’altra grande vicenda biblica: quella di Mosè e del popolo d’Israele, dodici secoli prima, schiavo in Egitto. Come allora il faraone ordinò l’uccisione dei neonati maschi e Mosè fu salvato per diventare il liberatore del suo popolo, così Gesù sfugge alla strage di Erode e diventerà il salvatore dell’umanità. Matteo invita a riconoscere in Gesù il nuovo Mosè, compimento della promessa di Dt 18,18: un profeta suscitato da Dio come Mosè stesso. Un secondo segno di compimento delle Scritture è la citazione di Os 11,1: “Dall’Egitto ho chiamato mio figlio”. In origine riferita al popolo d’Israele, Matteo la applica a Gesù, presentandolo come il Nuovo Israele, colui che realizza pienamente l’Alleanza. Il titolo di Figlio di Dio, già attribuito ai re e al Messia, in Gesù acquista un significato pieno: alla luce della risurrezione e del dono dello Spirito, i credenti riconoscono che Gesù è veramente Figlio di Dio, Dio da Dio, come confessa la fede cristiana. Un terzo segno è l’affermazione: “Sarà chiamato Nazareno”. Sebbene l’Antico Testamento non parli di Nazaret, Matteo gioca su risonanze linguistiche e simboliche: netser (“germoglio” messianico della stirpe di Davide), nazir (consacrato a Dio), e natsar (“custodire”). Nazaret diventa così il segno della scelta divina dell’umile e dell’insignificante. Inoltre, quando i cristiani vengono disprezzati come “Nazorei”, Matteo li incoraggia ricordando che anche Gesù portò quel titolo: ciò che appare spregevole agli uomini è prezioso agli occhi di Dio. Nel racconto, Matteo costruisce due scene parallele: fuga in Egitto e ritorno dall’Egitto. In entrambe c’è un contesto storico, l’apparizione dell’angelo a Giuseppe in sogno, l’obbedienza immediata e la conclusione: così si compì ciò “che era stato detto per mezzo dei profeti”. Il parallelismo mette in relazione i titoli Figlio di Dio e Nazareno, mostrando un Messia inatteso: glorioso e insieme umile. Per questo il testo è proclamato nella festa della Santa Famiglia: Gesù è Figlio di Dio, ma cresce in una famiglia semplice e in un villaggio insignificante. È il grande paradosso cristiano: la storia divina si compie nella quotidianità più ordinaria delle famiglie umane. I commentatori antichi come Pseudo-Dionisio e Pseudo-Crisostomo riflettono sulla fuga in Egitto, non solo un fatto storico ma una manifestazione del disegno salvifico: Cristo, pur essendo Dio, si sottomette alla legge della carne e alla guida divina, dimostrando la vera umanità e obbedienza del Messia. San Girolamo sottolinea invece che non solo Erode, ma anche i sommi sacerdoti e gli scribi cercarono la morte del Signore fin dai primi istanti della sua venuta nel mondo, mostrando l’ostilità spirituale che Gesù incontrerà per tutta la sua missione. Un’altra interpretazione di alcuni Padri antichi vede nella permanenza in Egitto una dimensione salvifica non solo per Gesù stesso, ma simbolicamente per il mondo: Egli va in quella terra storicamente associata all’oppressione e al paganesimo non per restare, ma per portare luce e salvezza, confermando che la venuta di Cristo è per tutti, anche per i popoli lontani da Dio. Così, per gli antichi commentatori il racconto non è mera narrazione: è rivelazione teologica del mistero di Cristo, che entra nella storia umana come libera obbedienza per la nostra salvezza e compimento delle promesse profetiche.

*Sant’Ireneo di Lione Contro le eresie) scrive: “Gesù è ricapitolazione di tutta la storia: ciò che era stato perduto in Adamo, viene ritrovato in Cristo.”. Spesso questo è applicato dai Padri anche alla fuga in Egitto: Cristo ripercorre la storia d’Israele per portarla a compimento.

*Elementi importanti: +Parallelismo tra Gesù e Mosè, Gesù come nuovo Mosè e nuovo Israele. +Compimento delle Scritture secondo Matteo “Dall’Egitto ho chiamato mio figlio» (Os 11,1). +Titolo di Figlio di Dio in senso pieno cristologico. +Significato simbolico di Nazaret / Nazareno. +Scelta divina dell’umile e del disprezzato, eMessia inatteso: gloria divina e umiltà concreta. +Struttura narrativa parallela: fuga e ritorno dall’Egitto. +Santa Famiglia: il divino vissuto nella vita quotidiana

+Giovanni D’Ercole

Justification incorporates us into the long history of salvation that demonstrates God’s justice: faced with our continual falls and inadequacies, he did not give up, but wanted to make us righteous (Pope Francis)

La giustificazione ci inserisce nella lunga storia della salvezza, che mostra la giustizia di Dio: di fronte alle nostre continue cadute e alle nostre insufficienze, Egli non si è rassegnato, ma ha voluto renderci giusti (Papa Francesco)

Against this cultural pressure, which not only threatened the Israelite identity but also the faith in the one God and in his promises, it was necessary to create a wall of distinction, a shield of defence to protect the precious heritage of the faith; this wall consisted precisely in the Judaic observances and prescriptions (Pope Benedict)

Contro questa pressione culturale, che minacciava non solo l’identità israelitica, ma anche la fede nell’unico Dio e nelle sue promesse, era necessario creare un muro di distinzione, uno scudo di difesa a protezione della preziosa eredità della fede; tale muro consisteva proprio nelle osservanze e prescrizioni giudaiche (Papa Benedetto)

It is not an anecdote. It is a decisive historical fact! This scene is decisive for our faith; and it is also decisive for the Church’s mission (Pope Francis)

Non è un aneddoto. E’ un fatto storico decisivo! Questa scena è decisiva per la nostra fede; ed è decisiva anche per la missione della Chiesa (Papa Francesco)

Being considered strong, capable of commanding, excellent, pristine, magnificent, performing, extraordinary, glorious… harms people. It puts a mask on us, makes us one-sided; takes away understanding. It floats the character we are sitting in, above reality

Essere considerati forti, capaci di comandare, eccellenti, incontaminati, magnifici, performanti, straordinari, gloriosi… danneggia le persone. Ci mette una maschera, rende unilaterali; toglie la comprensione. Fa galleggiare il personaggio in cui siamo seduti, al di sopra della realtà

The paralytic is not a paralytic

Il paralitico non è un paralitico

The Kingdom of God is precisely the presence of truth and love and thus is healing in the depths of our being. One therefore understands why his preaching and the cures he works always go together: in fact, they form one message of hope and salvation (Pope Benedict)

Il Regno di Dio è proprio la presenza della verità e dell’amore e così è guarigione nella profondità del nostro essere. Si comprende, pertanto, perché la sua predicazione e le guarigioni che opera siano sempre unite: formano infatti un unico messaggio di speranza e di salvezza (Papa Benedetto)

To repent and believe in the Gospel are not two different things or in some way only juxtaposed, but express the same reality (Pope Benedict)

Convertirsi e credere al Vangelo non sono due cose diverse o in qualche modo soltanto accostate tra loro, ma esprimono la medesima realtà (Papa Benedetto)

The fire of God's creative and redeeming love burns sin and destroys it and takes possession of the soul, which becomes the home of the Most High! (Pope John Paul II)

Intimidated by the nightmare of demons and concrete dangers, the crowds could not see the possibility of emancipation from an existence of obsessions - slavish, frightened, lost, overwhelmed...

Intimidite dall’incubo di demoni e pericoli concreti, le folle non riuscivano a vedere possibilità di emancipazione da un’esistenza di ossessioni - pedissequa, spaventata, smarrita, sopraffatta…

duevie.art

don Giuseppe Nespeca

Tel. 333-1329741

Disclaimer

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.