Dio ci benedica e la Vergine ci protegga! Ecco il commento ai testi di domenica prossima con l’assicurazione della preghiera per il Papa e per le grandi esigenze spiritual e sociali della nostra società.

2a Domenica di Quaresima anno C (16 Marzo 2025)

*Prima Lettura dal libro della Genesi (15,5-12.17-18)

All’epoca di Abramo, l’alleanza fra due capi di tribù avveniva con un cerimoniale simile a quello qui descritto: si sacrificavano animali adulti nel pieno della loro forza che venivano squartati in due come a dire: mi succeda come a questi se non sarò fedele all’alleanza che stiamo stipulando. Inoltre entrambi i contraenti passavano a piedi nudi tra le carcasse volendo così condividere il sangue, cioè la vita e diventavano come consanguinei. Gli animali dovevano avere tre anni perché le madri allattavano i figli fino ai tre anni e il numero 3 era diventato simbolo di maturità cosi ché l’animale di tre anni veniva considerato adulto. Abramo compie questi riti abituali per un’alleanza con Dio che all’apparenza sembra rispettare i riti tradizionali eppure tutto è differente perché per la prima volta, nella storia umana, uno dei contraenti è Dio stesso. Simile a riti analoghi è che Abramo squarta gli animali in due e pone ogni metà una di fronte all’altra senza però dividere gli uccelli perché i rapaci calavano sulle carcasse e li scacciava considerandoli uccelli di male augurio (Abramo, pur avendo scoperto il vero Dio, conservava ancora una certa superstizione). Ciò che invece è diverso è che al tramonto Abramo cade in un sonno misterioso accompagnato da un’angoscia oscura e profonda e in quel momento vede passare tra i pezzi degli animali un braciere fumante e una fiaccola ardente. Il testo parla di un sonno misterioso, ma usa una parola che non è di uso comune ma già usata per indicare il sonno di Adamo mentre Dio creava la donna. E’ dunque un modo per dire due cose: anzitutto l’uomo non può assistere all’opera di Dio e quando l’uomo si risveglia (che sia Adamo o Abramo), ha inizio un nuovo giorno, una nuova creazione; inoltre mostra che l’uomo e Dio non sono sullo stesso piano perché nell’opera della creazione e dell’alleanza Dio prende tutta l’iniziativa mentre per l’uomo basterà fidarsi: Abramo ebbe fede nel Signore e il Signore lo considerò giusto. La presenza di Dio è simboleggiata dal fuoco, come spesso accade nella Bibbia: “un braciere fumante e una fiaccola ardente”, come il roveto ardente, il fumo del Sinai, la colonna di fuoco che accompagnava il popolo durante l’Esodo nel deserto, fino alle lingue di fuoco della Pentecoste. Questi i termini dell’alleanza: Dio promette ad Abramo una discendenza e una terra, discendenza e terra termini posti in inclusione nel racconto: all’inizio, Dio aveva detto: guarda il cielo e conta le stelle, se riesci… così sarà la tua discendenza, “Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra” e alla fine: «Alla tua discendenza io do questa terra”. Sorprendente è questa promessa a un vecchio senza figli e non è la prima volta che Dio gliela fa anche se fino ad ora Abramo non ha visto nemmeno l’ombra della sua realizzazione pur continuando a camminare sostenuto unicamente dalla promessa di un Dio a lui sconosciuto. Ricordiamo i precedenti della sua vocazione: “Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti mostrerò. Farò di te una grande nazione (Gn 12,1) e la Bibbia ha sempre sottolineato l’indomita fede di Abramo che “partì come il Signore gli aveva detto” (Gen 12,4). Qui, il testo afferma: “Abramo ebbe fede nel Signore, e il Signore lo considerò giusto”. È la prima apparizione della parola fede nella Bibbia: è l’irruzione della fede nella storia dell’umanità. Il verbo credere in ebraico deriva da una radice che significa stare fermamente: Amen deriva dalla stessa radice. Credere significa stare saldo, fidarsi fino in fondo, anche nel dubbio, nello scoraggiamento e nell’angoscia. Questa è l’attitudine di Abramo; ed è per questo che Dio lo considera giusto e nella Bibbia il giusto è colui la cui volontà è secondo la volontà di Dio. Più tardi, san Paolo si baserà su questa frase per affermare che la salvezza non è questione di meriti: «Se credi… sarai salvato» (Rm 10,9). A ben riflettere, Dio dona e ci chiede una sola cosa… crederci, cioè fidarci di lui.

Note d’approfondimento.

v.7: «Io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei»; è lo stesso verbo usato per l’uscita dall’Egitto con Mosè, seicento anni dopo: l’opera di Dio è presentata fin dall’inizio come un’opera di liberazione.

• v.12: «sonno misterioso» = tardemah = stessa parola usata per Adamo, Abramo e Saul (1 Sam 26).

*Salmo responsoriale (26 (27),1.7-8.9a-d.13-14)

Questo salmo presenta degli stati d’animo così contrastanti che si potrebbe quasi dubitare che sia la stessa persona a parlare dall’inizio alla fine, ma, a ben considerare, esprime sempre la stessa fede che si manifesta sia nell’esultanza che nella supplica secondo gli stati dell’animo dell’orante che si sente autorizzato a dire tutto al Signore. E così la preghiera abbraccia l’intera esistenza dell’uomo: serenità che nasce dalla certezza – “Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita:di chi avrò paura?”, unita a un’ardente supplica – “Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!”.Israele ha sempre mantenuto salda la fiducia in mezzo alle sue vicissitudini e anzi nelle difficoltà ha reso più vera la propria fede. Infine, tra la prima e l’ultima strofa, c’è il passaggio dal presente al futuro: nella prima strofa, “Il Signore è mia luce e mia salvezza” che è il linguaggio della fede, cioè della fiducia incrollabile, mentre nell’ultima strofa, “Sono certo di contemplare la bontà del Signore… e spera nel Signore, sii forte” esprime speranza coniugata insieme a fede al futuro. C’è modo di commentare questo salmo spesso nel ciclo liturgico triennale per cui oggi ci fermiamo solo su questi due versetti: “Il tuo volto, Signore, io cerco” e “sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi”. Prima di tutto, “Il tuo volto, Signore, io cerco”: vedere il volto di Dio è il desiderio, la sete di ogni credente perché siamo creati a immagine di Dio e siamo attratti da lui, nostro Creatore. Il desiderio di cercare il suo volto si fa più intenso nel tempo di Quaresima. Come il Signore disse a Mosè, noi non possiamo vederlo e restare in vita (cf Es 33,18-23. In questo testo è presente insieme alla grandezza e alla inaccessibilità di Dio, anche tutta la tenera vicinanza di Dio, talmente immenso che non possiamo vederlo con i nostri occhi. Il fulgore della sua Presenza ineffabile, inaccessibile – ciò che i testi chiamano la sua gloria – è infatti troppo accecante per noi. Possono i nostri occhi fissare il sole? Come potranno allora guardare Dio? Questa grandezza però non schiaccia l’uomo, anzi, lo protegge, è la sua sicurezza e il profondo rispetto che invade il credente davanti a Dio non suscita paura, ma un misto di totale fiducia e infinito rispetto che la Bibbia chiama “timore di Dio”. Questo ci aiuta a comprendere il primo versetto: “Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore?” Cioè: chi crede non ha più paura di niente, nemmeno della morte, e nessun altro dio potrà mai suscitare in lui quel sentimento religioso di timore, come ribadisce il versetto successivo: “il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura? Fiducia che troviamo ancora nell’ultima strofa: “Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi”. Ma quale è la terra dei viventi? Di certo la terra donata al suo popolo e di cui il possesso è diventato per Israele un simbolo dei doni di Dio, ma c’è anche il richiamo alle esigenze dell’Alleanza: la terra santa è stata data al popolo eletto affinché vi viva santamente. E questo è è uno dei temi principali del libro del Deuteronomio (cf Dt 5,32-33), dove i viventi nel senso biblico sono i credenti.

*Seconda Lettura dalla Lettera di san Paolo ai Filippesi (3,17-4,1)

La questione fondamentale del cristianesimo e centrale nella storia dell’umanità, come emerge nel vangelo, negli Atti degli Apostoli, nelle lettere di Paolo e che continua ancor oggi ad essere attuale, è questa: l’incarnazione, la passione, morte e risurrezione di Cristo che l’apostolo chiama qui “la croce di Cristo”. Se Cristo è veramente morto e risuscitato, il volto del mondo è cambiato perché lui ha fatto la pace con il sangue della sua croce. Per Paolo la croce di Cristo è davvero l’evento cruciale del cristiano per cui cambia il modo di pensare, di ragionare e di vivere. Chi pensa che il rito della circoncisione rimane anche ora indispensabile, agisce come se l’evento della “croce di Cristo” non è avvenuto e san Paolo li chiama i “nemici della croce di Cristo”. I Filippesi forse erano titubanti, ma san Paolo li mette in guardia in maniera severa invitandoli a fare attenzione ai cani, ai cattivi operai e ai falsi circoncisi (3,2) aggiungendo che i circoncisi (veri) siamo noi, che rendiamo culto per mezzo dello Spirito di Dio ponendo la nostra gloria in Gesù Cristo senza confidare in noi stessi. Usa persino un paradosso: i veri circoncisi sono quelli che non sono circoncisi nella loro carne, ma battezzati in Gesù Cristo perché tutta la loro esistenza e la loro salvezza é in Gesù Cristo e sanno di essere salvati dalla croce di Cristo e non dalle pratiche rituali. Falsi circoncisi sono invece quanti hanno ricevuto la circoncisione nella loro carne, secondo la legge di Mosè e attribuiscono a questo rito una importanza più grande del battesimo. E quando Paolo afferma che “il ventre è il loro dio” si riferisce proprio alla circoncisione. Inoltre Paolo intravede un’altra insidia nell’attitudine del credente: la salvezza si guadagna con le proprie pratiche oppure la riceviamo gratuitamente da Dio? Quando dice che il ventre è il loro dio vuol far capire che queste persone scommettono sulle pratiche rituali ebraiche e si sbagliano: “si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra” per cui “la loro sorte finale sarà la perdizione”. E continua indicando quale sia la scelta giusta: ricorda ai Filippesi che la nostra cittadinanza è nei cieli mentre attendiamo come salvatore Gesù Cristo, che trasformerà i nostri poveri corpi a immagine del suo corpo glorioso, con la potenza attiva che lo rende perfino capace di sottomettere ogni cosa al suo dominio. Se lo attendiamo come salvatore significa riconoscere che tutta la nostra fiducia è posta in lui e non in noi stessi e nei nostri meriti. Siamo così i veri circoncisi e rendiamo culto per mezzo dello Spirito di Dio, perché la nostra gloria è posta in Gesù Cristo e non confidiamo in noi stessi. A questo punto Paolo si pone come modello dato che se c’era uno con meriti da far valere secondo la legge ebraica era proprio lui. Scrive infatti che se qualcun altro crede di poter confidare in sé stesso, io posso farlo ancor di più, io, circonciso l’ottavo giorno, della discendenza d’Israele, della tribù di Beniamino, Ebreo, figlio di Ebrei; per la legge, fariseo; per lo zelo, persecutore della Chiesa; per la giustizia che si trova nella legge, divenuto irreprensibile. Ora tutte queste cose, che per me erano guadagni, le ho ritenute come una perdita a causa di Cristo (cf Fil 3,4-7). In sintesi, prendere esempio da Paolo significa fare di Gesù Cristo – e non delle nostre pratiche – il centro della nostra vita e questo significa essere “cittadini dei cieli”.

*Dal Vangelo secondo san Luca (9, 28-36)

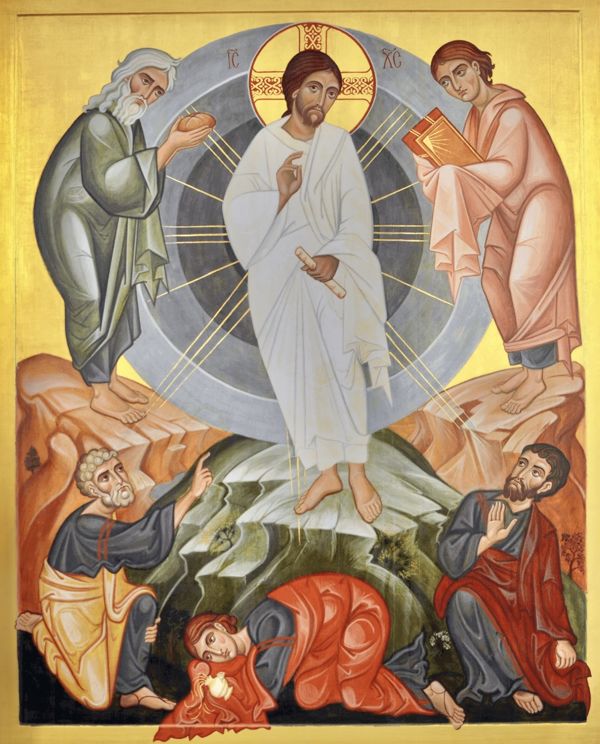

Nel capitolo nove Luca racconta che Gesù, mentre stava pregando in un luogo solitario, pose ai discepoli questa domanda: “le folle chi dicono che io sia?”, poi a loro: “Ma voi chi dite che io sia? e Pietro rispose: “Il Cristo (cioè il Messia) di Dio”. Gesù annunciò allora la necessità del sacrificio del Figlio dell’uomo respinto dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, messo a morte ma risorto il terzo giorno. L’odierno episodio sembra riprendere lo stesso discorso otto giorni dopo. Gesù conduce Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte perché desidera nuovamente pregare con loro ed è in tale contesto che Dio sceglie di rivelare a questi tre privilegiati il mistero del Messia. Qui non sono più gli uomini, la folla o i discepoli, a esprimere la loro opinione, ma è Dio stesso che ci invita a contemplare il mistero del Cristo: “Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!” Il monte della Trasfigurazione fa pensare al Sinai e Luca sceglie un vocabolario che evoca il contesto della rivelazione di Dio sul Sinai: il monte, la nube, la gloria, la voce che risuona, le tende. Comprensibile la presenza di Mosè ed Elia visto che Mosè trascorse quaranta giorni sul Sinai in presenza di Dio e discese con il volto così raggiante da stupire tutti. Elia invece camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte dove Dio si rivelò in un modo totalmente inatteso: non nella potenza del vento, del fuoco, del terremoto, ma nel dolce sussurro di una brezza leggera. I due personaggi dell’Antico Testamento che ebbero il privilegio di vedere la gloria di Dio, sono presenti anche qui dove si manifesta la gloria di Cristo. Soltanto Luca precisa il contenuto del loro colloquio con Gesù, cioè stavano parlando del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Luca usa la parola esodo perché non si può separare la gloria di Cristo dalla Croce e dalla risurrezione, che chiama la Pasqua di Cristo. Come la Pasqua di Mosè inaugurò l’Esodo d’Israele dalla schiavitù in Egitto verso la terra della libertà, la Pasqua di Cristo apre il cammino della liberazione per tutta l’umanità. Dalla nube una voce dice: “Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!”. Queste tre parole: Figlio mio, Eletto, Ascoltatelo esprimevano al tempo di Cristo la diversità dei ritratti con cui si immaginava il Messia. Il titolo di Figlio di Dio veniva conferito ai re il giorno della loro consacrazione; l’Eletto è uno dei nomi del servo di Dio di cui parla Isaia nei Canti del servo: “Ecco il mio servo che io sostengo, il mio Eletto”; Ascoltatelo, sembra alludere alla promessa che Dio fece a Mosè di suscitare dopo di lui un profeta: “Susciterò loro un profeta come te tra i loro fratelli; metterò le mie parole nella sua bocca” (Dt 18, 18) e alcuni ne deducevano che il Messia atteso sarebbe stato un profeta. “Ascoltatelo”, non è l’ordine di un maestro esigente o dominante, ma una supplica: Ascoltatelo, cioè abbiate fiducia in lui. Pietro, contemplando il volto trasfigurato di Gesù, propone di stabilirsi sul monte tutti insieme, ma Luca precisa che non sapeva quello che diceva perché non è il caso di isolarsi dal mondo e dai suoi problemi dato che il tempo è breve. Il progetto di Dio non è per pochi eletti: Pietro, Giacomo e Giovanni devono piuttosto affrettarsi a raggiungere gli altri e lavorare perché nell’ultimo giorno, sarà l’intera umanità a essere trasfigurata. Paolo nella lettera ai Filippesi lo dice alla sua maniera: “noi siamo cittadini del cielo”.

+Giovanni D’Ercole

Ecco una sintesi per coloro che lo desiderano

Dio ci benedica e la Vergine ci protegga!

*Prima Lettura dal libro della Genesi (15,5-12.17-18)

All’epoca di Abramo, l’alleanza fra due capi di tribù avveniva con un cerimoniale simile a quello qui descritto: si sacrificavano animali adulti nel pieno della loro forza squartati in due come a dire: mi succeda come a questi se non sarò fedele all’alleanza che stiamo stipulando. Inoltre entrambi i contraenti passavano a piedi nudi tra le carcasse volendo così condividere il sangue, cioè la vita e diventavano come consanguinei. Gli animali dovevano avere tre anni perché le madri allattavano i figli fino ai tre anni e il numero 3 era diventato simbolo di maturità cosi ché l’animale di tre anni veniva considerato adulto. Abramo compie questi riti abituali per un’alleanza con Dio. All’apparenza sembra rispettare i riti tradizionali eppure tutto è differente perché per la prima volta nella storia umana, uno dei contraenti è Dio stesso. Vediamo da vicino anzitutto ciò che è simile: Abramo squarta gli animali in due e pone ogni metà una di fronte all’altra senza però dividere gli uccelli perché i rapaci calavano sulle carcasse e Abramo li scacciava considerandoli uccelli di male augurio. Ma c’è qualcosa d’insolito: al tramonto, Abramo cade in un sonno misterioso accompagnato da un’angoscia oscura e profonda. Il testo parla di un sonno misterioso, una parola già usata per indicare il sonno di Adamo mentre Dio creava la donna e serve per dire due cose: anzitutto l’uomo non può assistere all’opera di Dio e quando l’uomo si risveglia (che sia Adamo o Abramo), ha inizio un nuovo giorno, una nuova creazione. Inoltre l’uomo e Dio non sono sullo stesso piano perché nell’opera della creazione e dell’alleanza Dio prende tutta l’iniziativa mentre all’uomo basterà fidarsi: Abramo ebbe fede e il Signore lo considerò giusto. La presenza di Dio è simboleggiata dal fuoco, come spesso accade nella Bibbia: “un braciere fumante e una fiaccola ardente”, come il roveto ardente, il fumo del Sinai, la colonna di fuoco che accompagnava il popolo durante l’Esodo nel deserto, fino alle lingue di fuoco della Pentecoste. Questi i termini dell’alleanza: Dio promette ad Abramo una discendenza e una terra, promessa già fatta a un vecchio senza figli anche se fino ad ora Abramo non ha visto nemmeno l’ombra della sua realizzazione, ma continua a fidarsi di un Dio a lui sconosciuto. Per la prima appare la parola fede nella Bibbia: è l’irruzione della fede nella storia dell’umanità. Il verbo credere in ebraico deriva da una radice che significa stare fermamente: Amen deriva dalla stessa radice. Credere significa stare saldo, fidarsi fino in fondo, anche nel dubbio, nello scoraggiamento e nell’angoscia. Questa è l’attitudine di Abramo; ed è per questo che Dio lo considera giusto. Il testo afferma: “Abramo ebbe fede nel Signore, e il Signore lo considerò giusto”. Più tardi, san Paolo si baserà su questa frase per affermare che la salvezza non è una questione di meriti: «Se credi… sarai salvato» (Rm 10,9). A ben riflettere, Dio dona tutto e ci chiede una sola cosa: fidarci di lui.

*Salmo responsoriale (26 (27),1.7-8.9a-d.13-14)

Questo salmo presenta degli stati d’animo così contrastanti che si potrebbe quasi dubitare che sia la stessa persona a parlare dall’inizio alla fine, ma, a ben considerare, esprime sempre la stessa fede che si manifesta sia nell’esultanza che nella supplica secondo gli stati dell’animo nei quali ci troviamo perché la preghiera abbraccia l’intera esistenza dell’uomo. La serenità nasce dalla certezza – “Il Signore è mia luce e mia salvezza… è difesa della mia vita: di chi avrò paura?”, insieme all’ardente supplica – “Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!”. Nei momenti di gioia e in quelli di prova Israele ha sempre mantenuto salda la fiducia e anzi nelle difficoltà ha reso più vera la propria fede. Questo salmo torna spesso nel ciclo liturgico triennale per cui oggi ci fermiamo solo su questi due versetti: “Il tuo volto, Signore, io cerco” e “sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi”. Vedere il volto di Dio è il desiderio di ogni credente perché siamo creati a immagine di Dio e siamo attratti da lui, ma il fulgore della sua Presenza ineffabile, che la Bibbia chiama la sua gloria, è troppo accecante per noi. Possono i nostri occhi fissare il sole? Come potranno allora guardare Dio? Questa grandezza però non schiaccia l’uomo, anzi, lo protegge, è la sua sicurezza e il profondo rispetto che invade il credente davanti a Dio non suscita paura, ma un misto di totale fiducia e infinito rispetto che la Bibbia chiama “timore di Dio”. Questo ci aiuta a comprendere il primo versetto: “Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore?” Cioè: il credente non ha più paura di nulla e di nessuno, nemmeno della morte, e nessun altro dio potrà mai più suscitare in lui quel sentimento religioso di timore, come ribadisce il versetto successivo: “il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura? Troviamo la fiiducia ancora nell’ultima strofa: “Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi”. E i viventi nel senso biblico sono i credenti.

*Seconda Lettura dalla Lettera di san Paolo ai Filippesi (3,17-4,1)

La questione fondamentale del cristianesimo e centrale nella storia dell’umanità, come emerge nel vangelo, negli Atti degli Apostoli, nelle lettere di Paolo e che continua ancor oggi ad essere attuale, è questa: l’incarnazione, la passione, morte e risurrezione di Cristo che l’apostolo chiama qui “la croce di Cristo”. Se Cristo è veramente morto e risuscitato, il volto del mondo è cambiato perché lui ha fatto la pace con il sangue della sua croce. Per Paolo la croce di Cristo è davvero l’evento cruciale del cristiano per cui cambia il modo di pensare, di ragionare e di vivere. Chi pensava che il rito della circoncisione era anche indispensabile, agiva come se l’evento della “croce di Cristo” non fosse avvenuto e san Paolo li chiama i “nemici della croce di Cristo”. I Filippesi forse erano titubanti e san Paolo li invita a fare attenzione ai falsi circoncisi (3,2) aggiungendo che i veri circoncisi siamo noi, che poniamo tutta la nostra fiducia in Gesù Cristo. E arriva a usare un paradosso: i veri circoncisi sono quelli che non sono circoncisi nella loro carne, ma battezzati in Gesù Cristo perché tutta la loro esistenza è in Cristo e sanno di essere salvati dalla croce di Cristo e non dalle pratiche rituali. Quando Paolo afferma che “il ventre è il loro dio” si riferisce proprio alla circoncisione e vuol far capire che queste persone scommettono sulle loro pratiche rituali. La scelta giusta è ricordare che siamo cittadini del cielo e attendiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, che trasformerà i nostri poveri corpi a immagine del suo corpo glorioso. Se attendiamo Cristo come salvatore vuol dire che riconosciamo che tutta la nostra fiducia è in lui e non in noi stessi e nei nostri meriti. Siamo così i circoncisi (i veri) e rendiamo culto per mezzo dello Spirito di Dio, perché la nostra gloria è posta in Gesù Cristo e non confidiamo in noi stessi. A questo punto Paolo si pone come modello dato che se c’era uno con meriti da far valere secondo la legge ebraica era proprio lui. Ponendosi come esempio c’incoraggia a fare di Cristo, e non delle pratiche rituali, il centro della nostra vita e se siamo in Cristo siamo già “cittadini dei cieli”, pur abitando ancora sulla terra.

*Dal Vangelo secondo san Luca (9, 28-36)

Nel capitolo nove Luca racconta che Gesù, mentre stava pregando in un luogo solitario, chiese ai discepoli: “le folle chi dicono che io sia?”, poi a loro: “Ma voi chi dite che io sia? e Pietro rispose: “Il Cristo (cioè il Messia) di Dio”. E Gesù disse: é necessario che il Figlio dell’uomo soffra molto, sia respinto, messo a morte e, il terzo giorno, risorga. L’odierno episodio sembra riprendere lo stesso discorso otto giorni dopo con Gesù che conduce Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte perché desidera nuovamente pregare con loro e in tale contesto Dio sceglie di rivelare a questi tre privilegiati il mistero del Messia. Qui non sono più gli uomini, la folla o i discepoli, a esprimere la loro opinione, ma è Dio stesso che fornisce la risposta e invita a contemplare il mistero del Cristo: “Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!” Il monte della Trasfigurazione fa pensare al Sinai e Luca sceglie un vocabolario che evoca il contesto della rivelazione di Dio sul Sinai: il monte, la nube, la gloria, la voce che risuona, le tende. Comprensibile la presenza di Mosè ed Elia, i due personaggi dell’Antico Testamento che ebbero il privilegio della rivelazione della gloria di Dio e ora sono testimoni della gloria di Cristo. Soltanto Luca precisa il contenuto del loro colloquio con Gesù, cioè stavano parlando del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Luca usa la parola esodo perché non si può separare la gloria di Cristo dalla Croce e la usa riferendosi alla Pasqua di Cristo. Come la Pasqua di Mosè inaugurò l’Esodo d’Israele dalla schiavitù in Egitto verso la terra della libertà, la Pasqua di Cristo apre il cammino della liberazione per tutta l’umanità. Tutto s’incentra su tre parole che esprimevano al tempo di Cristo le diverse concezioni del Messia: “Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!”. Il titolo di Figlio di Dio veniva conferito ai re il giorno della loro consacrazione; l’Eletto è uno dei nomi del servo di Dio di cui parla Isaia nei Canti del servo: “Ecco il mio servo che io sostengo, il mio Eletto”; Ascoltatelo sembra alludere alla promessa che Dio fece a Mosè di suscitare dopo di lui un profeta (Dt 18, 18) e alcuni ne deducevano che il Messia atteso sarebbe stato un profeta. Ascoltatelo! Non è l’ordine di un maestro esigente o dominante, ma una supplica: Ascoltatelo, cioè abbiate fiducia in lui. Pietro, meravigliato dal volto trasfigurato di Gesù, propone di stabilirsi sul monte tutti insieme, ma Luca precisa che Pietro non sapeva quello che diceva perché non è il caso di isolarsi dal mondo e dai suoi problemi dato che il tempo è breve. Pietro, Giacomo e Giovanni devono piuttosto affrettarsi a raggiungere gli altri perché il progetto di Dio non si limita a pochi eletti: nell’ultimo giorno, sarà l’intera umanità a essere trasfigurata. San Paolo nella lettera ai Filippesi diceva che “noi siamo cittadini del cielo”, perché con il battesimo siamo già nella vita eterna pur pellegrinando ancora sulla terra.

+Giovanni D’Ercole