don Giuseppe Nespeca

Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".

1a Domenica di Quaresima

Prima Domenica di Quaresima [22 febbraio 2026]

Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Mi scuso se mi dilungo oltre misura oggi nella presentazione dei testi, ma è centrale per la vita cristiana capire in profondità il dramma della Genesi (prima lettura) che san Paolo riprende nella seconda lettura portandolo a piena comprensione. Ugualmente il salmo responsoriale si capisce a partire dal dramma raccontato in Genesi cap.3 e ugualmente il vangelo ci mostra come reagire per vivere nel regno di Dio già su questa terra. Secondo me è una visione della vita che va ben focalizzata per capire il dramma del rigetto pratico e spesso inconsapevole di Dio che si consuma nel mondo davanti alla domanda cruciale: perché il male nel mondo? Perché Dio non lo distrugge?

Buona Quaresima

*Prima Lettura dal libero della Genesi (2,7-9; 3,1-7a)

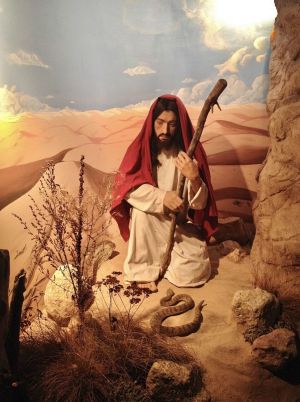

Nei primi capitoli della Genesi appaiono due diverse figure di uomo: il primo che vive felice in piena armonia con Dio, con la donna. e il creato (cap. 2) e invece poi l’uomo che rivendica la propria autonomia afferrando per sé il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male (cp.3). Gesù riassume in sé “tutte le nostre debolezze” (Eb4,15), messo duramente alla prova sarà il segno della nuova umanità: “l’ultimo Adamo divenne spirito datore di vita” (1Cor 15,45). Prima allora di affrontare questo testo, bisogna ricordare che il suo autore non ha mai preteso di fare opera di storico. La Bibbia non è stata scritta né da scienziati né da storici, ma da credenti per dei credenti. Il teologo che scrive queste righe, probabilmente al tempo di Salomone, nel X secolo prima di Cristo, cerca di rispondere alle domande che tutti si pongono: perché il male? Perché la morte? Perché le incomprensioni nelle coppie umane? Perché la difficoltà di vivere? Perché il lavoro è faticoso? Perché la natura è talvolta ostile? Per rispondere, egli si fonda su una certezza che è quella di tutto il suo popolo: la bontà di Dio. Dio ci ha liberati dall’Egitto, Dio ci vuole liberi e felici. Dalla celebre uscita dall’Egitto, sotto la guida di Mosè, dalla traversata del deserto, durante la quale ad ogni nuova difficoltà si è sperimentata la presenza e il sostegno di Dio, non si può più dubitarne. Il racconto che abbiamo appena letto si fonda dunque su questa certezza della benevolenza di Dio e cerca di rispondere a tutte le nostre domande sul male nel mondo. Con un Dio buono e benevolo, come è possibile che esista il male? Il nostro autore ha inventato una parabola per illuminarci: un giardino di delizie (questo è il significato della parola “Eden”) e l’umanità rappresentata da una coppia incaricata di coltivare e custodire il giardino. Il giardino è pieno di alberi, tutti più attraenti gli uni degli altri. Quello che sta in mezzo si chiama “albero della vita”; si può mangiare il suo frutto come quello di tutti gli altri. Ma c’è anche, da qualche parte nel giardino – il testo non precisa dove – un altro albero, il cui frutto invece è proibito. Si chiama “albero della conoscenza di ciò che rende felici o infelici”. Davanti a questo divieto, la coppia può avere due atteggiamenti: o fidarsi, sapendo che Dio è solo benevolenza, e gioire di avere accesso all’albero della vita; se Dio ci proibisce l’altro albero, è perché non è buono per noi. Oppure sospettare in Dio un calcolo malvagio, immaginare che voglia impedirci l’accesso alla conoscenza. È questo il discorso del serpente: si rivolge alla donna e si mostra falsamente comprensivo: “Allora? Dio vi ha davvero detto: non mangerete di nessun albero del giardino?”(3,1). La donna risponde: “Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare , ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non dovete mangiarne e non lo dovete toccare altrimenti morirete” (3, 2-4). Avete notato lo spostamento: semplicemente perché ha ascoltato la voce del sospetto, ella non parla più che di quell’albero e dice “l’albero che è in mezzo al giardino”; ormai, in buona fede, non vede più l’albero della vita al centro del giardino, ma quello “della conoscenza di ciò che rende felici o infelici. Il suo sguardo è già alterato, solo per il fatto di aver lasciato che il serpente le parlasse; allora il serpente può continuare il suo lento lavoro di demolizione: “No, non morirete affatto! Anzi Dio sa che, il giorno in cui voi ne mangerete, si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male” (3,5). Ancora una volta la donna ascolta troppo bene queste belle parole e il testo suggerisce che il suo sguardo è sempre più falsato: “La donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza”(3,6). Il serpente ha vinto: la donna prende il frutto, ne mangia, lo dà a suo marito ed egli ne mangia a sua volta. E la storia finisce così: “Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi”(v.7). Il serpente aveva detto bene: “i vostri occhi si aprirebbero”(3,5); l’errore della donna è stato quello di credere che parlasse nel suo interesse e che svelasse le cattive intenzioni di Dio. Non era che menzogna: lo sguardo è cambiato, è vero, ma è diventato falsato. Non è un caso che il sospetto gettato su Dio sia rappresentato con i tratti di un serpente: Israele, nel deserto, aveva fatto l’esperienza dei serpenti velenosi. Il nostro teologo della corte di Salomone richiama questa dolorosa esperienza e dice: esiste un veleno più grave di quello dei serpenti più velenosi; il sospetto gettato su Dio è un veleno mortale, avvelena le nostre vite. L’idea del nostro anonimo teologo è che tutte le nostre disgrazie provengano da questo sospetto che corrode l’umanità. Dire che l’albero della conoscenza del bene e del male è riservato a Dio significa dire che solo Dio conosce ciò che fa la nostra felicità o la nostra infelicità; il che, in fondo, è logico se è lui che ci ha creati. Voler mangiare a ogni costo il frutto di questo albero proibito significa pretendere di determinare noi stessi ciò che è bene per noi: l’avvertimento “Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare , altrimenti morirete” indicava chiaramente che si trattava di una strada sbagliata.

Attenzione! Il racconto va ancora oltre: durante il cammino nel deserto, Dio ha dato la Legge (la torah) che da allora in poi bisognava osservare, quella che chiamiamo i comandamenti. Si sa che la pratica quotidiana di questa Legge è la condizione della sopravvivenza e della crescita armoniosa di questo popolo; se si sapesse davvero che Dio vuole unicamente la nostra vita, la nostra felicità, la nostra libertà, ci si fiderebbe e si obbedirebbe alla Legge di buon cuore. Essa è veramente “l’albero della vita” messo a nostra disposizione da Dio.

Dicevo all’inizio che si tratta di una parabola, ma di una parabola la cui lezione vale per ciascuno di noi; da quando il mondo è mondo, è sempre la stessa storia. San Paolo (che leggiamo questa domenica nella seconda lettura) prosegue la meditazione e dice: solo Cristo ha avuto fiducia nel Padre in ogni cosa; egli ci mostra la via della Vita.

Nota: Nel testo ebraico, la domanda del serpente è volutamente ambigua: «Davvero! Dio vi ha detto: non mangerete di ogni albero del giardino? «הֲכִי־אָמַר אֱלֹהִים לֹא תֹאכְלוּ מִכֹּל עֵץ הַגָּן?» “Ha-ki amar Elohim lo tochlu mikol etz ha-gan? Posta così, infatti, la domanda può essere intesa in senso restrittivo:“Davvero Dio ha detto: non mangerete di alcun albero del giardino?” interpretando “tutti gli alberi” come negazione totale. Oppure in senso generale e colloquiale: “Davvero Dio ha detto: non mangerete di tutti gli alberi del giardino?” interpretando “tutti” in senso assoluto, oppure come tutti gli alberi tranne uno, albero della vitao l’altro della conoscenza del bene e del male. l serpente usa questa ambiguità per seminare dubbio e sospetto, insinuando che Dio potrebbe mentire o trattenere qualcosa di buono. Nei manoscritti ebraici più antichi non ci sono segni di punteggiatura come oggi, quindi il gioco di parole e la doppia lettura era intenzionalmente più forte. Gli esegeti notano che il serpente non fa un’affermazione chiara, ma forma una domanda subdola, che sposta il focus sul dubbio: “Forse Dio vi sta ingannando?” Questo racconto della Genesi ha molte risonanze nella meditazione del popolo d’Israele. Una delle riflessioni suggerite dal testo riguarda l’albero della vita: piantato in mezzo al giardino di Eden, era accessibile all’uomo e il suo frutto era permesso. Si può pensare che il suo frutto permettesse all’uomo di rimanere in vita, di quella vita spirituale che Dio gli aveva insufflato: “IlSignore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo, soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente” (Gen 2,7). Allora i rabbini hanno fatto il collegamento con la Legge data da Dio sul Sinai. Essa infatti è accolta dai credenti come un dono di Dio, un sostegno per la vita quotidiana: “Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei precetti, perché prolungheranno i tuoi giorni, gli anni della tua vita e ti daranno pace” (Pr 3,1-2).

NB Per maggiore complemento aggiungo questo: C’è il primo divieto: l’albero della conoscenza del bene e del male in Gn 2,16-17, Dio pone un solo limite all’uomo: “Di tutti gli alberi del giardino puoi mangiare, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiar”. L’albero della vita non è proibito in questo momento. Il divieto riguarda solo l’albero della conoscenza del bene e del male perché Dio è colui che decide che cosa è bene e che cosa è male e l’uomo è chiamato a fidarsi, non a sostituirsi a Dio. Mangiare il frutto dell’albero della conoscenza significa dire: “Non mi fido di Dio, decido io ciò che è bene e ciò che è male”. Dopo il peccato c’è il secondo divieto (l’albero della vita) perché la situazione cambia radicalmente. In Genesi 3,22-24 leggiamo: “Ora, che non stenda la mano e non prenda anche dell’albero della vita, ne mangi e viva per sempre”. Solo dopo il peccato, Dio impedisce l’accesso all’albero della vita. Perché? perché l’uomo, separato da Dio dal peccato, non può vivere per sempre così. Vivere eternamente con le conseguenze del peccato sarebbe una condanna, non un dono. Dio quindi protegge l’uomo da un’immortalità deformata. In altre parole: Dio non toglie la vita per punire, ma per impedire che il male diventi eterno.

*Salmo responsoriale (50/51)

“Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; secondo la tua grande misericordia cancella il mio peccato. Lavami interamente dalla mia colpa, purificami dalla mia offesa”. Il popolo d’Israele è riunito in una grande celebrazione penitenziale nel Tempio di Gerusalemme. Si riconosce peccatore, ma conosce anche l’inesauribile misericordia di Dio. Del resto, se è riunito per chiedere perdono, è perché sa già in anticipo che il perdono è stato concesso. Questa era stata, ricordiamolo, la grande scoperta del re Davide: Davide prese Betsabea di cui si era invaghito e fece uccidere Uria suo marito perché qualche giorno dopo, Betsabea aspettava un figlio da lui. Quando il profeta Natan andò da Davide, non cercò anzitutto di ottenere da lui una parola di pentimento; cominciò invece col ricordargli tutti i doni di Dio e con l’annunciargli il perdono, prima ancora che Davide avesse avuto il tempo di fare la minima confessione (2 Sam 12). In sostanza gli disse: “Guarda tutto ciò che Dio ti ha dato… ebbene, sappi che è pronto a darti ancora tutto ciò che vorrai!”. E mille volte, nel corso della sua storia, Israele ha potuto verificare che Dio è davvero «il Signore misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà», secondo la rivelazione che ha concesso a Mosè nel deserto (Es 34,6). Anche i profeti hanno trasmesso questo annuncio, e i pochi versetti del salmo che abbiamo appena ascoltato sono pieni di queste scoperte di Isaia ed Ezechiele. Isaia, per esempio: «Sono io, proprio io, che cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso, e dei tuoi peccati non mi ricorderò» (Is 43,25); oppure ancora: «Ho cancellato come una nube le tue ribellioni e come una nuvola i tuoi peccati. Ritorna a me, perché ti ho riscattato» (Is 44,22).

Questo annuncio della gratuità del perdono di Dio a volte ci sorprende: sembra troppo bello, forse; per alcuni appare persino ingiusto: se tutto è perdonabile, che senso ha fare degli sforzi? È forse dimenticare troppo in fretta che tutti, senza eccezione, abbiamo bisogno della misericordia di Dio; non lamentiamocene dunque! E non stupiamoci se Dio ci sorprende, poiché, come dice Isaia, «i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri». E proprio Isaia precisa che è soprattutto in materia di perdono che Dio ci sorprende di più. La sola condizione richiesta è riconoscersi peccatori. Quando il figlio prodigo (Lc 15): ritorna dal padre, per motivi peraltro non molto nobili, Gesù gli mette sulle labbra una frase del salmo 50: “Contro di te, contro te solo ho peccato», e questa semplice frase ristabilisce il legame che il giovane ingrato aveva spezzato”. Di fronte a questo annuncio sempre rinnovato della misericordia di Dio, il popolo d’Israele — perché è lui che parla qui, come in tutti i salmi — si riconosce peccatore: la confessione non è dettagliata, non lo è mai nei salmi penitenziali; ma l’essenziale è detto in questa supplica: “Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, secondo la tua grande misericordia cancella il mio peccato…. E Dio, che è tutta misericordia, cioè come attirato dalla miseria, non attende altro che questo semplice riconoscimento della nostra povertà. La parola “pietà” ha la stessa radice della parola “elemosina”: letteralmente, siamo mendicanti davanti a Dio. Restano allora due cose da fare. Anzitutto, ringraziare semplicemente per il perdono accordato senza cessare; la lode che il popolo d’Israele rivolge a Dio è il riconoscimento delle bontà con cui lo ha colmato fin dall’inizio della sua storia. Questo mostra bene che la preghiera più importante in una celebrazione penitenziale è il grazie per i doni e per i perdoni di Dio: bisogna cominciare col contemplare Lui, e solo dopo, quando questa contemplazione ci ha rivelato lo scarto tra Lui e noi, possiamo riconoscerci peccatori. Il rituale della riconciliazione lo dice chiaramente nella sua introduzione: “Confessiamo l’amore di Dio insieme al nostro peccato”. E il canto di riconoscenza sgorgherà spontaneamente dalle nostre labbra: basta lasciare che Dio ci apra il cuore. “Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode”; alcuni riconoscono qui la prima frase della Liturgia delle Ore di ogni mattino; in effetti, essa è tratta dal salmo 50/51. Da sola è una vera lezione: la lode, la riconoscenza possono nascere in noi solo se Dio apre i nostri cuori e le nostre labbra. San Paolo lo dice in altro modo: «Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del Figlio suo, che grida: “Abbà!”, cioè: Padre!» (Gal 4,6). Questo fa irresistibilmente pensare a un gesto di Gesù nel vangelo di Marco: la guarigione di un sordomuto; toccandogli le orecchie e la lingua, Gesù disse: «Effatà», che significa «Apriti». E allora, spontaneamente, coloro che erano presenti applicarono a Gesù una frase che la Bibbia riservava a Dio: «Fa udire i sordi e parlare i muti» (cfr Is 35,5-6). Ancora oggi, in alcune celebrazioni del battesimo, il celebrante ripete questo gesto di Gesù sui battezzati dicendo: “Il Signore Gesù ha fatto udire i sordi e parlare i muti; ti conceda di ascoltare la sua parola e di proclamare la fede, a lode e gloria di Dio Padre”. La seconda cosa da fare, e che Dio attende da noi: perdonare a nostra volta, senza indugio né condizioni… ed è tutto un serio programma della nostra vita

*Seconda Lettura dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (5, 12-19)

Adamo era figura di colui che doveva venire, ci dice Paolo; egli parla di Adamo al passato perché fa riferimento al libro della Genesi e alla storia del frutto proibito, ma per lui il dramma di Adamo non è una storia del passato: questa storia è la nostra, quotidianamente; tutti noi siamo Adamo a volte; i rabbini dicono: “ognuno è Adamo per se stesso”.

E se si dovesse riassumere la storia del giardino dell’Eden (che rileggiamo nella prima lettura di questa domenica), si potrebbe dire questo: ascoltando la voce del serpente piuttosto che il comando di Dio, lasciando che il sospetto sulle intenzioni di Dio invada il loro cuore, credendo di potersi permettere tutto, di poter “conoscere” tutto – come dice la Bibbia – l’uomo e la donna si pongono da soli sotto il dominio della morte. E quando si dice: “ ognuno è Adamo per se stesso “, significa che ogni volta che ci allontaniamo da Dio, lasciamo che le potenze di morte invadano la nostra vita. San Paolo, nella lettera ai Romani, prosegue la stessa meditazione e annuncia che l’umanità ha compiuto un passo decisivo in Gesù Cristo; tutti noi siamo fratelli di Adamo e siamo tutti fratelli di Gesù Cristo; siamo fratelli di Adamo quando lasciamo che il veleno del sospetto infesti il nostro cuore, quando pretendiamo di farci noi stessi la legge. Siamo invece fratelli di Cristo quando confidiamo abbastanza in Dio da lasciargli guidare le nostre vite. Siamo sotto il dominio della morte quando ci comportiamo alla maniera di Adamo; quando invece ci comportiamo come Gesù, cioè come lui “obbedienti” (cioè fiduciosi), siamo risorti già nel regno della vita, quella di cui parla Giovanni : “Colui che crede in me, anche se muore, vivrà”, vita che la morte biologica non interrompe. Torniamo al racconto del libro della Genesi: Il Signore Dio plasmò l’uomo con la polvere del suolo; soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente. Questo soffio di Dio che fa dell’uomo un essere vivente – come dice il testo – gli animali non l’hanno ricevuto: eppure sono ben vivi in senso biologico; se ne può dunque dedurre che l’uomo gode di una vita diversa dalla vita biologica. San Paolo afferma che a causa di Adamo la morte ha regnato: utilizza più volte i termini “regno”, “regnare” mostrando che ci sono due regni che si affrontano: il regno del peccato quando l’umanità agisce come Adamo, che porta morte, giudizio, condanna. C’è poi il regno di Cristo cioè con lui l’umanità nuova, che è il regno della grazia, della vita, dono gratuito, della giustificazione. Nessuno uomo è però interamente nel regno di Cristo e Paolo stesso lo riconosce: “Non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio” (Rm 7,19). Adamo, cioè l’umanità, è creata per essere re per coltivare e custodire il giardino, come leggiamo nel libro della Genesi, ma, mal consigliata dal serpente, vuole fare tutto da sé stessa, con le proprie forze, tagliandosi fuori da Dio. Gesù Cristo, al contrario, non “rivendica” questa regalità: gli è data. Come scrive Paolo nella lettera ai Filippesi: “pur essendo di natura divina, non considerò un privilegio l’essere come Dio, ma si fece obbediente » (2,6 trad. TOB). Il racconto del giardino dell’Eden dice la stessa cosa in immagini: prima della colpa, l’uomo e la donna potevano mangiare il frutto dell’albero della vita; dopo la colpa, non vi hanno più accesso. Ciascuno a modo suo, questi due testi – quello della Genesi da una parte e quello della lettera ai Romani dall’altra – ci dicono la verità più profonda della nostra vita: con Dio tutto è grazia, tutto è dono gratuito; e Paolo qui insiste sull’abbondanza, sulla profusione della grazia, parla persino della “sproporzione” della grazia: Non è come per la caduta il dono gratuito… molto più la grazia di Dio si è riversata in abbondanza sulla moltitudine, questa grazia data in un solo uomo, Gesù Cristo. Tutto è dono e non c’è da stupirsi poiché, come dice san Giovanni, Dio è Amore. Non perché Cristo si è ben comportato che ha ricevuto una ricompensa e Adamo a causa di una cattiva condotta ha ricevuto il castigo. Il discorso di Paolo è più profondo: Cristo vive nella totale fiducia che in Dio tutto gli sarà dato… e tutto gli è dato nella Risurrezione. Adamo, cioè ciascuno di noi, spesso vuole impadronirsi da solo di ciò che può essere accolto solamente come dono e per questo si ritrova “nudo”, cioè privo di tutto. Potremmo dire che per nascita siamo cittadini del regno di Adamo; mediante il battesimo abbiamo chiesto di essere naturalizzati nel regno di Cristo. Obbedienza e disobbedienza nel senso di Paolo potrebbero sostituirsi così: “obbedienza” con fiducia e “disobbedienza” con diffidenza; come dice Kierkegaard: “Il contrario del peccato non è la virtù; il contrario del peccato è la fede”. Se rileggiamo il racconto della Genesi, possiamo notare che, intenzionalmente, l’autore non aveva dato nomi propri all’uomo e alla donna; parlava di Adamo (deriva da adamah che significa terra, polvere) che significa “essere umano tratto dalla terra”, mentre Eva (deriva da Chavah che indica vita) è colei che dà la vita. Non dando loro dei nomi, voleva farci capire che il dramma di Adamo ed Eva non è la storia di individui particolari, ma è la storia di ogni essere umano e questo da sempre.

*Dal Vangelo secondo Matteo (4, 1-11)

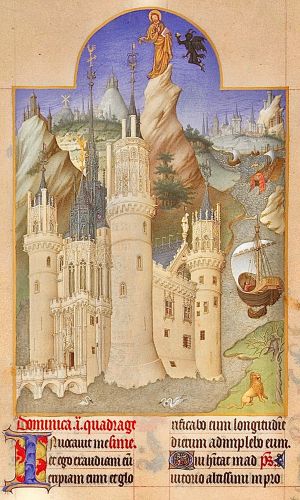

Ogni anno, la Quaresima si apre con il racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto: bisogna credere che si tratti di un testo davvero fondamentale! Quest’anno lo leggiamo secondo san Matteo. Dopo aver raccontato il battesimo di Gesù, Matteo continua subito: “Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo”. L’evangelista ci invita quindi a fare un collegamento tra il battesimo di Gesù e le tentazioni che seguono immediatamente. Matteo aveva detto qualche versetto prima: Gesù “salverà il suo popolo dai suoi peccati”, che è proprio il senso del nome Gesù. Giovanni Battista battezza Gesù nel Giordano anche se lui non era d’accordo e aveva detto: “Io ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me!”(Mt 3,14)… E accadde che quando dopo il battesimo Gesù risalì dall’acqua i cieli si aprirono: vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. E dai cieli si udì una voce: “Questi è il Figlio mio diletto, in lui mi sono compiaciuto”.

Questa frase, da sola, annuncia pubblicamente che Gesù è davvero il Messia: perché l’espressione “Figlio di Dio” era sinonimo di Re-Messia e la frase “l’amato, in lui ho posto il mio compiacimento”(3,17) si riferisce a uno dei canti del Servo in Isaia. In poche parole, Matteo ci ricorda tutto il mistero della persona di Gesù; ed è lui, precisamente, il Messia, il salvatore,il servo che affronterà il Tentatore. Come il suo popolo, qualche secolo prima, è condotto nel deserto; come il suo popolo, conosce la fame; come il suo popolo, deve scoprire quale sia la volontà di Dio sui suoi figli; come il suo popolo, deve scegliere davanti a chi prostrarsi. “Se tu sei Figlio di Dio”, ripete il Tentatore, manifestando così qual è il vero problema; e Gesù vi è confrontato, non solo tre volte, ma per tutta la sua vita terrena. Essere il Messia, concretamente, cosa significa? La questione prende varie forme: risolvere i problemi degli uomini a colpi di miracoli, come trasformare le pietre in pane? Provocare Dio per verificare le sue promesse? … Lanciandosi dal tempio, ad esempio, perché il Salmo 91 prometteva che Dio avrebbe soccorso il suo Messia… Possedere il mondo, dominare, regnare a qualunque prezzo, persino adorando qualsiasi idolo? Persino smettendo di essere Figlio? va notato che alla terza tentazione, il Tentatore non ripete più “Se tu sei Figlio di Dio”.

Il culmine di queste tentazioni è che esse mirano a promesse di Dio: non promettono altro che ciò che Dio stesso ha promesso al suo Messia. E i due interlocutori, Tentatore e Gesù, lo sanno bene. Ma ecco… le promesse di Dio sono nell’ordine dell’amore; esse possono essere ricevute solo come doni; l’amore non si esige, non ci si impadronisce, si riceve in ginocchio, con gratitudine. In fondo, succede la stessa cosa del Giardino della Genesi: Adamo sa, e ha ragione, di essere creato per essere re, per essere libero, per essere padrone della creazione; ma invece di accogliere i doni come doni, con gratitudine e riconoscenza, esige, rivendica, si pone alla pari di Dio… Esce dall’ordine dell’amore e non può più ricevere l’amore offerto… si ritrova povero e nudo. Gesù fa la scelta opposta: “Vattene Satana!” come dirà una volta a Pietro aggiungendo “I tuoi pensieri non sono quelli di Dio, ma quelli degli uomini” (Mt 16,23. Inoltre, più volte in questo testo, Matteo chiama il Tentatore “diavolo”, che in greco significa colui che divide. Satana è per ciascuno di noi, come lo è per Gesù stesso, colui che tende a separarci da Dio, a vedere le cose alla maniera di Adamo e non alla maniera di Dio. A ben vedere tutto sta nello sguardo: quello di Adamo è falsato; per mantenere lo sguardo chiaro, Gesù scruta la Parola di Dio: le tre risposte al Tentatore sono citazioni dal libro del Deuteronomio (cap. 8), in un passo che è proprio una meditazione sulle tentazioni del popolo d’Israele nel deserto. Allora, precisa Matteo, il diavolo (il divisore) lo lascia; non è riuscito a dividere, a distogliere il cuore del Figlio. Questo richiama ila frase di san Giovanni nel Prologo (Gv 1,1): “In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio (pros ton Theon, che significa rivolto a Dio), e il Verbo era Dio”. Il diavolo non è riuscito a distogliere il cuore del Figlio, e questi è allora tutto disponibile per accogliere i doni di Dio: ”Ecco degli angeli si avvicinarono e lo servivano”.

NB Su richiesta di qualcuno mi permetto anche di presentarvi l’omelia che io sto preparando per questa prima domenica di Quaresima

Omelia – I Domenica di Quaresima

Ogni anno, la Quaresima si apre con il racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto: bisogna credere che si tratti di un testo davvero fondamentale! Quest’anno lo leggiamo secondo san Matteo. Dopo aver raccontato il battesimo di Gesù, Matteo continua subito: “Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo”. L’evangelista ci invita quindi a fare un collegamento tra il battesimo di Gesù e le tentazioni che seguono immediatamente. Quando Gesù risalì dall’acqua i cieli si aprirono: vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. E dai cieli si udì una voce: “Questi è il Figlio mio diletto, in lui mi sono compiaciuto”. Gesù è il “Figlio di Dio”, il Messia, il salvatore, il servo di Dio che affronterà il Tentatore. Satana dirà proprio così: “Se tu sei Figlio di Dio” mostrando così qual è il vero problema; e cioè il tentativo di separare in Gesù la sua identità divina dal suo modo di viverla o meglio ancora spingere Gesù a utilizzare la sua potenza divina senza la fiducia di figlio e la sua umanità senza l’obbedienza. Per capire meglio , dobbiamo tornare alla prima Lettura tratta libro della Genesi dove il serpente tentatore promette a Eva: “Sarete come Dio” (Gen 3,5). La tentazione non riguarda solo un frutto da non mangiare, ma l’autonomia da Dio, il desiderio di decidere da soli ciò che è bene e male, senza fidarsi del Padre. Adamo ed Eva si lasciarono convincere e si ritrovarono nudi. Hanno perso tutto!

Nel deserto, il diavolo trenta ora con Gesù, nuovo Adamo, vero uomo come noi eccetto il peccato e lancia tre provocazioni: 1. “Di’ che queste pietre diventino pane”. La tentazione di vivere senza dipendere da Dio, di cercare soddisfazione immediata. C’è una fame che va oltre il pane e che solo Dio può soddisfare. Ma questo significa fidarsi di Dio e Gesù risponde: “Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo” (Mt 4,4). 2a tentazione. Il diavolo rilancia: “Gettati giù” dal tempio e gli angeli ti accoglieranno. Ecco la tentazione di manipolare Dio, di chiedere segni spettacolari per confermare la propria fede. Una tentazione oggi molto sottile ma assai frequente quando si crede di spettacolarizzare la liturgia, l’evangelizzazione e gli eventi ecclesiali. Gesù insegna a diffondere il vangelo come lievito nella pasta e piccolo seme nel terreno: tutto avviene nel silenzio perché. non bisogna credere di essere protagonisti ma vite sempre nascoste in Dio anche quando si agisce pubblicamente. Non è opera nostra convertire il mondo. Ascoltiamo Gesù che ribatte: “Sta scritto: Non tenterai il Signore Dio tuo” (Mt 4,7). 3. Alla terza tentazione va notato che il Tentatore non ripete più “Se tu sei Figlio di Dio” e questo perché satana si crede lui il padrone del mondo e allora può dirgli: “Ti darò tutto se ti prostri” E’ la tentazione del potere e del compromesso, di piegare la propria vita ai vantaggi immediati. Molto pericolosa perché assai spesso passa attraverso l’idea di credere che si può accettare tutto pur di evangelizzare, ma non siamo noi i padroni! . Gesù risponde: “Sta scritto: Adorerai il Signore Dio tuo e a lui solo renderai culto” (Mt 4,10).

Notiamo qualcosa di decisivo: Gesù non risponde con la propria intelligenza o forza, ma sempre rifacendosi alla Parola di Dio, che è l’unica vera luce che può guidare il cammino dell’uomo nel deserto della vita, cammino spesso buio e pieno di insidie. Questo perché la Parola di Dio è luce di verità che non si spegne mai. San Giovanni Crisostomo ci ricorda: «Nella Scrittura non troviamo solo parole, ma la forza che serve per vincere il male; essa è il nutrimento dell’anima e la luce che guida chi cammina tra le tenebre» (Omelie su Matteo, IV secolo). Anche quando il mondo rifiuta Dio, anche quando le scelte giuste sembrano scomode o perdenti, la Scrittura resta la guida sicura. Come applicare questo alla nostra vita? Oggi, essere cristiani è spesso difficile:la fede può essere derisa o ignorata, il Vangelo sembra inutile, Cristo è combattuto e talora tollerato, ma non accolto. La Quaresima ci invita a fare una scelta quotidiana: chi guida la nostra vita? Vogliamo fare tutto da soli, come Eva e Adamo nell’Eden scegliendo ciò che ci sembra più comodo? Oppure ci affidiamo a Dio, lasciando che la sua Parola illumini le nostre decisioni e dia senso anche alle difficoltà? Seguire Cristo significa scegliere la fedeltà, anche quando il mondo va contro. Significa vivere la propria vita da cristiani senza compromessi, basandoci non sulla forza personale, ma sulla Parola viva di Dio. Ci sostiene sempre una speranza certa e concreta: Il Vangelo termina con una promessa silenziosa: “Allora il diavolo lo lasciò” (Mt 4,11). Chi si affida a Dio non resta solo nelle prove. La tentazione può apparire potente, ma chi cammina alla luce della Parola non è mai vinto. Gesù, il nuovo Adamo, vince là dove Adamo ed Eva cedettero. Il tempo della Quaresima ci invita a tornare all’essenziale: a non allontanarci mai da Dio, a non piegare la vita al potere o al piacere immediato, a lasciarci guidare dalla Parola di Dio, che è la vera luce nel deserto. Chiediamo oggi la grazia di rispondere sempre con fedeltà alla Scrittura, come Gesù. Essere testimoni del Vangelo non è facile, ma è sorgente di coraggio e di pace nel cuore.

+Giovanni D’Ercole

Trasfigurazione controcorrente. Fede e metamorfosi

Mercoledì delle Ceneri

Mercoledì delle Ceneri [18 febbraio 2026]

Dio ci benedica e la Vergine ci protegga! Ora invio i testi dei mercoledì delle ceneri e mercoledì quelli di domenica.

*Prima Lettura dal libro del profeta Joel (2,12-18)

“Ritornate al Signore con tutto il cuore”. Il libro del profeta Gioele è uno dei più brevi dell’Antico Testamento: conta appena settantatré versetti, distribuiti in quattro capitoli, ed è generalmente collocato intorno all’anno 600 a.C., poco prima dell’Esilio a Babilonia. In questo scritto si intrecciano costantemente tre grandi temi: l’annuncio di flagelli terribili, reali o simbolici; l’appello pressante al digiuno e alla conversione; e infine la proclamazione della salvezza che Dio concede al suo popolo. È soprattutto il secondo tema, quello della conversione, che la liturgia propone all’inizio del cammino quaresimale. L’invito alla conversione si apre in modo solenne con la formula tipica dei profeti: “Parola del Signore”. Essa richiama l’attenzione e chiede di prendere sul serio ciò che segue. E ciò che segue è una parola decisiva: “Ritornate”. È il verbo fondamentale del linguaggio penitenziale biblico. Dio invita il suo popolo a tornare a Lui, mentre il popolo, a sua volta, implora Dio di “ritornare”, cioè di concedere il perdono e la misericordia. Questo ritorno verso Dio deve esprimersi attraverso il digiuno, le lacrime e il lutto: segni tradizionali della penitenza. Tuttavia i profeti, e Gioele in particolare, mettono in guardia contro il rischio di fermarsi alle apparenze esteriori. Per questo il profeta afferma con forza: “Laceratevi il cuore e non le vesti”. La conversione autentica non è una questione di riti visibili, ma un cambiamento profondo dell’interiorità. Gioele si colloca così nella grande linea profetica inaugurata da Isaia, che denunciava un culto vuoto e formale, incapace di trasformare la vita: Dio rifiuta feste solenni e preghiere moltiplicate quando le mani restano macchiate di ingiustizia. Ciò che Egli chiede è una vera purificazione del cuore e delle azioni, l’abbandono del male e l’impegno concreto per il bene e la giustizia. Lo stesso messaggio è espresso in modo particolarmente intenso dal Salmo 50/51, che definisce la vera conversione come un “cuore spezzato e umiliato”. Alla luce di Ezechiele, questa immagine assume un significato ancora più profondo: è necessario che il cuore di pietra venga infranto perché possa nascere finalmente un cuore di carne, capace di ascoltare Dio e di vivere secondo la sua volontà. Quando Gioele invita a lacerare il cuore, intende proprio questa trasformazione radicale dell’essere umano. La conversione, nella prospettiva di Gioele, mira a ottenere il perdono di Dio e a scongiurare un castigo meritato. Il profeta ricorda che il Signore è “tenero e misericordioso, lento all’ira e ricco di amore” e lascia aperta una speranza: forse Dio tornerà sui suoi passi, rinuncerà al castigo e salverà il suo popolo dall’umiliazione davanti alle nazioni. Ma l’annuncio finale supera ogni attesa: il perdono non è solo possibile, è già concesso. La traduzione liturgica parla di un Dio che “si commuove” per il suo popolo, ma il testo ebraico è ancora più forte: “Il Signore arde di zelo per il suo paese e ha compassione del suo popolo”. Non si tratta di una pietà fredda o distante, ma di un amore appassionato e fedele. Resterà da scoprire, nella rivelazione biblica, che questa misericordia non è riservata solo a Israele. Il libro di Giona lo mostrerà in modo sorprendente, raccontando la conversione di Ninive, la città pagana: davanti al digiuno e al cambiamento di vita dei suoi abitanti, Dio rinuncia al castigo annunciato. Il messaggio è chiaro: il Signore “arde di zelo” per tutti gli uomini, anche per coloro che sembrano lontani o indegni.

Questa verità troverà la sua espressione definitiva nel Nuovo Testamento, quando san Paolo affermerà che Dio ha manifestato il suo amore in modo radicale: Cristo è morto per noi quando eravamo ancora peccatori (Rm 5,8).

*Salmo responsoriale (50/51)

“Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande misericordia cancella la mia colpa. Lavami tutto dalla mia colpa, purificami dal mio peccato”. Il popolo d’Israele è riunito nel Tempio di Gerusalemme per una grande celebrazione penitenziale. Si riconosce peccatore, ma conosce anche l’inesauribile misericordia di Dio. E, del resto, se si raduna per chiedere perdono, è proprio perché sa in anticipo che il perdono è già concesso. Questa fu la grande scoperta del re Davide che aveva fatto venire a palazzo la sua graziosa vicina Betsabea (sposa di un ufficiale, Uria, che in quel momento si trovava in guerra) e giacere con lei che restò incinta. Qualche tempo dopo, Betsabea fece sapere a Davide di aspettare un figlio da lui. A quel punto Davide organizzò la morte del marito tradito sul campo di battaglia, per potersi appropriare definitivamente della donna e del bambino che portava in grembo. Ora, ed è qui l’inaspettato di Dio, quando il profeta Natan andò da Davide, non cercò anzitutto di strappargli una confessione di pentimento; cominciò invece ricordandogli tutti i doni ricevuti da Dio e annunciandogli il perdono, prima ancora che Davide avesse avuto il tempo di fare la minima ammissione di colpa (cf. 2 Sam 12). In sostanza gli disse: “Guarda tutto ciò che Dio ti ha dato… e sappi che è pronto a darti ancora tutto quello che vorrai!”. Israele ha potuto sempre verificare che Dio è davvero il Signore misericordioso e pietoso, lento all’ira, ricco di amore fedele, secondo la rivelazione fatta a Mosè nel deserto (Es 34,6). Anche i profeti hanno rilanciato questo annuncio, e i versetti del salmo che abbiamo ascoltato sono impregnati delle scoperte di Isaia ed Ezechiele. Isaia, per esempio, fa dire a Dio: “Io, proprio io, cancello le tue ribellioni per amore di me stesso e non ricordo più i tuoi peccati” (Is 43,25). L’annuncio della gratuità del perdono di Dio talvolta ci sorprende: sembra forse troppo bello; per alcuni appare persino ingiusto. Se tutto è perdonabile, a che serve fare sforzi? È dimenticare troppo in fretta che tutti, senza eccezione, abbiamo bisogno della misericordia di Dio: non lamentiamocene dunque! E non stupiamoci se Dio ci sorprende, perché, come dice Isaia, “i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri”. E nel perdonare – precisa Isaia - Dio ci sorprende più di ogni altra cosa. Di fronte all’annuncio sempre rinnovato della misericordia di Dio, il popolo d’Israele si riconosce peccatore. La confessione non è dettagliata, come non lo è mai nei salmi penitenziali; ma l’essenziale è detto in questa supplica: Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia cancella il mio peccato…. E Dio, che è tutta misericordia non attende altro che questo semplice riconoscimento della nostra povertà. Del resto, la parola pietà ha la stessa radice della parola elemosina: letteralmente, siamo mendicanti davanti a Dio. A questo punto ci restano due cose da fare.

Ringraziare semplicemente per questo perdono continuamente donato. Israele, quando si rivolge a Dio, riconosce sempre la bontà con cui Egli lo ha colmato fin dall’inizio della sua storia e questo mostra che la preghiera più importante in una celebrazione penitenziale è il riconoscimento dei doni e dei perdono di Dio: bisogna cominciare contemplando Lui; solo dopo, questa contemplazione, rivelandoci lo scarto tra Lui e noi, ci permette di riconoscerci peccatori: Confessiamo l’amore di Dio insieme al nostro peccato. Allora il canto di riconoscenza sgorgherà spontaneamente dalle nostre labbra quando Dio ci apre il cuore. “Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode” (Salmo 50/51). La lode e il grazie possono nascere in noi solo se Dio apre i nostri cuori e le nostre labbra. La seconda cosa che Dio attende da noi è perdonare a nostra volta, senza indugi né condizioni… ed è tutto un programma.

*Seconda lettura dalla seconda lettera di san Paolo ai Corinzi (5, 20-6,2)

“Lasciatevi riconciliare con Dio”, dice Paolo; ma riconciliazione implica che ci sia una lite: di quale lite si tratta? Gli uomini dell’Antico Testamento hanno scoperto proprio che Dio non è in lite con l’uomo. Il Salmo 102/103, per esempio, afferma: Il Signore non contesta sempre, non serba all’infinito il suo rimprovero; non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci rende secondo le nostre colpe… Anche Isaia invita il malvagio ad abbandonare la sua via, l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore, che avrà compassione di lui, al nostro Dio, che perdona abbondantemente (Is 55,7). E il libro della Sapienza aggiunge: “Tu hai pietà di tutti perché puoi tutto, e distogli lo sguardo dai peccati degli uomini per condurli al pentimento… Li risparmi tutti, perché sono tuoi, Signore che ami la vita… Il tuo dominio su tutto ti fa usare clemenza verso tutti» (Sap 11,23; 12,16). Gli uomini della Bibbia ne hanno fatto esperienza, a cominciare da Davide. Dio sapeva che aveva sangue sulle mani (dopo l’uccisione di Uria, marito di Betsabea, 2 Sam 12), eppure manda il profeta Natan a dirgli in sostanza: “Tutto ciò che possiedi te l’ho dato, e se non basta, sono pronto a darti ancora tutto ciò che vorrai”. Dio sapeva anche che Salomone doveva il suo trono all’eliminazione dei rivali, eppure ascolta la sua preghiera a Gabaon e la esaudisce ben oltre ciò che il giovane re aveva osato chiedere (1 Re 3). Ancora, il nome stesso di Dio — il Misericordioso — significa che ci ama ancor di più quanto siamo miseri. Dio, dunque, non è in lite con l’uomo; eppure Paolo parla di riconciliazione, perché da sempre l’uomo fa causa a Dio. Il testo della Genesi (Gn 2-3) attribuisce al serpente la frase accusatrice: “Dio sa che il giorno in cui ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come dèi, conoscendo il bene e il male” (Gn 3,4). In altre parole, l’uomo sospetta che Dio sia geloso e non voglia il suo bene. Ma, poiché quella voce non è naturale all’uomo (è del serpente), si può guarire da questo sospetto. Ecco ciò che Paolo dice: “È Dio stesso che vi chiama; vi esortiamo nel nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio”. E cosa ha fatto Dio per togliere dai nostri cuori questa lite, questo sospetto? Colui che non ha conosciuto il peccato, Dio l’ha fatto peccato per noi: Gesù non ha conosciuto il peccato nemmeno per un istante, non è mai stato in lite con il Padre. Paolo aggiunge: “Si è fatto obbediente” (Fil 2,8), cioè fiducioso anche attraverso sofferenza e morte. Egli ha cercato di comunicare agli uomini questa fiducia e la rivelazione di un Dio che è solo amore, perdono, aiuto dei piccoli. Paradossalmente, proprio per questo è stato considerato blasfemo, messo tra i peccatori ed eseguito come un maledetto (Dt 21,23). L’oscurità degli uomini si è abbattuta su di lui, e Dio l’ha permesso perché fosse il mezzo unico per farci toccare con mano fino a dove può arrivare il suo “zelo per il suo popolo”, come dice il profeta Gioele. Gesù ha subito nella carne il peccato degli uomini, la loro violenza, il loro odio, il loro rifiuto di un Dio d’amore. Sul volto di Cristo crocifisso contempliamo l’orrore del peccato umano, ma anche la dolcezza e il perdono di Dio. Da questa contemplazione può nascere la nostra conversione, la nostra “giustificazione”, come dice Paolo. Alzeranno gli occhi verso colui che hanno trafitto (cf Za 12,10; Gv 19,37). Scoprire in Gesù che perdona i suoi carnefici l’immagine stessa di Dio significa entrare nella riconciliazione offerta da Dio. Ci resta il compito di annunciarlo al mondo: “Siamo gli ambasciatori di Cristo”, dice Paolo, considerandosi inviato in missione presso i fratelli. Tocca a noi proseguire questa missione; ed è probabilmente il senso della citazione finale di Paolo: “Poiché dice nella Scrittura: Al tempo favorevole ti ho esaudito, nel giorno della salvezza ti ho soccorso”. Paolo riprende qui una frase di Isaia, che esortava gli esiliati babilonesi ad annunciare che l’ora della salvezza di Dio era arrivata. A sua volta, Cristo ha affidato alla Chiesa il compito di annunciare al mondo la remissione dei peccati.

*Dal Vangelo secondo Matteo (6, 1-6. 16-18)

Abbiamo qui due brevi estratti del Discorso della Montagna, che occupa i capitoli 5-7 di san Matteo; l’intero discorso è costruito attorno al cuore centrale, il Padre Nostro (6,9-13), che dà senso a tutto il resto. Le raccomandazioni che leggiamo oggi non sono solo consigli morali: riguardano il senso stesso della fede. Tutto il nostro agire si radica nella scoperta che Dio è Padre. Così, preghiera, elemosina e digiuno diventano percorsi per avvicinarci al Dio-Padre: digiunare significa imparare a uscire da se stessi, pregare significa centrarci su Dio, fare l’elemosina significa centrarci sui nostri fratelli. Tre volte Gesù ripete formulazioni simili, quasi polemiche: Non siate come coloro che fanno sfoggio della loro pietà…. È importante ricordare quanto fossero significative le manifestazioni religiose nella società ebraica dell’epoca, con il rischio inevitabile di attribuire troppo valore ai gesti esteriori; e probabilmente anche personaggi di spicco non vi sfuggivano! Matteo a volte riporta i rimproveri di Gesù verso chi si concentrava più sulla lunghezza delle frange che sulla misericordia e sulla fedeltà (Mt 23,5s). Qui, invece, Gesù invita i discepoli a un’operazione-verità: Se volete vivere come giusti, evitate di agire davanti agli uomini per essere ammirati. La giustizia era la grande preoccupazione dei credenti: e se Gesù cita la ricerca della giustizia due volte nelle Beatitudini, è perché quel termine, quella sete, erano familiari agli ascoltatori: “Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati” (5,6); “Beati quelli che sono perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli” (5,10). La vera giustizia biblica consiste nell’armonia con il progetto di Dio, non nell’accumulo di pratiche, per quanto nobili possano sembrare. La famosa frase della Genesi — Abramo credette al Signore e gli fu accreditato come giustizia (Gn 15,6) — ci insegna che la giustizia è prima di tutto giustezza, come in uno strumento musicale, un accordo profondo con la volontà di Dio.

Le tre pratiche — preghiera, digiuno, elemosina — sono percorsi di giustizia.

Preghiera: lasciamo che sia Dio a guidarci secondo il suo progetto: “Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra come in cielo”. Attendiamo da Lui che ci insegni i veri bisogni del Regno. Gesù precede l’insegnamento del Padre Nostro con questa raccomandazione:” Quando pregate, non fate come i pagani…il Padre vostro sa di cosa avete bisogno, prima che glielo chiediate (6,7-8).

Digiuno: smettendo di inseguire ciò che crediamo necessario alla nostra felicità, che rischia di assorbirci sempre di più, impariamo la libertà e riconosciamo le vere priorità; L’uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio (Mt 4,4).

Elemosina: La parola elemosina è della stessa famiglia di eleison: fare l’elemosina significa aprire il cuore alla pietà. Dio vuole il bene di tutti i suoi figli; la giustizia, intesa come armonia con Lui, comprende inevitabilmente una dimensione di giustizia sociale. La parabola del giudizio universale (Mt 25,31-46) lo conferma: “Venite, benedetti del Padre mio… perché avevo fame e mi avete dato da mangiare… e i giusti entreranno nella vita eterna”. Le condotte che Gesù condanna — non siate come coloro che fanno sfoggio — sono l’opposto: mantengono l’uomo centrato su se stesso, chiudendo il cuore all’azione trasformante dello Spirito.

+Giovanni D’Ercole

Giudizio e giudizi

(Mt 25,31-46)

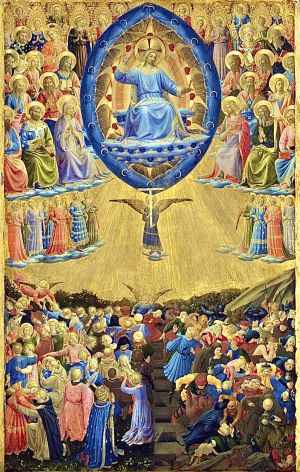

Il celebre brano del Giudizio presenta il Risorto ‘veniente’ (v.31) come «Figlio dell’uomo» ossia sviluppo autentico e completo del progetto divino sull’umanità: il suo genere di “verdetto” ne consegue.

Dio abbraccia la condizione di limite delle sue creature, quindi il comportamento che realizza la nostra vita non riguarda l’atteggiamento religioso in sé, ma quello che abbiamo avuto verso i nostri simili.

In tutte le credenze antiche l’anima del defunto veniva soppesata su base notarile e giudicata secondo il saldo positivo o negativo.

A parere dei rabbini, la misericordia divina interveniva a favore solo nel momento in cui le opere buone e cattive si bilanciavano.

Gesù non parla d’un tribunale che proclama sentenze negative immutabili sull’intera persona, ma dei suoi tratti umanizzanti.

«Vita dell’Eterno» (v.46 testo greco) allude a un genere di vita non biologico ma relazionale e di completezza di essere, che possiamo già sperimentare.

Si tratta di episodi in cui è affiorato il nostro DNA genuino, l’Oro che ci abita: quando abbiamo saputo corrispondere ai bisogni non di Dio, ma della vita stessa e dei nostri fratelli.

Sono i momenti in cui siamo stati ascoltatori profondi della natura, speranza e vocazione di tutti - sensibili alle necessità altrui. Opportunità che ci hanno consentito di avvicinare la condizione umana a quella celeste.

Comparando le ‘opere’ dichiarate “paradigma” con quelle degli elenchi di altre religioni - persino nell’antico Egitto - notiamo la differenza del v.36: «ero in prigione e siete venuti da me» (vv.39.43).

La differenza è notevole proprio sotto il criterio della Giustizia divina: essa sorvola le considerazioni forensi, perché crea giustizia dove non c’è.

Il Padre pone vita in ogni caso, perché non è buono [come si crede in tutte le persuasioni devote] ma esclusivamente buono.

I ‘giusti’ - poi - neppure si sono accorti di aver fatto chissà cosa: hanno corrisposto spontaneamente alla loro natura di figli (v.39).

Hanno avuto simpatia per la ‘carne’ nella sua realtà - valutandola famigliare. Hanno amato con e come Gesù, in Lui.

Gli altri invece, tutti presi da formalismi che a Dio non interessano, risultano sorpresi del fatto che il Padre non sia tutto lì dove lo avevano immaginato - stretto nelle sentenze della giustizia ordinaria: «Quando ti abbiamo visto [...] in prigione e non ti abbiamo servito?» (v.44).

La vocazione a venire incontro porta spontaneamente a trasgredire le divisioni: legaliste, di retribuzione, o pregiudizi e genere di culto.

Questa la Salvezza eminente, di peso - che si annida nell’aspetto diretto e genuino, non tanto nei propositi organizzati; né ha consistenza alcuna su base di opinioni.

Ci realizziamo nel corrispondere alla chiamata istintiva che sorge dalla nostra stessa impronta essenziale (altruista) anche minima, malconsiderata, o eccentrica e malferma - non straordinaria.

Senza condizioni troppo esteriori, essa si riconosce disseminata nell’anima e nella pienezza benefica divinizzante del «Figlio dell’uomo».

Insegnamento ultimo di Gesù: Giudizio insigne, globale e tutto umano; non responso a concetto e rendiconto.

Resta singolare l’identificazione di Gesù coi piccoli: la sua Persona ha un senso centrale, ‘senza distinzione’ fra amici e controlegge.

Qui l’uomo è un Soggetto diverso, ben più ricco - saldo in se stesso, ma che si dilata nel Tu divino e umano, anche indigente.

[Lunedì 1.a sett. Quaresima, 23 febbraio 2026]

Giudizio vs giudizi

(Mt 25,31-46)

Il celebre brano del Giudizio presenta il Risorto veniente (v.31) come «Figlio dell’uomo» ossia sviluppo autentico e completo del progetto divino sull’umanità: il suo genere di “verdetto” ne consegue.

Dio abbraccia la condizione di limite delle sue creature, quindi il comportamento che realizza la nostra vita non riguarda l’atteggiamento religioso in sé, ma quello che abbiamo avuto verso i nostri simili.

È il richiamo evangelico della recente enciclica [ottobre 2020] sulla fraternità e l’amicizia sociale.

Consapevole della situazione, il Magistero si fa oggi pungolo d’ogni spiritualità di cerchia, ovvia e qualunquista; di qualsivoglia mistica da folklore, strapaesana... vuota, intimista, ancora seduta dentro armature da comodino.

In tutte le credenze antiche l’anima del defunto veniva soppesata su base notarile e giudicata secondo il saldo positivo o negativo.

Secondo i rabbini, la misericordia divina interveniva a favore, solo nel momento in cui le opere buone e cattive si bilanciavano.

Gesù non parla d’un tribunale che proclama sentenze negative immutabili sull’intera persona, ma dei tratti di esistenza completa che - essendo in sé indistruttibili perché umanizzanti - vengono salvati e assunti, introdotti nella esistenza definitiva.

«Vita dell’Eterno» (v.46 testo greco) allude a un genere di vita non biologico ma relazionale e di completezza di essere, che possiamo già sperimentare.

Si tratta di episodi in cui è affiorato il nostro DNA divino, l’Oro che ci abita: quando abbiamo saputo corrispondere ai bisogni non di Dio, ma della vita stessa e dei nostri fratelli.

Sono i momenti in cui siamo stati ascoltatori profondi della natura, della speranza e vocazione di tutti - sensibili alle necessità altrui.

Opportunità che ci hanno consentito di avvicinare la condizione umana a quella celeste.

Comparando le “opere” dichiarate “paradigma” con quelle degli elenchi del giudaismo classico (Is 58,6-7) e di altre religioni - persino dell’antico Egitto [Libro dei morti, c.125] - notiamo la differenza del v.36: «ero in prigione e siete venuti da me» (cf. vv.39.43).

La differenza è notevole proprio sotto il criterio della Giustizia divina: essa sorvola le considerazioni forensi, perché crea giustizia dove non c’è.

Il Padre pone vita in ogni caso, perché non è buono come si crede in tutte le persuasioni devote, bensì esclusivamente buono.

I “giusti” - poi - neppure si sono accorti di aver fatto chissà cosa: hanno corrisposto spontaneamente alla loro natura innata e trasparente di figli (v.39).

Hanno avuto simpatia per la “carne” nella realtà in cui si trova - e dove si trova - valutandola famigliare. Hanno amato con e come Gesù, in Lui.

Non hanno amato per Gesù - come se la condizione dell’altro potesse essere collocata fra parentesi, e sotto sotto considerata una seccatura sulla quale costruire una fiction, pur solidale.

Gli altri osservanti invece, tutti presi da formalismi di rito, dottrina e disciplina che a Dio non interessano, risultano sorpresi del fatto che il Padre non sia tutto lì dove lo avevano immaginato.

Ossia perbene ma vuoto e stagnante come loro, stretto nelle sentenze della giustizia ordinaria: «Quando ti abbiamo visto [...] in prigione e non ti abbiamo servito?» (v.44).

La vocazione a venire incontro ci porta spontaneamente a trasgredire le divisioni: legaliste, di retribuzione, o pregiudizi e genere di culto.

Questa la Salvezza eminente, di peso - che si annida nell’aspetto diretto e genuino. Non tanto nei propositi organizzati; né ha consistenza alcuna su base di opinioni.

Ci realizziamo nel corrispondere alla chiamata istintiva che sorge dalla nostra stessa impronta essenziale altruista: anche minima, malconsiderata, o eccentrica, malferma e poco adempiente - non straordinaria.

Senza condizioni troppo esteriori, essa si riconosce disseminata nell’anima e nella pienezza benefica, divinizzante, del «Figlio dell’uomo».

Insegnamento ultimo di Gesù: Giudizio insigne, globale e tutto umano.

Non responso qualunquista o di contrabbando, a concetto e rendiconto.

Resta singolare l’identificazione di Gesù coi piccoli: «quanto avete fatto anche a uno solo di questi miei fratelli, quelli ultimi, avete fatto a me» (v.40).

Diversamente: «neppure a me avete fatto» (v.45).

La sua Persona ha un senso centrale, senza distinzione tra amici e controlegge, fra pii adempienti e non.

L’adesione a Cristo non si valuta sulla base di opere distanti dal Nucleo umanizzante.

Belle cose che possono essere compiute anche senza spirito di benevolenza [per dovere e cultura, o anche lustro e calcolo] - bensì sull’amore.

Dio non resta obbligato a premiare i meriti.

Le opere buone possono essere messe in mostra o adempiute anche contro il Padre: come per legargli le mani.

Un travisamento tipico delle religioni, che prevedono il premio ai devoti.

Fraintendimento estraneo all’esperienza di Fede, la cui unica sicurezza è nel rischio dell’esplorazione, nella crescita, nella qualità di relazioni - appunto, umanizzanti.

Vita e morte sono ben distinte [«destra e sinistra»: proverbialmente, fortuna e disgrazia] secondo le caratteristiche dell’autentica pietà verso Dio stesso... perché il suo onore si riflette nella promozione della donna e dell’uomo, colti nella loro situazione concreta.

Unico principio non negoziabile è il servizio al bene di ciascuna persona.

Le opere d’amore sono espressione di Comunione vera col Cristo - in tal guisa liberate da tare cerebrali e di maniera: da ogni genere di limiti o giudizio che condizioni il loro valore.

Insomma, non c’è da fare cose mirate e straordinarie, o meccaniche, ma lasciar agire Dio - rispettando e valorizzando il fratello per quello che è.

Anche fuori dell’ambito visibile del regno degli apostoli (o di una dottrina-disciplina) v’è un autentico “cristianesimo”: civiltà dei figli.

Insomma, nessuna predestinazione alla condanna dei lontani o erranti e imperfetti, salvo per mancanza di fraternità che recupera l’impossibile - persino “controlegge”.

Autentica Regalità del Cristo e dei suoi.

In Palestina, di sera i pastori erano soliti separare le pecore dai capri che avevano bisogno di essere riparati dal freddo.

Allo scopo di sottolinearne l’importanza, la questione sollevata dall’evangelista fa propri i coloriti moduli di predicazione rabbinica.

Il problema non è quello di chi si salva e chi no.

La domanda è semmai: in quali occasioni siamo volentieri all’aperto anche di “notte”, e umanizziamo - e in quali ci comportiamo in modo più belluino, chiuso, però senza diventare... agnelli?

In Cristo la vittoria sull’egoismo perde il suo significato di annientamento delle possibilità di crescita individuale - che non si ottiene ostinandosi.

Il suo potere è tutt’altro che stagnante e divisivo. Non nasconde le capacità che non vediamo, o ciò che non sappiamo.

Le situazioni opposte sono i momenti gloriosi di una medesima vittoria. Lo si nota nel prosieguo del brano, che proclama l’altro estremo dell’amore: «il Figlio dell’uomo è consegnato per essere crocifisso» (Mt 26,2).

Quindi lo scopo di Mt non è quello di descrivere la fine del mondo, ma fornire indicazioni su come vivere saggiamente [oggi] per formare Famiglia e non rimanere affascinati dall’immediato luccichio di falsi monili - anche ben allestiti.

Il Richiamo dei Vangeli insiste sulla contrapposizione con una spiritualità frivola: unico distinguo opportuno.

L’uomo di Dio non soddisfa le brame di carriera neppure ecclesiastica, e ogni capriccio.

Suggerisce il Tao Tê Ching (iii) rivolgendosi persino al sapiente sovrano: «Non esaltare i più capaci, fa’ sì che il popolo non contenda; non pregiare i beni che con difficoltà s’ottengono, fa’ sì che il popolo non diventi ladro; non ottenere ciò che può bramarsi, fa’ sì che il cuore del popolo non si turbi».

Commenta il maestro Wang Pi: «Quando si esaltano i più capaci, si dà lustro al loro nome; la gloria va oltre il loro ufficio, ed essi stanno sempre ad abbaruffarsi, paragonando le loro capacità. Quando si fa pregio dei beni oltre la loro utilità, gli avidi vi si precipitano sopra, accapigliandosi; forano mura, scassinano forzieri, si fanno ladri a rischio della vita».

E il maestro Ho-shang Kung aggiunge, circa «coloro che il mondo giudica eccellenti»: «Con il loro eloquio specioso si adattano alle circostanze allontanandosi dal Tao, si attengono alla forma respingendo la sostanza».

L’Appello del Signore ribadisce gli aspetti qualitativi, di Persona in relazione: Egli illustra come vale la pena scommettere la vita.

Ciò affinché tutti possano sperimentare pienezza di essere - che non è il risultato dell’opportunismo.

E neppure dell’appartenenza: ogni discriminazione fra “chiamati” nella Chiesa visibile e lontani da essa viene sospesa.

Le immagini forti del brano di Vangelo servono a farci riflettere, aprire gli occhi, spostare l’orizzonte, imprimere nella nostra coscienza quanto vale la pena mettere in campo: tutto, circa le scelte da fare.

L’amore autentico che muove il cielo e la terra è quello che riesce a fare giusto il malvagio - nel Dono gratuito, privo di condizioni e forme di amor proprio. Persino esente da valutazioni sacrali.

Intuisce il Tao (xxxiii): «Chi opera queste cose? Il Cielo e la Terra [...] Chi si dà al Tao s’immedesima col Tao».

Il genuino sorge e fiorisce dal modo disinteressato e spontaneo, senza sforzo alcuno, né fine artificioso.

Qui l’uomo è un Soggetto diverso, ben più ricco - saldo in se stesso, ma che si dilata nel Tu divino e umano, anche indigente.

«Nella pagina evangelica di oggi, Gesù si identifica non solo col re-pastore, ma anche con le pecore perdute. Potremmo parlare come di una “doppia identità”: il re-pastore, Gesù, si identifica anche con le pecore, cioè con i fratelli più piccoli e bisognosi. E indica così il criterio del giudizio: esso sarà preso in base all’amore concreto dato o negato a queste persone […] Dunque, il Signore, alla fine del mondo, passerà in rassegna il suo gregge, e lo farà non solo dalla parte del pastore, ma anche dalla parte delle pecore, con le quali Lui si è identificato. E ci chiederà: “Sei stato un po’ pastore come me?” […] E torniamo a casa soltanto con questa frase: “Io ero presente lì. Grazie!” oppure: “Ti sei scordato di me”».

(Papa Francesco)

Ha segnato la cultura cristiana

Il Vangelo odierno insiste proprio sulla regalità universale di Cristo giudice, con la stupenda parabola del giudizio finale, che san Matteo ha collocato immediatamente prima del racconto della Passione (25,31-46). Le immagini sono semplici, il linguaggio è popolare, ma il messaggio è estremamente importante: è la verità sul nostro destino ultimo e sul criterio con cui saremo valutati. "Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto" (Mt 25,35) e così via. Chi non conosce questa pagina? Fa parte della nostra civiltà. Ha segnato la storia dei popoli di cultura cristiana: la gerarchia di valori, le istituzioni, le molteplici opere benefiche e sociali. In effetti, il regno di Cristo non è di questo mondo, ma porta a compimento tutto il bene che, grazie a Dio, esiste nell’uomo e nella storia. Se mettiamo in pratica l’amore per il nostro prossimo, secondo il messaggio evangelico, allora facciamo spazio alla signoria di Dio, e il suo regno si realizza in mezzo a noi. Se invece ciascuno pensa solo ai propri interessi, il mondo non può che andare in rovina.

Cari amici, il regno di Dio non è una questione di onori e di apparenze, ma, come scrive san Paolo, è "giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo" (Rm 14,17). Al Signore sta a cuore il nostro bene, cioè che ogni uomo abbia la vita, e che specialmente i suoi figli più "piccoli" possano accedere al banchetto che lui ha preparato per tutti. Perciò, non sa che farsene di quelle forme ipocrite di chi dice "Signore, Signore" e poi trascura i suoi comandamenti (cfr Mt 7,21). Nel suo regno eterno, Dio accoglie quanti si sforzano giorno per giorno di mettere in pratica la sua parola. Per questo la Vergine Maria, la più umile di tutte le creature, è la più grande ai suoi occhi e siede Regina alla destra di Cristo Re. Alla sua celeste intercessione vogliamo affidarci ancora una volta con fiducia filiale, per poter realizzare la nostra missione cristiana nel mondo.

[Papa Benedetto, Angelus 23 novembre 2008]

L’idea del Cielo in rapporto al Mistero pasquale del Cristo

Il “cielo” come pienezza di intimità con Dio

Lettura: 1 Gv 3, 2-3

1. Quando sarà passata la figura di questo mondo, coloro che hanno accolto Dio nella loro vita e si sono sinceramente aperti al suo amore almeno al momento della morte, potranno godere di quella pienezza di comunione con Dio, che costituisce il traguardo dell’esistenza umana.

Come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, “questa vita perfetta, questa comunione di vita e di amore con la Santissima Trinità, con la Vergine Maria, gli angeli e tutti i beati è chiamata 'il cielo'. Il cielo è il fine ultimo dell’uomo e la realizzazione delle sue aspirazioni più profonde, lo stato di felicità suprema e definitiva” (n. 1024).

Vogliamo oggi cercare di cogliere il senso biblico del “cielo”, per poter comprendere meglio la realtà cui questa espressione rimanda.

2. Nel linguaggio biblico il “cielo” quando è unito alla “terra”, indica una parte dell’universo. A proposito della creazione, la Scrittura dice: “In principio Dio creò il cielo e la terra” (Gn 1, 1).

Sul piano metaforico il cielo è inteso come abitazione di Dio, che in questo si distingue dagli uomini (cfr Sal 104, 2s.; 115,16; Is 66, 1). Egli dall’alto dei cieli vede e giudica (cfr Sal 113, 4-9), e discende quando lo si invoca (cfr Sal 18,7.10; 144,5). Tuttavia la metafora biblica fa bene intendere che Dio né si identifica con il cielo né può essere racchiuso nel cielo (cfr 1 Re 8, 27); e ciò è vero, nonostante che in alcuni passi del primo libro dei Maccabei “il Cielo” sia semplicemente un nome di Dio (1 Mac 3, 18.19.50.60; 4, 24.55).

Alla raffigurazione del cielo, quale dimora trascendente del Dio vivo, si aggiunge quella di luogo a cui anche i credenti possono per grazia ascendere, come nell'Antico Testamento emerge dalle vicenda di Enoc (cfr Gn 5, 24) e di Elia (cfr 2 Re 2, 11). Il cielo diventa così figura della vita in Dio. In questo senso, Gesù parla di “ricompensa nei cieli” (Mt 5, 12) ed esorta ad “accumulare tesori nel cielo” (ivi 6, 20; cfr 19, 21).

3. Il Nuovo Testamento approfondisce l'idea del cielo anche in rapporto al mistero di Cristo. Per indicare che il sacrificio del Redentore assume valore perfetto e definitivo, la Lettera agli Ebrei afferma che Gesù “ha attraversato i cieli” (Eb 4, 14) e “non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso” (Ivi 9, 24). I credenti, poi, in quanto amati in modo speciale da parte del Padre, vengono risuscitati con Cristo e sono resi cittadini del cielo. Vale la pena di ascoltare quanto in proposito l’apostolo Paolo ci comunica in un testo di grande intensità: “Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo: per grazia infatti siete stati salvati. Con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù” (Ef 2, 4-7). La paternità di Dio, ricco di misericordia, viene sperimentata dalle creature attraverso l’amore del Figlio di Dio crocifisso e risorto, il quale come Signore siede nei cieli alla destra del Padre.

4. La partecipazione alla completa intimità con il Padre, dopo il percorso della nostra vita terrena, passa dunque attraverso l’inserimento nel mistero pasquale del Cristo. San Paolo sottolinea con vivida immagine spaziale questo nostro andare verso Cristo nei cieli alla fine dei tempi: “Quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro [i morti risuscitati] tra le nubi, per andare incontro al Signore nell’aria, e così saremo sempre con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole” (1 Ts 4, 17-18).

Nel quadro della Rivelazione sappiamo che il “cielo” o la “beatitudine” nella quale ci troveremo non è un’astrazione, neppure un luogo fisico tra le nubi, ma un rapporto vivo e personale con la Trinità Santa. È l’incontro con il Padre che si realizza in Cristo Risorto grazie alla comunione dello Spirito Santo.

Occorre mantenere sempre una certa sobrietà nel descrivere queste ‘realtà ultime’, giacché la loro rappresentazione rimane sempre inadeguata. Oggi il linguaggio personalistico riesce a dire meno impropriamente la situazione di felicità e di pace in cui ci stabilirà la comunione definitiva con Dio.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica sintetizza l’insegnamento ecclesiale circa questa verità affermando che “con la sua morte e la sua risurrezione Gesù Cristo ci ha ‘aperto’ il cielo. La vita dei beati consiste nel pieno possesso dei frutti della Redenzione compiuta da Cristo, il quale associa alla sua glorificazione celeste coloro che hanno creduto in lui e che sono rimasti fedeli alla sua volontà. Il cielo è la beata comunità di tutti coloro che sono perfettamente incorporati in lui” (n. 1026).

5. Questa situazione finale può essere tuttavia anticipata in qualche modo oggi, sia nella vita sacramentale, di cui l’Eucaristia è il centro, sia nel dono di sé mediante la carità fraterna. Se sapremo godere ordinatamente dei beni che il Signore ci elargisce ogni giorno, sperimenteremo già quella gioia e quella pace di cui un giorno godremo pienamente. Sappiamo che in questa fase terrena tutto è sotto il segno del limite, tuttavia il pensiero delle realtà ‘ultime’ ci aiuta a vivere bene le realtà ‘penultime’. Siamo consapevoli che mentre camminiamo in questo mondo siamo chiamati a cercare “le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio” (Col 3, 1), per essere con lui nel compimento escatologico, quando nello Spirito egli riconcilierà totalmente con il Padre “le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli” (Col 1, 20).

[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 21 luglio 1999]

Il paradosso cristiano, che viene a noi ogni giorno

Ma il paradosso cristiano è che il Giudice non riveste una regalità temibile, ma è un pastore pieno di mitezza e di misericordia.

Gesù, infatti, in questa parabola del giudizio finale, si serve dell’immagine del pastore. Prende le immagini dal profeta Ezechiele, che aveva parlato dell’intervento di Dio in favore del popolo, contro i cattivi pastori d’Israele (cfr 34,1-10). Questi erano stati crudeli, sfruttatori, preferendo pascere sé stessi piuttosto che il gregge; pertanto Dio stesso promette di prendersi cura personalmente del suo gregge, difendendolo dalle ingiustizie e dai soprusi. Questa promessa di Dio per il suo popolo si è realizzata pienamente in Gesù Cristo, il Pastore: proprio Lui è il Buon Pastore. Anche Lui stesso dice di sé: «Io sono il buon pastore» (Gv 10,11.14).

Nella pagina evangelica di oggi, Gesù si identifica non solo col re-pastore, ma anche con le pecore perdute. Potremmo parlare come di una “doppia identità”: il re-pastore, Gesù, si identifica anche con le pecore, cioè con i fratelli più piccoli e bisognosi. E indica così il criterio del giudizio: esso sarà preso in base all’amore concreto dato o negato a queste persone, perché Lui stesso, il giudice, è presente in ciascuna di esse. Lui è giudice, Lui è Dio-uomo, ma Lui è anche il povero, Lui è nascosto, è presente nella persona dei poveri che Lui menziona proprio lì. Dice Gesù: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto (o non avete fatto) a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete (o non l’avete) fatto a me» (vv. 40.45). Saremo giudicati sull’amore. Il giudizio sarà sull’amore. Non sul sentimento, no: saremo giudicati sulle opere, sulla compassione che si fa vicinanza e aiuto premuroso.

Io mi avvicino a Gesù presente nella persona dei malati, dei poveri, dei sofferenti, dei carcerati, di coloro che hanno fame e sete di giustizia? Mi avvicino a Gesù presente lì? Questa è la domanda di oggi.

Dunque, il Signore, alla fine del mondo, passerà in rassegna il suo gregge, e lo farà non solo dalla parte del pastore, ma anche dalla parte delle pecore, con le quali Lui si è identificato. E ci chiederà: “Sei stato un po’ pastore come me?”. “Sei stato pastore di me che ero presente in questa gente che era nel bisogno, o sei stato indifferente?”. Fratelli e sorelle, guardiamoci dalla logica dell’indifferenza, di quello che ci viene in mente subito: guardare da un’altra parte quando vediamo un problema. Ricordiamo la parabola del Buon Samaritano. Quel povero uomo, ferito dai briganti, buttato per terra, fra la vita e la morte, era lì solo. Passò un sacerdote, vide, e se ne andò, guardò da un’altra parte. Passò un levita, vide e guardò da un’altra parte. Io, davanti ai miei fratelli e sorelle nel bisogno, sono indifferente come questo sacerdote, come questo levita, e guardo da un’altra parte? Sarò giudicato su questo: su come mi sono avvicinato, di come ho guardato Gesù presente nei bisognosi. Questa è la logica, e non lo dico io, lo dice Gesù: “Quello che avete fatto a questo, a questo, a questo, lo avete fatto a me. E quello che non avete fatto a questo, a questo, a questo, non lo avete fatto a me, perché io ero lì”. Che Gesù ci insegni questa logica, questa logica della prossimità, dell’avvicinarsi a Lui, con amore, nella persona dei più sofferenti.

Chiediamo alla Vergine Maria di insegnarci a regnare nel servire. La Madonna, assunta in Cielo, ha ricevuto dal suo Figlio la corona regale, perché lo ha seguito fedelmente – è la prima discepola - nella via dell’Amore. Impariamo da lei a entrare fin da ora nel Regno di Dio, attraverso la porta del servizio umile e generoso. E torniamo a casa soltanto con questa frase: “Io ero presente lì. Grazie!” oppure: “Ti sei scordato di me”.

[Papa Francesco, Angelus 22 novembre 2020]

Ma viene a noi ogni giorno

La pagina evangelica si apre con una visione grandiosa. Gesù, rivolgendosi ai suoi discepoli, dice: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria» (Mt 25,31). Si tratta dell’introduzione solenne del racconto del giudizio universale. Dopo aver vissuto l’esistenza terrena in umiltà e povertà, Gesù si presenta ora nella gloria divina che gli appartiene, circondato dalle schiere angeliche. L’umanità intera è convocata davanti a Lui ed Egli esercita la sua autorità separando gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre.

A quelli che ha posto alla sua destra dice: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi» (vv. 34-36). I giusti rimangono sorpresi, perché non ricordano di aver mai incontrato Gesù, e tanto meno di averlo aiutato in quel modo; ma Egli dichiara: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (v. 40). Questa parola non finisce mai di colpirci, perché ci rivela fino a che punto arriva l’amore di Dio: fino al punto di immedesimarsi con noi, ma non quando stiamo bene, quando siamo sani e felici, no, ma quando siamo nel bisogno. E in questo modo nascosto Lui si lascia incontrare, ci tende la mano come mendicante. Così Gesù rivela il criterio decisivo del suo giudizio, cioè l’amore concreto per il prossimo in difficoltà. E così si rivela il potere dell’amore, la regalità di Dio: solidale con chi soffre per suscitare dappertutto atteggiamenti e opere di misericordia.

La parabola del giudizio prosegue presentando il re che allontana da sé quelli che durante la loro vita non si sono preoccupati delle necessità dei fratelli. Anche in questo caso costoro rimangono sorpresi e chiedono: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?» (v. 44). Sottinteso: “Se ti avessimo visto, sicuramente ti avremmo aiutato!”. Ma il re risponderà: «Tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me» (v. 45). Alla fine della nostra vita saremo giudicati sull’amore, cioè sul nostro concreto impegno di amare e servire Gesù nei nostri fratelli più piccoli e bisognosi. Quel mendicante, quel bisognoso che tende la mano è Gesù; quell’ammalato che devo visitare è Gesù; quel carcerato è Gesù; quell’affamato è Gesù. Pensiamo a questo.

Gesù verrà alla fine dei tempi per giudicare tutte le nazioni, ma viene a noi ogni giorno, in tanti modi, e ci chiede di accoglierlo. La Vergine Maria ci aiuti a incontrarlo e riceverlo nella sua Parola e nell’Eucaristia, e nello stesso tempo nei fratelli e nelle sorelle che soffrono la fame, la malattia, l’oppressione, l’ingiustizia. Possano i nostri cuori accoglierlo nell’oggi della nostra vita, perché siamo da Lui accolti nell’eternità del suo Regno di luce e di pace.

[Papa Francesco, Angelus 26 novembre 2017]

Spiritualità Quaresimale, e il nemico che sembra amico

Fede, Tentazioni: la nostra riuscita

(Mt 4,1-11; Mc 1,12-15; Lc 4,1-13)

Solo l’uomo di Dio è tentato.

Nella Bibbia la tentazione non è una sorta di pericolo o seduzione per la morte, ma un’opportunità per la vita. Anche più: un rilancio dai soliti lacci.

Quando l’esistenza fila via senza scossoni, ecco invece il ‘terremoto della lusinga’... cimento che ricolloca in bilico.

Spiritualità Quaresimale.

Nel disegno di Dio, la prova di Fede non viene per distruggere menti e vita, ma per disturbare la paludosa realtà degli obblighi contratti nella quiete del galateo conformista.

Infatti, nelle etichette non siamo noi stessi, ma un ruolo: qui è impossibile conformarci sul serio a Cristo.

Ogni periglio giunge per un salutare scossone anche d’immagine, e per smuoverci.

L’esodo stimola a fare un balzo in avanti; a non affossare l’esistenza nell’antologia dei meccanismi acritici sotto condizione.

Il passaggio è stretto e si fa pure obbligato; ferisce. Ma sperona affinché incontriamo di nuovo noi stessi, i fratelli e il mondo.

La Provvidenza incalza: ci sta educando a guardare in faccia sia ogni dettaglio che l’opzione fondamentale.

Per uscire da pericoli, ‘seduzioni’ o disturbi, siamo obbligati a guardare dentro e tirar fuori tutte le risorse, persino quelle ignote (o cui non abbiamo concesso credito).

La difficoltà e la crisi costringono a trovare soluzioni, dare spazio ai lati trascurati e in ombra; vedere bene, chiedere aiuto; informarsi, entrare in relazione qualitativa e confrontarci.

Di necessità, virtù: dopo l’attrazione e l’adescamento o la prova, il punto di vista rinnovato, ribadito da una nuova valutazione, interroga l’anima sul calibro delle scelte e sulle nostre stesse infermità.

Le situazioni malferme hanno qualcosa da dirci: vengono dagli strati profondi dell’essere, che dobbiamo incontrare - e si configurano come energie plasmabili, da investire.

Le chiamate a rivoluzionare le opinioni di sé e delle cose - le vocazioni a una ‘nuova nascita’ - non sono incitamenti al peggio, né umiliazioni spirituali.

Le “croci” e persino gli abbagli sono un territorio di doglie che guida al contatto intimo con la nostra Sorgente, che volta a volta ci ri-suscita.

L’uomo che sta sempre in ascolto del proprio Centro e permane fedele alla singolare dignità e unicità di Missione, deve però sostenere le pressioni di un genere di male che istiga solo morte.

Mt e Lc descrivono tali allettamenti (‘apparentemente amicali’, per il successo) in tre quadri simbolici:

il rapporto con le cose [pietre in pane]; con gli altri [tentazione dei regni]; con Dio [Fiducia nell’Azione del Padre].

Nelle Sacre Scritture emerge un dato curioso: le persone spiritualmente fiacche non sono mai tentate! E vale anche il viceversa.

È il modo di vivere e interiorizzare il fulmine o il tempo della Tentazione ciò che distingue la Fede dalla banalità della devozione qualsiasi.

[1.a Domenica di Quaresima, 22 febbraio 2026]

Spiritualità Quaresimale, e il nemico che sembra amico

Fede, Tentazioni: la nostra riuscita

(Mt 4,1-11; Mc 1,12-15; Lc 4,1-13)

Solo l’uomo di Dio è tentato.

Nella Bibbia la tentazione non è una sorta di pericolo o seduzione per la morte, ma un’opportunità per la vita. Anche più: un rilancio dai soliti lacci.

Ottica di Spiritualità Quaresimale: