Lc 16,19-31

Luca 16:19 C'era un uomo ricco, che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente.

Luca 16:20 Un mendicante, di nome Lazzaro, giaceva alla sua porta, coperto di piaghe,

Luca 16:21 bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe.

Luca 16:22 Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto.

Luca 16:23 Stando nell'inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui.

Luca 16:24 Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura.

Luca 16:25 Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro parimenti i suoi mali; ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti.

Luca 16:26 Per di più, tra noi e voi è stabilito un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di costì si può attraversare fino a noi.

Luca 16:27 E quegli replicò: Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa di mio padre,

Luca 16:28 perché ho cinque fratelli. Li ammonisca, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento.

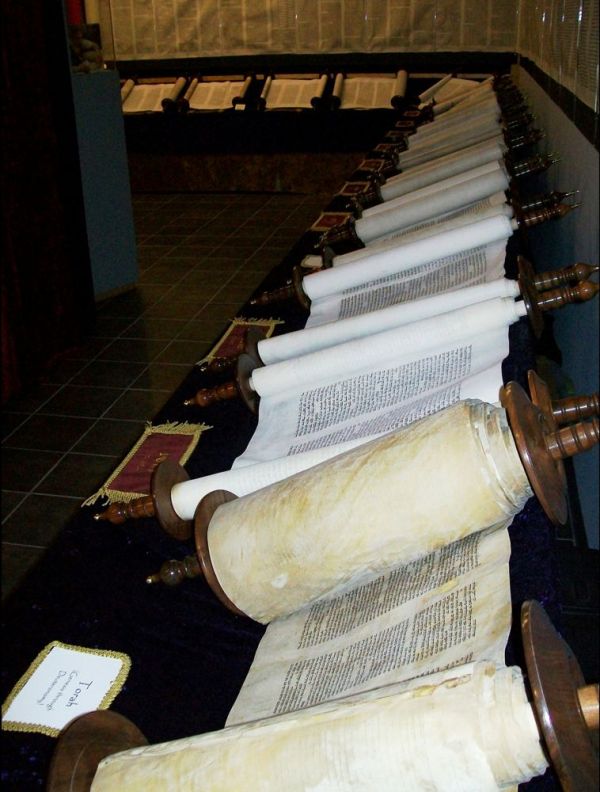

Luca 16:29 Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro.

Luca 16:30 E lui: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno.

Luca 16:31 Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti saranno persuasi».

“C'era un uomo ricco”. Un uomo questo, che a differenza del povero, non è definito dal suo nome, la quale cosa lo priva di una sua personale identità, ma lo presenta fin da subito come una persona avvolta nel suo anonimato e destinata all'oblio, che è la peggiore condanna per un uomo e che caratterizza il regno dei morti. Per contro, questo uomo è definito soltanto dal suo stato di vita: ricco, vestito di porpora e di bisso, che banchetta tutti i giorni. Uno stato di vita formato da cose effimere, sulle quali ha fondato la sua vita e alle quali la sta dedicando e oltre le quali non va, subendo il destino della loro ineluttabile deperibilità. Di lui, infatti, si dice soltanto che viene sepolto, a differenza di Lazzaro, che invece, viene elevato dagli angeli. Un uomo, quindi, che vive in modo immanentistico senza alcuna prospettiva futura, sciupando il suo tempo in frivolezze.

Giustapposto a questo personaggio, che viveva nello sfarzo e nelle mollezze della vita, Luca ne presenta un altro diametralmente opposto. All'uomo ricco si contrappone ora quello povero, agli abiti di porpora e bisso che ricoprono il corpo del ricco, si contrappongono le piaghe che rivestono quello del povero; al banchettare sfarzoso del ricco si contrappone il desiderio del povero di potersi sfamare con qualche avanzo di questo banchetto, mentre i cani con la loro lingua leccano il suo corpo piagato. Ma diversamente dal ricco avvolto nel suo anonimato e destinato all'oblio dell'inferno, questo povero ha un suo nome, che lo identifica, dandone consistenza, poiché il nome nell'antichità esprimeva l'essenza della persona stessa che lo portava: Lazzaro.

Il v. 22 è caratterizzato da due movimenti contrapposti, ascendente per Lazzaro e discendente per il ricco, e nel contempo funge da spartiacque tra due mondi tra loro incomunicanti. In tale contesto la morte costituisce il passaggio obbligato dal “di qui” al “di là”. Ma se il morire accomuna i due personaggi, diverse sono le modalità con cui avviene il passaggio: Lazzaro “fu portato dagli angeli nel seno di Abramo”; mentre il ricco fu soltanto sepolto. In realtà non ci fu per quest'ultimo una vera e propria transizione, ma semplicemente una sepoltura; viene associato, in attesa della sua più completa assimilazione, a quella terra per la quale egli aveva speso la sua vita. Ben diversa fu la sorte per Lazzaro, che venne accompagnato nel seno di Abramo dagli angeli. Una sorta di apoteosi sottolineata da due elementi: dagli angeli traghettatori e dal seno di Abramo. I primi richiamano da vicino il Caronte della mitologia greca, il traghettatore delle anime dei morti, che accompagnava nella loro ultima dimora, attraversando il fiume Stige, che segnava il confine tra i due mondi... ma questo è un altro discorso.

Il secondo elemento riguarda la destinazione di Lazzaro, “nel seno di Abramo”, il patriarca che fu depositario della promessa, ricolmato della benedizione divina per la sua fede e la sua obbedienza, padre di un popolo numeroso come le stelle del cielo e la sabbia del mare. Il seno di Abramo, pertanto, diviene l'immagine di un luogo sicuro, permeato da Dio stesso, che in Abramo ha dato l'avvio alla storia della salvezza. Lazzaro, dunque, traghettato dagli angeli entrerà a far parte di questo mondo salvifico, che non ci viene descritto, ma è lasciato soltanto intuire. Del resto non era intenzione di Luca descrivere l'aldilà, ma semplicemente costruire, attraverso delle immagini, un contesto di riflessione sui destini della vita futura, che vengono giocati qui sulla terra.

I vv. 23-26 si aprono con una nota topografica, che funge da cornice entro la quale viene collocata la scena del dialogo tra Abramo e il ricco: Luca usa la parola “Hadē”, piuttosto che “inferno”, ed era il regno dei morti per il mondo greco-ellenistico, a cui Luca stava scrivendo e che difficilmente avrebbe compreso il corrispondente termine ebraico “Sheol”. Si trattava di un mondo sotterraneo, posto in un luogo imprecisato e irraggiungibile dall'uomo, dove sono stipate le anime che vivono in uno stato larvale e la cui consistenza è quella di un'ombra, avvolte dall'oblio e dall'oscurità delle tenebre, che toglie loro ogni speranza e dove non è più possibile rendere lode a Dio.

L'Hadē, pertanto, come il suo corrispondente ebraico Sheol, non va inteso come un luogo di dannazione eterna, ma soltanto come una sorta di magazzino, di deposito in cui vengono raccolte e stipate le anime in attesa del giudizio finale. Già nella letteratura giudaica intertestamentaria, benché il luogo sia unico per tutti, si prospetta una divisione tra buoni e cattivi, tra giusti e ingiusti, una sorta di anticipazione di ciò che sarà il giudizio finale. Ed è ciò che attesta il v. 26: “tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”. Un abisso, il quale più che una demarcazione fisica, definisce una sorta di barriera invalicabile, che separa i giusti dagli ingiusti e che, in qualche modo, rappresenta il giudizio divino, che già grava su queste ombre.

L'ultima parte del brano, quella con cui si chiude il racconto, è la più interessante dal punto di vista catechetico, poiché presenta una fede fondata non sul miracolismo sensazionalistico, bensì sulle Scritture, la roccia salda su cui fondare la casa della propria vita: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti saranno persuasi”. Abramo richiama l'attenzione sulle Scritture, quale guida sicura per la propria vita. In altre parole, chi ha il cuore ingolfato nelle ricchezze terrene, non riesce a percepire la volontà di Dio, contenuta nelle Scritture. Nemmeno l'apparizione di un morto potrebbe portarlo al pentimento e alla conversione.

Argentino Quintavalle, autore dei libri

- Apocalisse – commento esegetico

- L'Apostolo Paolo e i giudaizzanti – Legge o Vangelo?

- Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo nel mistero trinitario

- Il discorso profetico di Gesù (Matteo 24-25)

- Tutte le generazioni mi chiameranno beata

- Cattolici e Protestanti a confronto – In difesa della fede

- La Chiesa e Israele secondo San Paolo – Romani 9-11

(Disponibili su Amazon)