(Lc 17,11-19)

Luca 17:11 Durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea.

Luca 17:12 Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi i quali, fermatisi a distanza,

Luca 17:13 alzarono la voce, dicendo: «Gesù maestro, abbi pietà di noi!».

Luca 17:14 Appena li vide, Gesù disse: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono sanati.

Luca 17:15 Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce;

Luca 17:16 e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un Samaritano.

Luca 17:17 Ma Gesù osservò: «Non sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove dove sono?

Luca 17:18 Non si è trovato chi tornasse a render gloria a Dio, all'infuori di questo straniero?». E gli disse:

Luca 17:19 «Alzati e và; la tua fede ti ha salvato!».

La venuta di Gesù, la sua vita, la sua predicazione, il suo muoversi tra gli uomini hanno come finalità primaria e unica la loro salvezza che si compie a Gerusalemme, dove egli sta andando.

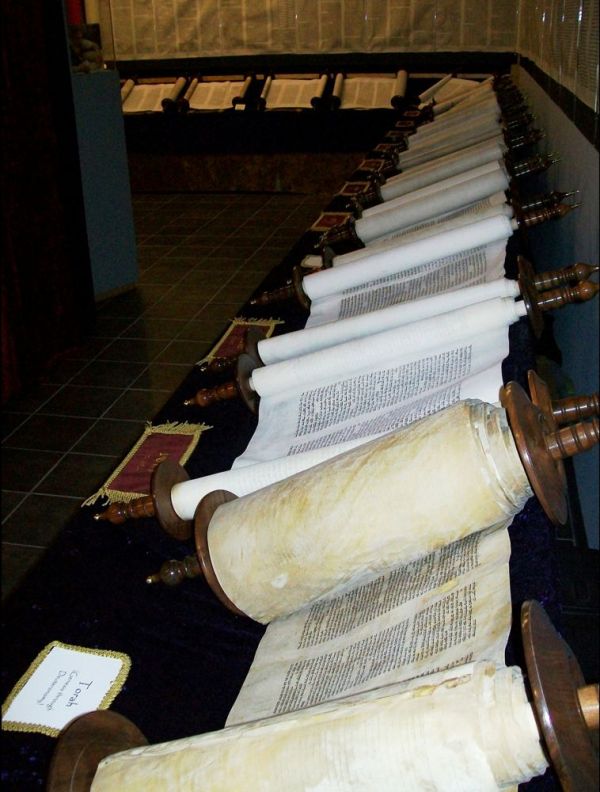

La scena descritta in questo brano ha come oggetto un gruppo di persone colpite dalla lebbra. Se si tratti della lebbra così come oggi noi la intendiamo, come l'infezione causata dal Bacillo di Hansen, non ci è dato di sapere. Il termine che ricorre nel testi biblici è sāra'at che la LXX traduce con “lépra”. Termini entrambi generici molto imprecisi per indicare delle macchie e delle rugosità che potevano comparire sulla pelle, ma anche sugli abiti e sugli stessi muri domestici. La Legge prevedeva che la diagnosi dovesse essere fatta dal sacerdote.

Una volta che il sacerdote dichiarava immondo chi si sottoponeva alla sua valutazione, l'uomo colpito doveva abitare fuori dalla città o dal villaggio e vivere in segregazione o assieme ad altri sfortunati, gridando a tutti il suo essere immondo al fine di evitare che altri gli si avvicinassero. Ma il grido di “immondo” è qui sostituito da una invocazione di aiuto: “Gesù maestro, abbi pietà di noi!”. Questa sostituzione che Luca ha registrato non va trascurata, poiché è indice di come la nuova fede che ha per fondamento Gesù, di fatto ha sostituito le stesse prescrizioni della Legge mosaica, la quale permetteva all'uomo colpito soltanto un grido che rilevava il suo stato di condanna e non gli dava alcuno scampo. Come dire che la Legge condanna, ma Gesù salva.

Ciò che qui appare è un gruppo di dieci lebbrosi. Il dieci in termini simbolici dice totalità, pienezza, compiutezza e sta a simboleggiare il mondo giudaico preso nel suo insieme e valutato nel suo rapporto con Gesù. Sono lebbrosi che invocano il nome di Gesù, gli vanno incontro, ma rimangono lontano da lui, sono ancora legati alla Legge mosaica, ritenendo che la vera salvezza si possa ottenere soltanto attraverso di essa. Infatti, nel loro andare dai sacerdoti, cioè nel loro continuare a sottostare alla Legge mosaica, i dieci non sono veramente guariti, ma soltanto purificati. Non c'è stato contatto con Gesù, non ci sono state parole di guarigione da parte di Gesù, ma soltanto un comando, quello di continuare sotto la Legge mosaica, che può garantire la purificazione, ma non produce la vera salvezza. Gesù, del resto, non disconosce la Legge mosaica, ma non le attribuisce un potere salvifico intrinseco, che solo lui può dare. Una Legge, quindi, che salva a metà, cioè è capace di indicare la retta via all'uomo; di indicare ciò che è bene e ciò che è male, ma la vera capacità di salvezza, che trascende le capacità umane, dipende soltanto dalla fede in Gesù, dal proprio aprirsi esistenzialmente a lui, accogliendolo nella propria vita. Ed è ciò che farà il Samaritano.

Il brano mette in luce una fondamentale distinzione tra guarigione e salvezza: la prima riguarda soltanto l'aspetto fisico, ma non dice niente di più; mentre la seconda dà un significato nuovo alla guarigione, essa diventa segno di una rigenerazione interiore. La guarigione dice soltanto ciò che il guarito riesce a vedere, ma per lui non diventa segno, è soltanto un colpo di fortuna per aver trovato un guaritore a buon mercato. Per cui il guarito è soltanto risanato, ma non salvato. Ma non è questo che avviene per il Samaritano, che ritornato sui suoi passi riconosce nella sua guarigione l'operare della potenza di Dio, manifestatasi in Gesù. Per questo egli non è solo guarito, ma anche salvato (v. 19).

Significativi per la comprensione della dinamica della salvezza sono i vv. 15-16, scanditi in tre parti: a) la presa di coscienza da parte del risanato: “vedendosi guarito”. Il verbo è qui posto al passivo teologico o divino (“iathē” = fu guarito), che nel linguaggio dei vangeli rimanda a Dio l'azione del guarire. Il risanato, pertanto, riconosce che quanto è avvenuto in lui non è opera di un semplice guaritore, ma è opera di Dio stesso. b) Il suo lodare Dio a gran voce, dando pubblica testimonianza di quanto è avvenuto in lui. c) Una lode che è preceduta e accompagnata da due movimenti, che rivelano quanto è avvenuto in quest'uomo: “tornò indietro” e “si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo” (v. 16). Quel “tornare indietro” descrive l'atto proprio della conversione e del riavvicinamento a Gesù. Quest'uomo, alla pari degli altri, si fermò lontano da Gesù e assieme agli altri lo aveva lasciato per sottoporsi alla ritualità mosaica. Ma la lettura di fede che egli ha sviluppato sulla sua guarigione (“visto che fu guarito”), lo spinge a rientrare in se stesso e ripercorrere il cammino inverso: dal giudaismo al cristianesimo. Un ritorno che si conclude con il suo prostrarsi davanti a Gesù ringraziandolo per la salvezza che gli aveva donato.

Il v. 16 si conclude con una nota polemica, che contrappone il mondo pagano a quello giudaico: “Era un Samaritano”, ritenuto dai giudei un eretico, un traditore della fede dei Padri ed equiparato ai pagani. Una polemica che prosegue con i vv. 17-18, finalizzati a mettere in rilievo la figura del Samaritano, volutamente posto in un duro confronto vincente con il giudaismo e che suonano come un giudizio di condanna del giudaismo stesso.

Il v. 19 fornisce la chiave di lettura della guarigione, che per questo Samaritano si trasforma in vera e propria salvezza, la cui natura è significata tutta in quel “alzati” (Anastàs), un termine tecnico che nel linguaggio della chiesa primitiva alludeva alla risurrezione di Gesù. La guarigione di questo Samaritano, pertanto, è in qualche modo equiparata alla risurrezione di Gesù ed è ad essa legata - e da questa fluisce in lui. Questa guarigione, pertanto, assume i connotati di una vera e propria rigenerazione a vita nuova, che fa del Samaritano una nuova creatura in Cristo, mentre il suo risanamento fisico ne diventa segno. E ciò che produce questa salvezza è la fede di questo Samaritano: “la tua fede ti ha salvato”. Gesù è fonte di salvezza per tutti, ma la sua salvezza opera efficacemente soltanto nella fede, cioè in chi si apre esistenzialmente a lui, riconoscendosi bisognoso di guarigione (“abbi pietà di noi”) e vedendo in Gesù la sua guida e il suo fondamento sicuro (“Gesù, maestro”).

Argentino Quintavalle, autore dei libri

- Apocalisse – commento esegetico

- L'Apostolo Paolo e i giudaizzanti – Legge o Vangelo?

- Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo nel mistero trinitario

- Il discorso profetico di Gesù (Matteo 24-25)

- Tutte le generazioni mi chiameranno beata

- Cattolici e Protestanti a confronto – In difesa della fede

- La Chiesa e Israele secondo San Paolo – Romani 9-11

(Disponibili su Amazon)