Fiducia integrale: l’Azione emblematica, che genera incontaminati

Gv 13,1-15 (.16-20)

Introduciamo il senso della Lavanda dei piedi da parte del Signore, gesto emblematico che i Sinottici evocano nella Frazione del Pane.

Anticamente in Israele la famiglia patriarcale, il clan e la comunità erano la base della convivenza sociale.

Garantivano la trasmissione dell’identità di popolo, e assicuravano protezione agli afflitti.

Difendere il clan era anche un modo concreto di confermare la Prima Alleanza.

Ma al tempo di Gesù la Galilea soffriva sia la segregazione dettata dalla politica di Erode Antipas che l'oppressione della religiosità ufficiale.

Il collaborazionismo smidollato del sovrano aveva accentuato il numero dei senza tetto e privi d’impiego.

La congiuntura politica ed economica obbligava le persone a ripiegarsi sui problemi materiali e individuali, o di famiglia ristretta.

Un tempo, il collante identitario del clan e della comunità garantivano un carattere interno di nazione solidale, espresso nella difesa e soccorso prestati ai meno abbienti del popolo.

Ora tale legame fraterno risultava indebolito, ingessato, quasi contraddetto - anche a motivo dell’atteggiamento severo delle autorità religiose, fondamentaliste e amanti d’un purismo saccente, contrario al mischiarsi coi ceti meno abbienti.

La Legge scritta e orale finiva per essere usata non per favorire l’accoglienza degli emarginati e bisognosi, ma per accentuare distacchi e ghettizzazione.

Situazione che stava portando al collasso le fasce di popolazione meno tutelate.

Insomma la devozione amante dell’alleanza fra trono e altare - invece di rafforzare il senso comunitario, veniva usata per accentuare le gerarchie; come arma che legittimasse tutta una mentalità di esclusioni (e confermasse la logica imperiale del dividi et impera).

Gesù vuole invece tornare al Sogno del Padre: quello ineliminabile della fraternità, unico suggello alla storia della salvezza.

Secondo una felice espressione di Origene, l’Eucaristia è la ferita del costato di Cristo sempre aperta; ma il Vaticano II non ha speso una sola parola riguardo le molteplici devozioni eucaristiche.

Per farci comprendere appieno la sua Persona, i padri conciliari avevano ben presente che Gesù non ha lasciato una statua o una reliquia. Ha preferito esprimersi in un gesto, che ci interpella.

Nel mondo ebraico, di sera ogni famiglia si ritrovava attorno alla mensa, e spezzare il pane era il momento più significativo della loro esperienza di convivialità - e memoria della consegna di sé agli altri.

L’unico pane veniva frazionato e condiviso fra tutti i famigliari - ma anche un povero affamato poteva affacciarsi all’uscio, che non doveva venire serrato.

Pane e vino, prodotti che avevano assimilato le energie del cielo e della terra, erano riconosciuti con sensibilità spirituale - doni del Creatore per la vita e la gioia dell’umanità.

In quella cultura, il pane è cibo base. Ma la nostra vita è completa solo se c’è anche l’elemento della festa: ecco il vino.

Il pane ancora oggi non viene tagliato con un coltello, per rispettarne la sacralità: solo frazionato. Esso contiene l’esistere concreto.

Per questo Gesù sceglie il Banchetto come segno della sua Persona - vita, parola, vicenda rischiosa e nuova felicità, donate in alimento.

Durante la cena in famiglia, pane e vino non venivano percepiti al pari della manna, ossia come prodotti naturali e grezzi. Neppure era un nutrirsi per ricuperare le forze, e basta.

Nel frumento e nell’uva si erano dati appuntamento anche tutti i variegati contributi del focolare domestico.

Attorno alla mensa, ciascun uomo vedeva nel pane e nel vino il frutto del suo lavoro: pulitura del terreno, aratura, seminagione, mietitura, potature, vendemmia e opera di torchio.

La donna coglieva nel pane la sua fatica: macinatura, impastatura, cottura. Anche i minori potevano ricordare qualcosa di proprio, perché i ragazzetti si prestavano (ad es. attingere acqua).

La cena era una celebrazione dell’armonia. La mensa era appunto un luogo in cui i giovani venivano educati alla percezione dell’esistere nell’unità, invece che nel disinteresse.

Ciò con gratitudine verso i doni di Dio e percezione del proprio apporto, che era giunto (realmente) all’obiettivo, nello spirito di sinergia e nell’impegno singolare alla comunione.

Contributi, risorse e capacità convenivano a porgersi in servizio, per la vita di tutti.

Nel gesto eucaristico Gesù dice: cieli e terra nuovi non corrispondono al mondo in cui ciascuno si affretta a mietere per sé o la sua cerchia, onde accaparrarsi il massimo delle risorse.

Il suo Regno? Tutti invitati e fratelli concordi, nessuno padrone o dominatore - destinato a stare davanti o sopra [sebbene più svelto degli altri] persino in Cielo.

Anche gli Apostoli - chiamati da Gesù con sé ma ancora rimasti a distanza di sicurezza da Lui (cf. es. Lc 9,10.12) - non sono i proprietari del Pane, bensì coloro che lo devono porgere a tutti (vv.13.16), per creare abbondanza dov’essa non c’è.

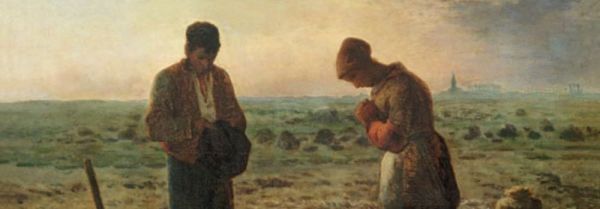

Per animare gli incontri sul tema dell’Eucaristia quale icona non fuorviante, e interiorizzare come nella stessa Chiesa Cattolica ci sia stata un’evoluzione decisiva verso la comprensione dell’efficacia del Segno, uso comparare due grandi opere d’arte.

Raffaello nella cosiddetta Disputa del Sacramento raffigura un mondo sacrale e statico. Oggi diremmo a colpo d’occhio, quasi plastificato.

Ambiente che sembra tutto prevedibile e comunque caratterizzato da un modello sociale, culturale e spirituale situato; dove ciascuno è collocato in base a origini, posizione, status, e rango.

Arcabas - artista francese recentemente scomparso - dipinge un quadro che sembra privo di esclusivi, distinti e titolati protagonisti: come tagliato sopra, o (meglio) focalizzato sul semplice gesto.

A dire in modo eloquente: il contorno di addobbi sfarzosi o ruoli di rilievo non riguarda questa proposta di vita!

Nell’opera del pittore contemporaneo cogliamo la sobrietà di una Persona e d’una missionarietà ben centrata [che graffia, ma fa perdere la testa assai più delle belle sceneggiature].

Perché nel mondo dell’Amore il meglio deve ancora arrivare. In tal guisa, siamo interrogati senza posa.

Arcabas illustra una tavola semplicemente imbandita: un piatto non certo della migliore collezione, un bicchiere di vino senza fronzoli; una tovaglia semplicemente appoggiata alla mensa e connotata dalle sue piegature sommarie, neanche stirate, che ricordano il quotidiano reale.

E soprattutto il gesto normale dello spezzare il pane, quello del passo dopo passo, con le sue briciole non vaporose né candide. A dire: il Banchetto eucaristico non è per l’aldilà - chissà quando.

[Per quasi mille anni la Chiesa cattolica ha celebrato con il pane quotidiano come ancora fa ad es. la Chiesa ortodossa. A testimonianza, sono rimasti vassoi-patena molto ampi, oggi ridotti a un piattello].

Insomma, giunge l’«Ora»... e l’Azione emblematica - in Gv, che non racconta formalmente l’istituzione dell’Eucaristia.

Ecco il senso dello spezzare il pane: cosa comporta entrare in co-esistenza, per l’apostolo che rovescia le gerarchie e sovverte i criteri di purità, uniformità, compattezza, e gloria.

Nel quarto Vangelo il Cristo proclama solo due Beatitudini:

«In verità, in verità vi dico, non c’è servo più grande del suo signore, né inviato più grande di chi lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate» (Gv 13,16-17).

E a Tommaso: «Beati coloro che non hanno visto e hanno creduto» (Gv 20,29b) - ciò, non perché lo sforzo sia un mezzo per accumulare dolori e meriti, e così piacere a Dio.

Le due Beatitudini di Gv garantiscono i binari sui quali il credente trova la sua realizzazione piena e lo stupore della felicità: la pratica della carità che recupera tutto l’essere disperso anche altrui, nell’avventura della Fede.

Prima e durante i pasti rituali, i pii d’Israele compivano abluzioni con acqua, per celebrare il distacco fra sacro e profano, tra puro e impuro.

Al capotavola le mani venivano lavate da un servo o dal più giovane dei convitati.

Con Gesù la tradizione viene scardinata dall’interno - da lasciare attoniti.

Per un giudeo il lavaggio altrui era un gesto che doveva rifiutare di eseguire, anche se ridotto in schiavitù, per non disonorare il popolo.

Invece il Messia si prostra e ha la libertà di prestarsi a lavare [neppure le mani, ma] i piedi.

Rivelazione assurda del Volto di Dio, che sgretola innumerevoli manierismi, speranze di prestigio artefatto;e atti di sottomissione, grotteschi riconoscimenti - avanzati da prìncipi della chiesa.

Ecco non solo un invito a servire il prossimo... gesto da imitare che proclama il carattere di umile servizio del ministero.

È anche segno di purificazione dei suoi - come un nuovo Battesimo che fa immediatamente partecipi del mondo di Dio.

Questo «lavare» è figura della Persona e della Missione del Figlio in favore degli uomini, tutti ora abilitati a passare da questo assetto al Regno del Padre.

E allo stesso modo far passare il prossimo, le moltitudini.

Il Maestro unisce a sé un gruppo di discepoli anche poco convinti, ma resi puri - non perché mira a formare una scuola distinta da altre, o persino unilaterale.

Chiama per Nome e crea Assemblea per introdurci nell’Amore, nel passaggio dalla schiavitù alla libertà del Gratis, che scende.

Dio non identifica le persone, né sovrappone un suo pensiero alla storia e sensibilità della gente.

Chinandosi, valica i ruoli, lo spirito di club, le stesse idee, e i certificati. Iniziativa - questa sì - esemplare.

Egli infatti nel suo Esodo traccia il nuovo cammino del popolo, anche di quello che si schiera contro - e ciò sconcerta, sembra inaccettabile.

Pietro smania per comandare: non ci sta a introdursi in una logica che manifesti anche nei dirigenti di comunità un Dio servitore degli uomini, indipendente dalle origini, o dai loro trascorsi.

Abbassandosi al livello dello schiavo che depone le vesti, il Signore vuole umanizzarci, recuperando invece gli opposti, radicati in maniera particolare e in ciascuno.

Egli ammette persino la contestazione - evidenziandola e sanandola.

Ciò a meno che non si resti come Giuda pervicacemente legati a seduzioni esterne e false guide spirituali: ai cliché dell’appartenenza-approvazione sociale, e tornaconto.

Infine Gesù non si toglie il grembiule, prima di rimettersi le vesti: è l’unica divisa che gli appartiene.

Quel genere di vestiario gli rimane addosso: lo porta anche in Paradiso.

Non ha messo in scena la parte dell’inserviente, per tornare in cielo a spadroneggiare. Non condiziona nessuno.

La Vita del Padre c’insegue su ogni percorso, per farci sentire adeguati: Un-Corpo-Solo col Figlio, cui ha consegnato tutto nelle mani (v.3).

Fioritura totale anche per noi; indistruttibile, eminente, in se stessa priva di germi mortiferi occulti.

La sua Fiducia si trasmette nella storia della salvezza; si dispiega agli indecisi e imperfetti, suoi consanguinei nel Figlio.

Pronto a innalzarci verso un’esistenza che non spegne più l’essere - e noi desiderosi di farlo fiorire, invece di boicottarlo o prenderlo in prestito.

Figli adottivi: non è una diminuzione, ma il riconoscimento insigne di una uguaglianza che non stride.

Anticamente, quando un sovrano designava il successore al trono, non di rado nominava dignitario un valoroso più affidabile del congiunto in linea naturale (spesso intrigante, viziato, stufo di esistere, parassita, stanco della sua stessa prosperità).

Dio non ci fa coincidere a forza. Piegandosi scavalca lo spirito d’emarginazione, le parti, i personaggi; tutti i salvacondotti.

Questo il “servizio” dei discepoli, da espletare con la vita e l’annuncio della lieta notizia: far conoscere che il Padre non è il Dio selettivo della religione, bensì amante incondizionato della donna e dell’uomo.

L’amore si comunica da pari a pari ed ha il medesimo passo della vita: essa non può essere imbrigliata da opinioni ereditate o convenzioni fisse, né assoggettata a narrazioni casistiche.

Solo la consapevolezza di una libertà che permane porterà a gesti di completezza nitida.

Non per un vantaggio opportunista e individuale: a favore della Gioia in pienezza di essere e intensità di relazione.

In qualsiasi fattispecie esterna, solo la stima che il Padre riconosce a ciascuno conduce i figli e le loro storie verso atti di convivialità e recuperi inspiegabili.

Gesù che lava i piedi raffigura il segreto della vita beata ch’espande la via dell’io in quella del Tu: nell’essere genuini e liberi anche di scendere, fino a curvarsi per servire.

Senza labirinti di norme o alte grida di principio; senza compromettere la spontaneità e snellezza più genuine - senza cedere alla diffidenza nei confronti dell’imperfezione altrui.

Sorvolando il perbenismo d’interdizione tipico delle maniere, quindi senza le solite trafile - tanto amate dai titolari, sempre distanziati e nell’apprensione, su qualsiasi fronte.

Ecco qui sorgere la franchezza nell’attitudine battesimale... celebrando l’esistenza in ogni sua forma, oltre i confini; avendo fiducia nella vita, nelle sue polarità naturali e opposte.

Consentendo altri sviluppi ed espansioni. Aprendo gli occhi verso il mondo - caposaldo di nuove relazioni, che si sostituiscono alle consuetudini unilaterali, o alle mode esterne.

Abbracciando un destino più ricco; amando le contraddizioni.

Bando ai modelli e all’esasperazione delle “capacità”.

Piuttosto, la ricerca di soluzioni che si affidano, senza interferire. Ritrovando la propria natura umanizzante.

Riconoscendo le diversità.

Approvando, riscattando e valutando ‘puro’ ogni cammino particolare [i piedi ‘lavati’ di ciascuno].

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Come vivi in Cristo la tua responsabilità e la tua personalità secondo i vv.3-4?

Dopo l’Eucaristia fai come Gesù, o deponi subito il grembiule?

Comunione:

Radice dell’essere, Energia sognante che rilegge la storia

Gv 13,16-20 (.21-38)

Un «inviato» non è più di colui che lo manda (v.16). La nuova traduzione CEI precisa che Gesù non elegge Dodici Apostoli come si trattasse di capi e fenomeni destinati ad avere posizioni favolose.

I suoi sono persone del tutto comuni, mandate ad annunciare; non direttori forniti di carica, bensì di un umile incarico: essere se stessi e lavare i piedi agli altri. Questa la loro stoffa.

La Chiesa ministeriale non è quella dei personaggi con titolo e ruoli, ma del servizio autentico, non di maniera: dimesso e anticonformista.

Possiamo diventare continuazione del Mistero che avvolge la Persona di Cristo solo se consapevoli che non siamo fotocopie duali, né “più” di altri - figuriamoci del Maestro.

Ne I Promessi Sposi Manzoni narra che il marchese successore di don Rodrigo («brav’uomo, non un originale») serve a tavola gli invitati alle nozze di Renzo e Lucia.

Poi però si ritira a pranzare in disparte con don Abbondio: «d’umiltà n’aveva quanta bisognava per mettersi al di sotto di quella buona gente, ma non per istar in loro pari».

Un tempo si faceva così: lo imponeva l’etichetta sociale.

Stile a modo, grazie al quale per voler piacere si accettava di adattarsi a gesti (estemporanei) di elemosina e benevolenza, fra ottime persone assai educate - ovviamente tutelando il protagonismo delle posizioni.

Ma allinearsi ai modelli non fa uscire dalle solite gabbie; anzi, ci nasconde nell’illusione d’un cambiamento che in realtà non è in atto, perché l’ordine fasullo resta, malgrado l’altruismo delle apparenze - indossate per buonismi di circostanza.

Il portento cui siamo chiamati e mandati non è quello di fare spazio a sentimenti convenienti, ma passare dalla nostra vetta esterna all’altrui livello e starci gomito a gomito, per donare a tutti l’emozione di sentirsi adeguati.

Dal servizio alla Comunione: unico clima di energia [non sempre “secondo etichetta” ma autenticamente nostro e sognante] che sviluppa fioriture, innescando recuperi impossibili.

Da qui si rilegge la storia.

Eppure ci chiediamo con quali energie attuarla, se talora noi stessi ci sentiamo incompleti, incerti nell’operare; non all’altezza.

Nel contesto della lavanda dei piedi, Gesù ricorda che il discepolo non deve farsi illusioni: non avrà in dote una splendida carriera, riconoscimenti mondani, o meno persecuzioni del Maestro.

Secondo mentalità antica, maltrattare un ambasciatore o un messaggero significava offendere chi rappresentava; accettarlo significava riconoscergli onore.

Si giunge qui alla radice della Missione di svelamento: accogliendo l’inviato si onora Cristo, e in lui Dio stesso (v.20).

Gli apostoli sono “mandati” in tal senso, come il Figlio dal Padre. Dentro tale flusso divengono luce rivelatrice, pienamente, senza chiusure.

Insomma, uno dei modi di lavarsi i piedi gli uni gli altri (v.14) è proprio quello di venire e sentirsi propriamente «inviati» - raffigurando Gesù, e Dio stesso, che ci attraversano.

È la via della Beatitudine (v.17) - quella del Signore vivo - il nucleo della “Chiesa in uscita”: aggiungere a insegnamenti belli e pratici la dimensione essenziale.

Tale il cammino plausibile e amabile, evangelizzatore delle nostre Radici. Che non chiede “resilienza” nei rapporti, solo agli “inferiori” del mondo.

Salvezza in dimensione divina, che assume valore; operata dal di dentro della coscienza la quale trova stima e volto, e libero fermento che apre la speranza, orientando.

Nell’azione si esprimerà l’essere profondo dell’Amico che ha la libertà di scendere. Egli si rivela promotore dei malfermi, non sottile prevaricatore.

Facendo ogni esodo, il nostro tratto vocazionale porta in sé uno scrigno prezioso, la consapevolezza della Sorgente intima dell’apostolato, e la sua preziosa concatenazione che tramuta il passato in futuro.

Il senso di completezza e significato radicale che ne deriva è efficace.

Lo è per chi scova, incontra, sente viva, la propria Fonte missionaria - e ne è il testimone.

Esprimendo semplicemente e con naturalezza se stesso - senza forzature o artificiosità - lo è al contempo per i fratelli da riconoscere.

Insomma, il servizio della comunità ministeriale non è nella dimensione del servaggio, bensì d’un flusso di energie primigenie, di stoffa; onda su onda genuine.

In tutto ciò, sviluppo dopo sviluppo, riattualizziamo l’epifania del Logos in Cristo, nell’oggi dell’essere persone (malferme eppure convinte, tenaci) legate da una cifra fraterna di peso.

«Io Sono» di Es 3,14 diviene - senza sforzo - il Popolo comunionale e accogliente dei servitori ricolmi di dignità donata.

L’elemento eterno del Verbo è conservato e sviluppato dai suoi inviati e dalla chiesa ministeriale, “apostolica”: sia nel suo carattere originario e fondante, che di legame alla storia di ciascuno.

Per interiorizzare e vivere il messaggio:

Cosa significa per te passare dal servire a fare comunione? Lo ritieni un eccesso fastidioso?

Ti basta far stare bene gli altri a tratti, da protagonista e in modo compiaciuto, o t’impegni a farli sentire adeguati?