Ma quella vittoria ha aperto, per Giovanni Paolo II, un altro fronte, non meno importante e non meno sentito, in cui anzi egli ha profuso energie enormi e che ha fatto oggetto di continui richiami pastorali e dottrinali. Si tratta del timore, per lui piuttosto una consapevolezza, che dopo la fine del comunismo, nei paesi del capitalismo vincente potesse nascere un connubio tra la democrazia e il relativismo culturale, frutto della società consumistica e materialista. Nell'analisi largamente profetica di Giovanni Paolo II, questa alleanza avrebbe prodotto una tragica perdita di identità a causa della secolarizzazione e della scomparsa della dimensione religiosa dalla coscienza degli individui e dai comportamenti collettivi delle società civili.

Nella sua più impegnata enciclica sociale, la Centesimus Annus del 1° maggio 1991, è chiarissimo che la miscela della libertà senza verità apparve a papa Wojtyla esplosiva e fatale. Da questa consapevolezza nacque o si acuì in lui una diffidenza tenace verso la modernità, la sua pressione, le sue esigenze, i suoi meccanismi e automatismi secolaristici. E questa diffidenza rafforzò in lui il rigetto deciso dei compromessi che la modernità richiede o impone al credente, soprattutto a quel credente che aveva pensato di accettare la logica della modernità, così come avevano inteso fare il Concilio Vaticano II e, dopo il Concilio, molta parte di quel clero e di quei credenti che reclamavano una Chiesa più democratica, più liberale, più in sintonia con i tempi.

Ma la sintonia con i tempi moderni non era sirena che attraesse Giovanni Paolo II. Al pericolo relativista egli oppose il cristianesimo come pensiero forte, la verità come antidoto allo scetticismo, la fede come difesa dal nichilismo, così come mostrano due documenti che non poco divisero le coscienze e non poco procurarono al Papa l'accusa di dogmatismo o conservatorismo o restaurazione pre-conciliare. Uno è l'enciclica Redemptoris missio del 7 dicembre 1990, in cui si parla di "Gesù Cristo unico salvatore", l'altro è la Dichiarazione Dominus Iesus del 6 agosto 2000, in cui si dichiara "contraria alla fede della Chiesa la tesi circa il carattere limitato, incompleto e imperfetto della rivelazione di Gesù Cristo".

Sempre dal timore dell'alleanza fra democrazia e relativismo discesero le posizioni intransigenti di Papa Wojtyla su due questioni fondamentali.

La prima questione è quella dell'identità, in particolare l'identità europea, che Giovanni Paolo II non smise mai di ricondurre alle sue radici cristiane e per il cui riconoscimento, anche formale, in seno alla nuova costituzione dell'Europa egli si battè senza arretramenti. Di fronte all'Europa dei mercati e dei diritti, egli rivendicò l'Europa dei valori e dello spirito, quella degli apostoli Pietro e Paolo, e dei santi e martiri Cirillo e Metodio, che nell'Est del continente svolsero la medesima opera di cristianizzazione che i primi portarono a Ovest. Era l'Europa dei "due polmoni", l'Europa spiritualmente unificata e non solo politicamente allargata.

La seconda questione è quella del riconoscimento della dignità della persona in qualunque manifestazione e fase di esistenza, da cui nacque la sua condanna ferma e senza tentennamenti di ogni forma di mancanza di rispetto dell'uomo, dall'aborto all'eutanasia, dalla contraccezione alla fecondazione artificiale, dalle sperimentazioni genetiche alle ricerche sugli embrioni. Giovanni Paolo II, quello stesso che aveva chiesto "scusa" per gli errori della Chiesa nel caso Galileo, ma che mai aveva abbracciato il principio scientista della completa autonomia della ricerca scientifica, rifiutò l'idea e la pratica dell'illimitatezza dei confini della bioetica, che invece deve arrestarsi laddove si scontri con il rispetto della vita e della dignità dell'uomo. La battaglia contro il relativismo culturale segna anche un momento di tensione o di ripensamento nell'opera di Giovanni Paolo II. Egli era stato l'iniziatore del progetto di dialogo interreligioso, il cui scopo era riunire sotto la comune bandiera della spiritualità le tre grandi religioni monoteistiche per esaltarne i punti di contatto e rafforzarne la missione. Ma proprio questo dialogo, per la sua stessa logica, rischiava di incorrere nel relativismo culturale.

Il problema è noto e terribilmente intricato. Il dialogo parte dal presupposto che la verità dell'uno può essere scambiata o corretta con la verità dell'altro. Perciò il dialogo rifiuta l'assolutezza e ammette la reciprocità delle posizioni. Ma, allora, se si pratica il dialogo, come può Cristo essere detto la sola verità e dunque la verità assoluta? E di converso, se Cristo è la sola verità, su quali basi, oltre quelle del rispetto personale degli interlocutori, è possibile il dialogo?

Proprio nel mezzo del relativismo dilagante, Giovanni Paolo II si trovò di fronte a questo angosciante dilemma. Non poteva rifiutare il dialogo interreligioso, che fu parte della sua concezione e azione, e non poteva correre il rischio che questo dialogo scuotesse le fondamenta della fede cristiana.

La lotta contro il relativismo culturale ha segnato un'altra tensione nell'opera di Giovanni Paolo II, soprattutto negli ultimi anni, quando i cambiamenti globali si sono accelerati drammaticamente e nella storia si è di nuovo profilato il male di un nuovo totalitarismo, quello del fondamentalismo di matrice islamica responsabile dell'11 settembre. Di fronte a questo tragico evento e alle sue conseguenze, papa Wojtyla scelse la posizione forte di schierarsi sul fronte della pace e anche del pacifismo, contro la guerra e recisamente contro l'ipotesi di uno scontro di civiltà. Una tensione anche questa, perché per affermare il bene e portare la pace è necessario a volte lottare contro il male, come Giovanni Paolo II sapeva in prima persona, lui figlio di una terra martire, vittima continua di aggressioni e oppressioni, ultime quella nazista e quella comunista.

Ho parlato di tensioni, altri hanno detto di contraddizioni e hanno assunto posizioni critiche, anche duramente critiche di fronte a quelle che sono sembrate le "chiusure" di Giovanni Paolo II. Ma per chi comprenda il senso della fede, la critica è decisamente fuori luogo. La contraddizione è lo spirito del Vangelo, è l'essenza del cristianesimo, che sta nel mondo per dare al mondo un senso che è fuori dal mondo, che vive la condizione storica per redimerla, non per accomodarvisi o adagiarvisi. I problemi teologici e pastorali provocati da queste tensioni, sempre essenziali e mai eludibili, saranno il patrimonio e la sfida di chi succederà a Giovanni Paolo II. Con la storia che si è rimessa in moto, il male che ritorna, e una nuova esigenza di identità religiosa che preme, a costui occorrerà visione salda e chiara, fermezza e dolcezza, tenacia e apertura. Quelle stesse doti di cui Papa Wojtyla è stato instancabile testimone nei suoi 27 anni di pontificato.

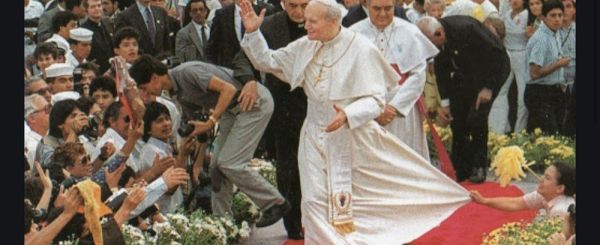

[Papa Giovanni Paolo II, Discorso al Senato 5 aprile 2005; commento sul sito]