Oggi 25 marzo, siamo nel cuore del Giubileo contemplando il mistero dell’Annunciazione e Incarnazione del Verbo. Era prima una festa prevalentemente mariana, come appare tuttora in tante tradizioni religiose popolari. Con la riforma liturgica è stata evidenziata come solennità cristologica importante che c’immerge nel cuore dell’Incarnazione del Verbo eterno: il Dio che si fa uomo per la nostra salvezza. Resta sempre forte la presenza di Maria – L’Annunziata - come colei che con il suo “sì” ha reso possibile il mistero della nostra salvezza, il prodigio appunto dell’Incarnazione; e invita ognuno di noi a unire il nostro “sì” al suo, consapevoli che, soltanto nell’umiltà, il cuore umano è capace di rispondere alla chiamata di Dio.

IV Domenica di Quaresima anno C (30 Marzo 2025)

*Prima Lettura Dal libro di Giosuè (5, 9a 10- 12)

Mosè non è entrato nella terra promessa perché è morto sul monte Nebo, in corrispondenza del Mar Morto, sul lato che oggi corrisponde alla riva giordana. Non è quindi lui che ha introdotto il popolo d’Israele in Palestina, ma il suo servitore e successore Giosuè. Tutto il libro di Giosuè racconta l’ingresso del popolo nella terra promessa, a partire dalla traversata del Giordano dato che le tribù d’Israele sono entrate in Palestina da est. L’obiettivo di chi ha scritto questo libro è abbastanza chiaro: se l’autore ricorda l’opera di Dio a favore d’Israele è per esortare il popolo alla fedeltà. Nelle poche righe del testo odierno si nasconde un vero e proprio sermone che si articola in due insegnamenti: in primo luogo, non bisogna mai dimenticare che Dio ha liberato il popolo dall’Egitto; e in secondo luogo, se l’ha liberato è per dargli questa terra come aveva promesso ai nostri padri. Tutto riceviamo da Dio, ma quando lo dimentichiamo, ci mettiamo da soli in situazioni senza uscita. Per tale ragione il testo fa continui paralleli tra l’uscita dall’Egitto, la vita nel deserto e l’ingresso in Canaan. Ad esempio, nel capitolo 3 del libro di Giosuè, la traversata del Giordano è raccontata in modo solenne come la ripetizione del miracolo del Mar Rosso. Nel testo di questa domenica, l’autore insiste sulla Pasqua: “celebrarono la Pasqua, al quattordici del mese, alla sera”. Come la celebrazione della Pasqua aveva segnato l’uscita dall’Egitto e il miracolo del Mar Rosso, anche ora la Pasqua segue l’ingresso nella terra promessa e il miracolo del Giordano. Si tratta di paralleli intenzionali con i quali l’autore vuol dire che, dall’inizio alla fine di questa incredibile avventura, è lo stesso Dio che agisce per liberare il suo popolo, in vista della terra promessa. Il libro di Giosuè viene immediatamente dopo il Deuteronomio. “Giosuè” non è il suo nome, ma il soprannome datogli da Mosè: all’inizio, si chiamava semplicemente “Hoshéa”, “Osea” che significa “Egli salva” e Il nuovo nome, “Giosuè” (“Yeoshoua”) contiene il nome di Dio a indicare più esplicitamente che solo Dio salva. Giosuè del resto ha ben compreso che lui da solo non può liberare il suo popolo. La seconda parte dell’odierno testo è sorprendente perché all’apparenza si parla solo di cibo, ma c’è ben altro: “Il giorno dopo la Pasqua, mangiarono i prodotti di quella terra: azzimi e frumento abbrustolito. E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato, la manna cessò. Gli Israeliti non ebbero più manna: quell’anno mangiarono i frutti della terra di Canaan.” Questo cambiamento di cibo fa pensare a uno svezzamento: si volta pagina, inizia una nuova vita e finisce il periodo del deserto con le sue difficoltà, recriminazioni e anche soluzioni miracolose. Ora Israele, arrivato nella terra donata da Dio, non sarà più nomade, ma popolo sedentario di agricoltori nutrendosi dei prodotti del suolo; un popolo adulto e responsabile della propria sussistenza. Avendo i mezzi per provvedere da solo ai propri bisogni, Dio non si sostituisce a lui perché nutre grande rispetto per la sua libertà. Questo popolo però non dimenticherà la manna e ne conserverà la lezione: come il Signore ha provveduto nel deserto, così Israele deve diventare sollecito verso chi per varie ragioni è in difficoltà. E’ detto chiaramente nel Libro del Deuteronomio: Dio ci ha insegnato a nutrire i poveri per aver fatto scendere il pane dal cielo per i figli d’Israele e adesso a noi tocca fare altrettanto (cf Dt.34, 6). Infine, la traversata del Giordano e l’ingresso nella terra promessa, terra della libertà, aiuta a meglio comprendere il battesimo di Gesù nel Giordano che diventerà l segno della nuova entrata nella vera terra della libertà.

*Salmo responsoriale (33 (34) 2-3, 4-5, 6-7)

In questo salmo, come in altri, ogni versetto è costruito in due righe in dialogo e l’ideale sarebbe cantarlo a due cori alternati, riga per riga. E’ composto da 22 versetti corrispondenti alle 22 lettere dell’alfabeto ebraico, in poesia chiamato acrostico: ogni lettera dell’alfabeto è posta verticalmente davanti a ogni versetto, che inizia con la lettera corrispondente nel margine. Questo procedimento, abbastanza frequente nei salmi, indica che ci troviamo di fronte a un salmo di ringraziamento per l’Alleanza. Potremmo dire che è la risposta alla prima lettura tratta dal libro di Giosuè, dove pur raccontando una storia, in realtà c’è un invito a rendere grazie per tutto ciò che Dio ha compiuto per Israele. Il linguaggio del ringraziamento è onnipresente, come si nota già nei primi versetti: “Benedirò il Signore in ogni tempo… sulla mia bocca sempre la sua lode…magnificate con me il Signore… esaltiamo insieme il suo nome”. A parlare è Israele, testimone dell’opera di Dio: un Dio che risponde, libera, ascolta, salva: “Ho cercato il Signore: mi ha risposto; da ogni paura mi ha liberato… questo povero grida e il Signore lo ascolta: lo salva da tutte le sue angosce.” Quest’attenzione di Dio emerge nel passo del capitolo 3 dell’Esodo, che era la prima lettura della scorsa domenica, terza di Quaresima cioè l’episodio del roveto ardente: “Ho visto la miseria del mio popolo… il suo grido è giunto fino a me… conosco le sue sofferenze”. Israele è il povero liberato della misericordia di Dio, come leggiamo in questo salmo e che ha scoperto la sua duplice missione: anzitutto insegnare a tutti gli umili la fede, intesa come dialogo tra Dio e l’uomo che grida la sua angoscia e Dio lo ascolta, lo libera e viene in suo aiuto; in secondo luogo essere disposti a collaborare con l’opera di Dio. Come Mosè e Giosuè sono stati strumenti di Dio per liberare il suo popolo e introdurlo nella terra promessa, così Israele sarà l’orecchio attento ai poveri e lo strumento della sollecitudine di Dio per loro: “i poveri ascoltino e si rallegrino”. Israele deve far risuonare lungo i secoli questo grido, che è una polifonia intrecciata di sofferenza, lode e speranza per alleviare ogni forma di povertà. Occorre però essere poveri nel cuore con il realismo di riconoscersi piccoli e invocare Dio in aiuto nella certezza che ci accompagna in ogni circostanz per aiutarci ad affrontare gli ostacoli della vita.

*Seconda Lettura dalla seconda Lettera di san Paolo ai Corinti (5, 17-21)

Si può comprendere questo testo in due modi e tutto ruota attorno alla frase centrale: “non imputando (Dio) agli uomini le loro colpe” (v.19) che può avere due significati. Il primo: fin dall’inizio del mondo, Dio ha tenuto il conto dei peccati degli uomini, ma, nella sua grande misericordia, ha accettato di cancellarli grazie al sacrificio di Gesù Cristo e questa è la cosiddetta “sostituzione”, cioè Gesù si è fatto carico al nostro posto di un debito troppo grande per noi. Secondo: Dio non ha mai contato i peccati degli uomini e Cristo è venuto nel mondo per mostrarci che Dio è da sempre amore e perdono, come leggiamo nel salmo 102 (103): “Dio allontana da noi i nostri peccati”. L’intero cammino della rivelazione biblica ci fa passare dalla prima ipotesi alla seconda e, per capire meglio, occorre rispondere a queste tre domande: Dio tiene il conto dei nostri peccati? Si può parlare di «sostituzione» nella morte di Cristo? Se Dio non fa calcoli con noi e se non possiamo parlare di «sostituzione», come interpretare questo testo di Paolo?

Primo: Dio tiene il conto dei nostri peccati? All’inizio della storia dell’Alleanza, sicuramente Israele ne era convinto e si capisce perché. L’uomo non può scoprire Dio se Dio stesso non gli si rivela. Ad Abramo Dio non parla di peccato, ma di alleanza, di promessa, di benedizione, di discendenza, e mai appare la parola “merito”. “Abramo ebbe fede nel Signore e ciò gli fu accreditato come giustizia” (Gen 15,6), dunque la fede è l’unica cosa che conta. Dio non tiene i conti delle nostre azioni, il che però non significa che possiamo fare qualsiasi cosa, perché siamo responsabili della costruzione del Regno. A Mosè il Signore si rivela come misericordioso e clemente, lento all’ira e ricco di amore (cf. Es 34,6). Davide, proprio in occasione del suo peccato, capisce che il perdono di Dio precede persino il nostro pentimento ed Isaia osserva che Dio ci sorprende perché i suoi pensieri non sono i nostri pensieri: Egli è solo perdono per i peccatori (cf Is 55,6-8). Nell’Antico Testamento il popolo eletto sapeva già che Dio è tenerezza e perdono e l’ha chiamato Padre molto prima di noi. La parabola di Giona, ad esempio, è stata scritta proprio per mostrare che Dio si prende cura persino dei Niniviti, nemici storici di Israele.

Secondo: Si può parlare di «sostituzione» nella morte di Cristo? Se Dio non tiene il conto dei peccati e quindi non abbiamo un debito da pagare, non c’è bisogno che Gesù si sostituisca a noi. Inoltre, i testi del Nuovo Testamento parlano di solidarietà, mai di sostituzione e Gesù non agisce al nostro posto e non è nemmeno il nostro rappresentante. Egli è il «primogenito» come dice Paolo, che ci apre la strada e cammina davanti a noi. Mescolato con i peccatori ha chiesto il Battesimo da Giovanni e sulla croce ha accettato di dare la vita sulla croce per noi. Si è avvicinato a noi affinché noi potessimo avvicinarci a Lui.

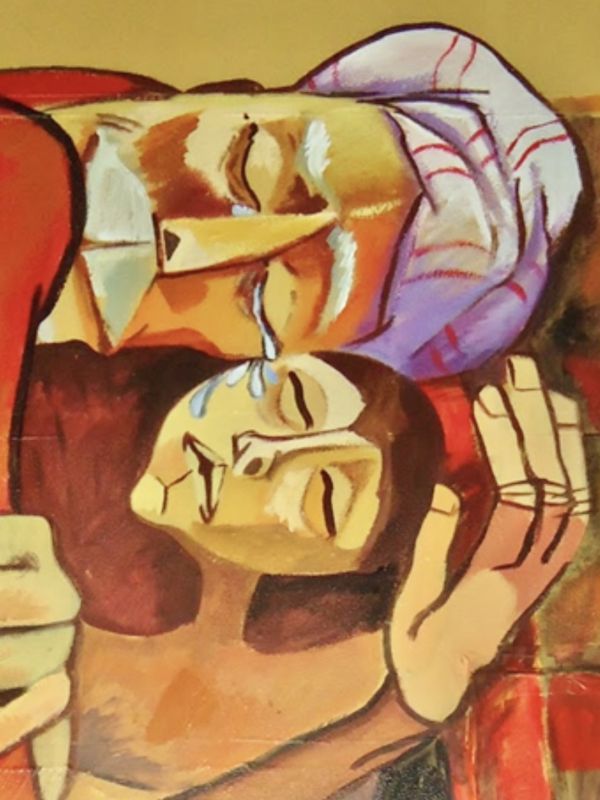

Terzo: Come va quindi interpretato questo testo di Paolo? Anzitutto, Dio non ha mai tenuto il conto dei peccati degli uomini e Cristo è venuto nel mondo per farcelo comprendere. Quando a Pilato dice: “Sono venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità” (Gv 18,37), afferma che la sua missione è rivelare il volto di Dio che è da sempre amore e perdono. E quando Paolo scrive: “… non imputando (Dio) agli uomini le loro colpe” intende chiarire che Dio cancella le nostre false idee su di Lui, quelle che lo dipingono come un contabile. Gesù è venuto per mostrare il volto di Dio Amore, ma è stato rifiutato e per questo ha accettato di morire. Era diventato troppo scomodo per le autorità religiose del tempo, che pensavano di sapere meglio di lui chi fosse Dio ed è dunque morto in croce a causa dell’orgoglio umano che si è trasformato in odio implacabile. A Filippo nel cenacolo disse: “Chi ha visto me ha visto il Padre” (Gv 14,9) e pur in mezzo all’umiliazione e all’odio ha proferito solamente parole di perdono. Si comprende a questo punto la frase con cui si chiude questo brano: “Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio” (v. 21). Sul volto di Cristo crocifisso contempliamo fino a che punto arriva l’orrore del nostro peccato, ma anche fino a che punto giunge il perdono di Dio e da questa contemplazione può nascere la nostra conversione: “Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto”, testo del profeta Zaccaria (12,10), che troviamo nel IV vangelo (Gv 19,37). Da qui nasce per noi la vocazione di ambasciatori dell’amore di Dio: “Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio” (v.20).

*Dal Vangelo secondo Luca (15, 1-3. 11-32)

La chiave interpretativa di questo testo si trova proprio nelle prime parole. Scrive san Luca che “si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo” mentre “i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: Costui accoglie i peccatori e mangia con loro”. I primi sono pubblici peccatori da evitare, mentre gli altri sono persone oneste, che cercano di fare ciò che piace a Dio. In verità i farisei erano in genere persone rette, pie e fedeli alla Legge di Mosè, scioccate però dal comportamento di Gesù che sembra non capire con chi ha a che fare se persino mangia e si mescola con i peccatori. Dio è il Santo e per loro c’era un’incompatibilità totale tra Dio e i peccatori e pertanto Gesù, se era veramente da Dio, doveva evitare di frequentarli. Questa parabola intende aiutare a scoprire il vero volto di Dio che è Padre. In effetti, il personaggio principale di questa storia è Dio stesso, il padre che ha due tipi di figli, entrambi con almeno un punto in comune, cioè il modo di concepire la relazione con il padre in termini di meriti e contabilità anche se si comportano in maniera differente: il minore l’offende gravemente, a differenza del maggiore, e alla fine però riconosce il suo peccato: “Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”; il maggiore invece si vanta di aver sempre obbedito si lamenta però di non aver mai ricevuto nemmeno un capretto come meriterebbe. Il Padre è fuori da questi calcoli e non vuole sentir parlare di meriti perché ama i suoi figli e in questa relazione non c’è spazio per il calcolo della contabilità. Al minore, che aveva preteso “la mia parte di patrimonio che mi spetta”, si era spinto ben oltre la richiesta, come alla fine dirà a entrambi: tutto ciò che è mio è vostro. Al figlio prodigo che torna non lascia nemmeno il tempo di esprimere un qualche pentimento, non esige spiegazioni; al contrario vuole subito fare festa, perché “questo mio figlio era morto ed è tornato in vita; era perduto ed è stato ritrovato”. Chiara la lezione: con Dio non è questione di calcoli, meriti, anche se facciamo fatica a debellare questa mentalità e tutta la Bibbia, fin dall’Antico Testamento, mostra la lenta e paziente pedagogia con cui Dio cerca di farsi conoscere come Padre, pronto a far festa ogni volta che ritorniamo da lui.

Due piccoli commenti per concludere:

1. Nella prima lettura, tratta dal libro di Giosuè, Israele viene nutrito dalla manna durante la traversata del deserto, mentre qui non c’è manna per il figlio che rifiuta di vivere con suo padre e si ritrova in un deserto esistenziale, perché si è tagliato fuori da solo.

2. Circa invece il legame con la parabola della pecora smarrita, che si trova sempre in questo capitolo di Luca, si osserva che il pastore va a cercare la pecora smarrita e la riporta indietro mettendola sulle spalle, il padre invece non impedisce al figlio di partire e non lo costringe a tornare perché rispetta fino in fondo la sua libertà.

+Giovanni D’Ercole